日本の現在および将来の運命を決する第一義はどこにあるか。

徹底した目安がついておらないのである。徹底した目安がない。

ここにおいてか彼らはやむをえず、その時々の日和を見、

その時々の他人の眼色を窺って、行動するよりほかに道はないのである。

『石橋湛山評論集』石橋湛山

湛山には三つの思想的な源泉の契機があるとされている。

小青年時代を過ごした日蓮宗門において杉田湛誓(のち日布/実父)と望月日謙(師匠)からうけた

宗教的なもの、中学校時代に札幌農学校教頭ウィリアム・クラークの一期生だった大島正建から

うけたヒューマニズムと個人主義の精神、早稲田大学時代に倫理学史・知識論の講師だった田中

王堂からうけたプラグマティズムの哲学。

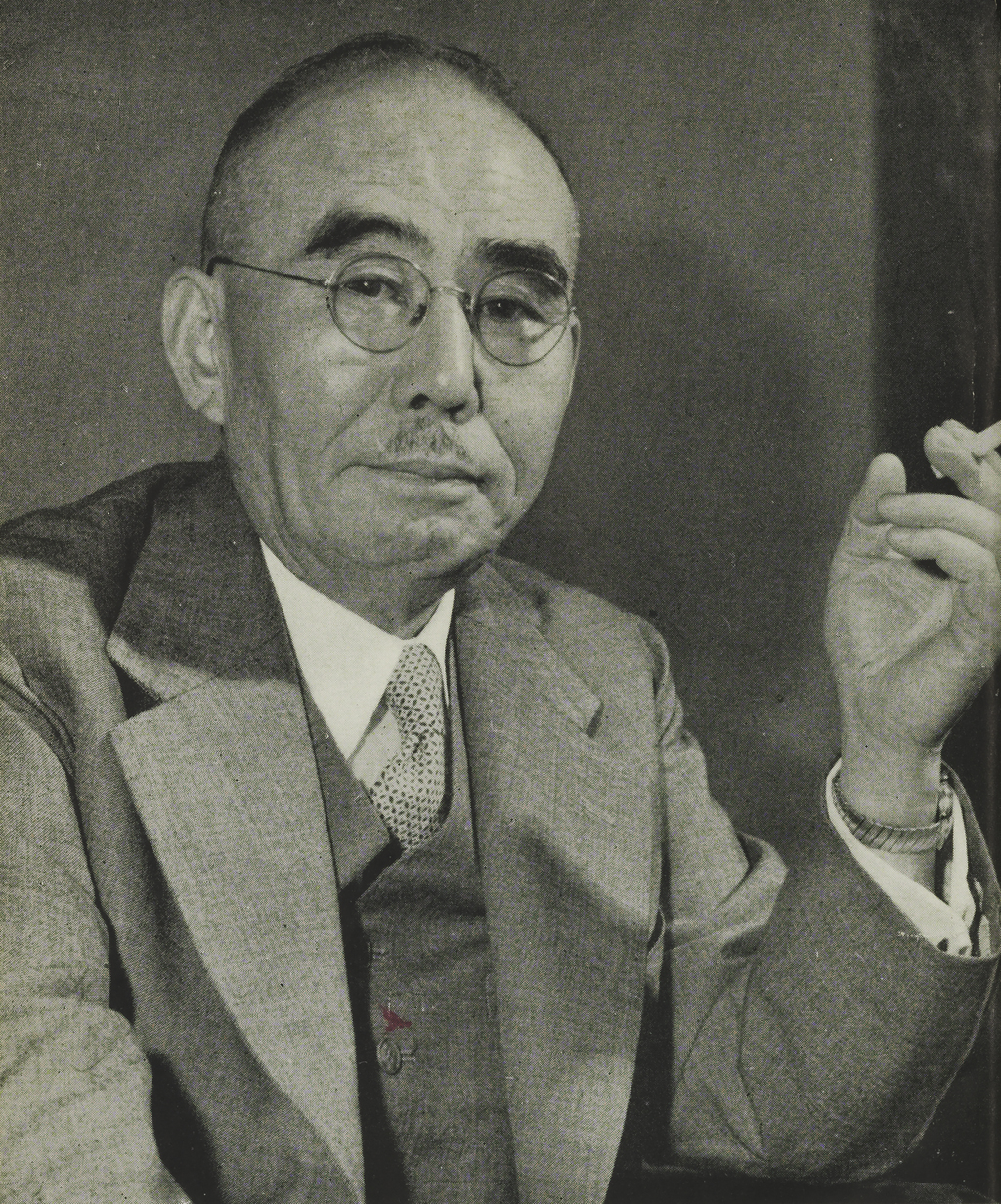

石橋湛山 (1884~1973)

日蓮宗の僧侶あり実父の湛誓からは、寺で漢籍を学び、一〇歳になると長遠寺住職であった望

月日謙に預けられるが、そこでは「何でもやりうる習慣をつけられた」、「意識の底に常に宗

教家的、教育者的志望が潜んでいた」と後に語り、最晩年の戦後には「今でも有髪の僧のつも

りであって、職業は別の世界に求めたとはいえ、宗教家たる志はいまだ捨てたことはない」

と語っているぐらい、少青年時代の寺での修行が湛山の思想の根幹をなしていた。

札幌農学校教頭ウィリアム・クラークの一期生であり、二期生の内村鑑三と終生交友を続け、新

島襄の同志社の教授でもあった、湛山の居る中学校に赴任してきた大島正建からは、クラーク

の方針「べからず主義の校則を一切掲げず、ただ“Be,gentleman”(紳士たれ)だった」と聞き、

個人主義の精髄を学んだという。湛山の書斎にはクラークの写真を掲げていた。

早稲田大学時代に影響をうけたのは、倫理学史・知識論の講師だった田中王堂であり、王堂は渡

米してプラグマティズム創始者のひとりであるジョン・デューイから直接学んだ人物。

湛山はその講義から一〇年後に「・・・プラグマティズムの産出は、一層高き実用の見地より、有

機的に論理的見地と心理学的見地の塡補総合を図り、論理学を心理学化すると同時に心理学

を論理学化した結果である。・・・私はこれらに加えて、さらに経験を歴史的傾向と社会的事実と

より改釈を試みる必要があると信ずる・・・」と語っている。

そして、明治四四年に社員わずか一七人の小さな、創立後一七年を経た東洋経済新報社に入る

ことになる。

そこでの湛山は、独学でアダム・スミスやJ・S・ミルに至る古典派経済学、マーシャルの新古典

派、ケインズのマクロ経済学、ウェッブ、マルクスらの経済学を原書で読み、社会、思想、政

治評論、国際政治などの見識も深めた。

大正一三(一九二四)年の湛山四〇歳の時には、東洋経済新報社第五代主幹に就任し、昭和に入

ると社員四〇人から三二四人に達する発展を遂げ、日本橋に五階建ての本社ビルも置かれた。

戦後間もなくの六〇歳の時には、戦後第一回総選挙にあたり、鳩山自由党から、「インフレを

恐れて緊縮政策をとれば、生産が止まり失業者があふれ、民主主義を実行できなくなる」とい

う危機感(ラジオで間違った経済政策を聞いて)から「生産第一主義」を実行するために立候補

するが、無名だったために落選する。

しかし、第一次吉田内閣は石橋湛山を無議席のまま大蔵大臣に迎え、公職追放をうけたりもす

るが、鳩山内閣の時には通産大臣を務め、「一千億減税、一千億施策」や「向米一辺倒をやめ

る、中国貿易の促進」などを掲げて首相まで上りつめるが、老人性肺炎に倒れ、「政治的良心

に従う」と声明して総辞職した。

その後、健康が回復すると冷戦イデオロギーにとらわれない独自の行動を開始し、周恩来の招

きで訪中し、日ソ協会会長として訪ソし、こうした流れの中で「日中ソ(露)平和同盟構想」を

提唱した。そして、一九七三年に八八歳の生涯を終えることとなった。

(『思想家としての石橋湛山』山口正を参考)

本書は、その頃の明治末年~敗戦直後までの湛山の39篇の評論が収められている。

戦前の激動の時代に内輪の議論に囚われないで、国際状況を鑑みながら自由に軽やかに評論を

展開していたのには驚かされるし、今読んでも色褪せることなく、現代にも通じる日本の問題

にも切り込んでいるので、その視座の高さや先見の明の鋭さ、姿勢を曲げないその態度や、学

問に対して真摯であることなど、甘やかされて育った現代人のぼくにはかなり参考になる。

湛山の一部の著作しか読んでいないが、戦後の中国、ソ連に対しての急ぎすぎた宥和的な姿勢

や、過度な国連中心主義や、軍事力を軽視した軽武装の平和主義(ひょっとしたら非武装中立)

には賛成しかねるが。

ただ、当時の人たちは、敗戦のショックもあっただろうし(勿論湛山はそれ以前からの考えだっ

たのかもしれないが)、その辺のことを突っついて鼻息荒くして批判してもナンセンスだとは思

っている。

こんな偉そうなことを書いたら、かなり「左」に寄っている盲目的に湛山の平和主義を妄信し

ている方々にバッシングされそうだけれど。

明治四五年に「哲学的日本を建設すべし」と題して、国内の訴訟問題について論じている文で

あるが、その根本的な問題には哲学が無いからである、と断言し、さらには、外交家にまで話

を広げ当て嵌めて次のように指摘している。

「彼らには日本の立場がわからないのである。日本の現在および将来の運命を決する第一義は

どこにあるか。徹底した目安がついておらないのである。徹底した目安がない。

ここにおいてか彼らはやむをえず、その時々の日和を見、その時々の他人の眼色を窺って、行

動するよりほか道はないのである」(本書)

冒頭で引用した一節だが、それは、下手の碁打が一小局部にのみその注意を奪われて、全局に

眼を配ることが出来ず、いたずらに奔命に疲れて、ついに時局を収拾すべからざるに至らしむ

るような者である、と述べ、卿らは宜しくまず哲学を持てよ、自己の立場に対する徹底的智見

を立てよ、而してこの徹底的の智見を以て一切の問題に対する覚悟をせよ、と現在まで続く日

本人の苦手な部分を指摘しているのが達見であり、言葉を変えて「哲学的日本を建設せよとい

うのである。哲学は最も徹底的に自己を明らかにする者である。何をおいてもまず自己を考え

る。而してその明瞭にせられたる自己から出発して、新しき日本を建設する、これ実に我が邦

目下の急務であると思う」と指摘しているのも慧眼である。

それを白洲次郎の言葉に直せば「プリンシプル(原理・原則)」をはっきりさせよ、ということな

のかもしれない。

湛山といえば「小日本主義」を唱えたことで有名だが、大正時代から日本の対外政策について

警鐘を鳴らしているのも印象に残る。

大正三(一九一四)年の論文「青島は断じて領有すべからず」というものがあるが、これは第一

次世界大戦をきっかけとして、日英同盟にもとづいてドイツに宣戦布告し、中国におけるドイ

ツ権益の中心である山東半島の青島(チンタオ)を占領したことについて、いち早く反応して書

かれたものであり、次のように書かれている。

「アジア大陸に領土を拡張すべからず、満州も宜しく早きにおよんでこれを放棄すべし、とは

吾輩の宿論なり。

更に新たに支那山東省の一角に領土を獲得する如きは、害悪に害悪を重ね、危険を加うるも

の、断じて反対せざるを得ざる所なり。

そもそも青島を我が領土となすことによって、果たして極東平和の増進に効ありやというに、

吾輩の所見にては、寸益なくしてかえって舞台を険悪に置くの害あるをおそる」(本書)

「而してややもすれば支那の領土に野心を包蔵すと認められつつあるは、露独日の三国なり。

この点において、我が日本は深く支那人に恐れられ、排斥を蒙り、更に米国には危険視せら

れ、盟邦の英人にすら大いに猜疑せらる」(本書)

更に翌年の大正四(一九一五)年にも、その流れの中で日本の対外政策や行く末について、批判

的に次のように指摘している。

「吾輩は我が政府当局ならびに国民の外交に処する態度行動を見て憂慮に堪えないものがあ

る。その一つは、露骨なる領土侵略政策の敢行、その二は、軽薄なる挙国一致論である。

この二者は、世界を挙げて我が敵となすものであって、その結果は、帝国百年の禍根をのこす

ものといわねばならない。

この露骨なる領土政策と軽薄なる挙国一致論の跋扈は、欧洲戦乱の勃発以来、殊にはなはだし

くなって来たように思われる・・・」(本書)

「吾輩は対支交渉開始以来、邦人が調子を揃えて支那を侮蔑し、恫喝した軽薄、無遠慮、不謹

慎な言論に冷汗をかかせられ、つらい思いを今もさせられつつある。しかしながら、これはま

だ善い。

もしも、支那がついに我が威嚇に屈して、我が要求の大部分を容れたらば、吾輩は意外なる局

面を惹起して来はせぬかを恐れる」(本書)

大正一〇年には「大日本主義の幻想」と題して、朝鮮・台湾・樺太を棄てる覚悟をして、支那や

シベリヤに干渉するのはやめろ、国益になっていない、として数字で示して批判を展開して次

のように述べている。

「即ち大日本主義は、いかに利益があるにしても、永く維持し得ぬのである。

果たしてしかりとせば、いたずらに執着し、国土を費やして四隣の異民族異国民に仇敵視せら

るることは、まことに目先の見えぬ話しといわねばならぬ。どうせ棄てねばならぬ運命にある

ものならば、早くこれを棄てるが賢明である。

吾輩は思う、台湾にせよ、朝鮮にせよ、支那にせよ、早く日本が自由解放の政策に出づるなら

ば、それらの国民は決して日本から離るるものではない。

彼らは必ず仰いで、日本を盟主とし、政治的に、経済的に、永く同一国民に等しき親密を続く

るであろう」(本書)

「経済的利益のためには、我が大日本主義は失敗であった、将来に向かっても望みがない」

(本書)

この頃から湛山は、「テリトリー・ゲーム」(領土の拡張の戦略)ではなく「ウェルス・ゲーム」

(富の拡大の戦略)を説いていた。それは戦後に日本が選択する戦略でもある。

前述したように経済学も熟知しており、現代の学者と比べても遜色なく理路整然と説明してい

る。

昭和の戦時下には、満蒙を国防の第一線にしていることにも反対で、国防線は日本海で十分

だ、と指摘してもいた。

独ソ不可侵条約が締結された頃に書かれた論文では、我が政府が唯一の頼りとした外交の枢軸

は折れたのだ。この際将来に向かって、せつに為政者の反省を求め、外交の刷新を願うは、国

民の当然の義務だろう。と書き、世論の近視眼的な反英感情を批判しているのも目に留まっ

た。

「最近特に反英あるいは排英運動が盛んに行われ、同時に日独伊軍事同盟の主張が強くなると

共に、明治以来の我が国の外交を恐英であったとか、軟弱であったとか、自重を欠いたとか、

ひどくこき下ろす論が流行した。(中略)

しかし彼らは、こういう議論をしている間に、いつの間にか彼ら自身媚独心理に支配さられ、

自主の精神を失いつつあったことに気付かなかったように見える」(本書)

国民の忠誠心に甘える為政者や、文官を凌ぎ、経済や行政に口出しする軍人に対しても批判し

ていた。

敗戦を迎えたすぐに論文を書いているが、竹槍こそ最も善き武器なりとする非科学的精神が瀰

漫した。単に物質的の意味でない科学精神に徹底せよ。と指摘してもいる。

湛山が明治~敗戦直後までの間で指摘している“日本の悪い癖”は、現在にも脈々と受け継がれ

ていることだろうと思う。

大局に眼を向けず、一時の感情に流され、目前の利益に動かされるということであり、

終始、内輪の議論に囚われて盲目的になってしまう傾向がある、というとであろう。

そして、湛山を読んで感じるのは、どことなく鈴木大拙とも重なり(大拙は政界には進出してい

ないが)、特に晩年に世界平和を唱えたところなどは顕著だと感じた。

前回紹介したジョージ・ケナンにもそういう所があったが、改めて宗教教育の大切さなども認識

できたのもよかった。

世の中に道義を無視するほど怖いものはない。

国民が理性に信頼を失えば何をなすか分からぬ。

『石橋湛山評論集』石橋湛山