学校では教わらないことだけれど、大航海時代に日本人が奴隷として売買されていた。

現在では、マカオ、フィリピン、ゴア、メキシコ、ペルー、アルゼンチン、ポルトガル、

スペインなどから多くの日本人奴隷が存在していたことが、新出の史料から確認されている。

認識はしていたけれど想像以上に多く、新大陸にまで及んでいたのには驚く。

著者のルシオ・デ・ソウザは、ポルトガル生まれで、

ポルト大学人文学部大学院博士課程修了、博士はアジア学で、

東京外国語大学特任准教授でもある。本書は、ポルトガルで出版された

『Escravatura e Diaspora Japonesa nos Seculos ⅩⅥ e ⅩⅦ

(十六・十七世紀の日本人奴隷貿易とその拡散)』

の第一章と第二章を改稿し、翻訳して、日本で出版されたもの。

ページ数も少ないのですぐに読めてしまう。

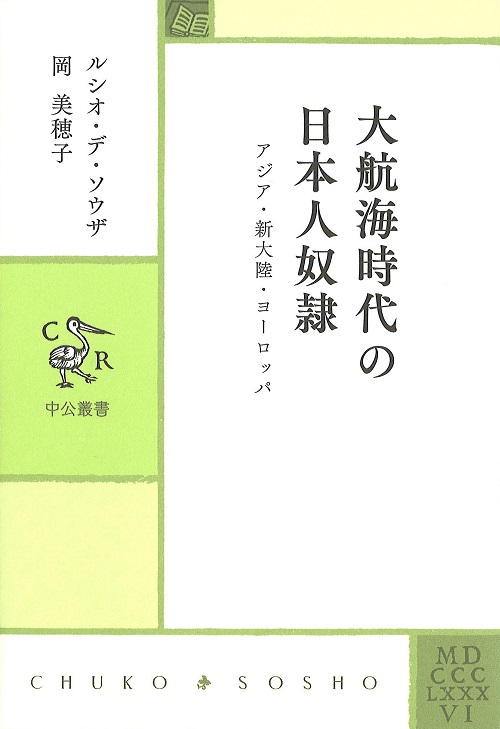

大航海時代といえば、上述の事例を除けば日本に於いては、

フランシスコ・ザビエルやルイス・フロイスなどのキリスト教の布教、南蛮貿易などに

肯定的なイメージで捉える方が多いかと思われる。

(実際、学校ではその様に教えられているだろう)

だが、中南米のインカやアステカに目を向ければ、そうではないことがよくわかる。

(フィリピンや東南アジア、インドなども)

それはジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』や、

ラス・カサスの『インディアンスの破壊についての簡潔な報告』などで

綴られていることでもある。

ぼくも実際に、インカ帝国の首都だった、

ペルーの標高3000m以上の場所にあるクスコに行ったことがあるが、

インカの精巧な石垣の上に、スペインのコロニアル建築が建てられているのを見て、

悲哀を感じたことがある。ハンチントンの見方をとれば、文明の衝突だ。

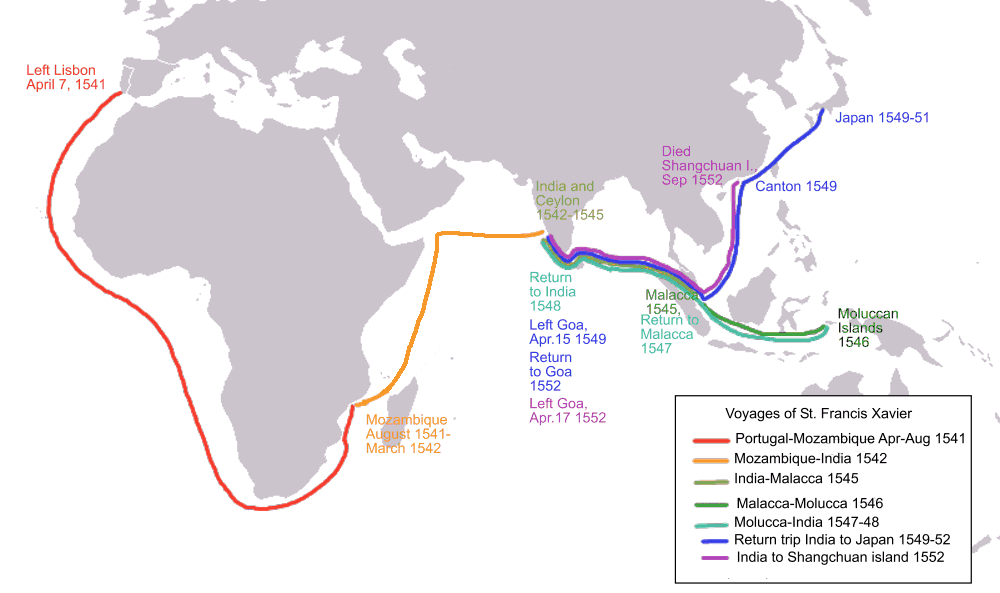

大航海時代のポルトガル船の航路

大航海時代のスペイン船の航路

そして、何故ヨーロッパの連中が外に飛び出してきたのか。

だいたいは予想がつくと思うけれど、

岡田英弘氏は『世界史の誕生』のなかで次のように述べている。

「西ヨーロッパ人の勢力を全地球上に拡大した大航海時代は、

それまで知られていた世界の利権を、大陸帝国であるモンゴル帝国と

その継承国家が独占してしまったのに対抗して、

西ヨーロッパ人が海洋帝国に活路を求める運動であった」。

としている。

その背景には、イスラム世界から伝わった羅針盤の実用化、造船技術の発達もあるだろう。

そんな、ヨーロッパ文明の特徴を、松本健一氏は『日本の近代1 – 開国・維新 1853~1871』の

中で、次のように評している。

「ヨーロッパのばあい、土地が不毛であるために、農業をおぎなう牧畜が主産業となった。

キリスト教において、人間が「迷える小羊」にたとえられ、

神につかえて人間を導くものが牧師すなわち「羊飼い」とたとえられるのは、

このためである。そして、そこでの文明は牧畜文明的な性格をもった。

牧畜文明は、牧場や村(共同体)、国家の内にこもって繁栄するのではなく、

そこから外へ出て、フロンティアを見出し、テリトリー(領主)を拡大するかたちで繁栄する。

つまり、〈外に進出する力〉をその文明の本質としている。

〈外に進出する力〉の西ヨーロッパ、そしてそのヨーロッパのニューフロンティアとしての

アメリカ文明にあっては、技術革新(イノベーション)は外に出てゆくための交通、輸送、

通信機関、そうしてテリトリーを獲得し、それを維持していくための兵器や法律、

といった分野において発達する。当然、攻撃に強い」。

と説明されている。

自分の欲求を充たすために、わざわざ外にまで進出して、他の文明を消滅させたのは

いただけないだろう、と現在から眺めれば思うこと。

そして、この時代の国際情勢を山本七平氏が、『日本人とは何か。』の中で、わかりやすく述

べている。

「まず有名なコロンブスの西まわり航路が開拓され、そしてヴァスコ・ダ・ガマの東まわりの

航路が開拓される。そこで一四九四年、トルデシリヤス協定が結ばれ、

西まわりはスペインの勢力範囲、東まわりはポルトガルの勢力範囲ということになった。

ポルトガル人は東進して日本までに達し、スペイン人は西進してフィリピンまで達した。

いわば地球分割に等しいこの境界線は日本とフィリピンの間となったわけである。

だがスペインはこれで止まる気はなく、日本に進出しようとしたが、待ったがかかった。

それは教皇グレゴリオ十三世の教令(一五八五年)で、

日本入国の宣教師はポルトガル側のイエズス会士に限られることになったからである。

これはすでに来日し宣教していた前述のヴァリニャーノが、

スペイン側の日本宣教は布教上の混乱を来すとして、教皇に要請した結果である。

もっともこれは必ずしもポルトガル人以外は日本に入国させないということではなく、

ポルトガルの統制下なら入国してよいということである。

だが、この決定の背後には、一五五七年までにマカオに進出していたイエズス会が、

日本との貿易で大きな独占的利益を得て、それを伝道資金としていた事情もあった。

当時、ポルトガル船によって日本が輸入した貴重な商品はシナ生糸と綿布であり、

これを一手に扱っていたのがイエズス会であった」。

としている。

さらに山本七平氏は、「ポルトガル船は日本に何をもたらしたのか」という質問に対して、

「半ば冗談ですが、神と悪魔と鉄砲と性病とタバコと奴隷と植民地化を持ってきました」

と答えている。

先述の『世界史の誕生』のなかで岡田英弘氏は、

「西ヨーロッパ側では、大航海時代は普通、一四一五年にポルトガル人が、

ジブラルタルの対岸セウタを攻略して、アフリカ大陸の西海岸の航路を確保した時に

始まったということになっている。

一四九七年にはアフリカ大陸の南端を回ってインド洋に入り、翌年、インドに達し、

一五一一年にはマレー半島のマラッカ王国を滅ぼしてここを拠点とし、

南シナ海に入って一五一七年には中国に達した。

スペイン人は少し遅れて、大西洋から南アメリカ大陸の南端を回って、

一五二一年、フィリピンに達し、一五七一年にはマニラ市を建設した」。

と、山本七平氏よりさらに詳しく述べている。

日本中世史が専門の神田千里氏が『戦国と宗教』のなかで、

「イエズス会宣教師の来日は、ポルトガル王室の海外進出政策によるものであった。

ローマ教会はポルトガル・イスパニア両王室に、「異教徒」世界への宣教を援助する

代わりに、現地での植民地経営のため、航海、征服、領有、貿易、などを行う権限を

認めた」。

と、はっきり述べているのも思い出す。

わかりやすくいうと、

イスパニア(スペイン)と結びついたのが、フランシスコ会・アウグスチノ会・ドミニコ会で、

太平洋から西を、ポルトガルと結びついたのが、イエズス会で太平洋から東で、

最高責任者はローマ教皇。

ちなみに、ポルトガル船が、豊後に漂着したのが一五四一年、

種子島に鉄砲を伝えたのが一五四三年、ザビエルが来航したのが一五四九年、

ポルトガル船来航禁止が一六三九年。

そんな野心を抱いて、わざわざご丁寧に日本にまでやってきた。

それを端的に述べているのが、『三千年の海戦史』での松村劭氏の

「最初に宗教・思想、つぎに商売、あとから外交、最後に軍隊」。

これが大航海時代の妥当な見方だろう。(今の世界もそうなのかもしれないが)

大航海時代は学校やメディアで述べられているような、ロマン溢れる時代では決してない。

口先では綺麗ごとばかり述べ、裏では銀などの商品や奴隷貿易で独占的利益を享受し、

欲深く、煩悩まみれで、元アメリカ大統領であったウッドロー・ウィルソンや、

フランクリン・ルーズベルトにも重なる、そのイエズス会とは一体何者なのか。

『イエズス会の世界戦略』のなかで、高橋裕史氏は次のように述べている。

「『カトリック教会による、カトリック教会自身の改革と刷新』が推し進められている

なかにあって、一五三四年八月一五日、イグナティウス・デ・ロヨラ、

フランシスコ・ザビエル、ピエール・ファーヴル、ディエゴ・ライネス、

アロンソ・サルメロン、シモン・ロドリーゲス、ニコラス・ボバディーリセの七名が、

モンマルトルの丘の聖堂で「清貧」「貞潔」「聖地エルサレム巡礼」の誓願を立てた。

イエズス会 societas jesu 誕生の瞬間である」。

「創設者ロヨラが生涯を賭けて完成にいそしんだ『霊操』『イエズス会会憲』を

理論的中核に捉え、『より大いなる神の栄光のために』は命をも願いみない同志たちが、

イエスの軍団として集っているのがイエズス会なのである」。

「ローマ教皇パウルス三世は一五四〇年九月二七日付けで

大勅書「Regimini miltantis ecclesiae」を発布、

ここにイエズス会は修道会として公認されるにいたったのである」。

端的にいえば、マルティン・ルターらの宗教改革に対抗し、イエズス会を結成したもので、

イエス・キリストの伴侶として神のために働く聖なる軍団となることを目標としている。

では、何故、キリスト教徒(イエズス会など)が奴隷貿易を積極的に肯定して行っていたのか。

『人身売買・奴隷・拉致の日本史』のなかで渡邊大門氏は次のように述べている。

「これより以前、ヨーロッパでは奴隷制度が影を潜めていたが、

一五世紀半ばを境にして、奴隷を海外から調達するようになった。

そのきっかけになったのが、一四四二年にポルトガル人がアフリカの大西洋岸を探検し、

ムーア人を捕らえたことであった。

ムーア人とは現在のモロッコやモーリタニアに居住するイスラム教徒のことである。

その後、ムーア人は現地に送還されたが、その際に砂金と黒人奴隷十人を受け取った。

このことをきっかけにして、ポルトガルは積極的にアフリカへ侵攻し、

黒人を捕らえて奴隷とした。同時に砂金も略奪した。

これまで法律上の問題などから鳴りを潜めていた奴隷制度であったが、

海外―主にアフリカ―から調達することにより、復活を遂げることになったのである」。

そして、

「一四五四年、アフリカから奴隷を強制連行していたポルトガルは、

ローマ教皇のニコラス五世からこの問題に関する勅書を得た。

その内容は、次の通りである(牧英正 『日本法史における人身売買の研究』引用史料より)。

神の恩寵により、もしこの状態が続くならば、

その国民はカトリックの信仰に入るであろうし、

いずれにしても彼らの中の多くの魂はキリストの利益になるであろう。

(中略)

つまり、彼らのアフリカ人がポルトガルに拉致されたのは「神の恩寵」であるとし、

ポルトガルに長くいればキリスト教に改宗するであろうとしている。

そして、彼らの魂はキリストの利益になると曲解し、

アフリカ人を拉致し奴隷とすることを正当化したのである。

キリシタンにとって、イスラム教徒などの異教徒を改宗させることは、

至上の命題だったのであろう。それゆえ正当化されたのである」。

としている。

そして、理論的根拠としていたのは、アリストテレスの『政治学』。

高橋裕史氏の『イエズス会の世界戦略』のなかで述べていたのを、再び引用する。

「アリストテレスの『政治学』第一巻で展開されている『先天的隷説』を

ほぼそのまま踏襲した論理である。ヴァリニャーノが引き合いに出した

アリストテレスの『先天的隷説』は、とりわけ大航海時代の新大陸現地住民の奴隷化に

あたり、その理論的根拠としてつねに引き合いに出されるほど、

後のヨーロッパ列強による植民活動を思想的に支配しつづけることとなった」。

ヴァリニャーノは、天正八年(一五七九)に来日して、

日本各地にセミナリヨ(神学校)を設立し、日本人を教育して司祭を養成しようとしていた。

さらには、教理を日本語に訳して印刷し、出版させた人物でもある。

アリストテレスの『政治学』もそうなのかもしれないが、

『世界史の誕生』のなかで岡田英弘氏は、

「ヘーロドトスの対決の歴史観と、キリスト教の歴史観とは、きわめて重要な点で

一致していた。それは、『ヨハネの黙示録』の、世界は善の原理と悪の原理の戦場である、

という二元論である」。

として、

「ヨーロッパがアジアに対して最後の勝利を収めた時、対立を解消して、歴史は完結する、

という思想になってしまう。

この思想は、十一世紀にヨーロッパで高まって、イスラムに対する十字軍という形を

とったが、それで終わりではない。

十五世紀に始まる大航海時代に、アジア、アフリカ、アメリカに進出したヨーロッパ人の

世界観も、全くこのキリスト教の歴史観そのままであった。

現代においても、対決こそが歴史である、という地中海型の世界観は、

絶えざる対立と、摩擦と、衝突の最大の原因であり続けている」。

その世界観も背景にあると、さらに踏み込んで述べている。

話を『大航海時代の日本人奴隷』に戻すと、著者のルシオ・デ・ソウザも、

「ヨーロッパ人は、『未開の地』と見なす故国以外の土地では、

宗教的道徳心に基づく合法的な取引を守る必要はないと考える傾向にあった」。

と述べている。

そして、

「スペインの植民地政策に対する激しい糾弾があり、スペイン国内の神学者の間で議論が

紛糾した」

と、中南米への植民地政策に対してのスペインの内情を上述のように述べているのだが、

『1493 世界を変えた大陸間の「交換」』のなかでチャールズ・C・マンは、

「コルテスのメキシコ征服―それにともなう略奪行為―は、スペインのエリートたちは

異様な興奮状態に陥れた。突然富と力を手にしたスペイン王国は有頂天になり、

フランス、オスマン帝国、神聖ローマ帝国のプロテスタントに対し、

費用のかさむ戦争を次々と仕掛けていった」。

と述べられていて、認識の違いが顕著だ。

ぼくは後者の見方が正しいのではないかと思っている。

「植民地政策に対する激しい糾弾があり」としているが、ラス・カサスぐらいだろう。

ベネズエラ出身のフェルナンド・バエスは『書物の破壊の世界史』のなかで、

モンテスキューの『法の精神』(一七四八年)が、一七五一年にカトリック教会の『禁書目録』

に加えられ、スペインの歴代の王たちは、同作品の植民地ラテンアメリカでの普及を阻止すべ

く、船の積み荷から没収して定期的に処分していたという指摘もしている。

その他にも著者のルシオ・デ・ソウザは、

「これらの日本人奴隷の出身地に、『豊後』が多く見られるのは事実ではあるが、

であるからと言って、天正七年(一五七九)にキリシタンに改宗した大友宗麟が

積極的に奴隷貿易に関与したとは言い難い」

としているが、先述の『戦国と宗教』の神田千里氏によれば、

「宣教師らはキリシタンを煽動して寺社を破壊させたし、自らも仏像を焼却し、

人身売買にも関与した」。

さらには、

「イエズス会の宣教師らは、ゴアのインド副王に進物を贈る必要に際して、

日本の少年少女を贈物にしようとし、有馬晴信にその調達を要請し、

晴信はこれをうけて、家臣らから少年たちを取り上げた。

宣教師らによって日本人の「少年少女」は進物とみなされる場合もあったのである」。

と述べている。ちなみにキリシタン大名は、

大友宗麟、大村純忠、有馬晴信、高山右近、黒田考高(如水)、小西行長。

「戦国時代の『乱取り』と呼ばれる、戦時の捕虜の習慣などを要因として、

多くの日本人が『奴隷』として国外へ運ばれたのである」。

ともルシオ・デ・ソウザは、述べているが、

山本七平氏によれば、

「日本にも人身売買がなかったわけではない。特に戦国時代はこれがひどく、

引っ捕らえた敵方の家族などは遠慮なく売ってしまうことが堂々と行われていたことは

否定できない」。

だが、

「奴隷制度が公認の制度として存在したヨーロッパとは基本が違うということ、

日本には『公の制度としての奴隷制度』はなく、それを合法的と見る伝統はなかった」。

と述べている。上からの制度として確立していたヨーロッパとは質が違うということ。

ちなみに、秀吉は、天正十五年(一五八七)六月十八日に「覚」十一ヵ条(キリシタン禁令)、

翌十九日に「定」五ヵ条(バテレン追放令)を発令している。

最初は秀吉もキリシタンを厚遇していたが、九州征伐のときにこの態度を一変させた。

もちろん奴隷貿易で日本人が売られているということもあるが、

「長崎が『真宗王国』のようになることを恐れただけでなく、

領主も領民もキリシタンとなり、これが一体化して別の『真宗王国』になって、

この上下が連携して政治勢力となるのを恐れた」。

と山本七平氏は述べている。

お隣の中国では、明末からキリシタンが増加しはじめ、一六七〇年代には二七万人を超え、

清では、一六九二年にキリスト教をいったん公認して、一七〇六年になって宣教師を追放し、

一七二三年に禁教令を敷いている。

朝鮮では、長期間容認され十八世紀末に禁教令がとられている。

日本では、フロイスが京都に到着した一五六五年に一万人ほどだったが、

禁教令が出された一六一四年には三十万人に達している。

話を戻すと、本書『大航海時代の日本人奴隷』は、

新出の史料を基に、世界各地に拡散されていった日本人奴隷の事例を数多くとりあげている。

傭兵や家政婦として雇われたり、現地の商人と結婚して自由民となったり、

ひだ襟職人になり店舗を経営していたりと様々。

一例をあげると、

フランス人の冒険家ジャン・モケは、一六一〇年ゴアに滞在した頃の、

一人の日本人女性に関する出来事を記している。

ゴアに滞在中のモケに、とあるポルトガル人が次のように話した。

購入して間もない日本人の女性奴隷の歯が白いことを、彼が褒めたところ、

彼の留守中に、妻がその奴隷を呼び出し、召使いにその歯を砕くよう命じたのだった。

その後、夫がこの奴隷を妾にしているのではないかと疑った妻は、

熱した鉄棒を彼女の陰部に押しつけるよう命じ、その結果その女奴隷は死んでしまった、

という。この無残な事件の顛末は、奴隷を虐待し、殺害した所有者の家族には、

何の刑罰も与えられなかった事実を示しており、

このような虐待は日常的なものであったことが、モケの記録からも判明する。

『大航海時代の日本人奴隷』ルシオ・デ・ソウザ

結局は、

多くのキリスト教徒は「平和、平和」と口にするが、

およそ人間の口から叫ばれる平和とは、ほとんどの場合、

誰かの都合の良い「秩序」に他ならない。

『キリスト教と戦争』石川明人

キリスト教は、それ自体が「救い」であるというよりも、

「救い」を必要とするのに救われない人間の哀れな現実を、

これでもかと見せつける世俗文化である。

キリスト教があらためて気付かせてくれるのは、

人間には人間の魂を救えないし、

人間には人間の矛盾を解決できない、という冷厳な現実に他ならない

『キリスト教と戦争』石川明人

ということだろう。

キリスト教が奴隷好きだった、ということを本書で示してくれているので、

有益ではあったかな。

そうではないキリスト教の方もたくさんいるのも事実なのだが。

それは、北原白秋が詩にしているように

「末世の邪宗、切支丹でうすの魔法」

だったのかな。