巷では、鎖国していて、幕末にいきなりペリーが来航し大慌てで開国したと、

大袈裟に語られることが多いが、それ以前から幕府は、長年異国船問題に頭を悩ませ、

幕府なりに対応をとっていた。本書ではそれを示している。

そして、その段階をわかりやすく四つに分けて、幕府側の視点から時間軸に沿って

提示してくれている。

① キリスト教禁止の徹底にともなうなかで沿岸警備体制を充実させていった段階。

② 実際の異国船対応から明らかになった課題を克服して沿岸警備体制を再構築した段階。

③ 明清交替後の環シナ海社会の社会経済問題、

日本の場合は銅の海外輸出制限から派生した諸問題への対応を支える装置として

沿岸警備体制を再定置した段階。

④ ロシア・イギリス・アメリカといった欧米への警戒が高まるなかで全国的な沿岸警備の

強化が図られ異国船対策の抜本的見直しがなされた段階。

著者の松尾晋一氏は、一九七四年の長崎生まれ。長崎歴史文化博物館研究員を経て、

現在は、長崎県立大学国際情報学部准教授。

その他の著作に『江戸幕府の対外政策と沿岸警備』などがある。

長崎眺望図 (ライデン国立民族学博物館)

ちなみに、「鎖国」という言葉は、長崎のオランダ通詞だった志筑忠雄(しづきただお)が、

一六九〇年(元禄三年)から九二年に長崎のオランダ商館の医師をつとめていた、

ドイツ人医師のエンゲルベルト・ケンペルが、その体験をもとに記した「日本誌」

(一七二七年〈享保一二年〉英語版刊)の付録の文章を翻訳したもので、

志筑は「国を鎖す」という語句を逆にして「鎖国」という新語をつくり、

そのタイトルを「鎖国論」としている。

その「鎖国論」は当初刊行されることはなく、筆写によって私的に流布していたが、

『異人恐怖伝』として、翻訳から五〇年後(嘉永三年〈一八五〇〉に公に刊行された。

(ロナルド・トビの『「鎖国」という外交』に詳しい。トビの歴史観には反対だが。)

そして、その「鎖国」というのは寛永一〇年(一六三三)から一六年にかけて出された、

計五回の禁令の総称のことを指している。

① 寛永一〇年(一六三三) 海外在住日本人の帰国を制限

② 寛永一一年(一六三四) ①とほぼ同内容

③ 寛永一二年(一六三五) 日本船の海外渡航と海外在住、日本人の帰国禁止

④ 寛永一三年(一六三六) キリシタン訴人に対する懸賞金を増額

⑤ 寛永一六年(一六三九) ポルトガル船の日本来航禁止

寛永一四年(一六三七)が島原の乱、

幕府がキリシタンを厳禁するのは寛永一五年(一六三八)九月。

ポルトガル船の日本来航禁止が翌年の一六年。

しかし、それを無視してポルトガル船が来航し、襲撃と焼討ちが翌年の一七年。

ちなみに、この時期のヨーロッパは、三十年戦争(一六一八~一六四八)の最中で、

一六四四年から講和会議が開かれ、一六四八年にウェストファリア条約 Westphalia で

宗教戦争に終止符がうたれている。

スペイン・ポルトガルが海上権を失って後退していき、新興のイギリス・オランダの勢力が

伸張してきた、という見方も出来る。

その後、オランダを平戸の出島に移し、イギリスとも貿易をしていたが自主的に去り、

「宗教、宗教」と、うるさいカトリックのポルトガルは当然に断交。

長崎港図 (ロッテルダム海事博物館)

本書ではその先(一七世紀前半~一九世紀前半)を綴っており、

ポルトガル船の来航を禁止していたが、宣教師の潜入などがみられたために、

沿岸警備の強化が段階的に試みられ、唐船などにも宣教師が発見され、

警戒対象が広がっていく。

実際に、二艘のポルトガル船が正保四年(一六四七)に長崎に来航すると、

細かいことは決めていなかったので、統制がとれずに、あたふたした対応になり混乱し、

兵力を過剰に動員してしまい、当時のオランダ商館長だったウィレム・フルステーヘンは、

その様子を

「多くの法螺、僅かな実行と劣悪な装備と乏しい指導力を伴うあまりにも大げさな

茶番劇が繰り広げられた挙句、効果は[全くないことが] 正しく示された」

と日記に記しているぐらいだった。

幕府もその対応のまずさを十分自覚しており、その後に沿岸警備の改善に取り組むことに

なった。

その翌年に将軍家光黒印状と大老・老中連署下知状を発給する。

それ以降、家綱、綱吉、吉宗なども発給している。

そして、寛文一二年(一六七三)五月に、来航を予想していなかったイギリス船の

リターン号が、通商を求めに長崎沖に姿を現すが、幕府側はその要求を拒否している。

その理由は、イギリス国王チャールズ二世の后がポルトガル王女であったことと、

長年イギリス船が来航していなかったこと。

その情報は、オランダ船からもたらされるもので、幕府は、寛永一八年(一六四一)に

オランダ商館長に情報提供を義務づけている。それが、オランダ風説書と呼ばれているもの。

寛文二年(一六六二)の風説書で、幕府はイギリス国王の后がポルトガル王女と結婚した

情報を得ていた。

貞享二年(一六八五)には、南蛮船のサンパウロ号が漂着民送還という目的で来航するが、

それも拒否する。

著者は、このリターン号とサンパウロ号の来航を経験する過程で、

「南蛮船による日本人漂流・漂着民の送還を拒否し、日本人を犠牲にしてでも国を守る

という、両世界の交流の可能性をまったく断ち切る政治的方針を明確にした」

と述べられている。

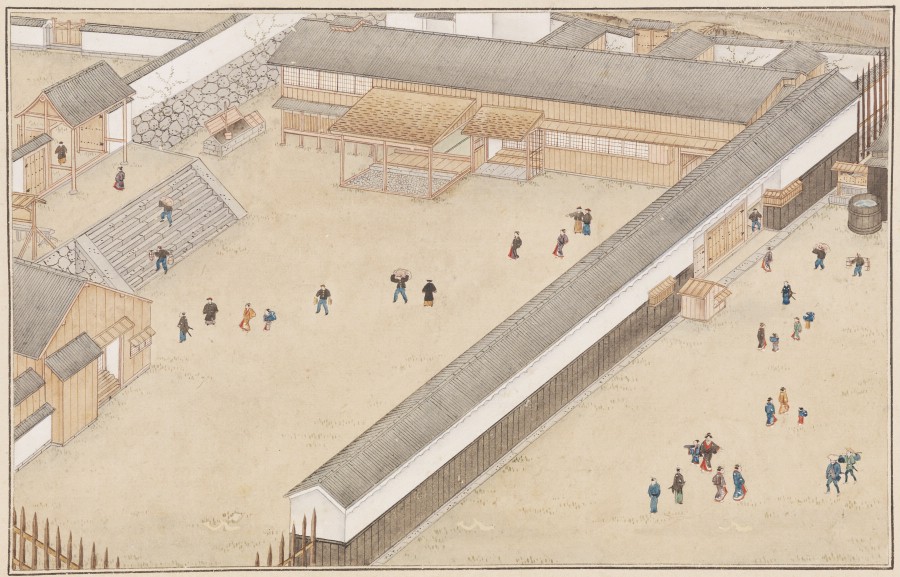

平戸オランダ商館 (ライデン国立民族学博物館)

唐蘭館絵巻、唐館図、唐館表門図 (長崎歴史文化博物館)

そして次の問題が噴出してくる。それは唐船来航の増加。

一六八三年に鄭(てい)氏が清朝に降伏する。鄭氏に悩まされていた清朝政府は、

これを機に海上貿易の開放し、展海令を発令、その結果、長崎を目指す唐船の数が増加する

ことになった。

この辺りの年表もロナルド・トビの『「鎖国」という外交』から転載する。

一六世紀末 ヌルハチ、女真族を統一

一六一六(元和二年) 金(後金)建国、ヌルハチ汗位につく

一六二一(元和七年) ヌルハチ、遼陽を攻め落とし遷都

一六二六(寛永三年) ヌルハチ死去

一六二七(寛永四年) ヌルハチの子ホンタイジ、朝鮮を攻める

一六三六(寛永一三年) 後金、国号を清と改める。朝鮮、清に攻められ服属

一六四四(正保一年) 明、滅亡。清、北京に遷都

一六四五(正保二年) 清、辮髪令

一六四五(正保三年) 明の遺臣、日本に援軍要請(日本却下)

一六五六(明暦二年) 清、海禁令強化

一六六一(寛文一年) 鄭成功、台湾に逃亡(翌年死去)。清、遷海令

一六七三(延宝一年) 三藩の乱

一六八一(天和一年) 三藩の乱平定

一六八三(天和三年) 台湾平定

清朝に抵抗を続けた鄭成功は、一六二四年の平戸生まれで、幼名は福松といい、

父鄭芝龍(ていしりゅう)は福建泉州の人で、平戸一官などと呼ばれ、

南シナ海と東シナ海を股にかけ貿易に従事し、母は長崎平戸の田川七左衛門の娘。

鄭成功は七歳になったときに、単身父のいる本国にわたっている。

そして、彼を題材にしてつくられたのが、近松門左衛門の浄瑠璃『国姓爺合戦』。

そこでは名前を和唐内(和藤内・わとうない)としていて、一七一五年に大坂の竹本座で

上演され、人気を呼びロングランにもなっている。

そんな展海令の影響で、長崎を目指す唐船の数が増加し、元禄二年(一六八九)には唐人屋敷も

設置している。

案の定、唐船も問題を起こす。

九州の西北部海上に、西海国立公園に指定されている九十九(くじゅうく)島がある。

大小二〇八の島からなる外洋性多島海は、美しい景観をつくり出している。

その島に唐人が上陸し、水をとり、木を伐り、魚や海藻を略奪するという事件が起きた。

住人がその行為を防ごうとすると、唐人は武器をもってこれを制し、

唐船に番船を近づけると石火矢を撃ってきた。

『江戸幕府と国防』松尾晋一

その他にも女性や子供が拉致されている。

正徳三年(一七一三)一二月から翌年の三月にかけて同様のことが起こり、

事態を重く受け止めた新井白石は、

「我が国の人が『外国の人』を敵にすることを戒めたために、我が国の下級役人が『唐人』に

侮られたのに対して刀を抜いて少し傷つけたとすると、その下級役人はただちに解雇される

ことになる。そのため外国人がしたい放題する悪習が次第にはびこることになった」

とみて、幕府の「宥和」政策を非難する。現代と同じようなことが起きていた。

そして、西国・中国大名家に対する下知の草案を作成して幕閣に上申し、

正徳四年(一七一四)五月に書付として大名家へ発給される。

幕府は正徳五年(一七一五)に、長崎貿易に関する法令を出し、

通例で正徳新例(海舶互市新例)と呼ばれているもの。

さらに長崎目付を新設し、貿易船数を限定するために「信牌(しんぱい)」を新たに用いるが、

これが原因で西日本の沖合などで抜荷(密貿易)が増加する。主に九州北西部沿岸域。

幕府は面子を傷つけられたとして、「其の船を乗り取り、其の人を切り捨て」などの

強硬策に踏み切り、実際に、享保三年(一七一八)には、唐人に死傷者が出ている。

当時の幕府の認識は、大陸沿岸での海賊の増加→清朝の対策→日本への影響

と受け取り、唐人を「海賊」と「大清の商人」と分けて対応することにしている。

当時の唐船の漂流は西日本全域でみられ、戦争難民ではないかと噂がたっていたらしい。

しばらくして、広東船や南京船の風説書により、清朝の南洋海禁政策の影響だったと

知ることになる。

南蛮船から唐船に警戒対象が移り、唐船の警戒は継続しつつ、

元文期以降には別の異国船が日本に近づくようになり問題になる。

吉宗政権下の元文四年(一七三九)にベーリングの第二次探検隊の分隊として組織された、

ロシアのシパンベルグ率いる四艘の船が日本近海に近づくようになる。

三艘は仙台湾に入り、七九隻の船に囲まれ、もう一艘は、房総半島天津村沖合いに

たどり着き、上陸する。

その後、一〇〇隻の船に取り囲まれ出航する。警戒範囲が蝦夷地にも及ぶようになる。

明和八年(一七七一)の家治政権下には、カムチャスカから脱走してマカオを目指した

ペニョフスキーが、土佐国佐善浜(高知県室戸市)と阿波国日和佐(徳島県美浜町)や

奄美大島に寄航する。

ペニョフスキーが、奄美大島からオランダ商館長に書簡を送り、

そこでは、来年以降ロシアが日本に侵攻する、という内容で書かれていた。

幕府は、翌年にバタビアから届いたペニョフスキーの情報を、

オランダ商館長から提出された風説書で知る。

著者も

「ロシア船の日本来航が現実的な問題として幕府に意識されたことは間違いない」

と述べている。

その後、ラスクマンが寛政四年(一七九二)に漂流民の大黒屋光太夫の送還と通商を求めて

根室に来航したりする。

松平定信が対応し、「信牌(長崎における貿易許可証)」を発給して事態の収拾を図る。

そして、文化元年(一八〇四)に、レザノフらを乗せたロシア船(ロシア人八一名、日本人四名)

が、皇帝アレクサンドル一世の親書と「信牌」を持参し、長崎沖に現れる。

長崎奉行所は、オランダ商館長ドゥーフを通じて、享和三年(一八〇三)の「別段風説書」で、

近いうちにロシア使節が日本に来る、ということを伝えられていたのだが、

この情報を江戸には秘密にしていた。

そんな中、交渉に当たった幕府は、レザノフの通商要求を拒否する。

その後、レザノフは、部下に報復を指示し、蝦夷地を襲撃、略奪する。

「この文化年間のロシアとの紛争は、近世日本の対外関係の転換点であり、

幕藩制国家滅亡の危機を予感させるほどの衝撃があった。

そして、この過程で、鎖国を祖法とする観念と政策が整備され、

対外的危機意識と攘夷観などが醸成されることになった」

と著者は述べている。

そして、文化五年(一八〇八)には、イギリス船フェートン号がオランダ船を拿捕を目的と

して、オランダ国旗を掲げて長崎に来航する。

検使に同行したオランダ人二名を拘束し、長崎奉行の松平康英に水や食料を要求し、

それを受け帰帆する。

長崎警備に従事する兵力がなく、要求をのみ、責任を感じた松平康英は自害する。

この時も、オランダ商館長ドゥーフから、警戒するようにと、伝えられていて、

松平らも警戒をしていたが、このような事態に至ってしまった。

文化六年(一八〇九)には、ドゥーフからロシアとイギリスが協力して日本に軍勢を派遣する

可能性がある、という情報を得て、江戸湾警備の警戒レベルもあげている。

その後は、文化八年(一八一一)にロシアのゴロウニン、

文政元年(一八一八)、文政五年(一八二二)にはイギリス商船が浦賀に、

文政七年(一八二四)には、常陸大津浜にイギリス人が上陸、

薩摩宝島にはイギリス船が来航、上陸し、島民などに発砲、略奪し、

天保八年(一八三七)には、アメリカ船モリソン号が日本人漂流民を乗せて浦賀に来航する。

幕府は文政八年(一八二五)に「異国船無二念打払令」を出している。

そして、一八四〇年にアヘン戦争が勃発し、清国が劣勢であると情報が入り、

幕府の武力の劣勢が明らかになり、

著者は、

「この情報が長崎に伝わった一ヵ月後には、

異国船無二念打払令が撤回を決めたことは間違いない」

としている。

そして、嘉永六年(一八五三)にペリーが浦賀に来航する。

細かい箇所は省いたが、本書の流れは大体はつかめるかと思う。

特に著者が整理し提示してくれている、①~④の見方が理解しやすい。

“あとがき”にも書かれているが、本書は、六代家宣と九代家重を除いた、

三代家光から一一代家斉までの時代を扱っている。

幕府も幕府なりに対応をしていたことが、本書で具体的に示されている。

それは、次の“赤船”に対しての参考にもなるだろう。