いまから百年前、日本はアメリカ人にひとつの挑戦を突きつけた。

近代強国となったアジア初の国として、多くのアメリカ人が大切にしていた信念を掘り崩した

のである。

彼らは、近代の文明と進歩は白人キリスト教徒が生まれながらに持つ権利であると決めてかか

っていた。

「黄色人種」(モンゴロイド)あるいは「異教徒」は、これら神の恵みの享受など望めはしない

のだと。しかし、日本はいまや憲法と議会を手にしていた。鉄道とガス灯の国であった。

アジアの国家ではあるものの近代的であり、異教徒の国だが文明化されていた。

一八九三年、アリス・マーベル・ベーコンは東京で教壇に立った一年間を振り返りながら、こう

記した。

「「文明」という言葉は定義し理解するにはあまりに難しく、いまではそれが何を意味するの

か、日本に向けて旅立ったときほどよくはわからない」。

彼女の同胞たちの多くが、こうした新たな疑念をともに抱いた。

それよりさらに四年前、白色アメリカ人(ホワイト・アメリカン)は確信に満ちていた。

自らが人種のヒエラルキーの頂点に位置するものと想像していたのである。

より低い階層、つまり白色人種(コーケイジヤン)の下には、伝えられるところでは未開と半開

の人種がいた。黄色人種、ネイティヴ・アメリカン、アフリカ人である。

北米大陸と太平洋を越えて西方に達すると、白色アメリカ人は自分たちこそがキリスト教文明

の勢力範囲を広げる使命を担うものだと考えた。・・・

『アメリカ文化の日本経験―人権・宗教・文明と形成期米日関係』ジョセフ・M・ヘニング

本書では、アメリカの視点からペリー来航から明治天皇の崩御までの日米関係を書いている。

それは、有色人種で非キリスト教国の日本が近代化を成し遂げたことにより、

当時の大半のアメリカ人(ヨーロッパ人も)が固執していた強烈な人種ヒエラルキーがいかにし

て溶解していったのか、ということでもある。勿論、そうした見方がすべて消え去ったわけで

はないが。

「それ以前に他のいかなる国もなしえなかったほど、日本はアメリカの信念を裏切った。

そして日本が人種と宗教についての既存の考え方を崩壊寸前のところまで追い込んだとき、

大部分のアメリカ人はかかる偏見を再教化し再活性化することで応えた。

彼らの手になる日本描写や日本人描写は、帝国主義と文化的膨張の時代におけるアメリカ人の

想定や懸念、恐れについて、じつにたくさんのことを明らかにしてくれる。

白人キリスト教徒の優位に対する彼らの信仰の執行さを十全に認識するには、

明治日本によって知的挑戦を突きつけられた際のアメリカの対応を理解しなければならないの

である」(本書)

著者のジョセフ・M・ヘニングは、アメリカン大学で本書の原形となる博士論文で歴史学博士号

を取得し、各地の大学でアメリカ外交史を教え、CNN東京支局の番組政策アシスタントや、

連邦下院議員の政策スタッフを務めた経験を持つ人物。

「肌の色が薄くなると序列が上がる」その強烈な人種ヒエラルキーはどのうように形成されて

いったのか。

当時の人類の生物学的差異を説明しようとするときに、学者たちは無意識に、ときには意識的

に社会的・文化的価値観に影響されていた。

その結果が生物学的決定論であり、そこでは社会的・文化的価値観は生まれつきで、永遠の生物

学的特質たる人種に帰されていた。

生物分類学の創始者のカール・フォン・リンネでさえ、人種の亜種について記す際には文化的な

特徴づけを行っていた。

一七五八年にリンネは、ホモ・サピエンスを四つの地理的亜種に分け、階層的にはしなかった

が、それぞれの亜種の特徴づけに主観的な価値判断を反映させた。

アメリカヌスは「赤い、気難しい、征服された」、エウロパエウスは「白い、まじめ、強

い」、アシアティクスは「黄色い、陰気な、貪欲な」、アフエルは「黒い、無感動な、怠惰

な」などという風に。

さらにリンネの生徒であった、ヨハン・フリードリッヒ・ブルーメンバッハが、この分類を科学

的な装いをまとった人種のヒエラルキーに構成し直した。

ヨハン・フリードリッヒ・ブルーメンバッハ (1752年~1840年)

そこでは、ユーラシア大陸のコーカサス地方が人類発祥の地であると信じて、ヨーロッパ人を

指すべく「コーカサス人種」(コーケイジャン)という用語をつくり、このコーカサス人種こそ

が身体美の理想的な基準を示すものであり、その他の人種はそこから徐々に逸脱していったと

考えた。

そして、ブルーメンバッハはリンネの四分類に五番目の亜種、マレー人種を加えた。

こうして、コーカサス人種を頂点とする二本足のヒエラルキーが提案可能になった。

その一方の足においては、モンゴル人種がコーカサス人種の理想から最も逸脱し、

アメリカ人種が両者の介在者の形で現れた。もう一方の足では、エチオピア人種がコーカサス

人種から最も離れたところに位置し、マレー人種がそのあいだに介在した。

ブルーメンバッハの階層的分類は、アメリカの科学と文化における定番となった、と著者は指

摘する。

そしてそこから、一九世紀半ばにブルーメンバッハの分類体系を奉じる人類学の「アメリカ学

派」が、人類多起源説によって人種間の差異を説明しようと試みはじめ、人種は個々別々に創

造された、人種的特質と能力は生まれつきのもので、それぞれの人種の創造時から不変であ

る、という風に捉えるようになった。

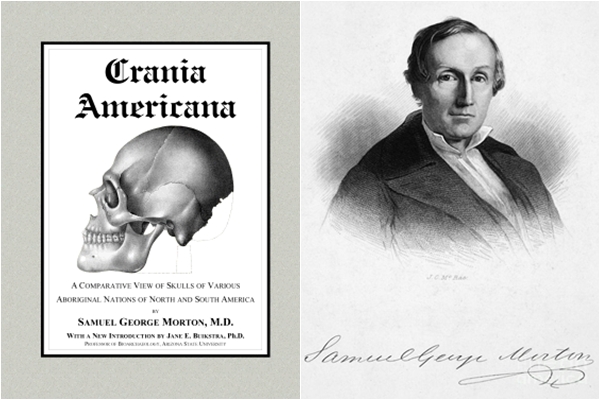

さらには、頭蓋骨コレクターであり、フィラデルフィアの医師であり、「アメリカのゴルゴ

ダ」と称されていたサミュエル・ジョージ・モートンが、人種の頭蓋の平均的な容量を測り、

多起源説を支持するような経験的証拠を提供した。

モートンが提示した『クラニア アメリカーナ(Crania Americana』(一八三九)によれば、

コーカサス人種の頭蓋の平均容量が最も大きく、ついでモンゴル人種、マレー人種、アメリカ

人種、エチオピア人種と続き、コーカサス人種は「最高の知的才能」を持ち、モンゴル人種は

「器用で模倣に長け、教化の影響をきわめて受けやすい」とした。

『クラニア アメリカーナ Crania Americana』(一八三九)とサミュエル・ジョージ・モートン

その考えをさらに詳細にまとめ上げたのがヨシア・C・ノットとジョージ・R・グリッドンで、

亡きモートンに捧げられた『人類の諸類型 Types of Mankind』(一八五四年)を著し、

一九世紀後半のアメリカで人種に関する主要な教科書にもなり広く流布した。

『人類の諸類型 Types of Mankind』(一八五四年)とヨシア・C・ノット

その中では、コーカサス人種を頂点とする人種ヒエラルキーという考えに広範な証拠を提供す

ると唱え、挿絵にはアフリカ人の顔や頭蓋骨とチンパンジーとのあいだの類似性を示すと主張

した。

さらにノットが著した部分では、「ニグロ」はこれまでひとつの文明を築いたり模倣したりし

たことなく、「モンゴリアン」は単にずるずると長期間にわたる半文明を達成したにすぎな

い、これに対して「コーケイジャン」の歴史は、一連のまぎれもない文明で満ちていると論じ

られた。

ノットによれば、人類の進歩はなによりも人種間の競争と、征服・植民の刺激から生じたとし

た。

そして、その人種ヒエラルキーの観念に対して支え加勢したのが、チュートン起源論とアング

ロ・サクソン主義であるとしている。

「イングランドとアメリカ合衆国は、ドイツの森に住んだチュートン族のアングロ・サクソンの

子孫から、自由な政治制度を築く能力を受け継いだ。このような考えを多くのアメリカ人が信

奉した。

西暦五世紀にローマを征服したチュートン族は部族代表会議を創設したと考えられ、このこと

は自由と個人の権利に対する彼らのコミットメントを例証すると信じられた。

チュートン族は陪審による裁判、私有財産の保護、法の支配といった法原理を大切に保存した

という。

さらにヘンリー・アダムズやジョン・フィスクは、イギリス海峡を渡ったゲルマン部族たるアン

グロ・サクソン人こそが自由と文明のチュートン的な萌芽をイングランドに植えつけた、

と主張する著名な学者たちの一員であった。

ブルーメンバッハやモートンの考えとまったく同じというわけではないにせよ、アングロ・サク

ソン主義もコーカサス人種の優位という彼らの主張に加勢した。

こうして一九世紀のアメリカ人は、コーカサス人種の起源に始まり、チュートン族、アングロ・

サクソン人、そしてイギリス人を経て最終的には彼ら自身へと到達する、自由と文明の西方移

動の足跡を辿ることができたのである」(本書)

さらにこの前進は、アメリカ西方への大陸膨張において明白となった。

それが「明白な運命(天命)」と呼ばれるものなのかもしれないが、この表現自体は一八四〇年

代に登場したもの。

そこでは電信と鉄道とが、大衆文化における可視的なシンボルとなり、アメリカの文明と進歩

の原動力となっていた。

「帝国は針路をとる」

Across the Continent “Westward the Course of Empire Takes Its Way,” 1868

「アメリカの進歩」ジョン・ガスト American Progress 1872

かのチャールズ・ダーウィンでさえ『人間の由来 The Descent of Man』(一八七一年)のなか

で、アメリカの成功がヨーロッパの最も「精力的で休むことのない、そして勇気ある人々」が

行った移住によって説明できると示唆し、進歩の西方への大陸膨張に関する一般的な信念に支

持を与えたという。

ちなみに、アメリカ・インディアンは白人到来以前には推定で二百万人以上いたが、この頃(一

九世紀末)にはわずか二十五万人程度まで激減していた。

そして、人種ヒエラルキー、アングロ・サクソン主義と重なりあったもう一つの観念があるとし

ている。それは、ハーバート・スペンサーの「綜合哲学」。

スペンサーの「綜合哲学」は文明の進歩と進化論的な自然淘汰の過程をつなぎあわせ、

ブルーメンバッハが最初に提唱したヒエラルキーを支持した。

人類の種は生物学的競争を通じて他の動物の種を凌ぎ、さらには人類の種のなかでは自己人種

(コーケイジャン)が社会的競争を通じて原始的な他の人種を支配するようになったという。

「社会ダーヴィニズム」。

その哲学では、常に向上する世界を約束し、その著作はアメリカの出版界においてもいつも議

論の的となり、二世代にわたって人々に直接的な影響を与えたという。

一八八二年にスペンサーがただ一度のアメリカ訪問をしたときには、その最後にニューヨーク

で行われた送別の晩餐会には、名だたる著名人が参加していた。

「かくして「金メッキ時代」の生物学理論家や社会理論家は、アングロ・サクソン文明を歴史過

程の最終到達点とみなすことになった。

人種ヒエラルキー、アングロ・サクソン主義、スペンサーの綜合哲学はそれぞれ別々に発達し

た。しかしアメリカの文明と進歩への確信を支持するかぎりで、三者は重なり合った。

文明社会は個人の自由を培い、そこから自ずと生じる理念や革新は、継続する社会改良のため

に合理的に適用される。

また進歩は、原始的な未開状態から文明へと至る前進の過程である。

ここで、もし不変の人種ヒエラルキーの存在を信じれば、下層に位置する人々は生まれつき能

力がなく、文明を知ることは決してないということになろう。

他方でラマルク的な、あるいはスペンサー的な進化論的進歩のヴィジョンを信じても、下層の

人種は徐々に向上する能力を持つとはいえ、より上層の人種も同様に進歩し続けその優位を維

持することになろう。

文明と進歩は、生物学における進化論的自然淘汰の過程の社会的な対応物であった。

生物学的観点からであれ社会的観点からであれ、白色人種のアメリカ人は階層的分類の頂点に

立っていたのである」(本書)

マシュー・C・ペリー提督は贈物として電信と鉄道(実物の四分の一)という進歩の二大シンボル

を携えて、日本の鎖国に終止符を打った。一八五四年締結の日米和親条約。

アメリカ人にとってペリー遠征隊は、もうひとつのアングロ・サクソンの偉大な努力(エンデヴ

ァー)と目されていた、と著者は指摘する。

開国して最初の日本旅行をしたアメリカ人は、当然日本人を「黄色人種」の一員として、

「白色人種」たるアメリカ人よりも劣ったものと考えていた。

「ちょうど不平等条約が日本の主権を制限したように、アメリカ人旅行者は日本人を見くび

り、その独自の進歩可能性を割り引いて考えるような日本イメージをつくり上げた。

半文明で半裸の日本人は文明化において優った者によって描写され支配されるために存在した

のである」(本書)

世俗のアメリカ人旅行者は文明の進歩は西洋独自のものであると確信し、宣教師らは西洋人に

とって生得の権利たる文明と進歩の源はキリスト教だと強烈に信じていた。

芸術家たちも、日本は吸収しようと試みているものの、近代西洋を真似る以上のことはできな

いとし、それは日本を堕落させると述べた。

「こうしてさまざまなアメリカ人が文明と宗教と科学のあいだの関係をめぐる彼らの想定に評

価を下す際に、日本はテスト・ケースとなった。

懐疑論者は科学から宗教を区別する明確な線を見出し、文明は宗教に依存しないと考えた。

対して福音伝道に携わるアメリカ人は、宗教と科学は両立すると主張したものの、文明からの

宗教の分離を決して認めようとはしなかった」(本書)

ただ、時間が経つにつれ宣教師は、自分たちが差し出す文明の枠組みを取り入れる用意が日本

には十分にできていると考えるようになった。

そんな状況の中、一八八九年の憲法発布と一八九〇年の議会開設がアメリカ国内でも詳細に報

道され、日本が完全な主権を認める平等条約をとり結ぶにふさわしい国であるとの信念を裏書

したという。

「日本が条約の改正に十分値するほどの進歩的で文明的だと列強諸国が考えるようになるに

は、それに先だって、日本はアジアから脱出したと列強を納得させなければならなかった。

そして憲法と議会とは、東洋の後進性を捨て永久に過去を打ち負かしたことをアメリカ人に確

信させるうえで、とりわけ重要な要因だった。

たしかにロシアの戦略的影響力の増大は、条約改正に関するイギリスの判断の天秤を一挙に傾

けたが、憲法と議会もまたロシアと並んで必要なおもりだったのである」(本書)

条約改正が成し遂げられたということは、日本が西洋列強と主権上、政治上同等の存在とし

て、法的に受け入れられたことを意味した。

さらに一八九五年に清、一九〇五年にはロシアを打ち負かしたことにより、近代文明と進歩は

キリスト教とアングロ・サクソンの血筋から切り離すことができないという先入観を堀り崩すこ

とにもなった。

しかし、宗教的・人種的に平等だと受け入れられることは、まったくの別の問題だった。

そして、この頃(日本美術熱が頂点に達した時期でもある)から多くのアメリカ人が、日本を競

争相手とみなしはじめ、両国が太平洋に植民地を獲得するにつれ、次第に日本の領土的・商業的

野心と、アメリカへの日本人移民の流入の双方を懸念するようになり、日本人は人種上の、戦

略上の挑戦をアメリカに突きつけていると心配を募らせた。

ただ、日本の成功は、人種と宗教に関するアメリカの議論のうちに頻繁に登場する重要なファ

クターとなった。

「「金メッキ時代」の学者が指摘したように、もし人種的特性と文明の程度との関係を説明し

ようというのであれば、日本の事例を説明しなければならなかった。

また宣教師が認めたように、知の発展における宗教と科学の役割を比較しようとするのであれ

ば、日本の近年の歴史に言及しなければならなかった。

さらに芸術家が示したように、もし現代の進歩の腐敗的な効果を憂慮するなら、かの国の経験

こそは例として挙げるにふさわしかった。

このようにして対外関係は、国内のさまざまな文化的言説に影響を及ぼしたのである」(本書)

そして、この機会を利用して多くのアメリカ人が、人種と宗教に関する想定を再検討し修正し

ようと試みる。

だが、彼らは人種ヒエラルキーを破棄するのではなく、配列図を整理し直し、日本人がこの法

則の例外なのか、それとも結局は黄色人種ではないのかという点に集中したという。

「かくしてキリスト教徒でアングロ・サクソン文明と、異教徒で黄色人種の後進性をめぐるアメ

リカ人の確信は根強く残り、それは日本人を例外的な黄色人種とみなす者や、日本のうちに米

国の移民政策や通商政策に対してのみ向けられた挑戦を見出す者にとって、いかにも手ごろな

考え方であり続けることになる。

国際関係におけるこうした文化的な要素は、たしかに両国を戦争へと導くことはなかったもの

の、両国間に常に存在する刺激物ではあった―それは今日でも残っている刺激物である。

かかる文化的な要素が移民としての日本人だけでなく帝国主義強国の日本、さらには戦後の経

済超大国としての日本に対するアメリカ人の懸念を煽ってきたのだ」(本書)

アメリカ側からみた近代日本という視点ではあるが、

様々な矛盾を抱えながら「文明国」入りを目指し近代化に邁進した日本の重要性を本書を読ん

で再認識した。勿論、失ったものも多く、素直には喜べないが。

そして、著者は本書の最後を次のように締めくくっている。

明治日本は人種、宗教、そして文明について重要な教訓をアメリカ人に与えた。

しかし大部分の者はその教訓を認識できなかった。

今日でもそれは多くの人々に見えないままである。

『アメリカ文化の日本経験―人権・宗教・文明と形成期米日関係』ジョセフ・M・ヘニング

近代から比べたらましになったとはいえ、それは今後もずっと問われ続ける問題だろう、

とも認識している。