一体、近代日本は、「肌の色」という可視的運命を、果たしてどうのように体験したのであろ

うか。そして、近代日本の人種体験が意味したものとはなんであったのだろうか。

『「肌色」の憂鬱-近代日本の人種体験』眞嶋 亜有

本書は、西洋と日本を分かつ「差異」をめぐる心性の系譜を、近代日本エリート層の人種体

験、「身体」という可視的媒体を通じて考察している。

さらには、そこに投影された日本をめぐる自己認識をも明らかにしている。

扱っている時代は、日露戦争前後から第二次世界大戦後にいたるまでの約半世紀。

著者は、ハーバード大学ライシャワー日本研究所アソシエイト、ICUアジア文化研究所研究員

の眞嶋亜有(まじま・あゆ)氏。専門は近現代日本社会・文化史、比較文化論。

「明治維新以来、さまざまなかたちであらわれた欧化主義・国粋主義・拝米・排米(亀井俊介)、拝

外・排外(牛村圭)、国際主義・日本主義(園田英弘)といった一連の反応も、自己否定を内包する

がゆえの矛盾と葛藤が表層化されたものであり、近代日本の精神構造とは、この自己矛盾が生

み出す不安定さが根幹にある・・・

こういった自己矛盾をめぐる一連の心性の系譜が、近現代日本の人々と社会・文化、そして精神

に及ぼした影響は、計り知れない。

その痕跡は、英語教育への強迫観念的姿勢、留学に対する根拠なき過大評価、「日本人離れし

た」顔立ちや体格にこめられた西洋的身体への憧憬と日本的身体への否定、さらには、いわゆ

る親日家と呼ばれる西洋人に対する無防備なまでの親近感などからもみてとれる。

そして、そのすべての根本に潜むものは、西洋への漠然とした、しかし根強く根深い人種的劣

等感ではなかろうか」(本書)

本書では、その近代(洋行)エリートたちがたくさん登場するのだが、主に、内村鑑三や夏目漱

石、牧野伸顕や遠藤周作などを中心に、近代日本の人種体験や人種意識が語られている。

個人的には、欧米の白人らが、有色人種らにどのような偏見をもち、どのように差別していた

のかが気になって手にした。

第1章では、日清戦争後を内村鑑三を通して語られているのだが、内村が渡米した一八八四年

からの四年間は、米国で「モンゴロイド」、黄色人種をめぐる人種問題が先鋭化し始めた時期

だった。

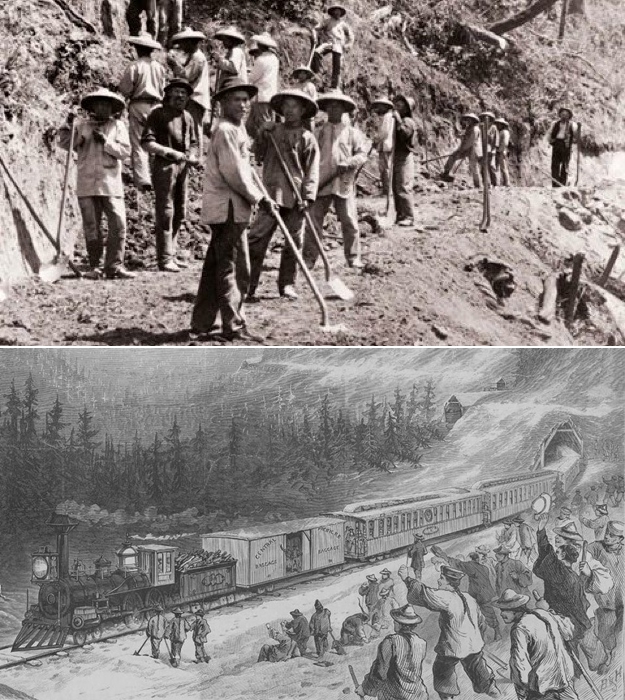

黄色人種をめぐる人種問題は、米国が大量の労働力を要するなか、東海岸ではアイルランド系

労働移民、西海岸では中国系労働移民の流入から生じた、米国の労働市場をめぐる両者の人種

的軋轢を起源としているという。

「・・・近代日本の人種体験は、まさに内村が、大量の中国人労働移民とともに、

横浜から太平洋を横断し渡米した米国体験から始まるのである」(本書)

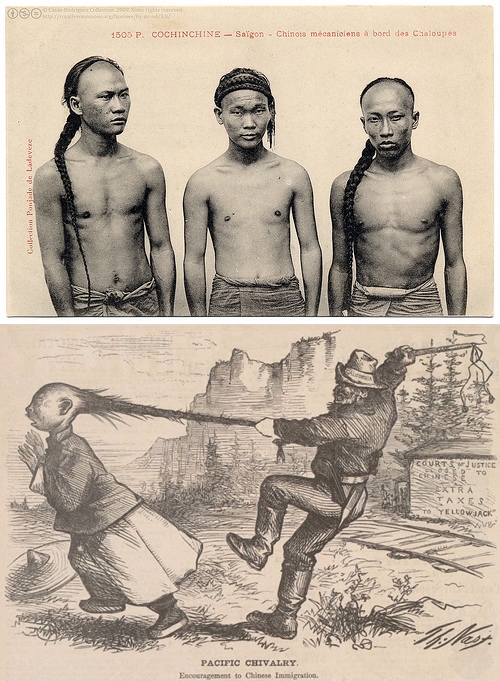

中国系労働移民は、北南米で衰退した黒人奴隷に代わる労働力として、一八四〇年代半ばに始

まっている。

しかし、その実態は、一八四五年から誘拐や脅迫、借金、賭事、飢饉、また広東省や福建省の

氏族間の戦争捕虜などがリクルーターやブローカーに「売りとばされ」てきたものも少なくな

かった。

契約移民として売買されたクーリー貿易は、米国では「ピック(豚)・ビジネス」と呼ばれ、中国

では猪仔買売や「子豚商売」と呼ばれた奴隷貿易だった。

当然、中国系労働移民は「豚なみ」に扱われ、船に送り込まれる前は裸にされたうえ、

胸には行き先別に、C(カリフォルニア)、P(ペルー)、S(ハワイのサンドイッチ諸島)などとス

タンプを押されたりペンキを塗られ、奴隷船に積みこまれて、何千人もが航海途上で死んでい

った。

米国では、一八四八年に始まる西海岸でのゴールドラッシュや、大陸横断鉄道建設のため、中

国系労働者はアイルランド系労働者に優る労働力として求められた。

彼らは「クーリー」と呼ばれ大量に米国へ送り込まれることになっていった。

一八五二年にはカリフォルニアの総人口の六分の一は中国人で占められ、七〇年には、九トン

に及ぶ鉄道建設労働者の約一二〇〇人分の遺骨が、中国に送られたという。

駐清米国公使を務めたジョージ・F・セワードは、西部鉄道の枕木の下は、中国人の骨で埋め尽

くされていると記しているという。

しかし、米国は、貴重な労働力として中国系労働者を必要としたにもかかわらず、一八八〇年

には、天津条約で中国人の米国渡航を自発的に制限し、二年後には中国移民は米国社会に“同化

不能”であるとし中国人移民排斥法が連邦議会の上下両院で可決、さらに、一八八四年から一九

〇四年まで八回にわたり排華法が修正され、中国系労働者は入国が全面的に禁止される。

内村鑑三らが渡米した一八八四年とは、このような時代状況であり、この年は日本からの渡米

者が急増した年でもあった。

日本では、その前年に徴兵令が改正され、満一七歳以上四〇歳以下は兵役が義務化され、徴兵

を逃れるための手段として渡米熱が高まっていたという。

「排華運動による中国人労働移民の減少と、日本人の渡米増加は連動していたが、日本人青年

は、そのような米国事情は知る由もなく、排斥された中国系労働移民の穴埋めとしての社会的

需要を担いつつ渡米した。

そして、排華運動が高まるなか渡米した内村らを待ち受けていたのは、中国人をはじめとする

黄色人種への嫌悪や憎悪の念であった」(本書)

当時、米国では、馬と中国人はともに「ジョン」と呼ばれることが多かった。

内村らもニューヨークで親切な警官から「ジョン」と呼ばれることがあった。

あるみなりの立派な紳士には、髪をとかすために櫛を貸してほしいと内村はたずねられたこと

があるが、内村は櫛を貸すと、その紳士は御礼をいう代わりに「ところでジョン、おまえは何

処で洗濯屋をしているのかね」といっている。当時、多くの中国系が洗濯屋を営んでいた。

ある別の紳士からは、いつ弁髪を切ったのかと尋ねられ、内村は「我々にはこれまで弁髪はな

かったのだ」と答えると、その紳士は「おや」、「シナ人には誰にも弁髪があるものと思っ

た」と驚きをみせた。これには内村も当惑したという。

英国でも弁髪の中国人を「豚の尻尾」と呼び、「豚」は中国人の表象であり続けた。

オーストラリアやニュージランドでは「モンゴルのならず者」、「イナゴ」とも呼ばれてい

た。さらに米国では中国人を「忌まわしい害虫」とも呼び、「チャイナマンズ・チャンス」と

は、「まったく見込みのない」を意味する表現とさえなっていた。

弁髪に対する蔑視は日本でも同様で、日本人の間では、弁髪を「豚の尻尾」と呼んでいた。

「日露戦争後の「日本国の時刻」(一九〇五年)で国際主義を謳った新渡戸稲造すら、中国人を

「四億の豚尾頭」と、臆することなく言及していた。

日本人エリート層の中国人蔑視は、内村同様、彼らの西洋体験を通じて、西洋人の否定的な中

国人観を引き継いだものとも考えられる。

しかし日本人は、どれだけ西洋人と同様に中国人を侮蔑しても、どれだけ外見的に西洋化して

も、同じ「モンゴール人種」という運命からは逃れることができなかった」(本書)

その「モンゴロイド」とは、一七八一年(安永一〇)にブルーメンバッハが発表した人種の五分

類に基づいている。ブルーメンバッハはリンネの生徒でもあった。以前に紹介した。

ブルーメンバッハが人種五分類を発表した時点では、「モンゴロイド」はあくまで自然学人類

学区分の名称に過ぎなかったが、一九世紀中葉以降、英国や米国では、「モンゴリアン」に

は、「先天的精神障害」や「ダウン症」を指す意味合いが込められるようになった。

本書では言及されていないが、ヨシア・C・ノットとジョージ・R・グリッドンが『人類の諸類型

Type of Mankind』(一八五四年)を著し、一九世紀後半のアメリカで人種に関する主要な教科

書にもなり広く流布している。

そして、その起源は、同時期に多く渡米した中国人を「人間性を失格した存在」とみなしてい

た人種偏見と無関係ではなかった。

アングロサクソンのあいだでは上まぶたが重く腫れているように見える一重まぶたは、「堕

落」した者の象徴とみなされていた。

米国で排華運動がピークにあった一八八〇年代、それが最も顕著に現れていた。

そして、それらは当時の欧米人の日本見聞記にも反映され、もともと中国人に向けられて形成

された「モンゴリアン」に対する人種偏見が、日本人にも向けられるようになるのも一八八〇

年代であった。

「いわば、内村の米国経験とは、近代日本の自己矛盾に、身体を通じて遭遇した初期的段階に

あった。内村鑑三とは、当人が好むとも好まざるとも、その後の日本が避けることができなか

った「文明」と「人種」の拮抗を具現化した、先駆的存在であった」(本書)

第2章では「〈一等国〉の栄光とその不安―日露戦争後」として、前半に夏目漱石の英国留学

を通して人種体験が語られているが、漱石にとって渡英前と後では明らかに異なる認識をもっ

たひとつが人種的認識であることを考えれば、神経衰弱と人種的疎外感は、まったく相互関係

がなかったとは言い切れないだろう、と指摘する。

それは、漱石に限らず、当時留学した日本人エリート層の多くが感じた共有意識のようなもの

だった。

日露戦争後の日本には、非西洋の「一等国」として、西洋との人種的差異をどのように解釈

し、克服していくか、そして迫りくる人種的問題をどのように捉えていくかが問題となってい

た。

日露戦争勝利直後の一九〇五年五月には、サンフランシスコで日本人排斥連盟が結成され、何

万もの市民が参加している。

各地に支部が設けられ、日本人の店をボイコットする指導がなされ、排日運動は勢力を増して

いった。

『サンフランシスコ・クロニクル』では、日本人を「茶色い連中」と称した排日記事が掲載さ

れ、煽動的な排日運動が繰り広げられていた。政治家の間でも排日法案が頻繁に議論されてい

た。

一九〇六年一〇月には、本格的な排日運動の始まりとされる、サンフランシスコ日本人学童隔

離事件が起きている。

前年から地元紙は、米国人学童と机を並べる日本人学童を排斥する試みとして、日本人学童に

は伝染病感染者がおり危険であるなど、差別や偏見を助長させる煽動的記事を掲載していた。

日露戦争後の日本が直面したのは、人種、文明、地政学的位置付けの座標軸において、どこに

自己を置くかにあった。

人種的差異も人種的感情も変えようがないものである限り、非西洋の「一等国」として日本

は、東洋と西洋の狭間で揺らぐ不安定な自己の位置付けを見出すほかなかった。

東西文明融和の地としての日本というヴィジョンは、そこから台頭したものであった。

主な提唱者であったのが大隈重信。

「東西文明融和の地のヴィジョンは、東洋と西洋の狭間で揺れ動く日本の不安定な位置付けを

意味するだけでなく、「文明」と「人種」の狭間で揺れ動く日本の不安定さもまた反映してい

た」(本書)

しかし、そのヴィジョンは、一九一九年のパリ講和会議での人種平等案挿入の失敗と、一九二

四年の排日移民法による米国からの人種的排斥によって消滅する。

第3章ではそのあたりのことを書いているが、パリ講和会議中、フランスの首相クレマンソー

は、日本全権を「オチビちゃんはなんていっている?」と皆に聞こえるように囁き、世の中には

「ブロンドの女性がいる」のに「我々はここで醜い日本人と顔を突き合わせている」と語って

いる。

米代表ハウス大佐の常套的な手口は「ジャップには絶対喋らせない」ことであった。

そんな空気の中で、実質的な全権であった牧野伸顕は、パリ講和会議開始後の翌月である二月

一三日、国際連盟規約に人種差別撤廃条項を挿入する提案の演説を行う。

日本全権には、ニューヨーク在留邦人からも、平等の権利は人種・宗教を問わず保障されるべき

ものであるとの条項挿入を要請され、排日に直面していた在米邦人にとっては、国際連盟規約

への人種差別撤廃案には大きな期待が寄せられていた。

また、日本国内でも人種平等案への注目は高く、連日、日本全権団についての報道がなされ、

一行に関する記事が新聞に掲載された。頭山満などは、国民運動を計画していた。

パリ講和会議中、日本全権は、人種平等案挿入に向けて修正を重ねたものの、結果的には国際

連盟規約への人種平等案挿入には失敗する。

当時の駐米特命全権大使・石井菊次郎は、人種差別撤廃案挿入が難航していることに強く遺憾の

念を持ち、ニューヨークのジャパン・ソサエティで、もし人種差別撤廃案挿入が失敗するなら

ば、日本は国際連盟に加入する意向はないと演説している。

しかし、日本全権は、あくまで人種平等案というのは理念の追及で「第二の問題」であり、第

一の実利的な問題であった山東半島を獲得している。

そして、この頃には、陸軍中将を経て、晩年、関東国粋会議長だった佐藤鋼次郎が、人種的対

立の潜在的危険性を説いている。

その佐藤は一九二三年に亡くなるが、翌年の一九二四年には米国で排日移民法が制定される。

排日移民法とは、一九二四年に各国移民の上限を一八九〇年の国勢調査時の各国出身者数の

二%以上に設定した移民法(Immigration Act of 1924/Johnson-Reed Act)における排日条項

の通称であり、それは、日系移民が「帰化不能外国人」とされたがゆえの全面禁止措置であっ

た。

排日移民法にいたるまでには、先程のサンフランシスコ日本人学童隔離事件から端を発し、

一九一三年には第一次排日土地法、二〇年には第二次排日土地法がある。

日露戦争後から米国では排日傾向が強まり、日本がパリ講和会議で人種平等案を提案していた

頃にも米国では着々と排日政策が州レベルで立法化しつつあった。

一九二四年の排日移民法とは二〇世紀初頭から台頭しつつあった排日の集大成であった、と著

者は指摘する。

「排日移民法が施行された際、エリート層のなかには、パリ講和会議における人種平等案を思

い返し、屈辱に耐えぬ感を抱いていた者が少なくなく、人種をめぐるこの二つの事例は、近代

日本のひとつの挫折を象徴するものとして考えられていた」(本書)

1924年8月、在日アメリカ大使館前で排日移民法に抗議するデモ

日本の世論も、米国商品や映画に対するボイコット、米国宣教師に対するいやがらせが頻発

し、米国大使館近くでは抗議の自殺がなされ、一カ月のあいだに数人が憤死を行なったとい

う。これらのことは米国で誇大に報道されている。

「排日移民法は、もはや日米問題を超え、米国対「亜細亜人種」、そして「白人」対「有色人

種」の問題として捉えられていった。その論調は、反西洋、特に英米といったアングロ・サクソ

ンの覇権に対する抵抗や対抗意識と共鳴するかのように展開していった」(本書)

そして、その二つの事例―パリ講和会議における人種平等案、米国排日移民法―を通じて、

人種をめぐる心情的なわだかまりを持ちながらも、国力とそれによる政治力学こそが現実を決

定していく「要するに力」(佐藤鋼次郎)の時代ととらえ、それを反映した現実主義的な対応が

みられていく、と指摘する。それが第4章で論じられている。

さらに、その現実主義に精神主義が台頭し始め、それは表裏一体の性質を担っていたという。

マキャベリズムの象徴であるはずの日独伊三国同盟でも、人種的側面は同盟国双方でぬぐいき

れぬ矛盾として浮かび上がざるを得なかった。

日本の立場からすれば、日独伊三国同盟という現実主義的な同盟さえ、人種的自己認識をめぐ

る大きな精神的意義が託されていたからだと指摘する。

日本はあくまで現実主義的利害の一致によって日独伊三国同盟を締結したのだが、そこには、

かつて日英同盟に託された白人との同盟による精神的充足感と同様のものが日本側には心情的

に強く期待されていた。

一方のナチス・ドイツは、日本を人種的に侮辱しながらも、政治的生存のためならば、日本とい

う「悪魔と手を組む」ことすら辞さなかった。

日本もその政治姿勢では同様であったが、人種意識では、ゲルマン民族を最優秀とするドイツ

と同盟を組んだことによる精神的昂揚は否めなかった。

あくまで現実的利害関係に基づく日独伊三国同盟のなかにさえ、人種的要素は多分に含まれ、

心情的には、日本を「二流」の「蒙古民族」と侮辱するドイツと同盟を組むことで人種的優越

感を抱こうとした明らかな矛盾も、日本は抱かざるを得ない現実があったと指摘する。

一九三三年一〇月のベルリンでは、日本の少女が、ドイツ少年から「ヤップ」と侮辱の言葉を

浴びせられ、それに対して少女が抗弁したために棒で顔を殴られたという事件も起こってい

る。

この事件の前には、ドイツ政府が一人の官吏を解雇しているが、その理由は、その母親が日本

人であったからであった。

日本蔑視は通商貿易にも見られ、予告なしに輸入制限が行われている。

第5章では「敗戦と愛憎の念」として、敗戦時のことを語られているが、

マッカーサーに対する熱狂的な支持も、「日本人は一二歳」発言によって興ざめした深い落胆

も、たちまち社会的空気を支配していった「反米」も、ひとえに、米国に対する過剰な心理的

依存のあらわれであると指摘する。

占領期、進駐軍の兵士と日本女性のあいだにできた「混血児」は約二〇万人に及んだ。

占領期の産物である「混血児」は一時的現象であったものの、そこで露呈されたのは、白人に

卑屈なまでに迎合しながらも、またそうであるがゆえに「混血児」を露骨に蔑視し差別するこ

とでしか自尊心を保てなかった日本人の姿であり、「混血児」及びその母親の存在は、日本人

の差別意識か、単なる蔑視ではなく、卑屈なまでの白人迎合とそれゆえの自己卑下が入り混じ

った人種意識によって成立していることを示していた、と鋭く指摘する。

さらには、近代日本が苛まれ続けてきたかのようにみえた人種偏見とは、決して西洋列強だけ

がもっていた一方的なものではなく、日本人自身にも不可分にあり続けた根深く根強い意識感

情であったことをも、敗戦と占領は露呈したのであったとも指摘している。

第6章では、遠藤周作を通して戦後の人種体験や意識を語っているが、遠藤は戦後初の留学生

として、占領下の日本からカトリック奨学生として渡仏している。

多くの留学経験者がフランスで受けたであろう人種差別やみじめな思いをひた隠しにしたのに

対し、遠藤はそれを自らの経験として吐露してきた。

なぜなら、遠藤は、人種的劣等感や西洋への劣等感といったものに対し、一定の距離を置くこ

とができたからであると指摘する。

「「戦争中、同じ黄色人」に対し「「チャンコロ」「コレアン」と侮辱した」日本人は、同じ

侮辱を西洋人から受けているに過ぎず、日本人が「同じ黄色人」を侮辱することも、戦後なく

なったわけでは決してなかった。

「同じ黄色人」でありながら、「黄色人」であることから他のアジア人を侮辱しながらも、ま

たそうであるがゆえに、白人から「黄色人」としての差別を受けることを恥じ、隠そうとした

日本人は少なくなかった。

しかし、黄色人種であることで多かれ少なかれ人種差別にあったにもかかわらず、それをひた

隠しにする在外邦人とは、さらにみじめであった」(本書)

西洋と日本を分かつ人種と宗教という二つの永遠の差異をめぐり、自らが身をもって追求して

きた遠藤周作は、まぎれもなく、明治以降の日本が抱え続けなければならなかった自己矛盾を

運命づけられた、近代日本最後の体現者であった、とも指摘する。

本書で扱ってきた日露戦争前後から第二次世界大戦後にいたるまでの約半世紀、近代日本エリ

ート層に一貫してみられた人種意識にあったのが、自己醜悪視であったと著者は結論してい

る。

その自己醜悪視していったのは、最も重要な他者である西洋と日本を分かつ人種的差異に、

不安や劣等感を覚えたからであり、そういった差異からくる不安を自己醜悪視することで抹消

しようとした心理的過程があったからだったと。

「日本人エリート層にとって、人種的差異を問うこととは、それすなわち近代を問うことであ

り、人種的差異にまつわる「憂鬱」は、近代をめぐって日本が直面した、まぎれもない「憂

鬱」を映し出していたのであった」(本書)

エリート層の人種体験から近代日本を眺めている本書だが、アメリカの国内状況に関してもか

なり参考になった。

それは昭和天皇が日米戦争の遠因について、

「この原因を尋ねれば、遠く第一次世界大戦後の平和条約に伏在している。

日本の主張した人種平等案は列国の容認する処とならず、黄白の差別感は依然残存し、加州(カ

リフォルニア)移民拒否の如きは日本国民を憤慨させるに充分なものである。

かかる国民的憤慨を背景にして一度、軍が立ち上がった時には、之を抑えることは容易な業で

はない」

と語っていたことは、すべての要因ではないにしろ一因であったことは確かだったと改めて感

じたし、人種差別が原爆投下に繋がっているのは間違いないだろうと感じている。

日本はアジアに属する「黄色人種」でありながら同じアジア人を蔑視する、この明らかな人種

的矛盾は、社会的空気としては、明治以来、長きにわたり根強く浸透していたといっても過言

ではないだろう。

さらに、日本人の白人迎合と他の「有色人種」蔑視は、近代日本の人種意識の原型となってい

たが、敗戦という日本の決定的な否定によって、それは打ち砕かれるどころか、より露骨なも

のとなり、強固なものとなっていったのだった。

『「肌色」の憂鬱-近代日本の人種体験』眞嶋 亜有