我々は資本主義国間の利害対立を利用しなくてはならない。一方を他方にけしかけるのであ

る。

・・・共産主義者は無関心を装いつつ、ひたすら、そうした国において共産主義プロパガンダ工作

を進めればよい。ただそれだけで終わってはならない。

共産主義者の合理的な戦術とは、互いの敵意を煽って利用することである。

ウラジーミル・レーニン(一九二〇年十一月)

我が党がなすべきことは、我が国を囲い込む資本主義国や政党間の矛盾や対立を利用すること

である。帝国主義の崩壊がその狙いである。

ヨシフ・スターリン(一九二一年『プラウダ』)

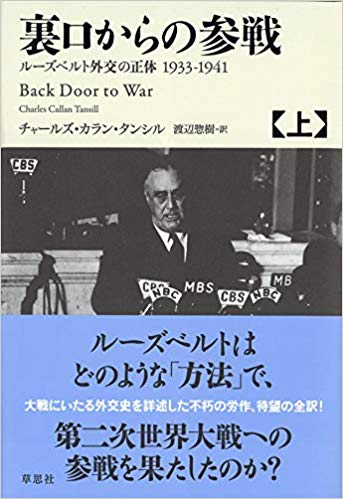

本書は、一九五二年に米国で刊行されて以来、戦勝国史観へのアンチテーゼとして高い評価を

得てきたという。

主として国務省に残された一次資料に依拠した歴史学の正統的手法に則った本格的な研究書で

あり(「訳者あとがき」渡辺惣樹)、第二次世界大戦を主導したフランクリン・ルーズベルトの外

交をかなり批判的に書いている。

訳者の渡辺惣樹氏によれば、「真の意味での歴史修正主義」に立つ最も重要な三つのうちの一

つだとしている。

他の二つは、ハミルトン・フィッシュ『ルーズベルトの開戦責任』とハーバート・フーバー『裏

切られた自由』。

ちなみに、渡辺氏の「歴史修正主義」の定義によれば、巷に信じられているような「先の大戦

時の枢軸国であった日本やドイツが正義の国であった」と主張する史観ではなく、日本やドイ

ツが、仮に連合国が主張するように全体主義あるいは軍国主義の「悪い国」であったとして

も、英国(チャーチル)とアメリカ(ルーズベルト)はより賢明な外交ができたのではないか、と

考察する史観。

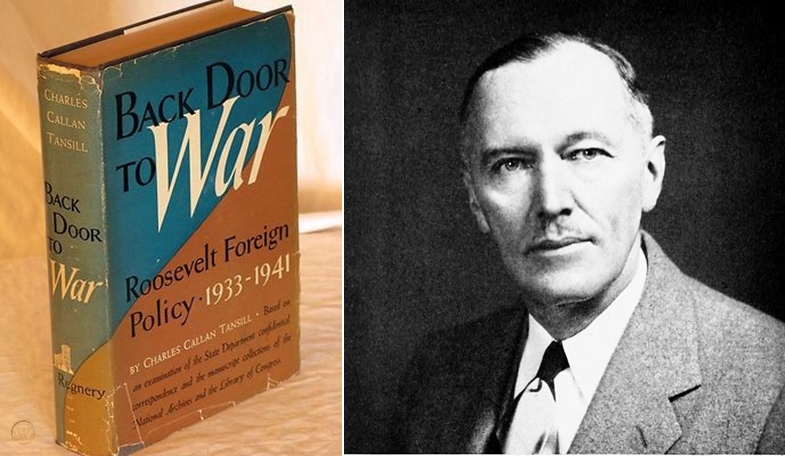

著者のチャールズ・タンシルは歴史学(米外交史)が専門で、アメリカン大学、フォーダム大学、

ジョージタウン大学などで教鞭を執っている。

本書が出版されたのは一九五二年であったが、この年は朝鮮戦争の真っ只中にあり、当時のア

メリカには本書を冷静に受け入れることができなかったという。

朝鮮戦争はルーズベルト外交の愚かな帰結であることは明白であり、本書の主張が世に受け入

れられては、拡大を続ける共産主義との戦いが不利になることは誰にでもわかる道理だった

と。

なので、為政者にとっては、どうしても本書が世論に受け入れられることを妨がなくてはなら

なかったという。

タンシルは優生主義者であり、黒人差別主義者でもあったみたいだが、ルーズベルト外交を礼

賛する一群の歴史家やジャーナリストらは、そこを突いてタンシルに「人種差別主義者」とす

るレッテルを張った。

さらには、ホロコーストについてはコメントをしていないにもかかわらず、ホロコースト否定

派のレッテルも張られた。

それでもタンシルは沈黙せずに、ルーズベルトを礼賛する公式史観を批判し続けたという。

タンシルは一九六四年に一一月一二日に亡くなっている。

『Back Door to War The Roosevelt Foreign Policy, 1933-1941』(1952年)とチャールズ・カラン・タンシル(1890-1964)

本書のタイトルである「裏口からの参戦」というのは、

「ルーズベルトの狙いは、枢軸国の一員となった日本に米国領土を攻撃させることで、

ヨーロッパ戦争への介入を拒否する八四パーセントの世論を参戦やむなしに導くことにあっ

た。つまりアジアというヨーロッパの裏口から対独戦争に参戦することにあった」

という意味。本書では、その真珠湾攻撃に至るまでのルーズベルト政権の外交政策(ヨーロッパ

や極東での)を、主に国務省に残された一次資料に依拠し綴られている。

勿論、ヨーロッパと極東は連動していると思うが、やはり日本人なので、アメリカの東アジア

政策が目に留まった。

本書は上下二巻の1000ページを超える大著であり、すべてを取り上げることは難しいが、個人

的に気になった箇所を拾ってみたい。断片的にはなるが。

それ以前からもそうだったが、ルーズベルト政権になっても、日本に対しては一貫して強硬な

姿勢だった。

ドイツとの関係もスムーズに運ぶことはなく、つねに何かの問題を抱えて緊張関係にあったが

(特にアメリカ共産党が煽っていた)、時折歩み寄りの姿勢をみせたりして、ヒトラーと何らか

の合意を得たいという思いは持っていた。ヒトラーに親書も送っている。

イタリアとの関係も同様で、イタリアのエチオピア侵攻をルーズベルトは苦々しく感じ、

対伊輸出規制も行なっているが(民間企業は守ることなく、大きな利益を生んでいた)、

ムッソリーニにも親書を送り、平和的解決に向けての努力を強く求めている。

しかし、日本に対してはそのような姿勢はなく、ジュネーブで国際連盟を脱退した松岡全権

は、その帰途、満洲問題を説明するためにルーズベルトとの会見を望みアメリカを訪問した

が、ルーズベルトと会うことすらできなかった。

「ルーズベルト政権はナチス・ドイツ外交については一定の方針を維持したが、極東外交につい

てはふらついていた。

スティムソン・ドクトリン(不承認政策)の悪影響を引きずっていたからである。

日本に圧力をかけるという外交姿勢はスティムソン以前からあった。

タフト大統領時代のダラー外交では、日本の満州の立場(特殊権益)に対してくちばしをはさん

だ。

ウッドロー・ウィルソン大統領も三度にわたって日本の立場を脅かしたことがあった」(本書)

日露戦争を仲介したセオドア・ルーズベルトは、後任のタフト大統領の手紙(一九一〇年一二月)

の中で、日本にアメリカが北部支那の権益確保の障害になっていると思わせるような外交をす

べきではない、とはっきりと述べていた。

セオドア・ルーズベルトの満州についての考えは次のようなものだった。

「仮に日本がわれわれの考える方向と違う道に進む行動を起こしたとしても、止めることはで

きない。

それをするとなれば日本との戦争を覚悟しなくてはならない。わが国にとって満州は実質的に

重要な場所ではない。

この地域をめぐって日本と衝突するようなリスクを冒すことをわが国民は納得しないだろう」

セオドア・ルーズベルトの一九一〇年における満州に関する視点は現実的なものであったと著者

も指摘する。

しかし、タフトは満州での日本の権益保持に批判的だった。有名な「ドル(ダラー)外交」を展

開した。

ノックス新国務長官が中心となって、清国で列強が特殊権益を拡大することを防ぎ、門戸開放

原則を厳密に適用して、アメリカの清国での市場参入を狙った。

タンシルは「セオドア・ルーズベルトの考えに沿った外交をタフト政権がとっていたら、アメリ

カの国益に適っていたにちがいない」と書いている。

ちなみに、国務省では極東部が一九〇八年に新設されている。極東部には、日本の専門家だけ

でなく、清国の専門家もいた。

これまでのように大統領個人の好みに大きく左右されるのではなく、極東部を中心とする国務

省が組織的に政策立案をするように変わった。

先に引用したようにタンシルは「ウッドロー・ウィルソン大統領も三度にわたって日本の立場を

脅かしたことがあった」と書いているが、その三つとは、「対華二十一カ条要求」「一九一八

年のシベリアにおける連合国の干渉(シベリア出兵)」「経済のプレッシャー」。

特に「対華二十一カ条要求」が酷く、このとき北京駐在の米国公使ポール・ラインシュは国務省

本省に報告書を提出しているが、「日本が悪い」という一方的な内容だった。

日米戦争になる可能性まで示唆するものだったとタンシルは指摘している。

ブライアン国務長官が日本を激しく非難する書面を東京に送りつけると日米衝突の危機が高ま

った。

後のハーバート・フーバー政権下の国務長官だったヘンリー・スティムソンは、この文書を米国

務省のファイルからみつけ、強い刺激を受けたという。

これによって反日感情が生まれ、日本との関係を平和的に解決する可能性がなくなったといえ

る、とタンシルは指摘する。

「一九一三年以来、米国務省は日本に対してつねに攻撃的だった。ウィルソン政権はいくつか

の局面でそういう態度をとった。

一九二一年には共和党政権が成立し、ワシントン会議(海軍軍縮会議)を主宰した。

その主たる狙いは日本海軍の拡張を牽制することにあった。当時のワシントンには明らかに、

日本を嫌う空気があった。

それだけに両国の誤解の溝が広がるには避けられなかった」(本書)

クーリッジ政権時代から、中国で布教していたアメリカ人プロテスタント宣教師らは、親中国

の主張を強めていたという。

中国から多くの記念品(お土産)とワシントン(の有力者)に送り続け、宗教関係メディアも親中

キャンペーンを張っている。

しかし、その中国では国民党軍が各地に展開し、極東の政治地図に地殻変動を起こしていた。

「アメリカの政治家は中国の混乱を横目にみながら、日本の落ち着いた政情を観察していた。

その静穏な日本は本来なら安心を生むはずであった。ところがアメリカの政治家は日本を疑い

の目でみたのである。

妙なことに秩序ある日本は、多くのアメリカ人を不快にした。日本には「帝のリズム」という

べき秩序があった。

アメリカはそうした日本よりも(中国の)混乱する民主主義を好んだ。これは奇妙なことであっ

た」(本書)

この頃には、モルガン商会のトーマス・ラモントが、自身がみてきた満州の状況を伝える書簡を

オールズ国務次官に提出している。

「私は満州から戻ったばかりだが、中国で安定している地域はここだけであった。

中国は混乱の一途であるが、ここは日本の力によって今後もいっそう安定するものと思われ

る。日本の満州開発は軍事目的が主であるが、純粋な経済発展の観点からも進めている。

日本による開発は、日本からやってくる少ない数の植民者のためというよりも、中国そのもの

の利益にかなっている。

いま中国のほとんどは混乱状態や戦乱状態にあるといってよい。その結果安定した満州南部に

は多くの中国人が押し寄せている。

彼らは他の地域では山賊行為に遭い、略奪行為に晒されていた。そこから逃げ出し、この地に

移っているのである」

この安全も蔣介石が満州を支配すればたちまち失われることは、南京、漢口、天津をみれば一

目瞭然であったと。

ちなみにタンシルは、国民党軍の裏にいたボルシェビキの影響―ヨッフェ、ボロディン、ブリ

ュヘル(加倫・ガーリン)―のことも書いている。

そして、一九三一年に満州事変が発生するが、タンシルはその背景を六つ挙げている。

(1)中国に浸透する共産主義を怖れた日本

「日本は、一九二九年の中ソ紛争を、警戒感をもって観察した。

ソビエトが中国と結んだ一九二四年協定に違背して、共産主義思想拡散の工作を続けていたの

は確実であった。

奉天のソビエト領事館を襲った中国官憲の押収資料からもそれが裏づけられていた。

ソビエトはそうした行為はないと否定したが、日本はその言葉を信じてはいなかった」(本書)

共産党の脅威は日々高まり、それにつれて日本の不安も高まった。

共産党の拡大を止めるためには満州にしっかりとした防衛線を築く必要があった。

現実には、中国の満州地域の主権は一九一二年以来実効性がなかった。

それだけに日本が何らかのアクションを起こさなければソビエトによって奪われてしまうこと

は明らかだった。

日本は満州に進出せざるをえなかった。それは不可避的な決断だった、とも指摘している。

(2)満州における難しい鉄道問題

「満州では違法行為はなかったので、ここにやってくる者にとって満州は楽園だった。

軍閥は割拠していたもののおおむね日本の指導に従っていた。

ところがこの軍閥が無難な行動(東清鉄道の支配権奪取)をとり、それがソビエトの侵攻を呼ん

だ。これが権益保護のために(軍事)行動を起こさざるをえなくなった理由だった」(本書)

(3)西原借款をめぐるあつれき

「中国政府へ日本の銀行団が実施した巨額借款を国民党政府は返済していなかった。

これも両国の紛争の原因になっていた」(本書)

(4)反日教育プログラム

「さらに日本を刺激したのは国民党政府が反日教育を実施したことだった。

結局、これが両国間に憎しみを生み戦争に発展したといえる。

特に満州においてこの教育が実施されたことは問題であった・・・

一九三〇年から四〇年にかけての反日教育は徹底したものだった。

日本の政治家は日中関係改善のために反日教育を止めるよう求めたが、中国政府は一顧だにし

なかった」(本書)

上海の初等教育課程では、作文や習字や図画で反日スローガンを書かせたり、日本人による虐

殺の様子を描かせていた。

反日プロパガンダ工作としては、教師と児童が五人組を作り、反日的スピーチを戸外で行い、

大衆には日本は一生憎むべき敵と教え込み、国家の屈辱を晴らし救国的行動をとることを誓わ

せる、といった指導がなされた。

(5)一九一五年五月二五日調印の条約解釈問題

「中国国民党政府は一九一五年五月二五日に調印された条約の有効性を認めようとしなかっ

た。これが一九三一年九月一八日に発生した紛争の根本原因であった。

一九一五年に調印された条約は二一カ条要求にもとづく交渉の結果調印されたもので、日本の

満州における権益をはっきりと認めていた。

中国政府は、これは袁世凱が日本に強要されて調印したのであり無効だと主張した。

日本は当然に有効であると主張した。中国の主張が認められれば、ドイツに対するベルサイユ

条約も無効となってしまうと反論した」(本書)

(6)中村大尉殺害事件

「一九三一年夏の満州には反日の空気が溢れていた。小さな火花一つで爆発する状態にあっ

た。その火花となったのが中村大尉殺害事件だった。

事件は六月二七日に起きた。大尉は自身を農業専門家と称した。

この後、東清鉄道でしばらく移動したところで関玉衛指揮下の兵士に拘束され、その後、中村

とその同伴者は彼の指揮下の兵士に射殺された。遺体は証拠隠滅のために焼かれた」(本書)

この事件が日本の世論を強く刺激し、満州をめぐるいざこざは武力によって解決するしかない

と考える者を増やした、と指摘する。

中国は日本の我慢の限界を意図的に試しているようであったとも。

さらには、中国政府は日本製品をボイコットしつづけ、満州事変が発生するとあらためてボイ

コット運動を開始している。

中国が日本製品ボイコット運動によって日本に経済的圧力をかけたことは事実であり、それが

両国間の溝をいっそう深めたことは確かである、とも指摘している。

満州は日本の安全保障上の重要な防衛の要であることは明らかであり、また満州を経済発展に

使いたかった、とタンシルは理解している。

日本はアメリカの政治家に、満州はちょうどアメリカにとってのカリブ海周辺諸国と同様の(地

政学的)価値があると訴え、理解を求めてもいる。

駐北京のフェルディナンド・メイヤー代理公使は、一九二七年一一月にケロッグ長官に次のよう

に伝えていた。

「倫理的観点からしても、日本の満州政策に反対することはできない。

わが国も安全保障上の観点からカリブ海諸国に対して同様な政策をとってきた」

この時期に日中両国の仲介役を果たそうとしたジャーナリストのジョージ・ソコルスキーは次の

ように日本のジレンマを書いている。

「一九三一年という年は日中両国の間で何らかの協調ができないかを探った最後の年であっ

た。私自身も仲介役に入った。中国から日本に向かい、幣原男爵(外相)らと協議した。

私が訴えることは日本の態度は協調的であったことだ。一方で中国側は敵対の態度だった」

「二つの力が日中両国を反目させ続けていた。ソビエトと国際連盟である。

ソビエト・ロシアは、一九二四年以来、中国国内における外国人への憎しみを煽る工作をしかけ

ていた。もちろん排斥すべき外国人にはロシア人は含まれない。彼らは、特にイギリスと日本

への敵愾心を高めることに熱心だった。

国際連盟の代理人は長年中国に暮らすルドヴィク・ライヒマン博士[物理学者・微生物学者、蔣介

石および宋子文と深い親交があった]だった。

彼はとにかく日本が嫌いだった。ライヒマンは、ポーランド人で国際連盟の職員だった。当時

の日本は国際連盟のメンバー国だった」

柳条湖付近での満鉄の爆破地点を調査しているリットン調査団

日本はリットン調査団に書面を提出するが、そこには、共産主義の危険性と彼らの動きを抑え

られない中国政府の統制力の欠如を訴えていた。

このままでは満州における利権は、中国のナショナリズムと共産主義の波の中で粉々になって

しまうと日本は怖れた。

しかし、国際連盟は日本の主張に耳を傾けなかった。西洋列強も中国のナショナリズムの高ま

りに同情的であった。

日本の北部支那における権益が、共産主義とナショナリズムの波に飲み込まれるのは時間の問

題だった。

そんな中、フーバー政権下での国務長官だったスティムソンは、日米間に戦争が起きるのでは

ないかと思わせるくらい激しい対日批判をした。

タンシルに拠れば、このころの対日戦争やむなしのスティムソンの訴えは一人でさえずる歌だ

ったが、一〇年後には、その独唱が合唱となってアメリカ中に響くことになったと指摘する。

さらに、スティムソンはさらなる強硬的態度を日本に示し、アメリカ国務省と日本外務省の交

信を公開し、世界世論を反日に傾けると脅している。

見兼ねたフーバー大統領は、スティムソンの日本攻撃の語調を和らげるように命じている。

スティムソンは、閣議の中で、戦争一歩手前の手段で日本に圧力をかけるとも主張したが、フ

ーバーはそのような態度では戦争を引き起こす、そんなことはしたくない、とスティムソンを

牽制している。

一九〇五年から〇九年までセオドア・ルーズベルト政権で国務長官を務め、ルート・高平協定[日

本の満州地域での特殊権益を認めていた]を結んだエリフ・ルートは、そんなスティムソンの対

日強硬外交に危機感をもち、長文の手紙を書いて注意を与えた。スティムソンはルートを尊敬

していた。

エリフ・ルート(1845年2月15日-1937年2月7日)

ルートは、国際連盟のやり方にアメリカが足枷をはめられるような外交をしてはならないよう

警告した。国際連盟には日本に政策を強制する権限はなかった。

日本が長い期間かけて構築してきた中国における特殊権益にも言及し、中国とソビエトの外交

攻勢にも注意を向けるようにも促した。

しかし、スティムソンは「満州紛争への介入は、国際条約によって規定された和平の枠組みを

維持するためには必要であると信じています」と返書した。

ルートはリアリストであったが、スティムソンは平和主義者であったが和平実現のためには戦

いも厭わないというタイプだった。

恒久的平和のための止むことなき戦争は必要だと信じている男であり、自身の考えが正しいと

教条的に思い込む性格だった。

中央で腰掛けているのが第31代大統領ハーバート・フーバーで、左端がヘンリー・スティムソン

ヘンリー・スティムソン(1867年9月21日-1950年10月20日)

「スティムソンはまるで、身をかがめて世界の和平維持という重荷を担ぎ、危うくバランスを

失いかけている(ギリシャ神話に出てくる怪力の)アトラスであった。

日本による新たな軍事侵攻があれば、アメリカの反日感情は刺激され何らかの軍事行動を余儀

なくされる惧れもある、と考えた。

スティムソンは行動派で、中立という立場をとろうとは考えなかった」(本書)

スティムソンはアメリカの対日強硬外交の概略を日中両国に突きつける。

それが「不承認政策(スティムソン・ドクトリン)」と称されるもの。

その本質は、米国政府はアメリカおよび米国民の中国における条約上の権利を侵害するいかな

る(日中間の)協定も承認しないというものだった。

それだけではなく、中国の主権、独立、領土、管理運営権限(内治)、アメリカの対中政策(いわ

ゆるオープンドア政策)に関連するものはすべて含んでいた。

さらには、パリ不戦条約の規定と義務に反する極東に関わる変更は許さないとした。

スティムソンは、この激しい対日外交姿勢の方針を表明し、イギリスの反応を待った。

スティムソンはイギリス外務省もこの方針に追随するとの自信があった。

しかし、イギリスは日本政府の極東外交(の誠意)を疑ってはいなく、スティムソンの不承認政

策はイギリスの理解を得ることはできなかった。

それでも、ゆっくりとではあるがイギリスもアメリカ国務省の姿勢に近づいていった。イギリ

スが上海に持つ利権は大きかった。

日本軍が、ここに駐留していた中国国民党軍第一九路軍への攻勢をかけてもいた。これによっ

て極東情勢は新たな局面を迎えたと指摘する。

一九三二年二月一六日、国際連盟理事会は日本に、上海(の中国軍に対する)全面攻撃を思いと

どまるよう要請する。

日本は極東の混乱の責任者の一人であり、また国際連盟規約と九カ国条約を守る義務を負って

いることを繰り返し主張する。

三月一一日、国際連盟総会は大胆な決議案を採択する。国際連盟規約あるいはパリ不戦条約の

規約に反する手段によって惹起した状況、条約あるいは合意は認めないことがメンバー国の義

務であることを確認する決議であった。

「要するにスティムソンは、自信の主導した不承認政策を国際連盟に公式に認めさせたのであ

る。

これは後にアメリカが第二次世界大戦に参加することを不可避にした運命的な出来事だったと

いえる。

この決議は恐怖と憤慨の感情に溢れた出口のない道、そして最後は戦争になる道への第一歩だ

ったのである」(本書)

スティムソンは、アメリカメディアにも不承認政策を明らかにする。スティムソンはこの方針

をメディアの大半が支持するはずだと自信を持っていた。

タンシルに拠れば、アメリカの伝統的孤立主義はゆっくりとだが確実に、熱狂的な「世界は一

つ主義(One-Worlder)」の考えに侵食された。

第一次世界大戦で弱体化したヨーロッパ諸国に代わって世界の安定にアメリカが大きな役割を

果たすべきだという考えが浸透をみせていたと指摘する。

そして、このような新しい態度をリードしたのはニューヨークのメディアであり、先頭に立っ

たのはニューヨーク・タイムズだった。

スティムソンは、この二つの考えの対立のさまを注意深く観察し、伝統的な思想(非介入主義、

孤立主義)は消えたと確信したという。

自身が主張する不承認政策こそがすべての国際主義者の共感を呼び、新しい考え方を創造す

る、そうなればアメリカの巨大な生産力がかならず必要になると考えた。

メディアの中には自重を促すものもあったが、スティムソンはそのような声に一切耳を傾けな

かった。スティムソンは日本に対する挑発を続けた。

スティムソンはフーバー大統領に対して、一九三一年から三二年にかけての冬の時期に太平洋

艦隊をカリフォルニアからハワイ方面に展開させ、日本への圧力をかけることを説いた。

力を誇示するアメリカのやり方に腰が引けた国際連盟は、その総会で注意深く不承認政策をと

ることを決めたという。

しかし、この機を逸した決議は日本の満州政策を変えることができなかった。日本は上海から

の撤兵に合意するが、満州からは兵を引こうとはしなかった。

スティムソン・ドクトリン(不承認政策)は、日本の北部支那の行動を牽制することに失敗しただ

けでなく、両国の友好関係の維持をきわめて難しいものにした、とタンシルは指摘する。

日本の政治家は満州における紛争は、これから不可避的に起きる資本主義と共産主義の衝突の

前哨戦であると理解していた。

彼らはなぜアメリカがこの戦いを支援しないのか、どうしても理解できなかった、とも指摘す

る。

豊田(貞次郎)提督がフォーブス駐日大使に宛てた書面でも次のように分析していた。

「われわれだけでなくこれからの世代も含めて、中国・ロシア型の共産主義をとるか、アングロ

サクソン型の資本主義をとるのかの選択を迫られる。

もし中国が共産主義の支配下に入り、日本がこれまでどおりの主張に沿った対処をすれば、日

本自身がかつての壱岐や対馬の立場に立つことを意味する。

つまり共産主義の攻撃を受けて立つ防衛の最前線に立つということである。日本はその道をと

る」

日本にしてみれば、この戦いは決して妥協できる性質のものではなかった。

しかし、先述のようにスティムソンは極東紛争の本質に目をつむった。

日本が満州政策で受け身の姿勢をみせても酷評を止めず、日本がどんな態度をとってもスティ

ムソンには、日本が満州での勢力拡大を狙っていると思えた。その一方、イタリアに対しては

友好的だった。

日本の北部支那の動きを牽制するために、スティムソンはジョセフ・グルーを駐日大使に起用し

た。

グルーが日本に着任したのは、一九三二年六月のことであり、日本のメディアは快く彼を迎

え、天皇は感じのよい人柄だったと、グルーは耳が不自由であったが、そう感じていた。

しかし、満州問題は駐日大使館の抱える問題としてグルーの肩にのしかかってきた。

グルーは、自身が関係改善に努力し、一部で日米間の相互理解が深まったとしても、この問題

はいっそう悪化し、長引くことになろうと危惧していた。

ジョセフ・グルー(1880年5月27日-1965年5月25日)

日本政府は、アメリカやヨーロッパ諸国の反対があっても満州国を承認させると決めていた。

北部支那の安全保障は日本の政治家にとって国家的重要案件だった。

両国間の関係改善の障害はスティムソン・ドクトリンそのものだった、とタンシルは指摘する。

スティムソンはニューヨークの外交問題評議会(CFR)の席上で激しい日本批判を繰り広げても

いるが、大統領に就任したばかりのフランクリン・ルーズベルトに向かって、自身が進めてきた

スティムソン・ドクトリンを、外交政策の核の一つとして継続するよう懇請してもいる。

ルーズベルトは次のように答えている。

「僕はずっと中国に同情してきた。スティムソンの対日方針を継続するに決まっているだろ

う」。

ルーズベルトの母方のデラノ家の富は中国沿岸部での怪しいアヘンの密売によるものだったこ

とは有名な話。

ルーズベルト政権

東京のグルー大使は、スティムソンの何が何でも満州での(軍の)展開を阻止するという態度に

懐疑的になっていた。しかし、スティムソン長官への報告のトーンは違っていた。

「日本は本質的に邪悪な国であり、道徳観に欠けている。日本が国際条約の条文やその精神を

遵守するなどと思ってはならない。日本の条約無視の性質は何世紀にもわたる歴史の中で醸成

されたものだ。

彼らにはローマ法で規定されるような抽象概念としての法による支配ということが理解できな

い。彼らはローマ法を理解できないがゆえに、西洋人のように約束事(契約や条約)に敬意を払

わないのである」

などと報告していた。

その一方で、東京大使館の顧問であったネヴィルは、不誠実な中国の行動を報告している。

ネヴィルは、中国政府はワシントンで決まった協約(一九二一~ニニ年)を守っていないことを

知っていた。また共産党勢力が中国では日に日に勢いを増していることにも気づいていた。

先に触れたように、ジュネーブで国際連盟を脱退した松岡全権は、その帰途、満洲問題を説明

するためにルーズベルトとの会見を望みアメリカを訪問したが、ルーズベルトと会うことすら

できなかった。

「日本のメディアも、アメリカの新政権が満州問題について日本の主張を少しは理解する態度

に変じることを期待した。かつての良好な日米関係に戻ることを望んだ。松岡はそれができる

と楽観的であった。

彼は、巷でささやかれている日米戦争の噂を一笑に付した。もし日本が戦うことになればその

相手国はソビエト・ロシアである。

もし日ソ戦争になれば日本の側にアメリカがついてくれるだろう、と松岡は期待していたので

ある」(本書)

共産主義に対する日本の強い恐怖感が日ソの緊張の根幹だったが、ルーズベルト政権は日本の

恐怖を共有しなかった。むしろソビエト外務省が進める対米宥和外交に乗った。

ソビエトは外蒙古を完全に支配下に置き、新疆への侵出も著しかった。

「一九三三年一一月六日、米国政府はソビエトを承認した。

このことは中国における日本の動きに、米ソで共同で対処するという意思をみせることを意味

した。先に書いたように日本はアメリカとの関係改善を望んでいた。共産主義の赤化攻勢に共

同で対処したいからだった。

ルーズベルト政権は、ソビエトを承認することでその日本の願いに背を向けた。

極東方面においてその行動を矯正されるべき国がソビエトではなく日本になってしまったので

ある」(本書)

先程のネヴィルは長文の意見書を提出しているが、

「わが国(アメリカ)について言えば、この地域に何らかのコミットメントをすることを国民は

容認しないだろう。外蒙古におけるソビエトの行動、中国国内でのソビエト工作員の暗躍。

こうした状況を鑑みたときに、ソビエトの(日本を抑えての)軍事的勝利は、中国の政治的ある

いは統治機構の統一作業に役立つのか、と真撃に問うておく必要がある」

「ソビエトが日本に軍事的に勝利したほうが、中国の政治的あるいは統治機構の統一作業に役

立つという考えは間違っている」

と結論づけている。

ネヴィルの冷静な分析がありながら、グルー大使の見通しは甘く、日記に次のように記してい

る。

「大統領(FDR)はうまい手を打った。満州問題を口にしないままで艦隊の建造を決め、ソビエ

ト・ロシアを国家承認した。

そうすることで、日本の対米外交の態度を一新させ、より親米的なものに変化させることがで

きよう」

日本はそれ以前から対米宥和の方針をとり、アメリカ国務省の理解を求めていた。

広田外相はそうしたアメリカの姿勢にもかかわらず、対米宥和の態度をとり続けた。

こうした日本政府の姿勢を如実に示したのが、西海岸で領事の経験があり、ワシントンでも書

記官として勤務したこともあった、斎藤博の駐米大使への起用だった(一九三四年二月一四日赴

任) 。

斎藤がワシントンに赴任してから最初にしかけた作業が、ハル国務長官と交渉し新しい日米条

約を締結することであった。

しかし、ハルは最終的には、声明を出すことには同意したが、斎藤大使からの新条約締結の投

げかけをあっさりと拒絶する。

もし斎藤の投げかけに応えていたら、両国関係の改善もありえたのである、とタンシルは指摘

する。

「ハルの回答は丁寧な表現だったが、日本の華北への拡張に関わる案件についてはあえて触れ

ていない。

ハルはこの問題は日米関係を悪化させるような、皮膚の奥深くに隠れていたような小さな癌で

あることをわかっていた。

この病への対処には、戦争という外科手術のような荒っぽいやり方もあるし、あるいは放射線

治療のようなやり方、すなわちとにかく互いを理解する外交交渉というやり方もあった。

ハルは癌細胞を放置した。その結果、最後は戦争という方法でしか解決の道がなくなった。

外交史を学ぶ者からすれば彼の責任は大きい」(本書)

ハルにも長年の宿敵に対するような日本嫌いの感情があった。

コーデル・ハル(1871年10月2日-1955年7月23日)

ルーズベルト大統領とハル国務長官

1937年に宣戦布告なき日中の衝突[盧溝橋事件]が起きるが、タンシルは「共産主義者が煽った

ことは中国駐ソ大使の言葉で明らかだった」と指摘し、さらには、「共産主義者による煽動と

一九三七年七月からの日中間の戦いにおけるソビエトの中国への軍事支援に鑑みれば、中国が

日本との間でいかなる和平協定も結ぶ考えがないことがわかる」と言及している。

この頃のアメリカ国内では、中国に派遣されていた宣教師や団体がプロパガンダに熱心で、大

量のパンフレットを発行し、そうした文書は日本に批判的なものばかりだった。

「宣教師らのそうしたプロパガンダは米世論に反日の空気を醸成した。

それが対日経済制裁を後押しするファクターとなった。

反日プロパガンダを続けた組織の中でも特に有力だったのが「日本の侵略に加担しない委員

会」だった。ヘンリー・スティムソンが委員長であった」(本書)

「スティムソンこそが、かつてジュネーブの国際連盟の会議での日本を脱退にまで追いつめた

陰の張本人であり、またルーズベルト政権の国務長官として一九四〇年から四一年にかけて、

日本を戦争に追いやった人物であった。彼は日本に対する宣教師たちの批判を喜んで聞いた。

宣教師たちは、スティムソンが「戦争屋」であるこに気づいていなかった。

スティムソンが声高に訴えた対日経済制裁は戦争への序章だった」(本書)

本文では「ルーズベルト政権の国務長官」になっているが、「陸軍長官」の間違いだと思う。

一九四〇年六月以降、ルーズベルトは党派を問わない人事を進めている。スティムソンは共和

党であるが、陸軍長官を務めている。

そしてこの頃に、ヒトラーとスターリンの関係が壊れるが、ルーズベルトはそれを傍観してい

ればよかったのだが、ソビエトを支援することに決め、武器貸与法の支援をソビエトに適用す

る。

タンシルは「この決定がソビエトをフランケンシュタインのような怪物に変貌させた」

「まともな政治家であれば、ナチズムも共産主義も同じように危険であることぐらいわかる。

その二つが死闘を始め、墓場に向かう道を歩み始めたのである。それを傍観すべきであった」

と述べている。

ルーズベルトはヒトラーにアメリカを攻撃させたかった。

その罠にかからないヒトラーに業を煮やしたルーズベルトの目は極東に向く。

この頃のグルー駐日大使は意見書に次のように書いている。

「ヨーロッパの戦いの帰趨に関係なく、日本には厳しく当る必要がある。日本への不快感を表

明するだけではだめだ。日本の思考というものを完全に改造しなくてはならない。

そのために力を誇示し必要ならそれを行使する強い意志を示すことが大事である。

そうすることでようやく日本を更生させることができる。それがわが国の将来の安全保障にも

役立つ」

ルーズベルトが対日経済制裁を強化する中で、松岡外相は日本の中国での立場を犠牲にしてで

も和平を維持する方向に舵を切ると決断した。

松岡はメリノール宣教会の幹部ジェイムズ・E・ウォルシュ司教とJ・M・ドロート神父に接触し、

ワシントンへ特別使節を遣り、日本政府は和平維持のための交渉の意思があることを伝えてほ

しいと願った。

(1)三国同盟の無効化、(2)中国からの撤兵と中国の地理的政治的な主権の再建

を提案する用意があった。

またその他の日米(通商)関係に関わる条件等についても協議し、何らかの合意を得たいと考え

ていた。

ウォルシュとドロートの二人は日本の状況をルーズベルトとハル国務長官に伝え、二時間以上

にわたって協議した。その結果、対応については熟慮するとの言質は得た。

日本政府は、何とかしてアメリカと和平の道を見つけたかった。

ウォルシュとドロートの二人がルーズベルトと会見する少し前にも、日本からある非公式使節

が米国務省高官と交渉を続けていた。

使節の代表は橋本徹馬[一九四〇年に日米開戦を未然に防ぐために近衛首相の内命を受けて渡

米]という人物だった。

橋本は、日米間に横たわる難しい懸案を分析してみせ、日米の衝突を回避する最も有効な手段

は米国務省がイニシアティブをとって、プリンス近衛に方針の転換を迫ることである、と訴え

た。

しかし、アメリカ側は耳を貸さず、日本に対しては、小言を言い続けることが肝要で、宥和的

態度などもってのほかだと応じた。

このように日本側は和平を模索しているにも関わらず、アメリカは日本にハル・ノート(一〇項

目の要求)を突きつける。

ハルもルーズベルトもその提案を日本が受け入れないことをわかっていた。ルーズベルト政権

はいかなる妥協も考慮していなかった。

一二月六日夜、一一月二六日の米国最終回答(ハル・ノート)への日本の対応が野村大使に日本か

ら届いた。

この暗号電は海軍が傍受解読しルーズベルトに届けられ、これを読んだルーズベルトは「これ

は戦争だな」と声を上げた、とタンシルは指摘する。

「大統領は、アメリカを参戦させるために、あえて真珠湾を無防備なままで攻撃させたかった

のだろうか。

太平洋方面の前線基地のどこかが攻撃を受ける惧れがあるときに、なぜ大統領はそれほどまで

に冷静だったのだろうか。

真珠湾攻撃まで何があったのかを調べれば調べるほど、大統領の態度は不可解になる」(本書)

タンシルは当時の日本の立場もよく理解して本書を書いている。

それはジョージ・ケナンも指摘しているように、

「われわれの外交活動の大半は、他の諸国ことに日本が、われわれの好まない特定の行動を追

及するのを阻止しようという狙いをもっていたものである・・・」

「多年にわたって、われわれは、われわれが要求していることが、日本の国内問題の見地から

みていかに重要な意義をもっているかについて、考慮を払うことを拒んできた」

「疑いもなく、極東の諸国民に対するわれわれの関係は、中国人に対するある種のセンチメン

タリティーによって影響されていた・・・

中国人に対するわれわれの態度には何か贔屓客のような感じがある」

ということであろう。

ちなみに、ルーズベルトはスミソニアン博物館の自然人類学担当の博士と親交があり、博士か

ら、「日本人が極東で悪行を重ねるのは、頭蓋骨が未発達で、白人と較べ、二〇〇〇年以上も

遅れているのが原因」を学んだと語っている。(『ルーズベルト一族と日本』谷光太郎)

本書は1000ページ以上の大著であり、個人的に気になった箇所の一部しか載せなかったが、気

になる方は是非本書で。

「ドイツはウクライナ方面に進出してソビエトとの戦いを進めたかった。

英仏との戦いは望んではいなかった。しかし結局はその戦いに引きずり込まれた。

そしてイギリスはドイツの強力な軍隊に粉々にされた。

大英帝国は二度と元の姿に戻らなかった」(本書)

ヨーロッパ情勢もよく調べて書いてくれているので、理解しやすく参考になる。

真珠湾では多くの兵士が苦悶のうちに命を落とした。

太平洋方面でも地中海方面でも、そしてフランスの前線でも、多くの英雄が死んでいくことに

なった。彼らの流した血と汗と涙は大英帝国の保持のためだったのか。この戦いで世界各地に

墓地が増えた。それが命を失った若者の父や母を悲しませる。軍事的勝利の栄光はそうした墓

地を生んだだけであった。

ところが大統領もハリー・ホプキンス[ルーズベルトの側近]も日本との戦いの始まりに驚くほど

冷静だった。

真珠湾攻撃の報が届く前のホワイトハウスの執務室(オーバル・オフィス)は穏やかだった。外か

ら入る電話を遮断していた。

大統領は、切手のコレクションを静かに整理し、ホプキンスは大統領の愛犬ファラと戯れてい

た。

そして運命の午後一時が過ぎた。しばらくして日本軍による真珠湾攻撃を知らせる報が届い

た。こうしてアメリカはあの大戦に引きずり込まれた。

そして大戦が終わったいまも、共産主義国と戦い続けているありさまである。

『裏口からの参戦 ルーズベルト外交の正体1933-1941』チャールズ・カラン・タンシル

ルーズベルトには左翼的メンタリティーがあった。同じ傾向の政府高官が政権内に多かった。

彼が戦争への道に徐々に歩みを進めたのはそれも大きな要因である。ルーズベルト自身は共産

主義者ではなかった。

しかし彼の左翼思想によって、政権内には多くの社会主義者、共産主義シンパが入り込んだ。

なかには共産党メンバーもいた。彼らはルーズベルト政権内の一大勢力であった。

スターリンがヒトラーと手を握る前の六年間もそうだが、手を握ってから(真珠湾攻撃までの)

ニニカ月間もその力は強大だった。

ついに日本は中国本土からも、満州および朝鮮からも駆逐された。

これらの地域から日本を駆逐した結果は、まさに賢明にして現実的な人びとが、終始われわれ

に警告したとおりのこととなった。

今日われわれは、ほとんど半世紀にわたって朝鮮および満州方面で日本が直面しかつ担ってき

た問題と責任とを引き継いだのである。