半世紀以上もの間、アメリカは自ら始めた戦争すべてで敗北してきたという真実である。

同じように、アメリカは自ら始めた武力介入でも失敗してきた。

しかも、のちになってから、その介入の理由は誤った情報に基づいていたか、仕組まれたもの

だったか、根拠がなかったか、無知だったか、あるいは単純に間違っていたかのどれかだっ

た。

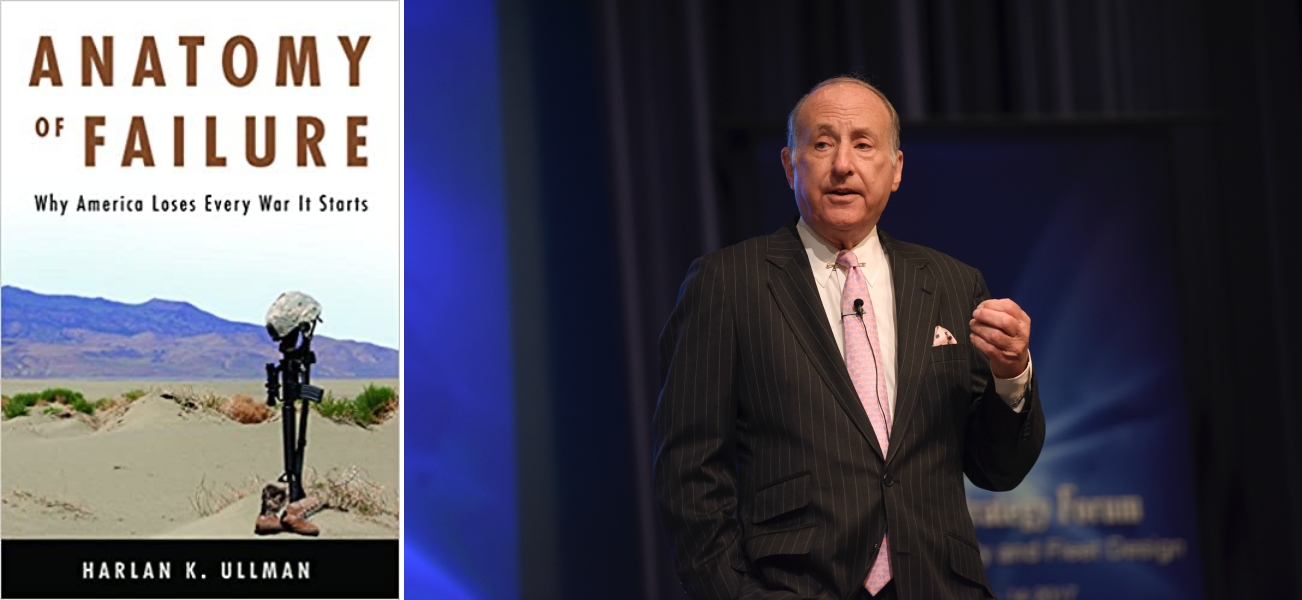

『アメリカはなぜ戦争に負け続けたのか-歴代大統領と失敗の戦後史』ハーラン・ウルマン

「アメリカはこの七十年間、戦争に負け続けている」と言えば驚く読者もいるかもしれない。

だがこれは事実である。

アメリカは第二次世界大戦が終結してから二〇一七年までの七二年間のうち、その半分を超え

る三七年間は戦争状態にあった。

冷戦が正式に終結した一九九一年から現在までに限って言えば、アメリカはその三分の二を超

える年月を、戦争や武力介入に費やしてきた。

一九九一年のイラクとの戦争、一九九二〜九三年のソマリア内戦への介入、二〇〇一年から継

続中のアフガニスタン紛争と世界規模の対テロ戦争、二〇〇三年から継続中のイラク戦争、二

〇一六年に始まったシリアとイエメンでの紛争など、一九九一年以降の二六年間のうち合わせ

て一九年にわたってアメリカの軍隊は戦闘に従事してきた。

しかし、戦績は残念ながらどれも芳しいものではない。ルトワックの指摘の通りだ。

朝鮮戦争は引き分けに終わり、ヴェトナム戦争は不面目な敗北だった。

唯一明白な勝利と呼べるものは、一九九一年の湾岸戦争(第一次イラク戦争)。

この何度も繰り返される失敗から導出される考察結果もまた、失敗の歴史そのものと同じくら

い散々なものだと、業を煮やすかのようにウルマンは指摘する。アメリカ人の気質がよくあら

われている。

第一に、アメリカ人のほとんどは、この数十年間に自分の国がどれほど長く軍事紛争に関わっ

てきたかに気づいてすらいないか、まるで懸念を抱いていない。

第二に、世界最強の軍隊を持つと誰もが認める国でありながら、戦争や武力介入の結果がこれ

ほど失敗続きなのはなぜか、と疑問を持つアメリカ人もほとんどいない。

第三に、アメリカ人自らがこう自問しなければならない。

「国民全般の無関心を踏まえたうえで、この国が大きな紛争あるいは武力介入を決断したとき

に、つねに成功できるようにするにはどうすればよいのか?」

ミアシャイマーが、「リアリズムは、アメリカ人の国家観や世界観を真っ向から否定する。

特に、アメリカ社会に深く浸透している楽観主義や道徳主義の感覚とは相容れない。ところが

リベラリズムの価値観はアメリカ人の肌によく合う」と指摘していたことを想い出す。

原著『Anatomy of Failure: Why America Loses Every War It Starts』とハーラン・ウルマン

原著『Anatomy of Failure: Why America Loses Every War It Starts』とハーラン・ウルマン

著者のハーラン・ウルマンは、CSIS(米戦略国際問題研究所)およびアトランティック・カウン

シルのシニア・アドバイザー、安全保障の専門家として、米政府や経済界に助言し、米国国防

大学特別上級顧問でもある。

若き日のウルマンは、ベトナム戦争に海軍の下級士官として従軍し、南ヴェトナム共和国の最

北端地域で、哨戒艇(スウィフトボート)の艦長を務めている。

その地域で任務についていたのは一九六五年から六七年までであった。

本書が生まれたきっかけも海軍の下級士官としてヴェトナムに従軍した時であり、そんな下級

士官だったウルマンの目から見ても、アメリカの政治的、軍事的指導者がこの戦争を遂行する

なかで見せる傲慢さ、鈍重さ、無知、愚かさ、無能力さを、しだいに無視できないほど頻繁に

目にするようになっていた。ジョージ・ケナンはマッカーシズムの乱痴気騒ぎがヴェトナムに

までなだれ込んだとみなしていた。

ヴェトナムから帰国したウルマンは、ある日の夜遅く、ティーンエイジャーの運転する車に衝

突され、一年間の入院生活を送り、その半分は集中治療室で過ごした。それから徐々に回復す

るようになった時に、アメリカが勝った戦争、負けた戦争について、その理由を分析するとい

う長い旅を始めた。

ヴェトナムから帰国して一〇年近くたった頃には、海軍大学の政治学、国際金融学の博士号を

取得し、一九七五年六月には、最も古い国防大学で教える最も若い士官として、ワシントンDC

のアメリカ合衆国国防大学に送られる。

国防大学での三年半は、なぜアメリカがヴェトナムで負けたのかを分析し、失敗の構造を解剖

するかのごとく詳細に調べる十分な時間をウルマンに与えた。さらには国防、外交政策、国家

安全保障問題で将来重要な役割を果たす人たちとも知り合う機会を得た。

その中には、将来の統合参謀本部議長を務めるコリン・パウエルも含まれる。

ウルマンは自身が従軍したヴェトナム戦争から主に三つの出来事が、アメリカがなぜ、どのよ

うにヴェトナムで負けたのか、なぜ同じ重大な間違いがそれ以降もたびたび繰り返されるのか

を個人レベルで理解することにつながる強烈な経験となったという。

第一の出来事は、戦争は各軍や機関が独立して、あるいは個別に戦ってもうまくいかないこと

を示している。

第二の出来事は、前線で戦う兵士たちと、そこから何千キロも離れた場所にいる政治家や指揮

官の間に存在した大きな隔たり。

ウルマンが最も忘れがたいとしている第三の出来事は、欠陥のある戦略的思考と、そもそも戦

争に突入した理由が誤っていたために目的と手段がかみ合わない時には、戦争努力は道徳的に

も政治的に罪深いものになる。

ヴェトナムでのもっとも大きな失敗は、アメリカは三つか四つの別々の戦争を戦っているよう

なものであり、陸軍四隊と空軍、作戦指揮官がばらばらに戦っていたこと。

地理的な区分を設け、協力体制をとることを避けていたのは、作戦上の必要のためというより

は、誤射を防ぐ、あるいはその数を減らすことが目的だった。さらには、CIA(中央情報局)も南

ヴェトナム全土に、独自の航空基地と地上の民兵組織を維持し、協力体制を混乱させていた。

このような共同作戦と統一された指揮系統の欠如は、二〇年後の一九八六年に成立した「ゴー

ルドウォーター・ニコルズ法」で見直される。しかし、「全政府的アプローチ」ですべての機

関の能力を統合することは、まだ完全には実現していない。

ヴェトナムでの失敗はアフガニスタンと第二次イラク戦争で再び繰り返されることになる。

ウルマンが本書を著した目的は、将来のリーダーと国民に警鐘を鳴らし、アメリカが始めた近

年の戦争の悲惨な結果についてしっかり認識してもらうことであり、そのような過ちが繰り返

されないように、健全な戦略的思考を用いた解決策と行動を提案することにある。

そんな本書では、アメリカはなぜ自らが始めた戦争で負けるのか(または武力介入で失敗するの

か)を理解するために、過去六〇年間(ケネディからオバマ、そしてトランプまで)のアメリカの

武力介入行使の中でも特に重要な意味を持つ事例を分析している。原著の出版は二〇一七年。

また、軍事行動の決断を下すための効果的な枠組みが不可欠であることについて論じ、これは

ウルマンが「戦略的思考への頭脳ベース・アプローチ」と名付けているもの。

そして、ウルマンが提示したその「戦略的思考への頭脳ベース・アプローチ」は三つの要素か

ら成り立っている。

第一は、その問題を取り巻く状況について深い理解と知識を持つ必要性。

ヴェトナム、イラク、アフガニスタンでは、ホワイトハウスは政策の基礎として必要な理解や

知識を単純に無視するか、否定するか、まったく持たなかった。二〇一一年のリビアでの失態

でも、イスラム国(IS)との戦闘でも、この理解と知識の欠如が繰り返された。

第二は、時代とともに変わりゆく戦略的環境を理解すること。歴代政権はそれができていなか

った。

現在の外交政策の論理的枠組みは、かなりの部分が二〇世紀と冷戦時代の思考から成り立って

いる。二一世紀の地球規模のつながりと相互関係は、二極的な世界から、多くの勢力が対立し

ながらも利害を分け合う世界への移行によって生まれたものだが、その変化が戦略的思考への

枠組みに取り入れられていない。

第三の要素は、政策の目的が標的または敵対者の意志と認識を変え、彼らに影響を与え、さら

にはコントロールさせすることを通して達成されなければならないということ。

そのためには、しっかり準備を整えた、あらゆる政策ツールを駆使した統合戦略が必要にな

る。

軍事力に過度に依存することなく、また軍事力を政府に欠けている、あるいは当てにならない

要素の代わりにしてはならない。そして、その戦略は、誤った前提、あるいは徹底的に精査さ

れていない前提に基づいたものであってはならない。

スローガンやキャッチフレーズが戦略になりすましていることがあまりに多い、ということ。

J・F・ケネディは選挙戦中、アイゼンハワーとニクソンよりも右寄りの姿勢を見せ、アイゼン

ハワー政権の核による抑止と「大量報復」から成る「戦略的ニュールック政策」は、アメリカ

とNATO同盟をソ連の通常戦力に対して脆弱にした、と主張していた。

米ソ間には「ミサイルギャップ」が存在し、アメリカはソ連に遠く引き離されているとも主張

したが、これは誤った認識だった。

大失敗に終わったピックス湾侵攻(キューバからの亡命者を武装・訓練してカストロ政権打倒を

狙ったケネディ政権によるキューバ侵攻事件。アイゼンハワー政権の晩年に計画が開始され

た。五〇年代の出来立てホヤホヤのCIAはやりたい放題やっていた)と存在もしないミサイルギ

ャップを埋めるためのケネディの再軍備計画は、ソ連でもゴルバチョフの新しい防衛戦略をめ

ぐる激しい議論を引き起こした。ソ連はアメリカが核兵器でも通常兵器でもロシアよりはるか

に先んじているかをよく理解していた。フルシチョフはアイゼンハワーの大量報復戦略が核兵

器を強調しているという情報に基づいて、一九六〇年にすでに通常戦力を削減し始めていた。

しかし、ケネディ政権が再軍備を急いだことが、フルシチョフの計画への直接的で、致命的に

なりかねない挑発となってしまった。ケネディの再軍備とそれに対するフルシチョフの反応が

ぶつかり合い、キューバ・ミサイル危機を生んでしまった。フルシチョフは戦略核兵器におけ

るアメリカの優位を覆し、抑え込むためにソ連の短距離核ミサイルをキューバに配備した。

もちろんフルシチョフもケネディを過小評価してしまっていた。

長くなるので詳しくは書かないが(以下も同様)、本書ではもっと詳細に書かれてある。

ウルマンはこの時代のアメリカ人の欠点をいくつか指摘しているが、それはハリウッドの西部

劇に出てくるような、自分たちを「善人」そのものとみなしていたことであり、二つ目はアメ

リカの理想主義的な見解でそれは集団思考にも繋がったこと、三つ目は「ミラー・イメージン

グ(鏡映し)」の傾向で、相手を自分たちと同じように見てしまったこと、などを挙げてる。

以後もこの傾向が脈々と受け継がれる。

次のリンドン・ジョンソンは「われわれはメコン川流域をテネシー渓谷にするのだ」と述べ、

理想主義を反映していのは有名な話だ。

リチャード・ニクソンに関しては、割と高く評価している。

しかし、彼の権力をもってすれば、戦争をもっと早く終わらせることができたと指摘する。

現実にはその方向に向かわなかったが、それには中国とソ連に対するアメリカのクレビリティ

の低下を気にしてのことであった。もしニクソンが、イギリス陸軍特殊空挺部隊の「危険を犯

す者が勝つ」というモットーをヴェトナムに採用していれば、おそらく戦争はもっと早く、

もっと有利な条件で終結していただろうと指摘する。

ジミー・カーター政権下の一九七九年一一月四日、イランの学生たちがテヘランのアメリカ大

使館を襲撃して占拠し、五四人を人質にとった。カーターは人質を奪還するための救出計画を

練り始めていた。当初は「イーグルクロー(鷲の爪)」と呼ばれる作戦であり、後にイランでの

着陸地点が砂漠だったことからついた暗号名が、そのまま作戦名となった「デザートワン作

戦」。この作戦も悲劇的な失敗に終わり、捕護されたヘリの二機は今もイラン海軍が使用して

いる。失敗した要因は陸海空軍と海兵隊の共同行動の欠如だった。

カーターの国家安全保障会議(NSC)は、知識人であるブレジンスキーのもとで、新しい安全保

障のアプローチを模索し始めている。

その成果だとは書いていないし、その文脈では読めないが、カーターは、イランの石油資源を

手に入れようとザグロス山脈を越えて南下してくるソ連の脅威に対して、「ペルシア湾研究」

を承認している。これが「緊急展開統合任務部隊(RDJTF)」の創設につながった。

その初代司令官となった海兵隊大将でのちに総司令官となったP・X・ケリーは、この部隊は緊

急展開などできず、統合されていないと宣言した。それにもかかわらず、この部隊が最終的に

は「中央軍」となり、中東からパキスタンに及ぶ地域に責任を持つことになる。

その欠如はロナルド・レーガン政権下、カリブ海の島国グレナダに対する「アージェント・フ

ューリー(抑えきれない怒り)作戦」でも噴出する。

グレナダでは何年もかけて長い滑走路建設と空港の拡張工事が進められていた。作業に当たっ

ていたのはキューバ人労働者だった。レーガン政権はソ連がキューバと共謀して、これらの施

設を偵察機の基地として使うかもしれないと主張した。クーデターによってさらなる暴力が予

想される中、政権はさらに、グレナダのセントジョージズ医大で学ぶ二三三人のアメリカ人学

生が危険にさらされていると結論づけた。「アージェント・フューリー」は、これらの学生た

ちを救出し、ソ連に島へのアクセスを認めない政府を回復させることを目的に実行された作戦

だった。しかし、作戦は悲劇的な結果をもたらした。

海軍特殊部隊シールズ、陸軍特殊部隊デルタフォース、レンジャー部隊、第八二空挺師団の兵

士、海兵隊員からなる部隊は、こうした作戦を共同で進めたことが一度もなかったという。

さらには、作戦を秘密にするために、グレナダの地図は前もって配布されていなかった。

ヘリから海中に降下したシールズ隊員の四人が命を落としている。

しかも、これはソ連とキューバの策略ではなかった。それは、ほんの少し調べればわかること

であり、そうした情報収集の失敗と、物事を深く調べようとしない態度が、三〇年近く後に再

び第二次イラク戦争の悲惨な結果をもたらした。

このグレナダでの作戦の失敗は一九八六年の立法の動きにつながった。

先述した「ゴールドウォーター・ニコルズ法」である。この法は、かつての戦争ではそうであ

ったように、陸海空軍と海兵隊の四軍が個別にではなく共同で作戦にあたることを強制するも

の。四軍は「デザート・ワン」とグレナダの過ちを繰り返さないように、協力体制の構築に熱

心に取り組むようになる。

この「統合性」の概念は最近になって、「政府全体」にまたがる総合的アプローチへと発展し

てきたという。

レーガンと言えば、「レーガン・ドクトリン」(共産主義とソ連に世界規模で対抗することが含

まれた)を打ち出し、国防支出を増すことで、ソ連にもその流れを追随させ、最終的には、この

支出がソ連政府の財政を破綻させ、ソ連崩壊につながった、という主張されることが多い。

ウルマンによればそれは違うという。ソ連では高齢化した指導者たちが次々と死んでいき、比

較的若いミハイル・ゴルバチョフが権力を握った。ゴルバチョフは「ペレストロイカ」(再建)

と「グラスノスチ」(情報公開)を通じてソ連の改革を試み、それが本質的に不安定で不合理な

ソ連の体制を崩し、ソビエト連邦を忘却の彼方へと追いやった。

結局、ソ連崩壊を招いたのは、レーガンの国防計画ではなかったという。

レーガン政権に関して言えば、健全な戦略的思考の採用に失敗した最も目に余る例は、アフガ

ニスタンだったいう。長くなるので詳しくは取り上げないが、レーガン政権はソビエトが去っ

たあとのアフガニスタンで何が起こるのかを、考えようとしなかった。

レーガンはリビアのカダフィともやり合っている。リビア国内の標的に対する空爆などを命じ

た「エル・ドラド・キャニオン」作戦も、ゴールドウォーター・ニコルズ法成立以前に行われ

た作戦だったために、協調的な統合指揮計画が欠如していた。

しかし皮肉なことに、レーガン政権には戦略的思考のための完全に実行可能なプロセスが存在

していた。それが「ワインバーガー・ドクトリン」と呼ばれるもので、のちに「パウエル・ド

クトリン」の土台となるもの。

一九八三年のベイルートでの爆破事件のあと、キャスパー・ワインバーガー国防長官が軍事力

行使の条件を発表した。それがドクトリンとなる。

ウルマンは、その後の大統領たちがこのドクトリンに従っていれば、多くの敗北と挫折を避け

られただろうと述べている。長くなるが、ワインバーガー・ドクトリンの重要ポイントを載せ

る。このドクトリンは菅英輝氏の『アメリカの世界戦略』でも掲載されている。

・アメリカは自国または同盟国の国益にきわめて重要な事例とみなされないかぎり、国外の戦

闘に軍を派遣すべきではない・・・

・特定の戦闘に兵を送ると決定するのであれば、はっきりと勝利を確信したうえで遂行しなけ

ればならない・・・

・国外の戦闘へ部隊を派遣するのであれば、政治的、軍事的な目的を明確に定義すべきであ

る・・・

・目的と派遣する軍の関係−その規模、構成、配置−は、継続的に見直しを行い、必要であれ

ば調整しなければならない・・・

・国外へ軍を派遣する前に、アメリカ国民および国民に選ばれた議員の支持を得られるという

確信がなければならない・・・

・アメリカ軍の派兵は最終手段とするべきである・・・

一九九〇年の第一次湾岸戦争の開始直前に、パウエル将軍も軍事力の行使に関して同様の条件

を発している。のちに「パウエル・ドクトリン」と呼ばれるもの。

第二次世界大戦の終結以降、アメリカの軍事力の行使は数百回にも及んでいる。

単純な平和維持任務の時もあれば、報復攻撃、紛争への介入の場合もあった。限定的なもの

も、そうでないものもあった。しかし、多くの場合に、ワインバーガー=パウエル・ドクトリ

ンは適用されなかった。

唯一の例外がジョージ・H・W・ブッシュが賢明な判断を下した、一九九一年の湾岸戦争であ

り、ウルマンによれば、意識的にではなかったとしても、行動計画を考えるうえでワインバー

ガー=パウエル・ドクトリンにきっちり従っていたという。作戦開始から一〇〇時間で、連合

軍はフセインに休戦を持ちかけている。フセインは待ち構えていたかのように、それを受け入

れた。戦争終結後には、連合軍は占領したバグダッドまで勝利の行進をすべきだったという不

満の声が上がっていたが、そういうこともしていない。

長くなるので詳しくは書かないが、第一次湾岸戦争やシニアブッシュに関しても、本書ではも

っと掘り下げられている。クリントン政権下では主に三つの問題に直面する。ユーゴスラヴィ

ア、NATOの拡大、のちにアルカイダという組織になるイスラム主義テロリズムの表面化。

さらに、人道的危機はユーゴスラヴィアからルワンダまで広がっていた。しかし、発足一年目

のクリントン政権がすぐさま直面したのが『ブラック・ホークダウン』(映画)のソマリアだっ

た。そこでも失敗し、ブラックホーク・ヘリの撃墜と、死亡したアメリカ人兵士の遺体が通り

を引きづられている映像は、クリントン政権にとって、アメリカ国内で政治的に取り返しのつ

かない致命的な打撃となった。

その後の「中東の戦略地政学的な風景を変革」したいと望んだジュニアブッシュ、イスラム国

を「混乱させ破壊する」ことを望んだオバマ(両者どれ一つとして成功しなかった)に関しては

皆さんもご存知の通りであり、ウルマンが提唱している「戦略的思考への頭脳ベース・アプロ

ーチ」に欠け、歴代政権と同じ失敗を繰り返している。トランプに関しては、この政権はカオ

ス状態だとして行く末を心配している。トランプに限らず、一九九三年から二〇一七年の四半

世紀に大統領になった四人は、就任時にその職にふさわしい資格に欠けていたか、それほど厳

しい職務に就いた経験を持たなかったとも述べている。大統領に選ばれる者の経験不足と、そ

れによって避けられない判断力の心許なさも失敗が続く要因として挙げている。

それと、二四時間休むことのない、どこからでもアクセスできるマスコミ報道は、ホワイトハ

ウスをつねに稼働状態に置き、最も有能な高官でさえ、効果的に反応する能力が限界に達して

いると述べている。

ジョンソン、ブッシュ親子、クリントンに関しては、菅英輝『アメリカの世界戦略』の所でも

書いたが、ウルマンが言わんとしていることとほぼ同じ記述だ。

最終章では「将来の道」と題して語られているが、現在の最大の脅威は、党派主義により分裂

し、内部崩壊し、機能しなくなった政府であり、アメリカ軍に置き換えれば、最大の危険は外

から来る脅威ではなく国内にあり、内部コストの際限のない増加こそが問題であると指摘して

いる。

冒頭で引用したエドワード・ルトワックは、『日本改造論』のなかでウルマンの本書を引用し

て、第二次世界大戦以降のアメリカは負け続けていると説明している。

『日本4.0』では「自衛隊のための特殊部隊論」を述べている箇所で、先述したカーター政権

下でのイラン人質救出作戦(「「イーグルクロー」)が失敗した原因を指摘している。

それはウルマンの指摘とおおかた同じだ。しかし、この作戦の失敗の反省を活かして作られた

統合作戦コマンドに関しては、組織は段々と予算を増額するようになり、さらなる精鋭化を始

め、次第に独立した軍種のように活動し始めた、と指摘している。

ルトワックが評価する特殊部隊とは、小規模で、目立たず、効果的な組織で、そこで求められ

るのは、支援のない状態で自律的に活動できる能力であり、リスクを恐れない精神。

ウルマンのように具体的には述べられていないが、大きな枠組みとしてはジョージ・ケナンが

晩年に述べていた、「現状の下で我々が目指すべきは、最大限でなくて、最小限の対外的関与

である」が重要だということだ。

最後に余談だが、小川和久氏と西恭之氏によるメールマガジン『NEWSを疑え!』によれば、

米陸軍は「ミサイル搭載用のクラスター無人航空機型スマート弾薬」を開発中だという。

将来の無人攻撃機は、人間の監督をそれほど受けずに飛行し戦闘することになりそうで、

とくに自律性が高いのは、多数の無人機が相互の通信に基づいて行動を変え、群れとして行動

する場合だという。

これと関連してか、米空軍大学の戦略抑止研究センターは5月に、無人航空機の「群れ」は大

量破壊兵器の条件を満たすとする論文を公表している。今後も論議を尽す問題になることは

間違いないだろう。ただ、この兵器を念頭に置いてではないがウルマンも、技術的優位に依存

した戦略は避けなければならないと述べている。きっとルトワックも同意することだろう。

アメリカが世界で救世主的役割を果たすことには、私は全面的に、断固反対だということ

だ。つまり我々が自分を人類の教師と救済者に擬することに反対、自分が特異の、他より優れ

た美徳があるとする幻想に反対、マニフェスト・デスティニー(明白なる運命)とか「アメリカの

世紀」などと口走って、建国以来、いやそれ以前から、すべての世代のアメリカ人を引き付け

てきたビジョンに反対だ、ということだ。

正直にいって、我々はただの人間、人間の子孫、そして先祖同様、人間のありふれた弱点をす

べてかかえた者なのだ。

『二十世紀を生きて – ある個人と政治の哲学』 ジョージ・ケナン