作用・反作用の波動によって揺れ動く床を持つ、複数階からなる建造物というこれまでの戦略の

イメージを想起するなら、最上階はその下にある階よりもさらに広い空間を有する、現実には

あり得ないものであることが明らかになろう。

大戦略のレベルでは、より下層にある軍事レベルの相互作用が国際政治の幅広い環境において

最終的な成果を生み出す。

その一方で、国家間の非軍事的関係のさらなる相互作用も加わり、ここには、公式の外交活

動、インテリジェンスによって形成される他国への認識、そして純粋に民生上の意義を超えた

あらゆる経済活動が含まれる。

それゆえ、この不釣合いな最上階では、技術、戦術、作戦、戦域戦略の総合的な成果が、国家

間のすべてのやりとりの継続的な相互作用の中に現れる。

そうした相互作用は、個々の国家内部の軍事分野における作為、不作為の影響を受け、逆に影

響を与えることになる。

今年も秋口に出版されると思っていたが、年末ギリギリのクリスマスギリギリの師走にルトワ

ックの新刊本が出版された。

例年通り文春新書で出版されると思っていたが、今回は飛鳥新社からの出版で、新書ではなく

ソフトカバーの単行本で出版された。

その内容は、『月刊Hanada』に二〇一八年から掲載したルトワックに対して行なった数回の

インタビューをまとめたものになっている。

一読して感じたことは、それ以前に毎年のように出版されていた『中国4.0』『自滅する中

国』『戦争にチャンスを与えよ』『日本4.0』などの内容が基本的には語られているが、

さらにバージョンアップして掘り下げられ、新書よりも腰を据えて語られている。

勿論、冒頭で引用したルトワックの主著『エドワード・ルトワックの戦略論』で展開されている

「逆説的論理(パラドキシカル・ロジック)」の鐘の音が本書にも響いている。

そして、今回もルトワックにインタビューを行なったのは、国際地政学研究所上席研究員・戦略

学博士の奥山真司氏であり、翻訳も同様。

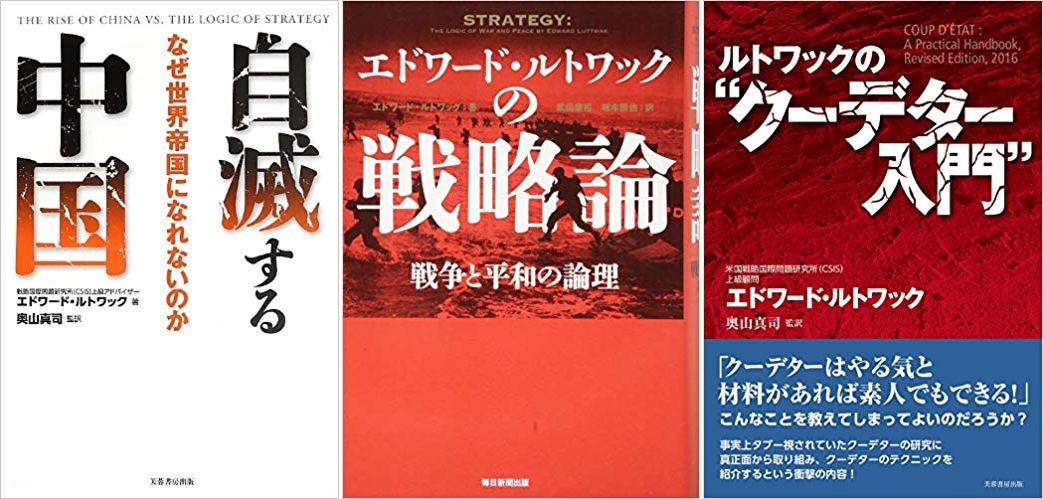

エドワード・ルトワック 戦略国際問題研究所(CSIS)上級顧問 1942年ルーマニア生まれ

日本で出版されているルトワックの著作『中国4.0』(2016-3-18)『戦争にチャンスを与えよ』(2017-4-20)『日本4.0』(2018-9-20)

『自滅する中国』(2013-7-24)『エドワード・ルトワックの戦略論』(2014-4-30)『ルトワックの“クーデター入門』(2018-3-23)

「日本は国家戦略として「若返り」を目指すべきである。

それはなぜかといえば、それが実現してから、ようやく戦略、外交、そして戦争について語る

ことができるからだ。

したがって本書が示しているのは「国家の狙い」「外交的な目標」「安全保障」「国家の安全

保障」のような、単なる抽象的なものの達成ではない。

それは日本人の幸福達成であり、未来の国家を担う、いま生きている子どもたちから始めなけ

ればならないものなのだ」(本書/「日本人の読者のために」)

本書は序章を含めれば全6章で構成されている。

「戦略思考で日本を救う」(序章)

「韓国よ、歴史の真実に学べ」(第一章)

「“中国封じ込め”の時代」(第二章)

「変化する北朝鮮と、その脅威」(第三章)

「自衛隊と情報機関への提言」(第四章)

「経済戦争(ジオエコノミクス)と国家の本性」(第五章)

序章の「戦略思考で日本を救う」では、『日本4.0』でも指摘されていた「少子化問題」につ

いて目に留まった。

少子化は日本に限らず、先進国に共通する問題ではあるが、これには戦争と密接な理由がある

として、『戦争にチャンスを与えよ』でも取り上げていた、イスラエルの軍事戦略家マーチン・

フォン・クレフェルト(ヘブライ大学歴史学部名誉教授)の「男は戦いに魅了され、女は闘う男に

魅了される。それが守られない国家は衰退する」という「生命の法則」や「戦士の文化」に言

及しながら説いている。

「現在、ヨーロッパを中心に、男たちは戦争を忌避するようになった。

それによって女たちは愛すべき戦士を失った。そのため、子供も生まれなくなった」(本書)

その「戦う男性を女性は愛する」というのは、日本にも事例があるとルトワックは述べてい

る。それは東日本大震災の時や毎年のように起こる災害対応に、自衛隊は派遣され、能力を発

揮したが、これは、自衛隊にとってのチャンスであると同時に、国民の自衛隊への憧れを呼び

覚まし、特に、男性自衛官との結婚を希望する女性たちが急増した、とルトワックは指摘す

る。

もちろんこの事例は少子化を一気に補うほどの力はないが、まさに「戦う男性を女性は愛す

る」真理を示したものであったと。

さらにルトワックは、クレフェルトの「生命の法則」を忌避する国の文化には特徴があり、

「戦争の忌避」だけではなく、「性的マイノリティの擁護」「フェミニズムの台頭」「銃規

制」「移民の受け入れ」が少子化を招くと指摘していることを取り上げ、今日のヨーロッパ

が、図らずもこの指摘を体現しているとして、次のように述べている。

「もともとヨーロッパに存在していたカトリック的な反国家・反軍事的思想、ルター的な贖罪意

識の土台の上に、アメリカで発達したフェミニズムやトランスジェンダーの思想が持ち込まれ

た。これこそが西洋的価値が重んじるリベラリズムだというわけだ。

クレフェルトが「少子化を招く思想」として挙げたすべての要素を、ヨーロッパ各国は重んじ

るべき価値観であると宣伝している」(本書)

ご存じの通り、その西洋的リベラリズムの価値観を追随しているが今の日本である。

ルトワックは続けてクレフェルトに言及しながら、フェミニズムが軍隊に及ぼす影響について

も懸念を示すとして、次のように警鐘を鳴らしている。

「フェミニズムの観点から女性を軍隊に入れて前線の仕事に就かせることは、

軍自体の弱体化を招くだけでなく、女性に対する男性の興味関心を削ぎ、

また厳しい訓練や実務で傷つき、体力をすり減らした女性を増やすことになり、

その結果、少子化をも招くという、二重三重の負の影響をもたらすというのだ」(本書)

そしてルトワックは、今の衰退するヨーロッパを総括する。

それは『戦争にチャンスを与えよ』でも述べられていたことでもあるが、さらに掘り下げて次

のように述べている。

「ヨーロッパはもはや自殺的なアイディアに支配されていると指摘せざるを得ない。

かつてのヨーロッパは、クレフェルトが懸念する「多様性」によってではなく、

フランス、ドイツ、イタリア、ポルトガル、イギリスなどの諸国が独自の力を持ち、

互いにしのぎを削っていたために保たれていた「多元性」によって活力を生み出していた。

競争―そこにはもちろん「戦士の文化」を育む戦争も含まれる―によって、独自性を生み出し

てきたのだ。それがなくなれば、国家は衰退するほかない」(本書)

『日本4.0』では、少子化問題を長年議論しながら、決定的な施策を打ち出せていない、リア

リズムの視点が欠けた日本人に疑問を投げかけていたが、本書の序章の最後には、「ルトワッ

クの日本救出戦略」を提示している。

それは、日本全国で、五歳になるまでの完全な保育・育児の無料化を進めること。

「社会を維持するためには市民を生み、育てなければならない。

少子化は先進国に共通する問題だが、スウェーデン、フランス、イスラエルの三国は大学で教

育を受けた女性が生涯に三人近く子供を産んでいる。

この三国に共通するのが、「五歳までの育児の完全無料化」なのである」(本書)

またフィリピン人女性に就労ビザを与え、日本全国で保育士として働いてもらうのもいいだろ

う、と提案している。

フィリピン人は敬虔なカトリック教徒であり、ヨーロッパの国々をはじめとするすべての地域

において、移民としての犯罪率が最も低いからだとしている。

「日本の愛国者は対中国戦略や対北朝鮮戦略の研究には熱心だが、少子化問題にも同じかそれ

以上の危機感を持たなければならない。

子供がいなければ、その国の未来はない。子どもがいなければ、安全保障政策の議論など何の

意味もないのだ。

そして、安全保障の備えであれ、少子化対策であれ、その他の様々な福祉サービスであれ、

「国民に安心を提供する」という観点は変わらないのである」(本書)

『日本4.0』のなかで「高齢化が行き着くと、国内の雰囲気は保守化し、悲観的になる。

未来のことを考えない近視眼的な思考がはびこるようになるのだ」と述べられていたことも思

い出す。

本書の冒頭でこの問題を取り上げいているのは、上述のように北朝鮮や中国問題以上に日本に

とって差し迫った問題であり、ルトワックが本書の英語の題名を“日本の若がえり”という意味

にした真意はここにあるという。(「訳者解説」の奥山氏に詳しい)

第一章の「韓国よ、歴史の真実に学べ」では、朝鮮半島の将来、日韓の歴史問題、同盟として

の韓国、について語られている。

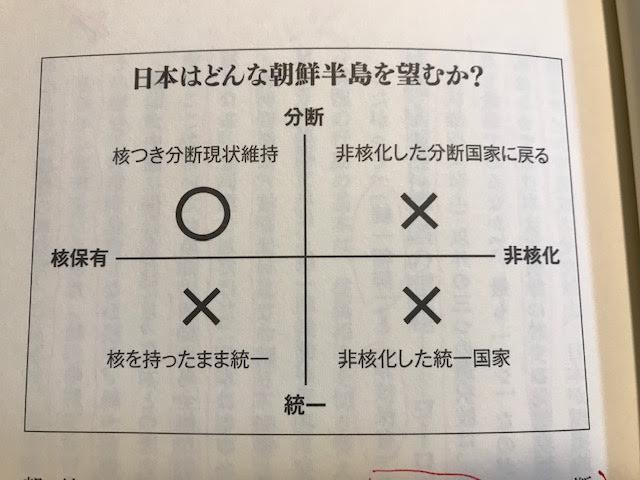

朝鮮半島の将来については、四つの選択肢があり、わかりやすく図にしている。

当然だが、ルトワックも北朝鮮が核弾頭の小型化に成功し、核ミサイルを完成したとみてい

る。

左右の軸は「核保有」と「非核保有」(非核化)であり、上下の軸は「統一朝鮮」と「分断朝

鮮」となっている。

現状では、左上の状況であり、朝鮮半島は分断国家となっているが、北のみが核保有している

状況。

もし、今後右上の「分断朝鮮」と「非核化」の実現をわれわれが望むのなら、いずれは北朝鮮

は中国に完全に取り込まれ、植民地になるだろう、と指摘する。

『日本4.0』のなかでも「核武装抜きで北朝鮮が中国に対抗するには、米軍の朝鮮半島におけ

るプレゼンスが不可欠なのである」と述べている。

ただし、北朝鮮の核が中国からの自立と存続を保証している以上、北朝鮮はこれを手放す可能

性は非常に低く、分断国家のままの非核化という、過去の状態に戻すのは現実的に困難だ、

とルトワックは指摘する。多くの日本人も感じていることでもある。

そして、左下の核兵器を持ったまま「統一」すると、日本は核武装した半島統一国家に対峙す

ることになる。

これは北朝鮮よりもさらに危険な敵対国家となり、日本としては最悪の状態。

米中が望む右下の「非核化」された「統一朝鮮」という選択肢もあるが、この場合は、米軍が

駐留しない限り、統一朝鮮は中国に取り込まれる可能性が高くなる。

「現状維持(左上)以外の三つの選択肢は、すべて日本にとって望ましくない。

四つのどれも最悪であるなかで、最も「マシ」なのが、現在の朝鮮半島の状況を維持すること

だ。私はかつて、日本は北朝鮮に対する先制攻撃能力を持つべきだと提案した。

しかし、北が核ミサイルを完成させた以上、日本が現実的に取りうる選択肢は、分断朝鮮の維

持しかなくなった。

ここまで来た以上、日本の外交は柔軟かつ受動的になるしかない。これが私の分析である」

(本書)

日韓の歴史問題についてルトワックは、日韓関係というのは外交問題ではなく、二国間交渉で

は解決できない。これは韓国自身の問題なのだ、と見抜いている。

そしてそのことを、ドイツが欧州で直面した歴史問題と比較して示している。

これも『中国4.0』のなかで触れられているが、本書では具体的に言及している。

第二次世界大戦が終わるまでに、ドイツはロシア人を二千万人以上殺害し、終戦から十年経っ

ても、ロシアの反ドイツ感情は消え去らなかった。

しかし、ロシア人もドイツ人を多く殺害していたので、終戦から七十年以上経過した今では、

反ドイツ感情はすべて消え去ったという。

一方のオランダでは、ドイツが戦時中に殺害したオランダ人の数は、ロシアと比べれば非常に

少なかったが、ドイツ人への憎しみを解消するまで、ロシア人よりはるかに長い時間がかかっ

ている。

それぞれ形は違うが、フランス人もベルギー人もデンマーク人もノルウェー人も占領に来たド

イツ人に抵抗した。

ところが、オランダ社会はドイツに服従し、対独協力が大々的に行なわれ、抵抗しなかった。

ドイツはオランダ警察を頼って、オランダ国内のユダヤ人を逮捕してもいた。

ルトワックによれば、若いオランダ人たちは、自分たちの父親たちが臆病者であったからこ

そ、戦後に反ドイツ的な感情を持ち続けたのである、と指摘する。

それはスウェーデンにも当てはまり、戦後、オランダと同じように、超がつくほどの反ドイツ

感情を保持していたという。

大戦中のスウェーデンは人道危機に対して、何もしなかった。事態を傍観していただけでな

く、ドイツ人に莫大な量の鉄鉱石を売っていたという。ナチスはそれを鉄鋼に変え、銃や戦車

にした。

さらに、ドイツがノルウェーを占領した時には、スウェーデンはまったく助けなかった。

逆に、占領地のノルウェーに向かうドイツ軍に協力し、自国を横断する鉄道を使わせていたと

いう。

戦後のスウェーデンは世界に道徳を説き、人道的な存在であるかのように見えるが、ルトワッ

クによれば、大戦中のスウェーデンの行為がきわめて非道徳的なものであったがために、だか

らこそ道徳的高みに立ちたがるのである、と逆説的に捉えて説明している。

戦時中のドイツに協力的だった国こそ、本当に反ドイツ的な態度をとるようになったが、この

構図は韓国にも当てはまるとルトワックは指摘する。

「それと同じ構図で、韓国が抱える問題も韓国人の内面に起因する。

つまり、それは戦後生まれの息子たちと、その父親や祖父たちとの関係の話であって、

外交や二国間交渉で解決できる問題ではない。

つまり、これは心理的な問題だ。自分たちの恥である祖父の世代の奴隷的な態度を隠したい、

忘れたい一心なのである」(本書)

オランダでは、六〇年代後半までの公式見解は「レジスタンスは大規模に行なわれていた」と

いうものだったが、時が経つにつれ、それを否定する具体例が沢山出てきて、従来の政府見解

の嘘を覆すようになり、「苦悩に満ちた再評価」のプロセスが始まったという。

日本も事実を積み上げていくことが大事になる、とルトワックは指摘する。

本章の終盤には、韓国は日米のパートナーたりうるか、日本は韓国を戦略レベルでどう扱えば

よいのか、なども論じられているが、イギリス、ロシア、イタリアなどの「国家」の性格を

取り上げ、韓国はイタリアと同じで、同盟国にならない、と結論する。

なぜなら、韓国にはイタリアと同じように、国家の「結束」(cohesion)が完全に欠落した存在

だからだとしている。

「結束」は「まとまり」と同じ言葉のように解釈されるが、ルトワックは「敵に対するまとま

り」として使っている。

北朝鮮に対する韓国の対応をみれば明らかだが、安全保障や国防問題における韓国の「結束」

のなさは、たとえ文在寅政権が交代したとしても変わらない、とルトワックは指摘する。

ただ、ルトワックは指摘していないが、日本に対しては、その「結束」が活かされることだろ

う。

「国家戦略レベルで見れば、韓国とまともに付き合うことはできない。

それでも、隣国との懸案事項だから、ここでは歴史を比較した観点から韓国問題を分析し、日

韓歴史問題の解決案を提示してみた。

もし本稿で提案した歴史調査委員会のような組織ができれば、中立な立場の私がその代表に就

任してもよい。ただしその際は、高い報酬を要求することになるだろう」(本書)

第二章の「“中国封じ込め”の時代」では、米中冷戦、ハイテク戦争、「一帯一路」の過ち、中

国は海洋戦略を理解できないこと、アメリカの同盟作戦、戦略の論理が示す中国の未来、日本

の尖閣防衛、台湾防衛、中国の覇権の前に日本が直面する三つの問題などが論じられている。

二〇一八年十月にハドソン研究所で行なわれたマイク・ペンス副大統領の対中演説は、

「鉄のカーテン」を訴えた、四六年のチャーチル演説に匹敵する意義を持つだろう、とルトワ

ックも指摘する。

そして、アメリカが中国と対決せねばならない理由は、大きく分けると三つになるとしてい

る。

Ⅰ、アメリカ国内だけでない、日本のような同盟国などからの、違法なテクノロジー窃取への

対処

Ⅱ、東シナ海や南シナ海など、海洋面における中国の覇権主義への対処

Ⅲ、中国周辺に位置している国々への支援

Ⅰのテクノロジーについてだが、アメリカのテクノロジー系企業のトップの認識も変わり、

以前とは違う、テクノロジー戦争において米政府に助けを求めているという。

しかし、以前のテクノロジーロビーには、中国に対する警戒感がなかった、としてグーグルの

例を取り上げている。

グーグルはペンタゴン(米国防総省)に協力することを拒んだ同じ週に、中国の精華大学と共同

研究を行なうと発表している。

しかも精華大学は、その同じ週に、人民解放軍と「軍民融合」で軍事に協力していくことを合

意していた。

なぜこのようなことが起こるのかといえば、グーグルのなかに、中国人が五百人も働いている

からだ、と指摘する。

グーグルは今でもその状況なのかもしれないが、ルトワックは次のように述べている。

「AIがテクノロジー(技術の地政学)的な競争における核心であると認識され、

AIこそが争いの中心だとされていながら、その一方で、グーグルのようにこのAIの重要性を知

りながら、ペンタゴンとの協力を拒否し、中国とは協力している企業があるのだ。

しかもこの動きに対して、アメリカでは誰も批判せず、リアクションを起こしていない。

なぜかというと、われわれがいま置かれている状況が、NATO(北大西洋条約機構)が発足した

一九四九年や、朝鮮戦争が始まった一九五〇年と同じような状態にまで行き着いていないから

である」(本書)

今はその移行期であり、未だ脅威や危機が見えづらい面があると指摘する。

日本ではもっと見えていないだろう。

そしてルトワックは、日本もすでにハイテク戦争に「参戦」しているとして警鐘を鳴らしてい

る。

「したがって、まさにいま求められているのは、例えば日本政府が率先してIT企業同士の「連

携委員会」を組織することだ。

ここで、何を中国側に与え、まだ何を中国側に渡していないのかをチェックするのだ」(本書)

Ⅱの東シナ海や南シナ海など、海洋面における中国の覇権主義に関しても、軍事・外交面におい

ても中国の行動は悪化していると指摘する。

個人的には、「一帯一路」と絡めながら、中国の海洋戦略の過ちを論じている箇所が一番目に

留まった。

それはシーパワーとマリタイム・パワーを理解していないということであり、『中国4.0』でも

この違いについて触れていたが、本書ではもっと掘り下げて論じられている。

中国は「一帯一路」構想で、投資や経済援助をして、スリランカやパキスタンのような国に港

湾施設を建設しているが、これは「マリタイム・パワー(海洋力)」をカネで獲得しようとしてい

た。中国はマリタイム・パワーを誤解しているとルトワックは指摘する。

マリタイム・パワーというのは、軍事力だけでなく、関係諸国と友好な関係を持ち、その友好国

との軍事的、外交的、経済的、文化的な関係によって形作られる総合的な力。

軍艦を寄港させると同時に情報交換するなどして、諸外国と良好な関係を築くことで存在感や

総合力を増すもの。

海上ではそれぞれの国との政治関係によって、どの国と敵対し、どの国と友好関係にあるかと

いうことが何よりも重要。ぼくは勝手に「コーベット主義」と呼んでいる。

一方の「シーパワー(海軍力)」は、装備や訓練を拡充することで増強できる海軍力そのものを

指している。他でも見掛けた事があるが、ぼくは「マハン主義」と呼んでいる。

つい最近でも、中国は国産空母「山東」を就役させた、というニュースが流れていたが、これ

はシーパワーの増強により敵を作っているということであり、強力な海軍を建設すれば、関係

諸国が中国を恐れることになる。その結果として、中国はマリタイム・パワーを失うというこ

と。

「本来、中国が「一帯一路」構想で獲得すべきなのは、マリタイム・パワーのはずだ。

信頼の醸成にはカネはかからない。だが、その獲得は非常に難しい。

広範囲にわたる長期の取り組みが必要であり、相手国と平等な関係になってこそ同盟に近い関

係が築けるからだ。

いくらカネでマリタイム・パワーを手に入れようとも、カネは必ずしも信頼獲得の効果を生むも

のではなく、もっと言えば、カネという札(カード)は安全保障という札(カード)に負けてしま

うことが多い」(本書)

中国がマリタイム・パワーを手に入れるためには、華夷秩序や中華思想を取り除いて、周辺諸国

と信頼関係を醸成しなければならないのだが、それは無理だろう。

Ⅲの中国周辺に位置している国々への支援、について語られている箇所でも、マリタイム・パワ

ーと絡めながら中国は海洋戦略をまったく理解できない、ということを指摘している。

中国が発想した第一列島線や第二列島線という考え方自体、中国がマリタイム・パワーを理解し

ていないかを証明しているとルトワックは指摘する。

海は陸とまったく違っていて、潜水艦や航空機が自由に活動する場所。

それにもかかわらず、中国人は国境のように列島線を引いて強調しているのは、彼らが海洋を

理解することがまったくできずに、ランド・メンタリティ(大陸的思考)によって考えていること

を表しているとルトワックは指摘している。

先の大戦の日本もそうで、陸にばかり足をとられているランドピープルの発想だったと。

現在の日本でも、この列島線とミサイルの危機に曝されるので、「アメリカがグアムまで後退

する」という議論がなされるが、ルトワックによれば、これも典型的なランド・メンタリティー

の産物だと指摘する。

小川和久氏の「日本は島国であり海洋国家であるにもかかわらず、海洋地政学が根付かなかっ

た」という言葉を思い出す。

ただ、中国に関して言えば、人民解放軍の陸軍軍人の中には、マリタイム・パワーを正しく認識

しているものもいるが、習近平にはその情報が届けられていないという。

そして、このことと習近平が党員たちに『マルクスとエンゲルス書簡』を通達したということ

に触れ、これほど世界認識を間違っているトップがいる国に、政権崩壊以外の末路はあり得な

い、とルトワックは指摘している。

さらに、ルトワックが最も可能性が高いと考えているのは、「改革を始めたからこその崩壊」

であり、あまりにも複雑なシステムを改革しようとしたために崩壊してしまうということ。

その自閉症的な中国に対するアメリカの作戦は「中国の敵は味方」というもの。

それは典型的な「アングロ・サクソン」式であり、最初にナポレオンに対してイギリスが使った

ものだとルトワックは指摘する。

これも『戦争にチャンスを与えよ』の中で論じられていたことだが、冷戦時代のアメリカも同

じだった。

冷戦時代のアメリカは、ソ連に対抗する勢力は、国の大小に限らず「誰でも」集めた。

この戦略は外交が九〇%で、軍事は一〇%。

「なぜイギリスの反ナポレオン外交が成功したのかといえば、みんながナポレオンを恐れたか

らだ。ここにカギがある。NATOの戦略が成功したのも、みんなソ連を恐れたからだ。

前節で述べたように、現在ではみんなが中国を恐れている」(本書)

そして、ルトワックは中国が「3.0=選択的攻撃」の戦略を取らざるを得ないと見ている。

ちなみに、「1.0=平和的台頭」(二〇〇〇年以降)「2.0=対外強硬」(二〇〇九年頃)「3.0=

選択的攻撃」(二〇一四年秋以降)としている。

ルトワックは「4.0」を提案しているが、それは南シナ海の領有権の主張を放棄、空母の建造

を中止すること。

中国が「3.0=選択的攻撃」の戦略を取らざるを得ない理由は、経済成長の鈍化であり、現在

の中国は経済成長率は六%台とし、この数字は国際社会から見れば脅威的な数字だが、共産党

政権や習近平の視点から見れば、非常に厳しいものであるからだとしている。

その理由を二点あげている。

第一は、この成長率では、国内で毎年生み出される、膨大な人数の新卒の若者を吸収できるだ

けの仕事を創り出せない。

第二は、国営企業が縮小していることであり、国営企業は赤字を出し続けて負債を上積みして

おり、すでに行き詰まっている状態。

「通常の国家なら、仮に経済問題が深刻化すれば、対外政策の分野では極力問題を起こさせな

いようにおとなしくするものだ。

しかし中国の場合、経済問題の深刻度がのっぴきならない状態に陥ると、通常の国家とは違っ

た「異変」が生じる可能性が高まる。

経済面での国民の不満が膨れ上がって対処不能となった時、解決できない経済問題から国民の

目を逸らすために、あえて対外的な冒険主義を実行し始める可能性がある。

状況が悲観的になるほど、過激な対外政策に転換するスイッチを、習近平がある日突然、押す

危険性が高まる」(本書)

この瞬間をルトワックは「異変」と呼び、これは「歴史のターニングポイント」と呼んでい

る。

われわれはこのターニングポイントを迎えないように願うべきだが、しかし、中国を注視する

際には、この「ターニングポイント」の変化のサインを見逃さないようにすべきだ、とルトワ

ックは指摘する。

注目しなければならないのは、中国の外交問題は内政問題であり(岡田英弘氏も同じことを言っ

ていた)、さらに言えば習近平自身の問題であるという点。

そして、日本側の尖閣防衛についても言及しているが、日中が尖閣で衝突した場合に、日本は

すぐにアメリカの助けを求めるべきではない。

アメリカ国民から「日本は弱い国だ」とみられて、日米関係にヒビが入る、と指摘する。

ルトワックが提案しているのは、日本政府は尖閣に、海洋環境の保全を目的とする研究所を設

立・建設して、所員を派遣し、同時に彼らの保護のために部隊を常駐させること。

無人島にしているからこそ、中国を誘いこみ、日中が衝突する危険性が高くなっているのだか

ら、一刻も早く有人島にする必要があると。

尖閣だけでなく、高い視点で見たときに、中国の覇権に対して日本は三つの課題に直面してい

るとルトワックは指摘する。

一つ目の課題は、受動的なアメリカの同盟国でいる、という選択肢はもはや存在せず、

積極的に役割を果たしていかなければならないこと。

二つ目の課題は、ODAの枠を広げて外国に譲渡する、自衛隊や海上保安庁の装備や機材に関す

る話であり、日本はメンテナンスが大変な高性能すぎる兵器ではなく、「同盟国用」の機材を

製造すべきだと提案している。

三つ目の課題は、台湾の防衛。

それは冷戦時代のスウェーデンがフィンランドに対して行なっていた政策を提案している。

フィンランドには歩兵部隊の数が多く、質も高かったが、対戦車能力が低かったという。

そこでスウェーデンは、対戦車兵器を自国に必要な以上に余分に購入し、ソ連がフィンランド

に侵攻してきた時に備え、すぐにフィンランドに渡せるようにしていた。

さらに、スウェーデンはこの大量の対戦車兵器を国内に秘密裏に格納していたという。

この例を日本の台湾防衛に対して当てはめているが、

それは、小型の持ち運びが可能な対空兵器や対艦ミサイルを大量に製造し、輸送機に積む。

そしていざとなったら飛行機に載せて台湾へ運ぶだけ。一機分の量でも人民解放軍にとっては

充分脅威となると。

本章の終盤では、『日本4.0』や来日して出演した『プライムニュース』で指摘していたイー

ジス・アショア「十年計画」を批判し、本書では空母も批判している。

そして最後には「風林火山」の心構えで中国に対抗せよと指摘する。

「日本に求められているのは、アメリカが保有していない戦力を補完することである。

ヘリ空母のような機能はすでにアメリカが持っている」(本書)

「中国に対する対応は、常に「反応的」(リアクティブ)でなければならない。

この十五年の間に、中国は「1.0」から「3.0」へと三度も国家の方針を変え、

大国でありながら小国のように不安定であった。中国の進む方向は常に不確実で、予測不可能

である。

だからこそ日本政府は、中国はことを起こすまでは慎重に、忍耐強く、「受動的な封じ込め政

策」を行なうべきである」(本書)

第三章の「変化する北朝鮮と、その脅威」では、『日本4.0』でも論じられていたが、北朝鮮

の核ミサイルに対しては、対中国とは違い、日本は自力で対処しなければならない、と指摘す

る。

その理由は、北朝鮮のミサイルに対して、一九四五年以降の「戦後日本システム」が有効では

ないからであり、北が核を持った以上、アメリカは日本が単独で攻撃された場合、日本のため

に反撃することはない、からであるとルトワックは主張する。

(ちなみに、「日本1.0」は「江戸システム」、「日本2.0」は「明治システム」、「日本3.0」

は「戦後システム」。

さらにルトワックは「日本4.0」を提案しているが、それは「戦後システム」(日本3.0)をベー

スにして、「同盟」を有効に使いつつ、目の前の危機にすばやく、実践的に対応しうる自前の

システム。戦うフィールドは、北朝鮮の脅威、米中対立を軸とした「地経学」的紛争、少子化

社会において)

『日本4.0』では、北朝鮮のすべての核関連施設と、すべてのミサイルを排除するという「先

制攻撃」について論を展開していたが、本書では、日本は先制攻撃できる体制を整えるべきだ

ったと指摘する。

「今や日本は、「核を持った北朝鮮が分断国家の状態を維持すること」を望むしかなくなった

が、核開発途中の二〇一八年末までは日本は北朝鮮に対し、「降伏、先制、抑止、防衛」とい

う四つの選択肢の、いずれかを選ぶことができた。

それに加えて「外交」という手段もあるが、これは二〇一八年にトランプ大統領が劇的に状況

を変えたことで再浮上した選択肢だ」(本書)

日本が先制攻撃の準備をしていたら、アメリカも追随して攻撃を決断するかもしれない。

日本がしっかり意思を示すことは、同盟国にとっても非常に重要なのである、とルトワックは

指摘する。

しかし、日本は、「まあ大丈夫だろう(イット・ウィル・ビー・オールライト)」と考えて何もしな

く、最悪の選択をしてしまったと。

それはルトワックが提案していた「日本4.0」に移行できなかったということでもある。

「もし日本が対北朝鮮戦略として、空対地ミサイルをイギリスやフランス、ドイツやイスラエ

ルやアメリカから購入すれば、その時点でペンタゴンは、「日本政府は本気だ」と理解したは

ずだ。「彼らが本気なら、われわれも真剣に考えないといけない」と。

しかし現段階では、北朝鮮はアメリカに対し直接の脅威ではないため、アメリカは動かない。

(中略)アメリカは日本や韓国の安全保障政策の本気度を疑っているからこそ、動かなかったの

だ」(本書)

日本は、北朝鮮のミサイルの脅威に対抗すべく、イージス・アショアの導入を決めたが、開発か

ら配備にまで十年かかる、非現実的な導入計画は全く意味をなさない。

このような計画は、つまるところ「まあ大丈夫だろう」と日本政府が考えている本音を露呈し

てしまっている、とルトワックは変わらずに指摘している。

ルトワックが『日本4.0』や本書で提案しているのは、日本には約二百機のF-15があり、日本

の整備状況では、そのうちの七十機がいつでも完全運用可能であり、これらを改装すればよい

と。

F-15という戦闘機は、機体も搭載量も大きく、ミサイルも搭載可能なので、戦略爆撃機にもな

りうると。

重要なのは「戦時のメンタリティ」(『日本4.0』では「作戦実行メンタリティ」)であり、

平時の官僚的なメンタリティでは「防空システムを完全に破壊して安全を確保してから目標の

攻撃に移る」となるが、これでは失敗すると指摘する。

「重要なのは、日本がその能力を持っていることをきちんと認識することだった。

そのまま日本が手を拱いて何もしなかった結果、二〇一九年秋以降、北は核弾頭の搭載が可能

なミサイルを実戦配備してしまった。

そうなれば今度こそ、打つ手はなくなる。(中略)ことここに至っては日本の対応は柔軟かつ受

動的になるしかないのだ」(本書)

本章では、自国の防衛に主体性を持てない韓国や、アメリカ軍が官僚的になっていることや、

アメリカ軍は一九四五年以降負け続けていること、日本がアメリカの追従者ではなく、真のパ

ートナーになるために、などが論じられている。これらのことも以前の著作で論じられていた

が、さらに掘り下げられている。

「日本は今、北朝鮮問題において戦後最大のターニングポイントを迎えていることを忘れては

ならない」(本書)

第四章の「自衛隊と情報機関への提言」では、ルトワックが自衛隊の演習を指揮したらや本格

的な「ウォーゲーム」を実施せよ、本格的な国家情報機関の設置、ルトワック流・情報員トレー

ニング法などが語られている。これも『日本4.0』で述べられていたことであるが、バージョ

ンアップされている。

ルトワックは、日本の自衛隊の練度は、世界でも最高水準にあり、個人の訓練状況もそうで、

部隊の結束も固く、軍全体でもまとまっていると指摘する。

しかし、ここで問題にしているのは、自衛隊が「実戦」において敵に対処し、国家を守り切る

ことができるだけの能力を本当に備えているのか、ということ。

実戦においては、素早い決断とともに、予測不能な事態に対処できるかが問われ、戦争では、

敵が完全に無能な存在でなければ、何かしらの対抗手段を打ってくる。

敵は相手の裏をかき、意表を突こうと考える。“あらゆるサプライズ”を狙ってくると。

特に日本の場合は、自ら仕掛けるよりも敵が仕掛けてくるサプライズに備える重要性のほうが

高いと指摘する。

そして、そのサプライズへの対処能力を上げるためには、「リアリスティックな演習」が重要

であり、本格的な「ウォーゲーム」を実施せよと提案する。

「ウォーゲーム」とはドイツで呼ばれているものだが、実際の戦争で起こるような「摩擦」を

発生させ、敵に予測不能な行動をとらせ、味方側に作戦の失敗や不利になるアクシデントを引

き起こし、状況に対処させる演習。

敵役が有能であればあるほど、サプライズや度重なるアクシデントにより、自衛隊は大敗北を

したような状態に陥るが、この経験が軍には必要であり、敗北から多くのことが学べるからで

あると指摘する。

本格的な国家情報機関の設置に関しては、日本にとって重要なのは、一刻も早く本格的な国家

情報機関を設置することであり、一国の戦略の水準は、その情報収集・分析能力の水準を超えら

れない、ともルトワックは指摘する。

「情報活動は、世界のどの国にとっても重要である。

アメリカのCIAの活動はもっぱら英字新聞とインターネットに頼りきりで、その活動の約九割

には価値がないが、国の対外戦略立案・遂行能力は「どれだけ正確な情報を収集し、分析できる

か」にかかっている」(本書)

「日本が必要としていることは、いわゆるスパイ映画に出てくるような、敵の作戦計画を盗み

出したり、相手のスパイを暗殺したりするような任務ではない。あくまでも生の情報を収集す

ることなのだ。そのためには、日本の情報員としてエージェントを獲得するのだ。

大事なのは、人々をじっくり観察して小さな変化を見逃さないようにするとか、

あるいはエージェントとしてこちらに情報を提供してくれる人物を見極め、自然に接触し、

関係を構築することである」(本書)

最終章の「経済戦争(ジオエコノミクス)と国家の本性」では、今現在、米中で繰り広げられて

いる「経済戦争」について、その構造について、意外に深くまで踏み込んで論じられている。

「ジオエコノミクス」という概念は、「地政学」(ジオポリティックス)という概念を、一九九

〇年にルトワックが発展させ提唱したもの。

本書では理解しやすく「経済戦争」と訳されているが、それ以前まで(『日本4.0』でも)は、

「地経学」と訳されていた。

本章では、「経済戦争」の時代は冷戦後に始まった、経済戦争の「武器庫」、関税や貿易障壁

も「武器」」である、中国政府がファーウェイに投じる「火力」、経済戦争にも明確な敵国が

ある、経済戦争に有利な条件、経済的相互依存関係は戦争は妨げない、などが丁寧に語られて

いる。

「「経済戦争(ジオエコノミクス)」という現象の広義の意味は、次のようなものになる。

「技術的に進歩した企業あるいは業界全体を支援することは、国力を示す手段である」。

つまりこれは、産業という新しい手段による、昔から続いている国家同士の争いそのものであ

り、それ以上でもなければそれ以下でもない」(本書)

経済戦争の分野では、国家が提供・指導する産業への資本投資が「火力」に当り、国家の補助金

による製品開発が「武器の改良」に相当し、国家の支援による市場への参入が、外国領土にお

ける軍事基地や駐屯地または外交的な「影響力」に相当する、と指摘する。

「どの経済分野でも、勝者はいつも自由貿易の結果だと主張する。

負けたほうは敗北を認め、市場から姿を消す。しかし経済戦争では、国家が支援する第二ラウ

ンドが用意されている。国家とその官僚の本能は、こぞって介入を目指す。

これにより自国が世界経済のひのき舞台に残れるかもしれないと、ほとんど戦争と同じような

争いが繰り広げられる」(本書)

経済戦争というものは、世界経済全体で見れば非効率だとしても、この戦争は参加しなけれ

ば、必ず負けるゲームである、ともルトワックは指摘する。

もしある先進工業国が、自国民の「消費者としての利益」を擁護するためだけに、自由貿易政

策を導入すれば、他の先進工業国が、自国民の「生産者としての利益」だけを追求し、重要性

の高いハイテク工業製品は、他国が作り出す結末になり、その国の組み立てラインは廃れてし

まうだろうと。

「もしすべての国が戦争をしなければ、すべての国がより豊かになれることだろう。

それでも国家による争いと外交が世界情勢を支配している限り、従属や占領、敗北、さらに殲

滅を避けるために、経済戦争ゲームへの参加が不可避となるのだ。

現在の米中対立、制裁と報復の応酬合戦もこのために起きているのである。

もちろん日本はこれまでの経済戦争の主要メンバーであったし、これからもそうあり続けるだ

ろう」(本書)

文春新書三部作や『自滅する中国』などで扱っていた内容を基本としているが、本書ではより

具体的で丁寧に、腰を据えて論じられている。

勿論、新しい情報がそこに加えられているし、主に『エドワード・ルトワックの戦略論』(以下

『戦略論』)で展開されていた「逆説的論理(パラドキシカル・ロジック)」がベースにある。

全部に触れることはできなかったが、それぞれの章で、ぼくの目に留まった箇所を今回取り上

げた。

多くの「ルトワック本」に慣れ親しんだ人には、おさらい以上のものを得られると思うし、

まだ「ルトワック本」を読んだことがないという人には、その入り口としても本書は最適。

そこから新書三部作や『自滅する中国』、『戦略論』に向かえばルトワックはどのようにして

このような結論に至ったのか、根底にあるのは何なのか、ある程度その重要な“方法”を理解す

ることができる。いわずもがな『戦略論』がキーブック。

ぼくのルトワック本

対北朝鮮、対中国、などの戦略的な対応も重要だが、それ以上に日本の少子化が差し迫った問

題であり、その「若返り」が実現してから、ようやく戦略や外交、戦争について語ることがで

きる、ということであり、冒頭でまずこのことを指摘しているのが一番印象に残っている。

それは「日本4.0」への移行を意味する戦略であり、これができなければ日本はますます衰退

していき、安全保障環境も悪化していき悪循環に陥っていく。

ルトワックは1942年生まれの80歳近い年齢であり、最晩年に差し掛かっていると思うが、

長生きされることを心より願っている。

そして、本書を翻訳・出版してくれた関係者にも感謝。刺激的でよい頭の体操になった。

実際のところ、日本人が再び幸せを手に入れたいのであれば、

再び若返らなければならないのであり、それこそが戦略の最高の目的なのだ。

「日本の読者のために」エドワード・ルトワック

西洋の開化は内発的であって、日本の開化は外発的である・・・

『現代日本の開化』夏目漱石

【その他のルトワック関連の記事】