戦争は、ある国家が違う意見を持つ相手側の国家の固い決意を過小評価した時に発生しやす

い・・・

アメリカ国民はリアリズムに敵対的な態度をとりがちである。

リアリズムが彼らの基本的な価値観と衝突するからだ。

リアリズムは、アメリカ人の国家観や世界観を真っ向から否定する。

特に、アメリカ社会に深く浸透している楽観主義や道徳主義の感覚とは相容れない。

ところがリベラリズムの価値観はアメリカ人の肌によく合う。

本書は、朝鮮戦争からブッシュ(ジュニア)政権までを、戦争、世界秩序、ヘゲモニー、帝国を

キーワードにアメリカの世界秩序形成形成への取り組みとアメリカのヘゲモニー戦略の特徴や

問題点を考察している。

出版は2008年なので少し古さを感じさせるが、それでも第二次大戦後からブッシュ(ジュニア)

政権までの「アメリカ式戦争」の特徴と問題点を浮き彫りにしている。

ソ連との冷戦期の「アメリカ式戦争」は仕方がない面もあるかと思うが、冷戦後の「アメリ

カ式戦争」の強引な介入には、日米同盟を肯定しているぼくでも、ちょっとうんざりさせられ

る。

個人的には冷戦後の、ブッシュ(シニア)、クリントン、ブッシュ(ジュニア)政権下での戦略や

政策はどのように決定していたのかが気になって手にした。

新書なので「サクッ」と書かれているかと思ったが、読み始めると全然そんなことはなく、し

っかりとした深みのある内容になっている。著者は菅 英輝(かん・ひでき)氏。

本書では、アメリカの「世界戦略のなかのアジア」「対ヨーロッパ関係」「9.11と対イラク戦

争」「帝国化するアメリカ」となっているが、キーワードは「リベラリズム」。

冷戦期のアメリカによる軍事力の使用は、正規軍同士による国家間紛争の形をとることはほと

んどなかった。

多くの場合、アメリカの戦争は、「第三世界」における内戦や紛争への限定的な軍事介入(米ソ

による「代理戦争」)か、ベトナム戦争のように非対称的な、対ゲリラ戦争の形をとった。

この点に関して、戦略家のエドワード・ルトワックも次のようにも述べている。

「核兵器の存在によって、米国とソ連は冷戦期を通じて直接戦火を交えることを思い止まる一

方、その敵意は同盟国、属国、代理国家による戦争にはけ口を求めた」

「それゆえ前例のない大国間の平和の裏で、小国間の絶え間ない熾烈な戦争があり、

1948年~91年の冷戦期の間に144回もあった」

本書でも、一九八八年一月に発表された長期統合戦略委員会の報告書を引用しながら説明し、

アメリカが関与した武力紛争のすべては、「第三世界」で発生したとして、その原因を四つあ

げている。

第一は、アメリカは第二次世界大戦後、世界システムの維持者として登場し、「リベラル」で

開かれた政治経済秩序の維持を究極の目標とした。

ソ連が主導する国際共産主義運動はアメリカの利益にとって最大の脅威だと受け止められた

が、「第三世界」で高揚した民族解放運動や社会変革の運動も、そうした運動が革命的な変革

と暴力を伴った場合、ソ連の存在と同様に、脅威だと見なされた。

第二に、ワシントンの支配者層はしばしば、ソ連の「脅威」と「第三世界」の紛争とは一体の

ものだと見なした。

第三に、アメリカは秩序の担い手として、「リベラル」な中道勢力に期待を寄せた。

しかし、「第三世界」ではそのような勢力を見出すことは困難であった。

その結果、アメリカの「リベラル・プロジェクト」は、非リベラルな要素を含むものとなった。

独裁的で抑圧的な政権は不安定であり、アメリカはこうした政権を支援するために軍事介入を

余儀なくされることが多かった。

第四に、冷戦期のアメリカの軍事介入の過程を検討して浮かび上がってくる特徴は、それがし

ばしば外交ドクトリンを伴っている点。

一九四七年にトルーマン・ドクトリンが発表されているが、その後、アイゼンハワー・ドクトリ

ン(一九五七年)、ケネディー・ドクトリン(一九六一年)、ジョンソン・ドクトリン(一九六五

年)、ニクソン・ドクトリン(一九六九年)、カーター・ドクトリン(一九八〇年)、そして八〇年代

初めのレーガン・ドクトリン。

その共通点は、これらのドクトリンがいずれも「第三世界」の紛争へのアメリカの軍事的介入

(あるいはその意志)と関係があり、冷戦期にはそのいずれの場合も、ソ連と共産主義の脅威が

強調され、その脅威に対処することが介入の論拠とされた。

そして、これらのドクトリンには二つの側面を持っていた。

第一は、世論対策。大統領の名を冠することによって、当該紛争の重大性を世論に訴えるとい

う手法が取られた。

第二に、世論を説得して、介入を正当化するために、善悪二元論的なレトリックに訴えるとい

う手法が取られた。

それはトクヴィルが『アメリカのデモクラシー』のなかでいうように、

「民主的な人民が為すのに常に大きな困難を覚えることが二つある。

戦争を始めることとそれを終わらせることである」

ということと関係しているだろう。

いったん軍事介入が決断された場合には、議会や世論の支持を得るために、レトリックの政治

が顕在化する。

軍事力の行使が、民主主義や自由というレトリックで包装されることが必要となる。

アメリカの内と外に「敵」をつくり、その脅威からアメリカの自由を守るために武力行使が必

要だとの説得が行われるようになる。

第33代アメリカ合衆国大統領・ハリー・S・トルーマン(大統領任期:1945年4月12日-1953年1月20日)と朝鮮戦争

第33代アメリカ合衆国大統領・ハリー・S・トルーマン(大統領任期:1945年4月12日-1953年1月20日)と朝鮮戦争

朝鮮戦争は一九五〇年六月二五日に勃発するが、著者によれば、朝鮮戦争は、アメリカが冷戦

期に戦った戦争のなかでも、アメリカ外交と国際政治に及ぼした影響という点で最も広範かつ

持続的なものであった、と指摘する。

この時期、ワシントンの政策形成者を悩ませていた問題は「ドル・ギャップ」の深刻化であっ

た。

ヨーロッパ諸国や日本などは慢性的なドル不足に悩み、アメリカは経済援助を供与することで

これらの国々のドル不足を補っていた。

しかし、ドル不足を補ってきたマーシャル・プランは一九五一年末に停止されることになってい

た。

このままでは、アメリカの輸出産業が打撃を受けることは避けられなかった。

NSC68の表紙ページ

その予想される世界経済の危機に対する処方箋は、NSC68という文書番号で知られる国家安全

保障会議(NSC)文書に盛り込まれた。

このNSC68の検討作業は、五〇年一月三一日の大統領指令にもとづき、国務・国防両省政策検

討グループの設置によって開始された。

ソ連の原爆実験の成功(四九年八月)、中国における共産主義政権の樹立(四九年一〇月)といっ

た共産主義の攻勢に危機感を抱いたアチソンが大統領に進言して実現したものだった。

この作業の責任者は、ジョージ・ケナンに代わって国務省政策企画室長に就任したポール・ニッ

ツェであった。

五〇年四月一四日に大統領に提出されたNSC68は、NATO諸国の再軍備のためにドル資金を供

与することで、ドル・ギャップ問題に対処しようとするものであった。

このため、NSC68はトルーマン大統領が設定した五一年会計年度の国防予算を大幅に上回る、

大軍拡予算を勧告していた。

しかし、平時における大軍拡予算は、トルーマン政権内でも根強い反対意見があり、また議会

の抵抗も予想され、予算承認の見込みはたっていなかった。

ところが、朝鮮戦争が勃発し、政府や議会内の空気を一変させ、議会はすべての予算を承認し

た。アチソンは朝鮮戦争を「天佑」だと受け止めている。

四九年に深刻化した世界経済の危機と、ソ連や中国革命の挑戦は、アメリカの冷戦政策の根本

的見直しを必要とした。

その帰結が、NSC68の策定者が描いた世界認識にもとづく「封じ込め」政策の軍事化、冷戦の

軍事化であった、と著者は指摘する。

朝鮮戦争の勃発は「NSC68の世界」を現実のものとし、アメリカ外交のグローバルな軍事化を

促進した。

そのソ連の核と中国革命の挑戦は、アジア政策の全般的見直しを迫られ、アチソンはNSC48/1

をまとめ、若干の修正の後、NSC48/2が大統領の承認を得ている。

この報告書の作業過程でアチソンが重視したのは、いかにして「アメリカの利益と強固に結び

ついた日本」を実現させるかであった。

日本の復興と安定を軸にアジアの「非共産主義諸国」の経済復興と政治的安定を図るという構

想には、それが「共産主義」の封じ込めにも役立つとの期待が込められていた。

著者によれば、アメリカのアジア政策のなかで東南アジアの重要性が高まったのは、この地域

が、日本という「スーパー・ドミノ」の共産化を阻止するという目的と結びついたからである。

アメリカがその後インドシナへの関与を深めていく流れを形成したと見ることができるとして

いる。

そして、NSC68路線に示された世界認識や思考パターンは、その後アメリカが危機に直面した

ときに繰り返し現れたとして、三つの特徴をあげている。

第一に、戦後世界を米ソ中心の分極化された世界として捉えたことで、ゼロサム的な発想が支

配的になった。

第二に、ソ連はいまや「新たな狂信的信念」によって動かされるようになっており、

「世界の他の地域にその絶対的な権力を押し付けようとしている」と決めつけた。

第三に、朝鮮戦争以降は、国防費の増大はアメリカ経済の活力を失わせることになるとの見方

に代わって、軍事支出の増大によって経済が刺激されるという主張(軍事的ケインズ主義)が受

容されるようになった。

ソ連の封じ込めに関してケナンは、

「私がソビエト勢力の封じ込めについて述べる際に、私が言っているのは、軍事的手段による

軍事的脅威の封じ込めではなくて、政治的脅威の政治的封じ込めのことだ、という点を明確に

していないことである」

と述べていたんだがね。

アチソンに関しては、五〇年一月に演説をし、対ソ戦を想定した防衛ラインを、アリューシャ

ン列島から日本、沖縄を経てフィリピン、東南アジアにいたる線と定め、この防衛ラインから

台湾と韓国は除外した、アチソン・ラインが有名だが、著者は、このアチソン・ラインに関し

て、シカゴ大学の外交史家ブルース・カミングスに触れ、相手を誘う戦術であった、ことをあげ

ている。

第36代アメリカ合衆国大統領・リンドン・ベインズ・ジョンソン(大統領任期:1963年11月22日-1969年1月20日)とベトナム戦争

第36代アメリカ合衆国大統領・リンドン・ベインズ・ジョンソン(大統領任期:1963年11月22日-1969年1月20日)とベトナム戦争

ベトナム戦争は六五年三月、米海兵隊二個大隊を含む地上戦闘部隊がダナンに上陸して以降、

戦争の性格を変えさせることになった。北ベトナム側も六五年から正規軍を南下させ、本格的

な戦争に突入した。

ジョンソン大統領は六五年二月から七月までの時期に一連の重大決定を行なったが、この間ジ

ョンソンの念頭にあったのは、クレディビリティの問題だったという。ジョンソンは回顧録の

なかで、撤退すれば、長い間アメリカのコミットメントに安全を頼ってきた国々は、深く動揺

し、弱体化するだろうと述べている。

さらに、このベトナム戦争(著者はジョンソンの戦争としている)は、アメリカの戦争にありが

ちな理想主義を反映していた。

東南アジアの開発と国内の貧困者やマイノリティ救済とが二重写しになっていた。ジョンソン

は六六年に次のように語っていた。

「私はアメリカの足跡をベトナムに残したい。私はベトナムの人たちに次のように言ってもら

いたい。

アメリカ人がやってきて、タバコではなく学校を残していった、と。われわれはメコン川流域

をテネシー渓谷にするのだ」

ちなみに、ベトナム戦争中、米兵はベトナムを「インディアンの国」、索敵撃滅作戦を「カウ

ボーイとインディアンのゲーム」というイメージで語っている。

最近、ベトナム戦争を特集した番組を観たが、そこでも出演していた評論家が、ベトナムの先

住民のことを「インディアン」と呼んでいた。

ベトナム戦争は「テレビ戦争」といわれるが、テレビを通じて、残虐なシーンがたくさん放映

された。そうしたなかで、ベトナム反戦運動が高揚した。

保守派のなかからは、ベトナム戦争「見直し」論が登場し、アメリカのベトナム介入の目的は

正しかったという観点から、「ベトナム戦争症候群」の克服を目指す運動を展開した。

「見直し」論者は、「ノー・モア・ベトナム」をスローガンに掲げて、ベトナム戦争に敗北した

のは戦争遂行の仕方に問題があったからだとし、戦争のやり方が中途半端に終わったことを問

題にした。

さらには、政治家たちが軍の戦争遂行にさまざまな制約を課したことが敗北の原因だと論じ

た。

このような考え方は、ブッシュ(ジュニア)政権の国務長官に就任することになるコリン・パウエ

ルにも受け継がれていった。

パウエルもベトナム戦争に従軍している。パウエルは、ブッシュ(シニア)政権のもとで統合参

謀本部議長にも就任するが、ベトナム戦争の教訓は湾岸戦争で生かされることになった。

「見直し」論は、マスコミの戦争報道のあり方にも向けられ、湾岸戦争の時にはブッシュ(シニ

ア)政権は、情報管理を徹底させ、世論の戦争批判を封じ込めることに成功した。

ベトナム戦争から学んだ教訓のもう一つが、アメリカ兵の犠牲者の数を最小限に抑える軍事戦

略を考察することだった。

そのため、ベトナム戦争以降、レーザー誘導ミサイル、無人飛行機、コンピューター、軍事衛

星システムなどを使った「ハイテク戦争」のための研究開発に力を入れた。

これはエドワード・ルトワックが述べていた「「リスク回避」が戦争を長期化させる」「ポス

ト・ヒロイック・ウォー」のことであり、

「戦争による犠牲をいかにしたら減らせるかを考えること自体は間違っていない。

しかし、犠牲というものをゼロにすること、その責任を徹底的に回避しながら戦争を行うこと

はほとんど不可能である。それは戦争を長引かせ、コストを浪費させるばかりなのだ」

とルトワックは冷戦後に戦争の文化が変わったとしていたが、その萌芽はベトナム戦争からは

じまったということだろう。

ベトナム戦争により、アメリカ例外主義の観念に大きな衝撃を与え、アメリカは自信をなくし

ていった。

そんな中登場してきたのが、「強いアメリカ」を掲げたロナルド・レーガンであった。

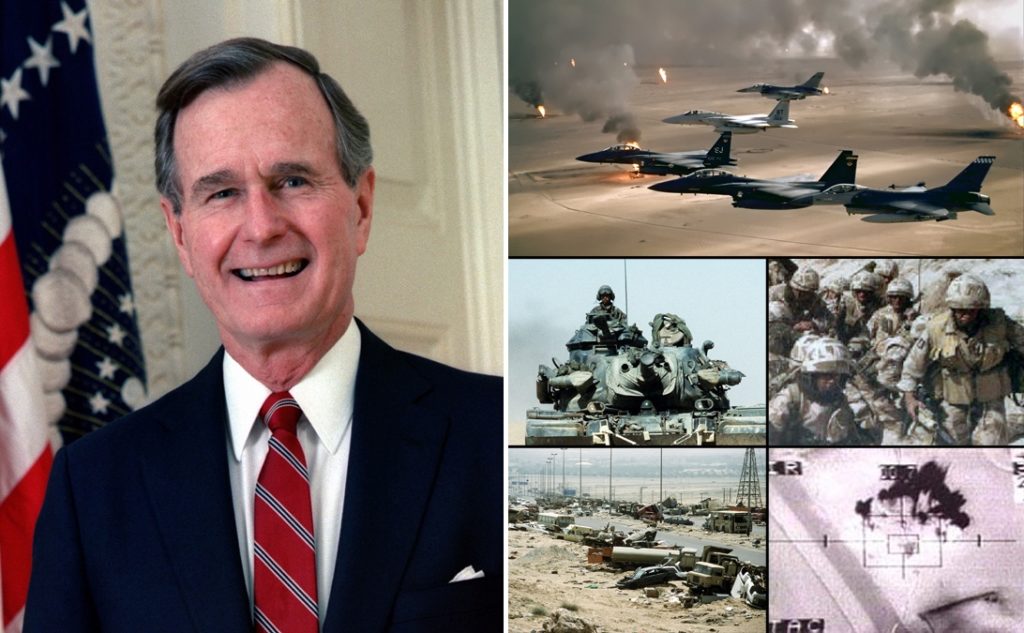

第41代アメリカ合衆国大統領・ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ(大統領任期:1989年1月20日-1993年1月20日)と湾岸戦争

第41代アメリカ合衆国大統領・ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ(大統領任期:1989年1月20日-1993年1月20日)と湾岸戦争

ジョージ・H・W・ブッシュ(シニア)が大統領に就任すると、アメリカ例外主義の立場を再確認す

ると同時に、自信に満ちた口調で、アメリカの理念がいまや世界の期待を集めている、と演説

した。

ブッシュ大統領が新世界秩序建設を湾岸戦争の目的の一つであると明言したのは、九〇年九月

一一日であったという。

『ワシントン・ポスト』紙記者ダン・オーバードファーは、九〇年夏から九一年三月までの期間

に、ブッシュ大統領は「新世界秩序」に、少なくとも四六回言及した、と述べているという。

ブッシュは、サダム・フセインのクウェート侵攻を新世界秩序に対する挑戦であると受け止め

た。ブッシュ政権にとって、湾岸戦争は世界秩序建設のモデルケースと位置づけられていた。

ブッシュの考える「新世界秩序」は三つの原則から構成されているという。

第一の原則は、侵略の阻止。

フセインのクウェート侵攻を見過ごせば、それは冷戦後の秩序形成に悪い先例を残し、ポスト

冷戦の世界はさらに不安定化するであろうとの危機感があった。

第二の原則は、国連の枠組みを基礎とした共同行動であった。共同行動をとる理由を四つあげ

ている。

第一は、コストの分担。第二は、国連を活用することで、アメリカがごり押しをしているとい

う印象を回避すること。

第三は、議会および世論の支持を獲得しやすくするため。第四に、多国間の枠組みの形成で、

そのような枠組みを形成できるか否かは、「将来に向けた先例と行動パターン」の確立、「軍

事力の行使のためのモデル」の確立にかかっている、と考えた。

第三の原則は、大国間協調、ソ連との協調による秩序維持への期待であった。

9.11テロ後のブッシュ(ジュニア)政権との違いは二つあり、

一つは、ブッシュ(シニア)政権の秩序構想は侵略行為の峻別、国連を活用した多国間アプロー

チ、大国間協調という三つの原則に立脚していた。

もう一つは、ブッシュ(シニア)にあっては、侵略行為は認めないが、フセイン体制の転覆によ

る新たな国内秩序の形成までをも目指したものではなかった。

しかし、湾岸戦争を契機に「正義の戦争」という考えが再登場し、「新介入主義者」と称され

るイデオローグが新たな外交ドクトリンを唱えはじめたと著者は指摘する。

特にリベラル側に拡がり、「新介入主義者」たちは、人権の侵害を論拠に他国の内政への干渉

を正当化するようになった。

湾岸戦争でのブッシュ(シニア)政権が偉かったのは、目的が限定的であったこと。

フセイン政権の打倒ではなく、イラク軍のクウェートからの撤退による原状回復であり、国家

主権の擁護であった。

ブッシュ(シニア)政権の世界戦略の基礎となる考えは、ソ連の解体が始まった一九九一年秋に

まとめられた。

ペンタゴンの新戦略の立案は、ブッシュ(シニア)政権の国防長官リチャード・チェイニーが主宰

し、ポール・ウォルフォウィッツ国防次官(当時)の事務室で作成された。ウォルフォウィッツは

ネオコンの一人。この文書の特徴は四点ある。

第一に、「世界秩序は、つまるところ、アメリカによって支えられている」というヴィジョン

を描き、冷戦後に「世界唯一の超大国」となったアメリカの政治的・軍事的役割を維持すること

とした。

そのために、「西欧、アジアや旧ソ連で、アメリカと競合し得るいかなる大国の台頭をも阻止

する」、とされた。

第二に、「日本とドイツをアメリカ主導の集団安全保障体制に統合し、民主的な『平和の区域

を設けるのに成功した』ことを、『冷戦の隠された勝利』と位置づけ、アメリカが北朝鮮、旧

ソ連、イラクの核拡散防止のために軍事力を行使することもやむをえない」とした。

第三に、アメリカが世界に対処する際には、永続的な公式の同盟諸国との協力は減り、湾岸戦

争でみられるような「連合」や「臨機応変な結集」を通じて行なわれる対応が増えるとし、国

連中心の集団安全保障体制には疑問を投げかけた。

第四に、「核兵器、化学兵器あるいは生物兵器による差し迫った攻撃には、先手を打って阻止

する」必要があるとした。

ブッシュ(シニア)政権の世界支配のシナリオのなかで最も重要な位置を占めていたのは、

中東地域とそこに埋蔵されている石油の戦略的重要性であった。

元海将の太田文雄氏によれば、アメリカは冷戦終了前後に日本の経済成長や技術力を潜在的な

脅威と捉え、日本の防衛技術の発展を押さえ込もうとしていたという。

さらには、冷戦終了の1989年には沖縄海兵隊司令官が「悪魔(日本)がビンから飛び出さないよ

うに繋ぎ止めるために日米同盟が役割を果たすのだ」と「ビンの蓋」発言をしていた。

この当時、太田氏は米国国防大学の学生で、その学校で全学生が集まって聴講する「米国の国

力」についての教務のなかで、アメリカの学生が、「我々のライバルである日本やドイツはど

うなのか?」といった質問をしていたという。

第42代アメリカ合衆国大統領・ウィリアム・ジェファーソン・”ビル”・クリントン(大統領任期:1993年1月20日-2001年1月20日)とボスニア紛争

第42代アメリカ合衆国大統領・ウィリアム・ジェファーソン・”ビル”・クリントン(大統領任期:1993年1月20日-2001年1月20日)とボスニア紛争

ウィリアム・クリントンはアメリカ経済の再生を掲げてホワイトハウス入りした。

政権一期目のクリントン大統領は、巨額の連邦財政赤字削減への取り組みや経済競争力の強化

といった内政を優先させ、外交政策への自らの関与は限定的であった。

政権一期目のクリントンは、ネオ・リベラルなグローバル化戦略を積極的に推進した。

それは、クリントンがグローバル・ヘゲモニーの基礎はアメリカ経済の競争力の強化にあるこ

と、国内経済の復活と国際政治におけるワシントンの指導力の発揮とは不可分の関係にあるこ

とを理解していたからであった。

クリントン政権は、急速な経済成長を続けるアジアに注目し、アジア・太平洋重視政策を打ち出

した。

アメリカ経済の再生・競争力の強化と経済安全保障の考えが政策に強く反映されたのが、対日政

策であった。

商務省は、中国、インド、インドネシア、韓国、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど一〇

カ国を「出現しつつある巨大市場」(BEM)と位置づけ、これらの国に対して貿易と投資の分野

での市場開放を要求する戦略を追求したが、日本に対しても、市場開放要求圧力を展開し、日

米関係を悪化させた。

クリントン政権はその後も、対日経済制裁を実施するため通商法スーパー三〇一条を復活さ

せ、対日圧力を加え続けた。

クリントン政権のグローバル戦略は、二期目に入ると、九七年七月タイでバーツが暴落したの

を皮切りに、インドネシア、韓国に飛び火し、九八年にはロシアによるデフォルト宣言に発展

した。

そしてこの頃に、日米安保は漂流しているという危機感と北朝鮮の核開発疑惑問題が浮上し、

ジョセフ・ナイ国防次官補のイニシアティヴによって日米安保の再定義が開始され、九六年四

月には、日米安全保障共同宣言が発表された。

九五年には「東アジア戦略報告」(ナイ・レポート)も発表され、台頭する中国パワーをどう管理

し、東アジアの国際システムに組み込んでいくかは、漂流する日米安保を再定義し、日本をア

メリカの東アジア戦略に統合することができるかどうかにかかっていると見なした。

経済と同様に、人権、民主主義がクリントン政権の外交の柱でもあった。

それは「デモクラティック・ピース」(民主主義の平和)や「リベラル・ピース」(自由主義の平

和)といわれているもの。

民主主義国同士は戦争しないという主張はマイケル・ドイルが発表したもので、一九八三年のこ

とであった。

その議論が広く関心を集めるようになったのは、九〇年代初めになってからであった。

デモクラティック・ピース論は、民主主義国では、三権分立などによって、政策決定過程が世論

の意向を反映するものとなるので、政策決定者は戦争という手段に訴えることは困難であると

し、紛争の平和的解決や妥協を重視する文化や規範の存在、同意にもとづく民主政治を行なっ

ているという認識のゆえに、お互いの権利を尊重するようになる、というもの。

しかし、非民主国家や非リベラル諸国は好戦的で信用できないと信じるがゆえに、これらの

国々と敵対し、戦争に訴えてでも民主化をうながすことが、よりよい世界の創造につながる、

と考えるようになる。

クリントン政権下では、このような観点から他国の内政への介入が正当化される傾向が強まっ

た。

さらには、こうした対外戦略は、アメリカ資本の利益を促進するという性格も併せ持ってお

り、大義名分はグローバリゼーションと自由化であった。

クリントン政権の対外政策の理念は、ネオ・リベラリズム国際主義であった。

ヨーロッパ統合に関しても、クリントン政権は積極的な支持の方針で臨んだ。

その理由は三つある。

第一は、EUが共通の外交・防衛政策を発展させるのは容易ではないことを認識したこと。

第二は、クリントン政権の当面の課題は、中・東欧諸国をEUやNATOに組み込み、この地域の

安定化を図ること。

第三は、クリントン政権の外交は多国間主義が基調であり、「世界の警察官」の役割を担うこ

とには必ずしも積極的ではなく、安全保障の分野でも西ヨーロッパ諸国と協調しながら世界の

平和と安定を確保していく姿勢を示した。

このように、クリントン政権の第一期目においては、「デモクラティック・ピース」や「リベラ

ル・ピース」「積極的多国間主義」など、ウィルソニアン的理念を掲げて、冷戦後の新たな秩序

形成に取り組んだ。

しかし、ソマリア事件で米兵一六名の犠牲者を出したことで、「積極的多国間主義」は後退し

た。

さらには、ボスニア紛争におけるスレブレニッツァ虐殺事件が起こると、クリントン大統領に

介入を決意させることになった。

冷戦終結後、米欧関係の中心的関心は「切り離し」(decoupling)の懸念であったが、九二~九

五年のボスニア危機は、ヨーロッパをアメリカにつなぎとめておく重要な機会を提供した。

ボスニア危機はヨーロッパ諸国だけでは、この危機に有効に対処することができないことを示

した。

ボスニア紛争を収拾したことによって、九六年一〇月に、クリントンはデトロイトでNATO拡

大方針を公にし、本格的にその作業に着手する。

クリントン政権はまた、EUをアメリカのヘゲモニーのもとにつなぎとめておくために、経済の

グローバル化戦略を遂行した。

クリントン政権は九七年以降(二期目)、ヘゲモニー維持の方法として、緊張した世界情勢を前

に自国の強大な軍事力を活用しはじめた。

クリントン政権はEUをNATOにつなぎとめておくために、NATOの存在意義を強化する戦略を

打ち出し、一つは、NATOの東方拡大であり、もう一つは、九九年三月に開始されたNATOのコ

ソヴォ空爆であった。

日米安保が日本に対するアメリカのヘゲモニー支配の重要な装置であるのと同時に、NATO

は、九三年のEUの創設によって自立化の動きを強めるヨーロッパに対するヘゲモニー戦略の不

可欠な手段であった。

コソヴォ空爆作戦では、三万八〇〇四回の出撃総数のうち米軍による空爆は、全体の七九%を

占めた。

ワシントンはこの作戦を通じて、アメリカの軍事力の必要性をヨーロッパの同盟諸国に再認識

させることになった。

中東においても、九八年末から、イラクに対する「砂漠の狐作戦」を段階的に拡大し、

米英軍はイラクに対する激しい空爆を行い、出撃回数六五〇回、発射された巡航ミサイル四〇

〇発に達した。

クリントンは九八年に議会が成立させた法案に署名したが、それはイラク反体制派に九七〇〇

万ドルの援助を行い、「サダム・フセインを頭目とする政権を取り除いて、民主的な政府の出現

を促す」となっていた。

イラクに対する「封じ込め」政策から政権転覆に政策を変更していた。

第43代アメリカ合衆国大統領・ジョージ・ウォーカー・ブッシュ(大統領任期:2001年1月20日-2009年1月20日)とイラク戦争

第43代アメリカ合衆国大統領・ジョージ・ウォーカー・ブッシュ(大統領任期:2001年1月20日-2009年1月20日)とイラク戦争

ブッシュ(ジュニア)は大統領選挙中からクリントン政権の対中国「関与政策」を軟弱すぎると

批判していた。

政権成立当初は、中国を「戦略的競争相手」と位置づけ、前政権の米中パートナーシップ論と

の違いを打ち出していた。

二〇〇一年の「四年ごとの米国防見直し」(QDR)、中国を念頭におきながら、「恐るべき資源

を持つ軍事的競争相手」がアジアに登場する可能性に言及し、中国パワーの台頭への警戒心を

示していた。

9.11はそうした中国認識に大きな変化をもたらし、中国の位置づけは「戦略的競争相手」から

「建設的関与」が構築可能な相手へと変化した。

そのように変化した要因のもう一つが、アメリカ経済の中国市場への強い関心もあった。

しかし、中国は九〇年代半ば以降、防衛費が一〇%を超える伸び率を示し、中国パワーの台頭

に伴う警戒感ゆえに、ブッシュ政権の対中政策は「関与政策」にとどまらず、「ヘッジ戦略」

を採用せざるを得なかった。

そうしたなか、対中「ヘッジ戦略」をとるブッシュ政権のアジア戦略の要として位置づけられ

ていたのが、日本とインドであった。

ブッシュ政権の対日戦略は、それ以前の政権同様、アメリカのグローバル戦略に日本を組み込

むことによって、ヘゲモニーを維持し、自国の安全と利益を確保することであったが、日本は

グローバルな規模での役割分担の増大に加えて、アジア太平洋地域において、中国の台頭に対

処するための「ヘッジ戦略」の一翼を担うことが求められた。

インドに関しては、ブッシュ政権は、この地域がアメリカにとって死活的に重要だと判断する

にいたったと述べたうえで、「一方に中国、他方にイランと中東」、その北方に中央アジアが

位置する、と指摘した。

ブッシュ新政権は発足当初からイラクに強い関心を示していた。

九八年初め、「新アメリカの世紀プロジェクト」(PNAC)は、クリントン宛公開書簡を発表し

ている。PNACは九七年に発足したが、ネオコンやドナルド・ラムズフェルドのような共和党タ

カ派の連合組織であった。

公開書簡にはフセイン政権の打倒を提唱していたが、署名者には、ラムズフェルド、ウォルフ

ォウィッツ、カリルザードのほか、リチャード・アーミテージ、エリオット・エイブラムズ、ジ

ョン・ボルトン、ポーラ・ドブリヤンスキー、ロバート・ゼーリックなど、後にブッシュ(ジュニ

ア)政権入りする人物の名前が並んでいた。

彼らは、ブッシュ(ジュニア)が大統領選挙に勝利すると、ただちにイラク問題に取り組みはじ

めた。

大統領就任一七日目の二月五日には、コンドリーザ・ライスが国家安全保障会議の長官クラス会

議を召集したが、その目的は、対イラク政策および外交・軍事・情報活動の選択肢の見直しだっ

たという。

パウエル、ラムズフェルド、ジョージ・テネットCIA長官ら各省長官に課せられた最初の仕事

は、イラクが大量破壊兵器を保有しているという疑惑に関する情報収集を拡大させる方法の検

討だった。

イラク攻撃は二〇〇三年三月ニ〇日に開始され、五月一日には戦闘戦闘終結宣言が発表され

た。

対イラク戦争計画の立案は戦争が開始される一年四カ月前から始まっていた。

9.11テロが発生して五日後の九月一六日、ブッシュ大統領はライスに、戦争の最初の目標はア

フガニスタンになると告げている。

このときブッシュは「いまはイラクはやらない」「イラクは除外する。だが、いずれはその問

題に立ち戻ることになる」とライスに述べている。

ところが、9.11テロから七二日後、大統領に就任してから一一カ月後の一一月ニ一日には、

ラムズフェルド国防長官に「いまの対イラク戦争計画をどう思う?」と問いかけ、ラムズフェル

ドが現状にそぐわないものだと答えると、「計画に手をつけよう」と告げている。

ニ〇〇二年八月一四日には、ライスが国家安全保障会議の長官クラス会議を召集し、国家安全

保障大統領指令(NSPD)の草稿を検討した。

この草稿は「イラク―目的、目標、戦略」と題されていた。

その目的は、大量破壊兵器の廃棄とイラク開放、イラクが中東地域に対する脅威となるのを除

去する、そのために、「イラク国民を圧制から解放し、穏健で多元的で民主的な社会を築くの

を支援する」としていた。

この草稿のなかには、石油の問題に関することも盛り込まれていた。

戦略家のエドワード・ルトワックは、イラク侵攻の際に、アメリカの対外政策を議論する会合に

呼ばれて、

「イラクのような文化を持つ国には民主制度は無理です。もちろんニ〇〇年から三〇〇年後に

は可能でしょうが、現在ではありえません」

と答えている。

ブッシュ政権による対イラク戦争は、戦略的資源である中東の石油の安定的確保と中東におけ

るヘゲモニーの維持、イスラエル=パレスチナ紛争をイスラエルに有利なかたちで解決するこ

とによってアメリカの中東政策の要であるイスラエルの安全をこれまで以上に確定的なものに

するという戦略的考慮が最も重要だった。

その際、フセイン政権の打倒とイラクの民主化、それを中東全体に波及させていくという目標

も掲げられた、と著者は指摘している。

著者は、ブッシュ・ドクトリンの骨子をまとめているが、

一つは、テロリストのみならず、「テロ支援国家」も軍事攻撃の対象と見なしたこと。

もう一つは、伝統的抑止概念はテロリストには効果的に機能しないとの考えにもとづき、先制

攻撃を正当化したこと。

さらに、そうした考えにもとづくブッシュ政権の外交の特徴は、

第一に、軍事力偏重であり、第二に、単独主義的な色彩が濃厚であり、第三に、善悪二元論的

発想にもつづき世界を敵か味方かに単純化する傾向、だとしている。

これらのブッシュ政権の外交が、米欧関係の亀裂を生み出した直接の要因だとも指摘する。

そして、アメリカ外交史家ロナルド・スティールを引用し、押し付けがましいアメリカの民主主

義を世界に普及させるための運動の特徴を三つあげている。

第一は、アメリカの政治イデオロギーの確認という側面であり、その本質は福音的であり、自

由はアメリカ人だけが享受すべき恩恵ではなく、この恩恵は他の国の人々にも普及させなけれ

ばならないと考える。

第二に、この政治イデオロギーは、アメリカ型民主主義が広く受容される世界は、より安全で

繁栄するという信念に裏付けられている。

第三に、このイデオロギーは、アメリカの行動を正当化するために効果的な機能を果たす。

それらをキッシンジャーの言葉に直すなら、

「民主主義の原理をひろめることを通じて平和を達成するのを主眼としている」

「アメリカの外交政策は、国内の原理すなわち万国共通の原理で、それを適用することがつね

に有益だという確信を反映している」

「アメリカでは、相手の信仰や信念を変えようとする精神が根付き、既成の機構やヒエラルキ

ーへの根深い不信がそれにともなっている」

であり、冒頭で引用したミアシャイマーも述べているように、

「リベラリズムの価値観はアメリカ人の肌によく合う」

ということであろう。

特に、こうしたアメリカの使命感を前面に出して戦争を正当化したのはブッシュ(ジュニア)政

権で顕著であった。

ブッシュ(ジュニア)に限らず、アメリカの多くの政治家にいえることは、ケナンが指摘してい

るように、

「深くしみこんだアメリカ式の考え方によると、われわれの敵方はつねに悪魔的であり、怪物

であり、計り知れない、不可解なものでなければならなかった。

その敵方が時にはわれわれの行動に反作用的に行動したことを認めて敵方の行動の責任の一半

を負うことを自認するなどということはとても考えられないことであった」

ということでもあろう。

いずれにしても、本書は、朝鮮戦争からブッシュ(ジュニア)政権までだが、キッシンジャーや

ケナンが指摘していた、アメリカの外交政策の特徴を再認識できる内容となっている。

特に冷戦以降、アメリカの一極支配になってからの、ブッシュ(シニア)、クリントン、ブッシ

ュ(ジュニア)政権の世界戦略が詳述されているので、それらの時代に関心がある方にはおスス

メしたい。

ちなみに、ネオコンは、元々はリベラルな民主党員であったが、六〇年代の民主党政権下で高

揚したリベラリズムの行きすぎに批判的な立場をとり、次第に保守化していった連中。

外交面では、軍拡と対ソ強硬論を唱え、ニクソン政権のデタント政策に反発し、反デタントを

形成し、八一年にレーガンが大統領になると、ネオコンの連中は「強いアメリカ」をスローガ

ンに掲げ、軍事力増強と対ソ強硬路線を唱えるレーガンのもとに結集した。

クリントンやブッシュ(ジュニア)に比べれば、トランプ大統領の方がまともだ。

「介入主義」とは、現代人の大いなる病だ。

とりあえず介入するだけの力を持つ国の首脳が、「人道主義」の美名のもとに、

遠隔地のほとんど知識もない地域紛争に安易に介入すれば、

たとえ善意にもとづく介入でも、結局は、甚大な被害をもたらしてしまう。

すべての責任は、彼らの無知にある。