われわれは、なぜあの第二次世界大戦に巻き込まれてしまったのか。

その真実をそろそろ見極めるときに来ている。

プロパガンダ情報、隠蔽、作られた神話などを捨象し、歴史的事実だけで判断する。

そういう態度をとればFDRの裏の顔(the other side of coin)が自ずから浮き上がってくるので

ある。

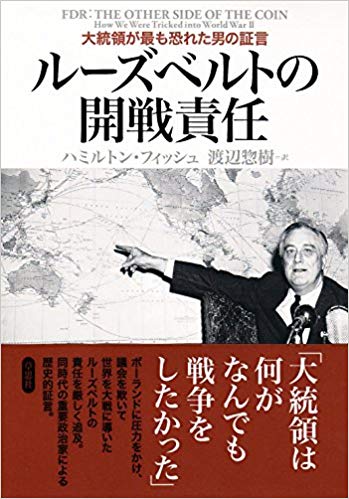

『ルーズベルトの開戦責任:大統領が最も恐れた男の証言』ハミルトン・フィッシュ

訳者の渡辺惣樹氏によれば、「真の意味での歴史修正主義」に立つ最も重要な三つのうちの一

つが、ハミルトン・フィッシュ『ルーズベルトの開戦責任』。

他の二つは、チャールズ・カラン・タンシル『裏口からの参戦』とハーバート・フーバー『裏切

られた自由』。

ハミルトン・フィッシュは、二十五年間、共和党の下院議員であった人物。

一九三三年から四三年まで外交問題委員会、一九四〇年から四五年までは議院運営委員会の主

要メンバーでもあった。

一九三〇年にはアメリカ国内の共産主義活動の調査委員会をワシントン議会に発足させている

が、その中心人物がフィッシュであったことから、フィッシュ委員会と呼ばれていた。

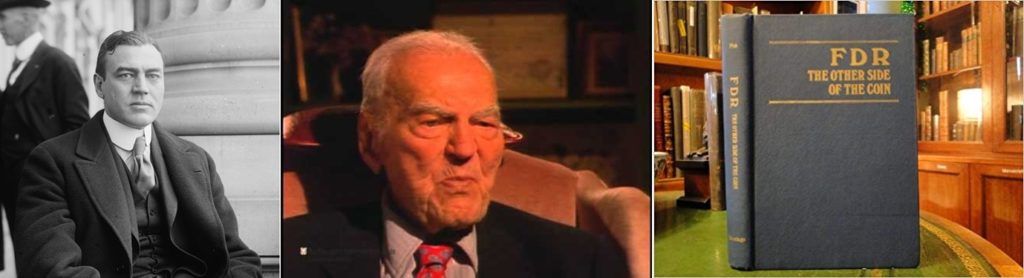

ハミルトン・フィッシュ3世(1888年12月7日-1991年1月18日)-(左)若き日、(中)亡くなる前年、(右)原著『FDR: The Other Side of the Coin』

ハミルトン・フィッシュ3世(1888年12月7日-1991年1月18日)-(左)若き日、(中)亡くなる前年、(右)原著『FDR: The Other Side of the Coin』

フィッシュは家系的にルーズベルト家に遜色のない典型的なオランダ系WASPであった。

ニューヨーク周辺に多いオランダ系WASPはニッカーボッカーと呼ばれているが、フィッシュ

家もルーズベルト家と双璧をなすニッカーボッカーの名門であった。

フィッシュの祖先はニューヨークがオランダの植民地時代のオランダ総督にまで遡ることがで

き、フィッシュの祖父はグラント政権時代の各国務長官であったという。

若き日のハミルトン・フィッシュは、第一次世界大戦に参戦し、黒人部隊(第三六九連隊:通称ハ

ーレム・ヘルファイターズ)に属する一中隊(K中隊)の指揮官として戦い、シルバー・スター勲章

まで授与されている。

一九四〇年九月、アメリカ第一主義委員会が発足している。

この委員会は、防衛力の強化には賛成だが、アメリカ自身が攻撃されない限り、ヨーロッパの

戦いにアメリカの若者を送ってはならないと主張し、全米各地に支部を設け、会員数は八十万

を超えていた。

このアメリカ第一主義委員会のスポークスマンの役割を果たしていたのが、飛行家・冒険家のチ

ャールズ・リンドバーグであった。

リンドバーグはニューヨークやシカゴで演説し、集まった数万人の聴衆を熱狂させていたとい

う。

非干渉主義のリーダー的存在だったフィッシュも、アメリカ第一主義委員会の主張に賛同して

いた。

フィッシュは野党共和党の重鎮であり、ヨーロッパの戦いに介入したかったルーズベルトの干

渉主義的な外交をことごとく「妨害」していた。

世論のほうも、ヒトラーのポーランド侵攻でその割合は若干減ったものの、真珠湾攻撃までは

八五パーセント程度で推移し一九四〇年から四一年にかての世論は九七パーセントが参戦に反

対であった。

さらにルーズベルトを刺激したのが、ルーズベルトのニューヨークの自邸がフィッシュの選挙

区内にあったことであり、フィッシュはルーズベルトにとって厄介な政敵であった。

ルーズベルトはフィッシュを「最も恐れ、そして激しく嫌悪」していた。

ところが、一九四一年十二月七日早朝(ハワイ時間)に真珠湾攻撃が起こると状況が一変する。

真珠湾攻撃の翌日にはルーズベルト大統領が、日本に対して宣戦布告を議会に求め演説する

(「恥辱の日」演説)。

そして、このルーズベルトの演説に肯定的に応えたのがハミルトン・フィッシュだった。

フィッシュはルーズベルトに続いて演説し、議会に対して対日宣戦布告容認を訴え、ルーズベ

ルト支持を呼びかけるようになった。

フィッシュが対日戦争を容認したことでアメリカ第一主義委員会の活動も停止した。

しかし、ルーズベルトの死後、彼の対日外交の詳細と日本の外交暗号解読の実態が明らかにな

り、最後通牒(ハル・ノート)の存在が露見すると、ルーズベルトが不必要に日本を挑発していた

ことに気がついた。

それ以降、フィッシュは対日宣戦布告を容認する演説を行ったことを深く愧(は)じたという。

さらに、戦後の研究でルーズベルト外交の欺瞞性が明らかになると、フィッシュの怒りは日に

日に増していった。

しかし、フィッシュはその怒りを自分の中だけにとどめていた。その理由は、アメリカが世界

各地で共産主義勢力と対峙していたからであった。

長い沈黙の末、本書が上梓されたのは一九七六年。フィッシュは八七歳の高齢になっていた。

世を去る前に本当のことを書き残したい。その強い思いで本書を出版している。

日本への宣戦布告を行うルーズベルト米大統領

「私は今では、あのルーズベルトの演説は間違いだったとはっきり言える。あの演説のあとに

起きた歴史をみればそれは自明である。

アメリカ国民だけではなく本当のことを知りたいと願う全ての人々に、隠し事のない真実が語

られなければならない時に来ていると思う」(本書)

「あの戦いの始まりの真実は、ルーズベルトが日本を挑発したことにあったのである。

彼は、日本に、最後通牒を突きつけていた。それは秘密裏に行なわれたものであった。

真珠湾攻撃の十日前には、議会もアメリカ国民をも欺き、合衆国憲法にも違反する最後通牒が

発せられていた」(本書)

「私は、この書の発表を、フランクリン・ルーズベルト大統領、ウィンストン・チャーチル首

相、ヘンリー・モーゲンソー財務長官、ダグラス・マッカーサー将軍の死後にすることに決めて

いた。

彼らを個人的にも知っているし、この書の発表は政治的な影響も少なくないからである。

彼らは先の大戦の重要人物であり、かつ賛否両論のある人々だからである。

私はこのような人物の評判を貶めようとする意図は持っていない。

私は、歴史は真実に立脚すべきだとの信条に立っているだけである」(本書)

ハミルトン・フィッシュは、ルーズベルトとは長いこと親しい友人関係にあった。

その関係は一九一三年から一九三三年までの二十年にもわたっている。

そんな良好な関係を築いていたフィッシュだったが、ルーズベルトと決定的に決別するように

なる。それには二つの理由があった。

まず一つが、ニューディール政策の一環として設立した新組織である、NRA(the National

Recovery Administration 全国復興庁。アメリカ産業全体の給与や製品価格を統制する機関)

やAAA(the Agricultural Adjustment Admi-nistration 農業調査局)は、社会主義的であり、

合衆国憲法の精神にそぐわないものと確信したこと。

不況を脱するための政策として、フィッシュも当初は支持していたが、半年経った頃には、ル

ーズベルトとは政治的に決別することを決めていたという。

もう一つが、FDRが大統領就任(第一期政権は一九三三年から)早々にソビエトロシアを国家承

認(一九三三年十一月)したことだった。

FDRは一九一〇年にニューヨーク州上院議員に選出されている。

そのころのルーズベルトはジェファーソニアン(州権主義者)だったが、大統領選挙で当選する

と変身したという。

FDRは過激な共産主義者や社会主義思想にかぶれた若い学者や政治家をワシントンに連れてき

た。FDRは読書をほとんどしなかった。経済や財政についての知識もほとんどなかった。

ニューヨーク州知事に選出されてから死ぬまで「政治屋」として生きた男であった。

フィッシュに拠れば、FDRは反対勢力を徹底的に嫌ったという。その執念深さは、裕福な出自

を考えれば不思議なほどであったと。

「FDRの周りには一般に左翼と呼ばれる連中から過激派、あるいは(イギリスのフェビアン協会

の影響を受けた)フェビアン社会主義者などが群れ集まった。

レックスフォード・ダグウェル(AAA長官)、ヘンリー・ウォーレス(副大統領)、シドニー・ヒルマ

ン(労働運動家)、ハリー・ホプキンス(大統領顧問)、アルジャー・ヒス、ハリー・デクスター・ホ

ワイト、ラクリン・カリー(経済顧問、FDR首席秘書)といった連中である」(本書)

「FDR政権は危ない政権だった。共産主義者に甘い考えを持つ人間が溢れていた。

それがまるで流行の思想であるかのような空気があった。

ルーズベルト本人だけでなく夫人(エレノア)もそうであったし、前出のヘンリー・ウォーレス、

シドニー・ヒルマン、ハリー・ホプキンス、アルジャー・ヒス、ハリー・デクスター・ホワイトも同

様であった。

陸軍参謀総長のジョージ・マーシャルや国務次官補のディーン・アチソンは中国共産党に甘かっ

た。アチソンは後にその態度を変えている」(本書)

上段左から、ラクリン・カリー(FDRの経済顧問)、アルジャー・ヒス(FDRの側近)、オーウェン・ラチモア、下段左から、ハリー・デクスター・ホワイト(経済学者・財務次官補)と右がケインズ、ハリー・ホプキンス(大統領顧問)、ヘンリー・ウォーレス(副大統領)、シドニー・ヒルマン(労働運動家)

上段左から、ラクリン・カリー(FDRの経済顧問)、アルジャー・ヒス(FDRの側近)、オーウェン・ラチモア、下段左から、ハリー・デクスター・ホワイト(経済学者・財務次官補)と右がケインズ、ハリー・ホプキンス(大統領顧問)、ヘンリー・ウォーレス(副大統領)、シドニー・ヒルマン(労働運動家)

FDRは、ハリー・ホプキンスとスターリンの仲が極めて良いことが自慢であったという。

二人は親友であるとまで言って喜んでいた。ホプキンスはスターリン擁護を繰り返していた。

ホプキンスは外交は素人同然であったが、ヤルタの同行メンバーの中で最も力を持っていた。

そのヤルタ会談では、ホプキンスとともにアルジャー・ヒスもルーズベルトの後ろに控え、FDR

に必要に応じてメモを入れていたという。

この頃のルーズベルトは病に冒されていて、肉体的にも精神的にも疲れ切っていた。

ヒスは、ヤルタ会談から四年後にソビエトのスパイとして告発され、国務省の秘密文書をソビ

エトに流していたことが判明し投獄されている。

そのヒスはワシントンの議会で次のように証言している。

「ヤルタ会談の中身についてある程度私が関与していたことは事実である」。

副大統領のヘンリー・ウォーレスも共産主義に対してかなりの理解を示した人物であり、

ウォーレスはヨーロッパで共産革命が起きたほうがよいと述べていたという。そのほうが人々

は幸福になるとまで考えていた。

ハリー・デクスター・ホワイトは財務省高官で共産主義者。財務省の立場から外交をアドバイス

していた。

ラクリン・カリーはFDRの外交顧問であり、後に共産主義者として糾弾されるとコロンビアに逃

亡している。

なのでフィッシュは、ヤルタ会談こそが冷戦の原因を作った、として糾弾する。

「ヤルタ会談こそが、その後の中国や北朝鮮、ベトナムに共産政権を設立させ、他の東南アジ

ア諸国にも共産主義勢力を拡散させたきっかけとなった。

朝鮮戦争もベトナム戦争もその原因は、ヤルタ会談にあるのだ」(本書)

「FDRは、ヤルタ会談は自由な国家が(全体主義国家に対して進めた)戦いの勝利の証だと宣言

していた。

しかし実態は、ポーランドを筆頭にした東ヨーロッパの共産化を容認したものである。

結局その態度が中国までも共産化させてしまうことになった」(本書)

ヤルタ会談は一九四五年二月四日~十一日に行なわれているが、ハーバート・フーバーが「人類

の指導者ともいうべき面々は、テヘランで恐ろしい悪魔を放ってしまった」と書いている、

テヘラン会談が一九四三年十一月二十八日~十二月一日に開かれており、その三カ月前にルー

ズベルトは、ホワイトハウスでフランシス・スペルマン枢機卿(ニューヨークの大主教で、ロー

マ法王から任命された)に、次のように語っていた。

「スターリンはフィンランド、バルト三国、ポーランドの東半分とベッサラビアを取るであろ

う。東ポーランドの住民は概ねロシア人になることを望んでいる」

「中国は極東地域を、アメリカが太平洋地域を取り、イギリスとロシアがヨーロッパとアフリ

カを分割する。

英国が世界に植民地を確保していることに鑑みると、ロシアがヨーロッパのほとんどを勢力下

におくことになろう」

「もちろん希望的観測と言われるかもしれないが、ロシアの勢力圏の下にあってもその支配の

やり方は穏健になるだろう。共産主義の勢いは今後とも強まるであろう。

フランスについて言えば、レオン・ブルムが政権をとっていれば、共産主義者はそれで十分だと

考える可能性がある」

「ロシア経済が見せた驚くべき躍進を見逃すことはできない。ロシア財政は健全である。

ロシアの勢力下に入るヨーロッパ諸国はロシア的システムに舵を切るのに激しい変革が必要に

なろう。

ヨーロッパ諸国は、つまりそれはフランス、ベルギー、オランダ、デンマーク、ノルウェーに

加え現在の敵国ドイツとイタリアを含むのであるが、ロシアの影響下で生きることに耐えなけ

ればならない」

フィッシュは、FDRの頭の中では、戦争終結の一年半以上前から、あるいはその後のあらゆる

和平会談開催の前から、ヨーロッパをソビエトの勢力下におき、ソビエトがそのような立場で

振る舞うことを認めると決めていたのである、と指摘する。

さらには、上述の一番下の発言については、FDRが「ソビエト」や「共産主義」という用語を

使っていないことにも注意すべきであり、彼はロシアという言葉に置き換えている、とも指摘

する。

戦後のヨーロッパの枠組みについても、FDRが自分で考えたとは思えないとして、FDRの周辺

にいた親ソビエト勢力が知恵をつけたのであろう、としている。

その候補は、ハリー・ホプキンス、アルジャー・ヒス、ハリー・デクスター・ホワイト、ラクリン・

カリー。

「私は、歴史家がいつの日にか、FDRが一九四三年九月三日に、スペルマン枢機卿に語った言

葉の意味を精査してくれるものと期待している」(本書)

フィッシュは、第二次世界大戦の直接の引き金になったダンツィヒ問題についても言及してい

る。

「ダンツィヒ問題は平和的な外交交渉で解決できたはずであった。

チェンバレン首相もボネ外相も、FDRの圧力によってドイツとの戦いを始めてしまったことを

公に認めている。

わが国の大統領がヨーロッパ外交に干渉する。それも、戦うことを促すような干渉のやり方で

あった。

これまでに、そんな外交をした大統領はわが国の歴史上一人としていなかった」(本書)

ダンツィヒ問題が外交交渉で解決していたら、ポーランドは中立を保てたか、ドイツ側に立っ

て、スターリンと戦っていたに違いないと。

ヒトラーとスターリンは放っておけば、遅かれ早かれ戦うことになる。それはわかりきってい

たことだった。

このシナリオが現実のものになっていれば、アメリカが参戦することもなかったし、戦後の東

ヨーロッパの共産化もなかった。ユダヤ人の虐殺も回避されていた可能性が高かった。

共産主義が勢いを示し、世界の安寧と自由を脅かすこともなかった、というのがフィッシュの

見立て。

さらには、ロイド・ジョージをはじめとしたイギリスの保守派には、大陸の二人の独裁者を戦わ

せるべきであると考えるものが多かった。そうなれば二つの独裁国が疲弊するはずであった。

これこそがチャーチルの前任ボールドウィン首相(任期一九三五~三七年)やチェンバレン首相

(一九三七~四〇年)が狙っていたことであったと。

しかし、チャーチルはそうした懸念にいっさい耳を貸さなかった、と指摘する。

フィッシュは大戦の勃発する二週間前に、アメリカ議会代表団の団長として、オスロで開催さ

れた列国議会同盟会議に参加している。

会議に参加したフィッシュは、暗礁に乗り上げたヨーロッパ外交を仲裁によって何とか解決さ

せたい。和平を維持させたい。と尽力している。

その会議の前には、アメリカ議会代表団の団長だったということもあり、ドイツのリッペント

ロップ外相に呼ばれ、オーストリアの山荘で会って話もしている。

日本側は和平を模索しているにも関わらず、ルーズベルト大統領が最後通牒(ハル・ノート)を突

きつけたのは一九四一年十一月二六日のこと。これによって日本を戦争せざるを得ない状況に

追い込んだ。この事実をルーズベルト政権は隠していた。

しかしこれは紛れもない歴史的事実である、とフィッシュは指摘する。

「ルーズベルトもスチムソンもハル・ノートを「最後通牒」だと考えていたことは明らかであ

る。スチムソン自身の日記にそう書き留めてある。関係者の誰もが日本に残された道は対米戦

争しかないと理解していた。わが国はこうして憲法に違反する、議会の承認のない戦争を始め

たのである。アメリカは戦う必要もなかったし、その戦いを(アメリカ国民も日本も)欲くして

いなかった」(本書)

最後通牒を発する前日の十一月二十五日の閣議に参加していたのは、ハル、スチムソン、マー

シャル、スタークであった。

さらにこの頃に、ラクリン・カリー補佐官は、蒋介石の顧問で共産主義シンパであったオーウェ

ン・ラチモアから至急電を受け取っている。

どのような条件であっても日本との和平協定には反対であり、米日戦争を願っているという内

容であった。

チャーチルも、もし日本とアメリカが戦争になれば、アメリカは自動的に対独戦争に参入する

だろうと考えていた。

二人の思惑は、アメリカに日本とはどんな暫定協定をも結ばせない方向に作用した、とフィッ

シュは指摘する。

「チャーチル、スターリン、オーウェン・ラチモア、スチムソン、ラクリン・カリー等。

これらがわが国を裏口からあの大戦に導いた役者の顔ぶれである」(本書)

一二月六日夜、一一月二六日の米国最終回答(ハル・ノート)への日本の対応が野村大使に日本か

ら届く。この暗号電は海軍が傍受解読しルーズベルトに届けられ、これを読んだルーズベルト

は「これは戦争だな」と声を上げた。

と、チャールズ・カラン・タンシルは『裏口からの参戦』の中で指摘している。

「日本との戦いは不要であった。両国とも戦いを望んでいなかった。

わが国は日本と戦って得るものは何もなかった。

中国はアメリカの友好国であったが、その中国でさえも結局は共産主義者の手に渡ってしまっ

たのである」(本書)

イギリスの失ったものは特に大きく、中国に持っていた利権、マラヤ、シンガポール、ビル

マ、インド、セイロンを失った。

蒋介石もオーウェン・ラチモアから不適切なアドバイスを受けており、日本の中国からの撤兵を

条件にした暫定協定の締結に反対した。

日本の撤兵が実現していれば、蒋介石の中国支配が可能になっていたともフィッシュは指摘す

る。

その中国では、大戦後の情勢がひどく、マーシャルは中国(蒋介石)に約束していた援助をスト

ップしている。この決定は歴史的な大きなミスだったとフィッシュは指摘する。

マーシャルの決断は、国務省極東部内の容共派の助言に拠っており、アチソン、ラクリン・カリ

ー、オーウェン・ラチモア、ハリー・デクスター・ホワイト、ジョン・カーター・ヴィンセント、ヘ

ンリー・ウォーレス(副大統領)、こうした人々の助言の結果、蒋介石は破れ、中国は共産主義者

の手に落ちてしまったと。

日本への原爆投下についてもフィッシュの認識は誠実であり、マッカーサーやニミッツや多く

の科学者が使う必要がなかった、ということに言及しながら、この行為は先の大戦における最

大の間違いであり、最悪の虐殺の一つであった、と述べている。

そのマッカーサーや朝鮮戦争についても、国連の考えや戦略はイギリス政府内に潜り込んでい

たスパイを通じて中共側にリークされていた。

スパイであったのはガイ・バーガスとドナルド・マクリーンであった。中共軍は言ってみれば、

攻撃を受けない場所にいながら、国連軍に大打撃を与えることができたのであった、と指摘し

ている。

さらには、マッカーサーは中共軍の攻撃に備えなければならなかったにもかかわらず、その手

足は縛られていたようなものであったと。

鴨緑江の二十マイル圏内に空軍機を飛ばすことは禁じられていた。この命令はトルーマンとア

チソンの考える宥和政策に基づくものであったと。

この政策の立案にはイギリスが関わっており、イギリスは共産中国を承認しただけでなく、香

港経由で中共軍の必要とする武器を輸出していたという。

多くの軍事関係者はスターリンを対日戦争に参加させることに反対であった。

リーヒ提督、ヘンリー・アーノルド将軍らおよそ五十人の高官が、FDRの決断に抗議する陳情書

に署名している。

この陳情書はマーシャル将軍に提出されたが、マーシャルはそれを無視している。

マーシャルは中国に関わる大統領への助言はいつも間違っていた。

その理由は、容共派の官僚がばっこしていた国務省極東部の影響を受けていたからであろう、

と指摘する。

マーシャルは蒋介石に対して、国民党政府に共産主義者を登用し、共産党の軍隊をも国民党軍

の一部とするように圧力をかけている。

蒋介石がそれを拒否すると、国民党軍への武器の供給を停止した。それによって国民党は共産

党との戦いに敗北することになった。

中国を共産化させてしまったことは犯罪行為に等しい、ともフィッシュは糾弾している。

「中国は自由主義の敵と化した。以後軍事力を強化し工業化が進んでいる。

核兵器の完成に向けて全力を挙げている。数年で巨大な軍事国家に変貌するであろう。

イギリスよりも、フランスよりも、ドイツよりも強力な軍備を持つ大国となり、世界平和を脅

かす存在になるだろう」(本書)

本書は、チャールズ・カラン・タンシル『裏口からの参戦』とハーバート・フーバー『裏切られ

た自由』と同様に、「真の意味での歴史修正主義」(訳者:渡辺惣樹氏に拠る)に立つ最も重要な

三冊のうちの一つであるが、他の二冊に比べてページ数も少なく読みやすくなっている。

チャールズ・カラン・タンシル『裏口からの参戦』は、ルーズベルト政権やその前後の外交に

フォーカスして鳥瞰的な視点で書かれていた印象を受けたが、本書のハミルトン・フィッシュ

『ルーズベルトの開戦責任』は、ルーズベルト政権内で新ソビエト勢力や容共派などから、ど

のような影響を受けて外交を行なっていたのかなどを、タンシルよりフーバーより踏み込んで

書かれている。ハーバート・フーバー『裏切られた自由』はその二冊の間に位置付けられる。

時間が無い方はハミルトン・フィッシュ『ルーズベルトの開戦責任』だけで十分だと思うし

(『裏口からの参戦』と『裏切られた自由』は上下二巻本で1000ページ以上。本書は400ペー

ジ未満)、文庫化もされ手に取りやすくなっている。

何よりもハミルトン・フィッシュの誠実な人柄に感銘を受ける。

それはジョージ・ケナンを読んだ時と似たような感覚でもあった。

わが国は必要もない戦いにFDRの嘘によって巻き込まれた。

その結果三十万人が戦死し、七十万人が傷ついた。

その犠牲の上での勝利の成果は、重篤な病を隠し、死期が近づいていた大統領がヤルタ会談で

台無しにした。

自由と民主主義の国が次々とスターリンによって共産化された。

世界中に人民共和国(Peopl’s Republics)が出現し、皮肉にもそうした国々こそが自由と民主主

義の敵となり、信仰の自由を抑圧している。

何もかも不確実な時代となり、わが国の存在までもがこうした国々によって脅かされている。

『ルーズベルトの開戦責任:大統領が最も恐れた男の証言』ハミルトン・フィッシュ

皆さんもご存知の通り、最近では『ヴェノナ』も再刊されているので、これらの著作とあわせ

て読めば、ソ連の工作活動の様相が明確に見えてくるはず。

米日の戦いは誰も望んでいなかったし、両国は戦う必要はなかった。

その事実を隠す権利は誰にもない。特に歴史家がそのようなことをしてはならない。

両国の兵士は勇敢に戦った。彼らは祖国のために命を犠牲にするという崇高な戦いで命を落と

したのである。

しかし歴史の真実が語られなければ、そうした犠牲は無為になってしまう。

これからの世代が二度と同じような落とし穴に嵌るようなことはなんとしても避けなければな

らない。

『ルーズベルトの開戦責任:大統領が最も恐れた男の証言』ハミルトン・フィッシュ