合衆国に滞在中、注意を惹かれた新奇な事物の中でも、境遇の平等ほど私の目を驚かせたもの

はなかった。

この基本的事実が社会の動きに与える深甚な影響はたやすく分った。

それは公共精神に一定の方向を与え、法律にある傾向を付与する。

為政者に新たな準則を課し、被治者に特有の習性をもたらす。

やがて私は、この同じ事実が、政治の習俗や法律を超えてはるかに広範な影響を及ぼし、

政府に働きかけるばかりの市民社会をも動かす力をもつことに気づいた。

それは世論を創り、感情を生み、慣習を導き、それと無関係に生まれたものにもすべて修正を

加える。

こうして、アメリカ社会の研究を進めるにつれて、境遇の平等こそ根源的事実であって、

個々の事実はすべてそこから生じてくるように見え、私の観察はすべてこの中心点に帰着する

ことに繰り返し気づかされた・・・

境遇の平等は、合衆国におけるほど極限に達してはいないにしても、日ごとにそれに近づいて

おり、アメリカ社会を支配するデモクラシーはヨーロッパでも急速に権力の地位に上ろうとし

ているかに見えた。

このときから私は、ここに読んでいただく書物の構想をいだいたのである。

『アメリカのデモクラシー(第一巻)』アレクシス・ド・トクヴィル

トクヴィルの『アメリカのデモクラシー』は二巻に分かれている(というか別々の本としても認

識することができる)。

第一巻(一八三五年)はアメリカのデモクラシーの形成過程とその政治制度の運用や社会を、

第二巻(一八四〇年)ではデモクラシーが人々の知的運動、感情、道徳などに及ぼした影響を哲

学的に冷静に考察している。

アメリカでは『アメリカのデモクラシー』は外国人(フランス人)の作品にも関わらず、次第に

古典としての地位を獲得していった。

現在、アメリカの政治思想の古典としてあげられるのは、『ザ・フェデラリスト』と『アメリカ

のデモクラシー』だという。

『アメリカのデモクラシー』はフランス人のトクヴィルが、特定の時期のアメリカ社会を観察

して書いたものにすぎないが、やがて外国人著者による作品であることを意識されなくなり、

アメリカ人にとって、時代時代において自らの社会を再確認するための“鏡”の役割を果たすよ

うになっていった。(『トクヴィル』宇野重規)

今では現代のアメリカの政治家がもっとも好んで引用する著作の一冊となっている。

これに対して、トクヴィルの祖国であるフランスでは、アメリカとは逆の現象が起き、急速に

忘れられた存在になっていった。

『アメリカのデモクラシー』刊行当初は、一躍注目を浴び「一九世紀のモンテスキュー」とい

う評価を得て、この評判を足がかりに、アカデミー・フランセーズや政界へ進出していった。

しかし、トクヴィル死後の第二帝政から第三共和政へと移行していくなか、次第に「忘れられ

た思想家」になっていった。

トクヴィル晩年に著した『旧体制と革命』が、フランス革命論として、ヨーロッパ諸国間の比

較政治近代化論として、それなりに読み継がれたのに対して、『アメリカのデモクラシー』は

フランス人読者にとって関心の対象ではなくなっていった。

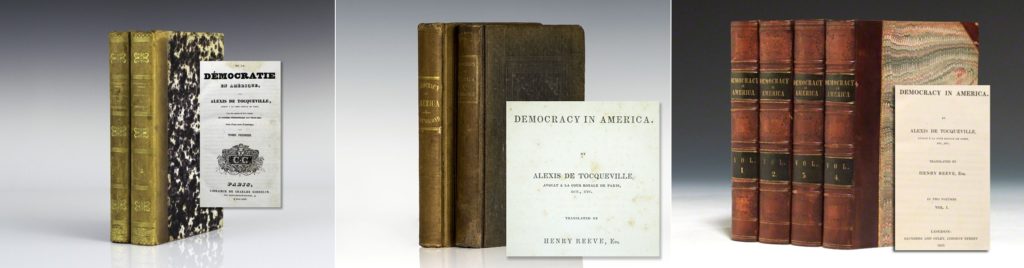

(左)『DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE』フランス(パリ)、(中)『Democracy in America』アメリカ(ニューヨーク)、(右)『Democracy in America』イギリス(ロンドン)

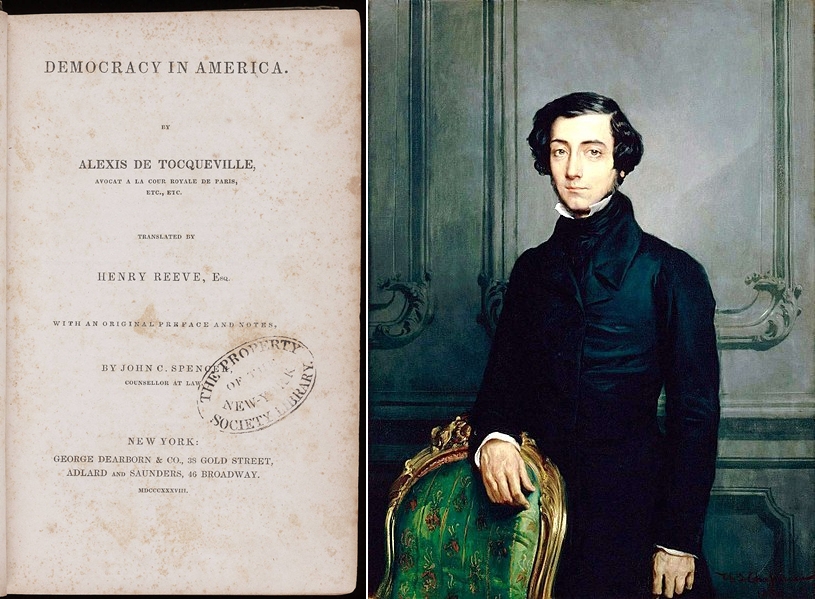

『Democracy in America』のタイトルページと アレクシス・ド・トクヴィル(1805年7月29日 – 1859年4月16日)

『Democracy in America』のタイトルページと アレクシス・ド・トクヴィル(1805年7月29日 – 1859年4月16日)

トクヴィルの遠縁にあたる青年貴族であり、裁判所の同僚でもあったギュスターヴ・ド・ボーモ

ンとともにニューヨークに向かう客船ル・アーヴル号に乗船したのは一八三一年四月二日。

トクヴィル二五歳、ボーモン二八歳のとき。

裁判所の仕事を休職し、アメリカの刑務所制度について、費用は自己負担で視察を行なうとい

う口実であった。

この職業が自分に合っているとは思えなかったトクヴィルにとって、本当に肝心であったの

は、現在の職場を離れること、かねてから関心を持っていたアメリカに実際に行ってみること

であった。

ギュスターヴ・ド・ボーモン

この提案は大臣の受け入れるところになり、トクヴィルとボーモンは一八カ月の休暇を得るこ

とに成功し、三八日間の航海の後ニューヨークに上陸、以後九カ月間にわたり、活発にアメリ

カの調査を進める。

ニューヨークやボストンなどでは多くの政治家や実業家などとの面談や施設の見学を行い、

北西部やカナダ、ミシシッピ川を下り南部へと二度にわたり大旅行を敢行し、アメリカ各地を

訪問した。

トクヴィルらが直接話を聞いたのは、大統領だったアンドリュー・ジャクソンや元大統領のジョ

ン・クィンシー・アダムスなどの当時のアメリカの指導者から、開拓地の名もない農民にまで、

広い範囲に及んだ。

二人は調査を行い、ノートをまとめていったが、二人の関心は刑務所制度に限定されなかっ

た。二人はギゾーの方法論にならい、アメリカの諸制度と社会の総体を捉えようとした。

二人はアメリカに旅立つ前に、ギゾーの『ヨーロッパ文明史』『フランス文明史』の講義を聴

講しているか、講義ノートを手に入れて読んでいた。

ちなみに、ギゾーに関しては、福沢諭吉『文明論之概略』にも大きな影響を与えている。

トクヴィルらはこのノートを携えてフランスへの帰国の途についた。

トクヴィルとボーモンのアメリカ旅行

トクヴィルは由緒ある名門貴族の家系に生まれている。

先祖はウィリアム征服王によるノルマン・コンクェストにまで溯ることかできるという。

ノルマンディー地方に根を下ろした一族は、他の有力な家系とも結びつき、さらに発展してい

た。

トクヴィルの母方の曾祖父は、フランス革命前には啓蒙思想の庇護者として知られ、革命後に

はルイ一六世の弁護人をつとめて処刑された司法官マルゼルブ。シャトーブリアンも近い親戚

だった。

トクヴィルの父エルヴェは若き貴族であった頃、革命に共感を寄せていたという。

しかし、マルゼルブの孫娘ルイーズと結婚したばかりのエルヴェは、妻とともに投獄されるこ

とになる。マルゼルブの係累であることから、ジャコバン独裁下の恐怖政治にまき込まれた。

マルゼルブらが次々に処刑されるなか、エルヴェらも断頭台に送られる直前、ロベスピエール

の没落であやうく難をのがれた。

その恐怖の結果、エルヴェの髪は一夜にして真っ白に変わり、ルイーズの精神は不安定にな

り、生涯回復することがなかった。

家族の雰囲気は暗く、つねにルイ一六世への追悼の記憶にみちみちていたという。

トクヴィルはこのような家庭の三男として生まれている。ナポレオンの帝政下、一八〇五年の

パリでのこと。

ナポレオンが没落し、フランス革命でフランスから追われていたブルボン家の王政が一時的に

復活すると(一八三〇年の七月革命で再度、崩壊する)、エルヴェは王党派の知事として活躍す

ることになり、トクヴィルも父に連れられ、赴任地を転々とする。

エルヴェは知事として有能であったが、ブルボン家への忠誠は生涯変わることがなかったとい

う。

トクヴィルの父エルヴェ

この時期(復古王政期)は、社会の土台が完全に変化しているにもかかわらず、その表層におい

ては、一見したところ旧体制が復活したかのような時代であった。

しかし、現実には、復古王政の軍事や行政は、ナポレオン期に登用された軍人や官僚たち抜き

には、成り立ちえなくなっていた。

復古王政の政府と社会は、新旧の人材が複雑に入りまじったものであった。

ところが、このような状況だったにも関わらず、新と旧は、けっして融合することなく、むし

ろ社会の中に緊張を生み出す原因ともなっていた。

そんな社会状況にあってトクヴィル家は、ブルボン家とカトリックを奉じる旧時代の空気を濃

縮したような家庭であった。

この時代のフランスは教育制度の激変期であり、今日までフランスを特色づける独自の教育機

関の多くが設立されているが、トクヴィルの教育も旧時代の空気を濃縮したようなものであ

り、親子二代にわたってトクヴィル家に尽くしてきたカトリック聖職者ルスィウールから教育

を受けている。

家庭教師のルスィウールがトクヴィルに教えた主たる内容は、古典と宗教であったという。

伝統的な教育を受けた後、トクヴィルは父エルヴェの赴任地であるメースに送られ、そこの高

校(リセ)で勉強を続けるようになる。

学校では、修辞学などで優秀な成績を修めていたみたいだが、メースの知事官舎で少年期を過

ごしたトクヴィルにとって何よりも重大であったのは、父の書斎で蔵書を読みふけるというも

のだった。

ここでの読書を通じて、信仰に対する懐疑が生まれ(最後まで棄教はしなかった)、自らの出身

である貴族階級の未来に対する不安を抱いたという。

トクヴィルが勉強したメースの高校(リセ)

メースの高校を卒業したトクヴィルは、武人貴族の家系の末裔として、トクヴィル家の男子は

軍人の道を選ぶのが普通であったが、パリ大学法学部に進学する。

一つのきっかけとなったのは、曾祖父のマルゼルブであったという。

法律の勉強は退屈だったみたいだが、トクヴィルはパリ大学での勉強を終えた後、ヴェルサイ

ユ裁判所の判事修習生になる。

トクヴィルはこの職務に対しても興味を見だせなかったが、後にともにアメリカに旅立つギュ

スターヴ・ド・ボーモンと同僚になる。

そして、先述したようにトクヴィルはボーモンとともにアメリカに旅立つのだが、しかし、何

故アメリカだったのか。

アメリカの刑務所制度についての調査、という口実ではあったが、トクヴィルの最初の重大な

関心は、フランスのおける共和政の実現可能性を念頭に置きつつ、現実に存在する共和国とし

てのアメリカの実情を観察することにあった。

ヨーロッパでは、都市国家より広い国土を持つ大国が共和国となりうるかという問題が、古く

から論じられ、政治学の大きな問題だった。

モンテスキューも、共和政にふさわしいのは小国であり、大きな国家には君主政が適合してい

ると論じている。

フランスでは、革命によって君主政を打倒し、一度は共和政を経験したが、はたして大国に共

和政は可能かという問題は、きわめて現実的な、切迫したテーマであった。

君主政か共和政かという問題は、王政復古により一度は封印されたが、トクヴィルがアメリカ

に旅立つ約一年前には、七月革命が起き、再度この封印は解き放たれ、大国における共和政の

可能性という議論は再度脚光を浴びることになっていた。

ブルボン家のシャルル一〇世を追放した後、オルレアン家のルイ=フィリップを「市民の王」

として迎えるという収拾策が採用されたが、共和政への関心はいまだ消えていなかった。

トクヴィルのアメリカへの旅立ちは、現実に実現している共和国としてのアメリカの実情を観

察する、ということではあったが、ヨーロッパ文明を相対化する視座を提供してくれるものと

してのアメリカ、という関心も旅立たせた一つの契機でもあったという。

(『トクヴィル』宇野重規)

「・・・フランスにとってのアメリカは二重の存在であった。

すなわち、一方で、アメリカはフランスの未来を指し示すものであった。

フランスもまたいずれ共和国になるとすれば、アメリカにおける民主的共和国の実験をきわめ

て重要な意味を持つ可能性があった。

他方で、アメリカはフランスをはじめとするヨーロッパ社会が失った、より純粋な習俗を保っ

た国ともみなされた。

したがって、アメリカという主題を選んだトクヴィルにとって、アメリカがはたしてヨーロッ

パの未来なのか、あるいは過去なのかという問題に一つの解答を示すことが問題となった。

この課題に対し、トクヴィルは『デモクラシー』において、次のような答えを出すことにな

る。

すなわち、アメリカこそ「諸条件の平等」がその極限に達した、「デモクラシー」のもっとも

発展した国である。そして、「デモクラシー」が共通の未来である以上、アメリカはフランス

の未来である、と」(『トクヴィル』宇野重規)

岩波文庫『アメリカのデモクラシー』松本礼二訳では「境遇の平等」としているが、

宇野重規氏は「諸条件の平等」に変更している。

松本礼二訳も優れたものであるが、誤解の少なさを優先し、「諸条件の平等」を用いたと。

一八三二年の春に帰国したトクヴィルだったが、『アメリカのデモクラシー』第一巻が刊行さ

れたのは一八三五年一月。

『アメリカのデモクラシー』の執筆に専念できたわけではなく、刑務所制度観察の結果をボー

モンとともに執筆して公行する仕事が待っていた。

さらには、前々から関心のあったイギリスにも訪れてもいるが、アメリカから持ち帰った膨大

なノートや資料を整理し、必要な文献をあらためて読まねばならなかった。

トクヴィルが一八三五年に著した『アメリカのデモクラシー』第一巻だが、アメリカの地理や

歴史、デモクラシーの形成過程とその政治制度の運用や社会、などが描かれているが、一読し

て感じたことは、トクヴィルはアメリカのデモクラシーに対して、評価していないように感じ

た。

アメリカの制度なんかに関しては、トクヴィルは好印象を受けたように描かれている箇所もあ

るが、第一巻だけではなく第二巻も含めて、デモクラシーに対して悲観的に描かれている。

トクヴィルは「アメリカのデモクラシー」に対して好意的に観察・分析していた、と思う人もい

るのかもしれないが、ぼくには、トクヴィルの眼には悲観的に映っていたと感じている。

トクヴィルは第一巻の序文で次のようにも書いている。

「私がアメリカを検討したのは、単に当然の好奇心を満足させるためだけではない。

私はわれわれの役に立つ教訓をアメリカに見出そうと望んだのである。

私がアメリカに賛辞を捧げようとしたと考えるならば、読者の期待は奇妙な当て外れとなろ

う。本書を読まれる方は、そんなつもりが私になかったことを誰しも納得されるだろう。

アメリカに見られるような政治形態一般を推奨することも私の目的ではなった」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

「私はアメリカの中にアメリカを超えるものを見たことを認める。

そこにデモクラシーそれ自体の姿、その傾向と性質、その偏見と情熱の形態を求めたのであ

る。

私はデモクラシーを知りたかった。少なくともそれに何を期待すべきか、何を恐れるべきかを

知るために」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

一〇〇年以上前に著されたもので、主として平等一般の特質を扱ったものだが、アメリカやア

メリカ人についての冷静な考察なども、今でも通じるし、かなり参考になる。

「チャールズ一世の治世を通じて英帝国を分裂させた宗教的政治的熱狂は、年ごとに新たな分

離派の群れをアメリカ沿岸に運んだ。

イギリスではピューリタニズムの温床は依然として中産階級にあった。移住者の多くも中産階

級の出であった。

ニュー・イングランドの人口は急激に増加し、母国ではなお身分制度が人をほしいままに差別し

ているうちに、植民地ではどの部分も同質的な新しい社会が次第に姿を現していた。

古き封建社会の中から、古典古代も夢見なかった大規模なデモクラシーが武装して脱出したの

である。

イギリス政府は数多くの移住者が出るのを見ても、それが紛争の芽を摘み、新たな革命の火種

を遠ざけることになると安心し、なんの痛痒も感じなかった。

それどころか、政府は全力をあげて移住を促進し、それでいて、国家の厳しい法制からの避難

場所をアメリカの地に求めた人々の運命にほとんど関心を示さぬようであった。

イギリス政府はまるでニュー・イングランドを想像力の夢見る場所、改革者の自由な実験に委ね

るべき地域とみなしているかのようであった」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

『ピルグリムファーザーの乗船』ロバート・ウォルター・ウィアー

イギリス系アメリカ人の文明は、まったく異なる二つの要素の産物であり、この二つの要素は

他の場所で相争ったのに対し、アメリカでは両者を混ぜ合わせ、見事に結びつけることに成功

した。それは、“宗教の精神”と“自由の精神”、であるとトクヴィルは指摘する。

「人々は宗教的意見のために友人、家族、そして祖国を捨てている。

それほど高価な代償を支払った以上、彼らはそうして得た精神的財産の追求にひたすら打ち込

んだと思うであろう。

ところが彼らは、ほとんど同じ熱意をもって物質的富と精神的喜びを追い求め、あの世に天国

を追い、この世に繁栄と自由を求めている」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

アメリカ人の社会状態はすぐれて民主的であり、植民地が生まれたときすでにこの特徴は明ら

かであり、今日ではさらに著しい、とも指摘している。

そして、今でも通じるアメリカ人の特徴をトクヴィルは観察して次のように書いている。

「アメリカに金持ちは少ない。ほとんどあらゆるアメリカ人は仕事をもたねばならない。

ところで、およそ仕事には修練が必要である。このためアメリカ人が知性を広く養うことがで

きるのは人生の最初の数年にすぎない。

一五歳になれば、仕事に就く。かくして彼らの教育は、われわれのそれが始まるころには終わ

ってしまう。それ以後も教育が続く場合には、金になる特別の対象にしか向かわない。

仕事で儲けるのと同じ態度で学問を研究し、しかもすぐに役に立つことが分かる応用しか学問

に求めない」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

今のアメリカでは金持ちが増えたが、実学重視の所は当時と同じだろう。

それは戦後の日本も同様であり、今では世界規模でそのような傾向になってしまっている。

「アメリカの社会状態はそれゆえ、このうえなく異常な現象を示している。

この国では人は地上のいかなる国よりも、また歴史に記憶されたいかなる時代にも増して、

財産と知性において平等であり、言い換えれば誰もが等しい力をもっている」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

アメリカ人らが変わらぬ熱意をもって愛するのは平等であり、彼らは急激な衝動に駆られ、唐

突な努力を傾けて自由に猛進するが、目標を失うとあきらめてしまう。

ところが、平等なくしては彼らは何事にも満足しなく、これを失うくらいなら、身を滅ぼすこ

とにも同意しよう、とも指摘し、トクヴィルはアメリカ人の特徴を見抜いている。

トクヴィルはアメリカの人民主権の原理についても述べている。

それ以前までは、人民主権の原理はほとんどあらゆる人間制度の根底に多少は見出されるもの

であったが、通常は底深く埋もれていた。

国民の意志という言葉は、あらゆる時代の陰謀家や専制君主が最大限に乱用したものの一つで

もあった。

しかし、アメリカでは人民主権原理は、隠されたものでも、空しいものでもなく、習俗がこれ

を承認し、法律がこれを宣言している。

それは自由とともに拡大し、なんの障害にもあわずにその最終的帰結に達している、と指摘す

る。

「人民は立法者を選ぶことを通じて法の作成に加わり、執行権の行使者を選挙することでその

適用に参加する。

政府に任された部分が小さく限定されている限り、また政府がその民衆的起源を意識し、自ら

の源泉に従う限り、人民自身が統治していると言うことができる。

神が宇宙を統べられるように、人民がアメリカの政治の世界を支配している。

人民こそ万物の原因であり、目的である。

すべてはこれに発し、すべてはこれに帰する」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

『村の選挙』(1852) ジョージ・カレブ・ビンガム

さらに、その人民主権の原理に基づく政府の形態にも言及しているが、アメリカ連邦を構成し

ている諸州は、制度の外観はみな同じ姿をし、政治と行政の活動は三つの舞台に集中してお

り、それらは人体を動かす種々の神経中枢にも比較できる、としている。

「最初の段階に地域共同体(タウン)があり、その上に郡(カウンティ)が、最後に州(ステイト)

がある」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

それは、タウンがその権限を授与されたのではなく、逆にもともともっていた独立性の一部を

州に割譲したようなものであり、この違いは重要である。

かつてはイギリスが植民地全体を支配していたが、タウンの事務はそのときから人民がとって

きた。タウンにおける人民主権はただ古い状態だというだけでなく、初めからのあり方なので

ある、とも指摘する。

トクヴィルは選挙の仕組みについても考察し、次のように書いている。

「合衆国の諸制度を研究し、この国の政治的社会的状況に注目すればするほど、ここでは幸運

と人間の努力とが驚くほど協力し合っていることに気づく。

アメリカは新しい国であった。しかしここに住んだ国民は他の場所ですでに長い間自由を行使

していた。

この二つが国内の秩序に大きな要因であった。しかも、アメリカは外国による征服を少しも恐

れる必要がなかった。

アメリカの立法者はこうした恵まれた状況のおかげで、無力で従属的な執行権を樹立するのに

苦労はなかった。

そして執行権を弱く従属的につくっておけば、これを選挙制にしても危険はなかった」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

『選挙の日』(1815) ジョン・ルイス・クリメル

大統領の選挙、特に再選するときの様子やその欠点についても見抜いて指摘しているが、それ

は今にも通じる。

「大統領は自分の身を守るのに大わらわらとなる。彼はもはや国家のためではなく、自分の再

選のために統治する。

多数におもねり、大統領の義務にしたがって多数派の情念に抗するどころか、その恣意の命ず

るままに走り回る。

選挙が近づくにつれて、陰謀が盛んになり、動揺はより激しく、より拡大する。

市民はいくつかの陣営に分かれ、候補者の名を党派の名とする。

国民全体が熱病状態に陥り、新聞の論題は毎日選挙であり、私人が話し合うのも選挙のことで

ある。

選挙を目的としない運動は一つとしてなく、人が考えることといえば選挙であり、それだけが

現在の唯一の関心となる」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

決定的瞬間に近づくにつれ、大統領の頭の中では個人的利害が一般的利害に取って代わり、

それゆえ再選の原則は政府の腐敗傾向を拡大し、一層危険なものとする。

国民の政治道徳を低下させ、愛国心を抜け目なさで置き換えてしまう傾向がある、とも批判的

に書いている。

「外国人にとっては、アメリカ人の内政上の争いはほとんどすべて、一見、理解しがたく、ま

た子供じみて見える。

そのような悩みに真剣に取り組む国民を哀れむべきか、それとも、そんなことにかまけていら

れるのを羨むべきか分からなくなる」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

アメリカでは、法をつくる者もこれを執行する者も人民が任命する。

法律違反を罰する陪審を構成するのも人民であり、制度は原理のみならず、あらゆる展開にお

いて民主的である。しかしすべての制度の上、あらゆる形式の外に人民の力という至高の権力

が存在し、これが制度や形式を思うままに破壊し、修正している。

それは多数者が人民の名において統治する、とトクヴィルは多数者(大衆)についても指摘す

る。

そして、人民主権(大衆)の一つの必然的帰結であるとして出版(メディア)についても論じられ

ている。

「自由を標榜しながらある種の国では、抑圧を受けた者が裁判に訴える権利が憲法で保障され

ず、権力の個々の機関が法を犯しても罰せられないことがある。

このような国民にあっては、新聞の独立は単に一つの保障ではなく、市民の自由と安全に残さ

れた唯一の保障と考えねばならない」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

新聞の内容に関して、フランスとの違いを述べているが、フランスでは商業広告はごく限られ

た紙面しか占めておらず、ニュースさえあまり多くはないが、アメリカでは、全体の三分の二

は広告で占められており、残りはたいてい政治のニュースやただの事件記事で埋まっている。

フランスで読者の日々の糧になっているような激しい論説は、紙面の片隅に時たまにしか見つ

からない、と述べている。

アメリカの新聞記者の地位は低く、教育は貧しく、思想表現は通俗である。

新聞記者の精神は、対立する相手の感情を遠慮なく挑発し、主義主張は放置して襲いかかり、

私生活を暴きたて、弱みと欠点を裸にさらす、とも批判的に指摘している。

さらには、結社(今でいう政治団体)についても観察しているが、

「政治における結社の無制限の自由が、合衆国では、他の国ではおそらく予想されるような恐

ろしい結果をこれまでのところ生んでいないことは認めねばならない。

この国で結社の権利はイギリスからもちこまれたものであり、しかもそれはアメリカではつね

に存在した。

今日、この権利の行使は習慣、習俗の中に組み込まれている」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

と指摘している。

トクヴィルがアメリカに着いてすぐに感じたことは、被治者の中にはすぐれた人は沢山いるの

に、為政者の側にはそれが少ないことであり、これには驚いたという。

「今日、合衆国では、最上の人物が公職に呼び出されることは滅多にない。

これは確かな事実であり、しかもデモクラシーがかつてのあらゆる限界を超えるにつれて一層

そうなってきたと認めねばならない。アメリカの政治家の質が、この半世紀、著しく低下した

ことは明らかである」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

その原因は民主主義によるものであり、民衆の知識をある一定の水準以上に引き上げることは

不可能であり、教育方法を改善し、学問を安価に学べるようにしたところで無駄である、と言

い切っている。

時間をかけずに学問を修め、知性を磨くというわけには決していかない。

つまりは働かずに生きていける余裕がどれだけあるか、この点が民衆の知的進歩の超えがたい

限界を成している、と。

「民衆にはこのような仕事に捧げる時間も手段もない。

民衆はいつも瞬時に判断しなければならず、もっとも人目を引く対象に惹かれざるをえない。

このため、あらゆる種類の山師は民衆の気に入る秘訣を申し分なく心得ているものだが、

民衆の真の友はたいていの場合それに失敗する」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

民主主義の諸制度は平等の情念を覚醒し、これに追従するが、決してこれを完全に満足させる

ことはできない、と民主主義の欠点を的確に指摘している。

さらには、貴族政と民主政を対比させ、その腐敗と欠陥についても次のようにも述べている。

「貴族政と民主政とは互いに、相手の体制は腐敗しやすいと非難し合う。果たしてどうか見定

める必要がある。

貴族制の政府では地位を得る人間は富裕な人々であって、権力しか求めない。

民主政体では、政治家は貧しく、蓄財を課題としている。

その結果、貴族制の国家では、為政者は買収しにくく、金に対してごく控えめな好みしか示さ

ないが、民主制の国民では逆のことが起こる・・・

貴族政を指導する者が時として金をばらまくとすれば、民主政の指導者は自分が金を受け取る

側にまわる。

一方は人民の道義を直接に攻撃し、他方は間接的だが、より恐るべき影響を公共心に及ぼす」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

そして、民主主義の政府が他の政府に比べて決定的に劣る点は、対外的利害の処理である、と

して次のように書いている。

「外交政策には民主政治に固有の資質はほとんど何一つ必要でなく、逆にそれに欠けている資

質はほとんどすべて育てることを要求される。

民主政治は国家の内部の力を増すには好都合である。それは生活のゆとりを拡げ、公共心を育

み、社会のさまざまな階級の遵法精神を強める。

だがこれらのことはすべて、一国民の他国民に対する立場には間接的な影響しかもたらさな

い。

ところが大事業の細部を調整し、計画を見失わず、障害を押して断乎としてその実現を図ると

いうことになると、民主政治はこれを容易にはなしえまい。

秘密の措置を案出し、その結果を忍耐強く待つことは民主政治にはなかなかできない」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

民主主義が政治において分別より感情に従い、長期にわたって練られた計画を捨てて一時の情

熱の満足を求める傾向は、フランス革命が勃発したときアメリカにはっきり現れた、とも指摘

している。

「合衆国の政治構造はデモクラシーが政府に与えうる一つの形であると思われる。

だが私は、アメリカの政治制度が民主的国民の採用すべき唯一の制度だとも、最善の制度だと

も考えていない」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

アメリカ人の幼稚な欠点についてもトクヴィルは指摘しているが、今日でも同様のこと。

「アメリカ人はこの国でなされるどんなことにも関わり合いがあるので、アメリカに対する批

判は何事であれ反駁しなければならぬと信じている。

国が攻撃されるだけでなく自分が攻撃されることになるからである。

だからこそ、アメリカ人のお国自慢は手段を選ばず、児戯に類する個人的虚栄を余さず発露す

るところまで行くことがある。

アメリカ人のこの性急な愛国心ほど、生活習慣の上で煩わしいものはない。

外国人として彼らの国を大いに誉めることに否やはないが、少しはけなすことも許してほしい

と思うこともあろう。ところが、彼らは絶対にこれを許さない。

なるほどアメリカは自由の国だが、人を傷つけぬためには、私人についても国家についても外

国人は決して自由に語ってはならない国なのである」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

「アメリカ人にヨーロッパの話をさせたりしてはいけない。

ヨーロッパについて語ると、アメリカ人はいつも虚勢を張り、いささか馬鹿馬鹿しい傲りをし

めす」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

トクヴィルは当然、多数の力が絶対的であるのは民主政治の本質に由来する、と見抜いている

が、政治において人民の多数は何事をもなす権利を有するという原理は、不遜で慎むべきもの

だと思う、として多数の暴政にも言及している。

「人民が己れの利害にしか関わらぬ案件において正義と理性の枠を完全に踏み外すことはあり

えず、したがって人民を代表する多数者に全権を委ねるのを恐れるべきではないと言って憚ら

ない人々がいる。だが、これは奴隷の言葉である」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

トクヴィルはアメリカの陪審制や法律家にも言及しているが、アメリカの貴族階級は弁護士の

席や判事の椅子にいる、と指摘している。

そして、トクヴィルはアメリカで民主的共和政の維持に役立っている原因を三つあげている。

第一は、摂理によってアメリカ人がおかれた特殊、偶然的状況、

第二は、法制に由来し、第三は、習慣、習俗から来る原因。

「アメリカ人は生まれの偶然に恵まれた。

というのは、彼らの父祖がすでに、境遇と知性の平等を現在住む地にもちこんでいたからであ

り、この平等からやがて、天然の泉から湧き出すように、民主的共和政が生まれ出るに至った

のである。

それだけではない。共和的な社会状態とともに、アメリカ人の父祖は共和政を花開かせるにも

っともふさわしい習慣、観念、習俗を子孫に遺した。

この最初の事実が生み出したものを考えると、最初の人間の中に人類のすべてがあるのと同じ

ように、アメリカの運命のすべては、新大陸の岸辺に到着した最初の清教徒の中にすでにあっ

たのを見る思いがする。

合衆国の民主的共和政の建設に可能にし、その存続を保障している幸運な状況の中でもいちば

ん重要なのは、アメリカ人が選んだ居住地の選択そのものである。

アメリカ人の平等と自由への愛は父祖から受け継いだものだが、広大無辺の大陸を彼らに委ね

て、自由と平等を長期にわたって守る手段を提供したのは、実は神ご自身である」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

さらには、今日のアメリカ諸州の共和国は、新世界の未開の土地の共同開拓のためにつくら

れ、一つの商売の成功に専心している商事会社のようなものである、とも指摘している。今も

そうだ。

宗教についても、アメリカ人の中には、確信よりは習慣に従って神を崇める者が相当あると考

えてよい。それに、合衆国では主権者が信心深いから、偽善が一般化せざるをえない、と。

しかし、アメリカでのデモクラシーは主に白人(中心はイギリス系アメリカ人)だけのものであ

り、そこに含まれないインディアンや黒人について、トクヴィルは見逃してない。

『南部の黒人の生活』(1859) イーストマン・ジョンソン

「黒人は隷属のどん底におかれ、インディアンは自由の極限にある。

奴隷制が前者にもたらした結果といえども、独立が後者に生み出したものほどひどくはない」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

「合衆国の将来を脅かすあらゆる害悪の中でももっとも恐れるべきものは、その地における黒

人の存在から生ずる。

連邦の現在の悩みと将来の危険の原因を求めるとき、いかなる点から出発しようと、ほとんど

つねにこの第一の事実に行きつく」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

「奴隷制の廃止は、だから奴隷を自由にするわけではない。ただ主人を替えるのである。

すなわち、奴隷は北方から南方へ移動する」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

「民主的自由と知識の広がる今日、奴隷制は永続しうる制度では決してない。

奴隷の手か、主人の手か、どちらかがこれを終わらせるであろう。

いずれの場合にも、大きな災厄を覚悟しなければならない」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

第一巻の結びとしてトクヴィルは、今後アメリカがどのように行動していくのか、なども述べ

ている。

「連邦の国境を越えたメキシコ側には、まだ住民のいない広大な土地が広がっている。

合衆国の人々はそこに住む権利を有する人々より前に、この人気(ひとけ)のない土地に侵入す

るであろう。彼らは土地を奪い、そこに社会を形成する・・・

合衆国の住民は毎日、テキサスに少しずつ入り、そこで土地を獲得している。

その土地の法律に服しながら、彼らの言葉と習俗の支配を固めている。

テキサス地方はいまなおメキシコの支配の下にあるが、まもなくメキシコ人はほとんど見当た

らなくなるであろう」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

そして、最後には次のように予見していた。

「今日、地球上に、異なる点から出発しながら同じゴールを目指して進んでいるように見える

二大国民がある。それはロシア人とイギリス系アメリカ人である」

(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

「アメリカ人は自然がおいた障害と闘い、ロシア人は人間と戦う。

一方は荒野と野蛮に挑み、他方はあらゆる武器を備えた文明と争う。

それゆえ、アメリカ人の征服は農夫の鋤でなされ、ロシア人のそれは兵士の剣で行なわれる。

目的の達成のために、前者は私人の利害に訴え、個人が力を揮い、理性を働かせるのに任せ、

指令はしない。後者は、いわば社会の全権を一人の男に集中させる。

一方の主な行動手段は自由であり、他方のそれは隷従である。

両者の出発点は異なり、たどる道筋も分かれる。

にもかかわらず、どちらも神の隠された計画に召されて、いつの日か世界の半分の運命を手中

に収めることになるように思われる」(『アメリカのデモクラシー』第一巻)

勿論、トクヴィルの予言は、米ソ冷戦が激しかった時期に、さかんに取り上げられ、

第二次世界大戦後の一九五〇年代には「全体主義の預言者」として注目されてもいる。

第一巻の初版は五百部に過ぎなかったが、好評を呼んで直ちに増刷されている。

その反響はフランス国内にとどまらなかった。

内外で多くの書評が書かれたみたいだが、ジョン・スチュアート・ミルも『ロンドン・レヴュー』

で書評を書き、トクヴィルは一夜にしてパリの知的社交界の寵児となった。

人種・奴隷問題を小説で著したボーモン『マリー、または合衆国における奴隷制』もトクヴィル

と同様に成功を収めている。

書物の成功はトクヴィルとボーモンの生活を一変させ、下院議員に当選している。

さらに、この時期にイギリスを再訪し、マンチェスターなど工業地帯における労働の実態を観

察している。

そして、イギリスから帰国したトクヴィルは、中産階級出身のイギリス人メアリー・モトリーと

結婚する。

『アメリカのデモクラシー』第二巻の刊行は一八四〇年四月。第一巻が出てから五年後のこ

と。

第一巻では、アメリカで観察することができた平等一般を取り上げているが、

第二巻では、その平等がアメリカ人の知的運動や感情、固有の習俗や政治社会に及ぼす影響に

ついて哲学的に深く考察している。

「私が考えたところでは、平等が人々に約束する幸福を予告しようとする人はたくさんいるで

あろうが、それがいかなる危険に人々をさらすか、これをあえて早くから指摘しようとするも

のはほとんどいないであろう。

私が目を向けたのはだから主としてそうした危険であり、これをはっきりと見出したとき、臆

して口を噤むことはしなかった」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

文明世界で、アメリカほど人が哲学に関心をもたぬ国はない、とトクヴィルは指摘する。

伝統は一つの情報に過ぎぬとみなし、今ある事実は他のよりよいやり方をとるための役に立つ

研究材料としか考えない。

自らの手で、自分自身の中に事物の理由を求め、手段に拘泥せずに結果に向かい、形式を超え

て根底に迫る。

精神を働かす多くの場合、アメリカ人はみな自分一個の理性の働きにしか訴えないということ

に気づく、と。

「アメリカはだからデカルトの教えを人が学ぶこと最も少なく、これに従うことは最も多い国

の一つである。これは驚くにあたらない」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

境遇が不平等で、人々が互いにことなっていたときには、教養と知識が豊富で、抜きんでた知

性を有する少数の人々がある一方で、大衆は無知で考え方はおそろしく狭かった。

なので貴族制の時代に生きる人々は、自然に理性に優れた一人の人間、一つの階級に導かれて

自分の意見を決め、全体の無謬性を認める気にはまずならなかった。

しかし、平等の世紀には逆のことが起こるとトクヴィルは指摘する。

「市民が互いに平等で似たものになるにつれて、ある特定の人間、ある特定の階級を盲目的に

信じる傾向は減少する。

市民全体を信用する気分が増大し、ますます世論が世の中を動かすようになる」

(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

平等の時代には人々はみなおなじだから、お互いに誰かを信用するということがなく、

みな同じだからこそ、人々は公衆の判断にほとんど無限の信用をおくことになる。

なぜなら、誰もが似たような知識水準である以上、真理が最大多数の側にないと思えないから

であると。

平等は人を同胞市民の一人一人から独立させるが、その同じ平等が人間を孤立させ、最大多数

の力に対して無防備にする、と指摘する。

そして、トクヴィルは平等の中に二つの傾向をはっきり認めている。

一つは各人の精神を新たな思想へ向かわせる傾向であり、もう一つはものを考えさせなくさせ

てしまう傾向。

さらには、民主的な世紀の際立った特徴もあげているが、それは安易な成功、現在の享楽への

好みに誰もが染まるということを見抜いている。

「貴族的な諸国民が一般観念を十分に利用せず、しばしばこれに対する行き過ぎた軽蔑を示す

とすれば、逆に、民主的な人民は常にこの種の観念を乱用しがちであり、ためらうことなくこ

れに熱中する傾きがある」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

人々をその一般観念に向かわせるということは、特に宗教に関して該当し、相互に似通い、平

等な人々は唯一神の観念、誰にも同じ規則を課し、誰にも同じ代価で来世の幸せを与える神と

いう観念を容易にいだくと。

第一巻でも結社について言及していたが、第二巻でも結社について言及している。

民主的な国民にあっては、市民は誰もが独立した存在だが、同時に無力であり、一人ではほと

んど何をなす力もなく、誰一人として仲間を強制して自分に協力させることはできなそうな

い。

そんな民主的な国民にあって、境遇の平等によって消え去った有力な個人に代わるべきは結社

である、とトクヴィルは指摘する。

「合衆国の住民の何人かがある感情や思想をいだいてこれを世間に広めようと望むと、

彼らは仲間を探し、仲間が見つかると団体をつくる」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

そして、その結社がなんらかの力をもつためには、新聞(マスメディア)の力を借りなければな

らない、とする。たくさんの人々に同じ考えを一度に吹き込むことができるのは新聞(当時は)

だけであると。

「民主国ではしばしば、沢山の人間が結合の意志を有し、その必要があっても、これをなし得

ないことがある。

誰もがまったく小さくて群衆の中に埋もれ、互いに姿が見えず、どこにいるか分からないから

である。

そこへ突然、新聞が声を上げて、これらの人々の心に同時に、しかし別々に現れた感情と思想

を人目にさらす。

たちまち誰もがこの光に向かい、長い間闇の中を手探りしていたこと移ろいやすい人々がつい

に出会い、結びつく」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

新聞の数も結社が増えるにつれて増大するということは確かであると指摘する。

民主的な国では、文学や詩、演劇や芸術、言語や哲学などの質が低下することにもトクヴィル

は指摘しているが、民主的な国では、物質的幸福を追い求め、目を自然と商工業に向ける、と

いうことにも指摘している。

さらに、国民全体がデモクラシーに向かうにつれて、産業に従事する特別の階級はより貴族的

になると見抜いている。

「私は、すべてを勘案して、われわれの眼前で成長しつつある工場貴族制は地上にこれまで見

られた中でももっとも過酷な貴族制の一つだと思う。

だが、それは同時にもっとも限定的で危険の少ないものの一つである。

とはいえ、デモクラシーの友が憂慮をもって不断に目を向けるべきはこの点である。

なぜなら、もし仮に恒久的な境遇の不平等と貴族制が新たに世界に忍び込むようなことがある

とすれば、それはこの門を通ってであろうと予測できるからである」

(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

トクヴィルは民主的な国の軍隊にも言及し、予言しているが、

「私は予言するが、今後民主的な諸大国の中に台頭する好戦的君主はすべて、軍隊を用いて勝

利を得ることより、勝利の後に軍隊を平和に慣れさせることの方がはるかに難しいことに気づ

くであろう。民主的な人民が為すのに常に大きな困難を覚えることが二つある。

戦争を始めることとそれを終わらせることである」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

と述べている。

トクヴィルは本書の後半の章で、境遇が平等な国民に絶対的専制的政策を樹立することはそう

でない国民に比べて容易だとし、そしてそのような国民の下に一度そうした政府が立てられる

と、その政府は、人々を抑圧するだけでなく、長い間には一人一人から人間の主要な属性のい

くつかを奪おうとするであろう、と予見していた。

なので、専制は民主的な世紀には特別恐るべきもののように思われると。

そして、本書は次の言葉で綴じられている。

「今日の諸国民はその内部で境遇を不平等にすることはできまい。

だが境遇の平等が国民を隷属に導くか自由に導くか、文明に導くか野蛮に導くか、

繁栄に導くか困窮に導くか、それは彼ら次第である」(『アメリカのデモクラシー』第二巻)

トクヴィルは第二巻の執筆を結婚間もないころに始めている。

その合間に救貧問題やアルジェリア植民などの問題について評論を書くこともあり、政治活動

にも時間をとられていた。

書く場所もパリではなく、静かなトクヴィル村の城館や兄エドアールの住むボージイの居城で

あることが多かったという。

第一巻では予備知識のないフランスの読者へのアメリカの制度の紹介や解説などが多かった

が、第二巻では平等が知的運動や感情、固有の習俗や政治社会に及ぼす影響を、貴族制社会

(「アリストクラシー」元来は「優れたものの支配」)と対比させて書かれていることが多い。

ちなみに、ジョージ・ケナンは「アメリカ民主主義に関するその名著第二巻・・・」としている。

トクヴィルのカリカチュア(1849年)

その後のトクヴィルは議員生活を通じて、奴隷貿易の廃止、教育の自由、アルジェリア植民な

どの問題に発言し、新聞にもいくつかの重要な論説を発表している。

一八四八年の二月革命の時には、第二共和政憲法の制定委員、オディロン・バロ内閣では外務大

臣にもなっている。

この頃には、国内で暴動が起きているが、トクヴィルは「自由を救い出す残された唯一の手段

は、自由を抑制すること」であるとして、クラブを禁止し、新聞の自由を制限、さらには戒厳

状態を正規化するための法案提出者の一人となっている。(『トクヴィル』宇野重規)

宇野重規氏の『トクヴィル』によれば、「政治結社の意義を高らかに説いた『デモクラシー』

の著者として、実に皮肉なことであったと言わねばならない」と述べられているが、ぼくの意

見としては、トクヴィルはデモクラシーを機能させるうえでの結社や新聞の有益性は評価して

いたと思うが、トクヴィル自身はデモクラシーに対して悲観的であり、大衆を煽動するそれら

の存在に対しても個人的にはあまり評価していなかったのではと思う。

しかし、宇野重規氏の『トクヴィル』は、トクヴィルの生涯やその時代背景などについても詳

細に書かれているので、かなり参考になる。サントリー学芸賞も受賞されている。

その後のトクヴィルは、ナポレオンの甥であるナポレオン三世により、政界引退へと追い込ま

れる。

冒頭の通り、現代アメリカの政治家が好んで引用するのが『アメリカのデモクラシー』であ

り、ビル・クリントンもトクヴィルを好み、オバマはトクヴィル研究者に師事したという。

ネオコンの連中にもトクヴィルはお気に入りの思想家だったみたいで、トクヴィルは、人類共

通の未来であるデモクラシーの真の姿をアメリカに見いだしたといい、世界にデモクラシーを

普及させることがアメリカの使命だと主張したネオコンの人たちにとって好都合だったらし

い。(『トクヴィル』宇野重規)

フランスでは長らく「忘れられた思想家」であったトクヴィルだったが、マルクス主義の後退

をきっかけとして、二〇世紀の終わりになって急速に甦ったという。

くどいようだが、ぼくが『アメリカのデモクラシー』を読んだかぎりでは、クリントンやネオ

コンの連中が解釈しているのとは正反対であり、トクヴィルはデモクラシーに対しては悲観的

であり、デモクラシーがヨーロッパの諸政府や立憲君主制の諸国にまで、及び始めたと感じて

いた。

トクヴィルが本書で提起した疑問は、ジョージ・ケナンが的確に指摘している。

「人々は自由の原則より平等の原則の方に引き付けられていると彼は思った。

そして人々はやがてその二者択一を迫られて(両者は結局相容れないと彼は考えたから)

平等を選ぶだろうと思った。

彼は平等好みは下劣であり、それは弱者をして強者を自分のレベルまで引き降ろさせ、

不平等における自由より、隷属における平等を選ばせるからだとも書いている」、

「大衆の物質的安楽に取り入ること―それが平等主義・民主主義社会に内在すると彼は見た―

が、その社会の当然のエリートの真の立派さを引き出すのに必要な規律と挑戦を彼らから奪う

効果を持つのではないか、ということだった」。

習近平の右腕であり、党中央規律検査委員会書記として反腐敗の指揮を執っていた王岐山もト

クヴィルを読んでいる。

二〇一五年四月二十三日にフランシス・フクヤマと青木昌彦氏と北京の中南海で会談している

が、その時にトクヴィルの『アメリカのデモクラシー』などに言及している。

日本でトクヴィルが広く知られた最初のきっかけは、中村正直がサミュエル・スマイルズ『セル

フ・ヘルプ』を翻訳した『西国立志編』の一編に描かれたことによるという。

『アメリカのデモクラシー』の翻訳は慶応義塾の福沢諭吉の協力者小幡篤次郎が抄訳したのが

最初であり、福沢諭吉は小幡との関係で早くからトクヴィルに触れていたと予想されている

が、集中して読んだのは、ヘンリー・リーヴの英訳で明治一〇年頃だという。

若き日の徳富蘇峰も福沢と同じリーヴ訳を読んでいるが、克明に読んだ跡をうかがわせる書き

込みが残されているという。

ちなみに、宇野氏の『保守主義とは何にか』によれば、伊藤博文は若き日の津田梅子に「アメ

リカを知る最良の書」としてトクヴィルの『アメリカのデモクラシー』を薦めたという。

面白いのは、ルース・ベネディクトが『菊と刀』のなかで、「トクヴィルならば、階級の差別は

それ自体においてはけっして不面目なものではない、とする日本人の態度を理解しえたであろ

う」と書いていること。

現代の日本では、故・西部邁氏が好んでトクヴィルを引用していたのを想いだす。

いずれにしても、本書を読めば民主主義(平等主義)の負の側面を理解することができるし、

伊藤博文がいうように「アメリカを知る最良の書」でもある。

アメリカ人は、外国人と接すると、どんな些細な非難も我慢できず、何が何でも褒められたが

っているように見える。

取るに足らぬお世辞に相好を崩し、褒めちぎっても滅多に満足しない。

人に褒めてもらうために質問攻めにし、こちらが話題に抵抗すると、自分で自分を褒める。

まるで、自分自身の価値に疑いをもっていて、だからこそ、始終自分の姿を目に浮かべたいの

ではないかというふうに見える。

彼らの虚栄心は欲張りなばかりか、落ち着きがなく妬み深い。

彼らの虚栄心は要求するばかりで、与えるものがない。

物欲しげでかつ争い好きである。

『アメリカのデモクラシー』(第二巻)アレクシス・ド・トクヴィル

私は同じような人々が無数に集まったこの群れを見渡し、そこに衆に抜きんでるものも身を屈

するものもいないのを見る。

すべてが画一的なこの光景は心を沈ませ、凍てつかせ、私は失われた社会を惜しむ気持ちに誘

われる。

『アメリカのデモクラシー』(第二巻)アレクシス・ド・トクヴィル

あらゆる人間があらゆる事柄に平等の責任をもつごとき民主社会は良心ある者には圧制とな

り、その他の者を放縦に委ねるのでありましょう。

今日、ヨーロッパ大陸の全域において、均質性の一形式が勝利を収め、

それが西欧のこの宝を完全に食い尽くそうとしている。

つまりそれは、いたるところに出現した大衆人のことである。

『大衆の反逆』オルテガ・イ・ガゼット