岩だらけで険しい巨大な山に

真実があって、

そこに至る者は

回り回って行かねばならぬ。

こうして山の険しさが拒むものを

勝ち得ねばならぬ。

こうしてなお励まねばならぬ

老いと死の黄昏の前に、汝の魂が安らぐ

ように。

その夜の中ではだれも働けぬから。

ジョン・ダン

本書の原題は『Around the Cragged Hill』(「岩の多い丘に囲まれて―個人的・政治的な哲

学」)。冒頭に掲げたジョン・ダンから引用している。ジョージ・ケナンは八十九歳で本書を著し

た。一九九三年のこと。

一九八七年にケナンの旅日記の一部が『人生からのスケッチ』という題名のもとに活字化され

ている。ケナンはこの著作の出版には気乗りがしなかったみたいだが、友人の勧めもあり出版

を決心した。

その『人生からのスケッチ』の刊行後、長いあいだ満を持した衝動がケナンの頭と手を動かし

はじめた、とケナンの評伝を書いた、ハンガリーに生まれ共産主義の脅威からアメリカに亡命

した、歴史家のジョン・ルカーチはいう。

それはケナンの個人的・政治的な哲学の集大成であり、そのことは長年の懸案であると考えてい

たし、人生の終わり近くになって、書かなければならないものでもあったという。

ケナンの生涯を眺めればその通りだったと思う。

ジョージ・ケナンといえば、対ソ「封じ込め」政策を提唱し冷戦下のアメリカ外交に決定的影響

を与え、政策企画室の主導のもと成立した欧州復興計画(マーシャル・プラン)は、ケナンが提唱

した「封じ込め」政策の具体化であった。

さらに一九四八年以降、対日占領政策の重点を民主化・非軍事化から経済復興へと転換させたの

も、ケナン率いる政策企画室であった。

ペシミストのケナンには珍しく、この二つのことに関しては誇りにしていた。

ケナンは自身の『回顧録』では述べていないが、朝鮮戦争の終結にも尽力している。

しかし、自身が提唱した「封じ込め」政策が、軍事政策として捉える傾向が強まったことに対

して懸念を抱いていた。

また、一九四七年政策企画室長であったケナンは、新設の中央情報局(CIA)が秘密工作に着手

することを推奨したが、このことに関しても、おそらく自分の最大の失敗であったと述べてい

る。

一九八五年にケナンは八五歳になっていたが、ケナンの威信は頂点に達していた。

大統領はケナンに大統領自由勲章を授与し、ソ連の指導者はケナンの手を握り、感謝の言葉を

浴びせかけた。

その当時のケナンは、ゴルバチョフという人物はソ連を解体しはじめた、と語ってもいた。

冷戦は終わり、ケナンは冷戦期の「アメリカ外交政策の立役者」として認められ、その功労は

全面的に、ほぼ世界中で認められるところとなった。

しかし、ケナンはこれらの賛辞にまったくといってよいほど興味を示さなかった。

ケナンは一九九二年一〇月にニューヨーク・タイムズに寄稿して、

「冷戦に“勝った”者など、国、党、個人を問わず、だれもいはしない・・・」

と書いている。ケナンはすでに完全に過去のものとなった、二〇世紀を生きた人間であるとい

うことを理解していたという。

ケナンは本書を着手していた一九九一年九月に、手紙のなかで次のように書いている。

「私は数ヵ月前に、軽い気持ちで、何気なく、この仕事を開始した。

作業が進むにつれて、着手した仕事がますます真剣になり、かつ重要だと思うようになっ

た・・・」

それが結実したのが本書であり、ケナンの哲学・思想の集大成であった。

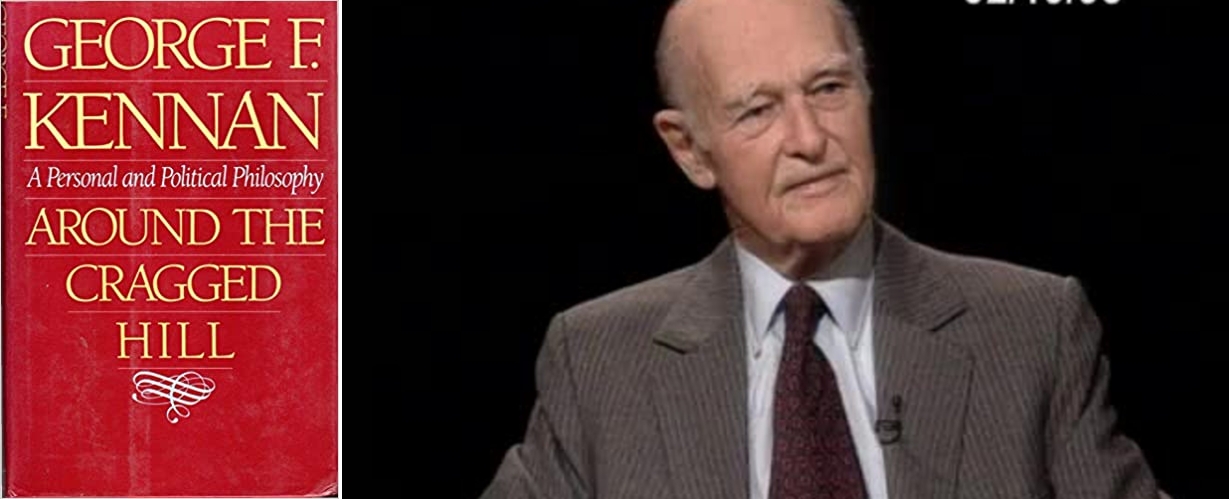

『Around the Cragged Hill』と同書を取り上げたテレビ番組でのジョージ・ケナン

先程述べたように、本書はケナンの哲学・思想の集大成でもある。

しかし、本書の執筆の動機については、もうひとつあり、それは、自分なりの釈明、反論の必

要を感じていたという。

なぜなら、本書を執筆する数年前に、若手研究者によって相次いで刊行されたケナン像に対し

て納得がいかなかったからだという。

そんな本書は二部・十一章の構成になっている。

ケナンの言葉に直せば、第一部は「米国というより普遍的な現実を扱っていて、人間性は先天

的に不完全なものであることに注意を喚起し、それが至る所で、政府と政治という不可避の制

度をいかに左右するかを示そうとした」。

第二部は「米国社会の状況に焦点を絞った。ここで述べた見解は、米国の状態が悪く、危機的

ですらあるという、私の印象を主題としたものである。多くの国内問題があって、政府はそれ

にうまく対応できないことを証明してきたし、また、それと、その他の理由により、国の状態

が手に負えなくなっていると私は思っている」。

それは断続されたものではなく、第一部が第二部を、第一章が第二章を、というふうに呼応し

共鳴し連環している構成になっている。

拘りぬいた手法はケナンならではのものであると思うが、そのことと関連して本書でも次のよ

うに指摘している。

「・・・テレビ、活字、ラジオを問わず、その内容が途切れ途切れになっているものが多く目立

つ。一つの思想なりイメージなりから、まったく違ったものへと、注意がいきなりもぎ取られ

てしまう」(本書)

ケナンは律義にも「おわりに」の中で、本書全体をもう一度総括し、さらには何を表明したか

ったのかを反復している。

冒頭第一章でケナンが指摘していることは「人間はひび割れた器」だということだ。

この概念が本書全体の通奏低音となっているし、ケナンという人間性やその長い生涯を通して

のキーワードでもある。ケナンの洞察力の深さの源泉でもある。

ケナンは書き出しから次のように表明する。

「人間は、自分の行動を文明の必要に合わせて形成しようと試みる限りでは、ひび割れた器

だ」

さらに、その本性においては、二つの衝動が果てしなくせめぎ合い、完全に和解することはな

いと述べる。

ひとつは、生まれつきのもので、自ら選んだのではなく、動物と共通のもの。

それは個体維持と種族繁殖の不可避な欲望で、強烈な強迫をともなう。

もうひとつは、人生に秩序、尊厳、美、慈善、この最後のものは同胞人類への愛もしくは尊厳

と、同情の能力を意味し、それらを加えることにより、人生を本質的に動物的な起源から、少

なくとも部分的にあがなおうとする要求で、これは文明発達の歴史全体の底を流れていると。

そして、人間の業の主な二つの特徴は、これら二つの、対立を続ける衝動の矛盾であり、人間

の魂がその戦場になっている、とケナンは見ている。

さらにそこから論を展開させ、個体維持と種族繁殖には、「自己愛」と「性の欲望」というこ

とを示唆している。

特に目に留まるのは、人間の過剰な「自己愛」に対して警鐘を鳴らしている箇所であり、その

欠点や弱点を次のようにケナンは述べている。

「他人に対する優越、権威、権力と、そこから派生する大げさな敬意への欲求にこそ、

人間の自己尊重の弱点―個人がその妥当な限度をわきまえることができないという、その非自

律的な性質と、増長の傾向―が最も有害な表れ方をする。ここにおいて、現実の個人と、文明

のためになるべき個人の理想像との矛盾がもっとも先鋭となる。

また、性欲の場合と同様、人間の本性の真の欠陥が存するのもここであり、この欠陥が人間の

個人的、社会的幸福に明確な限界を設けており、人間だけの力でこれを正すことは不可能であ

る」(本書)

この個体維持と種族繁殖をケナンは本能的衝動と呼び、さらにはそれらを人間性の悪魔的側面

と言い直し、文明人はこの悪魔から逃れることはできないと述べている。

「この人間の本性と経験の悪魔的な面が何らかの形で表れるのを免れるものはめったにいな

い。これは本来野性的かつ無秩序で、各人によってさまざまな形をとる。

私はこれを、文明人に一人残らずつきまとう小さな悪魔の道連れだと言いたい」(本書)

この文明人に付きまとう悪魔は、同様の悩みを抱える他人に対して、一定の連帯感を認める

が、若干の同情を留保すべきだ、とケナンは述べる。

しかし、他人の弱点と窮状から断絶した、まさにこうした快感と気分こそ、悪魔が付けこみた

がり、他に入り口がない時、小悪魔がくぐり抜ける扉の隙間が、他人の不幸をみて自分が満足

するという態度なのである、とケナンはいう。今のネットをみればこの現象は明らかだろう。

さらにケナンは、「人間はひび割れた器=不完全」であることを意識しない、もしくは過度に

意識した結果、完全性を求める行為に対して警鐘を鳴らす。なかでも天候と遺伝に関しては強

い懸念を示している。

「人間が自分の支配下に置こうと決してしてはならぬものが二つある。

一つは天候、一つは遺伝だ。

多くの争いの種が今日人類社会を分裂させ、戦乱その他人間の獣性が横行していることを嘆く

なら、人間がこれら禁じられた分野に踏み込むとすれば、それに輪をかけた争いが起こりかね

ず、そうなってもよいと思う者はいなかろう」(本書)

それは開けてはいけないパンドラの箱であり、人類一般のために、あばいてはならぬ謎の一つ

が遺伝であるとケナンはいう。

そして、この章の結論として、人間一人一人の存在そのものに、ある程度の悲劇が内蔵されて

いるのであり、人間の経済、社会関係に、どんな思い切った手を加えても、それを克服するこ

とはできない、と釘を刺すように述べている。

第二章でこの問題に対してケナンは独自の回答を述べているが、それは「信仰によってのみ」

であるとしている。

ケナンのルーツはスコットランドダンフリーズにあり、宗派は長老派(プロテスタント、カルヴ

ァン派の一派)であるが、その信仰を強調して説いていく。

ケナンによれば、人類の発展のある段階で、人間の魂としかいいようのない何物かが出現した

ことが奇跡だったという。

それは動物にはなかった一種の自意識に止まらず、個人に一定の道徳的自律、その道徳性と半

動物的本性の限界の中で、自らの道を選択し、構想する能力が現れたことである、ともケナン

はいう。

そしてその出現と同時に道徳的責任も現われ、この責任感は、動物的な面と対立し、その対立

が厳しく、個人は外部の助けを必要とし、対立を耐えられるものにするのは、信仰の助け以外

にはあり得なかったとケナンは見ている。

次の第三章と第四章では「政治と政府」「国民」を論じる。

まず「政治と政府」では、シェークスピア『ヘンリー八世』の「クロムウェルよ、野心を捨て

去れ・・・」という警句を添えている。

冒頭では、「政治は文明生活に普遍的な特徴である。どんな形をとろうと、いかに自由または

抑圧であろと、その権力の及ぶ社会が大きかろうと、その権力の及ぶ社会が大きかろうと小さ

かろうと、政治は絶対に不可欠である」

「下劣な衝動を抑制し、行き過ぎないようにしておくのが政府の仕事である」とケナンは述べ

る。

ケナンの政府の定義は一般的なものと変わらないが、どの国民社会においても、権力の最大中

枢を代表する、というものだ。

そして、その権力の興奮が、その取り巻き、また取り巻きになろうとする者全員を、包み込

み、それが人格を歪めて、価値観だけでなく、人間関係をも左右する、と明示する。ケナンの

洞察力が光る。

それをはっきりと自分の政治経験から述べてのは、ヘンリー・アダムズだったとケナンは指摘す

る。

しかし、その人間の業、悪魔の声たる権力欲は政治に限らず広い範囲に及ぶと、ケナンは次の

ように書いている。

「権力を所有したり、その近くにいると、またはその獲得にかかわっていることの夢中、異常

心理その他の歪みのこうした視点は、政治における権力の現象だけでなく、権力が組織され、

相当の程度に集積したところにも、当てはまる。

その影響は、企業、学校、民間団体など、権限が存在して、命令系統を通じ発揮される所には

すべて見られる。

権限を行使する者が、それにより相応の自己肥大をせずに済む場合はまずない」(本書)

この節のまとめとして、ケナンは次のように書く。

「民主的であろうとなかろうと、すべての政府に変わらぬ特徴の一つは、政府というものは、

先鋭化した野心、対立、過敏性、不安、猜疑心、困惑、反感の空気を呼び、その中で機能して

いるということで、これは、控え目にいっても、関係者の最良の面を引き出さないで、時には

最悪面を刺激する。

つまり、政府というものは、不可避の、やむを得ぬ理由から、不愉快な仕事なのだ。

それ以外にはなり得ないのだ」(本書)

そしてこの事実に、人が政治について他に何と思おうと、それを理想化してはならい、とケナ

ンは述べる。

この章の節では「人権」についても述べているが、他国の政府に人権の名の下に要求を出すこ

とは、歴史家としての私の感受性を逆なでする感があるといわざるを得ない、とケナンは述べ

る。ここにも、米国の理解と徳目が他よりすぐれているという、同じ想定の意味合いがあると

ケナンは感じている。

第四章では「国民」について語られているが、それは、国民国家の出現から説き起こし、ナシ

ョナリズムの弊害を述べている。

言わずもがな瞠目だったのは、ナショナリズムを論じている箇所であり、ケナンはナショナリ

ズムの反応を二種類に分けている。

それは、正統のナショナリズムと病的な形をとったショービニズム(排外主義)とだ。

ケナンの格言を引いておく。

「正常なナショナリスト、まともな愛国者は自分の社会の短所も長所も認めるが、ショービニ

ストは長所しか認めない。

前者は誇りと憐れみを合わせた見方をするが、ショービニストが味わうのは誇りだけで、それ

も誇張した形でだ。

正常なナショナリストは自分の国の素顔を見るだけなのに、ショービニストは―常に自意識に

とらわれ、常にてらい―自国を主として他国との関係で、その特質の競争的、比較的側面を見

る。実際、彼はこの面で極端に敏感である。

自分の国の優越性を確認するだけでは足りず、他人にもそれを認めさせなければ気が済まな

い」(本書)

この故にショービニストの行動には多くの面が出てくる、としてケナンは具体的にその行動を

取り上げる。

国旗を振り回し、もったいぶった演説をし、立派な国だと際限なく念を押し、忠誠宣誓をうや

うやしく唱え、国家式典の静まり返った宗教まがいの雰囲気を醸し出す、など。

そしてこの故に、こうした様々な儀式的演出に加わるのを断る者に、独善的な不寛容を示す。

この故に極端な国家的過敏性、国章などのうわべだけのシンボルへのこだわり、他人に対する

猛々しい感受性を示す。

さらに重要なことに、この故に、国の優越性が軍備により、またはできれば戦場において、宣

明され確認されることを好む。

実際または仮想の敵を悪魔とみなす、自分の社会の中に敵のスパイがいないかとヒステリック

に探す、すべての価値を軍事に従属させる、自国の―または敵の―最良の若者をこうして犠牲

にしたあげくに「勝利」の栄光のようなものがあるだろうとはかない夢を見る、など。

続けてケナンはいう。このナショナリズムの病的な形態に対応し、また過去の一世紀半の欧米

文明の発展過程において時に応じ対応せざるを得なかったのは、人間精神の現実の恐るべき病

気なのだと。

この病める形のナショナリズムが、近代の国民国家の制度の不可避の産物だと主張するのは間

違いだろうが、だが両者は密接につながっていると。

その後、個人的反応と集団的反応を取り上げているが、ケナンは、人々が群れをなして、金切

り声を挙げ、スローガンを叫び、国旗を振り回し、拳を振り上げるのが大嫌いで、それは彼ら

の熱狂のいかんを問わない、と述べている。

彼らが表明しようとすることがまったく間違っているとは限らないが、彼らがスローガンやプ

ラカードで叫び立てていることは単純化され過ぎていて、ほとんど真面目な中身に欠けている

と感じている。集団的反応をケナンは伝染性のヒステリーと呼んでいる。

第一部の最終章では、「イデオロギー」の問題に分け入っている。

長くなるので割愛するが、ケナンのイデオロギーの定義は、現代政治と社会変化についての非

宗教的な思想体系で、そのレベルは単に一国に止まらず、しかも公的政策の指針に供すること

ができる、としている。

第二部ではアメリカについて焦点を移しているが、その「はじめに」でケナンは次のように表

明している。

「いまの頭文字語「ワスプ」(Wasp’ White Anglo-Saxon Protestant)と普通呼ばれている

が、もはや少数派であり、しかも減退しつつある少数派なのだ」(本書)

そして、最初の章では、アメリカの欠点として「平等主義と多様性」の問題を論じる。

それはトクヴィルに全面的に依拠してのこと。トクヴィルはフランスの名門貴族出身で、後の

バロ内閣では短期間だったが外相を務めた人物。

そのトクヴィルが若いころ―十九世紀前半―にアメリカ社会を観察し、『アメリカのデモクラ

シー』第一巻と第二巻を著した。トクヴィルが観察したアメリカとは、

「合衆国に滞在中、注意を惹かれた新奇な事物の中でも、境遇の平等ほど私の目を驚かせたも

のはなかった」

「平等の時代には人々はみなおなじだから、お互いに誰かを信用するということがなく、みな

同じだからこそ、人々は公衆の判断にほとんど無限の信用をおくことになる。

なぜなら、誰もが似たような知識水準である以上、真理が最大多数の側にないと思えないから

であると。

平等は人を同胞市民の一人一人から独立させるが、その同じ平等が人間を孤立させ、最大多数

の力に対して無防備にする」

というものだった。ケナンはそのトクヴィルの文脈でアメリカの平等主義や共産主義とを対比

して筆を進めているが、次のように述べている。

「大衆の物質的安楽に取り入ること―それが平等主義・民主主義社会に内在すると彼は見た―

が、その社会の当然のエリートの真の立派さを引き出すのに必要な規律と挑戦を彼らから奪う

効果を持つのではないか、ということだった」(本書)

大衆主義による社会の標準化とは底辺への標準化に終わってしまうことを指摘し、ケナンは

「エリート」を持つことを強く指摘している。

ケナンが理想とするエリートとは、他人に尽くすエリート、良心、責任感、自制心にすぐれ、

自分を願みず他人のためになろうと心に決めたエリート。

さらに次の章では、アメリカの規模が大きすぎ、人口も多すぎることを問題にしている。

その解決策としてケナンが表明していることは、地方分権でありアメリカを合計十二の構成体

とするということ。国のサイズが大き過ぎれば、個々の地方や町村の伝統、民族、文化、言語

などにわたる独自の必要に対し、法律や規則のきめ細やかさが不可避的になくなってしまうと

も述べている。

次の章では「中毒」の問題を取り上げている。モータリゼーション、テレビや広告産業など

だ。なかでも、テレビと広告産業についてのケナンの洞察は為になる。テレビの弊害を次のよ

うに述べている。

「ここで特に残念なのは、映像が読書―そして思考を随分妨げていることだ。

ここで私がいうのは映画、テレビを含めたあらゆる映像だ。

読書はスクリーンの前に座るのとは違って、純粋に受動的な行為ではない。

子供が、特に現実の問題を扱った本を読む場合、目の前にあるのは活字のつまったページだけ

だ。後は想像に頼るしかなく、そこに想像力を働かせるのだ。テレビではそうならない。

そこでは見る者に一切合切を、動きを伴い、三次元で説明してしまう。

想像力を働かせる必要がない」(本書)

第二部の終盤では、アメリカの対外政策である非軍事と軍事的な問題を列挙する。

ケナンは、米国の対外政策を実施する者は、二通りの利益を心掛けなければならない、と示

す。

第一は最も狭い、伝統的な意味での、米国自体の狭義の利益。

第二は、国際社会全般の一員としての米国にかかわる利益。

これは日本にも当てはまるし、軍事アナリストの小川和久氏も指摘していることでもある。

「アメリカが世界で救世主的役割を果たすことには、私は全面的に、断固反対だということ

だ。つまり我々が自分を人類の教師と救済者に擬することに反対、自分が特異の、他より優れ

た美徳があるとする幻想に反対、マニフェスト・デスティニー(明白なる運命)とか「アメリカの

世紀」などと口走って、建国以来、いやそれ以前から、すべての世代のアメリカ人を引き付け

てきたビジョンに反対だ、ということだ。

正直にいって、我々はただの人間、人間の子孫、そして先祖同様、人間のありふれた弱点をす

べてかかえた者なのだ」(本書)

ラインホルト・ニーバーが論じたように、個人、集団を問わず、何らかの罪をともなわない力は

ない、とも述べている。

そして、アメリカにとって真の同盟が二つあると指摘する。それはNATOと日本との同盟。

日本だけ取り上げるが、米国の安全保障の見地からは、日本が太平洋地域で占めている地位

は、イギリス諸島の大西洋地域での地位と似ている面があるとケナンは見ている。

ただし、日本政府が望まないのなら、廃止や改変を歓迎すべきである、と述べる。

だが、米国の側から廃止を提案して、それを日本側が敵対的な政治的ジェスチャーであり、

太平洋の諸問題で現在の協力的態度を維持したいという米側の願望にそぐわないとみなすよう

なら、情勢が変わるまで、または変わらない限り、同盟を残しておく方がよかろう、と指摘す

る。

ただ、世界でのアメリカの役割は、「最大限でなくて、最小限の対外的関与」とケナンは表明

している。

ケナンがいつも好んで引用するジョン・クインシー・アダムスの議会で演説をした言葉に集約

されているということだろう。

「我が国は外国まで行って悪者探しをするような外交はしない」。

しかし、多くの歴代政権の外交政策に呆れかえっており、次の言葉も残している。

「歴代政権が、人気取りのため、アメリカの大衆の好み、自己願望のイメージを満足させる姿

勢を見せずにはいられない、あくなき衝動が見える。すっかり私には見える」(本書)

一方の対外政策の軍事面に関しては、無条件降伏について取り上げ、懸念を示している。

「皆殺し戦争論に当然付随し、しかも二つの世界大戦においてアメリカの指導部の絶大な賛同

を受けたのが「無条件降伏」の概念だった」(本書)

ケナンといえば、核兵器の問題に長年頭を悩ませていたが、ここでも指摘し、拡散を食い止

め、バランスをとるのに必要な程度まで最小限に減らすことを提案している。

最後の章では、「何をなすべきか」として、国家評議会の常設機関の設置を提案している。

それは九人からなり、一つの問題に時間を掛けて熟考し、政治家を含めた国民に対し、アメリ

カ社会の長期的な利益のために何をなすべきかを告げるに限られるとする。

簡単にしか取り上げられなかったが、以上がケナンが晩年に表明した諸問題の一部である。

ケナンは原則の人だともいわれる。これらの諸問題は一九五二年にはすでに抱いていたことで

あり、その年の手紙には次のように記している。

少し長いがケナンを理解する上で、重要なので載せたい。

「わが国は欠点だらけであり―そのいくつかはきわめて重大な欠点―しかも、われわれのほと

んどすべての人がそれに気付いてはいるのであるが、それを正そうとする決意と、市民として

の活力に欠けているように思われる・・・

具体的に言えば、猛烈な人口増加、工業化、商業化、および都市化による衝撃の下で、

アメリカの生活それ自体と自然環境のいずれの質も明白に悪化したことなどである。

そしてこれらが提起するジレンマの前に、私はいつも立たされてきた。

このような諸傾向がなんら抑制されることなく、いつまでも放置されるなら、

それは必然的に失敗と不幸をもたらすだけである。

そしてそれらは、アメリカの有権者の知的水準、および合衆国憲法上、ならびに伝統的な政府

の権限をはるかに超えるようなものではなかろうか。

とすれば、民主的な有権者にとっては、とても受けいれ難い困苦と犠牲をはらむものではない

か。あるいは、商業上の利益とこの上もなく対立することにはならないか。

それを実施するためには、二十世紀なかばの時点では明らかに存在しておらず、

また今のところ誰も―とりわけ二大政党のいずれも―つくる意図をいささかも持っていないよ

うな政府の権限を必要とはしないのか。

ジレンマは苦悶を生む。この場合の苦悶は、一体アメリカの抱える問題は、わが国にとって伝

統的な自由で民主的な制度や、企業の自由な制度の運営によっては真に解決されないのではな

いかという、最初は気の進まない、恐るべき苦痛の伴う疑惑となって現れてきた」

それぞれの部や章には、その内容に合ったエピグラムが添えられている。

しかも素晴らしいくらい適確にだ。

さらに本書には、佐々木卓也氏の秀逸な解説(ケナンの生涯について)や、今は亡き国際政治学

者の高坂正堯氏の一文(「ケナン博士の人生と仕事」)が添えられている。

本書ではケナンが若いころから抱いてきたアメリカの問題点を浮き彫りにしているが、

その全体をあらわしているのは、冒頭で引用したジョン・ダンの詩であり、沢山の問題はある

が、そのように歩めと示している。

ルカーチは「アメリカについて語るケナンは、ロシアについて語るケナンよりもはるかに価値

あるものを残してくれている」と書いていた。

ケナンの洞察力が冴え渡るのは、アメリカ人の欠点やアメリカ国内の問題を臆面もなく指摘し

たところにある。そのためケナンは孤独でもあった。

しかし、ケナンが指摘したことは、特にアメリカ人に顕著な傾向だとは思うが、人間の弱さを

排除し認識しようとしない、すべての現代人に共通する問題である、とぼくは思う。

ケナンはいう。

「人間は完全にはなり得ない。人間の精神のこうした亀裂は深くて基本的なものである。

文明生活が何とか続く限り、これらの亀裂につきまとわれ、その制約から逃れることはできな

い」

ケナンは絶望の種だけを撒いているわけではない。気概を持ってチャレンジしろと励ましても

いる。それは、岩だらけで険しい巨大な山であっても、回り回って行かねばならぬ道であって

も。「真の栄光は目に見えた成功の見通しよりも、その戦いに内在する価値にある」と優しく

語りかけてもいるのだから。

もう一人著名な外交官であるヘンリー・キッシンジャーは、外交官ジョージ・ケナンについて次

のように述べている。

「ケナンは、モスクワのアメリカ大使館政治課長をつとめていた。

世界におけるアメリカの役割の議論をそれほどまでに煮詰めた外交官は、前代未聞だった」

ニクソン元大統領は、キッシンジャーを過度にプライドが高く、自惚れ屋で、自分の誤りを認

めなようとしない、「子供みたいなやつ」と言い、精神分析医に行くことを勧めたことがあ

る。

キッシンジャーとケナンの違いは“そこ”にある。

なお、ニクソンは冷戦後の遺著のなかで、アメリカが救世主的な役割を果たしてるという解釈

で、冷戦中、冷戦後のアメリカの役割を述べている。

ニクソンの考えはケナンと真逆の考えだが、それはケナンを意識してのことであったという。

『回顧録』以上のものが本書には秘められている。賢人ジョージ・ケナンに出会えてよかった、

と思うようになったのは本書を読んでからであった。

「人間はひび割れた器」であり、それから逃れることはできない。

それは老子を想起させるようなものでもあった。

いまの時代の社会的大混迷から抜け出すためには、指導者なき大衆がだれの助けも借りずに自

ら向上するのを待つのではなく、個人の指導性を伸ばすため、その精神、道義、知能の形成に

主眼を置かなくてはならないという信念を述べてある。

人類が希望ある未来を持つためには、個人の存在がいかに孤独でもろかろうとも、

一人一人が積極的に関与し責任を担うしかない。

『二十世紀を生きて – ある個人と政治の哲学』ジョージ・ケナン

【その他のジョージ・ケナン関連の記事】