帝国主義について。

国家の掲げる帝国の理念である帝国主義は、国家が登場すれば必ず諸国家が生まれるという事

情のために没落した。西洋による世界の「征服」も実際にそういう経過を辿った。

ただし、それは本当の征服ではなく、征服民族の同化も不可能だったが、それは自国の法律を

導入できなかったのと同じことであった。

この過程での本来の悲劇は、西洋が地球上で大躍進を遂げたのが、解決できなくなった民族問

題の唯一の打開策は拡張しかなくなったときだった事実のうちにある。

『思索日記 I 1950-1953』ハンナ・アーレント

本書が扱っているのは、イギリスのインド支配精算をもって終わる厳密にヨーロッパ的な植民

帝国。本書で語られていることは、国民国家崩壊の物語であり、後の全体主義運動と全体主義

政権の台頭に必要なほとんどすべての要素が含まれている。

アーレントによれば、「帝国主義」という言葉を最初に使った人物は、イギリスの歴史家であ

るJ・A・ホブスンだと原注では説明している。ホブスンはレーニンにも影響を与えたと言われ

ているが、すでにホブスンは帝国主義とナショナリズムの根本的な対立も、ナショナリズの帝

国主義化への傾向も、ともに認識していたと言われている。

ホブスンによれば帝国主義は「ナショナリズムの堕落」であった。

『全体主義の起原』の第二部「帝国主義」では、そんな帝国主義の展開とそれに伴うヨーロッ

パ政治の変容諸相を検討している。国民国家と帝国、権力のための権力、モッブと資本との関

係、人種思想の起源、「アフリカ争奪戦」と人種主義の形成、官僚制、大陸帝国主義と種族的

ナショナリズム、国民国家体制の崩壊と「人間の権利」などが掘り下げられている。

帝国主義時代とは、一八八四年から一九一四年に至る三十年間−ヨーロッパでは相対的な安静

「黄金の安定期」(シュテファン・ツヴァイク)−を指しており、「アフリカ争奪戦」

(“scramble for Africa”)と汎民族運動の誕生とをもって終わる十九世紀と、第一次世界大戦を

もって始まる二十世紀とを分かつ時代。

「この時代の特徴は、アフリカおよびアジアで演じられた諸事件の展開の息もつかせぬ速さ

と、それと同じ時期のヨーロッパの特異な無気味に停滞した平穏である。

この平穏は、一九一四年の突然の破局に見舞われてはじめて、嵐の前の静けさだったと診断す

ることができたのだった」(本書)

ハンナ・アーレント(1961年頃の写真)

帝国主義時代のヨーロッパの国内政治の中心的出来事は、ブルジョアジーの政治的解放だっ

た。それまでブルジョアジーは経済的には支配的地位にあったものの、政治的支配を狙ったこ

とは一度もなかった。

アーレントによれば、この奇妙な慎ましさは、この階級が、諸階級(諸政党)を超えて諸階級を

統治することを原理とする国民国家の中で、国民国家とともに発展してきたことと極めて密接

な関係があるという。

そしてこのことゆえに、ブルジョアジーは社会の支配的階級となることができ、しかも統治す

ることを断念し得たという。国民国家が無傷でいた限りでは、本来の政治的決定はすべて国家

に任せられていた。

しかし、国民国家が資本主義経済にとって必要な拡大を可能とする枠組たり得ないことが明ら

かになったときはじめて、国家と社会の間の潜在的な抗争が公然たる権力闘争になった。

だが帝国主義時代には、いずれの側も決定的勝利を収めるには至らなかった。

国民国家の諸制度はどこでも帝国主義的野望の残虐性と誇大妄想に対して抵抗した。

ブルジョアジーは国家とその暴力手段を自分の経済的な目標のための道具として利用しようと

したが、この試みは常に半分しか達せられなかったという。

これが変化したのは、ドイツのブルジョアジーがモッブ(「あらゆる階級の残滓を代表する集

団」)の助けを借りて支配権を握るべくヒトラーの運動に全てを掛けたときだったという。

しかしそれはエピルス王ピュロスの勝利(犠牲の多すぎる勝利)だった。

もっと直截的にいえば、西ヨーロッパなどを中心とする古典的な国民国家の国際体系が落ち着

いた一八七〇年以降、表面的な安定と繁栄の背後で、資本とブルジョアジーの成長は国民国家

を乗り越え、それと衝突するようになっていた。

この国民国家と資本との闘争の終着点において、ドイツ・ブルジョアジーは最後にナチスに賭

けることになった。(牧野雅彦『精読 アレント『全体主義の起源』』)

もちろんこの合間には幾層もの出来事が積み重なっている。あるいは「結晶」されていった。

大英帝国の支配下にあった地域

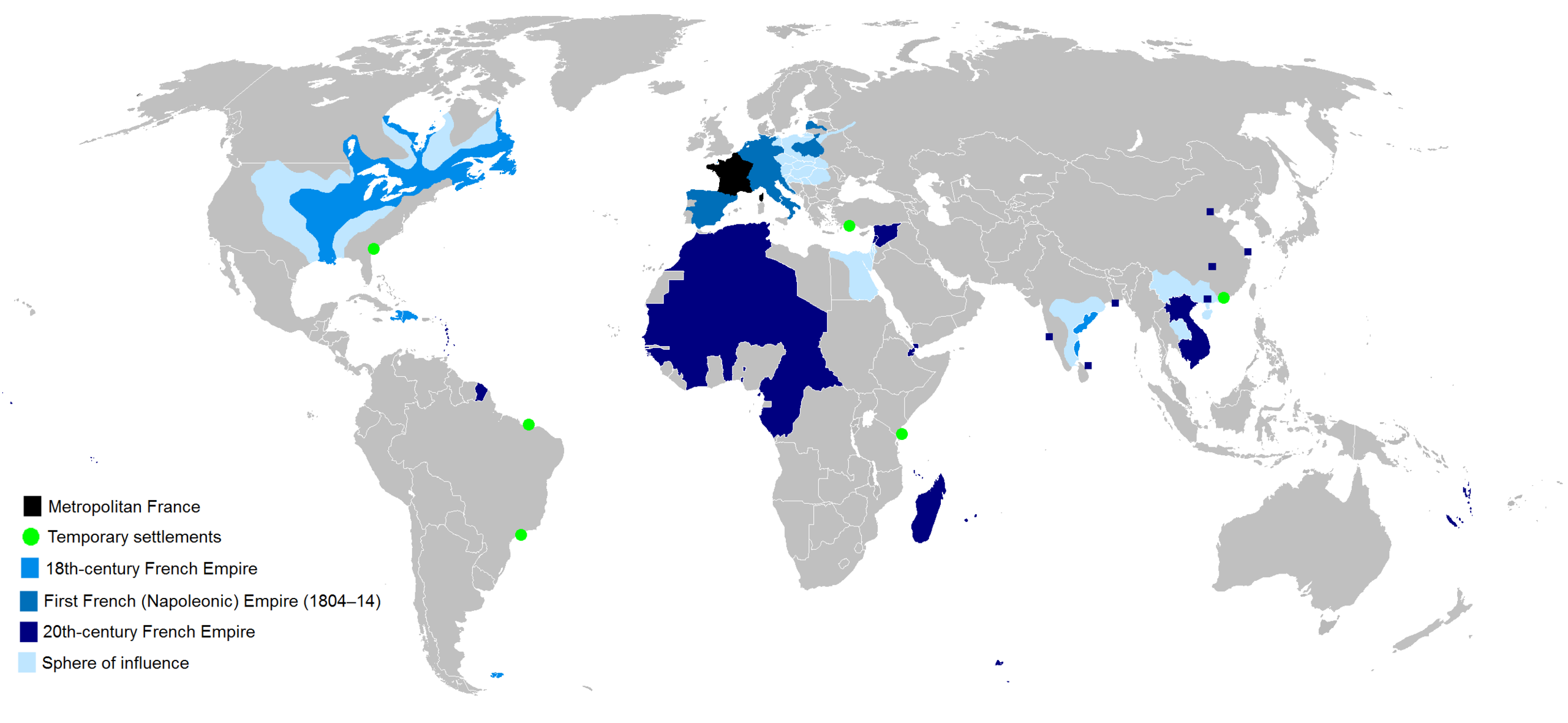

フランスの植民地帝国

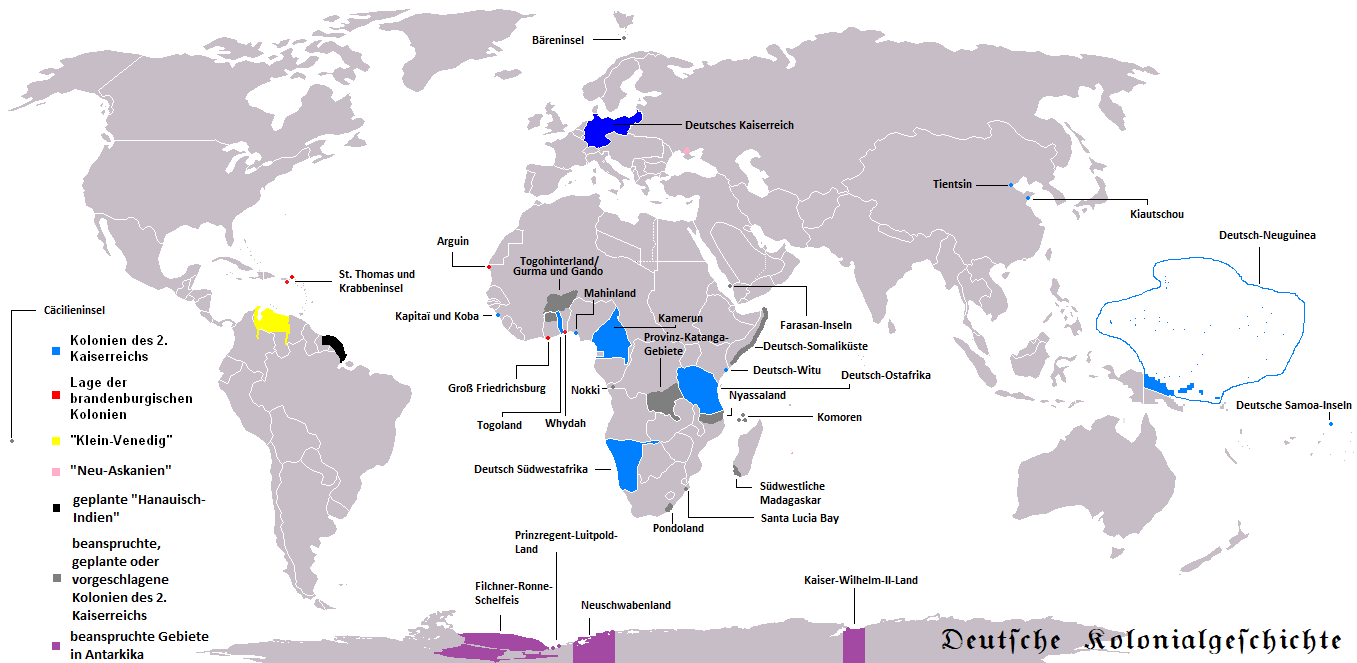

ドイツの植民地帝国

イギリス帝国の植民地政治家であり、南アフリカの鉱物採掘で巨富を得て植民地首相となり、

占領地に自分の名(ローデシア)を冠したセシル・ローズ。

最近の話題では、英オックスフォード大学オリオルカレッジに設置されているセシル・ローズ

の像が、米黒人男性暴行死で批判が強まり像の撤去が決められた。

そんなローズは帝国主義時代に、「膨張こそすべてだ」と豪語し、「できることなら私は星々

を併合しようものを」と啖呵を切った。

膨張がこの時代の新しい原理であり、全てを動かす原動力だった。

セシル・ローズ

この原理の名においてヨーロッパ人はわずか二、三十年の間に地球の隅々にまで拡がった。

イギリスは二十年間に約四百五十万平方マイルの土地と六千六百万の人口を持つ植民地を獲得

し、フランスは約三百五十万平方マイルと二千六百万の原住民を、ドイツは約百万平方マイル

と千百万人を、ベルギー国王は個人の財産として約九十万平方マイルの土地と約八百万人の臣

民を得ていた。

しかし、国民国家の体制を内側から掘り崩す帝国主義は、国民国家やナショナリズムとは適合

しない。国民国家の利益を第一に考えた政治家たちはみな帝国主義的な拡張に懐疑を抱いてい

た。イギリスのグラッドストン、ドイツのビスマルク、リヒター、フランスのクレマンソーな

ど十九世紀を代表する主要な政治家たちは帝国主義政策のうちに国民国家を破壊する要素が潜

んでいると見抜いていた。事実、国民国家を基礎に帝国を建設しようとする試みは挫折の連続

であったという。少し長くなるがアーレントの説明を引用したい。

「近代の歴史において征服や世界帝国建設の評判が落ちてしまったのには、それなりの理由が

ある。

永続性のある世界帝国を設立し得るのは、国民国家のような政治形態ではなく、ローマ共和政

のような本質的な法に基づいた政治形態である。なぜなら、そこには全帝国をになう政治制度

を具体的にあらわす、万人に等しく有効な立法という権威が存在するから、それによって征服

の後にはきわめて異質な民族集団も実際に統合され得るからである。

国民国家はこのような統合の原理を持たない。それはそもそもの初めから同質的住民と政府に

対する住民の積極的同意(ルナンの言う「日々の人民投票」)とを前提としているからである。

ネイションは領土、民族、人民、国家を歴史的に共有することに基づく以上、帝国を建設する

ことはできない。

国民国家は征服を行った場合には、異質な住民を同化して「同意」を強制するしかない。

彼らを統合することはできず、また正義と法に対する自分自身の基準を彼らにあてはめること

もできない。したがって、征服を行えばつねに暴政におちいる危険がある。

「植民地がわれわれの名誉と自由を犠牲にするものならば、植民地よ滅びあれ」と言ったロベ

スピエールは、すでにそのことを悟っていたのである」(本書)

それは巧みに「帝国主義を謳歌した」と見られるイギリスも例外ではなく、イギリス連邦が分

散・移植された国民の連合体という古代ギリシアの植民都市に例をモデルにし、フランスはロ

ーマ帝国建設を範としていた。もしくはそのように見える。

イギリス人はローマ人のように異民族を自分たちの法に従わせようとしたことは一度もなかっ

た。その代わりにイギリス植民者はイギリス人のままで世界中の新領土に移住した。

被征服民族に文化・宗教や法に関して独自性を容認することで帝国建設を行った。

対するフランスは”ius”(法)と”imperium”(命令)を結びつけてローマ的意味では帝国を建設する

ことを帝国主義時代に試みた、ヨーロッパでただ一つの国であった。

海外領土を編入し、征服された民族を「同胞」として、フランス文明を共有する従属的臣民と

して、迎え入れることによって、国民国家の帝国への拡大を図った。

有色人種の代表がパリのフランス議会に議席を「獲得」し、アルジェリアがフランスの一つの

県であると宣言した。実際はフランスへの従属に他ならなかった。

しかし、十九世紀後半に登場する帝国主義と、その拡張の目指すところは征服ではなかったと

いう。古代ローマのような帝国建設はもはや目標とはならなかった。帝国主義者自身がそのこ

とをよく自覚していたという。

「ナショナリストよりも帝国主義者のほうが、国民国家という政治体が帝国建設に不向きであ

ることをよく知っていた。そして国民国家の行なう征服の進軍は、それみずからの法則の赴く

ままに任せるならば被征服民族の民族的解放と征服者の最終的敗北に終わるしかないことを、

よく見抜いていた」(本書)

帝国主義の目指すところは国民国家自身の利益でもなく、対外的な征服や領土拡大による帝国

の建設でもなかった。

帝国主義の目標は、政治権力の範囲を、それに応じた政治体を新たに創設することなしに拡大

することだとアーレントは見ている。もっと具体的にいえば、国民国家の枠を超えた過剰資本

の投資を保証する政治権力の拡大、これが帝国主義者たちが望んでいたものであった。

先述した牧野氏が『精読 アレント『全体主義の起源』』で、この文脈に関してまとめて言い表

しているが、帝国主義の本質は貨幣輸出、資本輸出とそれに伴う経済的支配の拡大ではなく、

それに牽引された「政治的権力」の拡大にあった。第一部もそうだったがアーレントが着目す

るのは政治的な局面。

もっと直截にいうと、帝国主義とは、資本とその担い手としてのブルジョアジョーによる独特

の政治権力拡大運動。

そして、アーレントによれば、無制限の資本蓄積のプロセスは、それを保証してくれるような

無制限の権力拡大を必要とするということを見抜いていたのはホップズであったと指摘し、

『リヴァイアサン』こそ帝国主義時代のブルジョアジーによる政治権力拡大の先取りするもの

だという。

一八六〇年代末のイギリスに始まり、七〇年代の全ヨーロッパ経済を規定することになった深

刻な経済危機は、様々な面でヨーロッパ資本主義と近代政治との歴史における決定的転換点だ

ったとアーレントは指摘している。

そしてこの危機によってはじめて明らかになったことは、経済自体の「鉄の法則」には縛られ

ず純然たる収奪によって蓄積過程をまず最初に可能にした、マルクスの「資本の本源的蓄積」

は、蓄積のモーターを永久に回転させ続けるには不十分だということだったという。

この事態を政治的行為によって破らなければ、資本主義経済の崩壊は避けられなかった。

そのような崩壊は住民の全階層が工業化された生産過程に組み込まれた後にのみ起こり得るこ

とだから、それはブルジョアジーの破滅ばかりか国民国家全体の破滅を意味していた。

帝国主義はこの危険に対する緊急対策から生まれたのである、とアーレントは指摘する。

そして、国内市場の飽和、原料の不足、恐慌への最初の反応が資本の国外流出であった。

しかし、資本の輸出がただちに帝国主義へと飛躍するわけではない。

そこにモッブが組み合わされて国外に流出したとき、新たな特徴の帝国主義が姿を見せる。

そして、その余剰資本と余剰人員が出会った地域が、南アフリカであった。

1884–1905年の南アフリカ

南アフリカは世紀の初め以来イギリスの所有だったが、それはインドへの海路を保証していた

からだった。

しかしスエズ運河が開通し、エジプトの重要性が増し、イギリスがエジプトの行政も支配する

と、ケープの貿易中継地としての重要性は大幅に低下した。

この時点でイギリスは南アフリカから手をひいてもよかったのだが、一八七〇年代にダイヤモ

ンド鉱床が、八〇年代には金鉱が次々に発見され、多くの人を惹きつけるようになった。

そこにはアーレントが「人間の屑」と呼ぶ人達や、それらを使いこなせる余剰な富の所有者な

どが入り交じった。

アーレントは南アフリカを「帝国主義の文化的発祥地」と見做しているが、それは「余計者の

土地」における余剰人員と余剰資本の結合だった。

アーレントはイギリスの海外帝国主義とドイツやオーストリアにおける大陸帝国主義との違い

も指摘している。

まず大前提にあるのは、資本とモッブの同盟(新たな同盟)は一貫した帝国主義政策が生まれる

ところでは見出される、ということ。

イギリスの場合は海外領土に限られ、イギリス政治の偽善は、植民地でのやり方と国内政治と

の間に明確な一線が引かれていた。これによって帝国主義政策の母国へのブーメラン効果をか

なりの程度回避できたのだという。

対するドイツやオーストリアでは資本とモッブの同盟が汎民族主義という形態に流され、フラ

ンスでは規模は小さかったが、植民政策の形で展開されたという。

これらの「運動」の目的は国民全体を帝国化すること、対外領土を略奪して異邦の人民を服属

させるために国民を再組織するという形で国内政治と外政とを結合することであった。

イギリスが幸運だったのはその距離だけではなく、本国におけるブルジョアジーの発展の度合

いが彼らの行動を大きく左右してたという。イギリスやオランダではブルジョア社会の発展が

平穏に進んでいたのに対し、フランスではブルジョアジーの興隆は人民の大革命によって中断

され、その結果ブルジョアの完全な支配は阻止された。

ドイツではブルジョアジーは十九世紀の後半まで完全に発展することができず、彼らの興隆は

当初から古い伝統をもつ革命的労働者階級の運動の進展が伴っていたという。

ブルジョアジーがモッブと手を組むようになるためには、両者を結びつける原理が存在しなけ

ればならない。

ブルジョアジーを引きつけ、モッブを組織することになる原理、それ以前から存在していたそ

の原理は「人種」であった。

アーレントによれば、人種主義こそヨーロッパに生まれた国民国家の体制を揺さぶった主要な

イデオロギーだったという。

その「人種」思想は何処から浮上してきたのか。

後のナチス・ドイツのせいで、人種思想はドイツ発祥と思いそうだが、人種理論の最初の萌芽

は十八世紀初頭のフランス貴族、ブーランヴィリエ伯(一六五八−一七二二年)の『古代フラン

ス統治の歴史』(一七二七年)であったという。

ブーランヴィリエはフランスは異なる起源をもつ二つの民族からなり、ゲルマン起源の民族が

先住の「ゴール人」を征服して支配階級になったと主張した。その意味では階級思想の書でも

あった。ただ、ブーランヴィリエが論じたのは、民族であっていまだ人種ではなかった。

ドイツでの人種思想の発展は、ナポレオン戦争によるプロイセンの敗北後に始まっている。

提唱者となったのは貴族ではなくプロイセンの愛国主義者や政治的ロマン主義者たちであっ

た。

それはフランスとは異なり、人種思想は外交支配に対抗して国民を団結させるためのものであ

り、ナショナリズムと明白な人種主義とを区別することは難しくなっていた。

ドイツやオーストリアのナショナリズムが当初から人種主義に近い種族主義的(tribal)な性格を

帯びることになったのはそのためであるという。

しかし、そうしたイデオロギーを完成させたのは、フランス貴族ゴビノー伯爵(一八一六−八二

年)の『人種不平等論』(一八五三−五五年)であった。没落しつつある貴族に代わる新たな支配

層を求めて見出しのが、支配人種としてのアーリア人であった。

イギリスに関しては、エドマンド・バーク(一七二九−九七年)の『フランス革命についての省

察』(一七九〇年)から導出しているが、フランスでは人種思想がナショナリズムと対立してい

たのに対し、イギリスにおいては一貫して国民的な枠にとどまっていた。

イギリスにおいては人種思想はただちに人種主義へと展開することはなかったが、貴族の国民

化、下層階級の貴族への規準への同化が結果として、遺伝理論や優生学のような人種思想の基

盤を提供したとアーレントは指摘する。長くなるので説明は省くが、さらには聖書のいうよう

な人類の単一起源を否定する人種多元主義(polygenism)やダーウィニズムが広範に受容される

ことになった。

そして、イギリスの植民地が世界中に広がっているがゆえにこそ、それらを結びつける国民的

紐帯、「国民的な使命」の観念が強力なものとなっていった。

人種思想の歴史や位置づけはともかくとして、その「人種」と「官僚制」が互いに独立してで

はあったが、ヨーロッパの外、暗黒大陸アフリカで同時に実験されることになったとアーレン

トは見做している。

先述したように、ダイヤモンドと金鉱の発見が一八七〇年代と八〇年代に相次ぎ、「余剰人

員」、「四つの大陸からきたボヘミアン」がなだれ込んでくる。アーレントのいう「人間の

屑」。文明世界の現実から逃げた彼らがそこで見出したものが「未開の原住民の世界」であっ

た。そしてその「未開の原住民」との遭遇が、「人種」観念の成立をもたらしたという。

ダイヤモンド鉱床

金鉱

それ以前にも、ヨーロッパ人の入植によってアメリカ大陸やアフリカへ足を踏み入れ、自然と

「野蛮人」に遭遇していた。探検家がそうした世界で狂気に取り憑かれても、それは個別的な

事例にとどまっていた。

しかし、この時代のアフリカ争奪戦によってそうした事情は変化したという。

第一に、ヨーロッパ中から送り出された大量の「人間の屑」は、孤立した個人ではなかった。

第二に、彼らが出会ったのが、単なる「野蛮人」ではなく、先に入植したヨーロッパ人の成れ

の果ての「ブーア人(ボーア人)」であったこと。

ブーア人の家族(1886)

ブーア人の家族旅行(1900)

ブーア人は、十七世紀半ばにケープに定住したオランダ人入植者の末裔であり、彼らはインド

航路で寄港する船舶のために野菜や肉を提供していた。彼らは広大な荒野の中で一種の部族組

織を形成し、多数の黒人部族に取り巻かれて生活していた。劣悪な土壌と、多数の原住民の余

剰の解決が「奴隷制」であった。しかし、奴隷制は圧倒的多数の原住民を馴致することはでき

なかった。むしろ「自然人」としての原住民にブーア人自身が適応した結果であった。

彼らは土地に対する農民的な関係を失い、人間同胞に対する文明化された感情も忘却して、彼

らが対峙した黒人部族、歴史を持たない「自然人」の水準にまで落ち込んでいた。

黒人は自分たちが人間としての特徴を頑強に主張し続け、「白人」は自分たちの人間性を再考

せざるを得ず、自分たちは人間以上の存在で黒人にとっての神々となるべく神に選ばれたのだ

と考えることにしたという。

アーレントはこの辺りのことをコンラッドの『闇の奥』も援用して説明している。

そのような「有史以前」の「自然的」人間の圧倒的な印象の下に、「人種」に基づく「支配装

置としての人種主義」は成立したという。ただし、単なる「人種」の観念ではなく、「人種」

という観念に基づいた支配、政治的な組織化のための装置としての「人種主義」の成立。(牧野

雅彦『精読 アレント『全体主義の起源』』)

暗黒大陸の環境下での原住民の生活に適応したブーア人の経験に基づいて、「人種」観念は成

立した。

それは後に大陸の「汎民族運動」、ナチズムのための支配装置へと結びついていったという。

南アフリカでは、大量の黒人非熟練労働者とそれを監督するモッブ、現地では調達できない熟

練労働者や技術者をヨーロッパから輸入し、彼らを組織するのがヨーロッパに蓄積された余剰

資本であり、その媒介を果たしてのがユダヤ人金融業者であったという。

彼らもまたユダヤ人のモッブであり、多くはロシアでのポグロムを逃れて南アフリカに渡って

きた。さらには、イギリスとの戦争であるブーア戦争を契機として、ブーア人は外国人投資

家、そのユダヤ人に対する憎悪を募らせていった。ここに反ユダヤ主義と「人種主義」が接点

をもつことになったという。

ダーバンに最初のインド人が到着したときの様子

南アフリカでの「人種主義」の成立は直接的な効果ももたらし、ヨーロッパ人の行動様式に与

えた現実的で直接的な「ブーメラン効果」であった。

その最初のブーメラン効果は、アジアでのヨーロッパ人の態度に与えた影響であり、安価な労

働力としてインド人や中国人労働者が南アフリカに導入されたこと。

その結果、アジア人もまたアフリカ黒人と同様に「人種」として扱われるようになった。

アジア人に適用されることによって、「人種」観念は意識的な帝国主義的支配と搾取の手段に

なったとアーレントは洞察している。

南アフリカの人種社会はモッブたちに、恵まれない集団でも暴力をもってすれば自分に従属す

るなどの教訓を与えたという。アーレントはモッブに関して次のように述べている。

「つまりブーア人の発展、原住民部族水準への転落は、暗黒大陸の絶対的支配をかちとるため

に彼らが支払わねばならなかった代価だったことを知ったのである。そして彼らは、自国の国

民を人種集団に変えることによって他の「人種」を支配し得るのなら、ブーア人を喜んで真似

しようと考えた。

自分自身がヨーロッパ社会の廃棄物の出であり、南アフリカで他の同類たちと相識った彼ら

は、全ヨーロッパ世界のモッブが彼らの側につくだろうということを知っていた」(本書)

アフリカ争奪に始まる本格的な帝国主義の経験とそこでのモッブの経験は、時間をかけてヨー

ロッパに跳ね返ることになるが、「人種」がヨーロッパの隅々から来た「文明の最低分子」を

惹きつけたが、官僚制は「最良の知識層」を引き寄せた。

そしてアーレントは官僚制-イギリス帝国支配の特質-も炙り出す。

そこで言及される人物は、エジプトで帝国主義的行政官だったクローマー卿、意図してではな

かったと思うが、イデオロギー的な面を担ったラドヤード・キプリング(一八六五−一九三六

年)、第一次大戦中にアラブの民族運動を支援した秘密諜報員アラビアのロレンス(一八八八

−一九三五年)。

ここでいう「官僚制」は、「法の支配」に基づく「統治」と対比される官僚による支配を指し

ている。官僚制の伝統が欠如していたイギリスでは、植民地でこそ官僚制が形成されたとい

う。その出発点になったのがインドの植民地統治であった。イギリスは一八五七-五九年のセ

ポイの反乱以降、本格的な直接統治に乗り出す(一八五八年インド統治法)。一八七六年四月に

は「例外ユダヤ人」ディズレイリによってヴィクトリア女王に「インド女帝」の称号が与えら

れている。これに伴って植民地統治の担い手の官僚養成制度が形成されていった。

バークはインドの行政官たちを「無法者」と批判していたが、一八五五年には本国に先駆けて

インド高等文官(Indian Civil Service)に競争試験が導入され、本国出身の優れた人材が登用さ

れるようになる。

ラドヤード・キプリングとトーマス・エドワード・ロレンス

キプリングは英領インドに生まれ、第二次ブーア戦争の時期(一八九九−一九〇二年) には南ア

フリカにも滞在している。キプリングが描く登場人物は、イギリス帝国主義の担い手の典型を

示し、下等人種に対する「白人の責任(責務)」や「竜退治の伝説」のようなものが存在した。

それらの夢想に駆り立てられ海外へ飛び出していった。

そのキプリングが『少年キム』(一九〇一年)で描いた中央アジアをめぐるロシアとイギリスの

諜報戦「グレート・ゲーム」を体現していたのがロレンスであった。

クローマー伯爵の肖像画(ジョン・シンガー・サージェント画)

帝国主義的行政官の代表がクローマー卿。クローマーはインド総督ノースブルック卿の秘書と

して「前帝国主義的時代」のインド統治に手腕を発揮した。その後エジプトに渡り、財政破綻

したエジプトの債務処理に債権国イギリスの委員として参加し、一八八二年にはイギリスのエ

ジプト軍事占領に伴い総領事に就任する。クローマーは帝国主義的なエジプト支配の担い手へ

と変身していった。南アフリカを統治したセシル・ローズとの類似点も指摘しているが、それ

は、想定された高次の目的のための手段と見たことにあり、冷淡さや臣民に対する関心のな

さ、などを指摘する。

アフリカで展開されていたイギリス帝国主義支配のうち、人種主義や反ユダヤ主義や官僚支配

といった、ナチスの全体主義支配の前提となるような要素は出揃っていたが、イギリスではそ

のような事態にはならなかった。

アーレントによれば、海外植民地と本国の距離ということもあるが、それが偽善ではあっても

最低限の人権が守られ、あからさまな狂気の中でもそうした抑制が働いたことが、チャーチル

の「帝国の清算」を可能にしたという。

ただ、大陸ヨーロッパの帝国主義運動の事情は異なっていた。本書の後半では大陸帝国主義と

全体主義イデオロギーの前身でもあった「汎民族主義」に論点が移っていく。

ナチズムとスターリニズムは、中欧・東欧の「民族混合ベルト地帯」を基盤に生まれた「汎民

族運動」をその源泉としている。汎スラブ主義は一八七〇年頃にはスラブ主義の混沌とした理

論として成長し、汎ゲルマン主義感情も、十九世紀半ばにオーストリアで流布していた。

それらが運動へと結晶化していくのは、西洋諸国が帝国主義的拡大が本格的に始まる一八八〇

年代になってからであったという。

海外進出に遅れをとっていたヨーロッパ大陸諸国の帝国主義は、イギリスとは異なり「拡大さ

れた種族意識」から国民国家の狭隘さに反対していた。それゆえに大陸帝国主義は当初から人

種思想と親近性を有していたという。

汎民族運動の主導権は知識人に導かれたモッブにあった。知識人たちは人種思想を利用してモ

ッブを汎民族運動へと組織していった。このモッブの組織は全体主義運動の先駆となる。

そして、国民国家の枠を越えた広域の支配圏の確立を伴う汎民族運動が、旧来の愛国主義を越

えた新たなナショナリズムである種族的ナショナリズムへとモッブを動員していく。

アメリカの大外交官ジョージ・ケナンは晩年の著書の中でショーヴィニズムの危険性を示して

いたが、アーレントは種族的ナショナリズムの危険性を示している。

アーレントによれば、ショーヴィニズムが外向的で目に見える精神的・物質的な国民的達成に

向けられるという性質があるのに対して、種族的ナショナリズムは、その最も穏健な形態です

ら、内向的で、個人それ自体の魂に関心が集中していて、その魂こそが一般的国民的資質を体

現していると懸念を示している。

さらに危険度が増す、神秘主義的なショーヴィニズムでさえ現実の過去に存在していた事物を

指向し、それを人間の統制下に置こうとしただけであったのに対し、種族的ナショナリズムは

現実には存在しない似非神秘的な要素から出発して、これを将来に完全に実現しようとするの

である、と種族的ナショナリズムの偏狭性を述べている。

種族的ナショナリズムの政治的な特徴は、政治的には常に「敵の世界」を想定し、他の民族と

は異なる当該民族の唯一無二の特質を強調することであり、理論的には共通の人類の存在を否

定することにある(これは人間性そのものの破壊まで行き着く)。

汎民族主義のそうした「近代」的性格をよく示しているのが、反ユダヤ主義に対する新しい立

場だったという。

オーストリア=ハンガリー帝国におけるスラブ人やロシア帝国におけるチェコ人などの抑圧さ

れた少数者は、国家と結びつくユダヤ人を彼らの抑圧者と見なすようになる。

ただ、そのような経験だけが要因ではなく、これらの地域は国民国家が依拠すべき農民階級が

十分なかたちで存在していない地域であり、農民階級がその国に根を下ろしていないような地

域では、彼らの関心ごとは、公的なものより個人の人格の内に存在する属性にあったという。

国民国家は国家と階級社会との間の絶妙なバランスの上で成り立っており、健全なナショナリ

ズムはそれを結ぶ紐帯としての役割を果たしている。

種族的ナショナリズムは、そのような特定の土地とのつながりを持たない根無し草の中で成長

してきたものであり、東欧・中欧の抑圧された諸民族の間に広がり、ドイツやロシアなどの特

定の国民的母国と各地に分散したドイツ人、スラブ人とを結ぶ新たな形態の組織として汎民族

運動を形成していったという。

長くなるので省くが以後では、汎民族運動が絶対的な選民性の主張から出発していることや、

第一部の「反ユダヤ主義」にも登場したオーストリアのシェーネラーに触れながら人種主義と

接近した種族的ナショナリズムが反ユダヤ主義と結びついた背景(汎民族運動の種族的ナショナ

リズムにとって、特定の故郷や土地との結びつきを持たないユダヤ人こそ、民族のあり方の模

範として、危険な競争相手として考えられた。それを最大限利用した支配はヒトラーによって

実現されてしまう)などの経緯や背景が説明されている。

「汎民族運動」「種族的ナショナリズム」「反ユダヤ主義」が結晶化した時、ヨーロッパにユ

ダヤ人の運命と、ユダヤ人の存在を組み込んだ国民国家体制の解体の方向は定まったという。

そして、人種主義と並ぶ帝国主義のもう一つの産物が官僚制だが、大陸帝国主義における官僚

制もアーレントは説明している。大陸主義の官僚制は「政令の統治」であり、「法の支配」と

対立するものであった。

命令による上からの官憲的な支配は、オーストリア=ハンガリーのような多民族を支配する上

では適合的な手段であった。また、ロシアのツァーリの帝国では官僚制支配が顕著であった

が、広大な領土に広がり、政治的な組織も持たないような原住民に対して官僚制の包括的な権

力が行使された。そこにはアナーキーな雰囲気も生み出され、汎スラブ主義の知識人たちは拍

手し、その影響は第一次世界大戦の衝撃によって自身の文明世界に懐疑的だったヨーロッパ全

体の知識人にも伝播し、「全体主義の基礎を準備する強力な情動的要因」になったという。

オーストリアの官僚制に関してはカフカに言及している。

いずれにしても、オーストリアとロシアの官僚支配の伝統は、そこから生み出された大陸帝国

主義とそのイデオロギーとしての汎ゲルマン主義と汎スラブ主義とともに、ナチスとスターリ

ンによる二つの全体主義の成立のための沃土をつくり出したという。

大陸帝国主義の種族的ナショナリズムに基づく汎民族運動は、その政治的な組織基盤である政

党も破壊する。

アーレントは政党の解体に関しても、イギリスの政党と対比させながら説明しているが(大陸政

党制では私的利害を持つ個人が組織された)、そこでは反ユダヤ主義政党と同様に、汎民族運動

は自らを「党派を超えた党派」、政党システムを超越した「運動」として組織することに成功

していった。それは全体主義運動へと連なる「運動」だった。この箇所ではカトリック教会と

ファシズムとの関係にも言及されている。ムッソリーニのファシズムは、口では「党派を超え

た党派」を唱えていたが、国家機構を掌握した後には、国家の最高権威と自らを同一化し、国

民を国家の部分にしようと試みた。自らを「国家」や「国民」を超えるものとは考えなかっ

た。「古典的政治理論の意味での簒奪者」にとどまっていた。

ファシズム運動と全体主義運動の相違は、軍隊に対する立場に最も明瞭にあらわれており、ナ

チとポリシェヴィストが軍を政治委員や全体主義的エリート部隊に従属させることによって軍

の精神を破壊したのとは対照的に、ファシストは国家機構に対してと同様に軍に対しても自分

たちを融合させることしか試みなかったという。彼らが望んだのはファシスト国家とファシ

スト軍であったが、それでもまだ国家であり軍であった。それに対してナチス・ドイツとソヴ

ィエト・ロシアでは、軍と国家は運動に従属する一機能となっていた。

汎民族運動の既存のシステムに対する敵意こそ、全体主義の先駆けであり、アーレントにとっ

ての全体主義の本質は、既存の国家と政党システムの破壊にあった。

ナチズムとスターリニズムという二つの全体主義は、東欧・中欧の「民族混合ベルト地帯」に

生まれた種族的ナショナリズムのイデオロギーに基づく汎民族運動の継承者であり、その上に

成立した。(『精読 アレント『全体主義の起源』』牧野雅彦)

第一次世界大戦によってオーストリア=ハンガリー帝国とロシア帝国が崩壊し、解体の震源地

である「民族混合ベルト地帯」を直撃した。それまで諸民族をつなぎ止めていた紐帯の残滓が

中央集権的・専制的官僚制の解体とともに消滅した。それは相互に対立し合う諸民族を隔てて

いた障壁の崩壊でもあった。

二つの多民族帝国の解体は、それまでの戦争の犠牲者、財産を失った中産階級、失業者、年金

生活者などとは異なる二種類の犠牲者を生み出した。それは民族少数者と無国籍者であり、彼

らは「人間の権利」そのものを剝奪された人々であった。無国籍者が革命その他の政治的事件

の結果であったが、民族的少数者はパリの講和会議で定められた講和条約の結果であった。

最終章ではパリ講和会議やマイノリティ保護条約、無国籍者と人権の喪失の問題に分け入る。

マイノリティ条約はオーストリア=ハンガリーとロシア帝国、オスマン・トルコ帝国の崩壊

後、その継承国家として新設した諸国家に対して、民族少数者に対する例外的保護措置を押し

付けるものであった。

民族的少数者は法的にはどこかの政治体に属し、特別条約やその他のかたちでの付加的な保護

を求めているという意味において「半分無国籍」であった。文化的・社会的環境で生活する権

利は侵害されているのかもしれないが、居住や労働などの基本的権利を侵害されている訳では

なかった。

だが、第一次大戦後新たに生じてきたのは、一定地域の住民が強制的あるいは半ば強制的に移

住・移送され、どこにも定住を保障されないという事態であった。その可能性を第一次大戦後

の講和条約とマイノリティ条約は想定していなかった。このような国家の保護を受けず、居住

の権利さえ保障されない大量の「無国籍者」が生み出され、現代史において新しい現象として

浮上し、その数は増大していた。

こうした大量の難民、無国籍者の出現がもたらした第一の結果は、亡命者に対する庇護権の崩

壊であり、第二に、帰化あるいは再定住化がもはや不可能であることが明らかになったことだ

った。周辺諸国も受け入れを拒否していた。

無国籍者の人々は居住の権利も、働く権利も与えられず、法を恒常的に逸脱する存在となって

しまっていた。

公的に認められたアイデンティティを奪われた無国籍者にとって、残された手段は何らかのか

たちで「名声」を獲得することで無名の群衆の中から抜け出すことであった。

それは世紀末のユダヤ人のように。

国民国家は無国籍者に対し保護と法を提供することができず、問題を警察に委ねていた。

こうして西欧で初めて警察が独自の権威をもって人々を直接に支配する事態が到来したとい

う。

第二次世界大戦前からすでに民主主義国家においても警察官の数は治安を名目として増大して

おり、ナチスのゲシュタポやソビエトの秘密警察GPUとの密接な協力関係に乗り出していたと

いう。

そうした無国籍者の中心であったのがユダヤ人たちであった。

故郷を喪失していた彼らは、政府の保護だけではなくコミュニティそのものも剝奪されてい

た。一定のコミュニティが存在しなければ、「生命や自由や幸福追求、法の前の平等や意見表

明の自由」も存在しない。

アーレントは、大量の無国籍者の存在は、国民国家体制が保護する法の前の平等そのものの崩

壊を示していると指摘する。先述した牧野氏はこれらのことを踏まえた上で、「今日われわれ

が「人権」と呼ぶべきのは、そのような「人間の条件」の一般的性質のことなのである。人間

が人間として生き、活動することのできる世界を保障することこそが「人間の権利」の実質で

なければならない」と述べている。

長くなるので詳細は省くが、アーレントは、「かつてエドマンド・バークがフランス革命によ

る人権宣言に反対して述べた有名な議論の正しさを、皮肉にも遅ればせながら認めているよう

に思われる」とも記し、本書ではより掘り下げられている。

「人権の喪失が起こるのは、通常人権として数えられる権利がどれかを失ったときではなく、

人間が世界における足場を失ったときのみである。この足場によってのみ人間はそもそも諸権

利を持ち得るのであり、この足場こそ人間の意見が重みを持ち、その行為が意味を持つための

条件をなしている」(本書)

ナチスの追害を受けたユダヤ人の置かれた状況は、そうした丸裸の人間、無防備で剥き出しの

ままの人間であった。

「全体主義政権は世界征服政策を進めるうえで国民国家の破壊をもともと企てざるを得なかっ

たから、国民国家を内部から崩壊させるためにこの無国籍者のグループを増大させるべく意識

的に努力した」(本書)

全体主義統治の出現は文明の外からではなく、内部から生まれた現象であった。

本書の第二部では、全体主義へと結晶していくことになる諸要因、帝国主義の展開とともに現

れる種族的ナショナリズムなどが検討されている。

アーレントが書いたものを直接読んでも、個別の問題に関しては認識し易いが、その流れが捕

捉し難い。

牧野雅彦氏の『精読 アレント『全体主義の起源』』はその流れが理解しやすく、またよく読み

込まれているので、とても参考になる。前回も書きましたが、『全体主義の起源』は気になっ

てはいるが時間がない、という方には同書だけでも目を通しておくことをお勧めしたい。

要点を押さえた優れた解説書となっている。

様々な異論があるかと思うが、ここまで書ききったアーレントは本当に凄い。

この記事では飛躍しすぎて解せない箇所も多々あるだろうが、

本書を読むきっかけになってくれれば幸いである。

平等とは所与の事実ではない。

われわれが平等であり得るのは人間の行為の産物としてのみである。

われわれの平等は、われわれ自身の決定によってたがいに同じ権利を保証し合う集団の成員と

しての平等である。

『全体主義の起原 2―帝国主義』ハンナ・アーレント

【その他のハンナ・アーレント関連の記事】