かつて、一つの帝国が存在した。

この帝国が統治する人の数は、世界人口のおよそ四分の一に及び、その面積は陸地表面の、

ほぼ四分の一を占め、その海域支配は、ほとんどすべての海に及んだ。

イギリス帝国は、史上最大の帝国であり、これに比類し得るものは存在しない。

ヨーロッパの北西岸沖に浮かぶ雨の多い島国が、どうして世界を支配することになったのか、

このことは、イギリス史の問題にとどまらず、世界史の問題として、根源的なものだろう・・・

『大英帝国の歴史』ニーアル・ファーガソン

2004年にタイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出されたこともある、

スコットランド・グラスゴー生まれのイギリスの歴史家ニーアル・ファーガソン。

個人的には、『マネーの進化史』は拝読したことがあるけど、その他に日本で刊行されている

『憎悪の世紀』や『劣化国家』や『文明』などはまだ未読。最近ではヘンリー・キッシンジャー

から指名を受けて著した、『キッシンジャー 1923-1968 理想主義者』なども日経BP社か

ら出版されている(原著は2016年)。

ニーアル・ファーガソン(1964年4月18日~)

本書は、ファーガソンが案内役を務め、全6回のシリーズで放映されたドキュメンタリー番組

『EMPIRE:How Britain Made the Modern World(帝国―はどのように現代世界を創り上げた

のか)』を書籍版として2003年に出版されたもの。

イギリスを始め、多くの英語圏でも放映され、多くの視聴者を得たという。

それと関係してか、イギリスでは勿論のこと、アメリカやカナダでもファーガソンは有名人で

あり、「テレビ歴史家」、「有名歴史家」として人気を博しているという。

そして本書の目的は、冒頭で引用した答えを出すためと、そのイギリス帝国が良いものであっ

たのか、それとも悪いものであったのかという問いに答えを出すこと。

ファーガソン自身は、イギリス帝国が存在したために、親族が世界各地に散らばり、帝国の恩

栄を受け、帝国の精神にどっぷり浸り、家では「エンパイア・ビスケット」を食べ、学校では

「エンパイア・シューティング」をして遊び、ファーガソンにとって、帝国は身近で当たり前の

存在として過ごしていたという。

しかし、ファーガソンがオックスフォード大学に入学(1982年)すると、帝国は笑いのネタにも

ならなくなっていた。

当時、伝統あるディベート・サークルでは「当会は、植民地化を悔恨すべきである」ということ

が真面目に論じられていて、それに対して、ファーガソンは真っ向から異議を唱えたが、その

ことによって、学生政治家としての道は、閉ざされてしまったという。

「本書の目的は、グローバル化の歴史を、イギリスとその植民地によって促されたものとして

捉えることだ。いってみれば「アングローバル化[世界のイギリス化]」の歴史を描くのであ

る」(本書)

ファーガソンは本書を読み解く上で、幾つかのキーとなるポイントを列挙している。

一、商品市場 二、労働市場 三、文化 四、政治 五、資本市場 六、戦争

その登場人物は

一、海賊 二、入植者 三、宣教師 四、官僚 五、銀行化 六、破産者

「イギリス帝国の始まりはこうであった、このことは、永遠に記憶されてしかるべきである―

海上からの暴力行為と略奪行為のお祭り騒ぎ、として始まったのだ。

外国の土地にイギリスの支配を確立しようという意図があったわけではない。

海外に移住し、新しい生活を始めたいと考える入植者であったわけでもなかった。

自分たちが帝国主義の担い手であるなどということは、想像もできないことであった。

モーガンとその仲間の「バッカニアー(buccaneers)[海賊]」は、泥棒であり、他の帝国のもの

を盗もうとしただけであった」(本書)

当時の覇権国みたいな存在であり、ペルーとメキシコから銀を、コロンビアから金を、ベネズ

エラからはエメラルドを、東南アジアからは香辛料などの莫大な富を収奪し、ヨーロッパ諸国

の羨望の的だったスペインに対抗するために、イングランド政府は海賊を積極的に後押しして

いた。

安上がりだったこともあり、イングランド王室は、海賊に「プライヴェティア[私掠船]として

の許可を与え、略奪品の分け前を得ることと引き換えに、海賊の行為を合法化していた。

「イギリス帝国の勃興において鍵となる事実は、[一五八八年]のアルマダ海戦以降の一世紀間

で、この海洋帝国が、大望から現実へと変わったということである」(本書)

アルマダ海戦で敗北したスペインは、国家の権威は失墜し、回復不能な損害を負った。

一方のイングランドは、すばらしい名声を得て世界に躍り出て、世界の海洋国家の筆頭として

その地位は確定した。

一七世紀を通じて、オランダ東インド会社は急速に拡大し(イングランドも同じ時期に東インド

会社を設立している)、インドの東岸のマチリーパトム[マスリパタム]、北西部のスーラト、セ

イロン島のジャフナに拠点を築いていた。そんなオランダとは、一六五二年から一六七四年の

間に三回の戦争を行っている。

その戦争の目的は、西ヨーロッパから各地に向かう航路の支配権をもぎ取ることであり、

東インドに向かう航路だけでなく、バルト海、地中海、北アメリカ大陸、西アフリカに向かう

航路も含まれていた。

「商業的な理由のみによって複数の戦争が戦われることはめったになかった」とファーガソン

は指摘する。

「東インド会社は、商事会社として誕生したものであった。それが今では、入植地を持ち、外

交官を持ち、さらには軍まで持ったのである。東インド会社は、それそのものが、王国のよう

な存在になりつつあった」(本書)

イングランドとオランダの争いは、商業上のものであり、市場を巡る争いだったが、遅れてや

ってきたもう一つの国であるフランスとの争いは、英仏百年戦争を世界大に拡大したものとし

て、地球の隅々で戦うこととなった。それは世界を支配するのかを決める戦いであった。

「世界の覇権を賭けたイギリスとフランスの戦いは、いくつかの短い休止をはさみながら、一

八一五年までつづいたのである。だが、一つのことについては、七年戦争ではっきりとした答

えが出ていた。それは、インドが、フランスのものではなく、イギリスのもになるということ

であった。このことによって、イギリスは、その後二〇〇年近くの間、イギリス貿易の市場

と、無尽蔵の兵力供給源を得たのであった」(本書)

七年戦争の前から、イギリスとフランスは、インドの政治に介入するようになっていたが、

東インド会社(半分ほどがスコットランド人)は、その後、全インドで最大の企業となり、その

業務内容は、統治であった。

「かつては海賊であった。その次には商人となった。

そのイギリス人が、今や、多数の外国人の統治者となったのである―そして、それは、インド

だけに、とどまらなかった。

海軍力と財政力の組み合わせが、イギリス人を、帝国を巡るヨーロッパ人の競争の勝者とした

のであった。

通商を営むための組織として生まれたものが、今では、統治の手段となったのである」(本書)

戦争に次ぐ戦争で、イギリスの支配地域は、ベンガルを超えて拡大していったが、ベンガルで

税負担が増やされた時、大規模な飢饉が起こった。

この飢饉で、ベンガルの人口の三分の一、およそ五〇〇万人が餓死したといわれている。

「イギリス人は、スペイン人から強奪し、オランダ人を模範し、フランス人をやっつけて、

インド人から略奪し、そして、今や、天下を治めるまでになったのだ」(本書)

一八〇三年、マラーター同盟がデリーで敗北したのを受けて、ムガール皇帝自身が、最終的に

イギリスの「保護」を受け入れた。一八一五年までに、およそ四〇〇〇万人のインド人が、イ

ギリスの支配下に入った。

「一六一五年当時、ブリテン諸島は、経済的には取るに足りないものであり、政治的にはバラ

バラで、軍事的には二流の存在であった。

それが二〇〇年後には、イギリス帝国は、五つの大陸の四三の入植地を包含するものとなり、

世界最大の帝国となっていたのだ」(本書)

エリザベス一世以降、他の帝国から奪い取るということが、継続して行われてきたが、

イギリスの財政力と海軍力がどれほど強かったとしても、通商と征服だけでは、不可能であ

り、ここまで来れたのは、「入植」も行われたからだ、と強調して指摘している。

その最初の実験場となったのはアイルランドであり、イングランドがスペインと対立していた

頃に、同じカトリックのアイルランドをスペインが利用する危険性があった。

それに対処するために、考え出されたのが、組織的な入植だった。

「つまり、アイルランドは、イギリスの植民地の実験場であり、―アイルランドでの経験が示

しているのは、帝国というものは、通商と征服のみによって築くことはできず、移住と入植を

伴わなければ成立しない、ということであった。

ここから先の挑戦とは、この雛型を、より遠くへと輸出することであった」(本書)

アメリカへの入植もエリザベス期のものであり、王室が支援したのは、スペインを模範しよう

と思ったのと、フランスに出し抜かれることを恐れていたからである、と指摘する。

今では美化され伝説のように語られることもある、メイフラワー号に乗ってアメリカに渡っ

た、ピルグリム=ファーザーズにも言及しているが、彼らは原理主義者であるだけにとどまら

ず、財産を共有し、生産物を均等に分配しようとしていて、共産主義者でもあったとして、次

のようにも指摘している。

「実際のところ、メイフラワー号の一四九名の乗客たちの内、ピルグリムは、およそ三分の一

ほどであった。多くの者は、ヴァジニア会社の広告を見てメイフラワー号に乗ったのであり、

大西洋を越えた動機は、宗教的であったというよりは、実利的なものであった。

彼らのなかには、実際、故郷であるイースト・アングリア[イングランド東部の地名]の繊維産業

の不況から逃れる目的の者もいた。

これらの者たちは、敬虔な生活がしたかったのではなく、より良い生活がしたかったのであ

る。

彼らをニューイングランドに惹きつけたものは、そこが、主教やその他のカトリック教会の遺

風がない場所であったということではなく、そこに居たたくさんの魚なのであった」(本書)

ゴッド(神)ではなく、コッド(タラ)目的の人たちの方が多く、ニューイングランドを栄えさえ

たのは、「清教主義」と「金儲け」であった。

イギリス領アメリカとラテンアメリカのヨーロッパとの植民地の違いを指摘しているが、その

違いは「出産」であったとしている。

北アメリカのイギリス人入植者たちは、北アイルランドにおけるのと同様に、家族単位で移住

したが、ラテンアメリカのスペイン人入植者たちは、独身の男性(エンコメンデーロ)である傾

向があった。

スペインとポルトガルから独立前のラテンアメリカに渡った一五〇万人の移民のうち女性は四

分の一ほどであった。

「大多数のイベリアからの移民男性たちは、セックス・パートナーを(減りつづける)現地住民、

もしくは(急速に増えていた)奴隷人口に求めたのであった。

その結果、二、三世代後には、混血であるメスティーソ[白人(スペイン人、ポルトガル人)とラ

テンアメリカ先住民の混血]やムラート(スペイン人とアフリカ人の混血)の人口が、かなりのも

のとなった」(本書)

一五〇〇年当時、現在のアメリカ合衆国となっている場所には、約二〇〇万人の現地住民が暮

らしていたが、一七〇〇年には、七五万人となった。一八二〇年には、わずか三二万五〇〇〇

人まで減少した。さらには、一六六二年から一八〇七年までの間に、三五〇万人近いアフリカ

人が、奴隷として、イギリス船によって新世界へとやって来た。その数は白人移民の三倍以上

であった。

「・・・一七七〇年までに、イギリスの大西洋帝国は、自然の均衡を見出したように見える。

イギリス、西アフリカ、カリブ海間の三角貿易は、プランテーションに労働力を供給しつづけ

た。アメリカ本土の植民地は、プランテーションの食料を供給しつづけた。

砂糖とタバコがイギリスへと流れ、その内のかなりの割合は、ヨーロッパ大陸へと再輸出され

た。

そして、これらの新世界の産品は、帝国のアジア貿易の潤滑油となっていたのである」(本書)

スペイン帝国は、南アメリカの植民地を失うと立ち直ることはなかったが、

イギリスは、一三のアメリカ植民地を失ったことによって、帝国はまったく新しい段階へと一

歩進み、さらに拡大してゆくことになった。オーストラリアに囚人植民地を建設したのは、

ちょうどこの頃。

「イギリス帝国の歴史のありとあらゆる出来事のなかでもっともショッキングな出来事の一つ

は、ヴェン・ディーメンズ・ランド[タスマニア]のアボリジニたちが、ハンティングの獲物にさ

れ、隔離され、最後には、絶滅させられたことである」(本書)

それまでのイギリス人たちは、アジアで権力を握り、アメリカの大地を奪いとり、アフリカで

奴隷を獲得し、現地の住民たちは、税を課され、略奪され、鞭で打たれていたが、ヴィクトリ

ア期[一八三七~一九〇一]になると、他の人種を引き上げることが目標となった。キリスト教

的であった自分たちの生活様式に変えさせようとし、勤勉と禁欲を尊ぶという北方ヨーロッパ

流の生活に変えさせようとした、とファーガソンは指摘する。特にアフリカで顕著だったと。

「利益を得るためにではなく、神のために、自らの犠牲を顧みないという彼らの姿勢は、

ヴィクトリア期のイギリス帝国と、過去のあらゆる帝国と峻別するものである」(本書)

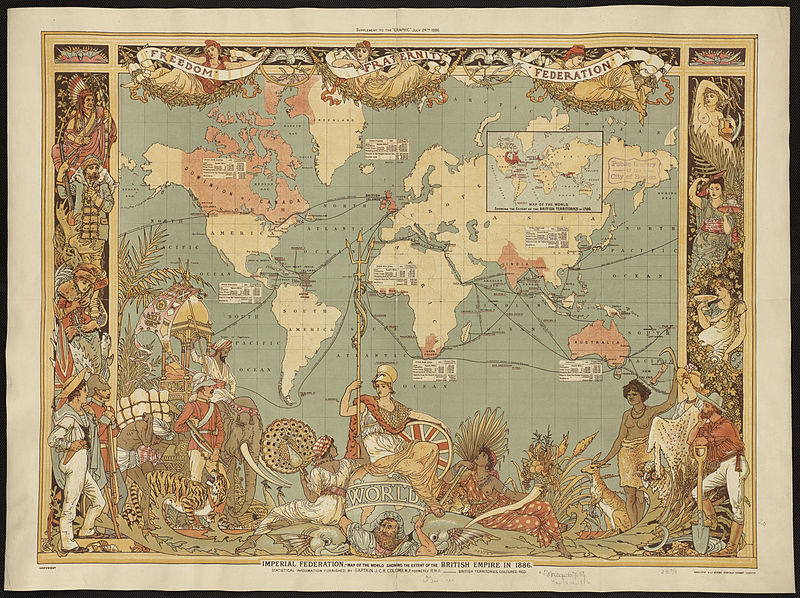

British empire 1886

「一八九七年、ダイヤモンド・ジュビリー(在位六〇周年記念式典)が挙行された年、

ヴィクトリア女王は、人類史上最大の頂点に君臨していた。その数字には、驚かされる。

一八六〇年、イギリス帝国の領域は、およそ九五〇万平方マイルであった。

一九〇九年には、この数字は、一二七〇万平方マイルとなった。

イギリス帝国は、世界の陸地面積の、およそ二五パーセントを覆っていた。フランス帝国の三

倍、ドイツ帝国の一〇倍である。世界人口のおよそ二五パーセントも、イギリス帝国の支配下

にあった。合計すると、およそ四億四四〇〇万人が、何らかの形でイギリスの統治を受けてい

たのである・・・」(本書)

ヴィクトリア期中期の帝国全体を支える礎だったのがインドであり、マルタ島から香港に至る

広大な領域を支配するための拠点だった。

インドの総人口は、イギリスの統治が終了するまでには、四億人を超えていたが、一八五八年

から一九四七年までの間、誓約したイギリスの高等文官の人数が一〇〇〇人を超えることはな

く、現地人エリートとの関係をいかにして維持するのか、という点が鍵になっていた。

それと産業革命―電信網、蒸気船網、鉄道などが世界を縮め、世界の支配を容易にし、それら

に劣らず重要だったのは、セオドライト[経緯儀]である、と指摘する。

一八九八年の時点で、常備兵力の数は、イギリスに九万九〇〇〇人、インドに七万五〇〇〇

人、帝国の他の場所に四万一〇〇〇人であった。

これとは別に、海軍の兵力が一〇万人があり、インドの現地人兵の数は、一四万八〇〇〇人で

あり、海軍の補給基地は、三三あり、世界中に散らばっていた。

自分たちは世界を支配する権利を神から与えられている、と考え始めていたイギリス人だった

が、ボーア戦争が起こり、払った人的、経済的犠牲の大きさと、国論を二分した点が、アメリ

カにとってのヴェトナム戦争のようなものであった、と指摘する。

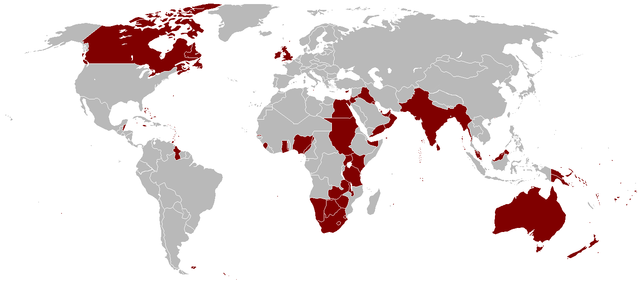

British empire 1921

その後、ロシアが陸を越えて急速に拡大し「グレート・ゲーム」を繰り広げ、ドイツが最大の脅

威となり、第一次世界大戦を経験し、第二次世界大戦を経て、イギリス帝国は解体された。

それが「絶頂から凋落へ」の過程が下巻に書かれている。上巻は「膨張への軌跡」。

「これらのライバル帝国に立ち向かうための莫大な負担が最終的に、イギリス帝国を滅ぼした

のである。別の言い方をすれば、イギリス帝国は、帝国内の人々を何世紀にもわたって抑圧し

てきたから滅びたわけではないのだ。

数年間、より抑圧的な帝国に武器を持って立ち上がったために、滅びたのである。

確かに犠牲は払ったものの、イギリスは正しいことをしたのだ。その結果はどうであろうか。

たとえ渋々であったとしても、最終的にイギリスのグローバルな力を引き継ぐことになったの

は、もっとも成功したイギリスの元植民地なのである」(本書)

ドイツやイタリアや日本の存続を許すことを防ぐために、イギリス帝国を犠牲にした。

これだけでも、イギリス帝国がこれまで冒したすべての罪の、罪滅ぼしとなるのではないだろ

うか?イギリスは、この三〇〇年間で、世界を統治することで、現代世界を創り上げたのであ

る。というのがファーガソンの答え。

かなり端折って要約して載せたけど、本書の中でのファーガソンの手法は、同時代の他の帝国

と比較しながら、イギリス帝国の優位性を解いている。

それらと比べれば、イギリス帝国は奴隷制もいち早く廃止したし、収奪するだけではなく道徳

を向上させるために未開の土地にキリスト教を布教したし、植民地には投資して経済を近代化

させたし、産業革命によって世界を縮め、今に繋がるグローバル化の基礎を築き、むしろ文明

をもたらしたと。『ルール・ブリタニア』から恩恵を受けた部分も沢山あったと。

日本については、アイリス・チャンの『ザ・レイプ・オブ・南京』を引用して書かれているので、

悪魔や野蛮人のように書かれている。アヘン戦争についての言及は僅かだった。

イギリス帝国の場合は「最初に商売、つぎに宗教・思想、あとから外交、最後に軍隊」という

パターンが当てはまりそうだ。

本書は「大英帝国の入門書」といったところだろうか。

個人的には、ジャン・モリスの『パックス・ブリタニカ』や『帝国の落日』と同じような位置

付け。お堅い学術書みたいに書かれているのではないので、専門家が読んだら所々指摘や異論

があるだろうけど、読みやすく、大英帝国の流れや枠組みなどは理解しやすい。

冒頭でコンラッドの『闇の奥』の有名な「その古い川の幅広い流れは、陽が沈むか、穏やかに

たたずんでいる・・・」というけっこう長い一節を引用しているのも、「やっぱりか」と思った。

イギリスの成功の理由は、主に国民の性格における二つの特徴にあるように思われる。

イギリスの入植者は新しい国に自然とたやすく定住し、自身の権益をその国と一体化させ、

そして出身の母国に愛情あふれる記憶を保つけれども、帰国をさわしなく熱望することはな

い。

第二に、イギリス人は最も広範な意味で新しい国の資源を開発しようとすぐに、また直感的に

努める。

前者の点においては特に、イギリス人は、〈出身国の〉快適な土地の喜びをいつまでも恋々と

して回顧するフランス人と異なる。

後者の点においては、新しい国の可能性の完全な発展には関心と野心の範囲が狭すぎるスペイ

ン人と異なる。

『マハン海戦論(シー・パワーが歴史に及ぼした影響、一六六〇~一七八三年)』アルフレッド・