「不正の道−反ユダヤ主義、帝国主義、(マルクス主義的)世界史、全体主義」。

恐るべきことは、それしか道がなかったこと、その他の道はすべて泥沼か鬱蒼たる森でしかな

く、衰退のカオスでしかなかったことである。

偉大な伝統から道が切り開かれなかった結果、闇の伝統が道を示すこととなったのはなぜか。

それが分からない限り、おそらく打開策はない。

(1951年4月)『思索日記 I 1950-1953』ハンナ・アーレント

ハンナ・アーレント(1906-75)の生涯のテーマが「全体主義」との対決だったと言われてい

る。ナチズムとスターリニズムが念頭にあったことは言うまでもない。

そんなアーレントの主著は『全体主義の起源』であり、同書は三部から構成されている。

第一部が「反ユダヤ主義」、第二部が「帝国主義」、第三部が「全体主義」。

この構成は一九五一年の英語初版から基本的に変わっていないという。

ただ、一九五五年のドイツ語版では、第三部が「全体支配」という名称に変更され、最終章に

は、師でもあり友人でもあったヤスパースの生誕七〇年記念論文集で発表された論考に置き換

えられたという。

そしてそれだけにとどまらず、随所に加筆や変更が施され、タイトルも『全体支配の要素と起

源』に改められている。

一九五八年の英語版第二版でも改訂がなされ、そこではそれまでの「結語」に代えて「イデオ

ロギーとテロル」という章が新たに付け加えられている。もちろん本書にも収録されている。

本書は英語版ではなくドイツ語版を底本として、英語三分冊の序文と英語版「エピローグ」な

らびに英語版からの翻訳や適宜挿入されている。

そして、冒頭で引用したアーレントの一文は『思索日記』から引用したものだが、その二ヵ月

後の日記には、本書を踏まえた上で、その方法やタイトルについて次のように綴られている。

「精神科学における方法。因果律はすべて忘れること。

その代わりに、出来事の諸要素を分析すること。

重要なのは、諸要素が急に結晶した出来事である。

私の著書の表題は根本的に誤っている。

『全体主義の諸要素(The Elements of Totalitarianism)」とすべきだった」

アーレントが『全体主義の起源』を出版した直後に自身のノートで展開したことは、

『精読 アレント『全体主義の起源』』を著している牧野雅彦氏も同書の中で、

「『全体主義の起源』が試みているのは、「全体主義」に連なる要素のたんなる羅列ではない

し、ナチズムとスターリニズムのそれぞれの要素のたんなる比較でもなく、それらの要素が

「全体主義」という特異な現象へと「結晶」していく過程についての分析である」

と述べられている。

牧野氏はアーレントがエリック・フェーゲリンの『全体主義の起源』への批判に答えた文書か

ら引いて、「結晶」していく過程という要点を押さえて説明されている。

アーレントは「全体主義」に「結晶」していく過程に「反ユダヤ主義」と「帝国主義」があっ

たと見抜いた。英語版のタイトルはThe Origins of Totalitarianismで「起源」は複数ある。

牧野氏の論考に話を戻せば、「アレントにとって「全体主義」はなによりも「運動」であり、

特定の体制に収まりきらないところにその本質があった」ということであった。

というわけで、「反ユダヤ主義」も「帝国主義」は主題的に扱っていない。

『アーレント 最後の言葉』を著されている小森謙一郎氏の言葉を借りるならば、

「主題はつねに全体主義ないし全体支配に向けられており、この方向性を見失ってはならな

い」ということである。なので、ドイツ語版序文を書いたヤスパースも、

「第一部と第二部では反ユダヤ主義と帝国主義が、全体主義にとってそれらが持っていた本質

的な意味に基づいて検討される」という一文を寄せている。

さらには、結果がよくわかっていた方が発生がよく理解できるので、第三部を最初に読むこと

を推奨している。しかし、ぼくはその忠告を無視して、第一部から読み進めた。

『The Origins of Totalitarianism』(1951 edition)とハンナ・アーレント(1949)

「この本は宮廷ユダヤ人からドレフュス事件にいたるまでの中欧および西欧におけるユダヤ人

の歴史を、それが反ユダヤ主義の誕生と関連し、また反ユダヤ主義の影響を受けた範囲内にお

いて分析する。

この本はユダヤ人=非ユダヤ人関係の特徴をよく示す具体的な事実、つまり一方では国民国家

の発展においてユダヤ人が果たした役割と、他方では非ユダヤ人社会の中でユダヤ人の演じた

役割とに基礎を置くかぎりでの反ユダヤ主義運動を扱う」(本書)

アーレントは二つの事実が反ユダヤ主義の起源を示していると指摘する。

①国民国家の没落と反ユダヤ主義運動の台頭が並行して展開したこと

②国民国家の集合として組織されたヨーロッパの崩壊とユダヤ人の絶滅

アーレントのいう反ユダヤ主義は、巷で呪文のように唱えられているショーヴィニズム(狂信的

排外主義)やありきたりな外国人嫌いと同一視するものではない。

アーレントのいう反ユダヤ主義は、伝統的な国民感情と純粋にナショナリスティックな思考が

強度を失っていくのに正確に比例して成長し、ヨーロッパの国民国家体制が崩壊した時点にお

いて頂点に達したというもの。

ユダヤ人憎悪は昔からずっと存在していたが、反ユダヤ主義は政治的またイデオロギー的意味

において一九世紀の現象として捉えている。

さらにアーレントは、反ユダヤ主義は、ユダヤ人が社会生活の中でのその機能とその影響力を

失い、富のほかにはもはや何ものも所有しなかったときにその絶頂に達したと記している。

この一文にいきあたる前文には、トクヴィルの『旧体制と革命』を引用して説明している。

そこでは、フランス貴族の権力喪失は資力の減少を伴わなかった、そのため民衆は権力を持た

ぬ過大な富と支配と機能を持たない決定的な社会的特典とに突然対面した。

民衆の憤慨をかきたてたものは、まったく文字どおりの意味で余計さであった。

ところが権力というものは決して余計ではなあり得ない。なぜなら、厳密に考えれば権力とい

うものは一人の人物の所有になるものではなく、他の人々との関係においてある以上、人間間

にのみ存在するものだからである、と説明している。『思索日記』でも同様のようなことを記

している。

このトクヴィルの教訓からアーレントが導出したと思われることは、「人間は真の権力に服

従し、あるいはそれに堪えるが、しかし権力なき富を憎む。権力というものは一つの機能を持

つ以上まったく効用がないはずは決してないと人間に向かって語りかける政治的本能がそうさ

せるのである」というものであった。

アーレントは直截には表現していないが、大きな枠組みとして、またはある段階に達するま

で、この教訓が反ユダヤ主義にも該当していると判断したと感じる。

先述した牧野氏の著書の中でも指摘しているが、アーレントの最大の関心は、一九世紀ヨーロ

ッパにおいて完成される国民国家体制のもとで、ユダヤ人が他の諸民族とは異なる「抜きんで

たマイノリティ」の地位に貶められていたのは何故かという問題だった。

フランス革命の影響のもとで、ユダヤ人にも他の国民諸階層と同様の市民権が徐々に与えられ

ていったが、そのような「解放」はいずれも両義的なものにとどまった。

平等化と特権付与の二重の過程を意味していた。アーレントは次のように指摘している。

「このような事態の進展は、ユダヤ人に形式的同権にもかかわらずふたたび特殊な運命を与え

ることになった。なぜならそれは、ユダヤ人が国民国家の新しく成立した階級制度の中に組み

込まれることを妨げたからである」(本書)

ユダヤ人はそうした国民国家を構成する市民・階級の例外となってしまっていた。

彼らは自身の階級を形成せず、どの階級にも所属していなかった。

国民国家とユダヤ人の特殊な関係とは、その曖昧性であり、その独特な関係が階級システムへ

の編入を妨げていた。

では、国民国家におけるユダヤ人の特殊な位置付けは何によってもたらされたのか。

アーレントはこの事態の展開について、段階的に要約して説明しているが、牧野氏はもっと明

確に分類して説明している。これはありがたいし、さすがであった。

(1)絶対王政と宮廷ユダヤ人

一七世紀から一八世紀にかけて絶対王政の庇護のもとで国民国家が徐々に発展していくのと並

行して、個別のユダヤ人が宮廷ユダヤ人として上昇していき、国家の事業に資金を提供し、君

主と金融取引に従事する。

(2)国民国家の形成とユダヤ人

フランス革命以降、近代的な国民国家の登場によって、それまで宮廷ユダヤ人が君主に提供し

ていた規模をはるかに上回る資本と信用が必要になる。

これに応えたのがロスチャイルド家に代表されるユダヤ人銀行家のネットワークだった。

彼らの下で西欧・中欧のユダヤ人富裕層の富が組織されるとともに、それまで宮廷ユダヤ人に

付与されていた特権が広い富裕層に拡大された。

国民国家が全面的に完成されるところでは解放が実現される一方、ユダヤ人が数的劣位や後進

性のために特別の集団として組織されていないところでは市民権は付与されないままにとどま

った。

(3)帝国主義とブルジョアジーの時代

国民国家とユダヤ人との緊密な関係は、ブルジョアジーの政治的無関心、国家財政一般への無

関心に依拠していた。

一九世紀の終わりに帝国主義が興隆し、資本主義の海外への拡大がもはや国家の政治的支援な

しにはできなくなり、ブルジョアジーの政治的要求が高まるとともに、ユダヤ人は国家関連事

業における独占的地位を喪失していくことになった。

ユダヤ人は金融アドバイザー、ヨーロッパ諸国家間の仲介人としての影響力を維持するが、

一九世紀の御用銀行家や一七−一八世紀の宮廷ユダヤ人ほどの大規模な富やユダヤ人コミュニ

ティの組織は必要とされなくなる。

政治的・社会的に影響力を維持していた代表的個人としてのユダヤ人の地位は、もはや背後に

物質的な裏付けをもたないものとなった。

(4)第一次世界大戦と国民国家体制の崩壊

第一次世界大戦勃発に先立つ数十年に集団としての西欧ユダヤ人は国民国家とともに解体して

いた。

戦後のヨーロッパの急速な衰退はユダヤ人からそれまでの権力を最終的に奪い、富裕なユダヤ

人は原子化された個人に解体する。

帝国主義の展開とともにユダヤ人の富の重要性は喪失し、諸国家間の勢力均衡と連帯に依拠し

ないヨーロッパにとって「非国民的で、ヨーロッパを媒介とするユダヤ人分子」は、その無用

の富ゆえに憎悪の対象、その権力の欠如ゆえに軽蔑の対象となる。

宮廷ユダヤ人から出発して国民国家の興隆とともに、国民国家相互の金融・外交の媒介者とし

ての役割を担ってきた西欧ユダヤ人は、帝国主義の時代の到来にともなう国民国家体制の解体

とともにその地位を喪失した。

国民国家においてユダヤ人が他の諸民族集団とは違った独特の位置を占めていた理由は、

ユダヤ人が単一の国民国家に帰属するのではなく、国家相互の間の媒介者として担ってきた役

割にその根拠があった。

ユダヤ人は複数の主権国家によって構成されるシステムとしての国民国家の国際体系の発展と

不可分の存在だった。

そのことはビスマルクも理解しており、アーレントはそれを理解した最後の政治家だったと書

いている。

ユダヤ人が特定の国民国家の基礎となる社会諸階層に所属しなかったのは、国民国家相互の仲

介者としてのユダヤ人の役割の結果であった。

「仲介者としてのユダヤ人」は現代でも色濃く受け継がれている。

ユダヤ人を特殊な集団として維持することは国民国家の利益であり、ユダヤ人自身の自己保持

のための利害関心と合致してもいた。ユダヤ人はまさに「政治的」な存在であった。

ユダヤ人は君主の使用人であり軍需物資供給者でもあったが、戦争そのものには参加しなかっ

たし、誰もそんなことをユダヤ人に期待しなかった。

講和会議では財政顧問や助言者も担っていたユダヤ人であったが、それらを象徴する人物とし

てアーレントはロスチャイルド家を取り上げている。

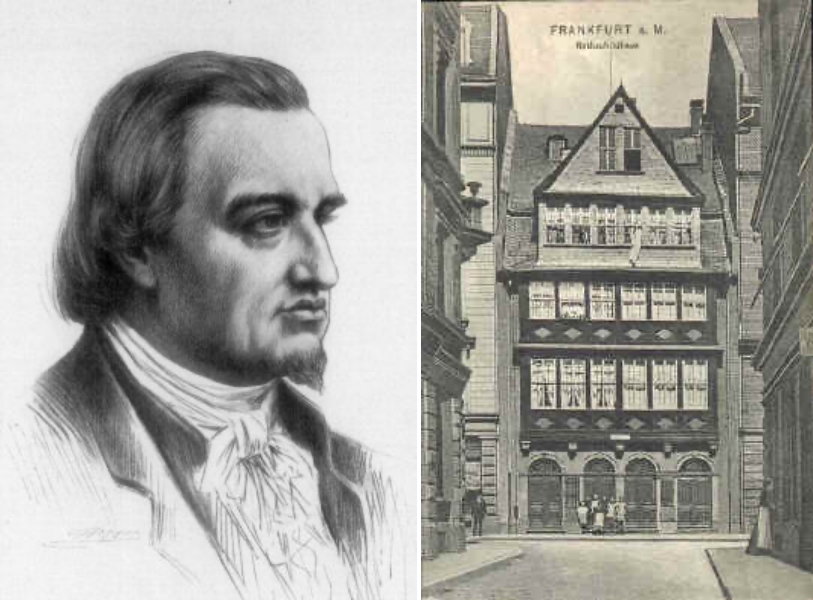

宮廷ユダヤ人マイアー・アムシェル・ロートシルト(ロスチャイルド)。

マイアー・アムシェル・ロートシルトとフランクフルトにあったロスチャイルド家の家

ロスチャイルド商会が浮上したきっかけは、一八世紀にヘッセン選帝侯に仕えたときに始まっ

たという。

ヘッセン候はその時代で最も有名な金貸しの一人であり、自分に仕えるこの宮廷ユダヤ人を教

育し、新しい取引先を作ってやっていた。

アーレントは、ロスチャイルド家にとって非常に有利だった点を二つ挙げている。

一つは、ロスチャイルドがフランクフルトに住んでいたことであり、当時のフランクフルトは

全中世を通じてユダヤ人が放逐されたことにない唯一の中心都市で、一九世紀初期にはすでに

ユダヤ人はここで人口のほとんど一〇パーセントを占めていたという。

もう一点は、フランクフルトのユダヤ人はその市の権威にもどこかの地方君主の権威にも服属

せず、中世におけるように皇帝の保護と裁判権のもとにあったということだった。

このようにして彼らは中世的な保護のすべての利点を保つとともに、ヘッセン選帝侯の宮廷ユ

ダヤ人でいながら自分たちの身分においてヘッセン侯から干渉を受けることはなかった。

そして、ロスチャイルド家の本格的な発展は、マイヤー・アムシェルが一八〇〇年に三男ネイ

サン(一七七七-一八三六)をマンチェスターに送り出したのを皮切りに、それ以後息子たちをパ

リ、ナポリ、ウィーンと本拠地であるフランクフルトに配置したときに始まる。

フランス革命とナポレオン戦争は一七世紀以来国際金融の中心であったアムステルダムの衰退

とフランクフルトの興隆をもたらすことになり、戦争末期に一八一一−一五年にはイングラン

ドから大陸諸国への資金供与のほぼ半分がロスチャイルド家を仲介にして行われ、戦後の諸国

再建の競争者を退けてロスチャイルド家の支配を確立していった。

ロスチャイルド家の国際的金融支配の確立は、他のユダヤ人金融業者やユダヤ人の国家事業の

構造を転換させた。

彼らの資金はロスチャイルド家のネットワークに組織され、個人金融業者によって賄いきれな

い国家事業への資金提供がロスチャイルド家への資金集中によって可能となった。

これによって中央ヨーロッパならびに西ヨーロッパのユダヤ人の国際的な連繋と一体性の基盤

がつくられることになったという。

ブライヒレーダー(1888)とビスマルク(1875)

そしてその頂点がドイツ統一過程への協力であったという。

一八六六年の普墺戦争に際して、プロイセン議会が拒絶した資金援助をビスマルクに与えたの

がユダヤ人銀行家ブライヒレーダー(一八二二−九三)であった。

アーレントによれば、国民国家に対するユダヤ人の最後の直接的な資金援助だという。

一八七一年のヴェルサイユにおける普仏戦争の講和に際しては、ロスチャイルド家との関係を

利用したブライヒレーダーによってフランスの賠償金調達が行われるが、これはユダヤ人が助

言者として役割を果たした最後の講和であったという。

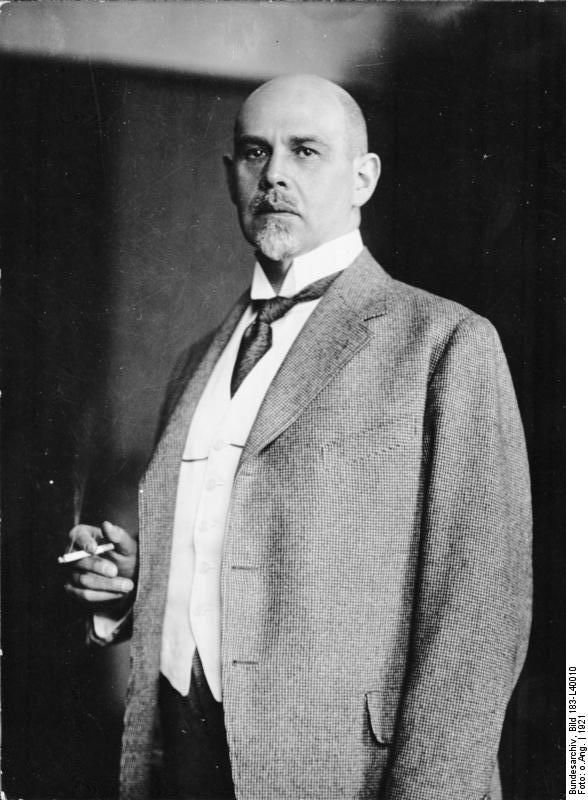

ヴォルター・ラーテナウ(1921)

外交的仲介者としてのユダヤ人の最後は、第一次大戦後のワイマール共和国の外相となったユ

ダヤ人実業家ヴォルター・ラーテナウ(一八六七−一九二二)だという。

ヴェルサイユ条約に基づいて決定された賠償をめぐるラーテナウの交渉は不調に終わるが、

これは第一次世界大戦はヨーロッパ国民国家の国際体系の崩壊とその仲介者としてのユダヤ人

の役割の終焉の画期となった。

そして、近代の反ユダヤ主義は、このユダヤ人が仲介者としての役割を喪失したことにより生

じていった。

東欧(主にポーランドやルーマニア)などでは他の地域に比べて、「反ユダヤ主義」ではなくユ

ダヤ人憎悪が伝統的に根付いていた。そこでは後のユダヤ人問題の基本的な構成要素がすでに

含まれていたが、誰もがユダヤ人を嫌っているところでは、逆説的だが反ユダヤ主義は政治的

基準とはなりえなかった。

しかし、中央ヨーロッパや西ヨーロッパでの反ユダヤ主義の形態は、経済的というより政治的

な原因に基づいていた。

その政治的な文脈で反ユダヤ主義が最初に登場したのは、一八〇七年のナポレオン戦争敗北後

のプロイセンにおいてであったという。

プロイセンでは最初、貴族の反ユダヤ主義が登場してくるが、政治的意義が失われてくると穏

健な差別に変わっていた。本格的な反ユダヤ主義運動が開始されるのは一八七一年の帝国建設

以降であった。

それは先程のドイツ統一過程におけるビスマルクとユダヤ人銀行家ブライヒレーダーとの関係

に対する反感もあり、貴族の反ユダヤ主義が再燃した。

そしてそれらを巧みに利用し、代弁者となったのが宮廷牧師シュテッカー(一八三五-一九〇九)

であった。

シュテッカー

シュテッカーの反ユダヤ主義煽動は大衆を惹きつけ、貴族だけではなく、中産階級にも飛び火

していった。シュテッカーは下層中産階級の出身だった。この連中が近代的な反ユダヤ主義の

担い手だったという。

「ゆっくりと、しかし不断に、反ユダヤ主義は百年以上の歳月のうちに人民の各層を、次から

次へと侵蝕していった。しかもこれは単にドイツだけではなく、ヨーロッパのほとんどすべて

の国で見られたのだ」(本書)

下層中産階級を主な担い手とする反ユダヤ主義が政治的舞台に登場するのはフランスにおいて

であったが、反ユダヤ主義がイデオロギーとして最も明確な形で現れたのは多民族国家オース

トリアであった。

ドイツ、オーストリア、フランスの三ヵ国で一九世紀後半から反ユダヤ主義が興隆する背景に

は、資本供給過剰を主要因とする金融スキャンダルがあった。

そのスキャンダルの打撃を被った下層中産階級の憎悪は銀行家の多くを占めるユダヤ人に向け

られることになる。

しかし、下層中産階級を母体とする反ユダヤ主義の影響力は、工業国ドイツでは相対的に小さ

く、フランスでは大きな意義をもち、オーストリアはその中間に位置していたという。

ただ、重要なのは、これらの反ユダヤ主義が政治的な意味を帯びていたということ。

オーストリアでは、汎ゲルマン主義者であり、反ユダヤ主義イデオロギーの中心的主唱者だっ

たゲオルク・フォン・シェーネラー(一八四二−一九二一)が登場し、オーストリア帝室とロス

チャイルド家との密接な関係を暴き出したりしている。シェーネラーの反ユダヤ主義運動は、

もう一つの反ユダヤ主義政党のルエーガー(一八四四-一九一〇)指導下のキリスト教社会党に敗

北する。

反ユダヤ主義政党の多くは、左翼の革命運動とは異なり、「諸政党の上に立つ政党」を目指し

ていた。それはすべてのヨーロッパの反ユダヤ主義集団、今風に言えばグローバルな展開を目

指していた。

シェーネラーによって展開されたオーストリアの反ユダヤ主義イデオロギーは帝国主義との親

近性をもち、ナチズム・全体主義の前身としての性格を帯びていたが、フランスでの運動は一

九世紀型の反ユダヤ主義に止まっていたという。

その証拠に、一九四〇年の敗戦後に成立するヴィシー政権のもとでの反ユダヤ主義が、ナチス

の理論家から見れば、決定的に古臭いものであって、ナチズムの形成にはなんの影響を及ぼさ

なかったという。

フランスの反ユダヤ主義政党は、国内の場面では暴力的ではあったが、決してグローバル化を

目指したわけではなかった。フランスにおいては本格的な帝国主義政党が欠如していたこと、

国民国家を超えるような帝国主義政策の本格的展開が欠けていたことが、一九世紀的国民国家

としてのフランスの特徴であり、本書の最後で展開されているドレフュス事件で示された反ユ

ダヤ主義の早期の爆発とその基盤にもなった。

第一次世界大戦前の二〇年間に反ユダヤ主義は一時的に衰退する。

「黄金の安定期」とアーレントは記しているが、その状況に至った要因は産業的・経済的発展

があった。しかし、繁栄と安定の陰には社会的局面において次第に醸成されるユダヤ人に対す

る不安やルサンチマンが渦巻いていた。

それが第一次大戦後に噴出する反ユダヤ主義やユダヤ人に対する暴力へと結晶していく。

そして、アーレントは同化と「例外ユダヤ人」という事象も取り上げている。

ヨーロッパの国民国家は政治的平等に基づく国家と、階級によって編成された社会のバランス

の上に存立していたが、ユダヤ人が社会に受容されるためには、個人として例外的な存在であ

ることが必要であった。

個人としてのユダヤ人は「例外ユダヤ人」、それは「ユダヤ人ではあるけれども、どうもユダ

ヤ人らしくない」という両義的な存在としてはじめて社会に受け容れられた。

そのように同化していくことができたのは、教養あるユダヤ人たちだった。他方で、富の「例

外ユダヤ人」たちは、政府に重用されたが、社会には受け容れられなかった。

そのような「例外ユダヤ人」として最大の成功を収めた人物が、ベンジャミン・ディズレイリ

(一八〇四−八一)であった。

ベンジャミン・ディズレイリ。イギリス首相(在任:1868年、1874年-1880年)

ディズレイリは同化ユダヤ人の家庭に生まれ、父親は教養ある文筆家だった。

ディズレイリは一三歳のときに英国国教会で洗礼を受け、ユダヤ教やその慣習について経験も

知識もなく、典型的な中産階級の出身であった。その後、野心と上昇志向から保守党に加わ

る。

そんなディズレイリはヴィクトリア女王の友人としてイギリス帝国へのインドの統合を完成

し、ビスマルクを相手に本格的な帝国主義の到来以前のヨーロッパ外交の重要な担い手として

活躍する。

ディズレイリは、ヨーロッパ国民国家の国際体系の媒介者として最も成功した「例外ユダヤ

人」であった。

ディズレイリが自尊心のよりどころとしていたのが、ユダヤ人としての存在であったという。

市民社会の例外的人物、社会的逸脱者としてのユダヤ人に対する好奇の目を利用する術を心得

ていた。

そして、イギリス人は「成り上がり者の出自であり混血人種であるのに対して、自分はヨーロ

ッパで最も純粋な血統である」と主張することによってディズレイリはユダヤ人であることを

チャンスに転じていったという。

ディズレイリは、ユダヤ人はすでに宗派や文化集団ではなく、「人種」に転化させた。

高貴な血統としてのユダヤ人種というのは、伝統的な意味でのユダヤ人ではもはやなくユダヤ

教やユダヤ文化慣習についての経験も知識ももたなかったディズレイリが「例外ユダヤ人」と

しての役割を演じる中で創り上げた想像の産物であった。その意味においてディズレイリの提

示するユダヤ人像の内には、後の人種イデオロギーの先駆としての側面が含まれているとい

う。

同化し世俗化したユダヤ人の中から、ユダヤ人の高貴性・選民性の主張が唱えられてくる。

そして、その民族意識を排除したはずの同化ユダヤ人の中からある種のショーヴィニズムが現

れる。ディズレイリはそうした逆説を体現した人物であったという。

その他にもアーレントは、一九世紀末パリの社交界とユダヤ人の関係を、母親がユダヤ人であ

ったマルセル・プルースト『失われた時を求めて』の第四篇「ソドムとゴモラ」を素材に、そ

こでのユダヤ人の役割も検討しているが、一九世紀末の反ユダヤ主義の総決算としてのドレフ

ュス事件を取り上げ、『全体主義の起源』第一部を結んでいる。

ドレフュス事件の時のパリ・モンマルトルでの反ユダヤ暴動(Le Petit Parisien, 1898年)

ドレフュス事件というのは、一八九四年フランス参謀本部のユダヤ人将校ドレフュスがドイツ

のスパイ容疑で逮捕され、終身流刑の判決を受けたことにより端を発する。

審理は非公開で、ドイツの武官に宛てたと言われる書簡だけが「明細書」として公表される。

一八九七年一一月クレマンソー(一八四一−一九二九)はドレフュス擁護の戦いをはじめ、作家

のエミール・ゾラ(一八四〇−一九〇二)も有名な論説「われ弾劾す」を翌年一月クレマンソー

の新聞に掲載する。

ドレフュス擁護の再審請求の高まりと、軍諜報部員アンリ大佐がドレフュス関係文書を偽造し

たことを告白して自殺したことを受けて破毀院は調査委員会を設置する。

一八九九年九月にドレフュスは情状酌量により一〇年の禁固とされ、数週間後に大統領特赦を

受けた。

一九〇〇年四月の万国博覧会を控えて議会の圧倒的多数は再審に反対しており、同年一二月に

大赦によりすべての関連審理は処理される。

一九〇三年にドレフュスは新たな再審請求を開始するが、請求はクレマンソーが首相に就任す

るまで無視された。

一九〇六年七月に破毀院は原判決を無効としてドレフュスの無罪を認めたが、破毀院は軍事法

廷での再審を要求してそこで無罪を確定する権限をもたなかったため、事件は法的には終結し

ないままに終わった。

ドレフュスの訴訟事件そのものは法の前の平等の問題をめぐる国民国家の典型的な事件であっ

たが、再審請求をめぐる一連の政治的事件は後にナチスに現れる反ユダヤ主義の先触れであっ

たという。

アーレントは、「歴史の上で重要なドレフュス事件の主役はアルフレッド・ドレフュスではな

く、クレマンソーなのである。そして、この事件は一人のユダヤ人参謀将校の逮捕ではなく、

パナマ運河疑獄から始まる」と書いている。

フランスにおける反ユダヤ主義の契機となったのは、パナマ運河開鑿会社をめぐる金融スキャ

ンダルであった。

会社は資金難などの理由で工事は難航し、債券を発行するが倒産してしまう。パナマ運河会社

は中産階級からも資金を集めていた。

さらには、その債券発行に際して政府の承認を得るために会社が多数の議員に賄賂を贈ってい

たことが発覚し、大規模な疑獄事件になった。

運河会社にも議会にもユダヤ人はいなかったが、レーナックとエルツという二人のユダヤ人が

議会政党との仲介役を果たしていた。

パナマ運河会社の破産と政府・議会の贈賄事件が、反ユダヤ主義煽動が浸透する絶好の機会を

もたらした。

ちなみに、レセップスがパナマ運河開鑿に着手したのが一八八〇年。パナマ運河会社倒産が

八九年。パナマ運河疑獄が九二年。その二年後の九四年にドレフュス事件が起きている。

ドレフュス事件の際には、イエズス会の聖職者たちが、政治に影響力を発揮している。

アーレントは「ヨーロッパのあらゆる悪を集大成したナチは、イエズス会士にも学んでいる」

と指摘し、「ヒトラーよりも四十年も前にヨーロッパ的な規模で政治の上に試みられた「偉大

な政治思想」としての反ユダヤ主義は、ここに成立した」とまで書いている。

パナマ事件の記憶も生々しい中での反ユダヤ主義のプロパガンダは、聖職者や貴族的な階層か

ら急進的な小ブルジョアジーに至るまで幅広く展開されていた。

そして、そこには新たな要素として、大衆とは異なる「モッブ(mob)」が登場する。

アーレントによれば、モッブは「あらゆる階級の残滓を代表する集団」と定義している。

国民国家と階級社会の紐帯が緩み始め、階級から脱落した分子が大量に生み出されていった。

第三共和国の国家と社会はその金融スキャンダルとともに、零落した中産階級を中心としたモ

ッブの登場をもたらすことになった。モッブの活動が議会外の群衆行動というかたちをとる。

ドレフュス事件は反ユダヤ主義が政治の舞台に登場した最初の実験場であった。

ユダヤ人にとってドレフュス事件がもたらした成果は、シオニスト運動の誕生で、シオニズム

は反ユダヤ主義に対する政治的な回答であったという。

フランスで政治的反ユダヤ主義の萌芽を抑え込めたのは、フランス革命によって強力に形成さ

れた国民国家とその政治的条件だったといえるだろう、と先述した牧野氏は指摘する。

解体しつつあったが、なお残存する革命理念が、それに対抗するカトリック教会や軍隊の反共

和派と中産層・労働者の共和派という、一九世紀国民国家の古典的な対抗軸の中にドレフュス

事件と反ユダヤ主義をめぐる対抗を包摂することによって、二〇世紀的な政治的反ユダヤ主義

へと発展していくことを阻止したという。

フランス革命以来の国民国家を支えた共和主義を体現したクレマンソーが、結果として第三共

和政の守護神として現れたが、それもフランス国家のそうした特質に基づいていた。

本格的な反ユダヤ主義は、そのようなヨーロッパの国民国家体制の崩壊とともに浮上する。

その原動力になったのは、フランスにおいては脆弱であった帝国主義の展開であったという。

ドレフュス事件に関しては、一九四二年七月にアーレントが雑誌『ユダヤ社会研究』で発表し

た論文「ドレフュス事件から今日のフランスへ」に見て取れるという。

これが本書の最終章に組み込まれた。

アーレントの『全体主義の起源』を読む時間が無いという方には、牧野雅彦氏の『『精読 アレ

ント『全体主義の起源』』だけでも事足りる。それぐらい素晴らしい出来になっている。

反ユダヤ主義の「闇の伝統が道を示すこととなったのはなぜか」に分け入ったのが第一部。

われわれが何者で、どう思われようと

誰に関わりがあろう

われわれが何をなし、どう考えようと

誰が反感を抱こう

燃え上がる炎に包まれ

焼けただれた空の下で

われわれの世界が

道を失っているのだ

(1951年2月)『思索日記 I 1950-1953』ハンナ・アーレント

【その他のハンナ・アーレント関連の記事】

・『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』ハンナ・アーレント