仏教の歴史は、釈尊観の変化の歴史にほかならない。

それぞれの時代のそれぞれの人々が、自分にとって好ましいイメージを仏教の開祖である釈尊

に投影してきたのだ。

釈尊はこのようであったはずだ、そうした釈尊に会いたい、釈尊に救ってもらいたい、

といった人々の切実な思いの中で、そのイメージは変わっていった。

『東アジア仏教史』石井公成

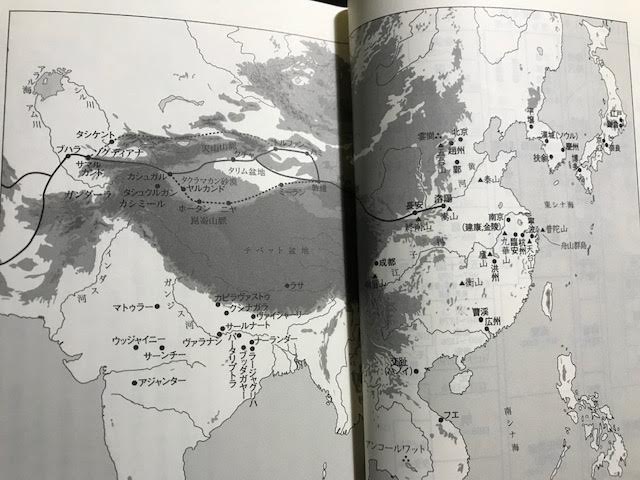

仏教はよく、古代インドのゴータマ・ブッダの時代に発して、シルクロードができ上がったころ

から中国で経典が漢訳され、それが朝鮮半島に入って、そこから日本に入ってきた。

インドにはイスラム教が入ったこともあって、仏教はインドから追い出されたかっこうで

中国、朝鮮半島をへて日本へとやったきた、と語られている。

このような日本人の常識は、「天竺(インド)→震旦(中国)→本朝(日本)」という図式を

『三国仏法伝通』で唱えた凝然(ぎょうねん/一二四〇~一三二一)の史観に百済(朝鮮)を加えた

にずぎず、これでは仏教史の実態はとらえられない、と著者は指摘する。

凝然は新羅仏教の影響が強い東大寺の学僧で、古代韓国の学僧たちの著作に通じていたにもか

かわらず、三国伝通という図式を優先させ、朝鮮を省いている。

凝然の諸著作は、日本では仏教入門書として用いられ、明治時代になると中国や韓国でも読ま

れ、影響を与えている。

これまでの仏教史では、インドからの伝播、中国からの伝来が単純化され強調されすぎていた

が、本書では仏教は西から東へと一直線に伝わったものではなく、仏教史は諸国・諸地域・諸民

族の複雑な相互交流・相互影響の歴史であり、その過程での変容の歴史であり、宗派史でも教理

史でもない東アジア仏教の展開の歴史に迫っている。

とはいえ、個人的には漢字仏教を確立した中国の動向が気になって手にした。

「中国仏教は漢民族の仏教というより、漢字による仏教と考えるべきなのだ。

漢字に基づく仏教という点は、中国の僧侶や在家信者が仏教をもたらした韓国、そしてその韓

国からの渡来氏族が仏教受容の担い手となった日本にも当てはまる。

中国南方の越(べと)族の地であって、早くから中国が支配していた交趾(現在のハノイを中心と

する地域)も漢字仏教が主流だった」(本書)

漢訳経典と漢字の仏教文献が基軸となっているこうした地域の仏教を広く「東アジア仏教」と

捉え、ベトナム(越南)もその一部として扱っている。

ちなみに、「東アジア」という語は、初出は古いが、第二次大戦の少し前から広まって定着し

たEast Asiaの訳語。

以下、中国仏教の萌芽期をメインとして、その受容や周辺国への伝播を簡単に記す。

中国への仏教伝来は、史書の見える記事としては、前漢の哀帝の元寿元年(前二)に、大月氏国

の使者である伊存(いぞん)が、儒教を教授する博士の弟子であった景盧(けいろ)に「浮屠経(ふ

ときょう)」(ブッダの経)を口授したとする『魏書』釈老志の例が早く、『四十二章経』の序で

は、後漢の明帝(めいてい)の永平一〇年(後六七)に伝わって洛陽に白馬寺が建てられたとして

いる。

この経は擬経であって序も後代の伝承に基づいたものだが、仏教がこの時期に貴族層の関心を

集めるようになっていた。

当時は仏のことを、黄帝や老子のイメージと重ねた形で受け止められていた。また、仏を祀る

堂が思いやりの心を示す儒教の「仁」の語を用いて「仁祠」と呼ばれ、仏教は儒教と一致する

面があるとみなしていた。

現存する最古の漢訳経典は、後漢の建和二年(一四八)頃に洛陽にやってきた、安息国(パルチ

ア)出身の安世高の訳経であり、呼吸に精神を集中する禅定を説いた『安般守意経』や、アビダ

ルマの概説である『阿毘曇五法行経』など、三十数部の経典を訳している。

安世高は、「無為」「不老不死」といった中国風な語や「仏」などの音写語は少ししか用い

ず、「因縁」を縁起の意、「解脱」を悟りの意、「生死」を輪廻の意味で用いるなど、一般の

語を巧みに使っていたという。

中国で受容された仏教は、三世紀の初めに山東半島あたりにまで伝わり、さらにその南の江南

の地まで広がっていた。

大月氏族の渡来氏族で中国西北の涼州出身の在俗信者だった支謙は、三世紀前半に洛陽にやっ

てきて、支亮に師事した後、戦乱を避けて江南におもむき、呉で仏教を広めている。

支謙は、三国呉の皇帝の孫権(在位二二九~二五二)に重んじられて太子を教育する博士に任じ

られ、三六部もの経を訳している。

仏教はシルクロード以外に、東南アジアを経てベトナムからも海路でもたらされている。

秦の始皇帝は、中国統一すると南方にまで兵を派遣し、紀元前二一四年に桂林郡・南海郡を置

き、越族(キン族)が住むベトナム北部には象郡を置いた。

秦が滅びると、南海郡にとどまっていた漢人の武将が、南海郡から象郡に至る地域を掌握して

南越を建国するが、秦を打倒した漢の武帝は元鼎六年(前一一一)に南越を征服し、交趾部と名

づけて九郡に分け、漢人を送り込み統治した。

ベトナム仏教の起源に関する伝承では、「ハノイの西北の地にやって来た色の黒い僧侶が様々

な神秘的事件を起こし・・・」とあるみたいだが、そんな交趾出身の僧の代表は、ソグド系の康僧

会(?~二八〇)だという。

祖父はシルクロード交易の中心地サマルカンド出身であり、康僧会はインドで商売をしていた

父にともなわれて交趾にやって来た。「康」という姓は、祖先がサマルカンド出身であること

を示している。

康僧会は、赤鳥一〇年(二四七)に呉の都であった建業(のちの金陵、建康、南京)に至って経典

を訳している。

仏教は、交易商人の信者やそうした環境のもとで出家した同族の僧などによって広まっていっ

た。

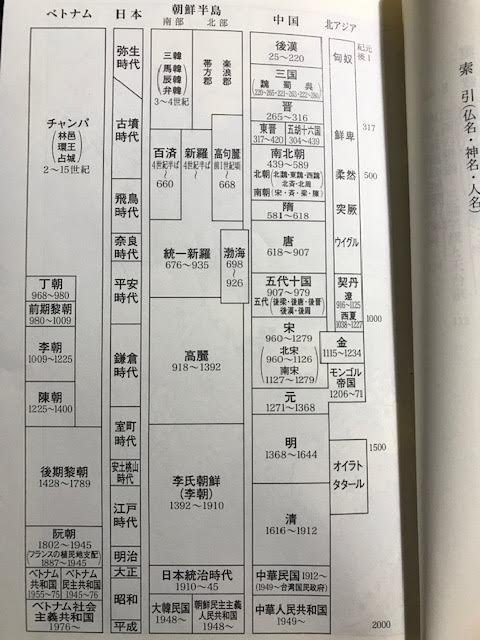

中国の中央部を支配していた西晋は、匈奴などの北方民族に攻撃され、建武元年(三一七)に都

の洛陽を捨てて江南に逃れ、建康を都として東晋を建国する。

その東晋の第二代皇帝である明帝は仏教を熱心に信じ、皇后や上層貴族なども仏教を信じるよ

うになり、温暖で自然豊かな地で貴族文化が発展した。

西晋が滅び、江南に東晋が建国されて以来、華北は北方民族が支配する小国が乱立し、抗争が

続く五胡十六国時代となった。

これらの国の王は次第に漢訳経典に基づく仏教を信仰するようになったが、彼らが仏教を尊重

したのは、神秘的な力を持った高僧を抱えることによって国威を高め、高僧に助言や祈願をし

てもらい、また跡継ぎの教育をしてもらうためだった。

そうした神秘的な僧の代表が、クチャ出身で、出家してインド北部のカシミールで仏教を学ん

だ仏図澄(ぶっとちょう/二三二~三四八)などだった。

仏図澄は、羯(けつ)族が建国して華北を統一した後趙国に招かれ、洛陽で様々な予言や軍事面

での助言を行なっている。

仏図澄は多くの寺院を建て、粗暴な王に訓戒をおこない、漢人の出家を許可させ、僧朗や道安

などの優れた弟子たちを多数育てている。

仏教は、中央アジアから東アジアへと広まっていくにつれ、国家との関係が強まっていった。

仏教は国王を守り、国力を増して繁栄をもたらす最新技術とみなされていた。

氐(てい)族出身であり、僧朗を尊重していた前秦の第三代皇帝の苻堅(ふけん)は、建元一五年

(三七九)、道安を得るために一〇万の軍勢を送って襄陽(現湖北省)を攻め、道安を長安に連れ

かえって戦利品として誇り、手厚く保護した。

漢人の出家が許可されると、出家者は師の姓に従って竺(インド)、安(パルチア)、康(サマルカ

ンド)、支(大月氏)などの姓を名のっていたが、道安は、僧侶は釈尊の弟子であるため「釈氏」

と称すべきだと提案し、「釈道安」などと名のる習慣が次第に広まっていった。

道安は、インド仏教と中国儒教の方式を折衷し、経典の講義形式も定めている。

竺法雅や康法朗などの漢人僧は、仏教の五戒を儒教の五常に当てはめ(「格義」)、貴族や士大

夫などに説明していた。

道安は、時には自らもそのような解釈法を用いていたが、安易な格義には反対している。

前秦の苻堅は、高句麗の小獣林王二年(三七二)に使節を派遣し、仏像と経典、僧の順道を送っ

ている。

苻堅は、その二年前に前秦の東に位置する鮮卑族の国家である前燕と戦って滅ぼした際、前燕

の貴族たちが高句麗に逃れると、高句麗では彼らをとらえて苻堅のもとに送っている。

そのため、褒賞として高句麗に仏教を下賜したと考えられている。

その高句麗では、前漢の僧であった曇始(どんし)の民間の伝来の例があり、梁の『高僧伝』に

よれば、曇始が四世紀末に高句麗に入り、仏教を広めたのが高句麗仏教のはじめとされてい

る。

高句麗と争っていた朝鮮半島南部の百済には、南朝の仏教が伝えられている。

枕流王(ちんりゅうおう)の即位元年(三八四)に、東晋から外国層である摩羅難陀がやって来て

おり、翌年には都の漢山に寺院を建立し、一〇人の僧を得度させたという。

クチャで国王の妹とインドから来たバラモンとの間に生まれた鳩摩羅什(三四四~四一三)は、

仏教信仰の篤い母に連れられ、カシミールにおもむいて初期仏教の経典を学んでいる。

帰国し、再び西トルキスタンに出向き、カシュガルでアビダルマやヴェーダなどを学び、

ヤルカンドで大乗仏教を学んで帰国した。その羅什の噂は中国にまで届いていた。

前秦の苻堅は、羅什を連れてこようとして建元一八年(三八二)に呂光を将軍とする軍勢を西域

に送っている。

呂光はクチャを破り、羅什をともなって帰国しようとしたが、姑臧(こぞう)まで戻ったところ

で前秦が滅び、呂光はこの地に留まり後涼(ごりょう)を建国した。羅什はこの地で漢語に熟達

するようになった。

羌(きょう)族が建国した後秦の第二皇帝である妖興(ようこう)は、羅什を得るために後涼を攻

撃し、弘治三年(四〇一)、羅什を拉致し長安に迎え入れた。妖興は羅什を尊重しつつも、優秀

な跡継ぎを作らせるため、強引に妓女たちを与えて破戒させている。

羅什は漢人の弟子たちの助力を得て、それまでのわかりにくかった漢訳の仕方を改め、流麗な

訳文を工夫し、今日でも用いられている仏教用語を数多く作って定着させ、中国における大乗

の優位を定着させた。

この時期には、インドにおもむく中国僧たちも増えていた。

その代表は、六〇歳で隆安三年(三九九)に宝雲らの仲間とインドに向かった法顕(三三七~四二

二)。法顕は、様々な経典や戒律を求めてインド諸国をめぐり、『大般泥洹経(だいはつないお

んぎょう)』や大衆部の『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』などの梵本を得て、スリランカに二年

滞在し、海路で青州(山東省)に帰国した。

法顕は『大般泥洹経』を訳す際、すべての人はみな「ブッダ・ダートゥ」を持っているという箇

所を、「一切衆生皆有仏性」(一切の衆生、皆な仏性有り)と訳している。

この語はもともと仏の本質、原因を意味し、さらには仏の骨、仏舎利のイメージも含まれてい

たが、「仏界」「仏骨」と訳さず、天から与えられたという意味合いが強い「性」の語に置き

換えて「仏性」と訳している。

法顕訳『大般泥洹経』は、「仏性」という表現を用いることで、すべての人は仏になる天性を

持っているという人間観を示した。仏性説は中国思想としての面を含んでいる。

著者は強調して、だからこそ以後の中国仏教、ひいては東アジア仏教全体の主流となった、と

指摘する。

さらに『大般泥洹経』は一方では、仏となることのできない最悪のイッチャンティカ(一闡提/

いっせんだい)がいるとも説き、空の思想になじんでいた人々に衝撃を与えたという。

中インドに生まれ、初めは部派仏教を学んでいたが、白髪の禅師から樹皮に書かれていた『涅

槃経』を授けられ、大乗に転じた曇無讖(どんむしん/三八五~四三三)。大乗の『涅槃経』の翻

訳と流布を念願としてもいた。

曇無讖は、後涼から自立して北涼の皇帝となり、敦煌を含めた河西地域全体を支配していた匈

奴の沮渠蒙遜(そきょもうそん)に尊重され、保護されて訳経にあたるようになる。

曇無讖は、大乗の『涅槃経』と、それに加え、『金光明経(こんこうみょうきょう)』も訳して

いる。

『金光明経』は、懺悔滅罪の効果を強調し、懺悔の儀礼である懺法(せんぽう)流行の一因とな

り、この経典を受持・供養する国王・人民・国土を四天王が守って安穏にすると説いていたため、

東アジア諸国で尊重された。

曇無讖が『涅槃経』の漢訳に取り組んだのは法顕より早かったが、入手した梵本が前半部分だ

けだったため、ホータンに行って続きを得て、法顕訳に遅れて四〇巻として訳出している。

この訳では、原文とは対応しない場合でも「仏性」の語を多く用いられていて、曇無讖によっ

て訳された『涅槃経』は「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」(一切の

衆生、悉(ことごと)く仏性有り)という名文句によって、以後の東アジア仏教の基調となってい

った。

廬山の慧遠の弟子であり羅什に師事した道生は、一闡提は成仏できないと説く法顕訳の『大般

泥洹経』が長安に届くと、一闡提も成仏できると主張したため、経典に背く者として排斥さ

れ、江南に戻った。

後に曇無讖訳『涅槃経』が長安に届くと、一闡提にも成仏の可能性が認められていたため、評

価されるようになった。

道生は玄学の用語を多く用い、究極的な悟りの世界を中国風に「理」とした。

しかし、一切の区別がない究極の境地であるはずの「理」を段階的に悟っていくのは不合理で

あるため、悟る時は「頓悟(とんご)」する(一気に悟る)はずだとして、『頓悟成仏義』を著し

ている。

これに対して、羅什の弟子である江南仏教の指導者となった道場寺の慧観は段階的な悟りであ

る「漸悟(ぜんご)」を説いて反論し、以後、僧侶と在家の知識人たちが頓悟と漸悟をめぐって

盛んに論争を行なった。道生は、羅什によって中国風に訳された経典をさらに中国風に解釈し

ている。

この頃から学僧の間では、様々な性格の仏や教えが説かれている諸経典をどのように分類し、

位置づけるかが問題になっていた。

中国には成立時期や系統が異なる大乗・小乗の経典や論書が短期間に多数もたらされたうえ、史

書の国でもあったため、経典が説かれた順序、年代、意図などを曖昧なままにしておくことが

できなかった。これらを分類・整理することを「教判(教相判釈)」と呼ぶ。

慧遠や道生の影響を受けた代表的な人物は、南朝貴族の名家である謝氏出身で当時を代表する

文人でもあった謝霊運(三八五~四三三)だった。

謝霊運は、慧観・慧厳などの学僧とともに法顕訳『大般泥洹経』と曇無讖訳『涅槃経』とを編集

し、『涅槃経』三十六巻(南本)を出し、江南ではこの訳が広まったという。

謝霊運自身も『弁宗論』を著し、インドの仏教は無限の修行を積んで聖人になるものであり、

一方の中国の儒教は一生努力しても聖人に近いところまで至るにすぎないとした。

さらには、頓悟説を説く道生の「一極の理」の思想こそ両者を折衷することができるとし、中

国僧の道生の説をインドの経論以上に高く評価した。これは中国仏教の優位を誇った早い例だ

ったという。謝霊運は仏教用語を用いた漢詩も作っている。

謝霊運までが中国仏教の萌芽期であり、安息国(パルチア)出身の安世高、大月氏族の渡来氏族

だった支謙、ソグド系の康僧会、クチャ出身でインド北部のカシミールで仏教を学んだ仏図

澄、クチャで国王の妹とインドから来たバラモンとの間に生まれた鳩摩羅什、中インドに生ま

れた曇無讖、などの異民族の活躍が目立つ。

仏教はどの国でも外国から渡ってきた異民族によって広まったということを実感させられる。

その後の中国では、廃仏と復興の間で揺れ動いていく。

中国仏教が盛んになるにつれ、儒教や道教側からの批判も厳しくなり、北魏では廃仏がおこな

われるに至った。

仏教側は廃仏が終わると、それらを批判しつつ、中国人の要望に合わせて擬経を続々と作成し

ていった。この時期には、唯識や如来蔵思想を説く経論が次々と訳されてもいる。

近世以前の中国仏教は、繁栄と廃仏の繰り返しだったが、廃仏のたびに反省がなされ、

新たな動きが生まれ、インドや西域の外国僧を開祖としない集団が複数生まれていった。

禅宗はその例外だが、実質としては弟子である慧可が果たした役割が大きく、江南では、南嶽

慧思に師事した天台智ギが南北の教理と禅観を融合して体系を築き、後に天台宗の開祖と仰が

れていった。

浄土教では曇鸞(どんらん)を尊崇した道綽が、口称の念仏を強調して活躍した。この時期には

周辺諸国にも本格的に仏教が広まっていった。

唐代には仏教が栄えたのは有名だが、禅宗が長安や洛陽に進出するようになり、武后(武則天)

も神秀や老安らの禅僧を宮中に招いている。

九世紀半ばには武宗によって廃仏がおこなわれ、学問的な諸学派は痛手を受けるが、禅宗は全

国に広まっていき、唐末から五代十国の時代にかけて中国仏教の主流になっていった。

唐代に禅宗が流行すると、ベトナムでも禅宗が主流となり、韓国では、仏教の導入が遅れた新

羅が躍進し、入唐して活躍した僧も多かった。

日本では、仏教の主導者が蘇我氏から天皇に代わり、奈良時代には、諸国に国分寺・国分尼寺が

設置され、大きな寺ではそれぞれの学派が「宗」として整備されていった。

北宋から南宋に至る時期には、遼に続いて金が北方地域を支配したため、中国は南北分裂の時

代を迎えた。

北宋・南宋では、主流になっていた禅宗がさらに盛んとなったが、仏教を学んだ朱子らが登場

し、儒教による仏教批判が高まった。

遼・金では、華厳宗や密教が有力で、臨済宗は振るわなかった。

元が中国を統一すると、モンゴル人はチベットの密教であるラマ教を取り入れた。漢人は従来

の仏教を奉じ、江南では禅宗がよりいっそう盛んとなった。

ベトナムでも禅宗が主流となり栄え、退位した国王が自ら禅僧となって一派を起こしてもい

る。

高麗では仏教国家と呼ぶことができるほど仏教が盛んとなり、仏教美術や芸能が発展した。

武士政権となった鎌倉時代の日本では、天台本覚思想や密教がさらに進展し、文学・芸能・神話

などに影響を与えた。

明代になると、陽明学に押されて仏教の地位は下がり、僧侶の質も落ちていった。

清朝が明を滅ぼすと、清の支配層の満洲人はラマ教を信仰し、漢人には従来の仏教信仰を認め

たが、仏教界はさらに低調になっていった。

ベトナムでは明の仏教がもたらされ、禅浄一致、三教一致の風潮が強まって道教との混淆が進

み、儒教が主流となったため、仏教の地位は下がっていった。

李氏朝鮮では、朱子学が公認の学問となって仏教は弾圧され、諸宗が統合され管理が強められ

ていった。

日本では、室町時代に禅宗の影響を受けた文化が栄え、江戸時代になると、幕府は民衆を必ず

どれかの宗派の寺に属させたため、寺院は統制されつつも保護され、宗派仏教が強まることに

なった。

本書では、インド仏教から近代仏教までが高速に綴られている。特に東アジア仏教の展開の歴

史を中心に迫っている。

本書では、「偽経」「疑偽経」などとよばれてきた経典を、原文を引用する場合以外は「経典

になぞらえて作成された文献」という意味で「擬経」と呼んでいる。

著者の言葉を借りるなら、禅宗は最も中国らいしい仏教と言われるが、禅宗は擬経のある一面

をつきつめ、純粋化したものでもあり、擬経が東アジア諸国ならではの仏教を形成し、そうし

た東アジア諸国の仏教がまたその国ならではの様々な擬経を生んでいった。

東アジア諸国の仏教は、複雑な影響関係を通じて多様な変化を遂げてきた。

それをインド仏教から説き起こし、近代仏教までを貫き、新書でまとめあげた著書は凄い。

中国仏教が見えてこないと、日本仏教も見えてこないと思っていたが、その流れも見えてくる

ようになっている。それは日本に限らず、東アジアの人々が忘却した観点でもある。

本書の最後には、東アジア仏教史を学ぶ人のために、お薦め文献も付けられている。

「仏の教え」という意味での「仏教」という漢語は三世紀に使われていたが、アジア諸国に広

まっている多様な形態の信仰の起源を釈尊に見いだし、それらの信仰の全体を仏教と呼び、

「仏教史」「仏教美術」「仏教文学」という言い方をするようになったのは、西洋の影響を受

けた近代になってからのことだった。

「宗教」「思想」「信仰」「意識」「観念」「実体」「自由」などの漢字文化圏で使われてい

る多くの用語は、中国仏教やその影響を受けた中国思想の用語が、明治期の日本において(西周

などによる)欧米の術語の訳語として用いられ、広まったもの。

中国や朝鮮を罵って満足するだけではなく、今一度、そのことを思い出すべきなのではない

か。逆も然り。

アジアは遠くなりにけり。

新しい時代が生まれ出る機運にあった。

アジア思想全体が、仏教が見せたインドの抽象普遍的なるものの遙かなる幻を越えて、

澎湃(ほうはい)として湧き立ち流れ、その最高の自己啓示を、宇宙そのものの中に認識しよう

としていた。

『東洋の理想』岡倉天心