空とは何か。空の思想は何を語っているのか。

時代と地域によって空の意味はどのように変化したのか。

現在では、空の思想にはどのような意味があるのか。

これらが本書のテーマである。

『空の思想史 原始仏教から日本近代へ』立川武蔵

「空」のサンスクリット語は「シューニャ(śūnya) 空なるもの」(形容詞)だが、この語は「あ

るものを欠いているもの」、「中味がからっぽのもの」を意味する。

その中味がなく、さらに中味を入れていた容器も最終的にはないというのが「空」の意味。

「シューニャター(śūnayatā) 空性、空なること」(名詞)という語もあり、「空性」と漢訳され

ることが多いが、「空」とも訳された。

かなりややこしい「空」だが、ある容器に存する中味の存在を否定し、その容器の存在をも否

定するという否定作業を踏まえている。

著者はそれを「否定の手」といっているが、その手があらゆるものに伸びているがゆえに、空

は「まったき無」を目指しているかのように見える。

しかし、竜樹も述べているが、この否定作業は、否定を通じて新しい自己や世界をよみがえら

せるための手段であった。

空の思想はその「まったき無」がどのようなものであるかを、正面から問題にしたことはな

い、と著者はいう。

重要なのは、否定作業の続く中で、「まったき無」に至る前のもろもろの否定の段階におい

て、その都度新しい自己のよみがえりが可能なことであると。

「空」とは、否定作業のよって新しくよみがえるというプロセスの原動力である、としている

が、それは二つの側面から成り立っている。

(一)「空」にはもろもろのものの存在や言語活動を否定するという側面

(二)その否定の結果として新しい自己がよみがえるという側面

「空」(空性)の概念は二〇〇〇年余の歴史の中でその意味を変えてきたが、この二側面のう

ち、どちらに焦点をあてているかによって説明できると考えられている。

初期仏教や初期・中期大乗仏教では第一の否定的側面が強調されたが、後期仏教や中国、日本の

仏教においては第二の側面に力点が置かれた。それを『般若心経』の「色即是空、空即是色」

という有名な表現で説明している。

インドで編纂された当時は、「色即是空」とは「色つまり、色や形のあるものは無常のもので

あるゆえに執着するな」ということを意味していたが、中国や日本では「色や形のあるままに

もろもろのものは真実である」、「諸法実相」という意味であると解釈されることが多くなっ

た。

インドでは「空」の否定的側面が強かったのに対し、中国・日本では空の肯定的側面が強調され

るようになった。

この違いを生んだものは何なのか、どのように強調されてきたのか、空の思想が今日にどのよ

うな提言を行うことができるのか、などが本書の具体的なテーマ。

さらに空思想の理解のための「窓」として、著者は「行為」を重視している。

行為には三つの要素があり、(一)世界観(現状認識)、(二)目的、(三)手段。

行為には常に、行為をする場としての世界に関する知、その行為が目指す目的、その目的を達

成するための手段、があるとしている。

行為の時間は「目的が達成される前」と「目的が達成される瞬間」と「目的が達成された後」

という三つの段階に分けることができ、空思想が実践される場合の時間も、「空性に至る前」

と「空性に至った瞬間」と「至った後」という三つの段階から成り立っているとしている。

著者は前回の『ブッダから、ほとけへ』に引き続き立川武蔵氏。本書も代表作の一つ。

立川武蔵 (1942年2月6日~ )国立民族学博物館名誉教授。専攻は仏教学・インド哲学。

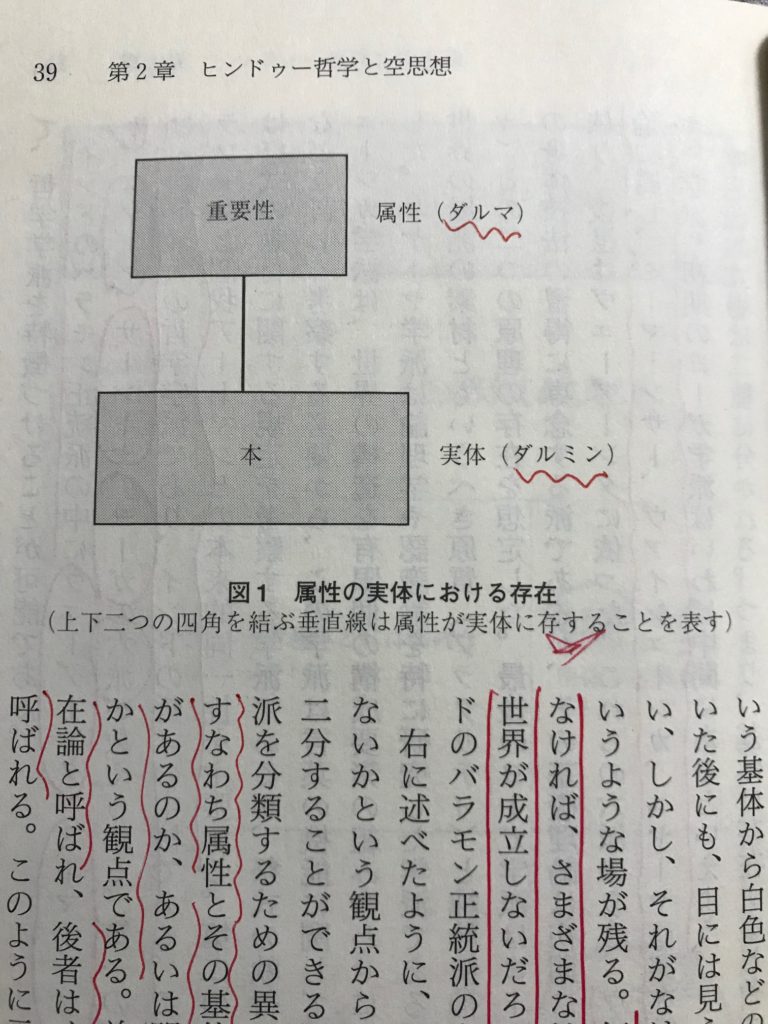

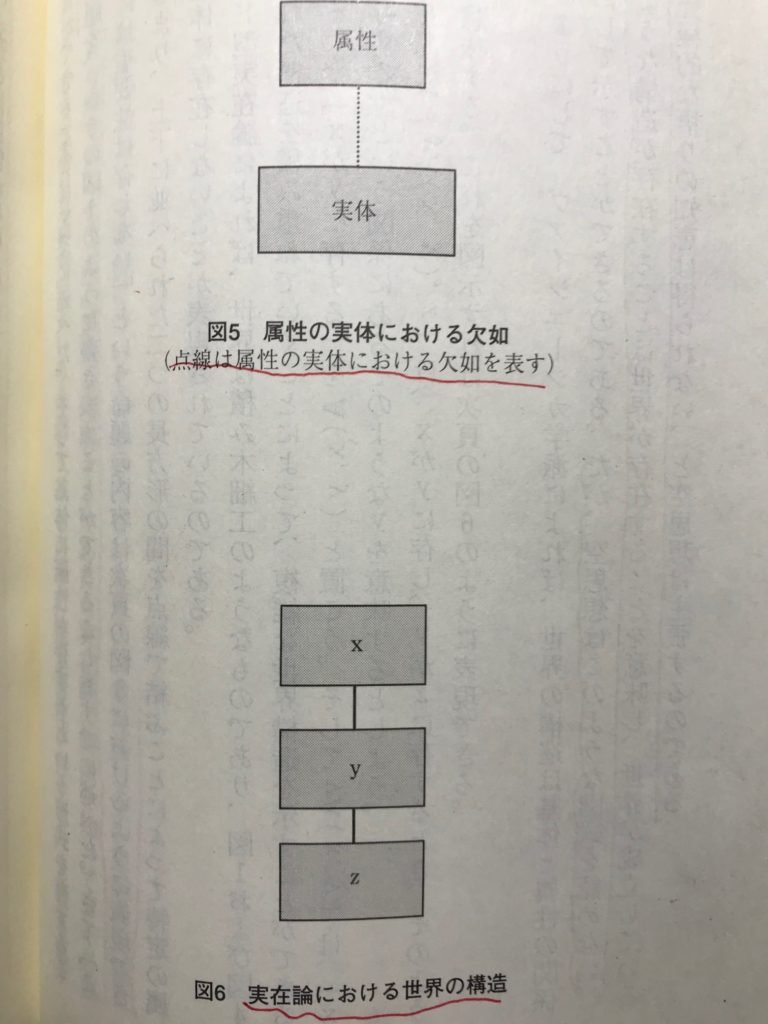

インド人は世界の構造について考える場合、「属性」と「基体」という対概念によって考える

傾向が強いという。実体などの基体の上に大きさなどの属性が載っているという見方をする。

「この本は重要だ」という命題は「この本には重要性が載っている(重要性がある)」と解釈さ

れる。この場合、「本」は実体であり、「重要性」は属性。

「この紙は白い」という命題も、インドの哲学的な論議においては「この紙には白色という属

性がある」と読むほうが好まれるという。

ある基体(y)にあるもの(x)が存すると考えられる場合、Xをダルマ(dhar-ma 法)とよび、その

基体yをダルミン(dharmin 有法)と呼んでいる。

哲学的な論議においてダルミン(有法)と対になった場合には、ダルマがそこで存在する基体を

意味する。

もう一度「この紙は白い」という命題に話を戻すと、この紙には、無色透明ではあるが基体と

して一つの場があり、その場には白色という属性があり、さらに大きさ、形、匂い、重さとい

った属性も存すると考えられる。

そして、これらの属性を取り除くことができたと仮定した場合、無色透明ではあるが基体と呼

ぶべき何かが存在するというのが、バラモン正統派の考えであり、何も残らないと考えるのが

仏教的だと説明する。

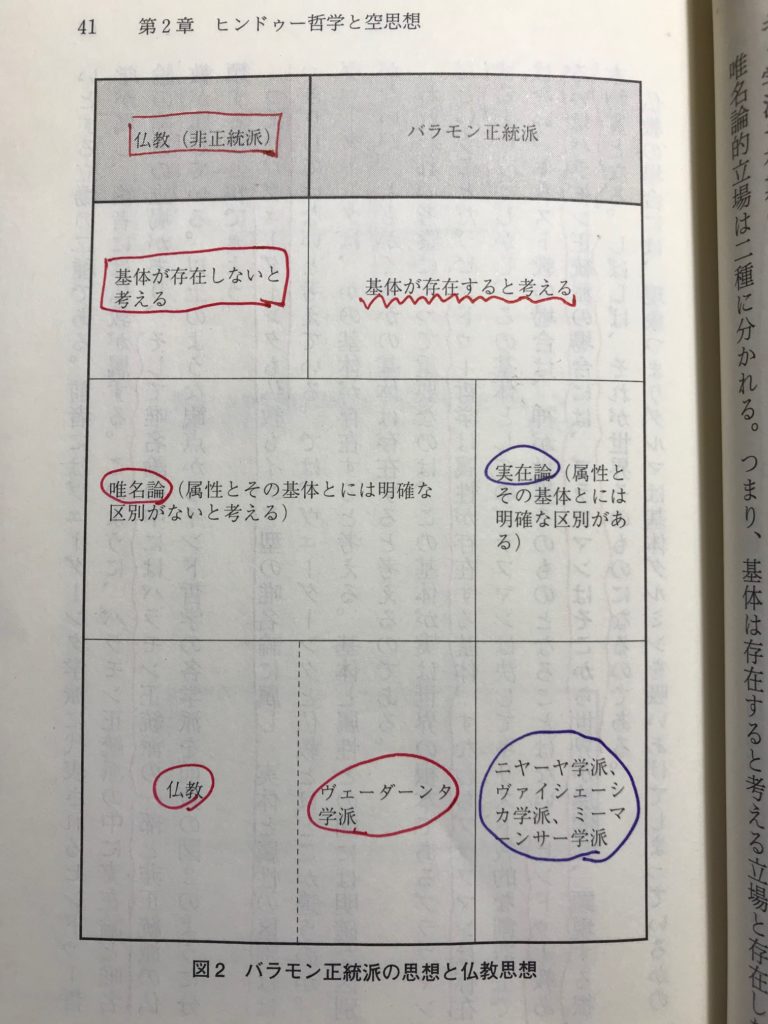

上の観点(基体が存在するかしないか)からインドの哲学学派を二分することができるが、それ

とは異なった観点からインドの哲学学派を分類することもできるという。

属性と基体の間に明確な区別があるのか、ないのか。前者はインド型の実在論と呼ばれ、後者

はインド型の唯名論と呼ばれている。

インドのバラモン正統派の中にはヴェーダーンダ、ミーマーンサー、ヴァイシェーシカ、ニヤ

ーヤ、サーンキャ、ヨーガの六派が数えられる。

これら六派のうち、ヴェーダーンダ(インド最大の哲学学派)は唯名論に属し、ミーマーンサ

ー、ヴァイシェーシカ、ニヤーヤは実在論に属す。サーンキャ学派や初期のヨーガ学派は中間

にあるとしている。

そして、唯名論でも二種に分れ、基体は存在すると考える立場をとるのが、ヴェーダーンダ学

派に代表されるヒンドゥー哲学、基体は存在しないと考える立場をとるのが、仏教。

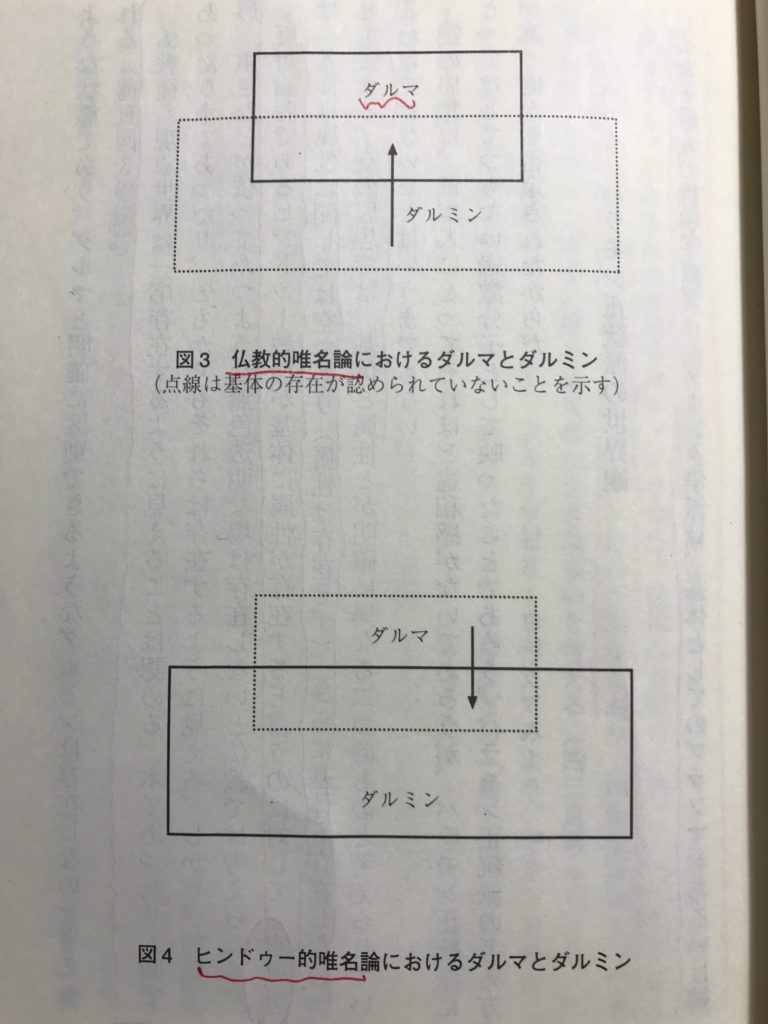

ヒンドゥー教(バラモン正統派)の場合は、属性が存在する基体、ブラフマンは存在し、そこか

ら世界が展開し、顕現する根本物質となる。それが世界そのものになる。

しかし、仏教の場合は、現象のダルマは基体ダルミンを吸い上げてしまっているかのような状

態であり、ダルマと明確に区別できるようなダルミンは存在しないと考えられる。

空思想は「基体は属性に関しては空であり(属性は存在せず)、さらに基体も存在しない」と主

張する。

インド中期仏教の時代(紀元一世紀~六〇〇年頃)は大乗仏教が興隆した時代。

大乗経典が編纂されていったのと並行して、大乗仏教の理論も精緻なものへと育てあげられて

いった。

インド中期仏教としては中観派と唯識派があり、「中観派」という名称は中国で生まれたもの

で、インドでは「中派」(Mādhyamika)といい、「観」の意味はこの名称に含まれていないと

いう。

チベットでもサンスクリット名を訳して「ウマパ」(aBu ma pa)「中派」と呼ばれている。

中観派がインド大乗仏教諸派においてもっとも明確に空思想を提唱する学派であることから、

空性論者ともいわれている。

中観派は竜樹(Nāgārjuna)(紀元一五〇頃~二五〇頃)を祖としているが、般若経とは別の方法

で「空の思想」を説いた。竜樹の主著である『中論』が後の大乗仏教の理論的モデルを与えた

といわれている。

竜樹の直弟子、後継者として聖提婆(せいだいぼ/Aryadeva)がいて、何冊か著作が残されてい

るが、そこで用いられている論法は『中論』の方法とよく似ているという。

後世のチベットの伝承によれば聖提婆以後、ラーフラバドラ、パーオ、ナーガボーディ(竜智)

がいるとしている。

また『中論』注の中で、最古のものといわれている『無畏論』の作者も中観派に属する思想家

と見なしてよい、と著者は指摘し、鳩摩羅什が四〇九年頃訳した『中論』は、インド人ピンガ

ラ(青目、四世紀頃)が著した『中論』注を訳したものであった。

鳩摩羅什が訳したピンガラ注は中国、日本における『中論』のテキストとなったが、チベット

の伝承ではピンガラには触れておらず、『中論』注のチベット訳も残っていないという。

そして、聖提婆からピンガラまでの時期を初期中観派と呼んでいる。

五世紀頃に仏護(Buddhapālita)が『中論』に対して注を著し、その方法はピンガラのと似てい

るが、論証方法を導入した点で異なっており、その論証方法は帰謬論証(きびゅう)と呼ばれて

いる。

六世紀に入ると言葉によって整合的に空性を説明しようとする傾向が強まり、ディグナーガ(陣

那)によって形式論理学の体系が確立され、その他の者たちも論理学の体系を用いて空性を説明

しようとする。

そして、中観派の中で、当時の「最新の理論」であった論理学の体系を用いて『中論』に注を

つけた人物に清弁(しょうべん/?~五七〇頃)がいる。

サンスクリットでは、Bhāviveka、Bhāvaviveka、Bhavyaといわれている。

清弁は整合的な言葉が空性を確実にとらえることができると考え、帰謬論証ではなく、自体整

合的な論証式によって空性を説明したといわれている。

後のチベット人たちによって「自立論証派」と呼ばれ、仏護やその後継者たちは、「帰謬論証

派」と呼ばれた。

この呼び方はインド大乗仏教の中には見出されないが、今日ではインド中観派をこの二派に分

ける方法を採っているという。

論理学の体系を知らなかった仏護を清弁は批判したが、清弁の方法にも致命的な欠陥があり、

その欠陥を指摘したのは月称(Candrakīrti)であった。

月称は論理主義的清弁を批判し、仏護の立場を弁護した。月称は仏護と同じく、空性は言葉を

超えていると考えた。

しかし、言葉の対象としての世界を軽視したわけではなく、月称は清弁よりはるかに熱心に現

象世界の構造に関わり、現象世界の重要性を認めていたという。

さらには、現象世界に関するかぎりでは言葉とその論理的整合性も重視した。

月称の思想は、後世のチベットにおいてゲルク派の祖であるツォンカパ(一三五七~一四一九)

により重視され、その後のチベット仏教の主流となったゲルク派の思想基盤となった。

インド後期仏教における中観派にとって重要な学派は瑜伽中観総合学派になるが、「ユガ」と

はヨーガ行を意味し、瑜伽行派とは唯識学派のこと。

それは唯識派と中観学派の総合学派であり、この学派の代表的人物はシャーンタラクシタと、

その弟子カマラシーラ(蓮華戒/七四〇頃~七九七頃)であった。

この二人はインド大乗仏教がチベットに伝えられるに際して、もっとも功績のあった者たちで

あったといわれている。

そして、インド後期仏教の中観派の歴史においては、帰謬論証派よりも、自立論証派の優勢が

顕著ではあったが、帰謬論証派の系譜が途絶えたわけでなく、タントリズム(密教)の基礎理論

となったという。

先述したように、大乗仏教の興隆期にあって、竜樹は主著『中論』によって「空の思想」の理

論的モデルを作り上げたといわれている。前回の『ブッダから、ほとけへ』でも紹介したが、

竜樹の思想は、

「世界の空であることを独自の論理によって突き詰めるとともに、

元来別の起源を持つ思想である縁起(あらゆるものやことが互いに依ってあるとの考え方)と空

とを結びつけることによって、徹底した空(否定)の世界でありつつ、あらゆる存在を動的なま

ま受け入れ得る、特異な世界を作り出す容器となった」(本書)

竜樹は「縁起」と「空」、歴史的には別であった二つの思想を結びつけた。

縁起と空は、肯定的と否定的という相矛盾する方向を有していたが、これを竜樹はひとつにし

た。

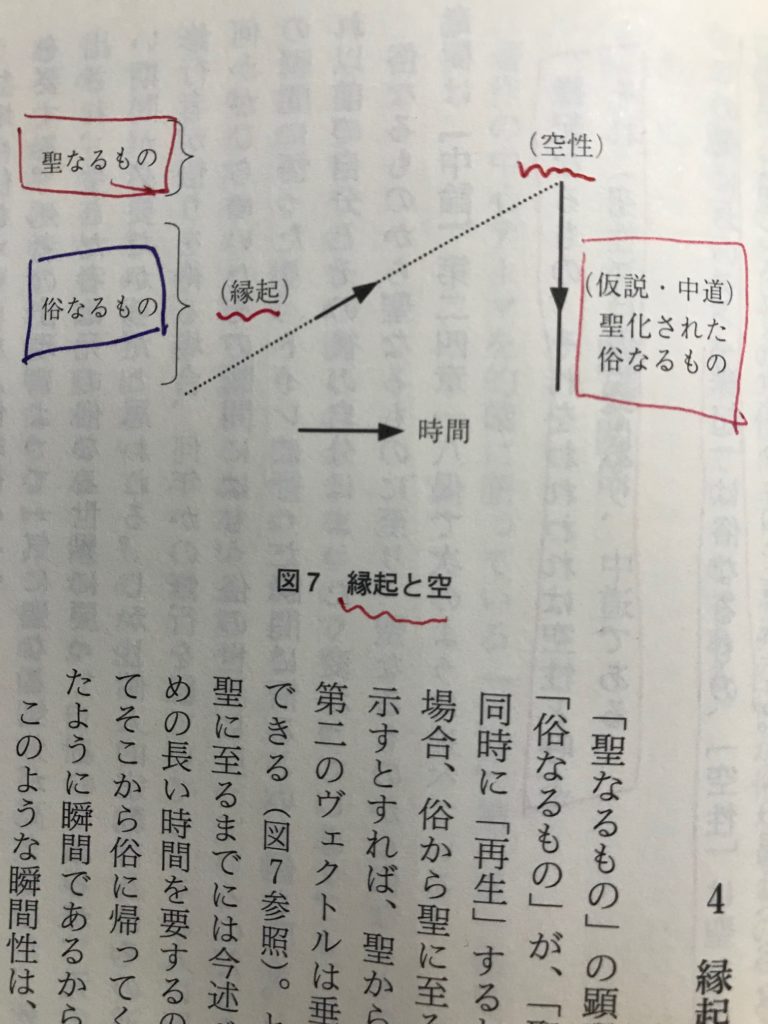

「空の思想は基本的には、俗なるものとして煩悩などが否定されて聖なるものとしての空性に

至るヴェクトルに焦点が合っており、縁起説とは基本的には、聖なるものから俗なるものへ至

るヴェクトルつまり聖なるものが力を与えて俗なるものを許すというポジティブなヴェクトル

に焦点が合っている。

つまり空に至った後よみがえってきた世界は縁起の世界である。ここでは言葉あるいは世界は

その存在が許されている。

一方、俗なるものから聖なるものへ至るヴェクトルは、ネガティブなヴェクトル、つまり否定

していくプロセスであり、ここでは言葉あるいは世界は否定される・・・」(本書)

この容器の柔軟性、内容の豊富さは大きな魅力、大きな武器となり、竜樹が八宗の祖といわれ

る理由は、このように肯定的な側面と否定的な側面をダイナミックに併せ持ったことにあるだ

ろう、と著者は指摘している。

竜樹の『中論』には第二四章第一八偈の重要な偈があるが、

縁起なるもの、それをわれわれは空性と呼ぶ。

それ(空性)は仮説であり、中道である。

「縁起」は俗なるもの、「空性」は聖なるもの、「仮説(けせつ)」および「中道」は聖化され

た俗なるものを意味する。

竜樹の論争相手はアビダルマであったが、アビダルマでは原因と結果によって世界を説明す

る。これに対し竜樹は原因結果が存在しないと別の偈で述べている。換言すれば、ダルミン(基

体、有法)とダルマ(属性、法)との関係が成立しないとし、ヒンドゥー実在論から見れても、世

界の基盤の崩壊であり、ありえないことである、と著者は指摘している。

さらに『中論』では、「自性(スヴァバーヴァ)」という概念を重視する。

「自性(スヴァバーヴァ)」とは、特質、自体、それ自身などを意味し、「もの(y)に自性(自体)

がない」というのが中観派のスローガンであった。

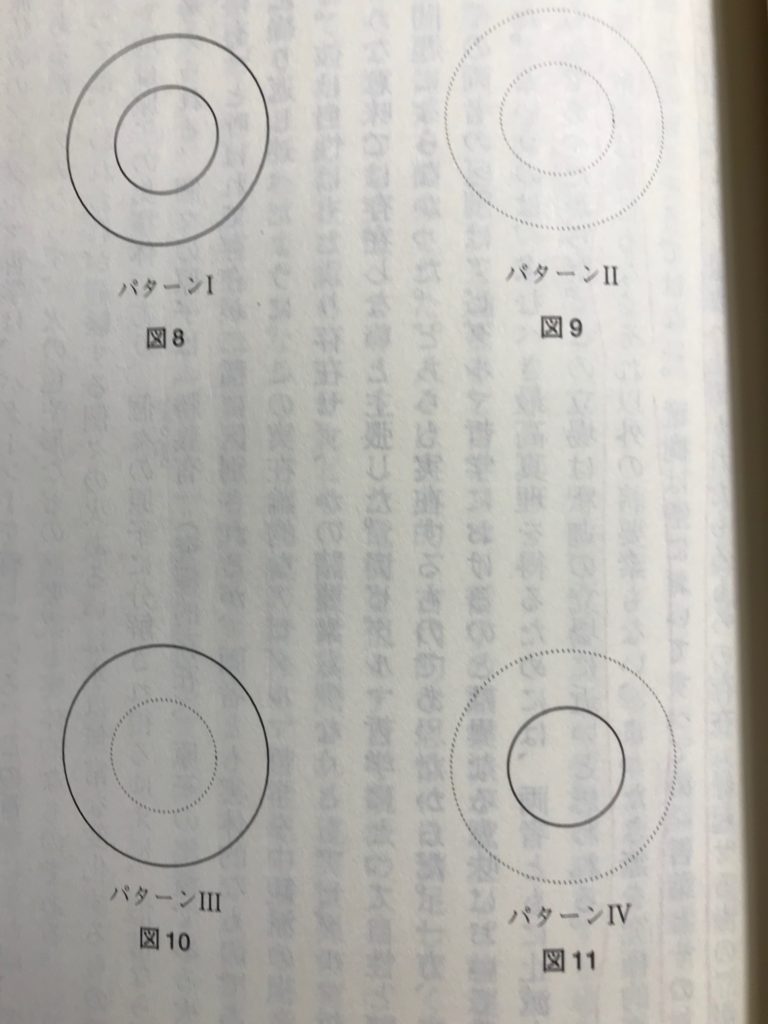

かなりややこしい話だが、著者は、仏教史に登場する諸学派の哲学的立場を自性と「非自性的

要素」との関係から四つのパターンに分け、図で説明している。

パターンⅠ 自性と諸要素が共に実在と考えられる場合

パターンⅡ 自性と諸要素が共に非存在あるいは非実体的なものと考える場合

パターンⅢ 自性は実在ではないが、諸要素は世間的に有効な作用を有するという意味で存在

すると考えられる場合

パターンⅣ 自性は存在するが、諸要素は非存在あるいは非実在的なものと考えられる場合

内側の円で示されるのが自性で、外側の円で示されるのは諸要素。

竜樹はまったき無を究極の真理として主張したわけではなく、俗なるものとして自性を否定す

る場合はパターンⅡを、聖なるものとしての空性に至り仮説が成立する場合はパターンⅢの要

素を有している、と著者は説明する。

竜樹がアビダルマ哲学を批判した後、一~二世紀経つとパターンⅣが仏教内で力を得、その思

想の代表は如来蔵思想であったという。

この思想は後世、仏教タントリズムと深い関係を結ぶとともに、ヒンドゥー教的要素をも要し

ていた。ちなみに、原始仏教の考え方はパターンⅡに近いものであったとしている。

大乗仏教誕生と時をほとんど同じくして、原始般若経典類が生まれた。

般若経典類はその後の数世紀間、編纂され続けるが、三〇〇年~三五〇年頃に日本でもっとも

親しまれている『般若心経』が作られたと推定されている。

日本で読まれている『般若心経』は、唐の玄奘が訳したものだが、そこには「五蘊皆空」(五蘊

は皆空なり)とある。

この「皆空」にあたるサンスクリット・テキストは現在残っている写本から著者が推定している

が、「スヴァバーヴァ・シューニヤ」(svabhāva-śūnya)であり、これは「スヴァバーヴァ」

(自性、自体)と「シューニヤ」(空なるもの)との複合語であり、「五蘊」を限定する形容詞。

玄奘は「スヴァバーヴァ」を「自性」とか「自体」とは訳さず、「皆」の字を当てている。

しかし、この表現は「実体を欠いている」と読むことが可能であり、むしろその方が正統的な

読み方であった、と著者は指摘する。

初期般若経、初期中観哲学にあっては、スヴァバーヴァはおおむね否定的な意味で用いられて

いたが(竜樹の流れをくむ中観哲学の歴史において、「否定されるべき自性のないこと」という

意味での空の理解は一般的であった)、後世になると、無自性論者ともよばれる中観派におい

て、スヴァバーヴァ(自性)という語は良い意味にも用いられるようになった。

「五蘊皆空」や「色即是空」は般若経典群のスローガンであるが、もろもろのものであれ、色

であれ、それは空(空性)と相反するものであり、両者の間には限りなく大きな距離があると考

えられていた。もろもろのもの(色)は迷いの世界に属し、空は悟りに他ならない。

一般に色と空との間には、長く厳しい修行によって埋められるべき距離がある、と考えられて

いる。しかし、「般若経」は、その遠く離れた二つのものが等しいとし、距離を劇的に縮めて

しまった。

「その後の般若思想や中観思想の歴史においては、この劇的な一体化に対する反動が起きた。

もろもろのものは空である、という主張は、「宗教における二つの極」(色と空、「聖なるも

の」と「俗なるもの」)を無媒介に結びつけるものであった。

大乗仏教の初期においては、この『般若心経』の新鮮で断定的な命題がそのままに受け入れら

れたのであろう。

しかし、時代とともに色と空との間の階梯を弁証しなくてはならなくなった。中観思想史は、

色と空の間の階梯の弁証の歴史であるといっても過言ではない。(中略)

この階梯の弁証の歴史の中で、「自性」(スヴァバーヴァ)という概念は重要な役割を果たして

きた」(本書)

後期仏教においてはタントリズム(密教)が興隆するが(崇拝形態の基礎には空の思想がある)、

タントリズムにける空性の理解はそれまでの仏教とはかなり異なったものになったという。

空性は自己否定のプロセスを超えた実在である、という側面を鮮明にうち出したものになっ

た。

空性を実在視する傾向は、チベット仏教においてもいくつかの学派においては顕著なものとな

り、中国や日本の密教においても空性はインドにおけるよりも実在性を増したという。

そのチベットでは、密教的色彩が濃いといわれているサキャ派とカギャ派は、空性自体が一種

の実体とみなされる傾向が顕著に見られ、ゲルク派の開祖であるツォンカパは、「自性を欠く

こと」ではなく、「自性として成立することを欠くこと」を空の基本的意味と考えたという。

中国の天台宗では、「縁起は空である」という側面が認められるが、この側面は「縁起は仮で

ある」というもう一方の側面とセットになり(『中論』に代表される空の思想と『法華経』の精

神との統一)、華厳宗(法蔵)は、『般若心経』の「色即是空」の解釈で、色と空とは自と他に、

あるいは他と自とに対応させ、色と空とが合わされば、全体である何ものかの存在を認めた。

禅宗では、眼前におけるもろもろのものが存在しないとは考えず、存在するものとも考えな

い。存在や非存在を問題にしなくてもよいほどに、存在の恵を享受している、と指摘してい

る。中国において仏教思想はインド仏教から驚くほど大きく変化した。

著者に拠れば、唯名論的立場に立ちながらも、ヒンドゥー正統派の唯名論的立場に近いもので

ある、としている。

中国人は眼前のものの存在を疑わず、ものがあるところからすべてを始める。

当然、日本はその影響を多大に受けているが、最澄(中国天台の思想)と空海(密教)の二人によ

って「相転位」、「水が蒸気に突然変化するような位態」に至り、南都六宗の中になかったわ

けではないが、二人は世界を否定すべき俗なるものとは考えずに、肯定されるべき聖なるもの

と考えた。後の浄土教や禅仏教も、基本的にはかの二人によって質的変化をさせられた日本仏

教の流れの中に存している、と指摘する。

「空」という語は、当初は無常性や執着してはならないという意味が強かったが、次第に実

相、真理を意味するようになった。インド後期仏教、特に密教の時代において見られたが、中

国や日本において特に顕著だった。

上の動画でも「空」について本書と同じ主旨で説明されているので、かなりお勧め。

仏教は、近代ヨーロッパにおけるような人間中心主義の立場をとってはこなかった。

人間の行為や欲望あるいは煩悩を、そのまま肯定あるいは是認するのではなく、常にそれらを

制御しながら、否定の網に通そうとしてきた。

その否定の網とは、すべての行為や欲望を捨て去ることを命じているのではなく、行為や欲望

を浄化するための呼びかけであった。

このような否定の網をくぐる作業の行程およびその網をくぐる瞬間を、仏教の伝統は「空」と

呼んできた。

空の網を通り抜けて浄化された世界は縁起と呼ばれる。

空の働きが縁起の世界を生むのである。

ちなみに「縁起」という語は、俗なるものとしての現象世界を指すこともあり、

悟りの智慧としての空性と同じ意味に使われることもある。

さらにこの場合におけるように、聖化された世界をも意味する。

『空の思想史 原始仏教から日本近代へ』立川武蔵