本書では、原点であるブッダ(インド思想)から、中国などさまざまな地域やさまざまな時を経

て、それがいかに「ほとけ(=如来思想)」に変換していったのか、その変換の過程で思想的に

原点から何が残されてきたのか、何が新たに託されてきたのかを、日本人にとってよく知られ

ているさまざまな「仏語」を手掛かりに読み解きます。

そして救済する宗教として仏教思想のもつ意味とは何か、何を伝えられるのかを明らかにした

いと思います。

『ブッダから、ほとけへ――原点から読み解く日本の仏教思想』立川武蔵

著者はインド学・仏教学の世界的な碩学であり、国立民族学博物館名誉教授でもある立川武蔵

氏。

中学と高校は浄土宗の学校で過ごし、学校では仏教書がたくさんあり、家では巨大な仏壇があ

って毎日お仏飯が供えてあり、毎日親鸞の「正信偈」が読みあげられていた。

そのリズムを今でも鮮明に覚えているという。

そんな環境で育った著者だったが、大学へ入って初期仏教の経典を手にしてみると、そこで述

べられているブッダのイメージと、家にある大きな仏壇の中の釈迦とはだいぶ違っていたこと

に気がつく。

「私にはインド初期仏教のブッダのイメージが非常に新鮮に思えました。

「ブッダ」の時代の仏教は、悟りを目的とした「個」の思想、「個」の存在論的な姿をしてい

ます。それがなぜ「ほとけ(=如来思想)」へ自らを委ねる、大衆的な宗教にかわったのだろう

か・・・」(本書)

そんな疑問を抱えて、インドからネパール、中国、東南アジアへと調査の旅を続けてきたとい

う。ハーバード大学大学院にも留学している。

シャカ族の太子として生まれて悟りを開いたゴータマ・ブッダと、大乗仏教において生まれてき

た「ほとけ」の違いこそ本書のメインテーマ。

立川武蔵 (1942年2月6日~ )国立民族学博物館名誉教授。専攻は仏教学・インド哲学。

ブッダから 1、無明 2、ヨーガ 3、慈悲 4、空

ほとけへ 5、浄土 6、如来 7、マンダラ 8、色即是空 9、仏性

10、供養 11、禅 12、念仏

本書では、主に浄土教、禅宗、真言密教などの考え方に焦点をあてている。

そして、日本仏教の中にはインドの「否定」の伝統が伝わっている、と著者は指摘する。

ひとつはヨーガの伝統を受け継ぐ禅。ヨーガは心の作用の制御あるいは抑止を目指す。

もうひとつは帰依(バクティ)の伝統であり、この伝統は浄土宗、浄土真宗に受け継がれてい

る。帰依では人間の「はからい」が否定されている。さらに帰依とヨーガが一つになった密教

の伝統もある。

これらの日本仏教の中には伝統的な三つの「否定」のかたちがあり、それは現代のおいてどの

ような意味を持つかということも考察の範囲にしている。

そして本書前半では、インド初期仏教と初期の大乗仏教における「ブッダ」を取り上げ、後半

ではそれ以降の仏教史における「ほとけ」を考察。

本書の後半では、大乗仏教が確立され、如来蔵思想(すべての人間に如来となる可能性の存する

ことを強調する考え方)が誕生し、中国などを経て日本で仏教が展開された時代を扱っている。

全部を取り上げられるほどの力量や時間があるわけではないので、以下、個人的に目に留まっ

た箇所をピックアップ。特に大乗仏教の基盤となった「無明」「ヨーガ」「慈悲」「空」に熱

量や重要性を感じるし参考になった。

1、無明

無明とはサンスクリットで「アヴィドゥヤー(a-vidyā)で、vidyāとは知を意味するという。

a-という否定辞は、「非~」とか「~以外のもの」とか、「~の欠如」とか、ときには「善く

ない」とか「悪い」を意味する。

「アヴィドゥヤー」は、「知ではないもの」を意味することもあるが、「知の欠如」、「知が

ないこと」ということも意味し、特にインド初期仏教では「迷い」を意味していた。

ブッダは人間のあり方を無明と捉えた。「明」すなわち「知」を人間にとって究極的には善き

ものであると考えたことを意味し、知というものに全幅の信頼を置いた。

「明」とは智慧とか知識を意味する。

「つまり彼は、無明に依って順次いろいろなものが生まれ、渇愛とか執着とかが生まれて、

今の自分たちのあり方があって、これがやがて死に至るといいます。これが無明から発する人

間の「縁起」なのです」(本書)

知がないからみじめな状態になったのであるということを彼の縁起説は言外にいっているので

です、とも指摘しているが、ブッダは古代インドのウパニシャッドで語られているような宇宙

的原理の存在を認めなかったし、ゾロアスター教における最終的な神の審判が待っていると

か、キリスト教における人間の魂が神によって救われるといったことは考えなかった。

ブッダは人間の知を中心にして考えていた。

ブッダは、一切は苦だともいっているが、そこにはペシミズムの響きはなく、人間は最終的に

は善きものに遭遇するものであるというような楽天的な考え方に基づいてブッダは修行された

ように思われるとしている。

ブッダはバラーナシーの近郊の地サールナートで、五人の仲間に対して初めて説法をしたと伝

えられており、これは伝統的に「初転法輪」と呼ばれている。この初回説法の内容は、仏滅後

『初転法輪経』としてまとめられ、『サンユッタ・ニカーヤ(相応部経典)』の第四巻に入ってい

る。

そのブッダの初回説法の内容は、「縁起」の思想と「四つの聖なる真理(四聖諦)」であったと

推測されている。

そして著者は、「縁起」の思想と「四つの聖なる真理(四聖諦)」を知るためには「五蘊(世界を

構成する五つのグループの要素)」について知らねばならないとして、玄奘訳の『般若心経』の

「五蘊皆空」の句に触れながら、物質(色)、感受(受)、観念(想)、心的慣性(行)、認識(識)の五

蘊、ブッダの基本的な考え方を掘り下げつつもわかりやすく説いている。

「色」とは、視覚器官を通して捉えたテーブルなどのもの、物質を「色」といい、いろ・かたち

がないもの、インドでは眼から光が出ていると考えられていたが、それが対象に当たり、また

返ってくるので、対象が認識できると考えられていたという。その眼から出ている熱線も

「色」としている。

「受」とは、非常に熱いコーヒーカップに手を触れたときに、瞬時に手を引くが、その「ア

ッ」くらいの感覚を「受」としている。

仏滅後二〇〇年経った頃に生まれたアビダルマ仏教では、「受」とは「熱い」とか「冷たい」

といった感覚を指すという。

第三の「想」とは、誰かがここに来たとすると、「誰だろう」と思うが、「田中さんだった」

というときに、「あ、たな・・・」くらいの段階を「想」としている。後世では、田中さんとか

本、鉛筆といった一つ一つの観念のことをいうようになるという。

「行」とは、漢字では「勢い」の意味であって、心的な慣性のことを指し、心の傾きを「行」

といっている。「行」には意欲や記憶といったものも入る。

後世には、「受」や「想」ではなく、最後の「識」でもないものはすべて「行」の中に入れる

という約束ができたという。

最後の「識」は、「今私は話している」とか「これは熱い」とか「これは本である」といった

命題として表されるような認識を「識」としている。

「色」は物質、残りの「受」「想」「行」「識」は心の作用。

「重要なことは、ブッダが森羅万象を含めた宇宙というものから出発したのではなく、

一人の人が自分の持っている感覚器官を使って得た情報を再構築して得られた世界=周囲世界

を五蘊と呼んだということです。

初期仏教には森羅万象を意味するいわゆる「世界」という概念はまだなかったと思われます」

(本書)

ブッダがサールナートで初めて説法した主要な内容は「縁起」だといわれている。

ブッダによれば、世界は縁起の法則によってできあがっている。

縁起は「これによって、あれがある」という形式で語られ、ブッダは原因・結果の関係によって

世界の成り立ちを考えた。

ただ、ブッダ自身が実際に説いた縁起の教えがどのようなものであったのかはよく分ってな

く、時代が下るにつれて整備されていった。

その最も整備されていったものに十二縁起説がある。

十二縁起説では人間が誕生し、成長、死に至るまでのプロセス、「これによって、あれがあ

る」という因果関係が語られている。

無明(迷い)、行(形成力、勢い)、識(認識)、名色(名称と対象)、六処(眼・耳・鼻・舌・皮膚・意)、

触(対象と感覚の接触)、受(感受、好悪、寒暖の感じ)、愛(渇愛)、取(執着)、有(業により形成

された総体)、生(生まれること)、そして老死。

上述の五蘊は名色のときには成立しているとしているが、十二縁起とは人が生まれて育ってい

くプロセスを踏まえていると考えられており、第一項から第二項へ、第二項から第三項へ、と

いう方向が決まっている。

これが非常に大事なことで、ブッダの縁起説に基づいた悟りへの道、だと著者は指摘してい

る。

ちなみに、ナーガールジュナ(龍樹)の場合には、「xに依ってyがあり、yに依ってxがある」と

いうように双方向になっている。

「縁起とは因果関係に従って、人間のあり方を示したものですが、

釈迦はその根本に無明というものをおき、悟りへの道を説きました」(本書)

ただ、ブッダは、無明がなくなったとき何かが生まれるということは意識、示唆してはいる

が、それが何であるかは明言していない。

無明が消えると明が現れるというようなことは一言もいってなく、悟りの智慧も実在するとも

いっていないので、仏教が分りにくい理由はここにもある、と著者は指摘している。

ブッダの初めての説法の際、縁起の教えと並んで最も基本的な教えである「四つの聖なる真理

(四聖諦)」も語られている。

「四つの真理」は理論的な縁起の教えに比べて、実践的な教えとされているが、四真理は「苦・

集・滅・道」で、悟りに至るための道筋を述べている。

第一の「苦」という真理(苦諦)は、生も老いも苦であり、世界(五蘊)を苦をもたらすと知るこ

とだといい、

第二の「集」という真理(集諦)は、その苦の原因(集)が渇愛等であると説いている。

「集」とはサンスクリットで「サムダヤ」で、ここでは依って起こるところの原因という意味

だという。

第三の真理である「滅」は、苦を滅することが目指すべき目標であることを、

第四の真理である「道」は、そこに至るための手段を示している。

「苦」は現状認識を、「集」はその原因の認識を、「滅」は苦とその原因のなくなった境地、

「道」はそこに至る手段、方法を指している。

「四聖諦は、苦に満ちた現状を認識し、その源を知り、その苦のない境地を目指し、そこに至

る道を歩めと教えています」(本書)

第三の「滅」は、苦のなくなったところをいっているが、それは最終的には「涅槃」としてい

る。

避けられない運命である死を、聖なる涅槃へと転化することによって死を克服すること、これ

こそブッダが目指した目標であり、ブッダは死が決して「忌むべき不浄なるもの」ではないこ

とを自身の死つまり涅槃によって示した、とも指摘している。

そして、その苦の滅の境地に至る手段(道)としてブッダは具体的な「八つの正しい道(八正

道)」として説いた。

人は、正しく四つの真理を見て(正見)、正しく心を保ち(正思)、正しい言葉を使い(正語)、正

しい行いをなし(正業)、正しい生活の規律を守り(正命)、正しい努力をなし(正精進)、正しい

教え方を保ち(正念)、正しい精神集中(正しい禅定、正定)をすべきだと教えている。

2、ヨーガ

「ヨーガ」という語は、紀元前一二世紀から前九世紀頃までに編纂されたと推定される、

インド・アーリア人最古の文献『リグ・ヴェーダ』にすでに「牛馬に道具を付けること」の意味

で用いられているという。この語は動詞根「ユジュ(yuj′結びつける、おさえる、輻をかけ

る)」の派生語であり、この語が特定の修行法、精神集中による修練の技術を表す術語になるの

は、紀元前数世紀頃、仏教誕生以前であったと思われるという。

修行中のブッダは、苦行が肉体を傷めつけるのみだと考え、苦行を捨ててヨーガを修行の方法

としたことはよく知られ、ブッダもヨーガ行者のひとりだった。

ブッダの禅定で最もよく知られているものは四禅と呼ばれているものであり、初禅から順次、

第四禅に至る四つの段階を有する禅定の内容となっている。

初禅とは、粗なる分析的な思考(尋)と微細な分析的な思考(伺)を伴っているとされ、もろもろ

の欲や不善の事柄を離れて生じた喜(瞑想対象との間に生じる対立がなくなって得られる喜び)

と楽(執着から離れ、欲界を捨てた心の高みから生まれる楽しみ)のある境地。

第二禅とは、粗なる分析的な思考と微細な分析的思考もなくなり、心が清らかになり、息を調

整し、瞑想する心の対象が定まった境地(止)。

第三禅とは、心が喜びに染まらないゆえに、平静・無関心(捨)であり、念(心が対象を念じ続け

ること)があり、正しい知があり、安楽を感じる段階。

第四禅とは、望むかぎり、楽(瞑想から生じる安楽)を捨て苦しみを捨てて、心が平静で最も清

浄になっている境地。

以上がブッダの悟りに至ったときに体験されたと伝えられるヨーガ、四禅。

著者に拠れば、このブッダのヨーガは、ヒンドゥー教の八支ヨーガと同じような構造をもって

いると指摘している。

ヨーガは計画的、主体的な反復行為であり、定められたプランに従って順序よく階段を踏んで

いくことになっているという。

ヒンドゥー教のヨーガの伝統がシステムとして体系化されたのは、パタンジャリ編の『ヨーガ

経(スートラ)』においてであったとしている。

この編者の年代ははっきりしていないが、この経が現在のかたちになったのは紀元二~四世紀

と考えられている。

その『ヨーガ・スートラ』は八つの階梯のヨーガ(八支ヨーガ)を述べている。

第一の階梯は禁戒、道徳的準備。第二は勧戒、精神的身体的準備。第三は坐法、坐り方。

第四は調息、呼吸、気の調整。第五は制感、対象より心を離脱させること。

第六は疑念、特定の場に心を固定すること。第七は静慮、固定された心がどこまでも伸びてい

くこと。第八は三昧、客体のみとなった心。

これらの八つの階梯は第一から第二まで、第三から第五まで、第六以降という三つの部分から

なっている。

一~二はヨーガを行うにあたっての道徳的実践や行者自身の心得。三~五はヨーガをめざす境

地に入るためのヨーガの実質的準備。六~八は実際には一続きのものであって「総制(サンヤ

マ)」と呼ばれている。

注意すべきことは、ヨーガの求めた統御が完璧な心作用の死滅を意味しないことであり、

『ヨーガ・スートラ』におけるヨーガの定義は「心の作用の二ローダだ」としているという。

「二ローダ」とは一般的に死滅あるいは止滅と訳されるが、心の作用を完全になくすことでは

ないという。

ブッダは、涅槃の直前、初禅から第二禅、第三禅、第四禅へと進み、第四禅から第三禅、第二

禅、初禅へと降りてきて、ふたたび初禅から順次、第四禅まで進み、そこで入滅されたと伝え

られている。ヨーガはこの後、仏教全体を通じて基本的な実践の方法として用いられていっ

た。

ちなみに、著者には講談社学術文庫から『ヨーガの哲学』も出版されている。

3、慈悲

「慈(マイトリー)」とは、他の人に慈しみ、喜びを与えるといい、「悲(カルナー)」は他の人

から苦しみを取り除くことをいう。元来は異なった概念だったが、今日ではひとつの言葉とし

て用いられている。「慈」と「悲」は他者との関係から生まれる行為。

その慈悲については、ジャータカ物語(シャカの過去世物語)を素材にして語られている。

ジャータカ物語のメインテーマは、他者を助けるために自分の命や身体を捧げるという自己犠

牲。このような自己犠牲による慈悲の精神は菩薩思想に他ならないと指摘している。

ブッダ自身は輪廻説を認めなかったし、弟子たちにも輪廻説を説かなったとされているが、ジ

ャータカ物語では輪廻が認められている。

「私が前世において猿として修行していたとき」だとか「私が前世において象の姿をとって修

行していたとき」というようにブッダ自身が前世について語り始めているという。

象や猿に身を変えて修行しているブッダは菩薩と呼ばれている。

ヒンドゥー教は神話の塊だが、仏教には神話は少なく、ジャータカが数少ない神話の代表。

ジャータカ物語は経ではなかったが、経と同様に人々の間でよく知られていたのではないか、

と著者は指摘する。

アジャンタ石窟に残されている壁画の主要なテーマはジャータカ物語から採られているとい

う。

「ジャータカ物語が少し極端なかたちで教えているのは、慈悲のためには自己犠牲しかないの

だということです」(本書)

最近でも角川ソフィア文庫から『ジャータカ 仏陀の前世の物語』(松本照敬)も出版され、手に

とりやすくなっている。

4、空

空については、ナーガールジュナ(龍樹)の『中論』における空の考え方を中心に考えられてい

るが、言葉の定義についても詳しく考察されている。

ヒンドゥー哲学では「空」という言葉はほとんど用いられないが、仏教では空という言葉が重

視されている。

後世に、中国や日本では「空」と「無」はほとんど同じ意味で用いられ、東アジアでは「空」

と「無」の意味がインド仏教とは異なってきた。

インドでは「無」と「空」とは意味が異なっていることを指摘している。

インドでは「無(abhāva)」とは欠如を意味しているが、大きく分けて二種に考えられていると

いう。第一は存在の欠如であり、第二は同一性の欠如。前者は「~がない」によって、後者は

「~でない」によって表されるという。

いずれの場合でもインドにおける無は「あるところにあるものが欠けている」というかたちで

捉えられているが、「~がない」という表現によって表される存在の欠如は、「あるところ(y)

にあるもの(x)がない」というかたちで理解されている。

同様に「~でない」という表現によって表される同一性の欠如も、「あるところ(y)にあるもの

(x)との同一性がない」と考えられるという。

インド人の考えた二種の無はともに「yにxが欠けている」「yにxがないこと」というかたちで

表現することができるとしている。

それに対して「空」(空なる[もの])の方は、「xを欠いたy」を意味し、「空」と漢訳されるサ

ンスクリットは「シューニャ(śūnya′空なるもの)」という形容詞と

「シューニャター(śūnayatā′空性、空なること)という名詞の場合とがあるという。

「空」とは中が透けて見えること、中のものがまばらにしかないことなどをいうが、

「シューニャ」「空なるもの(y)」は、その中に満ちているはずもの(x)がないときのyを指す。

「yはx-śūnayaである」という表現は、「yはxという点で空である」「yはxを欠いている」を

意味し、チベット語でもx-śūnayaはx gyis stong pa(xを欠いている)と訳されるという。

「シューニャター(śūnayatā)」は、「空性」と漢訳されることが多いらしいのだが、「空」と

も訳された。この語は「空であること」「xを欠いたyであること」を意味する。

「yに存在しないxであること」をいうわけではなく、あくまでxの存する場であるyの状態を指

しているという。その「空性」が真理の意味になることもあるという。

「空」については、かなりややこしくなっている。

さらに、「第二のブッダ」とたたえられ、「空」の意味を徹底的に追求し、大乗仏教の基礎理

論をきずきあげたといわれている、ナーガールジュナ(龍樹)の「空」を紐解いている。

ナーガールジュナの『論争の超越』には「すべてのものは無自性なるものであるゆえに、空な

るものである」という箇所があるという。

この箇所を「すべてのものは無自性であるゆえに、空である」と訳すことは可能だが、その場

合でも「無自性」という語は、自性のないこと(無自性性)ではなく自性のないものを意味し、

さらに「空」は空なることではなく空なるものを指しているという。

ナーガールジュナは何故、そんな回りくどいことを考えたのかというと、xの無を表現すると

ともにxの基体であるyの無をも同時に表現しようとしたから、だと著者は指摘する。

yの無をいうためには、「xを欠いたyの非存在」を意味する「空なるもの」という概念が必要

だったとしている。

ナーガールジュナの代表作は『中論』だが、これを青目(ピンガラ)が註をし、鳩摩羅什が訳し

たものが、中国や日本で『中論』のテキストとして用いられてきた。

『中論』の第一八章第五偈にも十二縁起と同じようにナーガールジュナが考えた因果関係の連

鎖が語られている。

この偈では、業と煩悩は私たちの分別(概念作用)から生まれ、分別はプラパンチャから生まれ

る、とあるという。

プラパンチャとは、元来、広がりや分裂のことだが、ここでは言語が運命的に有している多元

性(分裂)を意味するという。

プラパンチャから概念作用が生まれ、その概念作用から業と煩悩が生まれるという因果関係が

語られ、業と煩悩をなくすためには分別をなくさなくてはならない。分別をなくすにはプラパ

ンチャをなくさなくてはいけない、という実践の道が語られているという。

プラパンチャ=言語的多元性、概念作用、業・煩悩の三つの項が原因と結果の関係においてあ

り、ここではナーガールジュナ流の「三支縁起」が語られている。

さらに、この偈で、空において言語に運命的に存するプラパンチャはなくなっているとナーガ

ールジュナは述べているという。

「ナーガールジュナは言葉の構造そのものに疑問を抱いていたのです。

言葉はともかく一度、空性によって否定されるべきものでした。そして否定された言葉はその

後蘇ります」(本書)

言葉がナーガールジュナのいう世界を考えるキーワードであり、私たちが考えている世界は実

は言葉によって再構築したものに過ぎないというのがナーガールジュナの考えだとしている。

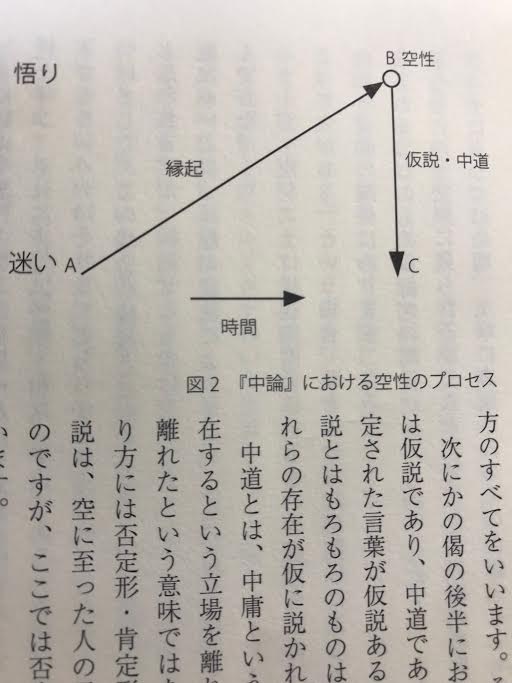

そして、『中論』の第二四章第一八偈も重要な偈であるとしている。これは有名な偈。

「縁起なるものを私たちは空性と呼ぶ。それ[空性]は仮説であり、中道である」

この偈の前半においてナーガールジュナはそれまで独立した考え方であった縁起の思想と空の

思想を結びつけた。

初期仏教の十二縁起説においては、縁起の理法に生じたもの(縁生)は空であるというようには

述べられていなかった。

「ようするにナーガールジュナにあっては命題、文章に表現されるものが縁起せるものであ

り、これは私たちの俗なるあり方のすべてをいいます。それが空性によって否定されるので

す」(本書)

「それ[空性]は仮説であり、中道である」という後半の偈では、空性によって一度否定された

言葉が仮説あるいは中道として蘇る。

仮説とはもろもろのものは実在しないが、言葉によってそれらの存在が仮に説かれているとい

う意味。

中道とは、中庸ということではなく、恒常不変の自性が存在するという立場を離れたあり方を

指している。

偈の前半は、迷いの世界のあるもろもろの言葉が空を通じて否定される場面を示し、

偈の後半は、言葉が否定された後、仮説として蘇ってくる場面を語っている。

縁起なるもの=迷いの世界の言葉が否定されて空性に至り、空性がまた俗の世界に聖化された

言葉として戻ってくる、ということだと。

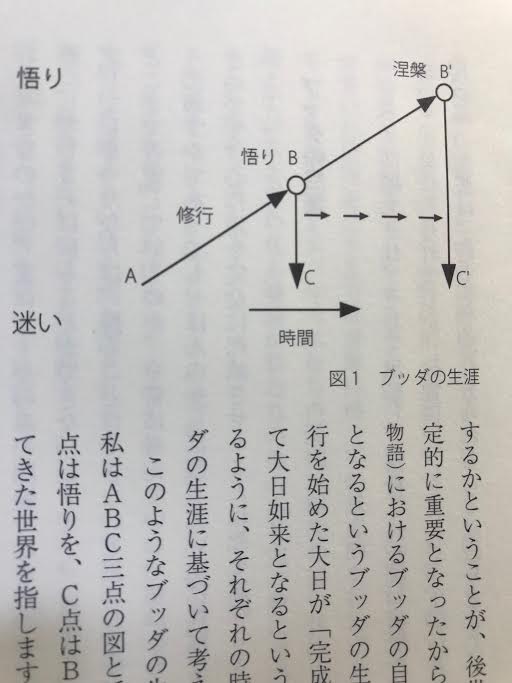

それをあらわしているのが、下記のABC三点の図の「『中論』における空性のプロセス」。

空の思想は虚無の中に住むことを勧めているわけではなく、Bの空(空性)の体験は瞬間的なも

のであり、そこに止まることはできない。

鏡に反射された光のように否定された言葉は方向を変えて戻ってくる。言葉が一度否定を受け

て、その後蘇りがあることが重要であり、聖化された俗なる世界(C)からまた新たな修行が始

まる、と著者は指摘する。

「空」に関しては、かなりややこしいが、著者には『空の思想史』という著作も著されてい

る。

以上が、本書前半のインド初期仏教と初期の大乗仏教における「ブッダ」までの刺激を受けた

箇所。かなりかいつまんで載せたが、これらを踏まえた上で、以後は、「浄土」「如来」「マ

ンダラ」「色即是空」「仏性」「供養」「禅」「念仏」の「ほとけ」が論じられている。

「インドにおいて、ブッダは当初、人間の姿に表現されなかったのですが、

時代が進むにつれて通常の人間の姿を超えた姿の「ほとけ」として表現されるようになったの

です」(本書)

上の「ブッダの生涯」や「『中論』における空性のプロセス」で用いられた「ABC三点の図」

は、その他にも「三身仏の関係」「『般若心経』における色と空」「阿弥陀仏になるプロセス」

「阿弥陀信仰へのプロセス」などでも用いて説明している。

それらの図を見れば明らかだが、「否定を通じて肯定へ」というプロセスを経ており、これが

空思想さらには仏教の根本思想であり、その蘇ったものを日本仏教は仏性(あるいは仏性あるも

の)として考えてきた、と著者は指摘する。

それは、神話学者のジョーゼフ・キャンベルが示した「出立→イニシエーション→帰還」のプロ

セスとほぼ同様のことだろうと感じる。

動画は現代仏教塾での「やさしい般若心経」と題した講演であり、第二部の動画では「空」に

ついて解説されている。ちなみに、ぼくはこの動画を何回も視聴している。

インドの宗教・思想を熟知されているのもすごいが、言語についてもその成り立ちや意味につい

て熟知されているのもすごいし、かなり勉強になる。

仏教はブッダが悟られ涅槃に入られたという事実を見据えてきました。

阿弥陀や大日といった如来たちはブッダがその生涯において示した教えや行為を如来として表

現したものであるといえましょう。

ブッダからほとけへ展開された仏教の歴史は、仏教がその「生涯」をかけて見せている救済論

的な歩みであると私は考えます。こと日本仏教にはそのような歩みの歴史があります。

世界の聖化を軸としたこの歩みの成果を、世界宗教としての世界仏教に対して、そして世界に

対して訴えていきたいと思います。

『ブッダから、ほとけへ――原点から読み解く日本の仏教思想』立川武蔵