一九一四年~一七年の戦争体験よりも、第一次世界大戦の敗戦国にとって―

敗北と帝国の崩壊、そして革命の騒乱のなかで―戦争がどのように終結したのかにこそ目を向

ける必要があるだろう。

『敗北者たち――第一次世界大戦はなぜ終わり損ねたのか 1917-1923』ローベルト・ゲルヴ

ァルト

本書はヨーロッパの第一次世界大戦から混沌に満ちた「平和」への暴力的な移行がテーマとな

っている。

戦勝国側は第一次世界大戦の意味をデモクラシーが専制独裁主義を駆逐する一過程として捉え

ているが、本書では国家が解体、崩壊したハプスブルク帝国、ロシア帝国、ドイツ帝国、オス

マン帝国、ブルガリアと、その後にこの地域に誕生した多数の国家、戦勝国になったものの、

満足できるだけの報酬を得られなかったギリシャ、イタリア、についてフォーカスして書かれ

ている。個人的にはパリ講和会議が気になって手に取ってみた。

「革命や反革命、截然と規定された境界や国際的に承認された政府をもたない新興国家間の国

境紛争が内戦に重なったことで、一九一八年の第一次世界大戦の公式な終結と一九二三年七月

のローザンヌ条約の間の「戦後」ヨーロッパは、地球上で最も暴力的な場所となった。

一九一八~二〇年スペイン風邪の大流行で死亡した数百万人の人びとや、あるいは、戦闘状態

の終了後の民間人を除外するとしても、戦後のヨーロッパでは、四〇〇万人をゆうに超える人

びと―この数は、イギリス、フランス、アメリカ合衆国の戦時の犠牲者の合計数を上回る―

が武力紛争の結果、死亡した。

加えて、中欧、東欧、南欧からやって来た何百万人もの貧窮した難民たちが、安全ともっとま

しな暮らしを求めて、戦争で荒れ野となった西欧をさまよい歩いた」(本書)

第一次世界大戦の後にも紛争は続き、著者は「ヨーロッパ内戦」と呼んでいるが、少なくとも

三つの、それぞれにはっきり異なるが相互補完的で、時には重複し合う特徴が確認できるとい

う。

第一に、ヨーロッパの「戦後」期には、ポーランド・ソヴィエト戦争やギリシャ・トルコ戦争、

あるいはルーマニア軍のハンガリー侵攻といった国家間の戦争がそうであったように、正規軍

や新造の国民軍の間での戦闘の爆発的な増大がみられた。

第二に、ロシアやフィンランド、さらにはハンガリー、アイルランド、そしてドイツの一部に

見られるように、一九一七年~二三年の短期間に内戦が激増した。

三番目は、その内戦が社会革命や国民=民族革命によって引き起こされたものであったという

こと。

二度の革命と七年にわたり間断なく続いた武装闘争の末、一九二一年のロシアは廃墟と化して

いた。

第一次世界大戦での一七〇万人の死者に加え、三〇〇万人以上が内戦の犠牲となり、戦乱の

日々とその後の数年間に続けて起こった旱魃で引き起こされた一九二一~ニニ年の大飢饉だけ

でも、約二〇〇万人が餓死している。

内戦や追放、移住、飢饉の結果、一九二二年に正式にソヴィエト連邦になった地域の人口は一

九一七年の約一億四二〇〇万人から一九ニニ年の一億三二〇〇万人へと、総計で約一〇〇〇万

人減少している。

そしてこの頃から、ユダヤ人をボリシェヴィズムの牽引者にして最大の受益者だと見なす観念

が作り上げられ、急速にヨーロッパ中に拡大していった。

最初はロシアにおいてであり、とりわけ白軍のプロパガンダにその由来があるが、ロシア革命

に続く一九一八~一九年の中欧国での革命において―ベルリンのローザ・ルクセンブルク、ミュ

ンヘンのクルト・アイスナー、ハンガリーのクン・ベーラ、ウィーンのヴィクトル・アードラーと

いった―多数のユダヤ人が目立った役割を果たしていたという事実は、イギリスやフランスの

観察者にとってさえ、こうした言いがかりに真実味を与えたように思われる、とゲルヴァルト

は指摘する。

当時のフランスの新聞の多くがボリシェヴィキ革命の原因をユダヤ人の影響のせいにし、

ロンドンでは、イギリス外務省の政策決定者たちが同様の結論を出していたという。

一九二〇年には、ウィンストン・チャーチルが、大陸ヨーロッパでの革命の責任をユダヤ人に帰

する、悪名高き一文を書いている。

(中略)ボリシェヴィズムの創造とロシア革命の実現に際して、大半は無神論者から成る国際ユ

ダヤ人たちが果たした役割は、誇張しすぎることはない。

彼らの役割は間違いなく極めて大きい。おそらくは一番重大だ。

このような見解は、『シオン賢者の議定書』が世界各国に流布したことで、さらに勢いを増し

ていった。

そして、反「ユダヤ・ボリシェヴィズム」が一九一七~二三年、そして一九三九年以降の時代の

恐るべき特徴であるユダヤ人へのポグロムと大量虐殺をもたらしたのはライン川以東、より直

接的にはエルベ川以東においてであったという。

特にドイツでは、何万ものさらなる東方ユダヤ人の移民がやってくるが、かねてからユダヤ教

徒のドイツ市民同胞を二級市民としてきたドイツ人たちの間で、反セム主義を煽った。

そしてドイツ人は、東方ユダヤ人が馴染みのない服装や文化的伝統、言語とともに押し寄せて

きた際に、ユダヤ人の「異質性」に関する長年の偏見を再確認し、強化した、とゲルヴァルト

は指摘する。

第一次世界大戦で中立を保っていたスペインでは、一九一八~二〇年の「ボリシェヴィキの三

年間」の間、内戦が勃発する寸前にまで達し、既に戦前から日常茶飯事となっていた労働争議

が南部の農村地帯に拡散し、また都市でも再熱して、労働組合の支持者や雇用者と官憲との衝

突で七五〇人以上の死者が出たという。

その状況を見兼ねたスペイン政府は、約八〇〇人のロシア市民と、当時スペインに住んでいて

共産主義者であると疑われた外国人たちを検挙し、一九一九年春にスペインを出港した蒸気船

「マヌエル・カルボ号」でオデッサに強制送還した。

フランスでは、ドイツが地政学的な現状を脅かす可能性が完全に取り払われてはいなかったた

め、保守的な支配層は新たに、ドイツの領土修正主義とロシアのボリシェヴィズムという二つ

の脅威が東部国境で生じつつあるという、政治的メッセージを発するようになっていた。

イギリスでは、一九二〇年代に繰り返されていた労働者の騒擾に苦しみ、一九二〇年十月の炭

鉱労働者の全国的なストライキが二週間も続き、国家を一時的な機能停止状態にまで追い込ん

だ。

第一次世界大戦の戦勝国のなかでボリシェヴィキ革命への恐怖心が最も大きかったのはイタリ

アであったが、ムッソリーニの首相就任は、民主的に選出された議会をレーニンが一九一八年

に解散させて以来の五年間で、暴力的手段によって自らの権威を他者に押しつけた武装政党の

党首に権力が譲渡された、二度目の例であった。

ヨーロッパが革命と反革命の騒乱の中にあった一九一九年一月半ば、パリ講和会議が開催され

た。

この講和会議の性格は、イギリス首相のデイヴィッド・ロイド・ジョージが後年振り返って認め

たように、前世紀のヨーロッパの大きな講和会議である、一八一四~一五年のウィーン会議と

は根本的に異なっていた。

第一に、ウィーンで新たな国際秩序の創出めぐって討議された時には[ナポレオン戦争の敗戦国

である]フランスが中心的役割を果たしたが、これとは対照的にパリでは、敗北した諸帝国とそ

の後継国家―ドイツ、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、オスマン帝国―は交渉から締

め出された。敗戦国は、自分たちに課せられるそれぞれの講和条約が完成する最終段階になっ

てようやく召喚されることになっていた。

イギリスとフランスの同盟国だったロシアも、パリの会議に参加していなかったが、その理由

は、英仏がなおも白軍勢力に物資や軍事援助を提供して、レーニンのボリシェヴィキ政府を打

倒しようとしていたことにある。

第二に、パリ講和会議は規模の大きさや組織構成の点でもウィーンとは異なっていた。

ウィーン会議がたった五つの参加国(英仏普墺露)の主導でヨーロッパ問題を話し合ったのに対

して、パリ講和会議には三〇以上の「協商および連合国」が参加した。

ピラミッド階層の頂点には「十人会議」が君臨し、一九一九年三月後半からは、ホスト国であ

るフランスのジョルジュ・クレマンソー首相を議長とする「四人会議」がこれに代わった。

イタリア首相のヴィットーリオ・エマヌエーレ・オルランドも「四人会議」の一角を占めていた

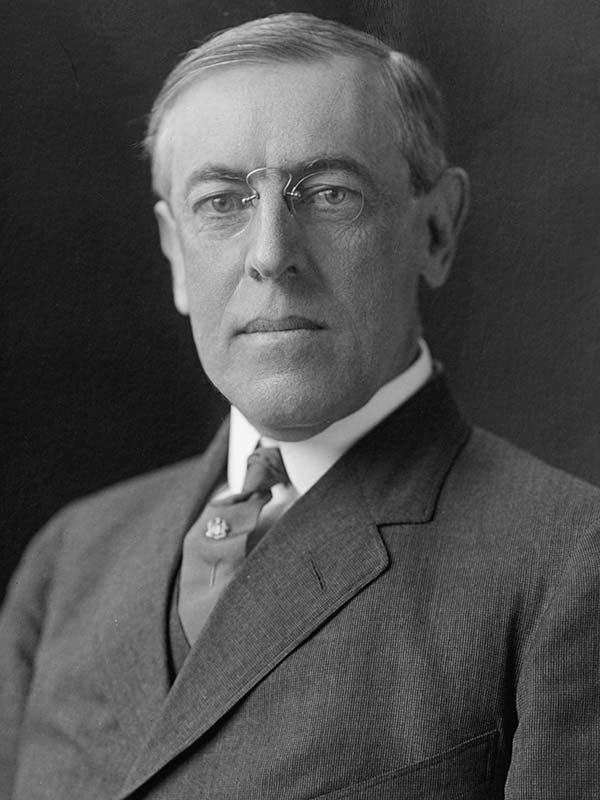

が、主役級の役割を演じたのがクレマンソー、アメリカ合衆国大統領のウッドロウ・ウィルソ

ン、イギリス首相のデイヴィッド・ロイド・ジョージであった。

決定を下すのは基本的に「三巨頭」、クレマンソー、ウィルソン、ロイド・ジョージとなってい

た。

パリ講和会議(冊子を持って座っているのがウィルソン)

「第一次世界大戦が形式上は連合国側の勝利で終結した時、数百年にわたる王朝を戴いてきた

三つの巨大な陸の帝国―オスマン帝国、ハプスブルク帝国、ロマノフ帝国―が地図上から消え

たのである。

第四の帝国、大戦中に中東欧に広大な領土を獲得して巨大な陸の帝国となったドイツ帝国は大

幅に縮小し、海外植民地を剥奪され、この国の人びとが政治的な立場の相違を超えて「出血中

の国境」と呼んだ東部国境を抱える、議会制民主主義国家に転換した」(本書)

アメリカ大統領のウィルソンは、会議は「公正な平和」をもたらすべきであり、これが、従来

とは根本的に異なる、新たな国民主権の解釈に基づいた国際体制を世界規模で再構築すること

に繋がると主張し続けた。

理性的かつ道義的で、責任能力をもった個人が世界各地で、主権を有する政府を選ぶことにな

るはずであると。

「ウィルソンにとって最も大きな主題―民族「自決」(ウィルソンはこの表現を、国民主権に立

脚した政府という意味で用いていた)の原則を実現するとともに、国際連盟を創設して集団的安

全と国際平和を保証することで、将来的に戦争をまったくとまではいかなくとも、できるだけ

起こらないようにするという主題―が、協議案を極めて明瞭に特徴づけた。

ウィルソンの念頭にあったのはアメリカ合衆国の例であり、彼はそれを普遍化し、とくにヨー

ロッパに適用しようとしていた」(本書)

ウィルソンの理想主義の裏には、計算された狙いが隠されていた。

勢力バランスがヨーロッパからアメリカへと移行したあかつきには、自らが推進する新たな世

界秩序によって、自国の世界的な優位を政治、経済の両面で確固たるものにするという目的が

あった。

ウィルソンの理想主義はビジネス重視の側面を強く持っていたということであり、

聖書の福音のごとくに民族自決の原則を説きながら、一方で自国の商業的利益を忘れなったと

いうこと。

事実、第一次大戦後のアメリカは豊かになり、歴史上初めて債務国から債権国となっている。

ウッドロウ・ウィルソン(1856-1924), 第28代アメリカ大統領 1913-1921

「インドからエジプトまでの各地で生じた初期のナショナリズム運動は、ウッドロウ・ウィルソ

ン、そしてロシア・ボリシェヴィキの指導者レーニンが(意図はまったく異なっていたが)ともに

推奨した「自治的発展」と「民族自決」についての公的議論に触発されたものであった。

シオニストやアルメニア人、アラブ人も含め、自国の権利を承認してもらおうとするスポーク

スマンたちは、「自決」の要求を認めさせるためにパリに向かった」(本書)

本書では言及されていないが、パリ講和会議ではボリシェヴィズムを恐れる空気が強かった

が、ウィルソンはこれを害毒だと断言していた。

しかし、帰国したウィルソンは、ボリシェヴィズムを抑え込むためにあらゆる手段を駆使し、

新たに制定された「治安法」に基づいて、破壊分子と見なした人物を国外追放させている。

「結局のところ、「民族自決」が連合国の都合に合わせて中欧の幾つかの後継国家にしか与え

られなかったために、こうした非ヨーロッパの小規模な脱植民地化運動は、パリ講和会議の結

果に失望させられることになった。失望はすぐに暴力的な直接行動に変わった。

エジプトやインド、イラク、アフガニスタン、ビルマで、イギリスは帝国を脅かす不穏状態に

対応するために、大量の兵力を投入することになったし、その後の数十年以上にわたり、フラ

ンスはアルジェリアやシリア、インドシナ、モロッコで、自らの帝国主義的野心に対する抵抗

を抑えようと躍起になった。

しかし、戦争に敗れ、そして敗戦国となった旧オスマン帝国領であった、大陸の諸帝国が解体

すると、その瓦礫のなかから十の新国家、すなわちフィンランド、エストニア、ラトヴィア、

リトアニア、ポーランド、チェコスロヴァキア、ドイツ系オーストリア、ハンガリー、ユーゴ

スラヴィア、そして今やアジアを足場とするようになったトルコが登場した。

その一方、数世紀にわたりオスマン帝国に支配されてきたアラブ・レヴァント地域には、英仏が

新たな「国家」をこしらえた。

すなわち、トランスヨルダン(ヨルダン)、シリア、レバノン、メソポタミア(イラク)が国際連

盟の「委任統治領」となり、いつか独立国家として自由を与えられるまで、ロンドンとパリに

管理されることとなった」(本書)

これも本書では言及されていないが、朝鮮でも反日運動(三.一万歳事件)が起き、中国では反帝

国主義運動が激しくなり、指導者であった孫文は「大国の民族自決原則は欺瞞だ」と訴えてい

る。

ウィルソンの主張はアメリカにとっても自家撞着的であった。アメリカもフィリピンからカリ

ブ海にいたる植民地を持っていた。

当時の敗戦国ドイツの憤激の的となっていたのは、ヴェルサイユ条約の第二三一条と第二三二

条であった。

第二三一条は、一九一四年の開戦の責任をドイツとその同盟国に一方的に押しつけており、

第二三二条は、戦犯国たるドイツには自らがもたらした損害に対する賠償義務があると規定し

ていた。

連合国はさらに、ドイツの軍備の大部分を押収し、再び戦争を引き起こさせない状態に確実に

留めようとした。

ヴェルサイユ条約によってドイツ陸軍は最大十万人に制限され、戦車や軍用機、潜水艦の保有

の禁止を義務づけられた。

合計一万五〇〇〇人まで削減され、大型軍艦の新造も禁じられたドイツ海軍は、丸腰にされた

も同然であった。

ウィルソンは一九一八年十一月までは、独裁的支配者を排除するのなら中欧同盟国は交渉に基

づく名誉ある和平を期待しうると、再三にわたり示唆していた。

ところが一九一九年五月には、民主的に選出されたドイツ政府は「交渉」の素振りなど一切示

されないままに、押しつけ講和を受け入れざるを得なかった。

民族自決の原則に基づいて創設されたはずの新国家はどれも、国境の内側に、声高に自己主張

する民族的マイノリティを大規模に抱えてもいた。

そうしたマイノリティ集団は、とくに世界大恐慌の勃発以降、自分たちの「母国」との際統合

を要求し始めた。

「ウィルソンは―彼はヴァージニア出身の進歩的な大学知識人だったのだが―、

アメリカ合衆国における人種隔離政策をはっきりと支持しており、大統領の職に就くやいな

や、連邦政府の各種施設内での人種隔離に許可を与えたのであった。

国際的な文脈においては、(当時の西洋人の大半がそうであったように)ウィルソンに明らか

に、ある集団が「民族自決」に値するか否かを決定するにあたっては人種が問題になると信じ

ていた」(本書)

これも本書では述べられていないが、南部貴族階級出身のウィルソンは、クー・クラックス・ク

ラン(KKK)すら信奉していた。

ウィルソンにとって黒人隔離政策は、黒人の利益になりこそすれ、けっして黒人を侮辱するも

のではなかった。

本書では、パリ講和会議での日本についても触れられているが、以下のように述べている。

「アジアで唯一、最高軍事会議のメンバーとなり、理屈のうえではパリにおける意思決定の中

心を成す大国の一つであった日本は、自分たちが次第に隅に追いやられつつあると感じてい

た。

日本は山東省の旧ドイツ租借地やドイツ太平洋諸島のうちの赤道以北部分をはじめとする幾つ

かの領土を手にしたものの、西側連合国と完全に同等なパートナーとして認められるには至ら

なかった[山東省の旧ドイツ権益はヴェルサイユ条約で日本の継承が認められたが、ワシントン

会議の結果、一九ニニ年に中国に返還された。また南太平洋諸島は、国際連盟の委任統治領と

して「日本領」となった]。

とくに懸案だったのが、国際連盟規約に「人種平等」条約を盛り込むべきだという日本の提案

であった。

この提案はまずもって、(より全般的な白人とアジア人の人種平等よりも)日本を「白人の」西

側連合国と対等な立場におくことを意図したものだったが、大英帝国の代表団の内部に、自治

領の日本人移民に対する耳障りなまでの反発を呼び起こし、分裂を生じさせることになった。

オーストラリア代表は自国を「白人の」自治領として維持する意志を有しており、国際体制の

なかでの人種平等を求める日本を公害し、代表団の内輪での討議に勝利しようとした。

こうしたやり方に怒った日本の政治家たちは次第に西洋に背を向けるようになり、また同時

に、山東省や太平洋諸島の獲得に勢いづいて、大東亜の支配という壮大な夢想を描くようにな

っていく」(本書)

当然にウィルソンも日本の提案である人種平等条約に強硬に反対しており、日本代表の牧野伸

顕が、「連盟に参加している国家は、人間の皮膚の色によって差別を行わない」という内容の

条文規定に入れるよう提案した。

しかし、ウィルソンは「かような重大な問題は、全会一致にすべきだ」として否決している。

西欧世界全体にいえることなのかもしれないが、社会進化論(Social Darwinism)の影響もあっ

ただろう。

第一次世界大戦後の世界において「民主主義は磐石」だろうというウィルソンの楽観的な予測

に反し、一九一八年にヨーロッパで築かれた民主主義体制の大半が、最終的には何らかの権威

主義体制に取って代わられた、とゲルヴァルトは指摘する。

「第一次世界大戦は何といっても、西洋人の多くが「すべての戦争を終わらせる」と、そして

世界に「民主主義のための安寧」をもたらしてくれると期待をかけた戦争であった。

結果的には反対の事態となり、戦争は問題を解決するどころか新たに生み出したし、一九一九

~二〇年の講和条約は一九一四年以前に存在していたのよりもはるかに危険な勢力不均衡を作

りあげた」(本書)

個人的に注目していた箇所しか載せなかったが、本書は三部構成になっており、以下簡単に要

約すると、プロローグでは、ギリシャ・トルコ戦争の舞台となった都市であるスミルナ(イズミ

ル)の惨劇から始まり、第一部「敗北」では、革命家レーニンのロシア帰還から、ブレスト=リ

トフスク条約を締結して戦線から離脱するまでの推移、この講和の成立によってチトーなどの

東欧の政治指導者たちが軍務から解放されて祖国に戻っていき、各国に革命運動の火種がまか

れたことが示唆されている。

第二部「革命と反革命」では、大戦後の中欧・東欧諸国において、革命や内戦というかたちで続

いた暴力の応酬をテーマとし、西欧へのボリシェヴィズムへの拡大と、それに対するパニック

反応などを。

第三部「帝国の崩壊」では、戦後の講和条約によって生じた領土問題や民族問題を論じ、

イタリアのアナトリア侵攻、ギリシャ・トルコ戦争、ローザンヌ条約の締結へと至る過程などが

詳しく論じられている。

エピローグでは、第一次世界大戦と第二次世界大戦の連続性が強調して語られている。

著書のローベルト・ゲルヴァルトは、近現代ヨーロッパ史が専門で、とくにドイツ史を専門と

している。ベルリン生まれで、現在はアイルランドのユニバーシティ・カレッジ・ダブリンの教

授を務め、同大学の戦争研究センター所長を兼任している。

ウッドロー・ウィルソンによって表明された民族自決の原則は、中部ヨーロッパならびに東ヨー

ロッパ諸民族の外国支配からの解放を正当化した。

民族自決の原則は、理論的には帝国の現状ばかりか、いかなる種類の帝国主義とも対立するも

のであった。

そのことは旧来の帝国主義―ドイツ、オーストリア、ロシア―にも、また解放された小国にも

あてはまる。

しかし、旧帝国秩序が崩壊するや、なお自決の名の下に、ただちに新しい帝国主義が呼び起こ

された。

なかでもポーランド、チェコスロヴァキア、ルーマニア、ユーゴスラヴィアの帝国主義が顕著

なのは当然のことであった。

というのは、旧帝国秩序の崩壊のあとに生じた力の真空は満たされなければならなかったし、

新しく解放された諸国民はそれを満たすために存在していたからである。

彼らが力を行使できる立場に立つや、今度は新しい現状の防衛のために全く同じ民族自決の原

則を唱えた。

この原則は、第一次世界大戦の終了から第二次世界大戦の終了に至るまで、これら諸国の最も

有力なイデオロギー的武器であったのである。