神話のなかには、ヴィジョンの探求と言いますか、

神からの賜物やヴィジョンを求めて旅立つという型のものがあって、

どの民族の神話でも形式は同じです。

私が最初の著書『千の顔をもつ英雄』で取り上げようとしたのがこれです。

いろんな民族の異なった神話に、基本的に同じ探求が見られます。

自分の世界を後にして深淵へ下っていく、あるいは遥かかなたへ、あるいは天の高みへ昇って

いく。

そしてそこで、自分がそれまでいた世界では意識できなかったものに出会う。

そのあと、見いだしたものと共にそこに留まり、世界のことは放っておくか、

それともその恩恵を携えて元の世界に戻り、社会のなかでその恩恵を保持することに努める

か、そういう二者択一を迫られる。これはたやすいことではありませんが。

『神話の力』ジョーゼフ・キャンベル

若き日のジョージ・ルーカスは、キャンベルの『千の顔をもつ英雄』を手に取り、

自分の脚本の初稿が、キャンベルが示した英雄物語のプロットに沿っていたことに驚き、

本書を参考にして脚本を書き直したという。それが「スター・ウォーズ」。

ジョージ・ルーカスは八四年のインタビューの中で

「彼(キャンベル)の本に出会っていなければ私はいまだにスター・ウォーズ・シリーズの脚本執

筆に追われていただろう」

とも語っている。

アメリカの神話学者・ジョーゼフ・キャンベル(1904年3月26日~1987年10月30日)

キャンベルは幼い頃にネイティヴ・アメリカンの神話に興味を持ち、彼らの神話伝説について書

いてある本を、手に入るかぎり片っ端から読んだ。

それ以来、世界各地の神話を収集し研究し、膨大なサンプルを分析した。そしてその結果、英

雄神話には一貫したパターンがあることに気がついた。

それは通過儀礼が示す定型―分離(旅立ち)、イニシエーション(成就)、帰還―を拡大したもの

であり、モノミス(神話の原形 monomyth)の核を成す単位と言ってもいいだろう、としてい

る。

モノミス(単一神話)という語はキャンベルの造語ではなく、ジェイムズ・ジョイスの『フィネガ

ンズ・ウェイク』から採用したもの。

通過儀礼が示す定型というのは、儀礼を初めて体系的に論じたファン・へネップに拠っている。

ファン・へネップは『通過儀礼』のなかで、異なるタイプの諸社会の様々な儀礼に対し、

「通過」(pas-sage)の概念をあてはめ、そこには「分離」「過渡」「統合」の三段階がほぼ普

遍的に観察されることを指摘した。

キャンベルはそれを下敷きにしているが、フロイトやユングなどの精神分析論も用いながら、

神話の意味を明らかにしている。

「英雄が滑稽であろうが立派であろうが、ギリシャ人だろうが未開人だろうが、

キリスト教徒だろうがユダヤ教徒だろうが、英雄の旅は本質的な計画においてはほとんど変わ

らない」(本書)

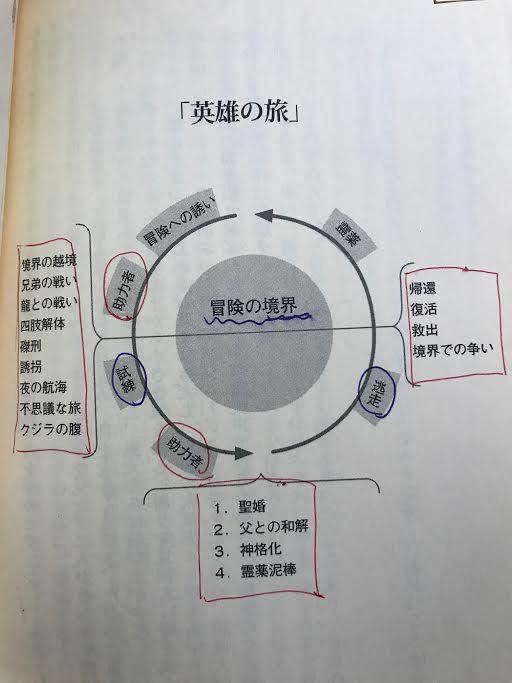

英雄は日常の世界から、自然を超越した不思議の領域へ冒険に出る(旅立ち)。

そこでは途方もない力に出会い、決定的な勝利を手にする(成就)。

そして仲間に恵みをもたらす力を手に、この不可思議な冒険から戻ってくる(帰還)。

【出立(旅立ち)】

神話的な旅の第一段階を、キャンベルは「冒険の召命」としているが、運命が英雄を召喚し、

精神の重心を自分がいる社会の周辺から未知の領域へ移動させることを意味している。

英雄は自らの意思で旅立ち、冒険を成し遂げることができる。

しかし、良心的な者や悪徳な者の手によってよその国に連れて行かれることもある。

オデュッセウスのように。

さらには、おとぎ話の王女のように冒険が失敗から始まることや、ふとした現象でいつもの道

からはずれる、ということもある。

そして、召喚に答えないというケースもあり、召喚を拒否すると、冒険は消極的な形をとるこ

とになる。

召命を拒まなかった者が、英雄の旅の最初に出会うのは、これから遭遇する恐ろしい力に対抗

するための魔除けを冒険者に授ける守護者であるという。

手助けしてくれる老婆やおとぎ話の中の名付け親は、ヨーロッパの民話ではおなじみであり、

キリスト教の聖人伝説では、たいてい聖母マリアがその役割を担うという。

聖母マリアは、人のために祈って父なる神の慈悲を授かる。

自然を超越した力で助けてくれる人は男の姿をしていることが多く、民話では森に住む小さい

人々や魔法使い、世捨て人、羊飼い、鍛冶屋などがいて、姿を現しては英雄が必要とする魔除

けや助言を授ける。

高尚な神話になると、案内人、導師、渡し守、魂を死後の世界に導く者という崇高な姿になっ

て、その役割を発揮する。

ダンテ『神曲』のウェルギリウスや、ゲーテ『ファウスト』のメフィストフェレスなど。

英雄を導き助けるために擬人化された運命とともに、英雄は冒険に踏み出し、強大な力の領域

への入り口で「境界の守護者」に出会う。

この管理人は世界の四方、上下の境となり、英雄が今いる領域、生の地平線に立っている。

管理人の向こうにあるのが闇や未知、危険である。

未知の場所は(砂漠、ジャングル、深海、域外の土地など)は、無意識の中に抱えるものが自由

に投影される場所であり、境界を越えるとは、宇宙の源の聖域に入る第一歩のことだという。

冒険とは、既知の世界にかかるヴェールの向こうにある未知の世界に行くこと。

しかし、その境で見張っている力は凶暴で、それに対処するのには危険を伴う。

それでも力量と勇気を持っていれば、危険も消える。太陽の扉を通って立ち昇る捧げ物の煙の

ように、英雄もまた、自我から解放され、世界の壁を通り抜けていく。

神秘の境界を越えることは再生の領域に入ることであるという概念は、クジラの腹の中という

世界中で知られる子宮のイメージで表されるという。

英雄は境界の力に打ち勝ったり折り合いをつけたりする代わりに未知のものに呑みこまれ、

死んだように見えることもあるという。

アイルランドの英雄フィン・マックールやドイツの少女の赤ずきん、ポリネシアで人気のあるマ

ウイなど。ギリシャの神々はゼウスを除いて、父であるクロノスに呑み込まれている。

これはよくあるモチーフで、境界を越えるのは自己消滅のひとつの形であるという教訓を強調

しているという。

英雄は目に見える境界を越えて外へ出るのではなく、中へ向かって、もう一度生まれようとす

る。

姿を消すという動きは、礼拝する者が神殿に入っていくことと符合し、自分が誰で何者か、不

死身でなければ塵芥にすぎない、と思い出して生まれ変わろうとするところであるという。

神殿の中、クジラの腹の中、世界の境界の向こうや上や下にある天の国は一つで、どれも同じ

ものだという。

自我への執着をすでに断ち切った英雄は、王が自分の城にある部屋すべてを出たり入ったりす

るように、容易に世界の境界を行ったり来たりし、龍の腹を出たり入ったりできる。

そしてそこにこそ、英雄の救済する力があり、現象世界にある相反するものすべての中に「創

造されない不滅なもの」がまだあることの証拠になり、恐れるものがないからであるという。

【イニシエーション(成就)】

境界を越えた英雄は、流動的で曖昧な輪郭の夢の風景に入っていく。

そこでは、次から次へと襲ってくる試練を乗り越えていかなければならない。神話の冒険の人

気の場面。

そこから、試されたり試練を与えられたりする奇跡を題材にした世界文学が生まれた。

英雄は、この世界に来る前に出会った、自然を超越した者から助言や魔除け、使いの精を与え

られ、それによって知らないうちに助けられていく。

この世界に来て初めて、恵み深い力が、超人的な経験をする自分をいたるところで支えてくれ

ることに気づく、としている。

厳しい試練とは、最初の境界で起きた問題を深めることであり、自我は自身を死に追いやるこ

とができるのか、という疑問にはまだ答えが出ていないという。

予備的な勝利を重ね、そのときどきの恍惚感を覚え、不思議の国を目にする機会も多くなると

いう。

障害物や人食い鬼などをすべて乗り越えたあとの最後の冒険は、一般的には勝利を手にした英

雄の魂と世界の女王女神との神秘的な結婚で表現される。

これは、どん底や絶頂、地上の最果て、宇宙の中心、寺院の礼拝堂の中、心の奥底の暗闇の中

での重大局面だとしている。

女神は、死を免れないすべてのものの死でもあるという。

存在するものの循環全体、誕生から青年期、成熟期、老年期、そして墓までが、女神の差配の

中で完結する。女神は子宮であり墓であり、自分が産んだ子豚を食べる雌豚でもある。

女神は「良きもの」と「悪しきもの」を統合して、記憶の中の母親が持つ二つの顔を、個人的

なものとしてではなく、普遍的なものとしても見せるという。

女性は、神話の図像言語では、認識できるものの総体を表し、英雄はそれを認識するようにな

る人間。

英雄が人生という緩やかなイニシエーションを進むにしたがって、女神の姿は英雄に合わせて

次々と変容する。

英雄が理解できる以上のことを約束できるにもかかわらず、けっして英雄より大きな存在にな

り得ないという。

女神は誘惑し、導き、枷をはずせと命じる。そして英雄が女神の意図に沿うようになれば、認

識する者とされる者の二人は、どんな制約からも自由になる。女性は感覚的な冒険の絶頂に導

く案内人。

激しく動揺することなく、求められる優しさと安心を示して女神をあるがままに見ることがで

きる英雄は、潜在的に女神がつくった世界の人の姿をした神、王になるという。

女神(どの女性の中にも具現化している)との出会いは、その英雄が、愛という恵み(慈愛、運命

愛)を勝ち得るだけの器かどうかを確かめる最後の試験で、その愛こそ、永遠を包む容器として

享受される命であるとする。

世界の女王神との霊感による結婚は、英雄が完全に生を支配したことを表すとしている。

女性は生で、英雄はそれを知り自由に操る者だからであるから。

そして、最終的な経験や行為の前に英雄が受ける試練の数々は、英雄の意識が拡大して、母を

殺す者、つまり運命に出会う花嫁を完全に自分のものにすることに耐えられるようになるかど

うかの悟りの境目を表すという。

これをもって英雄は、自分と父が一体であること、父に代われたことを知る。

生を超えて生き方を探す者は、母を超えなければならず、母の要求の誘惑に勝たねばならず、

向こうに広がる曇りない天空へ舞い上がらなければならい。

父親とは一体化し、それは自己から発生した一対の怪物―神(超自我)と考えられている龍と、

罪(抑圧された本能的衝動であるイド)と考えられている龍―を放棄することに他ならないとい

う。しかしこれは、自我そのものへの執着をやめる必要があり、難しいところであるという。

父親は慈悲深いという信念を持ち、その慈悲を頼らなければならず、そうすれば、信念の中心

は悩ましい神のうろこ状の窮屈な輪の外に移り、恐ろしい人食い鬼は溶けていくという。

父親は、意識していてもいなくても、社会でどのような立場にあっても、若い者たちがより大

きな世界に入っていくときにイニシエーションを授ける指導者であり、息子は宇宙の支配をめ

ぐって父親に挑み、娘は支配された世界そのものになろうと、母親に挑むのであるとしてい

る。

英雄が父親に会いに行くという課題は、恐怖に対して心を開き、この広く無慈悲な宇宙の、気

分が悪くなるような狂気の悲劇が、「存在する者」の威厳の中でどのように完全に認められる

のかが理解できるほどに成長することであると。

英雄は、特有の盲点がある命を飛び越し、命の源泉をかいま見て、しばらく立っている。

そして父親の顔を見、理解して、父と子は一体化するという。

私たちはみな菩薩の姿を鏡に映したものであり、私たちの中にある苦しみは菩薩そのもであ

るとキャンベルはいう。

それは両性具有的性格の現前であり、明らかに相反する二つの神話的冒険が一つになるとして

いる。「女神との遭遇」であり「父親との一体」。

イニシエーションを受ける者は最初の冒険で、男と女は『ウパニシャッド』に書かれているよ

うに「豆を二つに割った片割れ同士」だと知り、次の冒険では、父なる神が、性が男と女に分

かれる前の存在であることを知る。

神を表す代名詞Heは便宜上の代名詞であり、「息子時代」の神話は削除すべき導入部なのであ

るという。

そして両方の冒険で、英雄が探しに来たのは自分自身だったということがわかる、思い出す。

【帰還】

生命の根源を看破したり、人間の男女や動物ぬ姿を変えた神の恩寵を受けたりして英雄が探究

をまっとうすると、今度は自分の人生を一変させる戦利品を携えて帰還の途につく。

完全に円環し、モノミスの基準を満たすには、叡智のルーン文字や「金の羊毛」を持って、

あるいは眠れる姫を連れて人間の世界に向け試練の帰路へと踏み出すことになる。

そこでは、手に入れた宝が共同体や民族、地球や一万世界の再生に役立つ。

しかし、その重責は拒否されることもあるという。

英雄が勝利をおさめ、神や女神から祝福され、社会を再建するための霊薬を携えて元の世界に

帰還する使命をはっきり示された場合、英雄の冒険の最終段階は超自然的な庇護者のあらゆる

助けを得ることになる。

一方、戦利品が力ずくで奪い取ったものの場合や、元の世界に帰りたいという英雄の望みを神

や悪魔が快く思わない場合、神話の結末は多くの場合、笑いを誘う逃走劇となるという。

英雄を冒険の旅から連れ戻すのに、どうしても外からの助けがいることもある。

こちらの世界から英雄のもとに出かけて連れ戻すしかないという。

奇跡に満ちた冒険は、単なる序曲であり、神秘の領域から日常世界へと英雄が帰還する、矛盾

をはらむ、困難な境界越えにすぎないという。

救出が外からであれ、内から、それとなく導いてくれる案内役の神々によってであれ、英雄は

元の世界、自分たちは完全無欠であると人々が思い込んでいる世界に、恩恵を携えて再び入ら

なければならない。

そこで英雄はエゴを打ち砕き、命を取り戻す妙薬を手に社会と対峙し、質問を浴びせられ、反

発に遭い、善良な人々を理解できずに困らせることになるという。

二つの世界、天界と人間界は互いにまったく異なったもの、生と死、昼と夜のように異なるも

のとして描かれることがある。

英雄は、私たちの知る世界から暗黒の世界へと旅立つ。そこで冒険を成し遂げたり、囚われの

身となり姿が見えなくなったり、窮地に立たされたりする。

そして英雄の帰郷は、彼岸からの帰還として描写される。しかし、これが神話と象徴を理解す

る重大な鍵であるという。

二つの世界は実は一つであり、神々の世界は、私たちの知るこの世界の忘れられた次元だとい

う。そして、その次元の探究が、望むと望まざるとにかかわらず、一般的な意味での英雄の偉

業であるとしている。

英雄は彼岸と此岸という二つの世界を結び付けなければならない。

その天分とは、時間の出現という視点から、その原因となる深淵と背後の視点へと、世界の境

界を行き来する自由であり、一方の世界の原理をもう一方の原理で堕落させるのではなく、も

う一方の世界の力を借りて一方の世界を知ることであるという。

神話の目的は、個人の意識と宇宙の意志を融合させ、生きる上での身勝手な考え方を無用のも

のにすること。そして、時間という移ろいゆく現象と、ありとあらゆる生と死で成り立つ途切

れることのない命の営みとの真の関係に気づくことで目的は達成されるとしている。

英雄とは、生まれ出ようとする事物の王者であって、すでに存在している事物の王者ではな

い。なぜなら、そこに居るからだとしている。

英雄は、時間が経っても見かけ上の変化がないことと、存在の永遠性とを取り違えることはな

く、永遠の存在を変化させて破壊するものだと、恐れることもない。

伝説的な英雄はたいていなにかを創造した人です―新しい時代の創始者、新しい宗教の教祖、

新しい都市の建設者、新しい生活スタイルの発明者など。

なにか新しいものの基礎を築くには、古い世界を出て、新しいものの萌芽を秘めた種子とも言

うべき思想を探しに行かねばなりません。すべての宗教の創始者は、そのような探究の旅に出

ました。

ブッダは孤独な苦行の道に入ったあと、不滅の知識の木である菩提樹の下に座り、そこで、以

後二千五百年にわたって全アジアを照らし続ける光明を受け取ったのです。

イエスは洗礼者ヨハネによってバプテスマを受けたあと、荒れ野に行って四十日を過ごし、そ

こからメッセージを持ち帰った。

モーセは山の頂きに登り、戒律を刻んだ石の板を持って降りてきた。(中略)

古代ギリシャのほとんどすべての都市は、探究の旅に出てあまたの驚くべき冒険を成し遂げた

英雄たちによって築かれたものです。彼らの冒険のそれぞれから都市が生まれた。

また、もし私たちが人まねで生きるのではなく、あくまで自分の人生を生き抜くなら、あなた

のにせよ私のにせよ、この人生はやっぱり探求の旅によって築かれると言えるでしょう。

『神話の力』ジョーゼフ・キャンベル

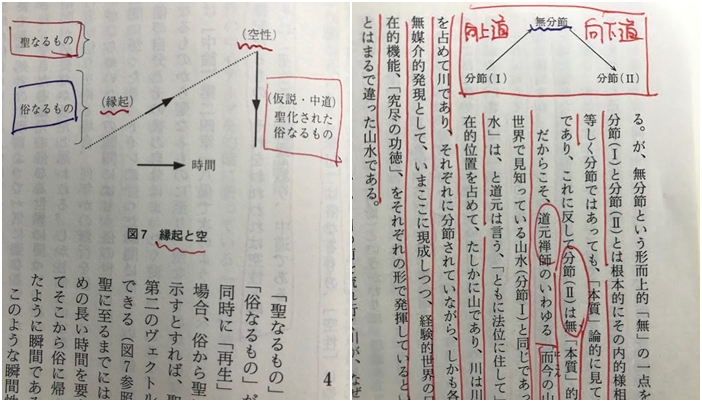

キャンベルは英雄の行動パターンを円で表しているが、円ではないが立川武蔵や井筒俊彦は同

じように表している。

(左)『空の思想史』立川武蔵 (右)『意識と本質』井筒俊彦

立川武蔵氏の場合は『中論』(龍樹)の「縁起と空」のヴェクトルを図で表したもので、

「聖なるもの」の顕現のために一度死んだ「俗なるもの」が、「聖なるもの」の顕現と同時に

「再生」するという過程。この図を用いてブッダの生涯も同様に表している。

井筒俊彦の場合は「禅の実在体験」を表したもので、分節Ⅰは有「本質」的分節であり、無分

節は意識と存在は完全に融消し合って、両者の間に区別がない状態。

分節Ⅱは無分節を経ているので、分節Ⅰとは同じではなく、無「本質」的分節。

円で描いているわけではないが、いずれもキャンベルが示した英雄の行動パターンと同じ。

「悟り」や「無」の境地に達したら、最終的には俗世界に帰還するケースが多いのだろう。

キャンベルは『神話の力』で神話には四つの機能を果たすといっている。

一つは神秘的な役割、二つ目は宇宙論的次元、

三つ目は社会学的な機能、四つ目は教育的な機能。

そして、神話は二つの目的に仕えなければならないともいう。

一つは若者を自己の世界での生活に導き入れること。それが民俗思想の役割。

もう一つはその世界から離脱させること。

民俗思想は人間にとって最も基本的な理念を開示してくれ、人はそれに導かれて自分自身の内

面生活のなかに入っていく。

神話は生かされるべきであり、それを生かすことのできる人は、なんらかの種類の芸術家であ

り、芸術家の役割は環境と世界の神話化、だとも指摘している。

岡本太郎「明日の神話」

私たちは英雄が用意してくれた糸の道をたどればいい。

そうすれば、忌まわしきものを見つけるつもりだったのが神に出会い、

出会った者を殺すつもりだったのが自らを殺し、

外の世界へ飛び出すつもりだったのが自分自身の存在の中心に戻り、

ひとりでいるつもりだったのがすべての世界と共にいる、ということになるだろう。

『千の顔をもつ英雄』ジョーゼフ・キャンベル