進化生物学者のリチャード・ドーキンスは『遺伝子の川』だったが、オリヴァー・サックスは脳

神経科医らしく『意識の川』。

本書はオリヴァー・サックスが手掛ける最後の書といわれている。

サックスは二〇一五年八月に亡くなる二週間前に、ケイト・エドガー、ダニエル・フランク、ビ

ル・ヘイズの三人に本書の内容のあらましを伝え、刊行を託したという。

本書が誕生したきっかけは、上述の三人が書いた「はじめに」で綴られているが、

ひとつには、一九九一年にオランダの映画製作者から、ドキュメンタリーのテレビシリーズ

『壮大なる偶然』に参加しないかと誘いを受けたことであったという。

そのテレビドキュメンタリーの最終話では、物理学者フリーマン・ダイソン、生物学者ルパー

ト・シェルドレイク、古生物学者スティーヴン・ジェイ・グールド、科学史学者スティーヴン・ト

ゥールミン、哲学者ダニエル・デネット、医師のオリヴァー・サックスらの錚々たる顔ぶれの六

人の科学者が一堂に会し、生命の起源、進化の意味、意識の本質について議論した。

そして、そこで明確になったことのひとつに、サックスがあらゆる分野に柔軟に対応できると

いうことだった。

サックスの科学の理解は自分の専門分野に限らず、あらゆる分野にまで及び、その幅広い専門

知識と熱意が本書全体の特徴となっている、と「はじめに」のなかで記述されているが、

サックスの多くの著作に触れていれば、そんなことはすぐに理解できる。

特に少年時代の化学と過ごした日々を感受性豊かに綴った『タングステンおじさん』を一読す

れば納得するし、少年時代からの異様な“化学嗜好症”には驚かされもする。

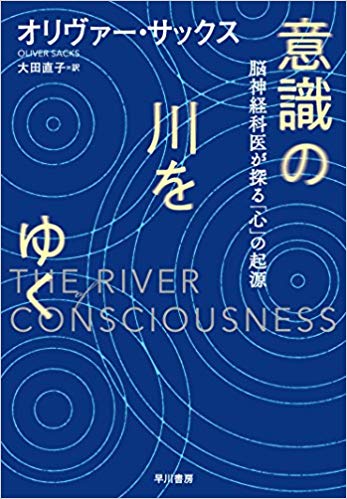

『THE RIVER OF CONSCIOUSNESS』とオリヴァー・サックス

本書は全一〇章で構成されている。

「ダーウィンと花の意味」「スピード」「知覚力―植物とミミズの精神生活」

「別の道―神経学者フロイト」「記憶は誤りやすい」「聞きまちがい」

「創造的自己」「なんとなく不調な感じ」「意識の川」「暗点―科学における忘却と無視」

サックスがロンドンで過ごした少年時代には、植物に詳しいレンおばさんが身近にいたが、

本書の最初の章でダーウィンを論じている。

ダーウィンに関しては、ビーグル号から『種の起源』出版(一八五九)までがよく語られるが、

サックスはその後のダーウィンについて本章で語っている。

ダーウィンは『種の起源』出版後も、それを裏づける証拠に非常に敏感で、その結果、『種の

起源』は何度も版を重ねている。

一八五九年以後のダーウィンは、自宅の庭と温室(ダウン・ハウスの周囲には広大な土地と五つ

の温室があった)に引きこもったが、ダーウィンにとってそれが闘いの原動力となり、植物の珍

しい構造や習性を記述し、『種の起源』に提示されているよりも、さらに強力に進化へと自然

選択を裏づける証拠を山のように見つけた。

妙なことに、この植物の研究は六冊の本と七〇篇近くの論文を生み出しているのに、ダーウィ

ン研究家でさえあまり注意を払っていない、とサックスは強調して指摘する。

「花には創造主は必要なく、偶然と選択の産物として、何億年にもわたる小さな漸進的変化の

結果として、すべて理解できる。

ダーウィンにとって、これが花の意味であり、あらゆる動植物の適応の意味であり、自然選択

の意味だった」(本書)

「ダーウィンはつねに生命の継続性、つまりすべての生きものは共通の祖先の子孫であり、

その意味で私たちはみな互いに親類どうしであることを強調していた。

したがって人間は、サルやほかの動物だけでなく植物とも親類なのだ(植物と動物のDNAは七

〇パーセントが共通であることが、現在わかっている)。

それでも変異という自然選択の大きな原動力のおかげで、どの種も固有であり、どの個体も固

有である」(本書)

サックスは、ダーウィン説は目的論的思想の終焉をもたらした、ダーウィンが初めて明らかに

したのは植物と昆虫の「共進化」であるとも書いているが、それはリチャード・ドーキンスと同

じことを書いている。

サックスが他の著作でダーウィンに言及していたのは、『音楽嗜好症』のなかで「ダーウィン

は眼を進化の奇跡と考えたが・・・」と蝸牛失音楽症を論じている章で触れていたのを記憶してい

る。

次の章の「スピード」では時間についての意識を扱っている。

子供のころ、私はスピードに魅せられた、と書き出しで書いているが、サックスは父の影響も

あり、少年時代から、自分がバイクで走っている、あるいは飛んでいる夢を見て、大きくなっ

たらバイクを買うぞと心に決めている(後に実現している)。

さらにその書き出しでは、写真やH・G・ウェルズにまで話が及んでいるが、写真もサックスが少

年時代にのめりこんだものであり、H・G・ウェルズの小説に関しても、後期の社会問題を扱った

作品ではなく、初期のSF的な小説や異常な視覚体験をする話のほうがすきだったみたいだ。

ウェルズに会いたいがために、放課後や週末にウェルズの自宅に足繁く通ってもいる。

「動きが少し速い人もいれば少し遅い人もいて、一日のなかで活力や仕事のレベルは変動する

かもしれないが、私たち人間には比較的均一な、人間に特徴的な動きの速度というものがあ

る。

若いときのほうが元気で、少し動きが速く、生活のテンポが速い。

年を取るにつれ、少なくとも体の動きや反応時間という観点では、少しゆっくりになる。

しかしこのようなペースすべての振れ幅は、少なくともふつうの人の場合、通常の状況下では

きわめて小さなものにとどめられている。

高齢者と若者、世界最高のスポーツ選手といちばんスポーツが苦手な人、そのあいだの反応時

間にそれほど大きな差はない。

このことは基本的な知的活動、すなわち一連の計算、認識、視覚連合などを、人が行える最大

スピードにも当てはまりそうだ。

チェスの名人、電光石火のスピードで計算する人、音楽の即興演奏家など、達人の目もくらむ

ようなパフォーマンスは、基本的な神経速度よりむしろ、動員できる幅広い知識、記憶された

パターンと戦略、非常に高度なスキルと関係しているようだ」(本書)

動物や植物の生長スピード、人がいきなり命の危険にさらされたときの時間知覚、ウィリアム・

ジェイムズの「時間の知覚」、ゴーティエのハシシやアンリ・ミショーのメスカリン、パーキン

ソン症候群やトゥレット症候群やカタトニア(緊張病)患者の動きと思考の驚異的なスピード感

覚や質の変化、などがこの章では論じられている。

第三章は「知覚力―植物とミミズの精神生活」だが、再びダーウィンに言及し『ミミズと土』

から話を始めている。

サックスは解剖学の教授だった母などの影響もあり、少年時代からミミズやカエルやタコなど

を自分で解剖している。

特にタコがお気に入りだったみたいで、バスタブに海水を入れてタコを飼っていたこともあ

る。

タコを飼ってサックスが感じたことは、自分のタコがどんな犬にも引けを取らないほど賢くて

情が深いように感じられたという。

「ダーウィンは『ビーグル号航海記』のなかで、潮だまりにいるタコが自分と交流しているよ

うに思えたことに言及している。

最初は警戒し、次に興味津々で、その後は楽しげでさえあった。

タコはある程度飼いならすことができ、飼い主はしばしば彼らと共感し、精神的・感情的な近さ

を感じる。

頭足類に関して、「意識」などという言葉を使えば、異論百出するにちがいない。

しかし、もし犬にはそれぞれちゃんと意識があるかもしれないと認めるのであれば、タコにも

認めるべきである」(本書)

この章では、ダーウィンが主張した動物と植物は人が考えるよりも近いということや、ダーウ

ィンの若い友人で教え子だったジョン・ロマネスの海岸とその動物相の「精神」や動物の神経組

織、フロイトがウィーンの生物学者エルンスト・ブリュッケの研究所に勤め、脊椎動物と無脊椎

動物の神経細胞に関心を持っていたことや、ニューロンやシナプスなどに言及しながら、動物

や植物の知覚を考察している。

「私たちはみな、植物と動物を区別する。私たちの理解では、植物は一般に動かず、地中に根

を張る。緑色の葉を空に向かって広げ、日光と土壌から栄養を得る。

それに対して動物は移動でき、あちらこちらへと動いて食べものを探したり狩ったりする。

そしていかにも行動らしいさまざまな行動をとる。

植物と動物は二本のまったく異なる道(菌類はまた別の道)沿って進化してきたのであり、

形態も生活様式もまったくちがう」(本書)

最近ではイタリアの研究チームが、ダーウィンの言葉に導かれて、植物にも知性があるのか、

という研究をしているのをドキュメンタリー番組でみたことがある。

四番目の章である「別の道―神経学者フロイト」では、精神分析の父としてのフロイトは誰も

が知っているが、もともと神経学者であり解剖学者だった二〇年(一八七六年から九六年まで)

について知っている人は比較的少ない。

フロイト自身も以後の人生で、そのことにめったに触れなかった。しかし、神経学者としての

生活は、精神分析学者としての生活の先駆けであり、そのためのきわめて重要なカギだったか

もしれない、としてそのフロイトが論じられている。

「ダーウィン(およびゲーテの「自然頌歌」)に対する早くからの揺るぎない情熱のおかげで、

医学の道に進むことを決めた、とフロイトは自伝で語っている。

大学一年生のときに「生物学とダーウィン説」の講義も、生物学者のエルンスト・ブリュッケの

講義も受けていた。

二年後、実地研究をしたいと思い、フロイトはブリュッケの研究室での仕事を求めた。

本人がのちに書いているように、彼はすでに人間の脳と精神が自分の研究の最終的なテーマに

なるだろうと感じていたが、神経系の初期形態と起源に強い関心を抱き、まずその進化を理解

したかった」(本書)

そのブリュッケからフロイトは、原始的な魚であるヤツメウナギの神経系、脊椎周囲に集まる

「ライスナー」細胞を調べるように勧められる。

若きフロイトは、この細胞の前駆体をヤツメウナギの特異な幼生形態に発見し、高次の魚の後

脊椎神経節細胞と相同であることを示している。

次に無脊椎動物―ザリガニの神経系の研究に取りかかり、当時、無脊椎動物の神経系の神経

「要素」は、脊椎動物のものと根本的に異なると考えられていたが、実際には形態学的にまっ

たく同じであることを明らかにしている。

学位を取得したフロイトは、神経解剖学者で精神科医のテオドール・マイネルトの研究室で、解

剖学的研究を続けてヒトの神経系を調べている。

この期間(一八八二~八五年まで)、フロイトはウィーン総合病院の病棟で過ごし、冷静な観察

者と臨床神経科医としてのスキルを磨いたという。

「神経科の診察を続けるうちに、フロイトの好奇心、想像力、理論化力は高まり、いっそう複

雑な知的課題や挑戦を求めていく。

ウィーン総合病院にいたときの初期の神経学研究はかなり伝統的なタイプだったが、もっとは

るかに難しい失語症の問題について考えるうちに、彼は脳について異なる考え方が必要だと確

信するようになった。彼をとらえたのは、もっと動的な脳のイメージである」(本書)

一八八六年には、パリの神経学者ジャン=マルタン・シャルコーのもとで四カ月過ごし、ウィー

ンに戻って神経科医院を開業する。

どのような形で発見したのかはわかっていないが、イギリスの神経学ヒューリングス・ジャクソ

ン(神経系の階層説を提唱)の研究を見つけ、失語症の問題を考察していく。

さらにフロイトは、失語症の多くの症状に共通しているのは、生理学的よりも心理学的な関連

性のようだと気がついていく。

第五章の「記憶は誤りやすい」では、サックスが六〇歳の誕生日が近づくころ(一九九三年)、

五〇年以上眠っていた昔の記憶が、情動と共に自然にひとりでに頭に浮かんでくる話から、

「記憶」について語っていく。

そのサックスの昔の記憶とは、第二次世界大戦前のロンドンで過ごした少年時代の記憶であ

り、それに心を動かされ、二篇の短い回想録を書いた。

一篇はサウスケンジントンの博物館についてであり、もう一篇はサックスが憧れていた一九世

紀初めの化学者であるハンフリー・デイヴィーについてであった。

そして、ここからさらに再構築して著されたのが『タングステンおじさん』だったという。

『タングステンおじさん』では、二件の爆弾事件をサックスは書いているが、どちらもロンド

ン大空襲のときに起こったことだった。

最初の爆弾は「隣家の庭に落ち・・・」と書き、第二の爆弾については、「家の裏手に落ち・・・」

とサックスは書いている。

『タングステンおじさん』が出版された数カ月後に、サックスはこの爆弾事件について五つ上

の兄マイケルに話しているが、マイケルは最初の爆弾については、サックスが書いたとおりに

覚えていると言ったが、二番目の爆弾については、サックスは見ていなく、そこにいなかった

と言った。

兄マイケルによれば、二番目の爆弾の時にサックスはマイケルと共に別の場所に居たという。

しかし、何故サックスは自分が体験したかのように書いたのか。

再び兄マイケルによれば、もう一人の兄デイヴィッドがそのことを手紙に書いてきて、サック

スはそれに夢中だったという。

サックスは、デイヴィッドの手紙から頭の中でその光景をつくり出し、それを自分のものにし

て、自分自身の記憶だと思い込んでいた。

「私たち人間は誤りやすく、弱く、不完全な、しかし同時にとても柔軟で創造的な記憶力を与

えられている。記憶の出所に関する混同や無関心は、逆説的な強みかもしれない。

もしあらゆる知識の出所を認識できたとしたら、私たちは無用の情報に押しつぶされるだろ

う。

出所に無関心なおかげで、読むこと、聞かされること、他人が言ったり考えたり書いたり描い

たりすることを、直接経験したかのように深くたっぷりと吸収できる。

他人の目と耳で見聞きし、他人の心に入り込み、芸術や科学や宗教という文化全般を吸収し、

共通の意識、共通の知識の世界に入り込んで貢献することができる。

記憶は経験からだけでなく、多くの心の交流からも生まれる」(本書)

この章では、トウェインやコールリッジなどの作家や歌手などの剽窃(ひょうせつ)についても

語られている。

比較的軽やかに書かれている「聞きまちがい」でも、サックス自身の経験談が語られている。

耳が遠くなるにつれ、人が言うことを聞きまちがえる傾向がどんどん強くなり、それも気まぐ

れで、一日に二〇回起こることもあれば、まったく起こらないこともあるという。

サックスはこのことを「錯聴症」(聞きまちがいをはじめとする聴覚の変化)とタイトルをつけ

た小さな赤いノートに細かく記録しているという。

「聞きまちがいは特別に興味深いとは思えないかもしれないが、知覚―とくに発話の知覚―の

意外な特質を明らかにできる。

まず驚くべきは、聞きまちがいはでたらめな音の羅列としてではなく、はっきり発音された言

葉として聞こえることだ。ただ聞き逃すのではなく、誤って聞くのである。

聞きまちがいは幻覚ではないが、幻覚と同じように通常の知覚の経路を利用し、現実のふりを

する―本人はそれを疑おうとは思わない。

しかし私たちの知覚はすべて、たいがい乏しくてあいまいな感覚データから脳が構築しなくて

はならないものであるため、誤りやごまかしの可能性はつねにある。

それどころか、私たちの知覚がほとんど瞬時にすばやく構築されることを考えると、たいてい

正確であることのほうが驚きだ」(本書)

次の 「創造的自己」では、「模倣」や「ものまね」や子供の「ごっこ遊び」について言及し、

「創造」とは何かを論じている。個人的にはこの章が一番好きだった。

子供のごっこ遊びには、新しもの好きとまね好きの性向の両方が集約されていて、

たいていの場合、おもちゃや人形、現実にあるもののミニチュアを使って、新しいシナリオを

演じたり、おなじみのシナリオを繰り返し再現する。

子供は物語に引き込まれて、人に話をせがんで楽しむだけでなく、自分でもつくり出す。

物語を話したり神話をつくったりすることは人間の初歩的活動であり、世のなかを理解するた

めの基本である、とサックスは指摘する。

さらにサックスは、子供の教育についても言及しており、それは、知性、想像力、才能、創造

性は、知識とスキルの基盤がなければ何にもならず、だからこそ教育は十分に体系化され、集

中的でなくてはならない、と指摘する。

しかし、厳しすぎ、型にはまりすぎ、物語が少なすぎる教育は、活発で探究心旺盛な子供の心

を殺してしまうおそれがある、と主張する。

教育は体系と自由のバランスを取る必要があり、子供一人ひとりのニーズは変わりやすいと。

現代社会では「模倣」に関して否定的に捉える傾向があるが、

影響と模倣の境界線はどこに引かれるのか?

創造的な同化や、私物化と経験の複雑なからみ合いを、たんなるまねと区別するのは何なのか?

と疑問を投げかけてもいる。

サックスによれば、さまざまな手本を模倣しながら貪欲に吸収するのは、それ自体は創造的で

はないが、将来的な創造性の兆しであることが多く、美術、音楽、映画、そして文学も、事実

や情報と同じように、特別な種類の教育を施すことができると指摘する。

さらに、マーリン・ドナルドの『現代人の心の起源』を援用しながら、

模倣を表す言葉、「ミミクリー」「イミテーション」「ミメーシス」をはっきり区別するとし

て、ドナルドを引用する。

「ミミクリーは事実に忠実で、できるだけ正確に再現しようとする試みだ。

したがって、顔の表情を正確に再現したり、オウムが別の鳥の音声を正確に再現したりするの

は、ミミクリーである。

・・・イミテーションはミミクリーほど忠実ではない。

子どもが親の行動を手本にまねるのは、親のやり方のイミテーションであってミミクリーでは

ない。

・・・ミメーシスはイミテーションに表象の次元を加える。

ミメーシスは通常ミミクリーとイミテーションの両方を、出来事や関係を再現し表現するとい

うより高次な目的に組み入れる。

ドナルドの主張によると、ミミクリーは多くの動物に見られるが、イミテーションはサルと類

人猿だけ、ミメーシスは人間だけに見られる。

しかし、私たちのなかではすべてが共存し、重なり合う」(本書)

行為や成果には三つすべての要素がありうるともサックスは指摘する。

マーリン・ドナルドについては、『音楽嗜好症』でもリズムを論じている章のなか―模倣とリズ

ムの関係性―で引用している。

ちなみに、マーリン・ドナルドの『現代人の心の起源』が邦訳されているかどうか調べたが、訳

されていなかった。これはかなり残念。

「創造性には、長年にわたる意識的な準備と訓練だけでなく、無意識の準備も必要である。

この潜伏期間は、影響や材料を意識下で呼吸して取り込むために、それらを再構築し統合して

自分自身のものにするために、必要不可欠なのだ」(本書)

「なんとなく不調な感じ」では、主に「ホメオスタシス(恒常性)」について論じられている。

この章も刺激的だ。

フランス人生物学者クロード・ベルナールは一八五〇年代に「内部環境の固定性は自由な生活の

条件である」と書いているが、このような恒常性の維持を「ホメオスタシス」という。

ホメオスタシスは、あらゆる生物の生き残りの自治にとって大事な要素であり、その基盤は比

較的単純だが、細胞レベルでは驚異的に効率的だ、とサックスは指摘する。

多細胞生物(動物やヒト)内のホメオスタシスは、もっと複雑な監視システムが必要になるが、

細胞膜のイオンポンプのおかげで、外部環境がどんなに変わりやすくても、細胞内部は化学的

な恒常性を保つことができる。

ホメオスタシス制御が可能なのは、化学的手段(ホルモンなど)ばかりではなく、全身に散在す

る特別な神経細胞と神経網(または叢)の発達にもよるところがあるという。

この神経細胞と神経叢は組織化されており、機能がおもに自律性のシステムまたは連合にな

り、そのため自律神経と呼ばれる。

脳をはじめ中枢神経の機能の多くは、自律神経系が認識される前から詳しく調べられていた。

自律神経系は中枢神経系のずっと前に進化しているが。

中枢神経系は筋肉や感覚器官とともに、動物が世界を動き回るや食べものを求め、狩り、つが

う相手を探し、敵との闘争や逃走をすることができるように進化した。

中枢神経系は固有受容系とともに、自分が何もので何をしているかを教えるが、自律神経系は

体内のあらゆる器官と組織を不眠で監視し、自分がどういう状態かを教えてくれるもの。

二〇世紀初頭までに、自律神経系は大きく二分されることが認知されるようになった。

「交感」神経は、心臓の出力を上げ、感覚を鋭くし、筋肉を緊張させることによって、動物に

行動の準備をさせる。

もう一つの「副交感」神経は、体の「維持管理」部位(腸、腎臓、肝臓など)の活動を増やし、

心臓の動きを遅くして、リラックスと睡眠を促す。

この二種類の自律神経は通常、良好な関係を保って働いている。

そして、これらのことについてサックスは、アントニオ・ダマシオを引用して説明する。

「このことについて、著書『無意識の脳 自己意識の脳』をはじめ、多くの本や論文で述べてい

るアントニオ・ダマシオほど、雄弁に語った人はいない。

彼の言う「中核意識」は、自分がどういう状態かの基本的感覚であり、それは最終的に、あい

まいな暗黙の意識の感覚になる。

とくに、体内の状況がおかしくなっているとき―ホメオスタシスが維持されていないとき、

自律神経系のバランスがどちらかにひどく傾き始めるとき―に、この中核意識、自分がどうい

う状態かの感覚が出しゃばって来て不快なものになり、そうなると人は言う。「具合が悪い―

何かが変だ」。そうなるとき、外見も元気そうでなくなる」(本書)

ホメオスタシスは『レナードの朝』でもベルナールに触れ説明している。

本書のタイトルにもなっている「意識の川」では、第二章で論じられた「時間」に関してを取

りだし、それとの関連で「意識」とは何かについて語られている。

「思考と意識の神経相関を構築する、ほとんど想像もつかないほど複雑なプロセスを明らかに

することは可能なのか?

私たちの脳内で、それぞれ一〇〇〇以上のシナプス結合をもつニューロン一〇〇〇億個あまり

から、ほんの一瞬で、それぞれ一〇〇〇から一万ものニューロンからなるニューロン群または

ニューロン連合が一〇〇万あまりも出現する、あるいは選択されるところを、できることなら

想像しなくてはならない」(本書)

「私たちはすべての密度を、その多様性を、重なって影響しあう幾層もの意識の流れを、とら

え始めることさえできない。意識の流れはたえず変化しながら心のなかを突き進む。

映画、演劇、文学作品、どの芸術の最後の力でさえ、人間の意識がほんとうはどういうもの

か、かすかにほのめかすことしかできない」(本書)

ボルヘスの時間概念、ウィリアム・ジェイムズやアンリ・ベルクソン、視知覚やサックスがみた

脳炎後遺症患者の視覚の流れや知覚停止の話し、フランシス・クリックとクリストフ・コッホの

意識の神経基盤の研究、などから意識の川を辿る。

最終章の「暗点―科学における忘却と無視」は、「あとがき」を書かれている養老孟司氏によ

れば、「ここにはサックスの科学や思想に関する歴史観がよく出ている」としているが、その

ようになっている。

サックスが子供の頃に、化学の歴史書を読んで、現在酸素とよばれているものが特定する一世

紀も前に、ジョン・メイヨーによって発見されたも同然だったと知ったことを、鮮明に覚えてい

るという。

メイヨーの先進的な研究は、当時広く読まれたが、どういうわけか忘れられ、競合するフロギ

ストン説のせいで影をひそめてしまった。

フロギストン説はその後一世紀のあいだで優勢で、ようやくラヴォアジエがそれを反証したの

は一七八〇年だったという。

サックスが読んだ歴史書によれば「もしメイヨーがもう少し長く生きていたら、フロギストン

説が誕生したときにその息の根を止めて、ラヴォアジエの画期的研究に先手を打っていたこと

は、ほぼまちがいない」と書かれていたという。

このような歴史の忘却や無視は、科学では珍しくなく、サックス自身も、頭痛診療所で働き始

めたばかりの若い神経科医だったときに、それを目の当たりにしたという。

「科学のあらゆる分野に驚くほどよくある暗点だが、それは時期尚早というケースにばかり見

られるわけではない。

知識が見失われ、いちどははっきり認められたように思われた見識が忘れられ、あまり鋭くな

い説明に退歩することもある。

観察結果や新しい考えを受け入れられ、議論され、記憶されるものにするのは何なのか?

明らかに重要で価値があるにもかかわらず、そうなることを妨げるのは何なのか?」(本書)

上述で「暗点(スコトーマ)」という言葉を使っているが、サックスはこの言葉について、

神経学者に使われている「暗点(スコトーマ)」という(ギリシャ語の「暗い」に由来する)用語

は、知覚の断絶または欠落部分を指し、それは基本的に、神経病変によって生まれた意識のす

き間であると説明している。

この「スコトーマ(暗点)」という言葉に関して日本では、認知科学者である苫米地英人氏も使

っており、そこでは「盲点」と訳して使っている。

「偶然性、つまり(幸運でも不運でも)純粋な運の大きな役割は、科学よりも医学においてのほ

うが明白であるように、私には思える。

なぜなら医学では、希少で珍しい症例、あるいはひょっとすると唯一の症例が、ちょうどいい

タイミングでちょうどいい人に巡り会うことが、決定的に重要だからである」(本書)

科学は必然的なプロセスではなく、きわめて偶然的であることを痛感させる空想である、とサ

ックスは主張して本書を終えている。

この最後の言葉は『タングステンおじさん』のなかでも、ほぼ同じように語られている。

「科学の歴史は、決して筋の通った直線的な流れに沿ったものではなかった。

あちこちに飛躍したり、枝分かれしたり、収束したり、脇道へそれたり、繰り返されたり、袋

小路に迷い込んだりするものだったのだ」

こうした歴史をサックスは、科学博物館の図書館に通いだしてから、知るようになったとい

う。しかも少年の頃に。

本書はサックスが手掛けた最後の本であるが、生前に著された著作同様、サックス節全開で書

かれている。特にA・R・ルリヤについても他の著作同様に引用しているのも目に付いた。

サックスは「図書館での読書こそ、私にとって真の教育だった」と『タングステンおじさん』

のなかでも書いていたが、晩年までそれは変わらなかった、と思う。

机の上の金属類を並べていたのも同様だし、文章は手書きか旧式のタイプライターで書いてい

たこともそうなのかもしれない。

サックスが亡くなって、新しい著作が読めないと思うと凄く寂しいが、生前にたくさんの著作

を残してくれているので感謝しかない。

サックスの肉体は滅んでしまったが、その精神は生き続ける。

患者の数人は現在も生存していて、私たちはもう二四年間も付き合っている。

だが、死んだ人も、ある意味では死んではいないのだ。

彼らの記録や手紙は閉ざされることなく、執筆する私の目の前にある。

非常に個人的な意味で、私にとっては彼らはまだ生きているのである。

彼らは単なる患者ではなく、教師であり友人であり、彼らとともに過ごした日々は、

私の人生で最もすばらしいものだった。

私は彼らの人生や存在の一部を保存し、人間の苦しみと生存のための戦いの良き例として、

他の人々のために生かしたいと思う。

『レナードの朝』オリヴァー・サックス