歴史は、たんにむかし何があったかというようなものではない、というのが私の基本的立場で

ある。

歴史を歴史たらしめているのは、われわれ人間が、時間と空間の両方で、同じくらいの遠い距

離まで、つまり自分個人の知覚が及ぶ範囲を超えて世界を把握し、それに構造を与えることで

ある。

歴史とは、人間の住む世界を、時間と空間の両方の軸に沿って、一個人が直接経験できる範囲

を超えた尺度で、把握し、解釈し、理解し、説明し、叙述する営みのことであると、私は定義

する。

ご存知だと思うが、「中国」という漢字の意味は、最初は「国」の「中」を意味していた。

それは、城壁をめぐらした「みやこ」をあらわし、「国」の本字の「國」は、「或(わく)」だ

った。

外側の「くにがまえ」の四角は、城壁をあらわし、内側の「或」の音の「ワク」「コク」は、

武器を持って城壁を守る意味をあらわしている。

しかしのちに、「国」は「邦(ほう)」と同じになり、「邦」は「方」と同じで、「あの方面」

「この方面」を指し、「国」より広くて、日本語の「くに」にあたるようになった。

その意味になった背景は、紀元前二〇二年に皇帝の位に登った漢の高祖の名が「劉邦」といっ

たので、「邦」を発音すれば失礼に当る。

それで「邦」を避けて「国」ということになった。そのために「国」が「くに」の意味になっ

た。

「中国」の本来の意味は首都だったが、それがやがて首都よりも広い意味で使われるようにな

った。

漢の太史令だった司馬遷が、紀元前一〇四年の暦の改革を記念して書きはじめた『史記』に

は、「天下の名山は八つであって、その三つは蛮夷もあるが、五つは中国にある。

中国は崋山・首山・太室・泰山・東莱で、この五山は黄帝が常に遊び、神と会したところである」

とあり、この「中国」は、いまの陝西省の渭河(いが)の流域からはじまって、河南省の黄河中

流を通り、山東省にいたる、東西に細長い地帯を指していた。

さらに、それがのちに広がって、今の「中国」を指すようになるが、これには、十七世紀の満

洲人と、現代の日本人の影響がある、と岡田氏は指摘する。

一六一六年にヌルハチが後金国を建て、一六四四年に清の順治帝が北京に入って玉座に坐る

が、こうして統合された満洲と中国を満洲語で「ドゥリンバイ・グルン」といった「ドゥリン

バ」は「まんなか」、「イ」は「の」、「グルン」は「国」の意味で、漢字では「中国」と書

いた。

これに対して、モンゴルやチベットやトルコ語を話すイスラム教徒は、「トゥレルギ」と総称

され、これは「そと」という意味で、漢字では「外藩」(外の垣根)と書いた。これが三番目の

「中国」の意味であるとしている。

現代でいう「中国」は、日本語の「支那」から来ている。

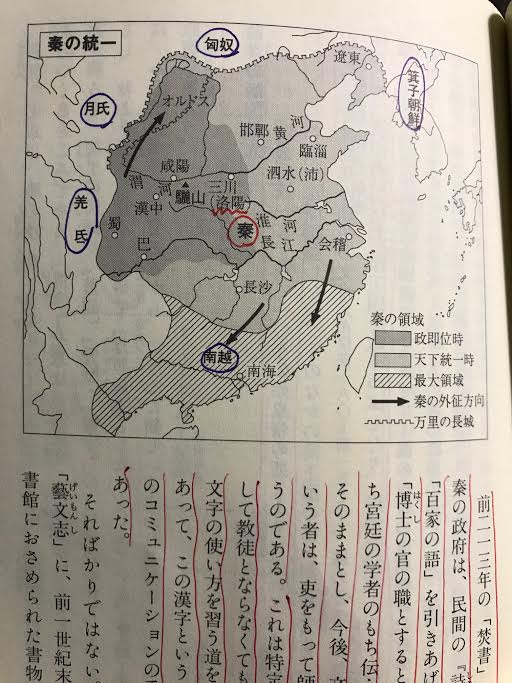

今の「中国」という呼び方の起源は―秦の始皇帝が紀元前二二一年に現在の中国の国土の中央

部を統一して、最初の皇帝になった。

それで外国人はそこを「秦」、その人民を「秦人」と呼んだ。秦は紀元前二〇六年に滅んだ

が、その呼称は残った。

そして、この「秦」がペルシア語に入って「チーン」(Chin)となり、アラビア語に入って「シ

ーン」(Sin)となった。インド諸語では、「チーナ」(Cina)が「秦」、「チーナスターナ」

(Chinasthana)が「秦国」という意味で、それが後漢で仏教の経典が漢訳されると、「チー

ナ」が「支那」、「チーナスターナ」が「震旦」と音訳された。

ヨーロッパではポルトガル語からチーナの名が広がった。

一四九八年に、ヴァスコ・ダ・ガマがインドのカリカットに到着しているが、そのインドで、ポ

ルトガル人は、もっと東のほうにチーナという国があり、芸術が栄えていることを聞いた。

ポルトガル人が実際にチーナの商船に出逢ったのは、一五一一年、マレー半島のマラッカを占

領してからであった。

英語の「チャイナ」(China)、フランス語の「シーヌ」(Chine)、ドイツ語の「ヒーナ」

(China)、イタリア語の「チーナ」(Cina)は、みなポルトガル語起源。

日本では、「漢土」とか「唐土」とか呼んでいたが・・・一七〇八年にイタリアのシチリア生まれ

の宣教師ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティが、日本布教を志して、和服姿で屋久島に上

陸するが、ただちに捕らえられる。

その時に、新井白石が四回訊問しているが、ヨーロッパ人は「チーナ」といっていることに注

目し、古い漢訳仏典で「支那」と音訳されているものを探しだしてこれを当てはめた。

それ以来「支那」を使うようになっていたが、日清戦争に敗れた清国は第一陣の留学生を日本

に派遣してきた。

その留学生等は、日本人たちが自分たちの故郷を「支那」と呼んでいることを、留学してはじ

めて知った。

これまで清国には、皇帝が君臨する範囲を呼ぶ呼称がなく、はじめは日本人と同じように、自

分たちの国土を「支那」と呼んでいた。

しかし、「支那」は意味をあらわさず、表意文字である漢字には都合が悪く、「支那」に代わ

って「中国」を意味を拡張して使うようになった。

十九世紀末からニ十世紀はじめにかけてのことで、ここではじめて「中国」が全国の称呼とし

て登場した。

国民国家という概念は、十八世紀末のアメリカ合衆国の独立と、フランス革命以後に発生した

ものであり、二十世紀になって民族という観念が発生する。国民も国家も民族も、十九世紀か

ら二十世紀にかけて発生したごく新しい観念。

十九世紀~二十世紀はじめの日本では、日本人はすべて天照大神の子孫であるという思想が正

統とされていた。

清朝の中国では、日清戦争で日本に敗れ、近代化・西欧化に踏み切ってから、これをみならい、

漢族はすべて、神話の最初の帝王、黄帝の血をひく子孫であると主張し、中国は「黄帝の子

孫」たる「中華民族」の国だという観念が発生した。

それまでは、現在「漢族」と呼ばれている人びとのあいだにさえ、同一民族としての連帯感な

ぞ存在していなかった。

そのかわりに存在したのは、漢字という表意文字の体系を利用するコミュニケーションで、そ

れが適用する範囲が中国文明圏であり、それに参加する人びとが中国人であった。

本書では、漢族を中心とした中国人の、国民の歴史としての中国史、という形を取っていな

い。

近代的な中華民族とか漢族とかいう観念の形成される以前の時代を中心に、現在の中国に相当

する地域に生きた色々な種族と、彼らの生きた環境について論じられている。

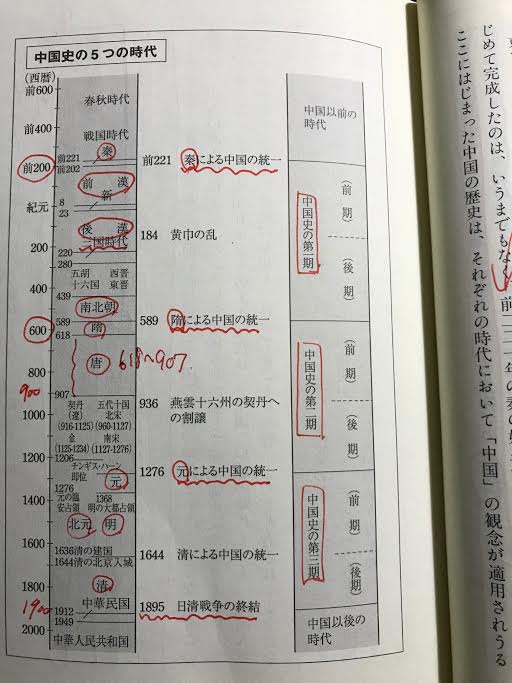

岡田氏の定義によれば、「中国文明」は、紀元前二ニ一年の秦の始皇帝の中国統一にはじま

り、一八九五年の日清戦争における日本の勝利、清国の敗北までを指している。

そして、その「中国文明」を三つの時期に分けている。

①前ニニ一年の秦の始皇帝による最初の統一から、五八九年の隋の文帝による再統一までが第

一期(八百年)

②五八九年の隋の統一から、一二七六年(本書では杭州の陥落をもって南宋の滅亡としている)

の元のフビライ・ハーンによる南北統一までを第二期(七百年)

③一二七六年の元のフビライ・ハーンによる南北統一から、一八九五年の日清戦争の敗戦までを

第三期(六百年)

前二ニ一年より前の時代は、「中国」以前の時代であり、この時代は、のちの漢人の祖となっ

た様々な種族が接触して、商業都市文明をつくりだした時代。

一八九五年よりのちの時代は、「中国」以後の時代として、中国人にとっての歴史が「中国」

の範囲を超え、外のできごとや影響によって左右されるようになった時代。

そして、それらも含め五つの時代区分をしている。

中国以前の時代(?~前ニニ一年)、中国史の第一期(前ニニ一~後五八九年)、中国史の第二期

(五八九~一二七六年)、中国史の第三期(一二七六~一八九五年)、中国以後の時代(一八九五年

~ )。

本書では、それぞれの時代における文明のあり方を検討している。

なかでも「中国以前の時代」が刺激的で参考になった。

この時代がその後の時代にも繰り返される「パターンの原型」があると強く感じる。

そしてこの時代を、司馬遷『史記』の「五帝本紀(ごていほんぎ)』、歴史のはじまりに東アジ

ア世界に君臨した、黄帝、帝顓頊(せんぎょく)、帝嚳(こく)、帝堯(ぎょう)、帝舜(しゅん)とい

う五代の「帝」の理想の治世から説き起こしている。

「帝」というのは、この字に「口」をつけると、「適」「敵」「嫡」の旁(つくり)になるが、

もともと「配偶者」の意味であり、都市の始祖母神の夫と考えられた天の神のことであった。

なので「五帝本紀」の描くものは神代であって、人間世界の歴史の時代ではない。

伝説のもっとも古い層で、最初の人間界の王朝とされていたのは、禹(帝舜のもとで活躍したと

される)という王にはじまる夏(か)朝。

夏朝は、この王朝の子孫をなのる集団や都市が実在していたことから、実在したものと考えら

れている。

この夏朝が、黄河中流の渓谷に沿った、洛陽(らくよう)盆地に中心をおいて、東方、東南方、

南方にのびる内陸の水路をひろがる商業都市網を支配する、東アジアの最初の広域政治組織に

なっていった。

洛陽盆地は、秦嶺山脈の東端にあり、黄河の氾濫の危険に直接おびやかされることもなかっ

た。

そして、もっとも重要なことは、洛陽盆地は東アジアの南北をむすぶ陸路と水路の結節点にあ

たり、「南船」と「北馬」が出会う場所でもあった。

水路の交通路がことごとく一点に集中する場所でもあり、東は日本列島、朝鮮半島、東シベリ

ア、北はバルト海、黒海、西は中央アジア、西アジア、地中海、南はインド洋、アラビア海、

ペルシア湾、紅海が連なっていた。

また、洛陽盆地は、東北アジア、北アジアの寒冷で乾燥した気候帯と、東南アジアの温暖で湿

潤な気候帯とが接触する線上にあり、古くから生活形態を異にする諸民族が洛陽盆地をとりま

いていた。

その線とは、北緯三十五度線のことであり、この線が東アジアを東北部と東南部にわけ、中国

大陸では、これが華中、華南の稲作地帯と、華北の麦作地帯の境界線になっている。

そして、中国の古い文献では、「蛮(ばん)、夷(い)、戎(じゅう)、狄(てき)」の四つに分類して

いるが、これは洛陽盆地からみた、それぞれの住地による称呼であった。

「東夷」は、黄河・淮(わい)河の下流域の大デルタ地帯の住民で、農耕と漁撈(ぎょろう)を生業

とし、「夷」の音は「低」「底」「柢」(てい)と同じで、「低地人」を意味する。

「南蛮」は、河南省西部、陝西省南部、四川省東部、湖北省西部、湖南省西部の山地の焼畑農

耕民を意味する。「西戎」は、陝西省、甘粛省南部の草原の遊牧民を指している。

「北狄」は、山西高原、南モンゴル、大興安嶺の狩猟民を指す。

これら「四夷」の生活圏が接触するのが、洛陽盆地の近辺であり、のちの漢族の遠祖を「中

華」というのは、洛陽盆地の西端、洛河の発源する山が「崋山」であるところからきている。

「中華」は「諸夏」「華夏」ともいうが、先述のようにこれは黄河文明の最初の王朝であった

夏朝にちなむものであり、夏人が最初の中国人だった、と岡田氏は指摘する。

その夏人は、南方から水路づたいに都市文明を黄河中流域にもたらしたと思われ、その証拠

に、歴史時代に実在した夏人の都市は、いずれも秦嶺山脈の南麓の、水路の北端の舟着き場に

あったという。

岡田氏は、その後の夏人の都市の展開に関して『史記』に拠って説明しているが(ここでは省略

する)、夏朝の諸王には龍のからむ話が多いという。

龍(grian)はもともと東南アジアのモンスーン地帯の水神で、蛇形をし、その名は東南アジアの

諸言語で水路を意味する江(kran)に通じている。

中国で古くから龍を信仰する民として有名だったのが、浙江省、福建省、広東省、ヴェトナム

の海岸地帯の住民であった越であった。

越は稲を栽培し、米と魚を常食とし、船に乗って海や河川を往来することを得意とする民で、

水難を避けるため体に龍の紋様の入れ墨をする風習があった。

さらに注意すべきはことは、夏王朝のつぎの殷王朝、つぎの周王朝、つぎの秦王朝を通じて、

帝王と龍の結びつきはみられないが、漢王朝にいたってふたたび龍が皇帝の象徴として登場す

ることであるとしている。

夏の始祖の禹の名は蛇を意味し、その父の鯀(コン)の名は卵を意味する。夏は龍神を開祖とす

る王朝であった。

いずれにせよ、夏は東夷のたてた王朝であり、漢字を最初に使用したのも夏人であり、漢字は

東南方で発明され、それが夏人によって洛陽盆地にもちこまれて、つぎの殷王朝で甲骨文字に

発展したものであろう、と指摘する。

夏は十七代の王の桀(けつ)のとき、殷の湯(とう)という王に敗れて追放され、殷王朝がこれに

かわった。『孟子』の「斉の宣王問いて曰く、「湯、桀を放ち・・・」」の時代だ。

その殷王朝は、前代の夏王朝の中心地に本拠をおいた。そしてこの殷人は、黄河の北から南下

してきた、東北アジアの狩猟民であったという。

殷人が東北アジアの狩猟民であり、「北狄」の出身であった。殷人は山西高原を通って南下

し、夏王朝を倒したのであろう、と指摘する。

そして、周の武王が殷の最後の王、紂、一名帝辛を滅ぼして新しい王朝を樹立する。

時期は前一一一一年かといわれている。『孟子』の「・・・武王、紂を伐つ。これありや」。

殷にかわった周は、もともと山西高原の西南部の汾河(ふんが)の渓谷にいた種族だったが、

「犬戎(けんじゅう)」という遊牧民に圧迫されて西方にうつり、陝西省西部の滑河の上流、岐

山の麓に定着して、「戎」「狄」のあいだに国をたてた。

周は武王のときになって、河南省に進出して殷を倒し、その子の成王のときに洛陽盆地に新し

い国都(成周)を営んで、東方領の支配の中心とした。

しかし、前七七一年にいったて、周の幽王は犬戎の侵入に遇って滅ぼされ、あとを継いだ平王

は洛陽にうつって、ここを正式の国都とし、滑河の渓谷は放棄された。

そして、東遷した周にかわって、滑河の渓谷に発展したのは、「戎」の出身の秦であった。

秦は華北、華中の諸王国をことごとく併合して、中国統一をはじめて完成させたが、その際、

最後まで秦と対抗したのが、斉王国と楚王国であった。

春秋・戦国時代をもっとも繁栄した華北の諸国の一つであった斉国は、もともと西戎の国であ

り、楚という王国は南蛮の出身で、東夷の地に発展したものであった。

前ニニ一年の秦の始皇帝による中国統一以前の中国は、「東夷、西戎、南蛮、北狄」の諸国、

諸王朝が洛陽盆地をめぐって興亡をくりかえしていた。

「中国人とは、これらの諸種族が接触・混合して形成した都市の住民のことであり、

文化上の観念であって、人種としては「蛮(ばん)」「夷(い)」「戎(じゅう)」「狄(てき)」の子

孫である」(本書)

中国の都市の特徴は城壁に囲まれていることで、これは一九一二年の清朝の滅亡まで、あらゆ

る中国の都市の共通であり、城郭都市こそが都市であった。

その中国特有の城郭都市は、市場が原型であった。古代では、市場に入るさいには、手数料と

して、商品の十分の一を脱(ぬ)き取られたが、これが「税」の起こりであった。

中国の本質は、皇帝を頂点とする一大商業組織であり、その経営下の商業都市群の営業する範

囲が、「中国」だった、と指摘する。

「中国文明は商業文明であり、都市文明である。

北緯三十五度線上の黄河中流域の首都から四方にひろがった商業網の市場圏に組み込まれた範

囲が、すなわち中国なのである。

そして中国語は、市場で取り引きにもちいられた片言を基礎とし、それを書きあらわす不完全

な文字体系が二次的に生みだした言語なのである」(本書)

漢字の原型らしいものが発生したのは華中の長江流域であり、これを華北にもたらしたのは、

もともとこの方面から河川をさかのぼってきたという夏人であったという。

夏人とむすびつく系譜をもつ越人は、後世、浙江省、福建省、広東省、広西チワン族自治区、

ヴェトナムの方面に分布し、その故地に残存する上海語、福建語、広東語の基層はタイ系の言

語であるという。

なので、この地方に故郷をもち、洛陽盆地を中心として最初の王朝をつくった夏人の言語も、

タイ系であった、と推測されている。

表意文字の漢字は、もともと同じ字形にいくつもの意味をあてはめ、それぞれタイ系の夏人の

言語で読んでいたが、のちに整理されて、一つの漢字にはただ一通り、一音節の語をあてて読

むようになった。

しかし、タイ系の言語といえども、あらゆる語が一音節からなるということはありえなく、漢

字の音は、意味というより、その字の名前という性格のものになってしまったという。

こうなると、漢字のもっとも効果的な使用法は、実際に人々が話す言語の構造とは関係なく、

簡単な原則にしたがって排列することになる。

そうすると、表意文字の体系であるから、言語を異にする人々のあいだに通信手段として使え

ることになる。

そしてそのように排列された漢字を、それぞれにわりあてた一音節の音で読むと、まったく新

しい人工的な符号ができあがる。

こうしてつくりだされた人工的な言語は、日常の言語とはぜんぜんちがう、文字通信専用の

「言語」となる。これが「雅言(がげん)」である、と岡田氏は指摘する。

「雅言」は、性・数・格も時称もない、ビジン(pidgin)風の言語の様相を呈し、これは夏人の言

語をベースにして、多くの言語、戎、狄のアルタイ系、チベット・ビルマ系の言語が影響して成

立した古代都市の共通語、マーケット・ランゲージ(market language)の特徴を残したものと

考えられる、と指摘する。

「雅言」は『論語』の「述而」編にある表現であり、「雅」は「夏」と同音であり、「雅」

「夏」は、商人、商売を意味する「賈(か)」、値段を意味する「価」、ブローカーを意味する

「牙(が)」とも同音であるという。

「雅言」は夏人の言語であると同時に、市場の言語であり、夏人は「賈人」、商人であったと

している。

さらに、夏人が商人であったと同様に、夏にとってかわった殷人の自称は「商(しょう)」で、

殷人も商人であった。

秦の始皇帝が漢字の字体を統一して「篆書」をつくりだすが、漢字の字体を統一するのがやっ

とだった。

始皇帝が書物を焼いた目的は、民間において野放図な漢字の使用が行なわないようにというも

のだった。(『シナ(チャイナ)とは何か』)

一世紀から二世紀にかけての時期には、儒教の国教化、テキストの公定化は、これまで文字に

よるコミュニケーションに無縁であった階層にも、文字を浸透させてゆき、漢字の知識が普及

する。

製紙法を完成せたのは、宦官の技術者であった蔡倫(さいりん)であり、一〇五年に皇帝に奏上

して採用されている。

一八四年に黄巾の乱が起こると、中国の人口は極端に少なくなった。これは事実上、漢族の絶

滅である、と岡田氏は指摘している。

そして、それに続いて起こった五胡の移住と、五胡十六国の乱、南北朝の時代をつうじて、華

北の支配者がすべてアルタイ系、もしくはチベット系の種族になり、漢語を話す人々も漢族で

はなく、その話す漢語もそれまでの秦・漢時代までの言語と同じではなくなっていく。

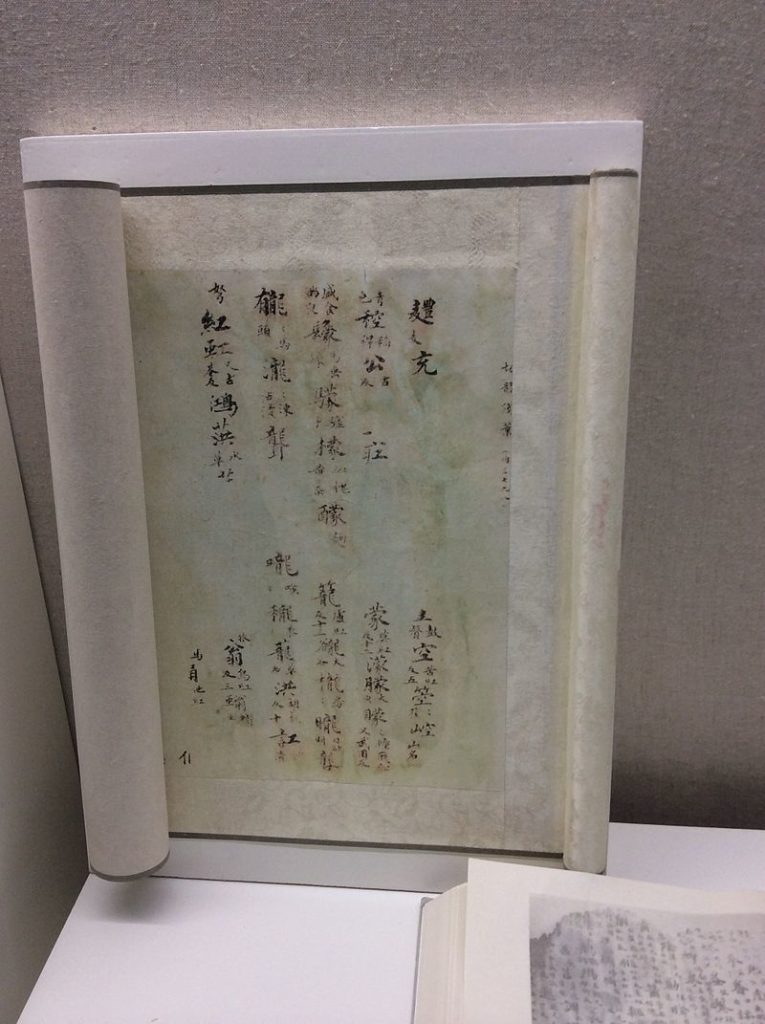

そんななか出現してきたのが「反切」と「韻書」であり(後に『切韻』として総合される)、ア

ルタイ系の言語の音韻を基層としていた。

『切韻』残簡

その『切韻』(五巻)は、六〇一年に陸法言(りくほうげん)が、つくったもので、隋が天下を統

一した直後のこと。

陸法言は鮮卑人(せんぴ)で、古来の韻書の記述を総合して、漢字の発音の標準を定めようとし

て、『切韻』を編纂した。

この時代の王朝である隋も唐も、帝室は鮮卑系の王朝であった北魏、西魏、北周のもとで実現

した、鮮卑族(もともとは北のモンゴル草原からきた北狄)と、鮮卑化した漢族の結合した集団

のなかから出てきたものだった。

『切韻』は、それまでいろいろな流派の学者が口伝えで伝えてきた読み方を整理したものであ

り、完成まで十年かかったといわれている。

さらに、この時代(隋)から科挙の制度がはじまり、詩文の能力の試験の成績によって、人材を

登用して官吏とすることにした。

身分や出身地にかかわりなく、だれでも漢字の使用能力さえすぐれていれば、政府の要職につ

くことができ、富と権力を手にすることを可能にした。

これは多言語国家であり、漢字とその組み合わせにもとづいた人工的な言語以外にコミュニケ

ーションの手段がなかった中国においては、きわめて必然のことであった、と岡田氏は指摘す

る。

そして、詩文を読みこなし、つくりこなすためには、標準的な漢字音に精通していなければな

らなく、その標準的な漢字音を知るための手引書としておおいに重宝されたのが『切韻』であ

った。

これ以後、『切韻』は中国の歴代の韻書における韻の分類の基礎となった。「中国語」の一種

の基準とされるにいたった。

六七七年には、鮮卑系の長孫訥言(ちょうそんとつげん)の改訂本がつくられ、七五一年には、

孫愐(そんめん)がさらに増訂して『唐韻』となり、一〇一一年の宋に入っては『広韻』となっ

た。

これは以後の中国王朝の首都の標準語が『切韻』音になったという意味ではなく、中国では、

話し言葉の発音は、漢字の読み方とは別個の系統のものであって、漢字の読音は、普通の中国

人にとっては意味のわからない、まったく人工的なものであった、と指摘している。

しかし、科挙の試験とそれを受けるための教育の普及は、本来は人工的な記号体系である漢文

から、中国人の日常の話し言葉への大きな影響をもたらすことになったという。

木版印刷術の発達のおかげであった。

それでも、出身の地方がちがえば、その発音もちがい、耳で聞いただけでは理解できず、字に

書いてはじめて理解できる性質のものになってしまう。

その結果、ただでさえ未発達な語彙をさらに圧迫して、情緒の方面の語彙の発達を阻害するこ

ととなり、さらに熟字のストレートな借用を促進するという悪循環を招くこととなった。

もともと抽象的な表現にむいていない漢字の性質がこれに拍車をかけて、中国人の感情の自由

な表現はほとんど不可能になったのである、と岡田氏は指摘する。

「漢文は行政システムのなかにおけるコミュニケーション手段として発達したもので、

人間の内面や情緒を表現するものではない」

「漢詩で表現されているのは、あくまでも即物的な風景だけである」

(『シナ(チャイナ)とは何か』)

耳で聞いてわかる共通語を作ろうという考えは、中華民国ができたあとの一九一八年までなか

った。いつの時代も人口の一割程度の人しか漢字を使えなかった。

ここまでが「中国以前の時代」と「中国史の第一期(前ニニ一~後五八九年)」、「中国史の第

二期(五八九~一二七六年)の前期」までの個人的に参考になった箇所を抽出した。

特に文字(漢字)に関して着目しているのが目に留まり、「中国史の第一期」と「中国史の第二

期前期」にまで照射されているので、そこの箇所を中心に抽出した。

本書での岡田史観の「中国文明」は、紀元前二ニ一年の秦の始皇帝の中国統一にはじまり、

一八九五年の日清戦争における日本の勝利、清国の敗北まで、の三つの時期に分けているが、

以下がまとめたもの。

第一の中国の時代は、紀元前二ニ一年の秦による統一から、五八九年に隋の文帝が陳を滅ぼし

て天下を統一するまでの約八百年の時代。

漢族の天下が、北族の天下へと変わっていき、その変わり目の契機が一八四年の黄巾の乱であ

った。それによって、漢族は激減し、北族が中国に入居し、北族の天下となった。

第二の中国の時代は、五八九年の隋の統一から、一二七六年(本書では杭州の陥落をもって南宋

の滅亡としている)の元のフビライ・ハーンによる南北統一までの約七百年の時代。

この時代は、北族系の隋・唐・五代・宋の帝室が君臨したが、北宋では「中華思想」を主張する議

論が勢力を占め、当時のいわゆる「漢族」は「北族」である事実が不明瞭になった。

代わりに、トルコ帝国・ウイグル帝国・契丹族の遼帝国・女直族の金帝国・モンゴル族の元帝国な

どの新北族が勢力を得てきた。

九三六年に遼の太宗が後唐の内紛に干渉して、後晋から燕雲十六州を得たとき、前期の旧北族

が負け、後期の新北族が勝った。

第三の中国の時代は、一二七六年の元のフビライ・ハーンによる南北統一から、一八九五年の日

清戦争の敗戦までの約六百年。

この時代は、モンゴル帝国によって、ほとんどのアジアと東ヨーロッパの政治・経済が統一さ

れ、世界史がはじまった時代。

そのなかでも一三六八年の宗教秘密結社系の明は、逆行した現象に見えるが、元は依然として

モンゴル高原に生存しており、モンゴル帝国から分かれた諸国はユーラシア大陸に割拠してい

て、明はその一例に過ぎない。

その後の清では、満洲・モンゴル・漢族・チベット・トルコ系イスラム教徒を政治的に統合する一

方、各人種の経済を厳密に分断して、ほとんど元の統一を再現した。

日清戦争は、二千一百年を超す皇帝制度と中国文明の終わりを告げた事件であった。

それ以来、中国は日本を模範し続け、この時期の中国は、独自の文明を持たない。

「中国文明」の時代は、十九世紀で終わったと定義する。

明から清にかけての時代は、『紫禁城の栄光』(講談社学術文庫)で詳述されている。

著者は満洲語研究グループの神田信夫氏・松村潤氏・岡田英弘氏。

一般の中国(シナ)史では、三千~四千年続いて、その内部で王朝だけが交代したにすぎない、

中国史の枠組みは変わらない、としているが、本書を読めばそうではない、ということがよく

理解できる。それはユーラシア史全般に精通しているから導けた歴史観でもあるだろう。

個人的には、中国の芸術はすばらしいと思っているし、道教や仏教は面白いと感じている。

本書は新書でコンパクトにまとめられているとはいえ、盛りだくさんの内容になっている。

的確に判断して構造を与えているので、騎馬民族が颯爽と草原を駆け抜けたように、本書を読

み通すことができる。

全集のⅣ巻に収録されている『シナ(チャイナ)とは何か』は、本書より噛み砕いて記述されて

いる印象を受ける。(ほぼ同じ記述もあるが)

奥さんの宮脇淳子氏の『真実の中国現代史』でも、1章を割いて近代以前の中国(シナ)の歴史を

岡田史観に拠って説明しているが、これちらの方が、もっと噛み砕いて分かりやすく説明され

ている。

この記事でうまく説明できたとは思っていないが、参考になれば幸いです。

歴史は言葉による解釈だから、いくら時間が経過しても、人間のいないところには歴史はな

い。しかし、人間がいたからといって、歴史が自動的に発生するわけではない。

言葉になった瞬間に歴史が誕生する。

歴史は言葉そのもので、あくまでも文章の力によってイメージを喚起する。

その意味では、歴史は文学である。

『歴史とは何か Ⅰ』岡田 英弘