源は同じ流れぞ石清水堰き上げて賜べ雲の上まで

源頼朝

平治元年(一一五九)、平治の乱で父義朝(よしとも)は敗死し、

頼朝は逃亡の末に捕縛され、処刑される運命にあった。

平清盛の継母池禅尼(いけのぜんに)の嘆願で九死に一生を得て、

伊豆に配されたことは周知の通りである。

一介の流人となった頼朝が、平氏打倒の兵を挙げたのが治承四年(一一八〇)、

それから十年足らずで彼は対抗する武士勢力を全て倒したことになる。

まさに「流人の奇跡」以外の何ものでもない。

『源頼朝-武家政治の創始者』元木 泰雄

本書は、前作『河内源氏 頼朝を生んだ武士本流』の続編。

前作では、河内源氏の「武家棟梁化」、東国武士の組織化が鎌倉幕府の成立をもたらしたとい

う通説に疑問を呈している。

そして今作の本書では、「どのようにして頼朝は幕府を築いたのか。このことが大きな問題に

ならざるをえない。本書は不十分ながら、その一応の答えである」としている。

著者は中世前期政治史がご専門の元木 泰雄(もとき・やすお)氏。

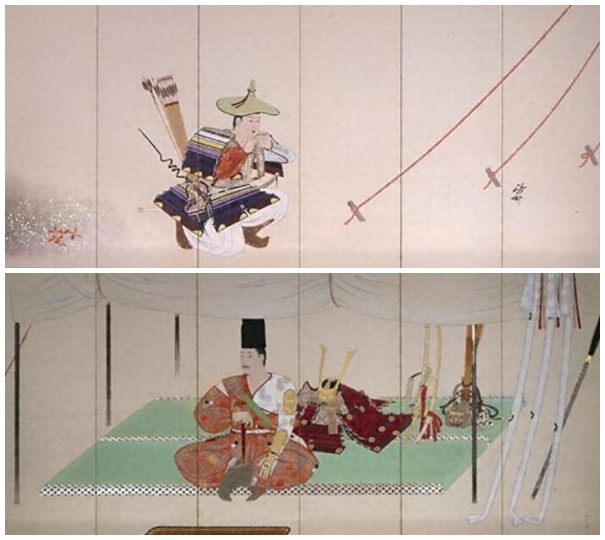

(左)伝源頼朝像(模本) (右)伝源頼朝坐像

本書冒頭に掲げられているが、以下、簡単に頼朝の生涯を。

誕生の記録はなく、生年は死没時の享年から遡及したもであるが、頼朝は、久安三年(一一四

七)に生誕している。

父は河内源氏の武将義朝、義平(よしひら)・朝長(ともなが)という二人の兄がいた。

母は「熱田大宮司」藤原季範の娘で、名を「由良」とする説もあるみたいだが、根拠は不明

確。

十三歳の平治元年(一一五九)、父義朝のもと平治の乱で初陣を飾るも敗北、父は殺され、頼朝

は逃亡先の尾張で捕らえられる。

処刑されるところを清盛の継母池禅尼の嘆願で助命された。翌年、伊豆に配流され、当初は伊

藤祐親、つぎに北条時政の監視を受ける。

治承四年(一一八〇)八月、挙兵し、同年中に南関東を占領、寿永二年(一一八三)十月には東海・

東山両道の軍事・警察権を付与され、元暦二年(一一八五)三月、壇ノ浦合戦で平氏を滅ぼした。

同年暮れに、対立した義経が挙兵、没落すると、諸国に「守護・地頭」を設置。

文治五年(一一八九)、平泉藤原氏の泰衡(やすひら)に圧力を加え義経を殺害させ、義経隠匿を

口実に平泉藤原氏を滅ぼす。

建久元年(一一九〇)十一月、配流後初の上洛を果たし後白河院と対面する。

建久三年、後白河院が死去したあと、征夷大将軍に就任し、建久六年には再度の上洛を果た

し、東大寺落慶供養に出席する。

同時に大姫入内工作に奔走するが、大姫の死去で失敗に終わる。三度目の上洛を期したもの

の、建久十年正月十三日、鎌倉で死去する。享年は五十三。

伊豆で挙兵した頼朝は、石橋山で敗北し、一時は自害を覚悟したが、梶原景時の「有情之慮(う

じょうのおもんばかり)」に危機を救われた。

安房に渡海し(海上で三浦一族と合流)、房総半島で勝利すると軍事的優位は決定的となった。

乳母子でありながら頼朝を裏切った山内首藤経俊は、処刑されるはずであったが、助命してい

る。

このことが、降伏者に寛容な態度をとることを明示し、石橋山合戦などでいったん頼朝に敵対

した多くの武士たちの参入を促進する結果になった。

そして、頼朝は烏合の衆だった東国武士相互の衝突を回避し、孤立した大庭景親ら、中心的な

平氏家人を攻撃目標として東国武士を結合させた。その結果、軍団は急速に膨れ上がった。

「頼朝は、平氏をはじめとする外敵の脅威を煽り、勝利で敵方所領を没収し新恩給与を行うこ

とで、対立を糊塗し結合を維持したのである。

しかし、内部対立という脆弱性を内包した軍団は、戦乱終了による外敵の消滅、平時への移行

とともに矛盾を露呈する。

そして頼朝没後、鎌倉幕府は大規模な内紛に見舞われることになる」(本書)

父義朝が居館を有し、「曩祖」(先祖)源頼義以来の由諸をもつ鎌倉を拠点とした。

清盛は、頼朝の反乱を鎮圧すべく、孫の維盛を大将軍として追討軍を派遣する。

その追討軍と頼朝・甲斐源氏の連合軍とが衝突したのが、富士川合戦。

しかし、富士川合戦の前に鉢田合戦があり、清盛の三男宗盛の知行国駿河の目代橘遠茂や有力

な平氏家人長田入道らの軍勢が駿河鉢田で、武田信義以下の甲斐源氏の前に壊滅している。

甲斐源氏は、源義家の弟義光の子孫で、河内源氏の傍流にあたる。頼朝から独立して行動して

いた。

「富士川合戦は、平氏の自滅ともいうべき潰走と、追撃する源氏との小競り合いで終わった。

合戦自体は小規模なものでしかなかったが、その結果はきわめて重大なものとなった。

頼朝の南関東支配は継続し、独立国の様相を呈する。

また、追討軍の敗退は平氏政権の権威を崩壊させ、内乱の長期化・深刻化をもたらした。

富士川合戦は源平争乱の本格化を告げる狼煙となったのである」(本書)

『吾妻鏡』によれば、平氏軍追撃を命じた頼朝に対し、上総介広常・千葉常胤・三浦義澄ら有力

家人が、常陸国の佐竹氏をはじめとする敵対勢力の存在を理由に反対したため、頼朝も上洛を

断念したという。

京を無視して東国独立をめざしたかのように考えるのは疑問である、と著者は指摘している。

上洛を断念し、黄瀬川宿(静岡県沼津市)に逗留していた頼朝は、弟義経と運命的な邂逅を果た

す。

紙本著色黄瀬川陣〈安田靫彦筆/六曲屏風〉

「当時の客観的情勢から判断して、頼朝が上洛を断念するのは当然であった。

坂東には、『吾妻鏡』にみえる佐竹氏のほか、常陸の源(志田)義広、上野の源(新田)義重、下

野の藤原(足利)俊綱ら、平氏家人や、源氏一門だが頼朝に帰服しない豪族も多数存在してい

た。大軍を率いて坂東を留守にすることなどありえないのである」(本書)

頼朝は鎌倉へ帰り、その途中の相模国府で初めて論功行賞を行った。

そして、ここでその後の鎌倉幕府における主従関係の基軸となる本領安堵・新恩給与が打ち出さ

れ、封建主従関係が樹立される。

鎌倉に帰った頼朝は、広常・常胤・義澄らが脅威とした常陸国の佐竹氏討伐に出撃する。

一時は苦戦するものの、佐竹一族の分裂を利用して隆義の子秀義の籠もる金砂城(茨城県常陸太

田市)を攻略し、秀義を陸奥国に逃亡させたという。

しかし、佐竹氏は隆義の帰郷で再起し、平泉藤原氏と並ぶ脅威となっていた。

「相模国府における論功行賞で、所領を媒介とした主従関係を約束された武士たちは、

鎌倉の侍所において頼朝と対面し、目にみえる形で頼朝と正式の主従関係に入った。

頼朝のもとに組織された新たな集団である御家人が成立したのである。(中略)

まだ地域権力に過ぎず、全国政権化していない段階で幕府の成立と言い切れるかという問題は

残るが、幕府成立の大きな画期の一つであることは疑いない」(本書)

頼朝が鎌倉に新邸を築き、御家人と主従関係を固めていた頃、清盛は反転攻勢をめざしてい

た。

福原遷都を諦め、京に遷都し、天皇・院を保護下に置くが、治承五年(一一八一)閏二月四日、清

盛は熱病で急死する。享年六十四。

清盛の死去は大きな変化をもたらし、後継者の宗盛は政権を後白河に返上し、平氏政権は消滅

した。後白河院政が全面的に復活する。

「それまで、頼朝の喫緊の政治課題は、安徳天皇・平氏政権の打倒と後白河の救援、平氏追討軍

への迎撃態勢維持であった。

しかし、平氏政権が消滅し、後白河が朝廷の中心となった以上、後白河救援という上洛の名目

は失われ、軍事活動は休止せざるをえない。

逆に平氏追討軍が下向する危険も低下したことから、頼朝は「東国経営」に力を注ぐことにな

る」(本書)

頼朝は後白河に和平提案を行い、後白河から頼朝の和平案を示された宗盛は、父清盛の遺言を

盾に一蹴してしまう。しかし、敵対する意思がないことを頼朝は後白河に認識させた。

信濃で挙兵した木曽義仲は、頼朝との競合を回避して北陸道に進み(越中・加賀で二度にわたる

合戦で平氏軍は壊滅)、そこから入京し、平氏を都落ちに追い込んだ。

入京した義仲と行家は、後白河から平氏追討を命じられる。配下の乱暴に手を焼いた院が、体

よく追い出した。義仲は、追われるように西海の平氏追討に出立する。

「平氏に西国を押さえられ、京で義仲の乱行に苦しむ朝廷にとって、最後の頼みの綱が頼朝で

あり、彼の上洛を待望する声が次第に大きくなるのも当然であった。

義仲不在を利用して、後白河は頼朝と緊密な交渉を開始することになる」(本書)

頼朝は軍事・警察権のみならず、国衙在庁に対する命令権、東国行政権を獲得し、事実上の東国

支配権を得た。

その後は、頼朝の代官である弟範頼・義経らが義仲を討つが、頼朝軍を待ち構えていたのは、讃

岐国屋島を経ち福原を奪回した平氏軍であった。

一の谷・屋島・壇ノ浦の合戦で平氏を滅ぼし、義経を追い込み、平泉藤原氏を滅ぼし、翌年に上

洛する。

後白河院・後鳥羽天皇・九条兼実らと対面し、大納言・右大将に就任するが、官職を辞任し鎌倉に

下る。

後白河院が死去すると、頼朝は朝廷に大将軍任命を要請し、征夷大将軍に就任。富士野で巻狩

り(狩猟)をし、範頼を伊豆に流し殺害。

北条政子・大姫・頼家を伴って再度上洛し、東大寺大仏殿落慶供養に出席し、大姫入内工作を行

う。しかし、大姫が亡くなり、朝廷に対する影響力を低下させた。

そして、建久十年(一一九九)正月十一日に出家し、二日後の十三日に息を引き取った。

享年は五十三。

「対立の背景を突き詰めれば、後継者問題の不安定さなど、鎌倉幕府の組織が、まだ幼弱だっ

たことに行き着く。

また、頼朝自身が上洛できず、幕府の基本的な一つである王権守護を、義経に委ねざるをえな

かったことも両者の亀裂を招いた一因であった。

草創期における、後継者をめぐる内紛は、観応の擾乱(一三四九~五二年)を惹起した足利幕

府、秀次一族の粛清を招いた豊臣政権をはじめ、多くの戦国大名らにも共通する。

頼朝は落としどころを考え、あくまでも冷静に対応しようとしたといえる。

しかし、兄弟の軋轢は大きな政治問題を惹起し、悲劇的な結末を迎えるのである。

兄弟の関係を破砕したのは、鎌倉幕府草創期の政治状況であった。

まさに運命の歯車の齟齬が惹起した事件だったといえるのではないか」(本書)

法華堂跡・源頼朝墓

本書は、スタンダードな頼朝伝となっている。しかし、堅苦しく描かれているので、少々読み

づらくなっている。

「・・・生命の危機に直面した彼は、そのたびに救われたのも事実である。

自らを滅ぼそうとする者と救済する者、彼はそれを見分ける術を身につけたはずである。

そして、単に人を疑うだけでなく、信じられる者を選び、その力を利用する、

そしてさらに彼らの絶大な信頼を得る、そうした術を体得していったと考えられる。

そうでなくして、一介の流人が武士政権の頂点に立つことはありえないのである」(本書)

上述の文は本書から引用しているので、当然、頼朝を指しているのだが、家康について書かれ

ている、といわれても違和感なく読めてしまう。

その家康は『吾妻鏡』を愛読書とし、同時に政治教科書としていた。

『徳川実紀』には「常に鎌倉右幕下の政治の様、御心にやかないけむ、その事蹟どもかれこれ

評論ありしこと多し」とあり、家康は常に頼朝を見てさまざまに評していたという。

もちろん、頼朝の一面は反面教師としてもあっただろうけど。

山本七平は『徳川家康』のなかで、両者を比べ、共通点を次のように指摘している。

「・・・性格的には必ずしも同じといえないが、頼朝と家康にはさまざまな共通点がある。

まず急がずに内をかためること。富士川で平家の大軍を撃破しながら京都へと追撃せず、

立ち返って鎌倉にもどってまず関東で足場をかためたこと。そして鎌倉から動かず、義仲に先

を越されても慌てる気配がない。

軍を動かすときには必ず何らかの大義名分を掲げ、戦闘の決着は必ずつけて止めをさすこと

等々・・・・・・。

さらに幕府を関東に置いて朝幕をはっきりと分け、純然たる政治の部分だけを抽出してこれを

幕府が握り、その他のことは朝廷にまかせていたこと等々も、頼朝の行き方と同じである。

(中略)問題はむしろ反面教師としての頼朝であり、源氏三代で亡び、実権は北条氏に移ったこ

とである。むろん家康はこれを望まなかった。

では、どのようにしてこれを防ぐべきかを、彼は『吾妻鏡』の中に見出そうとしたらしい」

(『徳川家康』)

少年時代に伊豆に流された頼朝と、今川の人質であった自分との間に、何かの共通点を見出し

ていたのかも知れない。

家康も頼朝も戦闘に関しては、そんなに強かったわけではなかったが、政治家・戦略家としては

優れていたということだろう。大久保利通も同じタイプに思える。

「戦略の世界」、要するに大規模戦争のような「戦略の世界」では、

いくら「戦術レベル」で大成功を収めたり、戦闘で目覚しい勝利を収めたり、

作戦に成功して「戦域レベル」で相手国領土を占領できたとしても、

「大戦略」のレベルですべてが覆ることがあるのだ。

最終的な結果は、最上位の「大戦略」のレベルで決まるからである。