古典とは何世代もの人々がさまざまな理由からひもとき、読む前からすでに読みたいという気

持ちになり、理解しがたいほど忠実に読みふける書物のことである。

「古典について」ホルヘ・ルイス・ボルヘス

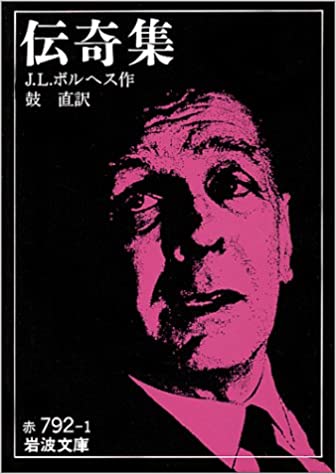

『八岐の園』が発表されたのは1941年。

その初版には、「バベルの図書館」「円環の廃墟」「『ドン・キホーテ』の作者ピエール・メ

ナール」など、主に1939年から41年の間に雑誌『スール』に発表された短編が8編収録されて

いる。そして、これに新作数編を追加して『伝奇集』(Ficciones)のタイトルでエメセー社から

出版されたのは1944年。ボルヘスの名を世界に広める出世作となった。

記念碑的名作でもある『伝奇集』は現実を揺さぶるエッセイ風の短編が16作収録されている。

調べるまでもないと思うが、スペイン語の辞書で”Ficciones”を調べてみると、

1、《文学》フィクション、虚構、2、作り話、作り事、と掲載されている。

「伝奇集」という言葉をあてた鼓直さんは素晴らしかった。

“Ficciones”(1944)

Jorge Luis Borges(1899-1986)

2003年にノーベル文学賞を受賞した南アフリカ出身のJ・M・クッツェーは『世界文学論集』

の中で、『八岐の園』の短編で最もすばらしいのは「トレーン、ウクバル、オルビス・テルテ

ィウス」と「バベルの図書館」である、と記している。『伝奇集』の巻頭はその「トレーン、

ウクバル、オルビス・テルティウス」であり、いきなり面喰らう。

「トレーン、ウクバル、オルビス・テルティウス」は、実在の人物と架空の人物、実在の書籍

と架空の書籍を交錯させている。これだけでも混乱するのだが、さらにボルヘスはそこに哲学

的議論も織り交ぜ、独特のプロット展開で現実と虚構の境界を破壊する。先程のクッツェーも

「哲学的議論が用心深く展開して物語となり、小説が、読者がつねに作者より一手遅れるチェ

スの一局のような確実さで進行する」と指摘している。

冒頭の語り手の「私」は、「ビオイ・カサーレス」なる人物との対話を通して『ブリタニカ百

科事典』に記載されてたウクバールの存在を知る。物語が進み、その国の文学にトレーンとい

う架空の地域が登場することまで突き止める。そして、語り手の父の友人という人物の遺品か

ら『トレーン第一百科事典』なる書物が発見されると、唯心論に支配されたトレーンの実態が

ぼんやりと明かされる。読者はさらなる混乱に拍車が掛かり、迷宮の淵に飲み込まれる。

この作品は1940年に発表されているが、この物語の巻末には「一九四七年の追記」が付けら

れており、そこでは、架空の地であったはずのトレーンはすでに現実世界に足跡を残しはじめ

ていることが明かされる。この場面に遭遇した時には度肝抜かれた。

クッツェーはこの物語について60年代に行われたボルヘスのインタビューを紹介している。

そこでのボルヘスは、ある世界の全体的記述によってその世界を発明する知的可能性を探求す

る他に、「トレーン」は、「自分の日常世界、過去、そして先祖たちの過去が滑り落ちていく

ように感じる」語り手の「狼狽」を探求しているのだと述べているという。

このインタビューからクッツェーは、この短編に隠された主題は、「自分が理解できない、新

しく、圧倒的な世界に溺れつつある男」である、と指摘している。しかし、クッツェーの洞察

力が冴え渡るのは、暗い色調で書かれているとはいえ、理念的宇宙が現実の宇宙を乗っ取って

いく過程を語り手が記録するときの興奮、あるいは創造の歓喜とさえ言えるものである、と見

切っていることだ。続けてクッツェーは、その乗っ取りは、ボルヘス特有の逆説のひねりで、

私たちのいる宇宙はすでに模造品、いやおそらく無限に続く模造品の模造品である可能性が高

いという認識に至るのである。四半世紀後にこの一九四〇年の短編を振り返って、ボルヘス

は、昔のもっと悲観的だった自分の情念の色合いを見出している、と当時のボルヘスの胸中ま

で言及している。

1938年にボルヘスは大怪我をし、敗血症にかかり丸二週間四〇度近い高熱が続いて死の一歩

手前まで彷徨っている。死の世界から生還したボルヘスが最初に書いた作品が『八岐の園』に

収録された、「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」だった。

主人公のピエール・メナールはフランスの詩人−ポール・ヴァレリーのマイナーな同時代人

−だが、ある時セルバンテスの『ドン・キホーテ』を書こうと決意する。ピエール・メナール

は、セルバンテスの世界に完全に浸り切ったため『ドン・キホーテ』を一字一句だがわず書く

ことができ、セルバンテスになりきってその時代のスペイン語を身につけて書こうとする。

だが、ピエール・メナールは二〇世紀の人間であり、自分の経験を通して『ドン・キホーテ』

を書かなければ意味がないと考える。しかし、ボルヘスはセルバンテスの『ドン・キホーテ』

の一節とメナールが書いたとされるそれとを並べて引用する。セルバンテスの一節とメナール

の一節は一字一句同じ文章であったが、ボルヘスはメナールの文章の斬新さをしれっと大真面

目に説明する。「文体の対照もまた甚だしい。メナール−彼は結局、外国人である−の擬古的

な文体にはある気取りが見られる。先駆者の文体にはそれがなく、その時代の普通のスペイン

語を自在に操っている」。

小説としては最も不満が残るものだとし、それでもこの作品の知的大胆さは注目に値すると述

べたクッツェーだが、「ピエール・メナール」が基盤にしている思想は、ディヴィッド・ヒュ

ームに見出すことができると述べている。この物語でボルヘスが達成したのは、哲学的懐疑論

の逆説が優雅に上演され、そのめまいのするような結論に至るまでの追求されるような容器(こ

の場合不完全だが、後に続く短編で急速に完成される)の発明であると指摘する。

ボルヘスの短編で最も有名な「バベルの図書館」。

無限数の六角形の回廊で成り立っており、真ん中に大きな換気孔がある。しかしその図書館

は、その円周は到達不可能な球体になっている。広大な図書館には同じ本は二冊ない。

「図書館は無限であり周期的である」。老司書の回想を通して、ボルヘスの憧れを具現した架

空の図書館が描き出されている。クッツェーも絶賛している作品である。

そのクッツェーが驚愕すべき作品であると述べたのが「記憶の人、フネス」である。ぼくもボ

ルヘスの作品の中で一番好きな物語である。

無学な田舎の若者イレネオ・フネスは無限の記憶力を持っている。フネスは「世界が始まって

以来、あらゆる人間が持ったものをはるかに超える記憶を、わたし一人で持っています」と語

っている。

主人公のフネスはプリニウスの『博物誌』をラテン語の辞書だけを頼りに読み、丸々暗記して

しまう。ひと目見ただけで一本のブドウの木の全てのつる、房、実のひとつひとつを知覚して

しまう。一八八二年四月三十日の夜明けの、南にただよう雲の形を知っていて、それを記憶の

なかで、一度だけ見たスペインの革装の本の模様とくらべることもできる。フネスの記憶を逃

れるものは何ひとつない。しかしそれだけではなく、視覚的映像のひとつひとつが筋肉や熱な

どの感覚と結びついている。

この驚愕するフネスの能力に関して、脳神経科医のオリヴァー・サックスは『妻と帽子とまち

がえた男』の中で興味深いことを指摘している。「ボルヘスの「フネス」が、ふしぎにルリア

の『偉大な記憶力の物語』の患者と似ているので、私は、しばしば、ボルヘスは実際に記憶亢

進患者に会ったことをもとにして書いたのではないかと思ったものだ」。ルリアとは旧ソ連の

偉大な神経心理学者A・R・ルリアのこと。ルリアの著作には何でも記憶してしまう人が登場す

る。記憶増進や認識力が亢進患者の場合は、記憶力や認識能力が、生まれつきいつも活発で生

産的であり、生得的で、内在的で、かつ程度が異常であるという。

そんなフネスは、あまりにも膨大な記憶の重圧に耐え切れなくなり、若くして病で死んでしま

う。スペイン語の翻訳者である木村榮一氏は、「このストーリーには、ボルヘス自身の人並み

すぐれた記憶力に恵まれた自分自身を葬り去りたいという気持ちがこめられているように思え

ます」と述べている。クッツェーはこの作品に対して、「この短編で新しいのは、明らかにそ

れと分かるアルゼンチンの社会的現実の中にフネスを埋め込んだボルヘスの自信と、この悩め

る若者、「多様で、瞬間的で、耐えがたいほど精緻な世界の孤独かつ明瞭な傍観者」に対する

一抹の人間的憐憫である」と指摘している。

ボルヘス自身がこの作品に対して直接言及したものは目にしていないが、1932年の「論議」

の中で興味深いことを語っている。「われわれはよく複雑に入り組んだ状態を概念化して単純

なものに変えるが、それを瞬間的に行っている。何かを知覚し、注意を向けるという行為自体

は選択的なものである。つまり、われわれが何かに意識を向け、それに集中するというのは、

興味のないものを無視することにほかならない。われわれは記憶、恐怖、予見をもとにしても

のを見聞きしている・・・」。その後続けて肉体が無意識的なものであることを説明し、「わ

れわれの生は一連の順応、つまり忘却の教育である」と、オリヴァー・サックスも同調しそう

なことを語っており、「フネス」という特異なキャラクターを創作したことも頷ける。

動画は「Borges and I」

ボルヘス『伝奇集』の「記憶の人、フネス」「円環の廃墟」「南部」「死とコンパス」などの一場面を映像化したものである。それに加えてボルヘスの自伝も所々組み込まれている。幻想的な映像美がすばらしく、何度でも見入ってしまう。

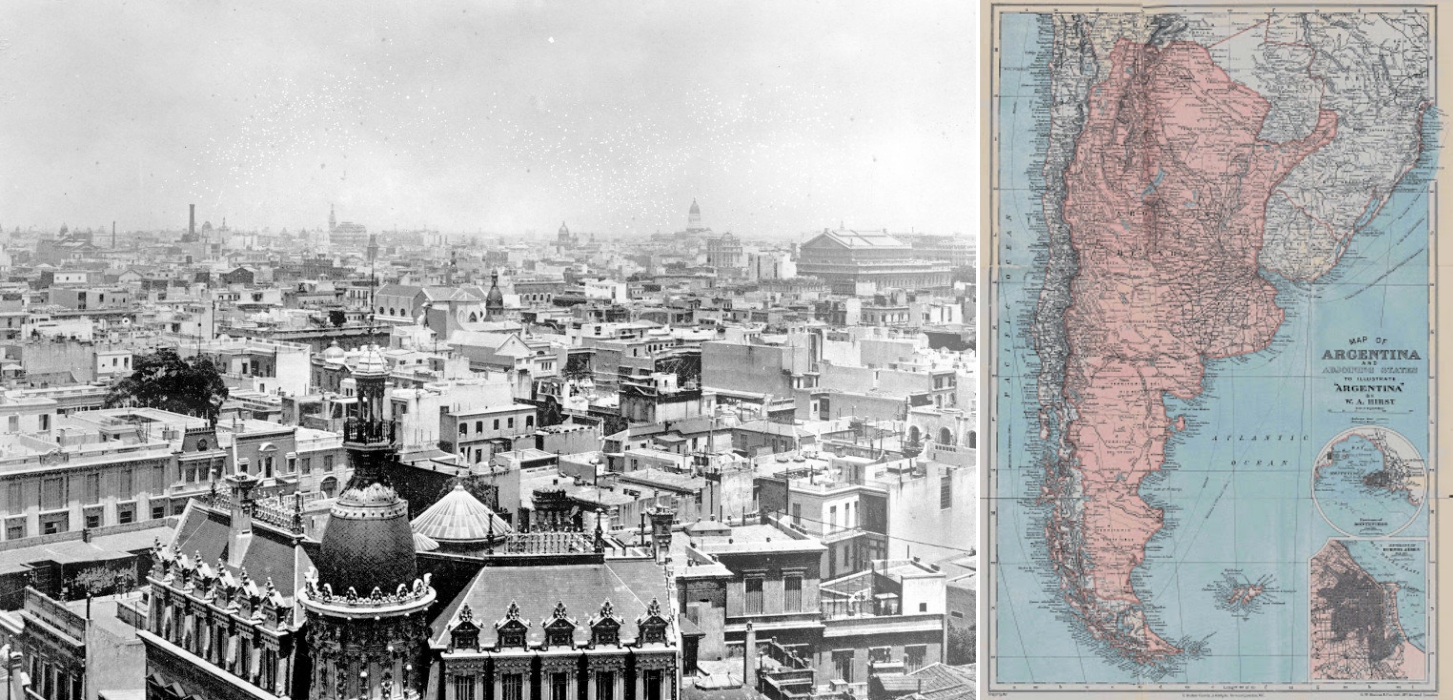

ブエノスアイレス(1910)とアルゼンチンの地図(1900)

パンパでのガウチョ(1875)

アルゼンチンのパンパマップ

ラテンアメリカ文学研究者の寺尾隆吉氏によれば、スペイン領植民地のなかで、僻地としても

っとも遅い段階で開発がはじまったラプラタ川下流域は、広大なパンパ(草原)地帯であり、さ

らに南へ下れば、荒涼としたパタゴニアが広がっている。現在でもアルゼンチンを旅している

と、ひとたび町を出るやいなや、人跡未踏とすら思われる手つかずの大自然に囲まれる。

「無」と背中合わせのこうした生活環境は、エルネスト・サバトが論じている通り、「形而上

学的文学」の成立と無関係ではないという。

首都ブエノスアイレスは「無」から建設された町であり、歴史的基盤の脆弱さが常に意識され

るせいか、表面上の華やかさの裏側に消失への恐怖が見え隠れする。カルロス・フエンテスに

よれば、ブエノスアイレスの特徴は「不在」にあり、それ自体虚構とすら言えるこの町に住む

人々は、言葉によって自らの存在を支えるための文学、とくにフィクションに救いの場を求め

る傾向があるという。

二〇世紀に入り、ヨーロッパとの関係の変化、ヨーロッパの地理的・文化的辺境という自らの

位置をめぐる意識の変化などの要因が結びついて特異な幻想文学を生み出す端緒となった。

元来落ちぶれて祖国を離れたヨーロッパ人たちの流れ着く先という性格を運命づけられていた

うえ、一九世紀初頭に国として独立した後も、ほぼ完全なヨーロッパへの経済的・文化的従属

を続けた結果、アルゼンチンはヨーロッパから関心をほとんど引かなくなり、一方的な関係、

先程のサバトは「こちら側からの賞賛、向こう側からの無関心」を余儀なくされたという。

牛肉輸出を中心とするヨーロッパとの交易で潤っているうちはまだ良かったが、二〇世紀初頭

から東欧やイタリア、アイルランドなどから貧困に喘ぐ移民が大量に殺到し、混乱したブエノ

スアイレスの治安は悪化の一途をたどった。

第一次世界大戦によってヨーロッパが荒廃し、以後、輸出頼みの経済は深刻な打撃を受けるよ

うになると、西欧一辺倒でそれまで政治経済の中枢を担ってきた農牧畜エリートは、こうした

状況を前に自己の文化的基盤を失い、アルゼンチンの存在意義を問い直す必要に迫られた。

文学もこうした流れに敏感に反応し、一九二六年には、アルゼンチン文学史に残る二作の長編

小説、リカルド・グイラルデス『ドン・セグンド・ソンブラ』とロベルト・アルルト『怒りの

玩具』が刊行されている。かたちこそ大きく違うものの、二作はともにアルゼンチン文学固有

の「フィクションのユートピア」を内包しているという。

さらにその流れに拍車が掛かるのは、歴史上「忌まわしい十年」と呼ばれる混乱の時代であっ

た。そしてこの時代に幻想文学が開花する。一九二九年にはじまる世界大恐慌の煽りを受け

て、牛肉輸出に依存したアルゼンチン経済は完全に行き詰まるようになる。首都の治安は悪化

し、軍部クーデターの連発で民主主義体制は崩壊する。このような環境の中で、知識人の救い

の場所はもはやフィクションのユートピアしかなかったという。エリート階級の知識人が幻想

文学への傾倒を深め、独自の創作の創作を構築しはじめるのは、アルゼンチンの現実世界が悪

夢と化していく一九三〇年代のことだった。

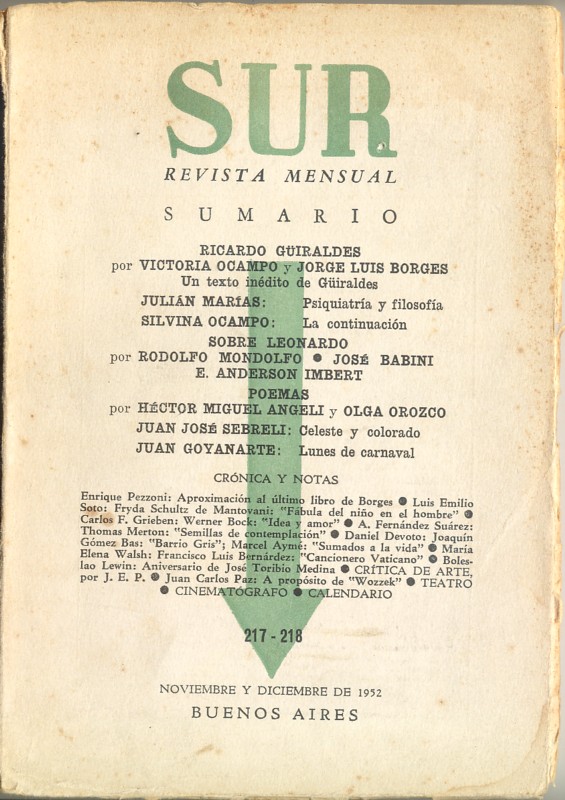

“Sur”(1952)

左からBorges, Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares (1935)

そのエリート階級の作家たちは次第に、一九三一年にビクトリア・オカンポが創刊した雑誌

『スール 』を軸にグループを作り、創作や出版活動を展開しはじめる。中核を担ったのは、ビ

クトリアとシルビナのオカンポ姉妹であり、彼女らは、スペイン貴族の流れを汲む名門家の出

身で、語学にも堪能、若くからパリでさまざまな芸術家と接触していた。

それに加えて、ヨーロッパでの滞在経験が豊富で、並外れた記憶力と文学的素養に恵まれたボ

ルヘス、ボルヘスの一番弟子とも言える存在で、大農園主の家系を汲むアドルフォ・ビオイ・

カサーレスの四人だった。その他にも『スール 』を盛り上げた人物もいるが、なかでもとりわ

け大きな影響力を持ったのは奇人マセドニオ・フェルナンデスだったという。ボルヘスやビオ

イは、文学におけるフィクションとリアリズムの分離を旨とするそのテーゼに共鳴した。

「忌まわしい十年」による現実世界の危機によって、アルゼンチン作家の多くが目指していた

のは、ブエノスアイレスの危うい現実世界に代えて、安定したフィクションの世界を創設する

ことだったという。そして、マセドニオの理論を受け継ぎ、独自の観点から実践に移すこと

で、アルゼンチン幻想文学の基本路線を示したのがボルヘスだった。

Borges(1921)

ボルヘスは1899年のブエノスアイレスの生まれであるが、英語の飛び交う知的家庭環境で育

っている。

6歳にして『ドン・キホーテ』を読み、9歳にしてオスカー・ワイルドの「幸福な王子」をスペ

イン語に翻訳したといわれている(実際には母親が手を入れたみたいだ)。父親はイギリス風の

教養人で、公教育にも否定的だったこともあり、ボルヘスにイギリス人女性を家庭教師として

雇って教育をつけさせている。母親はセファルディ(スペイン、ポルトガル、北アフリカ系ユダ

ヤ人)の血筋を引いている。クッツェーも指摘しているが、ボルヘスは一生イギリスびいいきで

あり、イギリス性はボルヘスの自己形成の一部であり、ボルヘスもしばしば自分のことを「ヴ

ィクトリア朝時代の人間」と話していたという。英語の小説家としてはスティーヴンソン、チ

ェスタートン、キップリング、ウェルズを好んでいたことは有名。9歳の時に近くにあった小学

校に編入させるが、分厚いメガネをかけ、イギリス仕立てのツイードの服を着て通学していた

ので、いじめの格好の標的になったという。

ボルヘスが15歳になった頃に父の眼疾が悪化し、手術を受けるために一家はヨーロッパに移り

住み、ジュネーヴに居を構える。そこではカルヴァン学院に通い、フランス文学やドイツ文学

の原典にも親しんだ。その後スペインに移るが、21歳にしてスペインのホセ・オルテガ・イ・

ガゼットなどと交流する。

ボルヘスのこのような前半生や博覧強記に触れれば、貴族階級の出身と思いそうだが、そうで

はない。実際のボルヘス家は軍人の流れを汲む中流家庭であったという。

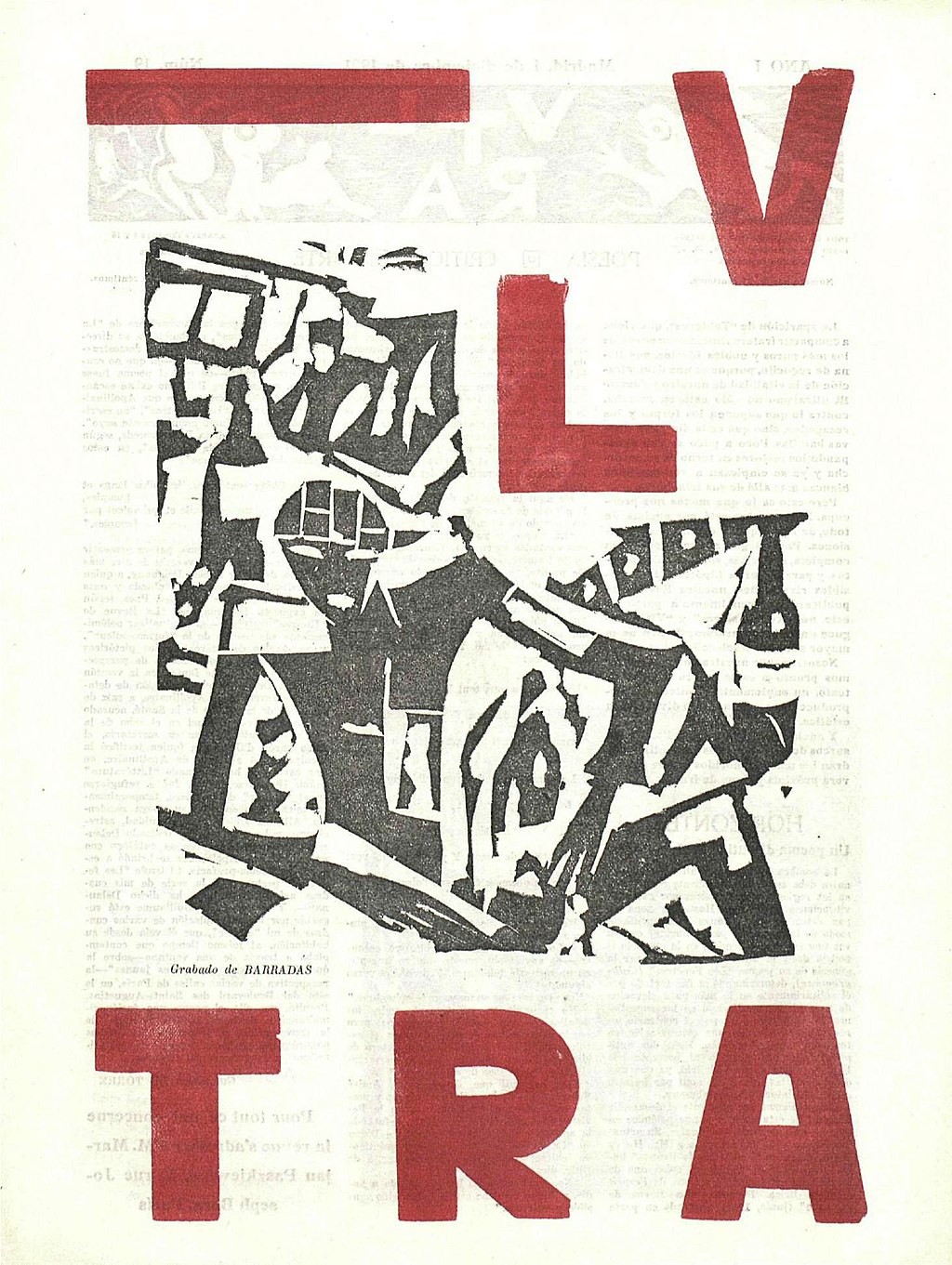

ウルトライスモの表紙(1921) Rafael Barradas

スペインにしばらく滞在した後、ボルヘスは、イマジズム(エズラ・パウンドらが唱えた瞬間的

イメージの定着を目指す新しい詩の運動)のスペイン版であるウルトライスモに感化される。

アンダルシアの詩人ラファエル・カンシーノス・アセンスやラモン・ゴメス・デ・ラ・セルナ

に影響されてウルトライスモの詩作に目覚めた。

21年にアルゼンチンに帰国し、その運動を広めようとする。父はブエノスアイレスの文壇に顔

が利いたため、帰国直後から存分にその創作意欲を発揮する場に恵まれた。ヨーロッパから帰

国するボルヘス家一行をブエノスアイレスの港で出迎えた者の一人が奇人マセドニオ・フェル

ナンデスであり、ボルヘスは父親からこの奇人との固い友情を受け継いでいる。その後は、レ

オポルド・ルゴーネスやリカルド・グイラルデスと相次いで親交し、『プリマス』や『プロ

ア』といった文芸雑誌の創刊に関わった。20年代半ばには、ボルヘスは着々と文壇で頭角を現

しはじめていた。大胆なメタファーの使用によって詩的イメージの刷新を目指す、というウル

トライスモの美学が向けられた対象はブエノスアイレスの街並みであったという。

それでも金銭的自由の利かなかったボルヘスにとって、願ってもない幸運だったのは先程触れ

た、オカンポ姉妹やビオイ・カサーレスとの交流だった。特に大農園主の息子ビオイとは、15

歳の年の差を乗り越えて1932年以来固い友情を結び、著作の出版に際して様々な便宜を図って

もらう一方で、作家として芽の出なかったビオイを有益な助言とともに叱咤激励した。

『伝奇集』と『エル・アレフ』の成功を機に、1950年にアルゼンチン作家協会会長、56年に

ブエノスアイレス大学英米文学教授と、次々に有力ポストを与えられ、アルゼンチン国内にお

けるボルヘスの名声は高まっていった。しかし、その順風満帆とは裏腹にすでに20歳代から進

行していた視力を喪失し、50歳代半ばには、両眼ともほぼ完全に見えなくなったといわれてい

る。当初は絶望したみたいだが、創作において失明は詩へ回帰する契機となった。

ボルヘスの名が世界に知れるのは、1961年春にサミュエル・ベケットと同時受賞となったフ

ォルメントール文学賞以降のことだった。ボルヘスの作品は次々と世界中で翻訳されるように

なり、停滞していた世界文学の救世主にもなったボルヘスは、40年近くもラプラタ地域を出る

ことがなかったが、世界中から引っ張り凧となり、84年には日本の土も踏み、世界の各都市を

頻繁に訪れるようになった。79年にはセルバンテス賞を受賞し、86年にジュネーヴで亡くな

った。

ボルヘスはノーベル文学賞を取れなかった大作家の筆頭に挙げられるのかもしれない。

ボルヘスは小説、エッセイ、詩、いずれを取り上げても大半の受賞者よりはるかに優れたレベ

ルにあったが、一説によれば、アルゼンチンやチリの軍事政権に寛容な姿勢を見せたことがそ

の理由だったと指摘される。スウェーデン王立アカデミーのメンバーだったアルトゥール・ル

ンドクビストがボルヘスの受賞を阻止したとされている。

しかし、ラテンアメリカ文学へのボルヘスの影響は広大であった。クッツェーも「彼は誰より

もフィクションの言語を刷新し、スペイン語圏アメリカの小説家の並外れた世代につながる道

を切り開いた」と指摘している。

バルガス・リョサ(ジョサ)は50年代に『スール 』を通して諸外国の文化動向について情報を得

ていたし、大学時代の友人であるロサイアの影響でボルヘスを読んでいる。チリのホセ・ドノ

ソはチリ社会に「窒息しそうになって」、二度目のブエノスアイレスに逃亡した時にボルヘス

を読んで衝撃を受けている。ガルシア・マルケスは「ブエノスアイレスで買った唯一のものが

ボルヘスの全集だった」と述べていたという。しかし、「私はそれをスーツケースに入れて持

ち歩いている。毎日読むつもりだ。だが(政治的理由で)私が大嫌いな作家だ」と述べている。

マルケスとボルヘスは政治思想は正反対だったということだろう。カルロス・フエンテスもボ

ルヘスの影響を認めているという。

祖国アルゼンチンの他に、ボルヘスという名がいち早く知られていた国が一つあった。それは

フランスである。

ブエノスアイレスにも滞在したことのあるロジェ・カイヨワが『伝奇集』など出版して、フラ

ンスでボルヘスを広めていた。50年代にはアルゼンチンよりもフランスでボルヘスが高く評価

され、広く読まれていたという。クッツェーはこの点をエドガー・アラン・ポーと奇妙に似通

っているということを述べている。

イタロ・カルヴィーノによれば、イタリアで最初に訳されたのは『伝奇集』だったが、『バベ

ルの図書館』の題名でエイナウディ書店から、ついでモンダドーリ社の《メリディアーニ》叢

書の一冊として訳出刊行されたという。出版関係者がフランス語版『伝奇集』を読んでひどく

興奮してすぐさまイタリア語版を出すのを決めたという。

日本では『日本の作家が語る ボルヘスとわたし』(編・野谷文昭)で紹介されているが、1999年

に東京で国際シンポジウムが開催されたのをきっかけにボルヘス会が誕生している。

『ソラリス』で著名なSF作家のスタニスワフ・レムも『高い城・文学エッセイ』のなかで、

ボルヘスについて一筆認めている。

冒頭で「古典とは何世代もの人々がさまざまな理由からひもとき、読む前からすでに読みたい

という気持ちになり、理解しがたいほど忠実に読みふける書物のことである」というボルヘス

の言葉を掲げた。言わずもがな『伝奇集』もそのような書物である。

ブエノスアイレスにあるボルヘスのモニュメント

私にとって盲目はまったくの不幸を意味してきたわけではありません。

盲目を哀れみの目で見てはならない。それはひとつの生き方として見られるべきです。

盲目とは人の生活様式のひとつなのです。

「第七夜 盲目について」『七つの夜』ホルヘ・ルイス・ボルヘス