なによりも自由をもとめる人間は、やがて極端な自由を希求するようになるだろう。

しかしまた彼は、自由の幻想が奔放に募りまさるにつれて、それだけ厳酷な、いや、まさしく

超人間的非人間的秩序の魔法を渇望するにいたるだろう。

『文学におけるマニエリスム』グスタフ・ルネ・ホッケ

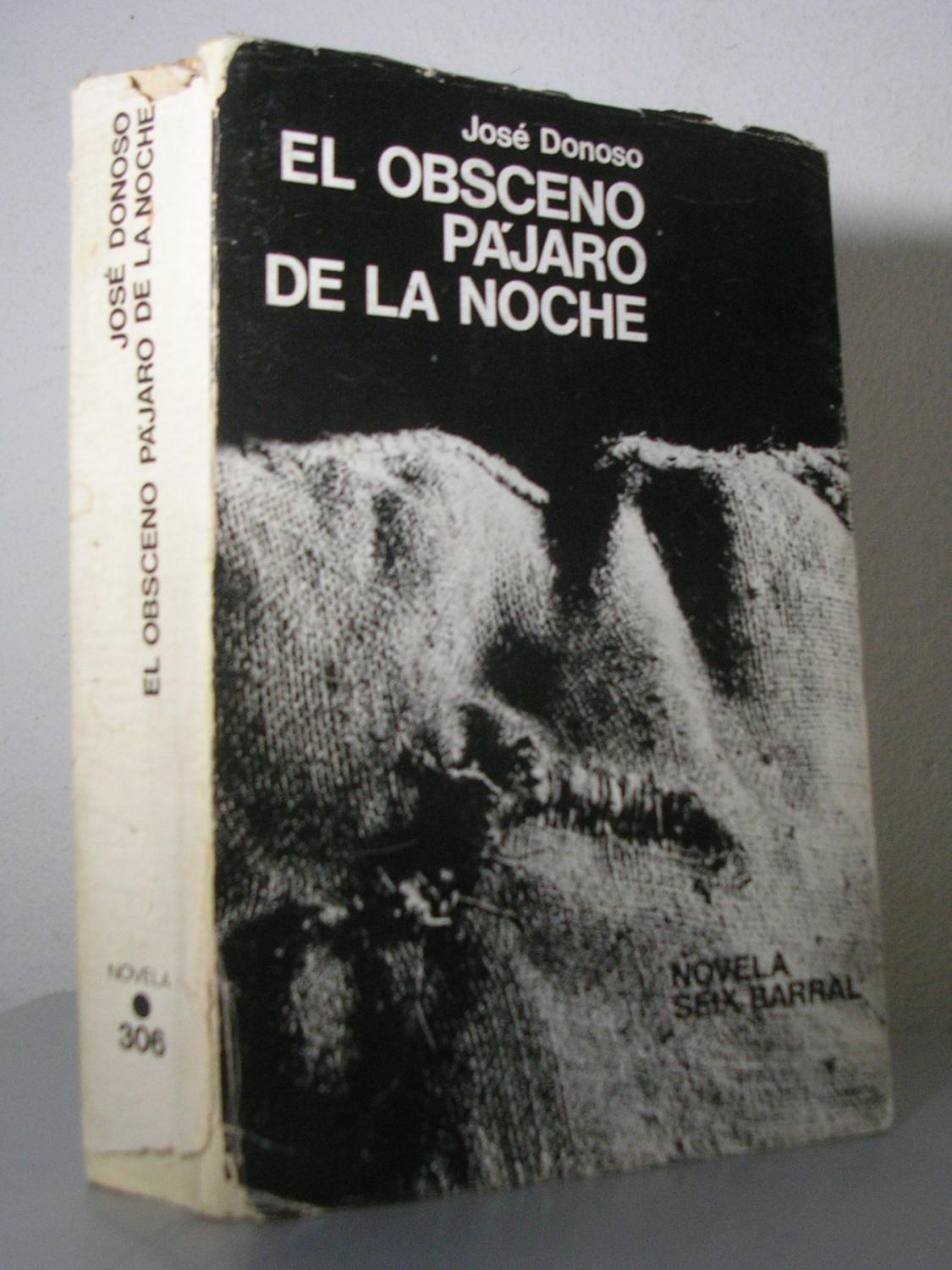

ホセ・ドノソ『夜のみだらな鳥』がセイス・バラル社(スペイン)から出版されたのは1970年。

その時代は「ブームの時代」といわれている。カルロス・フエンテスの処女長編小説『澄みわ

たる大地』がフォンド・デ・クルトゥーラ・エコノミカ社(メキシコ)から1958年5月に出版。

これが「ブーム」の出発点として位置付けられ、ラテンアメリカ作家たちに世界文学への道を

開く記念碑的作品となった。1963年には「ビブリオテカ・ブレべ」の創始者の一人だった編

集者カルロス・バラルの手腕により、バルガス・ジョサ (リョサ)『都会と犬ども』が出版さ

れ、同年にはフリオ・コルタサル『石蹴り遊び』がスダメリカーナ社から出版されアメリカで

も高い評価を得た。そして1967年5月には、ガルシア・マルケス『百年の孤独』がブエノスア

イレスのスダメリカーナ社から出版され、売り上げ、社会的反響、専門家の評価、いずれにお

いても『百年の孤独』はそれまでの常識を覆し、ラテンアメリカ小説を世界文学の最先端に押

し上げていた。

ドノソは人一倍虚栄心と嫉妬心の強い作家だったといわれている。

フエンテスやバルガス・ジョサ 、ガルシア・マルケスの相次ぐ成功を羨望と劣等感の交差する

思いで眺め続け、なんとしてもブームの箱舟に乗り込もうといつも躍起になっていた。

最終的に1970年にセイス・バラル社から出版された『夜のみだらな鳥』は、『澄みわたる大

地』や『都会と犬ども』、『石蹴り遊び』や『百年の孤独』と並ぶブームの金字塔として現在

まで高い評価を得ている。

『夜のみだらな鳥』が初めて邦訳されたのは1976年。鼓直(つづみ・ただし)氏訳であった。

その後84年に再刊されているが、日本語版『夜のみだらな鳥』は長らく絶版の状態であった。

日本での好評が予想外だったのか、ドノソは寝つきの悪かった養女ピラールのお守り代わりに

日本語版『夜のみだらな鳥』を使っていたという逸話が残されている。

そして、2018年2月に水声社《フィクションのエル・ドラード》からようやく『夜のみだらな

鳥』が復刊されることになった。訳者は初版と同様に鼓直氏。鼓氏はマルケス『百年の孤独』

やボルヘス『伝奇集』を訳されているのは有名だが、訳された中でも『夜のみだらな鳥』が一

番思い入れのある作品だと語っていた。鼓氏は2019年4月2日に旅立たれている。

José Donoso(1981)

『夜のみだらな鳥』は『百年の孤独』に比肩するラテンアメリカ小説の傑作、魔術的リアリズ

ムの傑作として評価されている。奇書であり怪書である。綺想であり不気味である。合意的で

あり不合理的。不合理的であり合理的でもあり、恐れを抱くぐらい悪魔的でもある。

時間や空間の感覚、美醜の判断が麻痺し、一致なる不一致、不一致なる一致。出口のない迷宮

的な世界に閉ざされる。「シスター・ペニータ」を連呼する。その証拠といってはなんだが、

ルイス・ブリュエルも『夜のみだらな鳥』を読んで感動し、映画化を熱望したという。

本書の帯にはそのブリュエルの言葉が添えられているが、「これは傑作である。狂暴な雰囲

気、執拗きわまりない反復、作中人物の変身、純粋にシュルレアリスム的な物語構造、不合理

な観念連合、限りなく自由な想像力、美醜の原則の侮辱的な無視に、度肝を抜かれてしまっ

た」という言葉を書き残している。

ドノソ自身も「迷宮とも分裂症とも言えるような小説」と述べ、「現実と非現実、睡眠と覚

醒、夢と幻覚、これまでの体験とこれからの体験など、さまざまな局面が混ざり絡まりあっ

て、何が現実なのか決して明かされない」と述べている。

本書を一般的に扱おうとするのがナンセンスであり、そんなことはできっこないが、難解で畸

形な『夜のみだらな鳥』を理解しようと思うのならドノソの生涯に触れる必要がある。ドノソ

も「自分のDNAに書き込まれていた小説」と述べているのだから。それでも理解しかねるが。

ホセ・ドノソは1924年にチリの首都サンティアゴの名門ブルジョア家庭に生まれている。

病弱な少年時代を過ごしたドノソだったが、芸術に理解ある家庭環境で読書に励んだ。

しかしその一方で、退廃期に差し掛かっていたブルジョア階級を毛嫌いしていた。

出自に最初の抵抗を試みたのは思春期のことであり、イギリス系の名門私立グランジ校在学中

から、快適だった家を出て、パタゴニアを放浪、翌年にはブエノスアイレスでのルンペン生活

を送っている。ドノソより4歳下のチェ・ゲバラを想起させる。

裕福な環境で育ったドノソは、羊飼いやルペン生活に耐えられるはずはなく、体を壊して両親

にサンティアゴへ連れ戻される。その後は大人しくチリ大学に入学し、奨学金を得て3年間プ

リンストン大学で英米文学を学ぶ。ドノソは作家キャリアを通じて英米文学への強い愛着を抱

き続けていたという。

帰国したドノソは、同じブルジョア階級出身のホルヘ・エドワーズらと親交し、文学によるブ

ルジョア批判を画策する。1955年から58年にかけて二つの短編集と長編『戴冠』(1958)を発

表し、チリの文壇からある程度評価を受けた。

しかし58年には、旧態依然としたブルジョアに牛耳られたチリ社会に「窒息しそうになっ

て」、またしてもブエノスアイレスに逃亡する。このブエノスアイレス滞在は実りの多いもの

になり、ボルヘスを読んで衝撃を受け、ロア・バストスら、ラテンアメリカ出身の作家と交流

するなど、ラテンアメリカ文学の現状に開眼させられ、その動向も強く意識するようになる。

カルペンティエール、コルタサル、サバト、バルガス・ジョサなどの様々な作家の作品を読み

進めていった。 なかでも61年にフエンテスの『澄みわたる大地』を読み、最も深く感銘を受

け、これがドノソの作家人生を劇的に変えていった。

カルロス・フエンテス(1928-2012)

フエンテスはグランジ校でドノソの姿を見ていたという。そんな縁もあってか、62年にチリの

コンセプシオンで開かれた知識人会議にドノソに声を掛けた。フエンテスとの出会いが、チリ

の閉塞的な文化環境で窒息しかかっていたドノソの救いとなった。『戴冠』で成功を収めた後

のドノソは、60年頃から次回作の『夜のみだらな鳥』の着想を得ていたという。しかし、その

手法に関してや体調不良に加え、同世代の作家たちの成功にともなう自信喪失も重なり、すぐ

に執筆に行き詰まっていた。原稿を書いては破り捨てる悪循環にはまり込んでいたという。

その状況を敏感に察知したのがフエンテスであり、躊躇なく救いの手を差し伸べた。

フエンテスは『戴冠』の売り込みを買って出たばかりか、64年にはメキシコのチチェンイツァ

ーで開かれた作家会議にドノソを招待している。知的刺激に満ちたメキシコ滞在(フエンテス邸

に居候)は気分転換にもなり、『夜のみだらな鳥』の執筆を一時中断して、中編『境界なき土

地』(1966)に取り掛かる。『境界なき土地』や同年に発表された『この日曜日』が概ね好評を

博し、これで一息つくことができたドノソは、『夜のみだらな鳥』の執筆に専念するようにな

る。

バルガス・ジョサ夫妻とガルシア・マルケス夫妻とホセ・ドノソ夫妻と思われる写真

妻のマリア・デル・ピラールと養女ピラール・ドノソと

64年にメキシコを訪れて以来、81年までスペインやアメリカ各地を転々としながら創作を続

けていく。アイオワ、リスボン、スペインではポレンサ、バルセロナ、カラセイテ、シッジェ

ス、マドリードと目まぐるしく転居を繰り返しながら、傑作長編『夜のみだらな鳥』と『別

荘』(1978)、回想録『ブームの個人史』(1972)、短編集『三つのブルジョア小説集』

(1972)、二作の中編『隣の庭』(1981)と『ロリア侯爵夫人の失踪』(同年)などを執筆する。

妻のマリア・デル・ピラールとは60年に結婚しているが、養女ピラール・ドノソは67年のマ

ドリードで迎えている。ドノソは生涯彼女を実子として通したという。この合間にはバルガ

ス・ジョサ やガルシア・マルケス、コルタサルなどと友情を育み、着々と世界的名声を高めて

いった。『夜のみだらな鳥』の大成功で「ブーム」に合流し、78年刊行の『別荘』も高く評価

された。81年にはチリに帰国し、軍事政権に睨まれることもなく、ブームの一翼を担った世界

的作家として大歓迎で祖国に迎え入れられている。チリに帰国した同年には、公的支援を受け

た創作教室で後進の指導にあたり、84年にはアメリカの大学を幾つか回り、自作について笑顔

でその裏話を語っていたという。90年にチリ国民文学賞、95年にはスペイン大十字勲章など

の栄誉を受け、96年にサンティアゴで亡くなった。妻のマリア・デル・ピラールはその3カ月

後に亡くなっている。チリに落ち着いてからは『絶望』(1986)、『象の死に場所』(1995)を執

筆している。

“El obsceno pájaro de la noche”(1970)

『夜のみだらな鳥』は1962年8月から69年12月まで、7年以上の歳月を経て書き上げられた大

作。「最後のアスコイティア」「不完全な天使」「誰のものでもない夢」と何度もタイトルを

変え、1969年12月にバルセロナで『夜のみだらな鳥』として書き終えられている。

1970年度のビブリオテカ・ブレべ賞に『夜のみだらな鳥』が推薦され、審査員も受賞作に選

んだものの、出版社自体が分裂してしまい、賞そのものが消滅してしまう。ドノソは大きく落

胆し憤慨もして、セイス・バラル社の名物編集者カルロス・バラルと一悶着も起こしている。

そんなごたごたもあったが、出版されるとその反響はスペイン語圏全体に瞬く間に広がり、先

述したブニュエルを筆頭に著名な作家や批評家がこぞって『夜のみだらな鳥』を激賞した。

ドノソもようやく大きな満足感に浸ったみたいだ。72年にはフランス語版、翌年には英語版、

75年にはドイツ語版が刊行された。ドノソの名声は世界中に広がっていった。

『夜のみだらな鳥』は名門エリート一族のアスコイティア家の没落が物語の筋としてある。

いや、”ある”ようで”ない”し、”ない”ようで”ある”。ドノソ自身は97年のアギラール社版の

『夜のみだらな鳥』の巻末に収録された「妄想の鍵」の中では「『夜のみだらな鳥』を律する

法則とは何か?疑念、不安だ」と述べているという。よくありがちな単純で線的な物語構造では

なく、複雑怪奇な非線的な物語構造になっている。アスコイティア家に仕える使用人たちも独

特な雰囲気を醸し出しており、悪魔的で不気味な世界を創造している。

ドノソは中心をなす二つの舞台を小説の中で建設した。リンコナーダ屋敷とエンカルナシオン

修道院である。語り手は聾啞であり性器もなく、からだも徐々に小さくなっていく《ムディー

ト》(小さな啞の意味)。読み進めていくうちにドン・ヘロニモ・デ・アスコイティアのリンコ

ナーダ屋敷に仕えていたウンベルト・ペニャロサだったことが明かされていく。

エンカルナシオン修道院は18世紀の末に建てられた礼拝堂であり、この修道院は150年もアス

コイティア家と密接なつながりを保ってきた。建設された当初は、ごく慎ましやかな尼僧院に

過ぎなかったが、その時々の気ままな要求に応じているうちに、この建物はとてつもなく無計

画に大きくなっていった。修道院は男禁制で日干し煉瓦とタイルで出来ている。そこにいる尼

僧はたった三人で孤児も抱えている。しかし老婆たちがいる。この老婆たちは次々に死んでい

き、似たような別の老婆たちが代わりに入ってくる。《ムディート》は七番目の老婆であり、

そこでは鍵を預かり、戸の開け閉めを任されている。そのなかのある老婆の一人が昔の奇妙な

物語を語り出す。この物語の別の側面では、前世紀の初めに修道院に幽閉されて、有徳の誉れ

に包まれながら世を去ったうら若い福者の伝説であり、アスコイティア一族が誇らしげに語り

継いできた。その物語の文脈のなかで次のような話がある。

「魔女たちの狙いは、娘をさらって、そのからだの九つの穴を縫いふさぎ、インブンチェ(アラ

ウコ族の俗信で、生後半年の赤児をさらい、洞窟のなかで怪物に変えるという妖怪)という化け

物にしてしまうことだった。

そのために、魔女たちは哀れな罪のない人間をさらい、地面の下の隠れ家に押しこめておくの

だ。縫いふさがれる目。縫いつけられる陰部。縫いくくられる尻の穴。鼻も耳もすべて縫いふ

さぐ。伸びる髪や手足の爪はそのまま放っておく。そして白痴の状態になるのを待つ・・・」

アスコイティア家の男の血統はしだいに弱まっていた。女の子は大勢でも男の子は一代に一人

しか生まれなかった。家名はつねに絶える危険にさらされ、同時に聖職禄、権利、地所、勢

力、名誉職、信用なども失われる恐れがあった。そこでドン・ヘロニモは遠縁(従兄妹)の娘イ

ネス・サンティリャーナと結婚する。ドン・ヘロニモという存在は調和の美の模範であり、イ

ネス・サンティリャーナは小鳥のように軽やかな身のこなしと美貌、蜜で洗ったような肌の色

の持ち主だったが、不妊の日々が長く続き生まれてきた子供は凄まじい畸形であった。

《ボーイ》と呼ばれる。

「専門家たちは、学問的な見地からみて、《ボーイ》の誕生は想像を超えた異常な出来事だと

断言した。ちぢかんだ小さなからだ、鉤のように彎曲した鼻や下顎、果肉のように顔面が割れ

て、口蓋にまで達している兎口・・・信じられん、まったく信じられん、と医者たちは口をそ

ろえて言った。こういう畸形は生きていても二、三日、せいぜい二、三週間だ・・・」

しかし、ドン・ヘロニモは殺さなかった。殺さなかった変わりに、公園の前にあり日干し煉瓦

でできた黄色いリンコナーダの屋敷に《ボーイ》を閉じ込める。灰色の幾何学的な中庭に。

リンコナーダの屋敷からは外の世界を暗示する家具や壁掛け、書物、絵などのすべてを運び出

すように命じ、外部と通じるドアや窓をすべて閉め切らせた。知ることのない世界を息子に憧

れさせるものが、そこにあってはならなかった。ドン・ヘロニモは醜悪なものではなく、怪異

なものを息子に与えたいと願った。屋敷の召使い、《ボーイ》の周囲には全国から集められた

不具者、同じ畸形を配置する。しかもその畸形たちは一級から五級まであり、つねに階級闘争

を繰り広げている。ドン・ヘロニモの要求はただひとつ。《ボーイ》に苦痛や快楽、幸福や不

幸の存在を、人為的なこの世界の壁の外に潜んでいるものの存在を意識させてはならないこと

だった。畸形ではないウンベルトは、リンコナーダでのドン・ヘロニモの代理人として記録係

として《ボーイ》の世話をすることになった。この世界ではウンベルトこそ異常な人間を意味

している。

「第一の環のまわりに同心円的に広がる環、第一の環を閉じこめて連続する多数の環、あらゆ

る環のなかの、あらゆる異形の者たちの、そのあらゆる嘲罵の声の中心にウンベルトがいる。

《ボーイ》ではなく、彼こそ囚われ人。したがって、中心にいるのは彼だ。ドン・ヘロニモが

ここに幽閉したかったのは《ボーイ》ではなく、彼だったのだ。すべての者が彼をあざわらっ

ている」

ウンベルトは宿痾の胃病でリンコナーダの屋敷で倒れてしまい、手術を受けることになる。

血を抜かれ、畸形たちから献血される。からだも八十パーセントが切除され、聾啞になり性器

もなく、からだも徐々に小さくなっていき《ムディート》の仮面をつける。

「いっさいが《ボーイ》を取りかこむためではなく、このおれを駆り立てるために仕組まれて

いると気づいたとき、俺はリンコナーダから表の通りへと飛びだしたのだ。おれは逃げた、ひ

とりで、寒さのなかを、顔を失ったからだで。顔があるわけはない。アスーラ博士はわずかに

二十パーセントを残してくれただけだったから」

ウンベルト・ペニャローサという存在は単なる抜け殻にすぎず、《ムディート》はエンカルナ

シオン修道院にやってくる。抜け殻を埋めるために・・・

小説の初めてと終わりはエンカルナシオン修道院が舞台であり、中盤はリンコナーダの屋敷が

舞台となっている。時系列はぐちゃぐちゃだし、平行して語られることもある。登場人物も同

様だ。《ムディート》ことウンベルトは様々に変身もする。

寺尾隆吉氏によれば、ドノソは「妄想の鍵」において、『夜のみだらな鳥』の着想に重要な意

味を持った記憶を三つの核にまとめているという。サンティアゴ市街で見かけた不気味な小人

(《ボーイ》のモデル)、老婆がうろつく廃墟同然の寺院(エンカルナシオン修道院のモデル)、怪

物インブンチェを含む家族伝説。この三つが核融合を起こして生まれた物語となっている。

これらのことは、本書の「解説」や寺尾氏の『ラテンアメリカ文学入門』(中公新書)や『ラテ

ンアメリカ文学ガイドブック』(勉誠出版)でも語られている。

その本書の「解説」に詳しいが、子供を身籠ることができなかったドノソの妻マリア・デル・

ピラールが思い悩むあまり、ある晩酔いつぶれて裸で吐き始めたその姿にドノソは震え上が

り、「最後のアスコイティア」(ボーイの誕生の場面)にその衝撃を反映させたことを日記に書

き残しているという。子供を産めない苦悩と畸形児ボーイへの恐怖は表裏一体だった。

『夜のみだらな鳥』はドノソの自伝的要素が至る所に散りばめられている。

『夜のみだらな鳥』が出版される約1年前にドノソはアメリカの大学で教鞭をとっているが、

そのアメリカ滞在時に緊急入院して胃潰瘍の手術を受けている。挙げ句の果てにはモルヒネま

で投与され妄想と悪夢にうなされたという。後にドノソは養女ピラールにこの時の手術に伴う

狂気が小説の体裁を整えるのに役だったと語っていたという。

ドノソはチリのブルジョア階級の閉塞性に嫌気がさして外に飛び出したわけだが、ウンベルト

に「密閉された息苦しい世界。言ってみれば袋のなかに生きているような感じです」という言

葉も吐かさせている。寺尾氏の『夜のみだらな鳥』の評論の言葉を借りるなら「・・・退廃し

て出口なしの状況に追い込まれていたチリ・ブルジョア階級の隠喩であり、未来への恐ろしい

予言が見て取れる」。ちなみに養女ピラールは、2010年にラテンアメリカ文学者に衝撃を与

えたドノソ伝『分厚いベールの向こう』を著し、そこでは自身が養女だったことや義父母の破

滅的夫婦関係、ドノソの同性愛趣味が赤裸々に綴られているという。

伝記を書くためにドノソの創作ノートや日記を参照したが、そこには未完となった新作の構想

も記されており、作家である男の死後、遺された秘密の日記を読んだその娘が自殺を決意する

というストーリーだったという。さらにドノソの日記には、養女ピラールの愚鈍さや醜さを嘆

く部分もあったという。2011年11月、養女ピラールは44歳という若さで、サンティアゴの自

宅で服毒自殺してしまう。

ドノソはブルジョア出身でありながらブルジョアを忌み嫌い、そうかと思えばブルジョアの快

適な生活を求めずにはいられなかった。屈折の根源はここにあり、常にある種の矛盾を抱えて

いた。養女ピラールのドノソ伝によれば、同性愛趣味の他に神経症的性格も抱えていたとい

う。

José Donoso(1980)

ドノソの生涯を追ってみると、矛盾を抱えながらも精神的自由を追い求めていた可能性が高い

と感じる。それが『夜のみだらな鳥』にもあらわれており、このブログの冒頭で付けた「なに

よりも自由をもとめる人間は、やがて極端な自由を希求するようになるだろう。しかしまた彼

は、自由の幻想が奔放に募りまさるにつれて、それだけ厳酷な、いや、まさしく超人間的非人

間的秩序の魔法を渇望するにいたるだろう」という『文学におけるマニエリスム』でのグスタ

フ・ルネ・ホッケの言葉が見事に当てはまる。ドノソは狭義の「魔術的リアリズム」としてだ

けでなく、広義の意味での「マニエリスム」の系譜に連なる存在でもあると思っている。

ちなみに、「マニエラ(手法)」は「マタス(手)」からきている。転じて–「マヌス」、手によ

る、「人工の」、「芸術による」の意味になる。偏執(マニー)は、ギリシア語の「偏執」「激

情」「狂躁」からきており、精神病のある形態を差すのに用いられた。

長くなってしまうのであまり掘り下げられないが、ホッケはもう一つの美術を扱った『迷宮と

しての世界』の中でも、マニエリスムの基本的な傾向は、極端なものを結合する傾向であるこ

とを指摘し、マニエリスム芸術は、歴史の中にあって、時間と空間との境界を踏み越えるとも

書いている。さらには、あらゆる時代を通じて、マニエリスムの妄想狂的要素は、怪物や怪物

性の中に、巨人的な世界のうちに投影された畸形的存在の具現を求めるとまで書き、マニエリ

スムの隠喩主義と変身趣味は、一種のマニエリスム的な「老年様式」へ、ひたすら教条的な

無–定形主義の妄想狂的な死の苦悶へと、衰弱してゆくと書いている。

未開人の魔術的世界観念を論じている文脈の中では「両性具有」のことも述べられている。

『文学におけるマニエリスム』に話を戻すと、「緊張!過度の緊張。これがマニエリスム的表現

身振りの極端な筆跡を決定する。情熱的な、非合理な表現衝追が–この緊張を通じて–いわばそ

の第二の表現局面において人工的、構成的、外道的に、計算の、奇矯な計画の表現となる。か

くて人間性のこの原身振りの二重の性格、その分裂、生命力と知性、憑かれたような境界侵犯

の意志と意識の反射との混淆が出来する・・・」と書いている。

アーノルド・ハウザー『マニエリスム』でも「マニエリスムは疎外のしるしであり、疎外の結

果である。魂のない外向的な浅薄な芸術であるというよりはむしろ、個人が社会から疎外され

てゆく過程から生まれた不安、苦痛、そして混乱の表現であるといったほうがよい」と書いて

るが、まさしくドノソの生涯にも、『夜のみだらな鳥』にもすんなりと当てはまる。

『夜のみだらな鳥』のエピグラムにはヘンリー・ジェームズの書簡の一文が付けられている。

「・・・精神生活の可能な全ての人間が生まれながらに受け継いでいるのは、狼が吠え、夜の

みだらな鳥が啼く、騒然たる森なのだ」。ここからタイトルが付けられたと思うが、高山宏氏

が読んだら何を思うか。たぶんドノソをマニエリストとして位置づけそうだが、想像すると愉

快でたまらない。そういえばドノソは英米文学を研究していた。

内容もさることながら、寺尾氏の充実した解説には『夜のみだらな鳥』を復刊させた意気込み

を感じるし、亡くなられた訳者の鼓氏の気概も感じるし、面影も勝手に感じる。

すべてが揃った見事な快作であり、傑作である。ありがたい名作である。

尽力されたみなさんに感謝したい。

美とは痙攣的なものであり、さもなくば存在すまい

『ナジャ』アンドレ・ブルトン