日本が「一等国」になる過程で、常に活躍している小村は、

近代日本外交の体現者というにふさわしい外交官だった。

『小村寿太郎 近代日本外交の体現者』片山慶隆

小村寿太郎は安政二(一八五五)年、日米修好通商条約締結の三年前に日向国飫肥(おび)藩(宮崎

県日南市)の下級藩士として生まれた。父寛、母梅。

母の梅は寿太郎を産んだ後に体調を崩し、母乳を与えることができなかった。

そのため、近所の女性に時々母乳を飲ませてもらったこともあったという。

小村が大人になっても小柄だったのは(身長は一五〇センチに満たない)、このことが影響して

いるといわれている。

梅の体調は回復するが、日々の生活に追われ多忙を極め、幼少期の寿太郎を躾けたのは祖母の

熊であった。

熊は寿太郎に読書を日課とさせ、学問の素養がなかったけれども、膝の近くに呼び寄せては、

義経や弁慶、秀吉などの逸話を断じ、武士道的な教育をしていた。

小村は、四歳から私塾に通い四書の素読と習字を学び、六歳のころから藩校の振徳堂に通い始

め、学校では口数少なくいつも黙って本を読み、自制心も強く、周囲の人たちに強い印象を与

えていたという。

飫肥藩の藩校で1831(天保2)に開設された振徳堂

明治二(一八六九)年、一三歳になった小村は、振徳堂の師範であり親戚関係にあった小倉処平

(しょうへい)に長崎行きを勧められる。

小村は、残って古典を学びたく、長崎行きには二の足を踏んでいたが、父と小倉の熱心な勧め

もあり、長崎に行くことを決める。

長崎では、佐賀藩が設立した致遠館(ちえんかん)で、法典編纂で有名なオランダ人宣教師フル

ベッキから学ぼうとしていたが、すでにフルベッキは長崎を離れ、東京の大学南校に移ってい

て、致遠館も廃校となっていた。

しかたがないので、長崎では英語の本を買って読んだり、居留地で外国人に話しかけたりする

など、英語を独学していた。

この状況を救ってくれたのが師の小倉であった。小倉はこの時、佐賀藩出身の参議である副島

種臣らの推薦によって、文部省権大丞(ごんのだいじょう)の要職についていた。

そこでは、全国の藩から学力と品行に優れた学生を、大学南校(創設は明治二(一八六九)年)に

入学させる貢進生の制度を建議し、採用されていた。小村はこの貢進生に選ばれ上京する。

しかし、上京してすぐに熱病に罹ってしまい定員が埋まってしまうが、小倉が看病し、回復し

てから明治義塾で英語を学び、欠員が出た一八七〇年に大学南校に入学する。

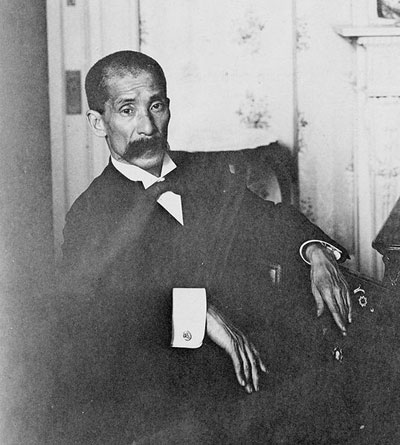

小村寿太郎 1855(安政2)年9月26日~1911(明治44)年11月26日

大学南校では、貢進生と前身の開成所からいた学生が在籍し、合わせて六〇〇名を超える学生

が学んでいたが、一定の成績水準に達していないものは落とされる制度になっていた。

卒業するまでに学生は半数に減らされるという状況の中、小村は英語は上級クラスに所属し、

大学南校が開成学校に改組されて(さらに在学中に東京開成学校に改称される)新設された法学

部でも、どの教科も上位の成績を修めていたという。さらには、教授から級長にも選ばれてい

た。同級生にはのちにジャーナリスト・思想家になる杉浦重剛と、のちに駐米大使、日露戦争の

講和会議で小村とともに全権委員となる高平小五郎がいた。

小村は、東京開成学校で熱心に学んでいたが、日本での勉強に飽き足らず、友人らと海外留学

させるように文部省に訴えた。その請願は政府に受け入れられ、成績優秀者は留学が認められ

ることになった。

その結果、小村は、明治八(一八七五)年、第一回文部省留学生としてアメリカのハーバード大

学に留学するメンバーに選ばれた。その中には元首相の鳩山由紀夫の曽祖父、鳩山一郎の父で

ある鳩山和夫も選ばれている。

一年後には金子堅太郎がハーバードに入学し、小村と同じ下宿先だった。

ハーバードでの小村は、図書館や下宿先の部屋で猛烈に勉強し、明治一一(一八七八)年に優秀

な成績で卒業する。卒業後は、ニューヨークに行き、元司法長官ピアポントの法律事務所で訴

訟実務見習として勤務した。

小村の考えでは、アメリカの大学はヨーロッパに比べてレベルが低く、大学院で知識を得るに

は不十分な環境だった。

それよりも、実務を経験することで、大学で学んだ法律がいかに適用されているかを認識する

ために法律事務所を選択したという。

川路利良が警察行政の視察でアメリカに来たときには、通訳を担当したりもしているが、二年

間の勤務し、五年に及ぶアメリカ留学に別れを告げ、ヨーロッパを経由して帰国する。

小村二五歳の時だった。

帰国すると小村は、恩師である小倉処平の墓に向かった。

小倉は、明治一〇(一八七七)年西南戦争が勃発すると、西郷軍に身を投じ、各地を転戦する

が、敗色が濃厚となると自害した。

それ以前の小倉は、文部省に勤務し、教育制度を調査するために、イギリスとフランスに留学

していたが、征韓論政変が起こると、国情を心配して帰国する。

文部省に推薦してくれた副島が辞めたことも影響しているのかもしれない、と著者は指摘す

る。

帰国した小倉は、反政府的な行動が目立つようになり、佐賀の乱の首謀者の江藤新平を土佐に

逃がす手伝いをして入獄してもいる。釈放されると大蔵省に勤めるが、西郷隆盛が決起すると

それに連なった。

小村は恩師の死をアメリカで知ったが、「日本最良の血はこの時無益に流され」と嘆き、墓参

りをした時には号泣し、しばらく起き上がることができなかったという。

帰国して一カ月ほど経った明治一三(一八八〇)年に、小村は司法省に入省し、その翌年には朝

比奈町子と結婚する。

不平等条約改正のために法典編纂を急がなくてはならない状況下、外国の法律に詳しく英語に

堪能だった小村は適任だと思われていた。

しかし、当時の刑法が漢文調の文章だったこともあり、司法省の仕事には苦労した。

小村は、一三歳で長崎に出てから英語や西洋の学問を中心に勉強し、中国古典の素養が乏し

く、うまく日本語に訳せなかったという。

その後の小村は、大阪控訴裁判所に判事として勤務し、大審院判事となり、まわりからの推薦

で外務省に転じることになる。

外務省に異動した小村は、当初は公信局に属していたが、翻訳局に移り、司法省時代と同じ

く、英文を日本語に訳す日々が続くが、後に翻訳局次長となる。

そこでは八年半勤務することになるが、その頃の小村は不平等条約交渉改正には反対だった。

井上外相時代の極端な欧化政策(「鹿鳴館外交」とも言われていた)に対して、あまりにも欧米

に妥協しすぎている、と小村は考えていた。

条約改正運動のために結成された乾坤社同盟(けんこん)にも加わり(三宅雪嶺なども参加)、

雑誌『日本人』や陸羯南(くがかつなん)らの新聞『日本』とも連携して、政府の交渉を批判す

る論者を支援してもいた。

そしてこの頃に、父の会社が倒産し、巨額の債務が小村の肩にのしかかることにもなった。

家や職場には借金取りが押し寄せ、食事もままならなかったので、栄養不足によって息子の欣

一が夜盲症に罹ってしまうような悲惨な状況だった。

援助を申し出る友人がいても、一生頭が上がらなくなるのが嫌だという理由で断っていた。

しかし、友人たちが色々と尽力してくれたおかげで、貧乏生活は続いたものの、借金返済の目

途が立つようになる。

そして、第二次伊藤博文内閣が発足し、陸奥宗光が外相に就任すると飛躍のきっかけをつかん

でいく。

小村が陸奥新外相のもとで、最初に関わった仕事が外交官試験制度の改革であり(原敬や栗野慎

一郎の非藩閥出身者なども)、明治二六(一八九三)年一一月に公布された外交官および領事館試

験規則。二〇以上の年齢であれば、出身学校などの経歴は問わず、実力のみで判断する画期的

なものだった。これによって外務省の非藩閥化を促進したといわれている。

外交官試験の改革を終えると翻訳局も廃止され、明治二六(一八九三)年に公使館参事官とし

て、小村は清国勤務を命ぜられる。

一等書記官、北京に着いてから駐清臨時代理公使となり、外交官としての活動が始まる。

北京に着任した小村は、昼も夜も清国について書かれた西洋の著作を読み漁り、外国の公使な

どとも積極的に交流し、情報収集を行う。

当時の清国勤務は閑職だったが、赴任から半年が過ぎた頃に、朝鮮で東学党の乱が起こり事態

は急変し、日清関係が緊迫化する。

朝鮮国王高宗(コジョン)が反乱鎮圧のために清国に派兵を要請し、その状況を見兼ねた日本側

も派兵する。これに対して清国は、朝鮮は清国の属国であるから介入するのだと、日本の派兵

とは性格が異なるとし、自国民保護を目的とするなら少ない兵力にすべきだと、日本に注文を

つけてきた。

小村は陸奥の訓令をもとに、日本の派兵は天津条約に基づく措置であり、派遣する軍隊の数は

日本政府が決めることであり、他国から制限される筋合いはない、日本の軍隊は規律があるの

で不測の事態は起きない、と難癖をつけてくる清国に対して徹底的に批判している。

さらには、ロシアとイギリスが介入してくる可能性を陸奥に知らせてもいる。

ロシアについては把握していたが、イギリスの動向は小村の情報で初めて明らかとなったとさ

れている。

小村は、日本が戦争を望んでいないようにも各国にも気を配り、振る舞ってもいる。

日清戦争が勃発すると小村は、国交断絶を清国政府に伝え、北京の公使館を撤収し、東京の外

務省に帰国する。

清国での任期は約八カ月の短いものであったが、帰国すると休む間もなく、山県有朋の部下と

して第一軍に従い、朝鮮に出発する。

朝鮮での戦闘を終え、清国の領土を占領した第一軍は、安東県に民政庁を設置し、小村が長官

になる。

当時の安東県では、空き家での盗難が絶えなかったが、小村は通行券や住居券を配り、警察や

憲兵を巡回させたりして治安回復に努めた。

この安東県での小村の働きは、周囲にいた人々にも高い評価を与えるが、この地で初めて出会

い、後の首相、当時は第三師団長として出征中の桂太郎も小村の実力を認めていた。

さらに、安東県での小村は前年に刊行されたばかりの『パークス伝』(全二巻)を読み込んでい

る。ご存じハリー・パークスは、駐日イギリス公使、駐清公使を通算二四年間も務めた外交官。

安東県から帰国した小村は、外務省政務局長に任命される。政務局長としての仕事は、日清戦

争の講和だった。

下関条約が調印されると、小村は体調を崩し入院する。腸チフスであり、入院は一カ月にも及

んだ。入院中に三国干渉を知ると、激昂して熱が上がり、病状が悪化したなどの逸話も残され

ている。退院後も健康が回復しなかったので、大磯で療養生活を続けた。

病が癒え、職務に戻った小村だったが、閔妃(ミンピ)暗殺事件が起こり、事件を調査するため

に派遣される。前任の三浦梧楼が解任されると、小村が駐朝公使に着任した。

当時の朝鮮半島情勢は、ロシアの支援を受けて実権を握っていた閔妃を殺害し、親日派の金弘

集(キムホンジプ)内閣を成立させていたが、儒者を指導者とする義兵と呼ばれる連中が、反日

蜂起を始め、日本人の殺害や襲撃を行うようにもなっていた。

親日派の政権を倒すために、親露派・親米派の政治家たちによるクーデターが計画されていた

が、事前に情報を入手した小村は、未遂に終わらせている。金弘集内閣を守ることに全力を傾

けていた。

しかし、その金弘集内閣が近代的な政策、断髪令と新暦の採用を発表すると、儒者たちの反発

に遭い、大規模な反乱や抗議の自殺が続発する。

各地の反乱を鎮圧するために日本軍が派遣されるが、ソウルでは、日本軍が手薄になった隙に

ロシア兵が増強されるという事態に陥る。

そんな緊迫した状況の中、親露派の政治家とロシア兵の保護のもとに、高宗が王宮からロシア

公使館に遷ってしまう(その後一年以上も)。露館播遷(ろかんはんせん)。

さらには、親日派の金弘集ら閣僚たちは、民衆によって惨殺され、代わって親露派内閣が成立

する。ちなみに、金弘集は殺される運命を知りながら「天命である」と言い放って死地に赴い

たといわれている。(岡本隆司『世界のなかの日清韓関係史』)

そして、この事件により朝鮮でのロシアの影響力は強まり、日本の勢力は減退した。

露館播遷後の小村は珍しく怒りを表情に出していたという。

後年に小村は、この件に関して書生から尋ねられるが、書生をいきなり殴り、怒鳴りつけたと

いう逸話も残っている。

その後の小村は、失地回復を目指して尽力し、ロシア側も朝鮮をめぐって日本と衝突するつも

りもなかったので、協定が結ばれることになる。

小村・ヴェーベル覚書(小村・ヴェーバー協定)。

そこでは、国王の王宮帰還と特定の派閥に偏った内閣の成立を阻止することで協力、日本兵の

駐屯などが認められた。その後、小村・ヴェーベル覚書を土台にして、山県・ロバノフ協定がモ

スクワで、二年後には、西・ローゼン議定書が結ばれた。

小村は、調印後まもなく任を解かれ帰国する。

「露館播遷は、小村の心に深い傷を与え、自らを出し抜いたロシアへの不信感を植えつけた。

また、内政の混乱や相次ぐ政変は、朝鮮を独立国として不完全だと思わせるのに十分だった。

このロシアと朝鮮への姿勢は、小村が外相になってからの外交政策にも貫かれることになる」

(本書)

帰国した小村は原敬に代わって、外相に次ぐ地位の外務次官に着任した。

明治二九(一八九六)年、小村四一歳の時。

外務次官期に小村が力を注いだのは、朝鮮半島の問題であり、特に注目したのは鉄道の敷設だ

った。日清戦争中に日朝暫定合同条款で、ソウル―仁川間とソウル―釜山間の敷設優先権を得

ていたが、工事は全く進んでいなかった。

駐朝公使の時には、鉄道の敷設への関心が薄かったが、外務次官になると小村は鉄道の敷設に

積極的になった。

朝鮮で権益拡大に関わっていた経済人の渋沢栄一や政府からの資金援助も決定し、順調に準備

を進めていたが、フランスが買収を申し込み、資金を更に追加しようとしたところ、議会の賛

成を経ていない政府からの資金供出は憲法違反である、と当時首相だった伊藤博文に反対され

る。小村はそんな伊藤を説得し、鉄道敷設権の獲得は大きく前進した。

「小村は、実のところ憲法や議会はどうでもいいと考えていた。国益の追求こそが重要だった

のである。彼は、アメリカ留学中から民主主義に否定的だったが、特に議会や政党を嫌悪して

いた。

外交政策を通じて日本の利益を維持、拡大することに全力を傾けていた小村は、党派的な議論

に明け暮れる議会や政党に干渉され、足を引っ張られることが許せなかったのである」(本書)

国内の反対意見をまとめた小村だったが、朝鮮半島で対峙しているロシアも反対していた。

この頃のロシアは、朝鮮で影響力を拡大しているように見えていた。

露朝間での密約に基づいて、ロシアから軍事教官や財政顧問などが派遣されていた。

しかし、朝鮮の知識人らが、あまりにロシアに依存していると政府を批判し、また、ロシアが

清国の旅順と大連に艦隊を送り、占領しつつあることも影響し、朝鮮での反発を強め、ロシア

の影響力は、後退を始めていた。

対日強硬派だったヴェーベル公使も朝鮮を去り、そんなタイミングで、ローゼン駐日ロシア公

使から新たな日露協定の申し出があり、日露間の新たな取り決めである、西・ローゼン議定書が

調印される。

「日韓間両国間における商業上および工業上の関係発展を妨害しない」などの日本側の提案が

通り、韓国での鉄道敷設は進み、京仁鉄道は一九〇〇年に全線開通した。

次官在任中には、陸奥が亡くなっている。

明治三一(一八九八)年に、小村は駐米公使に任命される。

アメリカでは、旅行したりもしているが、読書に没頭し、アメリカの歴史に関する本を大量に

読んでいた。フランス語も熱心に学習してもいる。

その後、ロシアへの赴任を命じられ、駐露公使に赴任し、そこでも勉強熱心でロシア語を学ん

でいたが、清国で義和団事件が勃発する。

日清戦争の敗北により、清国の衰えを見た西欧列強が権益を拡大させていたが、清国内では反

発を呼び起こした。一八九九年から、義和団と呼ばれる武術集団が、「扶清滅洋」(清を扶(た

す)けて西洋を滅ぼす)のスローガンを掲げ、外国人宣教師を殺害・襲撃、教会なども崩壊するよ

うになった。その活動が各地に広がり、清国政府も支持して、列強に宣戦布告した。

それを受けて列強諸国の日本とロシアを中心とする八ヵ国連合軍(日露英仏独墺米伊)が、天

津、北京を占領し、各国の公使館などを解放した。

義和団事件 天津の戦い

列強に占領地域をさらに拡大された清国政府は、義和団の鎮圧令を出すが、これを機にロシア

が満洲全土を占領した。

義和団事件が続いている頃、駐日・駐韓ロシア公使らが、韓国で反乱が起きても、義和団事件の

ように大規模にならないように日本と協力したい、朝鮮半島での勢力範囲の画定、勢力範囲で

の秩序保全などの協定を提案される。

青木外相、伊藤、井上などは好意的だったが、小村は反対だった。

小村は、満洲・韓国勢力範囲分割案であり、ロシアの満洲占領が、西・ローゼン議定書で認めら

れた日本の韓国における利権を脅かすと考え、そのため日本は韓国で、ロシアは満洲で自由に

行動でき、商業上の自由を持つことを保証する協定を結ぶべきだと考えていた。

この小村の案に青木外相も賛成したが、山県がロシアはその案に賛成しないと見ていた。

ウィッテ蔵相と会談した小村は、満洲・韓国勢力範囲分割案を提示するが、山県の予想通り、満

洲を占領下にしつつあったロシアは、日本の保証を受けるまでもなかったので、拒否される。

義和団事件の講和交渉が始まっていた頃に、小村は駐清公使への転任を命じられる。

日本全権として出席した小村は、清国の賠償金問題や外交改革に貢献し、注目を集めた。

やせて小柄で、絶えず駆け回っていたので、いつしか各国公使から「ねずみ公使」と呼ばれる

ようにもなっていた。さらに小村は、ロシアが満洲を引き続き占領することを認めた露清秘密

協定が仮調印されていたが、李鴻章と会談し、圧力をかけ、ロシア側にも満洲撤兵を強く主張

し、存在感を発揮していた。

そして、清国と列強諸国との間で北京議定書が調印されると、その活躍が認められて小村は、

首相となった桂太郎の要請で外相に就任する。

当時の政府にとって最大の外交課題は、義和団事件後も満洲に占領を続けていたロシアへの対

応だった。

政策決定者の間でも、ロシアと妥協するのか(伊東や井上など)、意見が分かれていたが、小村

や桂首相や山県らは、対露抑止として日英同盟を選択した。

「実は日英同盟交渉は、日英独三国同盟交渉というかたちで、駐英ドイツ臨時代理公使エッカ

ルトシュタインが提案して、一九〇一年(明治三四)三月に開始されていた。

ただし、この提案はエッカルトシュタインの独断だったので、ドイツは交渉から離脱し、日本

とイギリスだけが残ったのである」(本書)

日英二国間の交渉は林駐英公使がラウンズダウン外相に打診したことに始まるが、日本側の政

局が不安定だったため、交渉は中断していた。

しかし、桂は政綱にイギリスとの同盟を掲げ、交渉を再び行う決意を示していた。

交渉再開を伝えたのはイギリスからであり、小村が外相に就任すると、林公使に訓令し、第一

回の公式な同盟交渉が行われた。

その後、伊藤のロシア訪問と日露協商問題と、色々とごたごたがあったが、元老会議で小村

は、日英同盟の重要性を明治天皇に力説してもいる。

さらには、日露協商と日英同盟を比較し、「今やヨーロッパ列強は、あるいは三国同盟とい

い、あるいは二国同盟と称して、おのおのが合縦連衡によって自らの利益を保護し、あるいは

拡張しつつある。このような時期に、孤立を守るのは得策ではない・・・」などと述べ、翌年には

日英同盟が締結される。この功績により小村は男爵となっている。

日英同盟に対して、ロシアは想像以上に衝撃を受けたらしく、韓国への過剰な介入をやめ、満

洲から撤退した、と著者は指摘する。

さらには、露仏宣言を発表し、露清満洲還付条約が締結され、段階的に満洲から撤退し、最終

的には清国に返還することを定めたものだった。

それを見た小村は、日露協商を締結するための準備をするために、秘密の交渉を打診せよとの

電信を送り交渉をするが、中止となる。

ロシアとの関係は改善していたが、ロシアが満洲還付条約を実施しなかったことにより、事態

は急変する。

満洲の事態に何の進展もなく、事態を憂慮した明治天皇は、桂首相と小村外相に御前会議を開

催することを命じている。

この会議で小村は、「対露交渉に関する件」を提出し、その後の対露政策の基礎になってい

く。朝鮮半島の重要性を強調している。

御前会議での決定に基づき、栗野駐露公使にロシアとの交渉を開始するよう訓令を送り、ラム

スドルフ外相と交渉を開始する。その後、小村とローゼン駐日大使が全権委員に任命され、

場所を東京に移し本格化する。

日露交渉は続けられたが、お互いの主張は平行線をたどり、御前会議で小村は、閣僚・元老とと

もに対露開戦を最終決定する。

開戦すると直後に、日韓議定書を締結する。韓国皇帝の安寧、韓国の独立と領土を保障する代

わりに、韓国を日本の軍事基地として自由に使わせろ、というもの。

失敗はするが、それ以前から小村が指示をして秘密交渉をしていたが、それを土台としてい

る。

さらに小村は、日露戦争での日本の正当性を訴えるためにメディアを利用し、やむを得ず戦争

に突入したことを説明しようとし、欧米への広報外交も行った。

日清戦争での苦い経験もあり、伊藤博文も広報外交に積極的だった。

ハーバード大学留学時代から小村の親友であり、セオドア・ルーズベルト大統領と旧知の仲であ

る金子堅太郎をアメリカに、伊藤の娘婿であり、ケンブリッジ大学卒の末松謙澄をイギリスに

派遣する。

英米に派遣された二人は、日本は欧米と異質な存在ではないと強調し、末松は日英同盟の利益

や効果を力説して好評を博し、金子は、ルーズベルト大統領やヘイ国務長官などに厚遇され

た。

その後、閣議決定された「対韓施設網領」をベースにして、韓国と第一次日韓協約を締結し、

「韓国保護権確立の件」も閣議決定される。

イギリスから同盟改定の申し出があり、第二次日英同盟を締結し、その中に韓国保護国化を承

認させ、アメリカにも桂・タフト協定で、韓国支配の承認を得た。

ただ、桂・タフト協定だけでは不安であり、ポーツマス条約締結後に小村は、ルーズベルトらと

会談し、承認を取りつけている。

戦況を見極めながら、有利な状況で講和条件を打ち出すことができるかを考えながら、戦争を

行っていたが、日本海海戦で勝利し、この機を捉えて、小村は高平公使にルーズベルトへの講

和斡旋を依頼し、講和会議開催地を自国のポーツマスとすることに決定した。

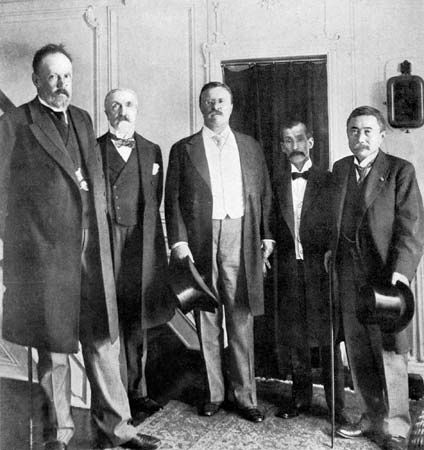

ロシア側全権委員は、元蔵相ウィッテと、元駐日公使で駐米ロシア公使のローゼン。

小村もウィッテも決裂を覚悟していたみたいだが、休戦議定書が調印され、日露講和条約と付

属協定に調印した。主な内容は三点。

第一に、日本による韓国支配権の確立をロシアが認めたことである。

第二に、遼東半島の旅順・大連、北緯五〇度以南の南樺太が日本に割譲され、長春―旅順間の鉄

道と沿海州の漁業権も日本に譲渡されることになった。

第三に、日露両軍は満洲から撤兵することが定められた。

右から、高平小五郎、小村寿太郎、セオドア・ルーズベルト、ローゼン、ウィッテ

「こうして一年七カ月におよんだ戦争は、終わりを告げた。

賠償金は取れなかったが、日本はこの条約によって、多くのものを得た。

桂・タフと覚書と第二次日英同盟とともに、ロシアからも韓国支配の承認を得たと考えた日本政

府は、一一月の第二次韓協約で韓国保護国化を実行に移すことになる。

また、満洲からロシア軍を撤兵させ、日本の安全保障に関係する韓国が脅威にさらされる恐れ

を著しく減少させた。

それだけでなく、遼東半島や旅順・大連、さらに南満洲の鉄道権益を獲得したことにより、

逆に日本が大陸へ進出する地歩が固められた」(本書)

しかし、日本の民衆は、賠償金や北樺太を獲得できなかったために、不満を抱き、日比谷公園

で抗議集会を開き、交番などを襲撃して各地で暴徒化し、怒りを爆発させた。小村の家族を脅

迫したり、襲撃しようとしたりする者もいた。小村は、条約を調印した翌日に体調を崩しても

いる。

帰国した小村は、清国にポーツマス条約の決定事項を認めさせるために北京へ行く。

北京へ渡る前には、桂・ハリマン予備協定覚書(桂・ハリマン協定)を破棄させている。

ハリマンが日本政府に対して、韓国の鉄道と満洲の鉄道を接続した上で、鉄道や炭鉱などへの

共同出資・経営参加、を提案したものであったが、それでは国益にならない、と反対した小村

は、桂や元老を説得して破棄させた。

清国側の全権である李鴻章らと北京会議に臨んだ小村だが、案の定、交渉は難航した。

清国は、ロシアが追い払われたにもかかわらず、日本が新たに入ってくることに強く反対し

た。それでも、満洲権益についてはロシアから日本に譲渡することには承認した。

交渉は一カ月以上に及ぶが、満洲に関する日清条約(北京条約)が締結され、この協約で、

遼東半島の旅順と大連が二五年間の期限で租借されることになった。後の関東州。

そして、長春―旅順間の鉄道経営権を獲得し、南満洲鉄道株式会社を設立した。

さらには、鉱山採掘権など他の利権も獲得し、大陸経営に邁進する。

北京でも体調を崩し、一度倒れていた小村だったが、横浜に帰国した。

国内では、第一次桂内閣が総辞職することになり、第一次西園寺公望内閣が成立した。

四年四ヵ月にも及んだ外相を退くことになった小村だが、その直後に枢密顧問官に就任する。

「外相としての小村の功績は数多い。

改定によって同盟を強化しただけでなく、日露講和会議では韓国と満洲での権益獲得にも成功

した。また、小村外交の成果は、一九〇五年一二月に在英公使館が大使館に昇格し、翌年以

降、米独仏露なども順次それにならったことにも反映された。

列強の一員であるイギリスと同盟を結び、ロシアに勝利したことによって、日本は名実ともに

欧米列強に肩を並べたのである」(本書)

枢密顧問官に就任した小村だったが、林董の就任に伴い、代わりに駐英大使に着任することに

なった。当時の西園寺内閣の外交面での課題は、満洲経営と日露再戦を防ぐために、ロシアと

その同盟国フランスとの和解も重要な懸案の一つだった。

そのロシアやフランスもバルカン半島や地中海に外交政策の重点を移していたので、日本やイ

ギリスとの緊張緩和を求めていた。最初にフランスから日本にシグナルを送り、日仏協約が成

立し日露協約もロシア側から提起されたものだった。

小村は、協約が必要なほどの懸案もない、と日仏協約に冷ややかな目を向け、日露協約に関し

ても、協約があろうとなかろうとロシアは脅威ではないと考え、林外相に電報で意見を出した

りしている。

色々とごたごたがあったが、日露協約が成立し、韓国とも第三次日韓協約を締結し、韓国の軍

隊を解散させ、内政の指導や司法権、軍事権を掌握する権利も得ている。

アメリカとは、日米紳士協定を結び、日露協約の一カ月後には、英露協商が調印されている。

駐英大使として小村は、イギリスで不人気だった。小村は社交の場が嫌いだった。

ここでも小村は読書に熱中し、インドやペルシャやバルカン半島でのイギリスの外交政策に関

する著作、経済や社会問題についての著作も読み漁っていた。

桂が首相の座に返り咲くと、小村のイギリス滞在が終わり、再び外相に就任する。

ロンドンから帰国する時に小村は、バルカン問題に関心を持っていたので、見聞を広めようと

ウィーンに立ち寄り、さらには、ロシアのサンクトペテルブルクにも立ち寄り、ロシア皇帝や

外相、ウィッテにも会いに行き、シベリア鉄道で帰国する。

帰国した小村は、外相に就任し、外交方針を記した「帝国の対外政策方針決定に関する件」と

「満州に関する対清の重要問題」の二つの文書を起草し、閣議決定される。

「帝国の対外政策方針決定に関する件」は、外交政策の大枠を定めたものであり、日英同盟を

軸にしてイギリスとの関係をもっと親密にする必要があるとし、アメリカとは、紳士協定が結

ばれたとわいえ、排日移民問題が燻っていたので、その緩和に努め、日本の太平洋進出に不安

を持ってもいたので、アメリカと協商を締結する必要があることなどを示している。

「満洲に関する対清の重要問題」は、満洲での権益を守るためには、清国や列強から反発を招

かないように注意することが肝要だと考え、それを具体的に示した。

清国と韓国の間で領土問題や鉄道建設権や炭鉱採掘権などを含む、未解決の六案件を一括して

交渉する方針を示したもの。

小村がまず着手したのは、アメリカとの関係であり、高平小五郎駐米大使に日米協商の交渉を

支持する。高平・ルート協定。

日本人移民問題で悪化しつつあったアメリカと、新たな協定を成立させたことの意義は大き

く、太平洋進出を恐れていたアメリカを安心させることができ、満州にもアメリカが介入して

くるのも防いだ。一時的なものだったが。

そして、イギリスロシアから同意を得て、韓国併合にも着手する。

併合時に大規模な抵抗が起きるのを防ぐために、駐屯軍と警察が増派され、寺内正毅を第三代

韓国総督として任命し、韓国で皇帝に挨拶を済ませてから、併合に関する条約を調印した。

朝鮮総督府が発足し、寺内正毅が初代総督に就任した。ちなみに、小村は韓国併合の功績で侯

爵になっている。

満州に関しては、清国と帰属問題が生じていた間島地方に関する協約を締結し、鉄道などの五

案件についても日清協約を交わし当面の決着を見ていた。

しかし、アメリカでルーズベルトから「ドル外交」のタフトに大統領が代わり、ノックス新国

務長官と共に、満洲での日本の権益保持に批判的になる。

門戸解放原則を適用して、アメリカの清国での市場参入を狙っていた。

さらにノックスは、日本とヨーロッパ列強に対して、「満洲鉄道中立化案」なるものも提議

し、小村はこの提案に猛反対した。高平・ルート協定も無視されている。

結局は、このノックスの提案は、日露英仏から反対を受けて失敗に終わるが、小村は、この機

会を利用し、日清協約の影響で緊張状態にあったロシアと、新たな日露協約の締結によって修

復しようと考えた。そして、サンクトペテルブルクで第二次日露協約が調印される。

これ以降、ノックスは日米関係の悪化を危惧し、日本の意向を以前よりも考慮するようになっ

たという。

そして、イギリスとも日英同盟維持を心掛けながら、関税自主権の完全回復を目指して小村は

尽力する。交渉が難航するが、突破口としてアメリカに目をつけ、新日米通商公海条約が調印

される。日英両国で交渉の停滞を批判する世論の高まりもあるなか、イギリスが重視する輸出

品に協定関税を残す代わりに、日本のいくつかの輸出品が無税になることで妥協し、新日英通

商航海条約が調印される。その後、フランスやドイツなどとも新通商航海条約を結ぶ。

「小村が生まれた頃に結ばれた「不平等条約」の改正は、日本外交最大の悲願であった。

また、これは小村を引き上げてくれた陸奥の仕事を完成させることでもあった。

小村は、二度目の外相期に、また一つの歴史に残る仕事を成し遂げたのである」(本書)

日英同盟も改定され、第三次日英同盟条約が調印されるが、そこには、仲裁裁判条約が含まれ

ており、日米対立に巻き込まれることを危惧したイギリスが、アメリカを実質的に同盟の適用

範囲外として、同盟の効力低下を物語っていた、と著者は指摘している。

大逆事件(明治天皇暗殺計画)などの処理に追われていた桂は、政権を再び西園寺に譲る決心を

し、内閣総辞職する。桂は小村を留任させたいと思っていたが、小村は外相を辞することにな

った。

外相を辞任した小村は、葉山で自然を眺めながら読書をしてゆっくり過ごす。

イギリスの詩人テニスンの詩集を座右に置いていた。

晩年の小村寿太郎

もともと体が弱かった小村だったが、外相を辞して葉山に移ってから三カ月後に、頭部に強い

痛みを覚え、脳膜炎の症状が出るようになり、病状は急速に悪化し、危篤に陥った。

そして、明治四四(一九一一)年一一月二六日に亡くなった。享年五六歳。

小村の死を多くの人が悲しみ、外務省葬が行われたという。

宮崎県日南市にある小村寿太郎の銅像

国が生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた時代に小村は活躍し、約一八年間の長期にわたって

外交政策に関わり、「近代日本外交を体現」した。

この頃に武官として日本に滞在した、ドイツの地政学者であるカール・ハウスホーファーは、

小村の外交に対して、大きな敬意を表してもいた。

小村は、民主主義を過大評価せず、パワー・ポリティクスに基づいて国際政治を観察し、ロシ

アや清国や韓国に対しては当然だが、アメリカに対しても安易に信用することはなかった。

小村も陸奥と同様に藩閥政治にも反発し、地縁や血縁ではなく能力を尊重すべき、という考え

を持っていたと思われるが、情勢を分析して戦略を練り「研究と準備」を小村も怠らなかっ

た。読書量の多さも陸奥と同じ。幼少期に受けた祖母・熊の武士道的な教育のおかげもある。

この二人の姿勢や国際政治の見方などを現代人は学ぶ必要があるだろう、と強く感じる。

本書は、二〇一一年小村寿太郎没後一〇〇周年に書かれている。

小村の伝記は、研究者が書いたものが少ない印象があったが、佐々木雄一氏の『陸奥宗光』(中

公新書)と同様、新書で著してくれて手にとりやすく、上手にまとめてくれているので読みやす

くなっている。

著者は、「小村の生涯を描いた本書が、一人でも多くの方に、近代日本の外交史に関心をもっ

ていただけるきっかけになれば、筆者としては、これ以上の喜びはない」と記しているが、

そのようになることを心から願う。