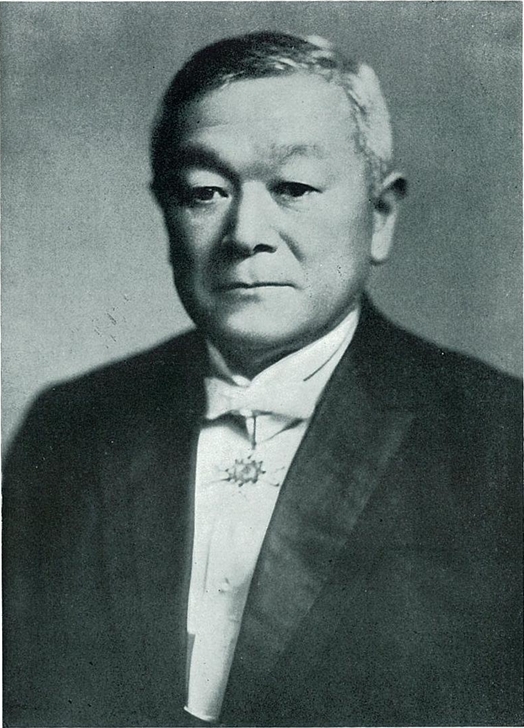

内藤湖南は東北の南部藩の儒者の家に生まれている。

幼年時代に父から漢籍を学び、地方の師範学校を卒業し、東京に出て、

生きていくためにジャーナリストになった。

その後に、支那問題の大専門家となり、日本で二番目に設立された帝国大学、京都帝大の東洋

史学科の教授に招かれた。

戦後におけるモンゴル史、中国史の泰斗であり、内藤湖南を継承したといっても過言ではな

い、岡田英弘氏によれば、

「明治時代に歴史学を担った人の多くは、帝国大学ができる前から研究生活を始めている。

つまり、大学教育を受けずに、江戸時代から続く藩校などで漢籍を学んだ人たちで、

内藤湖南は、そうした明治の知識人の一典型である」

と述べている。

正規の官学教育を受けていなかったが、その支那学が当代一流であったことは、すでに有名だ

ったみたいだ。

内藤湖南(1866~1934)

ちなみに「支那」という呼称は、江戸時代に新井白石がイタリア語の「チーナ」を「支那」と

音写したもので、「支那」は仏典のサンスクリット語の音写に用いた言葉。

本書に収められているのは、『支那論』(一九一四年)と『新支那論』(一九二四年)。

一〇〇年前には大ベストセラーにもなっている。

一読して感じたのは、本書のなかで湖南が指摘していることは、それ以前に勝海舟が指摘して

いたことと、それ以後に岡田英弘氏が指摘していることと殆んど同じで、

それは古びることなく、今現在も変わらない中国の姿が浮かび上がってくる。

「支那の近世史は、ますます後になるにしたがって、独裁君主の力が強くなって、

君主の感情次第でいかなる事でもこれを処決することが出来るようになって来たのである」

(『支那論』)

「以前の貴族の相持ちの時には、ある貴族が位を失って、他の貴族が位を得ても、

前の貴族の家は家族制度で維持されて、亡びないことが出来るけれども、

今度は天子という個人が私有しておるから、朝代が易わるという時には必ず亡びる、

そうして別のものがそれを奪い取るということになって来た。(中略)

一方からいうとまた天子がどこまでも独裁権を握って、官吏というものが一つも独立した権力

をもたないのであるから、その官吏の職務というものは皆無責任になって来るという傾きがあ

る」(同書)

「これは天子が権力を一人で握って、臣僚に全く権力を与えないところの結果である」(同書)

「しかし漢人というものが自己の文明を誇り、自己の能力を頼むあまりに、たとい五大民族を

統轄しても、五族各々平等なものとして、それらの風俗習慣もしくはそれらの文化を尊重し

て、そうして自分と同等のものとして扱うという考えになり得るや否やということはよほど疑

問である」(同書)

「支那の官吏の収入の多過ぎるというのは、これは積年の弊であって、共和政治になった今日

などにおいては、その弊害を釐革する必要があることはもちろんである」(同書)

「元来が政府を信用しない支那の社会組織は、比較的自治団体が発達しておることが、

一つの長所である」(同書)

「一体行政官が司法官を兼ねるのが、すなわち支那の長い間の民政上の弊害が伏在した所以

で、朝鮮においても、郡守という行政官が司法権を握っており、それから警察と云うか、兵力

と云うようなものまでも握っておったので、小さい天子のような形になり、日本で云えば昔の

大名と同じような権力をもっておったので、人民は為に一日も寧処[安んずる]ことが出来ぬよ

うな弊害を来したのである」(同書)

「支那は存外輿論の国である。支那は国の制度の上からいうと、無限の君主独裁の国である。

それと同時に支那は非常な輿論の国である。

輿論というのも支那から来た語であるが、どこから出て来るか分からぬ多人数の評判というこ

とに重きを措く国である」(同書)

「支那では、独裁政治の国であるけれども、天子が前いうように人の評判で官吏の進退を決す

る」(同書)

「それから支那では制度に重きを措かずに、人間に重きを措く。それも間違っておる」(同書)

「それで支那でも昔から天下を統一した英雄などは、皆この大局を第一に重んじ、

いよいよ戦争となれば戦略を最も重んじ、そうして戦術はそれほど大なる値打ちをもっておら

ぬ」(同書)

「支那のあらゆる事情を知って、そして当面の問題を判断するのは、すべて深い根底に対する

智識を持たなければならぬ」(同書)

「彼らは政治を国家維持の機関だとか、人民を統治する方法であるとかは考えておらぬので、

政治は政客の競技と考えている」(『新支那論』)

「支那の経済組織のごとく、株式会社を作って重役が横暴なことをしても、これを制裁すべき

政治法律の機関がない国においては、株式組織は成り立たない」(同書)

「世界的に経済が行き詰まることになれば、これを緩和する方法としては、やはり支那人が歴

史的に得来ったところの安分的より外ないので、支那の現在の政治なり、経済なりの状態は、

世界の将来の状態を暗示しておるものと見ることが出来る」(同書)

上述で湖南が言及していることは、現在の中国、未来の中国に対しても当て嵌まるだろう。

湖南はジャーナリズムを出発点としていたので、清朝史は現代史でもあって、辛亥革命(一九一

一年)が起こっているまさにそのときに、大学で教えていた。

さらには、日本が手を貸して、支那を日本のように近代化させなくてはいけないと考えてもい

た。それは『支那論』のなかで述べられていることでもある。(支那の共和政治について)

ところが、一九一九年の五.四運動(排日デモ)によって、湖南は裏切られた思いになり、

支那に対して完全に失望する。今と同じ。

湖南はその他にも、漢字ではない文字を調査し、写真に撮って日本に持ち帰ったりして、

支那を支配する以前の清朝の満洲語で書かれた資料を解明すれば、支那をもっと違う面から見

ることができると考えてもいた。

こうして日本で満洲語研究が盛んになり、それがなければモンゴル史や満洲史が残らなかった

だろう、と岡田英弘氏は指摘している。

いずれにしても、中国は面白い。(特に藝術)

ただ、日本は中国に対して深く関与しないほうが善い。それが歴史の教訓。