「ラテンアメリカ文学のブーム」と呼ばれる物語文学の黄金時代がはじまったのは、

一九五八年前後のことだった。

カルロス・フエンテス(メキシコ)の衝撃的な処女長編『澄みわたる大地』(一九五八)を端緒に、

マリオ・バルガス・ジョサ(ペルー)の『都会と犬ども』(一九六三)やフリオ・コルタサル(アルゼ

ンチン)の『石蹴り遊び』(一九六三)といった革新的形式の小説を経て、ガブリエル・ガルシア・

マルケス(コロンビア)の『百年の孤独』(一九六七)が現代ラテンアメリカ小説の頂点を極め

た。それから、はや半世紀が過ぎ去ろうとしている・・・

『ラテンアメリカ文学入門』寺尾 隆吉

出版された当初から気になっていたが、年の瀬に読み終わることが出来た、寺尾 隆吉氏の『ラ

テンアメリカ文学入門』。やはり密度の濃い著作となっている。

木村榮一氏の『ラテンアメリカ十大小説』のような、ラテンアメリカ文学の作品に関して、

評論するような著作は読んでいたが、約100年にわたるラテンアメリカ文学の流れを捉え、

初心者から専門家まで、幅広い読者層に語りかけるものは存在しなかった。

しかし、寺尾氏はそれを見事に描ききった。本書はラテンアメリカ文学の見取り図みたいなも

のになっている。

寺尾氏は水声社で【フィクションのエル・ドラード】(〈ブーム〉の巨匠たちから異色の新鋭ま

で、フィクションの未来を告げるシリーズ)を編集され、2013年から続々とラテンアメリカ小

説を訳されていたのは、知っていたし注目はしていた。

他にも、2007年に松籟社から『フィクションと証言の間で―現代ラテンアメリカにおける政

治・社会動乱と小説創作』を著され、2012年に水声社から『魔術的リアリズム―二〇世紀のラ

テンアメリカ小説』を著されているのも認識していた。

ぼくは熱心にラテンアメリカ文学を追っかけている訳ではないが、一通りマルケスやボルヘス

やジョサ(リョサ)、幾つかの作品ではあるが、フエンテスやコルタサルやカルペンティエール

やアストゥリアスやパスやボラーニョの作品を読んではいる。

だけど、寺尾氏の二冊の“解説本”を手にするのには億劫になっていた。

しかし、本書を新書で著してくれたおかげで手に取りやすくなり、読んでみようと思い至っ

た。

そんな本書を著した理由を、『web中公新書』(2016/10/21)のサイトで寺尾氏は語られてい

る。

寺尾:日本語で読めるラテンアメリカ小説の通史がないことは前から気になっていました。

その流れを追えるようなものを自分なりにまとめておきたいと、2~3年くらい前から思ってい

ました。そこで渡りに船の依頼が来たのでお引き受けした次第です。

このことは本書の“あとがき”のなかでも触れられているが、そのような経緯で書店に並ぶこと

になった。

寺尾隆吉(1971年~)メキシコ、コロンビア、ベネズエラなどの大学で6年間にわたって文学研究に従事。フェリス女学院大学国際交流学部教授、専攻は現代ラテンアメリカ文学。

本書では、ブームの時代の一九五八年から八一年にいたる二十数年間を中心に、

約一〇〇年にわたる現代ラテンアメリカ小説(ブラジルの小説も含む)の動向を探っている。

1920年のアルゼンチン・ブエノスアイレス

二〇世紀初頭まで、ラテンアメリカにおける小説家の社会的地位はきわめて低かったという。

その理由は、第三世界の例にたがわず、二〇世紀半ばまで識字率が低く、読書は一部の特権階

級にのみ許された贅沢であり、書籍の出版点数も少なかった。

そんななかでも読まれる文学作品といえば、教養人のたしなみと認められていたフランスやイ

ギリス同時代文学、スペインの古典文学が大半を占めていた。

さらには、一九世紀前半の独立以来、内戦とクーデターを繰り返す政情不安のもとで軍人やエ

リート知識人には、読書に割ける時間も限られており、小説を暇人の娯楽として蔑む者も少な

くなかった。

それに加えて、新大陸の征服から独立まで、三〇〇年近くにわたって続いた植民地時代には、

宗主国スペインによって、小説が危険思想の源泉として出版を禁じられていた事情もあり、

創作自体を不信の目で眺める態度が自然だったという。

フェルナンド・バエス『書物の破壊の世界史』によれば、スペインの歴代の王たちは、

モンテスキューの『法の精神』(一七四八年)を植民地ラテンアメリカでの普及を阻止すべく、

船の積み荷から没収して定期的に処分している。

そのような状況なので、ヨーロッパ産の小説が流通しているのに自分で小説を書く者には、変

わり者のレッテルを貼られていた。

一九世紀には、アルゼンチンから『アマリア』(一八五五)のホセ・マルモル、コロンビアから

『マリア』(一八六七) のホルヘ・イサークス、キューバから『セシリア・バルデス』(一八七九)

のシリロ・ビジャベルデなどが出てくるが、これらのラテンアメリカで文学史に名を残す小説を

書いた作家は、社会から爪弾きにされ亡命や投獄、追害の憂き目を見た知識人だった。

いずれの小説も、支配者層に対する反発と怨念を明白に打ち出し、後にバルガス・ジョサが小説

を「反抗的ジャンル」と位置づけたように、ラテンアメリカに反体制文学の伝統を植えつける

出発点にもなったという。

そして、この時代のラテンアメリカ小説で例外として挙げられるのは、ブラジル文学史に残る

文豪ジョアキン・マシャード・デ・アシスくらいだという。今、日本でも続々と翻訳されている。

しかし、二〇世紀初頭までのラテンアメリカでは、反体制的文学を含めても貧弱であり、

ウルグアイ出身のアンヘル・ラマに「識字都市」、コロンビアの作家ラファエル・ウンベルト・モ

レノ・ドゥランに「アルカディア(理想郷)」と呼ばれた首都在住の特権的文化階層に握られてい

た。

そのアルカディアは排他的で閉鎖的であり、政治的権力とも密接な関係を維持し、サロンやジ

ャーナリズムを通じて文学出版を独占し、なかでもニカラグアのルベン・ダリオやキューバのホ

セ・マルティら、モデルニスモ(一九世紀末に起こった韻文刷新の潮流)の代表が持て囃されて以

降、国家に文化的色彩を添える詩作を称揚、庇護するようになっていったという。

それとは対照的に小説は、貴婦人の暇つぶしやジャーナリズムの穴埋めという周縁的位置へま

すます追いやられていった。

そんなアルカディアの壁をこじ開けていくのは、同時期に並行して進むまったく異なる二つの

文学潮流である、アヴァンギャルド(前衛芸術)と地方主義小説だった。

ヨーロッパでの「未来派宣言」や「ダダ」の影響を受けて、ラテンアメリカでも一九一〇年代

半ばから各国でアヴァンギャルドの動きが起こり、その先駆けとなったのはブラジルの「モデ

ルニスモ」(ダリオとは別のもの)であり、とくに一九二〇年代以降、社会改革とも連動する広

範な文化運動となっていった。

詩作では、チリの詩人ビセンテ・ウイドブロが実験的な詩を作り、メタファ-の刷新を掲げてい

たスペインからアルゼンチンに「ウルトライスモ」を持ち込んだホルヘ・ルイス・ボルヘスやそ

の仲間等と連携しつつ、この運動を独自に発展させていった。

メキシコでも、マヌエル・マプレス・アルセやアルケレス・ペラなどが詩文の刷新を目指し、

地方都市ハラパから文化・出版活動を盛り上げ、名門ベラクルス大学の設立にも協力した。

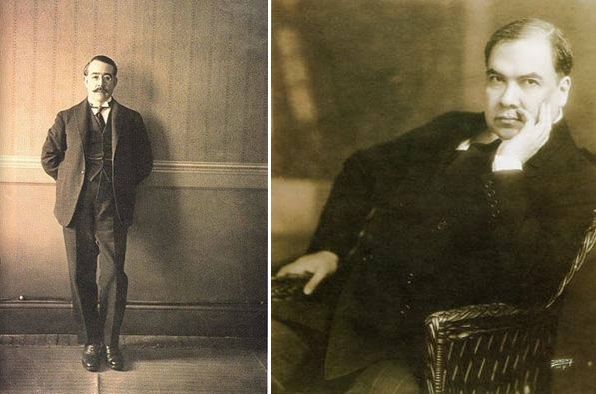

左からレオポルド・ルゴーネス、ルベン・ダリオ

このような動きは、ヨーロッパのアヴァンギャルドに影響された文化の刷新運動ではあった

が、硬直したアルカディアへの反発とその庇護を受けたモデルニスモの批判を秘めていた。

ボルヘスはダリオを槍玉に上げ、アルゼンチンで神聖化されたいた詩人レオポルド・ルゴーネス

にも批判の矛先は向けられた。

アルカディアの支配によって停滞していた文壇が、アヴァンギャルドの台頭によって激震に曝

されていった。ここが重要だったと寺尾氏は指摘する。

ラテンアメリカの前衛芸術運動は主に詩作を中心に展開していたが、その影響は文学にも及

び、アヴァンギャルド文学に分類される小説のうち、群を抜いて完成度が高いのは、ブラジル

のマリオ・ヂ・アンドラーデで、ヂ・アンドラーデは、アヴァンギャルドと地域的探究を組み合わ

せ、ラテンアメリカ文学史に残る稀有な小説を書き上げたという。

地方主義小説は、二〇世紀初頭からラテンアメリカ各地で起こる国家統合のイデオロギーと連

動していた。

独立から一〇〇年を経て、内戦や社会動乱にはようやく沈静化の兆しが見えはじめていたが、

南へ進出してきたアメリカ合衆国帝国主義の脅威を看過できなくなっていた。

ラテンアメリカ各国は、一九二〇年頃から、ようやく本格的な国土の開発と殖産興業に乗り出

した。まるで明治維新みたいだ。

その際に直面した最初の課題は国境線の画定と資源の調査であり、政府から技術者や医師が砂

漠地帯やセルバ(熱帯雨林)、ジャノ(平原地帯)などの過酷な自然環境に派遣されていった。

コロンビアのホセ・エウスタシオ・リベラも石油資源調査と国境線画定という使命を負って、

二度にわたり政府使節団の一員としてジャノとセルバを探検し、それをもとに『渦』を執筆し

た。

リベラは『渦』のなかで、それまで首都ではよく知られていなかった未開世界の実態を記録す

るだけではなく、そうした辺境地帯にはびこる社会不正の告発を行ない、強い政治性を孕んで

いたという。

そのような鋭い問題提起を打ち出した『渦』は、国家統合に携わる知識人層を惹きつけ、

五年ほどの間に五版を重ねるなど大成功を収めた。

リアリズムを貫くリベラの散文は、アルカディアに安住してセルバやジャノを安易なロマン主

義で美化していた詩人たちへの厳しい批判でもあり、アルカディアの文字文化独占に終止符を

打ち、地方主義小説の隆盛に道を開いたという。

リベラの成功以降には、コロンビアでは未開地の探検と政治的告発を組み合わせた小説が次々

と発表され、エクアドルでも「グアヤキル・グループ」が台頭していった。

しかし、「地方主義小説」はサブジャンルを確立したとはいえ、『渦』は、国家統合時代に呼

応する新たな小説形式や、そのモデルを提起したわけではなかったという。

その意味で、中央政府による未開地域の統合、文明による野蛮の克服という国家的プロジェク

トの遂行にあたり、両者を結びつけて新たな小説を示したのは、ベネズエラの国民的作家ロム

ロ・ガジェゴスだった。

ロムロ・ガジェゴス

ガジェゴスは後に教育関係の要職を歴任し、一九四〇年以降には、現在までラテンアメリカで

読み継がれる名作『ドニャ・バルバラ』は政府系の出版局から、国民全員が読むべき推薦図書、

教科書として繰り返し再刊されることになり、ベネズエラ文化に深く浸透していったという。

メキシコのカルロス・フエンテスは、ラテンアメリカ小説論『勇敢な新世界』のなかで、

物語る行為=「ナレイション」が国家統合において果たす役割に着目し、「ナレイションとし

てのネイション」という理念を提起している。

恋愛物語を通じて未開のジャノを文明国家に取り込む道筋を示したガジェゴスは、まさしくこ

の理念の実践者であり、彼にとって、「ナレイション」の執筆と「ネイション」の建設は表裏

一体であり、『ドニャ・バルバラ』は、政治信条をわかりやすく表現するアレゴリーという役割

を示すことで、ラテンアメリカの小説文学に新たな社会的意義を付与した、と寺尾氏は指摘す

る。

これ以降ラテンアメリカ全体で、国益にかなう芸術ジャンルとして小説の有用性に注目が集

まり、小説が急速に政治に組み込まれていったという。

そんななか、メキシコでは一九三〇年代に入り、中央政府と小説を結合を示す事例として立ち

現れてくるのがメキシコ革命小説だった。

1910年から1917年にかけて起きたメキシコ革命

革命の熱狂を背景に、メキシコでは革命期の実話をそのまま物語りにすれば小説として受け入

れられる土壌ができあがっており、アレゴリーを基盤にしたガジェゴス流の地方主義小説と較

べて、革命小説の創作がきわめて容易だったという。

地方主義小説と同じく、革命小説が、辺境地域の開示というかたちで国家統合に寄与し、

メキシコ革命の歴史を生々しく伝え、間接的に国内各地の現状について報告する革命文学の隆

盛は、国土の統合と国民の一体化を目指す革命政府には好都合だった。

さらに政府は、教科書出版を手掛ける出版社を後押しし、ラサロ・カルデナス大統領時代には、

国民文学賞を制定するなど、積極的に創作活動を刺激し、革命小説の普及を支えた。

このようなメキシコ文化政策で特筆すべきは、共産主義者も含め、政府に批判的な作家・芸術家

もその庇護の対象から外さなかった点だった、と寺尾氏は指摘する。

過激な思想を持つ画家ですら、時に冷遇されることはあったが、度々政府から仕事を依頼され

ているという。

一九四〇年以降、メキシコ文化が(芸術文化)独自の発展を遂げ、ラテンアメリカ屈指の文化大

国へとのし上げることができたのは、批判勢力に寛容なメキシコ政府の方針に負うところが大

きいとも指摘している。

しかし、一九四〇年代前半には、地方主義小説やメキシコ革命小説は、稚拙でわざとらしい物

語を展開してイデオロギー表明を行なったせいで、文学市場には三文小説があふれかえってい

た。

また、小説を政治的イデオロギー表明の場に使った作家たちは、一九二〇年代以降ラテンアメ

リカに社会主義・共産主義思想が広まるとともに、「社会主義リアリズム」と酷似した作品を大

量に生み出していった。

地方主義小説、革命小説、社会抗議小説はいずれも、アヴァンギャルドと違って幻想的要素を

そぎ落とし、現実世界を忠実に反映するリアリズム文学を標榜していたが、創作がマンネリ化

するとともに、大きな誤謬が浮かび上がっていった。

小説の物語性とメッセージの伝達を安易に結びつけるこれらの小説は、登場人物でも挿話でも

ステレオタイプを連発し、リアリズムを徹底しようとすればするほど現実世界の実態からかけ

離れていく悪循環に陥っていたという。

後にバルガス・ジョサは、これらの三つのサブジャンルを「大地の文学」と呼び、旧弊と停滞を

断罪し、オクタビオ・パスは、革命小説を批判的に論じている。

こうした要素は負の遺産となり、一九六〇年代までラテンアメリカの小説家に重くのしかかっ

ていたが、「大地の文学」を乗り越える動きは、三つのジャンルから出てくる。

それは、魔術的リアリズム、アルゼンチン幻想文学、メキシコのアイデンティティ探究文学。

なかでも、もっとも早く世界的に認められたのは、魔術的リアリズムであった。

その土台を作ったのは、シュルレアリスムの影響が強く残る一九二〇年代末から三〇年代にか

けてパリで親交を深めたグアテマラのミゲル・アンヘル・アストゥリアスとキューバのアレホ・カ

ルペンティエールだった。

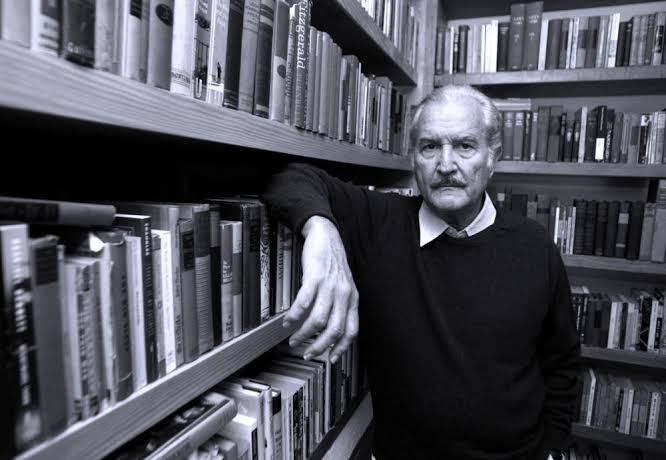

左からアレホ・カルペンティエール、ミゲル・アンヘル・アストゥリアス

二人とも出自においては、ヨーロッパ文明を推進する家系の生まれだったが、それぞれマヤ文

化とアフロ文化の代弁者という評価を与えられている。さらに、二人に共通するのは、独裁政

権による投獄の体験だった。(本書ではもっと掘り下げて言及されているが割愛)

アストゥリアスは、マヤ文明をめぐる文化人類学的研究の成果とシュルレアリスムを結びつけ

て、一九三〇年、ラテンアメリカ文学史に残る記念碑的名作『グアテマラ伝説集』を発表し、

魔術的リアリズムの開祖となった。

マドリードのオリエンテ社から刊行された『グアテマラ伝説集』の初版はされほど大きな反響

を呼ばなかったが、翌年にフランス語訳されると、シュルレアリスムやその他の作家たちの目

に留まり、なかでもポール・ヴァレリーは「インディオの魔術」を絶賛した。

これは有名な話だ。

このようなヴァレリーの言葉は、ラテンアメリカの土着的世界を描いた小説をヨーロッパ人向

けに売り込んむ可能性を開いたと言えるだろう、と寺尾氏は評している。

さらに『グアテマラ伝説集』の重要性を次のように語っている。

「これは、それまで「野蛮」とされてきたインディオや黒人に対する見方を大きく変える契機

となるとともに、作家たちの創作姿勢そのものにも影響を与えずにはいなかった。

同時代のラテンアメリカ文学の主流を占めていた「大地の文学」は、基本的に都市の知識人

が、同じく都市に住む中間層に向けて地方の状況を描き出すかたちを取っており、その意味で

完全に国内向けの文学だった。

しかし、『グアテマラ伝説集』の成功によってラテンアメリカの作家は、国境の向こう側にヨ

ーロッパ人という読者を想定できるようになった」(本書)

一九三三年にパリを離れてグアテマラに帰国したアストゥリアスは、すぐにホルヘ・ウビコ政権

に抱きこまれ、『グアテマラ伝説集』の路線を放棄して『大統領閣下』の執筆に取り掛かる。

一方の、パリに残っていたカルペンティエールは、独自に『グアテマラ伝説集』の路線を継承

し、巧みに自作をヨーロッパの読者に売り込み、魔術的リアリズム隆盛の土台を築くことにな

る。

カルペンティエールの処女長編『エクエ・ヤンバ・オー』は、『グアテマラ伝説集』の成功が少

なからず影響していたみたいだが、全体として「大地の文学」と変わるところがなく、後に本

人も失敗作と認めている。

続く長編第二作『この世の王国』では、序文で「驚異的現実」論を展開し、その骨子は、

凋落の兆しを見せていたシュルレアリスムが不思議を生み出す手法をコード化し、些細な人工

的驚異の探究に終始しているのに対して、ラテンアメリカの現実世界には日常的に驚異が偏在

するため、単に事実を記録するだけで驚異的な文学作品ができあがる、という主張であったと

いう。

創作におけるカルペンティエールの目論見は結果的に失敗だったが、重要なのは、『この世の

王国』とその序文で、ラテンアメリカの現実世界に根差した文学が、ヨーロッパ人読者の興味

を引くばかりか、ヨーロッパ文学を凌駕することも夢ではない、その可能性が示されたところ

にあると寺尾氏は指摘する。

そして、カルペンティエールの最高傑作と評される『失われた足跡』が出版されると、

ルベン・ダリオ以来、久々にヨーロッパで同時代的に評価されたラテンアメリカ作家の地位を手

にする。

ダリオとの成功の性格の違いを指摘しているが、カルペンティエールはラテンアメリカという

世界自体を文学作品として欧米に売り込むことに成功したことだという。

この成功により、後進のラテンアメリカ作家にヨーロッパ市場への道を開いていった。

その意味で「ラテンアメリカ文学のブーム」の到来を準備した。

アストゥリアスとカルペンティエールの二人は、処女作こそスペインから出版されたが、

その後の成功はメキシコとアルゼンチンの出版社に負っている。

何故、メキシコとアルゼンチンかといえば、アルゼンチンは、一九〇〇年の時点で、世界第五

位の経済力を誇り、一九世紀後半から積極的にヨーロッパ移民を受け入れ、さまざまな分野で

西欧文化を貪欲に吸収していた。

牧畜業を牛耳るエリート層は、頻繁にパリなどを訪れ、絵画や演劇、音楽などに触れながら教

養を高めていた。

この時代のアルゼンチン国民の識字率はラテンアメリカ内ですばぬけて高く、中間層にも読書

の習慣が根づき、新聞・雑誌の発行を含めた出版業は、すでに世紀の変わる前から活況を呈して

いた。

一九四〇年代以降には、ロサダ社やスダメリカーナ社、エメセー社といった出版社が、著名作

家や批評家と組んで、二一世紀にいたるまで、アルゼンチンはラテンアメリカ随一の文学大国

として揺るぎない地位を守り続けていた。

現在でもこの知的伝統は受け継がれ、アルゼンチンは世界一とすら言えるほど目の肥えた読者

を抱えているという。

他方のメキシコは、ラサロ・カルデナス大統領が農地改革や石油国有化などを成功させて革命の

成果を総決算した後も、政府主導による文化活動へのテコ入れが続き、絵画や映画、演劇や文

学などの分野で着実に成果を上げていたという。

現在ではスペイン語圏でもっとも大きな影響力を持つ出版社の一つとなったフォンド・デ・クル

トゥーラ・エコノミカ社が、政府の支援を受けて一九三四年に創設され、教育事業と結びついた

ポルア社やディアナ社、グリハルボ社などが一九四〇年代から文学作品の出版に乗り出してい

る。

ジョサやマルケスやドノソといった後にブームを代表する作家たちが思春期に国外の文学に接

することができたのは、アルゼンチンとメキシコの出版社によるところが大きいという。

そんなアルゼンチンからは、幻想文学が開花してくる。

アルゼンチンで幻想文学が浮上してきたきっかけとなったのは、「忌まわしい十年」と呼ばれ

る混乱の時代と密接に関係している。

一九二九年にはじまる世界大恐慌の煽りを受けて、牛肉輸出に依存していたアルゼンチンでは

経済が行き詰まり、首都の治安は悪化し、軍部クーデターの連発で民主主義体制が崩壊した。

そんな混乱した状況の中、知識層が救いの場所として求めたのがフィクションのユートピアだ

った。

エリート階級の知識人が幻想文学への傾倒を深め、創作を模索しはじめたのは一九三〇年代の

ことだったという。

エリート階級の作家たちは次第に、一九三一年にビクトリオ・オカンポが創刊した雑誌『スー

ル』を軸にグループを作り、創作・出版活動を展開しはじめていった。

その中心メンバーは、ビクトリアとシルビナのオカンポ姉妹とボルヘス、そしてボルヘスの一

番弟子とも言える存在のビオイ・カサーレスの四人だった。

この他にも、編集者で作家のホセ・ビアンコやボルヘスの義弟で批評家のギジェルモ・デ・トーレ

ス、大きな影響力を持った奇人マセドニオ・フェルナンデスらも加わっている。

アルゼンチンの作家の多くが目指していたのは、ブエノスアイレスの危うい現実世界に代え

て、安定したフィクションの世界を創設することだった。

なかでも奇人マセドニオは、ショーペンハウエルやアヴァンギャルドの美化に感化され、小説

の本質は現実世界から独立した秩序の構築にあった。

そのマセドニオの理論を受け継ぎ、独自の観点から実践に移し、アルゼンチン幻想文学の基本

路線を示したのがボルヘスだった。

ホルヘ・ルイス・ボルヘス

ボルヘスは、一九二〇年代にウルトライスモの詩人として成功した後、三〇年代から本格的に

短編小説に着手し、三五年には処女短編集『汚辱の世界史』を出版している。

しかし、幻想世界の開花が存分に見られるのは、四一年の『八岐の園』であり、その初版には

「バベルの図書館」や「円環の廃墟」、「『ドン・キホーテ』の作者ピエール・メナール」な

ど、主に雑誌『スール』で発表された短編が八編収録されている。

そして一九四四年に、これに新作数編を追加して『伝奇集』のタイトルで出版された短編集

が、ボルヘスの名を世界に広める出世作になった。

さらに、ボルヘスの強い影響を受けたビオイ・カサーレスが、アルゼンチンのエリート作家に共

通する消失の恐怖に対して、ボルヘスとは違う姿勢で創作に臨み、独自の幻想文学に到達して

いった(『モレルの発明』)。

「魔術的リアリズムが現実世界に依拠した「リアリズム」であったのに対し、

アルゼンチン幻想文学は現実世界を虚構化するという意味で「アンチリアリズム」であり、

そこに取り込まれる読者は、西欧、ラテンアメリカといった区別なく、世界認識そのものを覆

されることになる」(本書)

そのような意味では、アルゼンチン人作家フリオ・コルタサルは、両者を統合する役回りの作家

と位置づけられるという。

フリオ・コルタサル

独特の創作理念と文体を組み合わせて新しい短編小説を生み出したコルタサルは、フランスや

アメリカでもその名を知られはじめ、最終的にアルゼンチンを「ラテンアメリカ文学のブー

ム」に合流させる役割を果たすことになったという。

その頃のメキシコでは、独自の文学を志向する一方で、原初的なリアリズムの理念を否定し、

現実社会から独立した虚構世界を構築する文学ジャンルとして捉え直していた。

一九五一年には、ロックフェラー財団から資金を受け、作家志望の優秀な若者への奨学金給付

を目的とし、作家同士の交流や情報交換、助言や批判の場として、画期的な文学機関「メキシ

コ作家センター」が設立されている。

有力な文化人の協力を得てセンターは次々と若い才能を発掘し、フアン・ホセ・アレオラ、フア

ン・ルルフォ、カルロス・フエンテス、サルバドール・エリソンド、ホセ・エミリオ・パチェーコ、

フェルナンド・デル・パソなど、二〇世紀後半のメキシコ小説を代表する作家を数多く輩出し

た。

寺尾氏によれば、彼らの多くが技法的習熟を支えとして後に独自の小説世界を切り開いたが、

その出発点は、若くからセンターでの活動を通して世界文学の最先端に触れ、創作に必要な語

りの手法を積極的に吸収したことにあるという。

なかでも、フアン・ホセ・アレオラとフアン・ルルフォは、メキシコ作家センターが生んだ最初の

文学的成果だった。

特にルルフォは、短編集『燃える平原』(一九五三)で成功を収めた後、メキシコ現代小説の金

字塔と評される長編『ペドロ・パラモ』(一九五五)によって、ラテンアメリカを代表する作家に

のし上がっていった。

フアン・ルルフォ

『ペドロ・パラモ』がメキシコにおける「大地の小説」にピリオドを打ち、以降、メキシコ小説

のみならず、ラテンアメリカ小説の舞台は都市へと移っていく。

そして、先人たちの手法的探究の蓄積を土台に、肥大しつつあったメキシコシティと正面から

向き合って新たな創作を切り開き、「ラテンアメリカ文学のブーム」のはじまりを告げたの

が、カルロス・フエンテスだったという。

カルロス・フエンテス

一九五八年五月にメキシコのフォンド・デ・クルトゥーラ・エコノミカ社から出版されたフエンテ

スの処女長編小説『澄みわたる大地』は、現代ラテンアメリカ小説の重要な分岐点であり、

「ブーム」の出発点として、ラテンアメリカの作家たちに世界文学への道を切り開く記念碑的

作品となったという。

寺尾氏はフエンテスの『澄みわたる大地』を高く評価しており、この小説によってフエンテス

は、メキシコ革命小説のサイクルを閉じ、「大地の小説」を過去の遺産として葬り去るととも

に、すでに各地で散発的に発生していた都市小説の潮流を強力に後押しして、ラテンアメリカ

小説の方向性を決定づけた、と述べている。

さらに『澄みわたる大地』は、メキシコのパチェーコやチリのドノソなどにも影響を与え、こ

の作品に受けた刺激を創作の糧にした作家は多いという。

『澄みわたる大地』は出版直後からメキシコ国内で大きな反響呼び、口コミや手渡しを中心に

スペイン語圏全体の読者にも浸透していった。

フエンテスは、カルペンティエール以上に巧みに自作を売り込み、外国語への翻訳契約を取り

つけていき、一九六〇年に『澄みわたる大地』の英語版がニューヨークで出版されて以来、作

を重ねるごとにラテンアメリカを代表する作家として名声を高めていった。

一九六二年のある日、「ビブリオテカ・ブレベ」の創始者の一人だった編集者カルロス・バラル

は、書庫に眠っていた不採用の原稿の山を何気なく探りはじめ、三番目に手にした草稿の書き

出しに興味を覚え読みはじめていた。

「たった数ページで世紀の大発見をしたことに気づいた」と後にバラルが回想しているみたい

だが、この小説の作者は、パリ在住のペルー人マリオ・バルガス・ジョサだった。

バラルの手腕で検問をかいくぐり、翌年にこの小説『都会と犬ども』が出版されると、スペイ

ン語圏全体を巻き込む大ヒット作となった。

五九年以来パリで妻のフリアとつつましく暮らしていたバルガス・ジョサは、一躍ラテンアメリ

カ文学の旗手となり、同時に、「ラテンアメリカ文学のブーム」の新展開を告げたという。

マリオ・バルガス・ジョサ

ジョサはフエンテスよりさらに徹底してリアリズムの姿勢を貫き、フエンテスと同じく「全体

小説」を志向しながらも、創作の範囲を限定することで、作品を一つの有機的構造体としてま

とめ上げ、『澄みわたる大地』のように、本筋と無関係に展開する部分や装飾的な役割しか果

たさない細部が増殖して全体の統一を崩す事態を避けることができた。

すでに「大地の小説」にも見られたリアリズム的文学の基本方針であり、目新しい発想ではな

いが、バルガス・ジョサは、「現実が凍りつかぬようありとあらゆる手法を講じて臨場感を醸し

出す」姿勢を徹底することで、ラテンアメリカ文学におけるリアリズムを刷新した、と寺尾氏

は評している。

『都会と犬ども』の成功は、ラテンアメリカ小説が完全に新たな段階に突入したことを告げ、

一言でいえば、「作家の専門職化」だという。

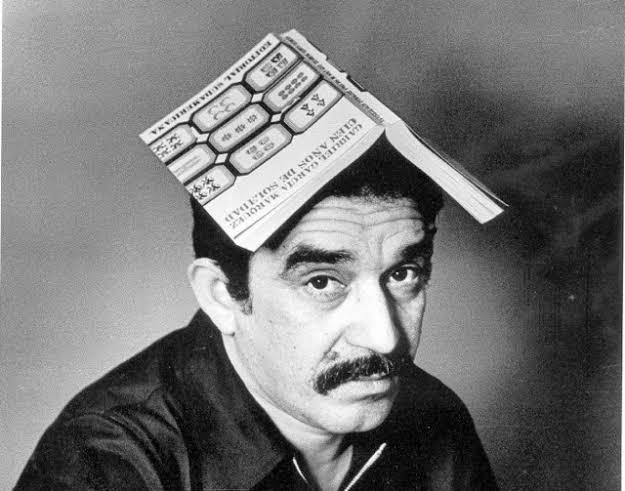

ガブリエル・ガルシア・マルケス

ガブリエル・ガルシア・マルケスは、一九六一年から六七年までのメキシコ時代に、実入りがい

いという理由で、B級映画のシナリオや通俗的テレビドラマの脚本を書いていたこともあっ

た。

一九六七年五月にブエノスアイレスのスダメリカーナ社から刊行された『百年の孤独』は、

発売と同時にアルゼンチンで空前のヒットとなり、すぐにその成功はスペイン語圏を越えて全

世界に広がっていった。

すでに中長編小説三作と短編集一作を出版していたものの、自国コロンビアでほぼ無名だった

ガルシア・マルケスは、この成功により、すでにあちこちで沸騰しつつあった「ラテンアメリカ

文学のブーム」の先頭に立った。

寺尾氏によれば、売り上げ、社会的反響、専門家の評価、いずれにおいても『百年の孤独』は

それまでの常識を覆し、ラテンアメリカ小説を世界文学の最先端へ押し上げた。

『百年の孤独』が大きな支持を集めた要因の一つは、巧みな象徴体系の構築によって、

ラテンアメリカの読者に登場人物との自己同一化を可能にする一方、異文化圏の読者には、

具体的挿話を通してラテンアメリカがいかなる世界なのかイメージさせたことにあるという。

また、この一作で世界的名声を手にしたガルシア・マルケスは、以後、新聞や雑誌を中心に、巧

みにマスメディアを操作して世界の目をラテンアメリカに引きつけた。

左から、ホセ・レサマ・リマとギジェルモ・カブレラ・インファンテ

同じ頃注目されていたのは、キューバ人作家ホセ・レサマ・リマ『パラディソ』(一九六六年)と

ギジェルモ・カブレラ・インファンテ『TTT』(一九六七年)で、リアリズムとも魔術的リアリズ

ムともまったく傾向の違う作風を示している。

そんなキューバだが、一九五九年一月一日のキューバ革命は、ラテンアメリカ作家の多くが、

熱烈な革命支援活動に乗り出している。

フエンテスは同年にキューバを訪れていちはやく支持を明確にし、まだ無名だったガルシア・マ

ルケスも、カストロやゲバラの肝いりで創設された新聞『プレンサ・ラティーナ』の記者とし

て、革命直後からハバナで取材にあたっている。

キューバ革命

ラテンアメリカのキューバ熱が加速するのは、カルペンティエールが文化省の顧問や国立出版

局長官といった要職から文化政策の陣頭指揮を執った一九六二年以降だという。

カルペンティエールはインタビューなどでフエンテス、ジョサ、コルタサルの名を頻りに引用

し、作家たちに支持を訴えるとともに、キューバとラテンアメリカ諸国の間に連帯の絆を植え

つけようとしていた。

五九年には文化機関カサ・デ・ラス・アメリカスが創設されているが、この機関の招待を受けてジ

ョサやコルタサルは六〇年代にハバナを訪れている。

しかし、一九七一年三月二〇日に、キューバ革命政府から目をつけられていた詩人エルベルト・

パディージャが逮捕されると(パディージャ事件)、バルガス・ジョサはキューバへの不信感を募

らせていった。

ジョサが中心となって執筆した抗議書簡に対して、キューバ政府が怒りを露にすると、作家た

ちとカストロ体制の協力関係は完全に崩壊した。

ガルシア・マルケスは、キューバにおける作家や知識人への弾圧が世界に伝えられていた段階に

なっても、相変わらずカストロに好意的な姿勢を示し続けていた。

七五年にはガルシア・マルケスは革命政府のお墨付きのもと、六週間にわたり息子ロドリゴとと

もにキューバ各地を旅行し、キューバ賛美の旅行記「キューバ、隅から隅まで」をコロンビア

の雑誌に発表すると、バルガス・ジョサはガルシア・マルケスに対する憤怒の念をいっそう鮮明

に打ち出すようになったという。

七六年には、メキシコで行なわれた映画の試写会で、ガルシア・マルケスにバルガス・ジョサが

強烈なパンチをお見舞いした「パンチ事件」も起こしている。

「パンチ事件」はコミックになるみたいだ。

このような時期に、政治問題とは距離を置き、着々と記念碑的大作の執筆を進めていたのが、

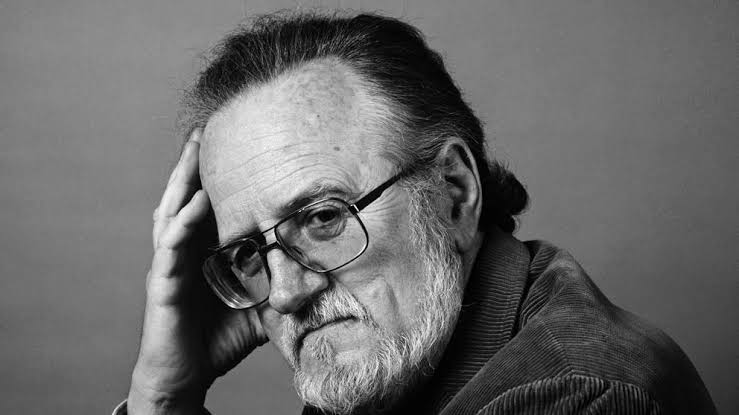

チリのホセ・ドノソだった。

ドノソは、虚栄心と嫉妬心が人一倍強く、フエンテスやバルガス・ジョサやガルシア・マルケス

の成功を羨望と劣等感の交錯する思いで眺め、なんとしてもブームに乗り込もうと躍起になっ

ていたという。

一九七〇年にセイス・バラル社から出版された『夜のみだらな鳥』は、『澄みわたる大地』や

『都会と犬ども』、『石蹴り遊び』や『百年の孤独』と並ぶブームの金字塔として現在まで高

評価を受けている。

ホセ・ドノソ

八年の歳月を経て完成された『夜のみだらな鳥』は、セイス・バラル社の分裂により最終的には

受賞はしなかったが、一九六九年のビブリオテカ・ブレベ賞に選ばれ、七〇年に刊行されると、

コルタサルやフエンテスやバルガス・ジョサ、ルイス・ブニュエルなどから絶賛を浴び、商業的

にも大きな成功を収めたという。

『夜のみだらな鳥』が『百年の孤独』に比肩するラテンアメリカ小説の傑作という評価が与え

られると、ドノソはこの機を逃さず積極的にブームの作家たちと親交を深め、ラテンアメリカ・

ブランドのご利益にあやかったという。

こうして七〇年代初頭、フエンテス、バルガス・ジョサ、コルタサル、ガルシア・マルケス、ド

ノソという「ブーム五人衆」が確定した。

しかし、七〇年代末にはブームの終息は明らかであり、ラテンアメリカ小説は新たな段階に差

し掛かってもいた。

以上が、ぼくが最も注目していた第4章までの“一部分”であり(全6章)、第5章では「ベストセ

ラー時代の到来―成功の光と影」と題して主に、イザベル・アジェンデ『精霊たちの家』(一九

八二年)を批判的に論じ、成功した背景なども分析している。この章ではその他にも、「カノン

化」されたラテンアメリカ小説や九〇年代に回想録が流行し創作意欲の減退した背景などが詳

細に論じられている。

最終章の第6章では「新世紀のラテンアメリカ小説―ボラーニョとそれ以後」としてボラーニ

ョを中心に論じられている。

本書では、約一〇〇年にわたる現代ラテンアメリカ小説の動向を探っているわけなのだが、

個人的には、カルペンティエールやボルヘスやガルシア・マルケスやバルガス・ジョサなどが、

どのように台頭してきたのかが知りたかった。

しかしそのこと以上に、フエンテスやドノソやコルタサルなどの重要性をラテンアメリカ小説

の流れのなかで位置づけて評価しているのが目から鱗が落ちる思いがした。

ルルフォやインファンテなども同様。

何より寺尾氏が凄いのは、その出版された背景や作品の評論はもちろんのことだが、出版社と

のやりとりや、時代的・政治的背景とその影響も把握し説明していること。

なので新書とは思えないほど中身が濃くなっている。

ラテンアメリカ文学が翻訳されて約半世紀経過しているが、本書のようなものは存在していな

かったと思う。

たぶん本書のような、一〇〇年にわたる現代ラテンアメリカ小説の「見取り図」を描くことが

できるのは、著者以外には存在しないだろう。

(大阪大学准教授の松本健二氏もそうなのかもしれないが)

ぼくが言うのはなんだが、寺尾氏はもっと評価されるべきであるし、敬意を表されるべき。

1月31日には『100人の作家で知る ラテンアメリカ文学ガイドブック』(勉誠出版)が出版され

るみたいだ。

Hasta luego!