インド史において最初に問題となる文化・文明は、前二三〇〇年~前二〇〇〇年ごろに盛期を迎

えたインダス文明だが、その文化の内容はまだよくわかっていないともいわれている。

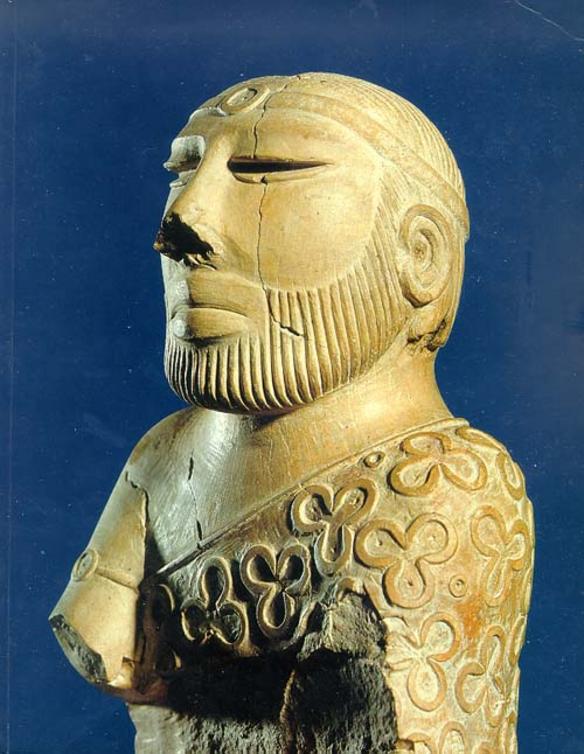

しかし、遺蹟からの出土品のいくつかにはこの文化の宗教的側面をうかがわせ、有名なものに

「神官像」がある。

その目つきは瞑想する状態を思わせ、後世インドのサマーディ(三昧)、ディヤーナ(禅)、ヨー

ガ(瑜伽)などとの関連も指摘されている。(定方 晟『インド宇宙論大全』)

神官像

インダス文明のあとに南ロシアのほうからインドに侵入してきた(前一五〇〇年ごろ)、インド・

アーリア人のヴェーダ文化が登場する。

ヨーガとは、インドで生まれた「精神集中による瞑想の方法」ということは誰もが知っている

ことだが、「ヨーガ」という語は、紀元前一二世紀から前九世紀頃までに編纂されたと推定さ

れる、インド・アーリア人最古の文献『リグ・ヴェーダ』にすでに「牛馬に道具を付けること」

の意味で用いられているという。

この語は動詞根「ユジュ(yuj′結びつける、おさえる、輻をかける)」の派生語であり、「統

御」「結合」などを意味する。

この語が特定の修行法、精神集中による修練の技術を表す術語になるのは、紀元前数世紀頃、

仏教誕生以前であったと思われるという。(『ブッダから、ほとけへ』のところでも書いた)

しかし、ヨーガの起源はよくわかっていなく、紀元前八〇〇~七〇〇年ごろのインドでは、心

の作用を統御することによって特殊な心的状態にいたることは知られていたという。

ヨーガの行法がバラモン正統派のなかで体系化された最初のものは『ヨーガ・スートラ』(二~

四世紀)であり、古典ヨーガ学派の根本経典となった。

『ヨーガ・スートラ』で述べられているヨーガは、心の作用をどこまでも統御し、最終的には止

滅にいたらせるタイプのものであり、オーソドックスなヨーガでこの伝統は今日にも伝えられ

ている。

十世紀以降、「ハタ・ヨーガ」と呼ばれる、古典ヨーガとは異なったタイプのヨーガが流行し、

今日「ヨーガ」と呼んでいるものは古典ヨーガよりもハタ・ヨーガを指しているとされている。

ハタ・ヨーガは心の作用を止滅させるよりも活性化をめざしており、精神生理学的な行法だとし

ている。ハタ・ヨーガの解説書としては『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』(十六、七世紀)があ

る。

「古典ヨーガは霊我(プルシャ)と原質(プラクリティ)との二原理を立てるサーンキャ哲学にも

とづいており、ハタ・ヨーガは一元論を主張するヴェーダーンタ哲学にもとづいている」(本書)

「バクティ・ヨーガ」というものもあり、これは紀元後一、二世紀にさかんになった人格神ヴィ

シュヌ崇拝とヨーガとが結びつき、ヴィシュヌへの献身(バクティ)のためにヨーガが取り入れ

られたもの。

仏陀が悟りをえたのもヨーガによってであり、仏陀はインドでもっとも古いヨーガ行者の一人

だともいわれている。

その仏教でも宗教実践の方法としてヨーガが取り入れられているが、バラモン正統派における

ヨーガの歴史的展開とほぼ同じような展開(古典ヨーガからハタ・ヨーガへ)が、仏教でも見られ

るという。

初期仏教や初期の大乗仏教(二、三世紀)では心の作用の止滅を中心としたヨーガがおこなわれ

るが、七、八世紀以降、仏教タントリズム(密教)がさかんになると、精神生理学的なヨーガの

修練が重視された。

仏教タントリズムにおいて重要なマンダラは、大宇宙と小宇宙との合一を体得するヨーガの道

具であり、大宇宙と小宇宙の合一は、ヴェーダーンタ哲学、それにもとづくハタ・ヨーガの求め

たものでもあったという。

仏教に取り入れられたヨーガは、禅として中国や日本にももたらされた。

「ヨーガを生んだインドでは、今日でも多くのヨーガ行者たちがいる。

家族を捨て、家を捨て、語りかけても返事もしない行者たちがいる。

彼らはヨーガの三千年の伝統を体現しながら、世俗的ないとなみを否定し、その彼方に何もの

かを求める人々である。

実際にかの地でヨーガをする人々を見ていると、過去のさまざまな時代の行者たちの姿が、

彼らのなかにいきいきと生きつづけているのを感じることができる」(本書)

バラモン正統派のなかではじめて明確な「ヨーガの哲学」の体系化がおこなわれたのは、古典

ヨーガ学派によってであったといわれている。

古典ヨーガ学派がめざしたのは「精神的至福」(ニヒシュレーヤサ)であった。その理論的根拠

にしたのはサーンキャ哲学。

古典ヨーガ学派がめざした精神的至福は、純粋精神としての霊我を本来の状態にもどすことで

あり、それをめざしてヨーガを実践した。

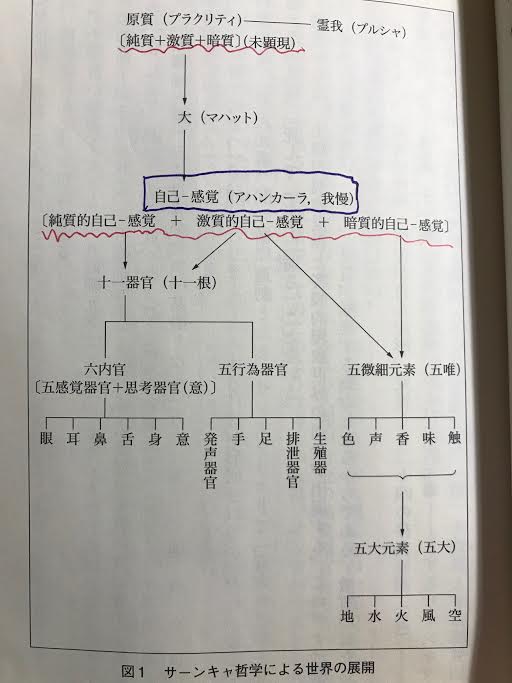

サーンキャ哲学は、「霊我(プルシャ)」(アートマン)とよばれる純粋精神と、世界の展開の質

料因となる「原質(プラクリティ)」との二原理によって世界の創造や「精神の至福」を説明す

る。

この二原理は特殊な関係で結びついてはいるが、本質的にはまったく別の存在としている。

原質は「グナ」とよばれる三つの要素によって構成されている。

一、純質(サットヴァ)― 知性、「光輝」の要素 ―

二、激質(ラジャス) ― 経験、動力の要素 ―

三、暗質(タマス) ― 慣性、「暗黒」の要素 ―

これらの三つの構成要素が相互に平衡しているときには静止状態にあるが、純粋精神の観照を

機会因として激質の活動が起こると、根本原質の平衡状態が破れて開展が開始されるという。

その際に根本原質から最初に生ずるものを根源的思惟機能、または大いなるもの(mahat)と呼

ぶ。

これは確認の作用を本質としているものであり、精神的な作用のもととなるが、しかし純物質

的なもので、身体の中の一機官であるという。(中村元『インド思想史』)

上のように現実的世界へ原質が自ら変形、変質した二十四の存在原理(諦/別の著書では二十五

諦ともよばれている)、原質、大、自己―感覚、十一根、五微細元素、および五大元素―とする

サーンキャ哲学にあっては、宇宙は「光」を性質とする感覚器官と、「暗」を性質とする感覚

器官の対象とが対立し、その両者に動力が存ずるという構造をもっている。

光と暗とのあいだを力がつきぬけると、現象世界が成立するとされている。この辺りのことは

J・ゴンダ『インド思想史』でも「古典サーンキャ」という章をもうけて説明している。

古典ヨーガ学派は、サーンキャ哲学の世界観にもとづいて、自分の周囲の世界を原、質の活動

として三つのグナの抗争、「光」と「闇」と「運動」との抗争ととらえ、三つのグナの均衡を

取り戻して「世界」の展開を止め、純粋精神(霊我)の本来のすがたを目のあたりにしようとす

るという。

世界(宇宙)が始原へ回帰した状態でこそ、プルシャ(霊我)は本来の姿でかがやき、それを眼前

にしたヨーガ行者に精神的至福が訪れるという。

古典ヨーガ学派の人々は、ヨーガという行法の体系を、ことばで説明しようとした。

勿論、ことば以上の究極的な境地を求めている、ということは自覚していたみたいだが、最初

にまとまったのが『ヨーガ・スートラ』だった。

その『ヨーガ・スートラ』の編者はパタンジャリと伝えられ、二世紀から四世紀ごろであろうと

推測されている。

パタンジャリ

しかし、紀元後に内容のすべてが成立したものではなく、紀元前にすでに成立していたインド

古代のいくつかの伝統があわさって一つの経典になったと考えられている。

どの伝統が『ヨーガ・スートラ』に組み入れられたかはよくわかっていないが、全体では四つの

チャプターにわけている。

第Ⅰ 哲学的基礎

第Ⅱ 実践理論

第Ⅲ 八支ヨーガとその結果

第Ⅳ 心転変(心の展開)等に関する理論

『ヨーガ・スートラ』では「ヨーガとは心のニローダである」とヨーガの定義を述べているとい

う。「二ローダ」(nirodha)とは、統御とか止滅とか訳されるが、この二つの訳語の意味には

大きな相違があるとしている。

「ニローダ」というサンスクリットの単語自体には、どちらの意味もあるが、古典ヨーガ学派

に代表されるような古い形のヨーガは、止滅という側面を重視し、後世の密教的ヨーガでは、

統御という側面を重視したとしている。

心の作用は『ヨーガ・スートラ』によれば五種類あるという。

一、正しい認識(その手段を含む)

a 直接知覚

b 推論

c 伝統的教説

ニ、誤謬(事実に反した認識)

三、分別知(ことばのみにもとづく認識であり、真とも偽ともいえない判断)

四、熟睡

五、記憶

これらの作用と心との関係について『ヨーガ・スートラ』では明確に語っていないが、

心は全体的機構を指し、これらの作用はその機構を作動している部分と考えることができると

している。

「心の作用」は、「それぞれの作用というすがたをとった心」と理解すべきである、と著者は

指摘する。

ヨーガは八階梯より構成されている。

一、禁戒(道徳的準備)

ニ、勧戒(ヨーガの精神・身体上の準備)

三、坐法(ヨーガ実践の準備としての坐り方)

四、調息(呼吸・気の調整)

五、制感(対象よりの心の離脱)

六、凝念(特定の場における心の固定)

七、静慮(固定された心の進展)

八、三昧(客体ばかりとなった心)

これらの八つの階梯は、第一から第ニまで、第三から第五まで、第六以降という三つの部分に

よりなりたっている。

一からニはヨーガをおこなうにあたっての道徳や対自的な心得、三~五はヨーガをめざす境地

に入るためのヨーガの準備、六~八はひとつづきのものであり、「総制」(サンヤマ)とよば

れ、三昧の境地をめざす。

しかし、この第八階梯の三昧では、心の作用は統御されているが、それはまだ対象のイメージ

が生きている世界であり、『ヨーガ・スートラ』で最終的にめざす境地は、イメージもなくなっ

て心の作用が完全に止滅した世界。

前者を「種子のある三昧(有種子三昧)」といわれ、後者を「無種子三昧」といわれている。

『ヨーガ・スートラ』は、八階梯のヨーガが無種子三昧の前段階にすぎないと明言している。

「イメージの世界もなく、個を対象とした直観智をも止めよと『ヨーガ・スートラ』は命ず

る。

炎の消えたロウソクの芯に残っていたわずかな火のような直観智も消えたとき、すべての心作

用が止滅する。そこに対象のない三昧が生ずる。

それは何も考えないとか、気絶するとか、忘我状態に入るとかいうようなことでは、けっして

ない。あくまで「意志」による実践なのだ」(本書)

『ヨーガ・スートラ』は、バラモン正統派に組み入れられたヨーガの一つのかたちであり、

このかたちは「ラージャ・ヨーガ」(王のヨーガ)とよばれ、今日も生きつづけている。

バラモン正統派のなかでは、これ以外にもさまざまなかたちのヨーガが生まれ、有種子三昧に

力点をおいたヨーガも生まれた。社会的変化に伴って、ヨーガの行法にも影響をあたえること

になった。

行者は自らの心の作用を統御にかかわるのみではなく、自分の住む世界の構造にたいしても関

心をはらわざるをえなくなった。

世界の構造は新しいかたちのヨーガのなかで追求されることになり、このヨーガは十二、三世

紀以降「ハタ・ヨーガ」とよばれる体系にまとめられた。

ハタ・ヨーガは世界の構造に積極的に関わるので、古典ヨーガよりもイメージが重要な役割を果

たすことになった。

イメージを鮮明にするために、心の作用を止滅というより活性化をはかり、「心の作用の統

御」をめざし、古典ヨーガよりもいっそう精神生理学的、肉体的な修練に重点をおいている。

著者に拠れば、この二つのタイプのヨーガが生まれたことは、インドの宗教にとって必然であ

ったとし、古典ヨーガとハタ・ヨーガとは、それぞれ宗教実践には不可欠な側面を代表している

という。

「古典ヨーガは、「俗なるもの(心の作用)」の否定を、ハタ・ヨーガは、「聖なるもの」による

「俗なるもの(心の作用、世界)」の「聖化」をめざすからである。

「俗なるもの」の否定により、「聖なるもの」が顕現し、「俗なるもの」の力により「俗なる

もの」が「聖化」されるという構図は、ヨーガにおいて―さらには宗教一般において―見られ

るのである」(本書)

ハタ・ヨーガは八、九世紀から徐々に形成され、十三世紀のゴーラクナート(ゴーラクシャ)によ

って大成されたとされている。

ゴーラクナートは北インドやネパールで活躍し、シヴァ派に属するゴーラクナーティという一

派をひらき、『ハタ・ヨーガ』と『ゴーラクシャ・シャタカ(ゴーラクシャによる一〇〇頌)』を

著したと伝えられているが、前者は残っていなく、後者の方は、ハタ・ヨーガのシステムを簡潔

にまとめられているという。

ゴーラクナートが大成したと伝えられているハタ・ヨーガの行法を説明した著作もその後、いく

つか残されている。

十六世紀には、スヴァートマーラーマが『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』を著し、ハタ・ヨー

ガを体系的に説明した。

さらに、この後、ゲーランダによるハタ・ヨーガの解説書『ゲーランダ・サンヒター』が著さ

れ、このニ著がとくに重要だとしている。

『ヨーガ・スートラ』に比べ、『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』の内容は整然とし、四章にわ

かれている。

一章 体位法(アーサナ)

二章 調息(プラーナーヤーマ)

三章 ムドラー(印相)

四章 サマーディ

各章は哲学というより、実際の訓練法とその効用についてのべているという。

ハタ・ヨーガは、自らをパタンジャリの古典ヨーガの前段階であると位置づけている。

古典ヨーガでは心の作用の統御(止滅させる)するために「気をしずめる」ことが求められた

が、ハタ・ヨーガでは気を集中させ、力強い流動体につくりかえる必要があるという。

そのためには、身体のいくつかの要所をしめつけることによって気の量を増大させねばならい

とする。

「ヴェーダーンタ哲学およびその影響をうけたハタ・ヨーガがとった方法は、

個我(小宇宙)と宇宙我(大宇宙)の相同性の考察から同一性の直観にいたることであった。

「微細な身体」はそのための理論的準備である」(本書)

サーンキャ哲学にもとづいた古典ヨーガは、原質(プラクリティ)の活動を止滅させることによ

って、霊我(プルシャ)を顕現させるというものであった。

ハタ・ヨーガにおいても、現象世界を止滅させることによって「聖なる」ブラフマン(梵)に到達

するという構図が見られ、神話が説いてきた世界の消滅を、ヨーガのなかでおこなおうとして

いるという。

後世のヒンドゥー教においては、シヴァ崇拝がハタ・ヨーガと結びつきを強めていったが、

ヴィシュヌ崇拝は「バクティ・ヨーガ(献身のヨーガ)」と深い関係を持つことになる。

仏教の方も仏陀が採った方法は、一種の瞑想であり、「静慮(ディヤーナ)」とか「等至(サマー

パッティ、定)」とよばれ、「ヨーガ」とよばれることはまれだが、その方法は広義のヨーガで

あることにはうたがいはなく、仏教とヨーガとのかかわりも深い。

大乗仏教の唯識派は「ヨーガ行派(ヨーガ・アーチャーラ、瑜伽行派)」ともよばれているが、

竜樹の『中論』も、ヨーガがめざしていることと同じことを、別の道筋をとおって到達しよう

としている、と著者は指摘する。

竜樹とヨーガの方法は、ともに日常のことばによる思考を断ちきろうとしているとしている。

また「現観(アビサマヤ)」の行法(対象のすがた(形相)をありのままに見ること)、日本ではほ

とんど実践されないが、インドやネパール、チベットなどの仏教では重要なものであり、一種

のヨーガであった。

現観はすべての心作用の止滅というよりは心作用の活性化をめざすものであり、タントリズム

における重要な実践方法である観想法(成就法)の基礎となった。

仏教タントリズム(密教)では、心の中にマンダラ世界を産出し、修行者は自己と世界、仏との

同一性を観想する。

禅は、「ディヤーナ(静慮)」のなまったかたちであり、「ジャーナ」が中国において音写され

たものといわれているが、「ディヤーナ」は、『ヨーガ・スートラ』の八階梯の第七のみを指す

のではなく、それより上位の階梯をも意味するように広義に用いられている。

禅の求めるものは『ヨーガ・スートラ』の求める三昧に近いものである、と指摘している。

ヨーガ行者は、外からの刺激によってではなく、生体そのもののなかから、統覚の自律性を完

成させる。

ヨーガは、意識にのぼった心の作用を統御する技術であり、無意識の世界にもおりて行き、

それを調整・支配する技術である。

ヨーガにはつねに自己透徹性があり、三昧の状態に入るまえとは入ってからの状態には、

「同一の自分である」という意識が連続して存在し、その自己連続性こそ、個人的宗教実践と

してのヨーガの本質である、と著者はしている。

本書ではまず、インドのボンベイ(ムンバイ)市の近くに生まれたヨーガ行者であり、

二十一歳の若さで、閉ざされた石室のなかで、自ら食を断って永遠のヨーガに入ったジュニャ

ーネーシュヴァラ(十三世紀末)の短い生涯を見つめている。

初めてのインド旅行以来、著者の心をとらえつづけているという人物。

今回は割愛したが、ハタ・ヨーガの体位法(アーサナ)や五大元素と「微細な身体」として、

「気」(プラーナ)や「脈」(ナーディー)、チャクラや調息法なども具体的に述べられている。

心の作用を止滅させる場合は、「俗なるもの」の止滅によって「聖なるもの」の顕現を求める

場面であり、心の作用を活性化させる場面は、「俗なるもの」が「聖なるもの」の力によって

「聖化」される場面である。

「俗なるもの」の止滅(否定)と「聖なるもの」の顕現、「聖なるもの」による「俗なるもの」

の「聖化」の三つのすべてにヨーガはかかわる。

ヨーガは宗教実践―行為エネルギー―の通路なのである。

『ヨーガの哲学』立川 武蔵