ゑけ 上がる三日月や ああ、上がる三日月は

ゑけ 神ぎや金真弓 ああ、神の立派な真弓だ

ゑけ 上がる赤星や ああ、上がる明けの明星は

ゑけ 神ぎや金真巻 ああ、神の立派な真巻(矢)だ

ゑけ 上がる群れ星や ああ、上がる昴星は

ゑけ 神が差し奇せ ああ、神の羽飾りだ

ゑけ 上がる命雲は ああ、上がる生命漲る雲は

ゑけ 神がまなきゝ帯 ああ、神のまな帯だ

(右側が現代語訳)

『おもろさうし』

本書では「王国誕生前夜」から「島津氏の琉球征服」までの「古琉球」の時代を扱っている。

「古琉球」とは「沖縄学の父」と評される伊波普猷(いはふゆう)が造ったことばで、一六〇九

年(慶長一四年、明では万暦三七年)に薩摩島津氏に征服される以前の琉球を指している。

副題に付けられている「海洋アジア」という概念は著者が九六年に提起したものであり、

それ以降、ヤマトの西南の境界空間という位置づけがしだいに薄らぎ、海洋アジアの中心に古

琉球を位置づける方向へと、「脱ヤマト化」していったもの。

「古琉球はヤマトの影響のおよぶ限界的地域であると同時に、それ自身が独自に中国、朝鮮、

東南アジア、そしてヤマトと関係を結び、あらたな関係性=地域をつくりだした存在だ。

その地域形成は「倭寇」とよばれた海上勢力との競合のなかで進化した。

この地域を私は「海洋アジア」とよんでいる」(本書)

著者の村井章介氏は東京大学名誉教授で専攻は日本中世史・東アジア交流史・対外関係史。

著書には、『世界史のなかの戦国日本』『中世日本の内と外』『倭寇と勘合貿易』(ちくま学芸

文庫)や、『律令国家と東アジア』『倭寇と「日本国王」』『近世的世界の成熟』『日明関係史

研究入門 アジアのなかの遣明船』(共著)、『境界史の構想』『境界をまたぐ人びと』『日本中

世の異文化接触』『東アジアのなかの建長寺 宗教・政治・文化が交叉する禅の聖地』(単著)な

ど多数著している。

専攻や著された書名をみれば、マージナルな領域や鳥瞰的な視点から日本や東アジアの「内と

外」の関係を問い続けてきた、というのは想像にかたくない。

そんな著者の琉球・沖縄との出会いは、一九七五年の「海洋博」にともなって近世史の学者を中

心に企画されたツアーに参加し、ひと月近く沖縄に滞在した経験にあるという。

八〇年代には、琉球を本格的に研究対象とすることはなかったが、九〇年に『琉球新報』に

「古琉球と列島地域社会」という一〇回の連載を任され、中世ヤマトと古琉球の関係を通時的

に展望する機会をえている。

その後も精力的に活動し、二〇一〇年代には、十五世紀の琉球の活動の実相を復元しようと奮

闘した「三部作」を発表されている。

著者は琉球・沖縄史の専門家ではないが、少なからず古琉球に惹きつけられてきた、

と「あとがき」で書かれている。

「古琉球は何たっておもしろいのだ。日本をかたちづくる要素の多元性を雄弁に語ってくれる

だけではない。日本なんか飛び越していきなり世界史とつながってしまう意外さがある。

かと思えば、表層の激しい変化にもかかわらず基層文化が根強く残っていたりする」(本書)

琉球王国の行政の中心だった首里城。2019年10月の火災で主要施設が焼失した。

伊波普猷は奄美大島を重要な中継地として、ヤマト方面から南下したものが南島人の祖先だと

する日本民族南漸説を採っていたが、この観点は最近あらためて見直され、琉球文化奄美(ひい

てはヤマト)起源説が強調されているという。

人種論、言語系統論から見ても、琉球人がヤマト人から早い時期に分かれたものであり、琉球

人の直接的な祖先とされるグスク時代の人々の骨の形質は、中世日本人の形質に東南アジア方

面の要素を若干加えた様相を呈し、その背景にはヤマトからヒトの流入があったと想定されて

いる。

斉藤成也『日本人の源流』でもその流れで捉え、二〇一七年に沖縄県北谷町伊平遺跡から縄文

時代晩期に東北で使われていた大洞系の縄文土器が発見されたことを指摘している。

グスク時代になると、あらたな人の流れがヤマトから奄美を経由しておしよせ、人骨の形質の

変化があらわれるほどの影響をもたらしたという。

さらに、この波に乗って、琉球に残るヤマト系の信仰としてはもっとも基層をなす熊野信仰が

根をおろしたと考えられている。

那覇の波上宮を筆頭とする「琉球八社」の七つまでが熊野信仰の霊場で、その多くは洞窟を神

体とする。

補陀落渡海を究極のかたちとして海から流れついた熊野信仰は、真言宗と習合し、また「ニラ

イカナイ」の信仰ともおりあいがよかったという。

六三六年に成立した『隋書』の東夷伝に流求国が記されているのは有名だ。

これは台湾のことをさしているとよくいわれるが(岡田英弘など)、著者によれば、『隋書』の

流求国は沖縄をさしていると主張する。

その理由は長くなるので省くが、古琉球の姿は『日本書紀』を始めとするヤマト史料、遺構や

発掘遺物等の考古資料などにも断片的にあらわれてくるが、組織的に推移が追えるようになる

のは、十四世紀なかばすぎの三山時代のそれぞれの国が明との間に朝貢―回腸の関係を結んで

以降。著者の面目躍如たるのはそこからであり、本書の醍醐味でもある。

(左)勝連城跡、(右)佐敷城跡

(左)浦添城跡、(右)今帰仁城跡

防禦のための石積みをもつグスクは、十三世紀以降しだいに大規模化し、多様化し、舎殿・御庭

(うなー/舎殿前の広場)・御獄(聖域)・倉庫・兵舎などの機能分化が進んでいった。

特に舎殿と御庭をとりこむことによって、グスクは政治的支配の拠点としての城塞グスクへと

変貌した。

城塞グスクの主は周辺地域を支配する首長で、漢字史料では按司(あじ)とか寨官(さいかん)

とかよばれ、固有語では「てだ(太陽)」「てだこ」といった。

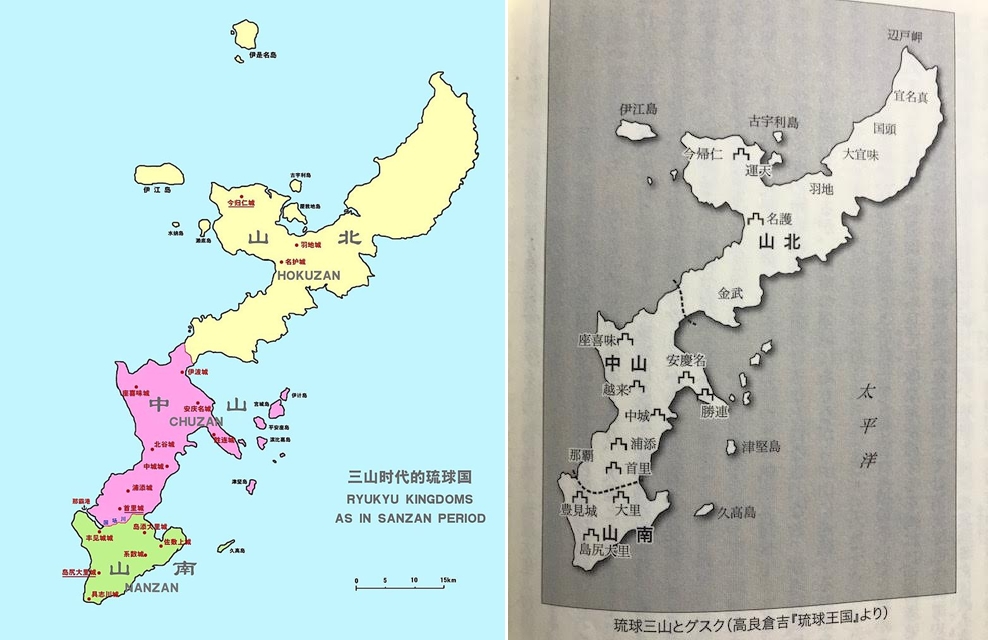

こうした首長たちは、沖縄本島においてしだいに三つの小王国すなわち南部の山南、中部の中

山、北部の山北にまとまっていく。これを「琉球三山」といい、三山が併存した時代を「三山

時代」とよぶ。

琉球三山

その三山時代の権力構造を大まかに比較すると、中山では察度から武寧へ、山北(北山)では怕

尼芝(はにじ)から攀安知(はんあんじ)へと、比較的単純に王位が継承されていったが、山南(南

山)では、王位ないしそれに準ずる地位が複数の勢力間を揺れ動いていた。

三山の本拠地に比定されるグスク時代後期の大型グスクを見ても、中山では浦添城ついで首里

城、山北では今帰仁城が他を圧する規模を誇り、王国の中心としての存在感を示していたが、

山南では他と隔絶した規模をもつ中核的なグスクは認められない。

承察度・温沙道=大里按司の名を負うグスクは、南城市の島添大里グスクと糸満市の島尻大里グ

スクの二つあり、これに対応して大里按司の本拠地にも両説があるという。

そのほかにも豊見城市の豊見城グスク、南城市の玉城グスク、同市の知念グスクなどのグスク

群があり、大里按司に対抗した汪英紫氏=汪応祖すなわち八重瀬(えーじ)按司の本拠地は特定

しがたいという。

三山統一の立役者尚巴志(しょうはし)は、佐敷の「小按司」から身を起こした。

北山との戦では、徳川家康のような戦略で北山を滅ぼしている。

明の始祖・朱元璋(洪武帝)。日本を「不征国」の一つに数え、叛臣との通謀を恐れていた。

一三六八年、元末の群雄割拠のなかからのしあがった朱元璋(洪武帝)が、モンゴル勢力を西北

方へ追いやって、南京を首都に明朝を建てた。

ちなみに、元朝はこれから約二七〇年間モンゴル高原で存続し、北元とよばれている。

本書で記されていないが、太祖洪武帝(在位一三六八~一三九八)は、社会の最下層の貧民、乞

食坊主から出発して、白蓮教の秘密結社の内部の階段を一歩一歩のぼりつめ、四一歳で皇帝に

なった人物。(岡田英弘による)

その毛沢東と瓜二つな洪武帝は、ただちに周辺の諸勢力(「四夷君長」)に使者を派遣し入貢を

よびかけるが、明の対琉球外交は一三七二年使者楊載の派遣に始まる。

楊載は一三六九年に日本へ発遣され、大宰府にいた南朝方の懐良(かねよし)親王に追い返され

た人物。さらに翌年、楊載は使者趙秩に同行してふたたび大宰府を訪れ、懐良は趙秩に説得さ

れて使者祖来を明へ派遣し、七二年洪武帝によって「日本国王」に認定される。

同年、楊載は休む間もなく今度は琉球へ発遣される。

そしてその同じ七二年に、琉球中山王察度は明の招諭に応えて使者を送り、三山の先頭をきっ

て明と外交関係を結ぶ。

それから数年間は中山のみが対明入貢を行なっていたが、一三八〇年に山南王承察度が明へ入

貢したことを嚆矢として、三山は対明通交の主導権をめぐる抗争に突入する。

なお、山北王怕尼芝は一三八三年にはじめて入貢した。

一四二二年の山北滅亡によって、中山の覇権の妨げとなりうる勢力は姿を消した。

三年後、尚巴志は洪煕帝(仁宗)によって琉球国中山王に冊立される。

よく三山統一は一四二九年といわれるが、著者によれば、この段階で三山統一は実質的に達成

されており、一四二九年ないし、それ以後に統一の画期をおくことは適切ではない、と指摘す

る。

そんな華夷思想原理主義的な明は、建国当初より倭寇の被害に悩まされ、自国の沿海民を、

倭寇を引きこんだ海上の友国家勢力から遮断するために、公的使節以外の海外渡航を禁ずる海

禁政策を採用していた。

その結果、華人商人の貿易活動が非合法化され、海外産品の入手ルートをみずから閉ざすこと

になっていた。

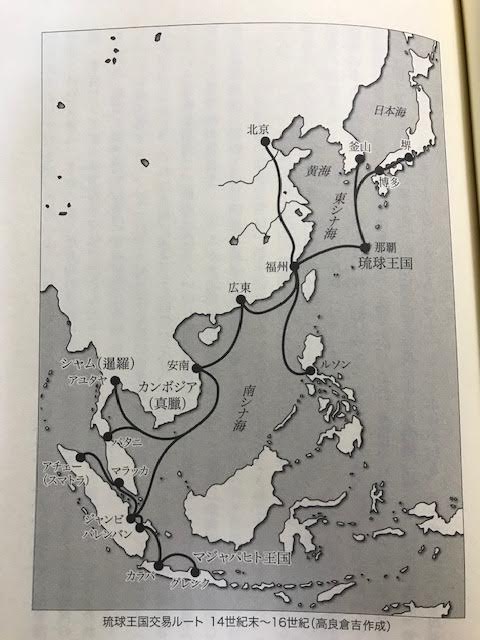

この空隙にはまりこんだのが琉球だった。琉球は明に送る使節に国外諸地域の産物を朝貢とし

てもたせ、回腸として中国の産物を給わり、それを国外諸地域に供給する。

この朝貢―回賜に付随して、使節に同行した商人による貿易も容認されていた。

明は、海禁体制下で海外産品を入手するための窓口として琉球という国家を位置づけ、その国

家との外交関係を通じて必要な品目を入手することができた。ちなみに、「外交」という言葉

は明治になってはじめてつくられ、用いられたことば。(松本建一による)

那覇に生まれた華人居留地「久米村」は、このような形態をとる琉球外交=貿易活動を担う専

門家集団の集住地。

琉球は、明から進貢のみかえりに入手した磁器をシャムに運び、シャムで胡椒・蘇木等を買い付

けて帰国し、それを明へ進貢品としてもっていく。同様のサイクルはシャム以外の東南アジア

諸国とのあいだにも結ばれていた。

琉球の産物が介在しないこのような貿易のあり方を「中継貿易」という。

後の「大交易時代」の琉球の繁栄を支えた最大の要因は、東南アジアと明をつなぐこの中継貿

易だった。

琉球王国交易ルート

そのような琉球は明にとって海外産品入手の貴重な窓口だったから、明は琉球の交易活動に手

厚い助成策を施した。この面では、琉球は明の国内制度に準じる扱いを受けており、明直轄の

貿易会社のような観を呈した、と著者は考えている。

そして、このような琉球と明との関係を裏づけるために、大きく四つに分けて説明している。

長文なので、まとめると、

(1)琉球から明への朝貢については、洪武帝の遺訓にもあるように、当初回数・頻度の制限がな

かった。日本・シャム・チャンバ(ベトナム南部)・真臘(しんろう/カンボジア)などの船に携行が

義務づけられていた「勘合」という許可制度も、琉球船に対しては適用されなかった。

しかもその琉球の勘合は、自身が発給したライセンスだった。

これは琉球が明の出先官庁という正確をおびていたことのあらわれ、だと著者は見ている。

(2)明は華人の琉球渡航を奨励する策として、品帙を昇授し冠帯を給賜した。

琉球では明の親王の家政機関である「王相府」(王府とも)を模倣して、その長官王相と次官長

史をおき、渡来華人がこれらの地位について外交を担った。

一三九四年、明は琉球の王相を明の「王相府長史」と同格とした。

(3)明は一三八五年に山南王・山北王に鍍金銀印を賜与するのとあわせて、中山王・山南王に海船

を一艘ずつ与えた。その後も海船の賜与はつづき、永楽年間までで三〇艘にのぼった。

ちなみに、日本も義満の蜜月時代の一四〇六年に、倭寇禁圧に対して海船二艘をもらってい

る。

(4)明は国立大学にあたる「国子監」に琉球の支配層の子弟を受け入れ、中国の制度や文化を学

ばせた。一三九二年に中山王察度の従子と寨官(さいかん)の子、山南王承察度の姪と寨官の子

が国子監に入学している。

北京国子監辟雍殿(入学先が北京の国子監だったかはわからないが)

対するヤマトとの関係は、京都五山と同様の禅林組織が琉球にも存在し、その頂点に立つ僧録

は、ヤマト同様、国王のブレーンの役割を果たしていた。琉球とヤマトの禅林間には人事交流

があり、琉球僧が京都五山で修行したり、ヤマト僧が琉球の禅寺に住持したりという状況が普

通に見られた。

文書をふくめてヤマトとの外交全般を担当したのが、ヤマト指向の教養集団である琉球の禅僧

たちだった。

そんな中、足利将軍から琉球国あての文書は五通知られている。

すべて返書で、一通目は将軍足利義持から中山王思紹にあてたもの。

二通目は応永二十四年(一四一七)十一月二十五日付で足利義持から尚巴志にあてたもの。

三通目は永享八年(一四三六)九月十五日付で足利義教から尚巴志にあてたもの。

四通目は永享十一年(一四三九)三月七日付の文書で、これも義教から尚巴志にあてたもの。

五通目は大永七年(一五二七)七月廿四日付で足利義晴から尚清にあてたもの。

田中健夫氏は、これらの文書について、①かな書き、②御内書様式、③年号使用、④印章使

用、⑤相手を固有の称号「よのぬし」でよぶ、という五つの特徴をあげ、

「かな文化圏」のかもしだす一体感のなかで(①⑤)、ヤマトは琉球を、なかば外国(③④)、

なかば家臣(②、国内の大名と同等)とする、「曖昧かつ親近の態度」で扱っていた、と評価し

ているみたいだ。

このことを意味するのは、古琉球の時代、明を中心とする公的な国家間関係の外枠のなかに、

ヤマト中心のかな文化圏が孕まれており、そこでは琉球国王は将軍の臣下に準じて扱われ、琉

球側もそれをうけいれていた。

そのことは、ヤマトへの旅を「やまとたびのぼて やしろ(山城) たびのぼて」と歌う『おもろさ

うし』の歌にもあらわれている。

ところが、その後、琉球国王から将軍あての文書が漢文で書かれているものが発見された。

この文書が紹介されて、琉球国から足利将軍あての文書がかな文だったという田中氏の想定は

崩れた、と著者は指摘してもいる。

上述のことはともかくとして、琉球の「国家」としての成長は、外交・交易が先行し、人的資源

としては渡来華人に依存するところが大きかった。

制度としては、明の親王のために設けられた制度を引き写した「王相府」が、外交を中心に国

王を補佐した。その長官が王相(国相)、次官が長史(左・右の二人制)であった。

国相(王相)や長史の人事は皇帝を任命権者としており、王相府は琉球の国制であると同時に明

の出先機関という性格をもっていた、と著者は見ている。

こうした流れのなかで程復・王茂ら渡来華人は、何十年琉球王に仕え高官に昇っても、本貫(原

籍地)はあくまで中国にあり、帝命を奉じて一時的に来ているにすぎない、という意識をもち続

けていた。

後年になると、洪武二十五年(一三九二)に皇帝が琉球に「閩人三十六姓」を賜った、というよ

うに語られ、明の最大の恩恵とされるようになるが、この年以前から、明の建国以前から、渡

来華人の活動は認められ、みながある時期いっせいに来たわけではないという。

一三九二年にある程度まとまった賜与があった可能性は残るが、多くは自主的な渡来であり、

皇帝の命があったとしても個々の事例ごととみなすべきだろうと指摘する。

そして、皇帝の人事権のもとにあった琉球の官職は王相と長史だけではなく、福州長楽県の人

潘仲孫は、一三九〇年に帝命により琉球船の水夫となり、一四〇五年火長(船長)に昇進してい

る。

前出の程復・王茂のあとを追うように、長史から王相へと昇ったのが有名な懐機であった。

出自は不明だが渡来華人だと思われ、一四一八年に長史の肩書きで中山王思紹の使者として入

明し、尚巴志王のとき王茂の跡を承けて王相となり、尚金福まで五代の中山王に仕えた。

第一尚氏王朝を支えた最大の功労者であり、懐機死後王朝は内紛がつづき、瓦解への道を歩む

ことになる。

そんな古琉球では、伊波普猷も書いていたように、国家組織が聖俗の二本立てになっていて、

国王のもとにおゑか人とよばれる男性の官人各層が、最高神女「聞得大君」のもとに「君々」

「大あむ(阿母)」「のろ」などとよばれる神女各層がいた。

沖縄の人は誰でも知っていることだろうが、中山の本拠地ははじめ浦添にあった。

伊波も書いているように、浦添の語源は「うらおそい(浦襲)」で、浦々を支配する所の意だと

されている。

伝説上の王舜天、実在が認められている最初の王英祖、そして明との通交をひらいた察度は、

みな浦添から身を起こしたとされ、『おもろうさうし』にも謳われている。

なかでも英祖は武勇を讃えられ、第二尚氏の起源に位置づけられ、「てだ」=太陽と対比され

る。

浦添ようどれ

英祖は、咸淳年間(一二六五~七四年)にヤマトから渡来した補陀洛僧禅監のために、浦添城に

極楽寺を建立して仏教に帰依していた。

浦添城西北隅の城壁下にある墓地「浦添ようどれ」は、十三世紀に造営が始まっていることが

判明している。

ここには、英祖とともに、十六世紀に浦添を知行し、子のなかった尚永を嗣いで即位した尚寧

が祀られている。

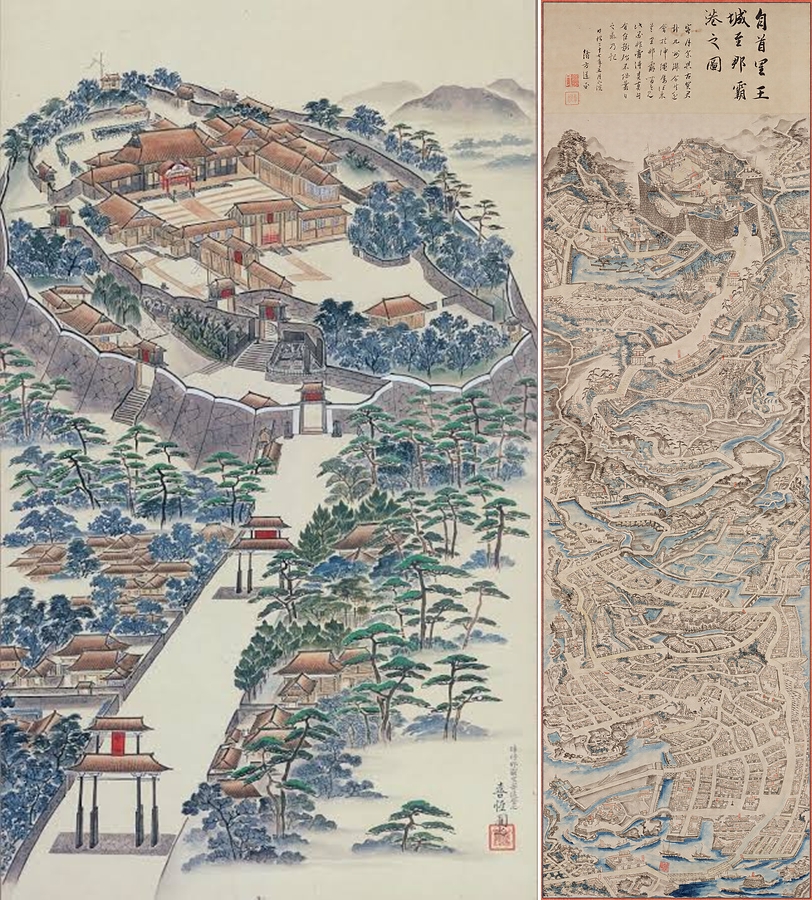

どちらも19世紀の作品 (左)首里城図 友寄喜恒 (右)首里王城至那覇港之図 阿嘉宗教

そんな浦添から首里への遷都を断行したのは、察度王統を倒した尚巴志だった。

首里への遷都の背景には、察度王統以前のしがらみから自由になろうとする尚巴志の意思が働

いていたことは、想像にかたくなく、それに加えて、王城の外港をどうするのかという問題が

あり、こちらのほうが切実だった、と著者は推測する。

浦添城の外港は牧港、ついで泊だったとされるが、一三七二年に琉球外交が成立して明の官船

が往来するようになって以来、とりわけ一三八五年に中山と山南が明から大型海船を賜与され

て以来、牧港や泊では、港の入口が狭く規模も小さいことがネックとなっていた。

そこで注目されたのが、国場川・饒波川・久茂川の河口に浮かぶ島(浮島)那覇だった。

首里那覇港図 19世紀 作者不明

那覇には明建国以前の十四世紀なかばには華人居留地が形成されつつあり、琉球三山の対明、

対東南アジア通交はかれら華人の力に頼るところが大きかった。

同一人が中山王と山北王、あるいは中山王と山南王双方の「臣」として入明したような事例

は、山北・山南を中山による擬装ととらえる見方もあるが、むしろ、その航海を支えたのが三王

いずれにも専属しない華人集団だったことをうかがわせるという。

しかし、都を那覇至近の場所に移した中山の優位性は明らかで、引き続く三山統一の過程で、

那覇の華人集団はしだいに中山の王権のもとに取りこまれ、「久米村(唐宋)」とよばれた居留

地は王国の外交部局の性格を強めていく。

当然、琉球の国家としての存立を支える軸は明との朝貢―回賜の関係にあった。

明は周辺諸国の朝貢に対して何年に一回という制限を設けており、安南やジャワは三年一貢、

日本は十年一貢といった具合だった。

そのなかでも琉球は、通交開始当初は制限がなく、その後も一年一貢が認められ、一四七五年

には二年一貢とされたが、それでも他の諸国に比して群をぬく進貢回数を誇った。

進貢船と「進貢工柔遠駅」琉球館とも呼ばれていた

琉球の朝貢使節団は、琉球むけの市舶司がおかれた福建の泉州に入港して入国手続きをすま

せ、おもだったメンバーはひきつづき北京(一四二一年以前は南京)まではるかな旅路につき、

残りは市舶司の来遠駅(泉州琉球館)に滞在して貿易取引を行ないつつ、上京勢の帰還を待っ

た。

市舶司は一四七二年に二〇〇〇キロほど東北の福州に移転して客館名も柔遠駅と変わり(福州琉

球館)、明治維新期まで続いた。

この移転は、琉球使が泉州より上京に便利な福州に好んで入港したことを追認したもので、

市舶司による入国管理も琉球に対しては緩いものだった。

上京勢は北京の会同館に滞在し、至近距離にある紫禁城に外交儀礼や賜宴のため赴いたり、

会同館で御用商人を介して貿易を行なったりしつつ、四、五十日ほど滞在したという。

主に、使臣が琉球人の仕事だったのに対して、通事は居留華人の専門職だったが、

渡航相手国によって専門家することはなく、明および複数の東南アジア諸国に赴いている。

相手国の担当者とのコミュニケーション手段は漢文なので、使臣は相手国の言語に習熟する必

要はなかった。

口頭でのやりとりが必要なばあいは、久米村出身の通事が中国語を用いて仕事した。

おそらく相手国にもおなじような性格の居留華人がいて、問答に臨んだことだろう、と指摘す

る。

ただ、外交使節の正使・副使には久米村人ではなく生粋の琉球人が起用されてもいる。

琉球の朝貢貿易に居留華人のはたした役割の大きさが強調されるが、いっぽうで琉球が主体的

に行なう国事という性格も厳然として存在していた。

通事に関しては、その前職として相当数確認されているのが、羅針盤を中心に航海技術を担当

する「火長」であった。

通事を輩出する居留華人層は、言語能力のみを買われて王国に奉仕するのではなく、航海をも

含めた外国渡航の総合的専門家集団だったのであり、貿易に必要なノウハウを自立的に保有し

ていたという。

対するヤマトとは、倭人勢力をおもな担い手とする民間レベルの往来は、かなり密なものだっ

た、のではないかと著者は見ている。

一四七一年に朝鮮で成立した『海東諸国紀』琉球国之図の那覇湾口に、「江南・南蛮・日本商舶

所 泊」という説明を根拠にしている。

朝鮮の商人や船が積極的に琉球を訪れた形跡のないこととは対照的だと指摘する。

万国津梁の鐘(旧首里城正殿鐘)、沖縄県立博物館・美術館にて展示されている。

海洋アジアには、港市国家が形成される以前からネットワークが存在し、各港市国家が結びあ

う「国交」もそのネットワークに依存することで成立しえたのである、と著者は指摘する。

尚泰久王代は、「万国津梁(しんりょう)の鐘」が一四五八年に造られるほど、琉球が国際交易

による繁栄を謳歌した時代だったが、おなじ年、勝連按司阿麻和利が、王に中城按司護佐丸を

反逆者だと誣告して討ち、さらに自身が首里に攻め上がったすえに滅亡するという事変が起き

ている。沖縄の人なら誰でも知っていることだろう。

正史では、一四六一年、尚泰久の子尚徳が護佐丸の娘を母とする兄を退けて王位につき、

六六年には喜界島を親征して版図に加え、また足利義政に使者を送るなど、対外的積極策によ

る王権の強化を試みたが、六九年に二九歳で早世する。

翌年、伊世名島の百姓から立身して王家の宝物庫の管理者に任じられていた金丸が、尚徳の悪

政を恨む周囲から推戴されて王位についた・・・。と語られるが、真相は、

職掌柄親しかった久米人に擁立されて王権を簒奪した革命であり、尚徳の死も毒殺によるもの

だった、という解釈が示されているという。金丸(後の尚円王)は、沖縄では評価され最近ドラ

マになったが、胡散臭い人物であることは間違いないということだろう。

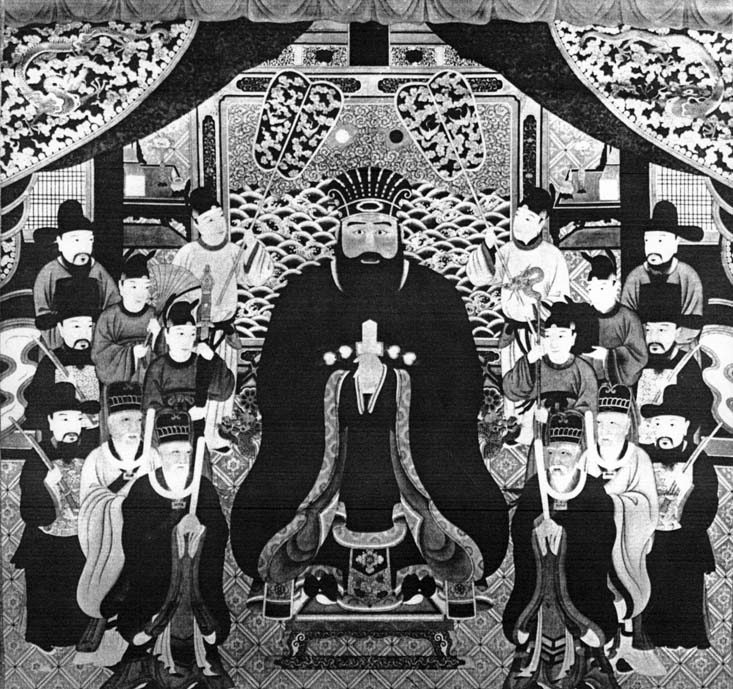

尚円王の御後絵 在位 1469年 – 1476年 (即位以前の名は金丸)

一四七一年、尚円(金丸)は「中山王世子」の名義で明に使節を送り、先王の死を告げ自身の冊

封を求め、首尾よく皇帝の認可を得た。

武寧から思紹への中山王継承と同様に、王朝交代を通常の王位継承のようにとりくろって国際

的承認をとりつけたもので、今回は「尚」という姓もひきついでいる。

こうして成立し、明治初年まで続いた王朝を「第二尚氏王朝」と呼ぶ。

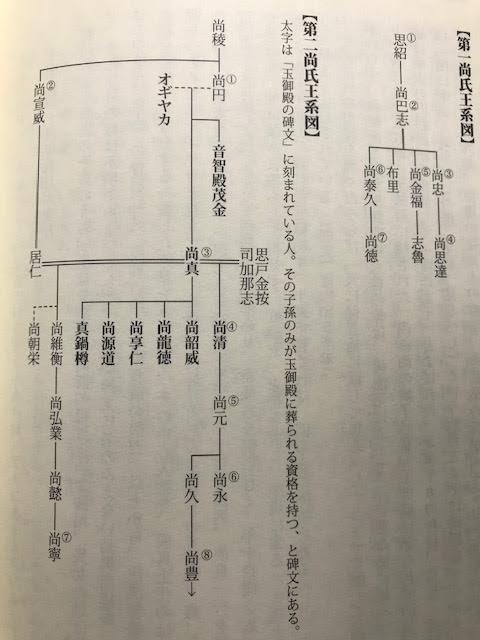

尚氏王家図

尚真王代(尚円の息子)は、「大交易時代」の繁栄に翳りが差していたものの、王国の版図は、

東北方では薩摩と対抗してトカラ列島を境界とし、西方では台湾島の直前、与那国島まで達し

た。

第一尚氏王朝が奄美方面への版図拡大に力を注いだが、尚真王時代には奄美諸島の内国化が進

み、沖縄本島とほぼ同質の支配がおよぶようになった。

内政面でも、要所要所に城を築いて按司を置き、彼らを首里に聚居させてその領地には王の代

官を派遣した。要衝をつなぐ石畳道路を整備し、とくに那覇港の防衛には力を入れた。

また、正徳四年初夏(一五〇九年四月)、首里城正殿の階段に「中華宮室の制度に擬せんと欲」

して石製の欄干を設け、それに彫り付けられた長文の銘(百浦添之欄干之銘/ももうらそえらん

かんのめい)は、臣下から尚真王への奏上の形式をとり、王を誉めたたえ、前代に超出する当代

の勝事として、一一項目を列挙する。これも伊波普猷が取り上げていたことでもある。

古琉球が頂点に達したのがこの時代だった。

尚真王の御後絵 在位 1477年 – 1527年

しかし、この時代の明にとっては、琉球を優遇して朝貢貿易を続けさせるメリットが、着実に

薄れつつあった。

一四七四年には、尚円王が明に派遣した使節団の一部が、福建に着くなり居民を殺害し家屋を

焼き財産を略奪したため、翌年、琉球はその制裁として二年一貢、使節団は一五〇人以下、私

貨は携帯禁止という制裁をこうむっていた。

一四一五年の思紹王時にも、帰途福建で掠奪・殺傷行為におよんでいる。しかもそこには、第一

尚氏王朝を代表する外交専門家も加わっていた。

一四五二年には福建の沿海民が琉球人を引きこんで倭寇と化し、反乱に近い不祥事とみなされ

てもいた。

一四七八年、尚真王は自身の襲封を告げるのにあわせて、一年一貢にもどすよう成化帝に嘆願

したが、はじめは却下されている。その時の明側の史料が残されているが、それを見ると、

(a)琉球の朝貢貿易がその内実において商業的性格を濃くしていたこと、

(b)琉球使節に任じている者がじつは福建人の逃亡者で、中国の貨財を外夷に持ち出して利益を

むさぼっていたこと、

が読みとれるという。

琉明間を往来した人々は、生粋の琉球人、琉球に渡来した華人、琉球に居留する華人をとわ

ず、倭寇的性格を内包していた。

尚真王はあきらめずに再度嘆願し、一五〇七年に一年一貢をかちとったが、明側のメリットは

薄れつつあった。くわえて、一五一一年のポルトガルによるマラッカ占領は、琉球にとって南

海貿易の重要拠点を失うことを意味し、琉球の南海貿易は後退をかさね、ついに一五七〇年の

シャム通交を最後に、琉球船が東南アジアにあらわれることはなかった。

那覇市松山にある久米村発祥地記念碑

十六世紀、琉球の海外交易の退潮が決定的になると、久米村も衰退の一途をたどった。

明の冊封使の報告には、「三十六姓で今に残るものは七姓にすぎない」とか、「三十六姓で落

ちぶれるものが多く、いまは六家を存するのみ、居住の地もなかば廃墟と化している」などと

伝えているという。

航海術も劣化し、このころの進貢船はしばしば航路を誤って福州以外に流れつく始末だった。

尚寧王の御後絵 在位 1589年 – 1620年

そんななか、一六〇七年、尚寧王は三十六姓の再下賜を明に願った。

上述の報告のように、旧三十六姓が衰微するいっぽうで、当時の進貢には比較的近年に渡来・定

着した福建人が不可欠となっており、再下賜にはかれらの存在を明によって認知してもらう意

図があった。しかし、明の回答は、阮・毛の二姓を琉球籍に入れることを許したにとどまった。

琉球の退潮はヨーロッパ人の地理認識にも反映し、ポルトガル製のある地図ではIapam(日本)

がLequios(琉球)という地域の辺境にすぎなかったが、その認識が逆転し、地図の画面でも琉

球は西南の片隅に追いやられいく。

文字資料においても、日本や中国と異なり悪魔の跋扈する異界として描かれるようになってい

った。

そして、尚寧王代に島津氏による琉球征服(一六〇七年)が起きる。

応仁・文明期以後、琉薩関係において琉球は優位にたっていた。

その原因は島津領国の分裂状態と本宗家の弱体による南九州の長期の内乱にあった。

いっぽう同時代の琉球は、尚真王の長い治世(一四七七~一五二六)からその嫡子尚清王の代(一

五二七~五五)にかけて、王位の安定期にあった。

庶家から出て力わざで家督を継承した貴久が、嫡子義久とともに領国の統一をなしとげたの

は、ようやく一五七〇年代になってからで、七四年の大隅肝付滅亡、七七年日向伊東氏駆逐

が、指標となる事件であり、七八年には日向耳川で大友軍を撃破し、戦国大名島津氏は一気に

九州の覇者へと上昇しはじめる。

残された往復文書の様式(書札礼)から見るかぎりでは、十六世紀を通じて琉球と薩摩は基本的

に敵礼(対等)の関係にあった。

〈琉球国王―島津氏当主〉〈琉球国三司官―鹿児島奉行〉という、双方の同レベルの機関で書

状が往来しており、敵礼にかなっていた。

この状態は十六世紀初めから一六〇九年にいたるまでほとんど変わらないという。

しかし、秀吉の九州征伐の翌年の一五八八年八月、島津義久は秀吉の「天下統御威晃」を揚言

して、琉球から豊臣政権へ外交使節を送るよう促す書状を尚寧王に送っている。

その書状には、歪曲と誇張にみちた国際情勢が語られ、脅迫がもられていた。

翌年琉球は大竜寺桃庵和尚を使節として送った。秀吉政権を訪れた初めての外交使節は、同年

九月以降に京都に到着し、政権への服従のしるしとみなされた。

小田原で決着がついた一五九〇年八月、京都にいた島津義久は、琉球使節桃庵の帰国に託して

尚寧王と円覚寺に書状を送り、「遠国端嶋」まで残らず一統に帰したことを祝賀する「綾舟」

を仕立て、「管弦役者」を載せて上洛させるよう促してもいる。

ちょうどそのころ、秀吉の「来春入唐の儀」にともなう具体的な負担要求が琉球に示される。

一五九一年十月に島津義久から「中山王」にあてた書状は(以下まとめた)、

―秀吉から琉球・島津領国あわせて一万五千の軍役が通告された。

琉球は遠島で軍法に不案内だから、兵員は免除されたが、かわりに七千人・十か月分の兵粮を坊

津まで届け、高麗・唐土に運送の用意をせよ。また肥前名護屋で始まった「関白様旅閣の普請」

にも相応の負担分を支払え―

理不尽な要求に琉球側は要求額の半分を出すことに決し、開戦の年一五九二年末までに納入を

すませた。

この中山王あて義久書状の末尾には、唐入りのことは異国に漏洩するな、という念押しがあっ

た。しかし琉球は、被冊封国の義務として、積極的に秀吉の野望を明に通牒する。

一五九一年三月に那覇を出港した朝貢船に、久米村華人で長史に任じていた鄭迵(ていどう)の

肝煎りで、琉球寄寓(きぐう)中の福建海商陳申が同乗し、那覇来航のヤマト商船から得た情報

を明に伝えた。

そこでは、北京方面は朝鮮に、華南方面は日本在住の唐人に、先導させて、大明に攻め入ろう

としている。朝鮮はすでに船を造り、道案内と援軍を出す手はずになっている。

ヤマト側の一方的な解釈だが、とりわけ朝鮮が裏切ったという情報は、明を狼狽させたとい

う。朝鮮の必死の弁明にもかかわらず、明・朝鮮間のしこりとなった。

琉球でも国論は分裂しており、鄭迵は尚寧王の信任をえて対ヤマト強硬派を領導したが、

尚寧の出た浦添尚家と正統を自任する首里尚家との対立がからんで、秀吉政権の意向に添うこ

とで生き残ろうという者も少なくなかったという。

一五九八年に秀吉が病死すると、日本軍は徳川家康らの命により朝鮮半島から撤退した。

家康の外交戦略の中心も、秀吉同様、明との国交・貿易の回復にあった、と著者は見ている。

徳川政権と琉球との最初の接触は、一六〇二年冬に琉球船が奥州伊達領に漂着し、生存者三九

名を島津氏を通じて手厚く本国に送還させた有名な一件であった。

そのさい家康は、琉球が対明交渉の手先となる期待を込めて、

「琉球人が送還中に死亡したら、死者一人につき送還担当者五人を処刑にする」

と命じている。

その直後、島津義久は、琉球が家康に対する謝礼を怠っていると警告している。

ヤマト側の対琉球姿勢は、幕府は対明交渉のルート確保に、島津氏は版図の拡大に、重心があ

った。とはいえ幕府にも島津氏にも双方の要素があった、と著者は指摘する。

幕府は基本的に島津氏の領土要求を拒否していなく、島津氏がねらい幕府が承認した当面の占

領目標も、琉球全体だったり大島だったりと一定していなかったという。

一六〇九年の島津氏の琉球征服は、上の二つの目的の双方を実現すべく、幕府の同意のもとに

決行された。

敗れた琉球は、幕藩制の知行体系のもとで薩摩藩の一部とされ、石高も設定された。

他方「異国」としての体裁は保たれ、国家機構や風俗は前代のまま存続し、中国との冊封も維

持された。

琉球史の時代区分では、この年を「古琉球」から「近世琉球」への境目としている。

約一カ月で決着がついた戦闘の実態は、通常考えられているほど琉球側の無抵抗、島津側の一

方的な勝利ではなく、地上戦で島津側にも一定の損害が出ているという。

首里城を明け渡した尚寧王は、駿府城で大御所家康と、江戸城で将軍秀忠と面会し、家久に三

か条からなる有名な起請文を捧げた。著者は琉球側の敗因をあげているが、

十六世紀なかばを境に、琉球は南海貿易から撤退し、中国貿易も明側の制限策で思うに任せ

ず、相対的に対ヤマト交易への依存度を高めつつあった。島津領はそののどもとを押さえる位

置にある。

さらに、国家存亡の戦いにしては抵抗が小規模だった理由として、ヤマトへの親近感、外国と

いう意識の薄さもあげている。

そして、もう一つ重要な要因を加えているが、それは、大交易時代、貿易立国の繁栄の果実を

手にしたのは、王家を中心とする支配層と中国系商人層にかぎられ、きびしい生産条件に束縛

された農村社会とのギャップは広がるばかりだったこと。

めぐまれた環境のおかげで早熟的に国家を形成したことのツケが回ってきた。ひとことで言え

ば、古琉球の自立性を支えた基盤自体がもはや空洞化していた、とも述べている。

この戦争による琉明関係はどうだったのか。

明による尚寧冊封は、戦争への歯止めにはならず、すこしだけ先延ばしになった程度だった。

明は援軍を送らず、琉球がヤマト勢力の附庸(従属下におくこと)になることを黙認した。

明のホンネは琉球と絶交にあったが、それでは「柔遠」(遠夷をなつかせる)というタテマエに

背くので、島津氏征服後の疲弊を表向きの理由として、つぎの進貢を十年あいだを空けさせて

いる。入貢拒否に近い措置だった。

琉球の進貢貿易に託した幕府―薩摩藩の思惑が裏目に出て、日明復交どころか琉球の命綱であ

る進貢自体が当面停止されてしまうという、重大な結末をもたらした。以後琉球は貢期短縮の

請願にたいへんな精力を割かれるはめになる。

その結果、薩摩藩は琉球により大きな自治を認める間接支配へと舵をきっていった。

そして、近世を通じて存続する琉球と中国・薩摩・ヤマトの関係のわくぐみが形成されていく。

以上が本書の個人的に目に留まった箇所であり、特に対明関係がそうだった。

最後に余談だが、外国の使者が、方物を持って中国の皇帝に表敬訪問することを「朝貢」と言

い、中国側から見たら「冊封」。

「朝」は朝廷で朝礼に出席すること、「貢」は手みあげを持っていくことを意味している。

岡田英弘氏によれば、「朝貢が貿易であるわけではない。朝貢はただ、友好のしるしまでに、

適当な手みあげを持って、中国の皇帝に会いに行くことを言うだけである。別に、中国の皇帝

の臣下であることを表明するものではぜんぜんない。むしろ、独立の友好勢力の代表であるこ

とを表明する手続きだ」(『日本史の誕生』)と述べられているが、琉球との関係もそのように

解釈すべきだろう。

「中国の皇帝というのは、定期市の商人団の頭を原形とする古代の王が大きくなったものであ

り、それ自身が商人であり、金貸し」「帝国は、国民の意志とは関係なく、皇帝の私的企業な

のである」とも岡田氏は述べられているが、明の時代でもそれは変わらないということだろ

う。

五七年、後漢の光武帝は北九州の原住民の酋長に『漢倭奴国王』の金印を与えたことは有名

だ。これも岡田氏によれば、もともと倭国王というものは、日本列島の原住民が自力で政治的

に成長して倭国と呼べるような国家組織を作り、その倭国を統治するのが倭国王になった、と

いう性質のものではない。

中国の皇帝が、韓半島の楽浪郡という中国の出先機関を通じて貿易関係のある倭人の酋長のな

かから、博多港の酋長を選び出して、これに王の称号を与え、中国商人の保護と、倭人との交

渉の窓口になることを委託したのが実情で、こうしてまず倭国王が中国の手で作り出された。

倭国王の肩書きを持つ酋長は、貿易特権と引きかえに、中国の利権を守る、いわば名誉総領事

のようなものだったのである、と指摘されているが、これも琉球にあてはまりそうだ。

著者がいうように、古琉球の歴史はおもしろい。

冒頭に掲げたオモロは最も有名なものであり、伊波普猷をはじめとする多くは、このオモロに

ふれている。しかし、ほとんどの方は、これが舟人等が船上において天を仰ぎ称えたオモロで

あるとしているが、本歌は、籠もりの時間から連続した夜明け前の時間の中にある「情景」

を、信仰による想像力、幻想の「叙景」によって、これから巡行に立つ神女の姿にイメージし

たウタ。(島村幸一氏による)

内地にあった古代生活の、現に琉球諸島に保存さられているものは、非常に多い。

さすれば、この南島にある民間伝承の影が、一度は、我々の祖先の生活上にも、翳(さ)してい

たことも考えられなくはない。

『古代研究』折口信夫