望岳(岳を望む)

岱宗夫如何 岱宗(たいそう)夫(そ)れ如何

斉魯青未了 斉魯(せいろ)青未(せいいま)だ了(おわ)らず

造化鍾神秀 造化は神秀を鍾(あつ)め

陰陽割昏暁 陰陽は昏暁(こんぎょう)を割く

盪胸生曾雲 胸を盪(うごか)して曾雲生(そううんしょう)じ

決眥入帰鳥 眥(まなじり)を決して帰鳥(きちょう)入る

会当凌絶頂 会(かなら)ず当に絶頂を凌(しの)ぎて

一覧衆山小 一たび衆山の小なるを覧るべし

秦のみやまは一体いかなる山であるかといえば、斉のくに魯のくにまでその山の青さが終わろ

うとはしない。

万物のつくり主が神妙な霊気をあつめ、陰気と陽気がこの山に働いて昼と夜とを分割する。

重なった雲が湧きたってわがこころをとどろかせ、山に帰りゆく鳥をまぶたも裂けよと目をこ

らす。いつかはきっと絶頂によじのぼり、足もとに山々の小さくみえるのを眺めるであろう。

五嶽(岳)の一つである泰山を遠望して作った杜甫三十歳のころの五言古詩。

岱宗とは泰山のことをいい、衆山小とは『孟子』にでてくる、孔子が泰山に登って天下を小と

したとあるのを踏まえている。

泰山にかかわる孔子の逸話には『礼記』や『列子』にもでてくる。

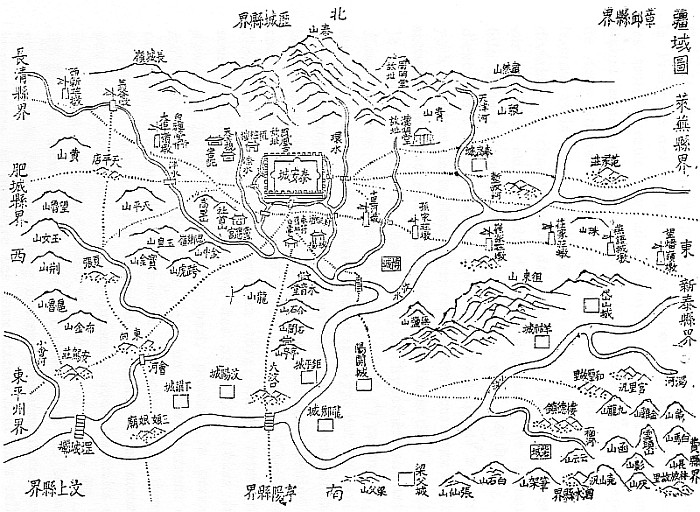

そんな泰山は孔子のふるさと曲阜(きょくふ)に近い、山東省・泰府の北にそびえている。中国東

部ではもっとも高い山。海抜は千五百メートルあまりで、それほどの高さはないが、黄河下流

の大平原にあって偉容をほこっている。

中国には古来人々の崇拝を集めてきた山がいくつかあり、その代表が五嶽(岳)である。

中嶽嵩山、東嶽泰山、南嶽衡山、西嶽華山、北嶽恒山の五つをいう。

このうち東にそびえる泰山は東嶽としてあがめられ、とりわけ名高い山。日の出ずる山は生命

のはじまりをしろしめす山。命の生まれ出ずるところは、いずれ命の帰り着くところにもなっ

ていった。やがて死者の魂は泰山にもどってくるという信仰が広まった。後漢の時代の西暦紀

元のはじめころとされている。

仏教経典のなかで地獄について説いたものは数多いといわれているが、いくつかは仏教が中国

に伝わった早い時期から訳されている。

インドの言葉「ナラカ」を音写して「奈落迦」、略して「奈落」、意訳して「地獄」の名で出

てくる。しかし、注目すべきは、「地獄」の前に「太山」や「泰山」が付けられており、「太

山地獄」や「泰山地獄」の名が見えること。

菊池章太氏によれば、泰山の地下には死者の住まう世界があると信じられていたので、そこで

泰山の名を頭に付けて連想を容易ならしめたのではないか、と推測されている。

その道の大家のことを「泰斗」とよぶ言葉もある。泰山と北斗をあわせた言葉であり、北斗七

星は遠い昔から方角や時刻を知るのに目じるしとされた。

泰山北斗ともども誰もが仰ぎ見る存在として認識されている。

泰安府からのぞむ泰山(本書より)

著者であるエドゥアール・シャヴァンヌは、二十世紀のフランス中国学の基礎を築いたといわ

れ、門下にはアンリ・マスペロなどがいる。

一八八九年からフランス公使館員として四年のあいだ北京に滞在し、そのおり司馬遷の『史

記』全巻の翻訳に着手した。最初に訳したのは「封禅書」といわれている。

そんなシャヴァンヌは、北京公使館員として留学したときに泰山に登り、清朝末期の光緒三十

三年(一九〇七)に華北を訪れたときにも泰山に登っている。

本書『泰山』は、その華北滞在の三年後の一九一〇年に、ギメ東洋美術館年報の研究叢書第ニ

ニ冊として、パリのエルネスト・ルルー書店から刊行された。

信仰が生きていた時にシャヴァンヌは泰山に登り本書を著した。

一九七〇年には台北の成文出版社から刊行もされている。

『Le T’ai Chan』(1910)と和服姿のエドゥアール・シャヴァンヌ(1865-1918年)

はじまりの山泰山では、古代から封禅(ほうぜん)と呼ばれる儀式が行なわれてきた。

封とは天をまつることであり、禅は大地をまつること。禅の字はもとは墠(せん)であり、土を

平にした祭場のこと。封禅の儀式は、天から命を受けた天子だけが行なうことができた。

古来、天下をとった人物は、一世一代の大事業として封禅のまつりを挙行しようとくわだて

た。

シャヴァンヌの解釈によれば、封禅のまつりのもっとも重要な目的は、王朝の完成を天と地の

神に告げることであり、栄華のきわみに達した皇帝が、先祖の功績を思い起こしつつ、天と地

の神が宗室にあたえたもうた支援に感謝をささげられ、感謝の文は玉製の板碑である玉牒に刻

まれたという。泰山の神と皇帝はひとしく天命を受けた存在と考えられていた。

泰安県疆域図(本書より)

司馬遷の『史記』には封禅のまつりについて記した「封禅書」がある。シャヴァンヌが最初に

訳したものでもある。

そこには「いにしえ泰山に封じ梁父(りょうほ)に禅ずる者七十二」とあり、梁父山は泰山の支

峰である。

七十二人というが、実際に記録されているのは十二人であり、最初に記されているのは神話の

王ばかり。その最後に周の成王が泰山に封じ社首に禅したと記し、「みな天命を受けたのち封

禅するを得た」としている。

社首山も支峰であり、泰山に登って大地を見渡し、大地をまつり、山麓の丘に登って天を見あ

げ、天をまつっている。封禅のまつりが王朝の正統性を保証するがゆえに語られた。

南天門に至る急階段(本書より)

秦の始皇帝は治世第二十八年(前二一九)に泰山で封じ、梁父山で禅している。

それを石に刻ませ、碑文の文章は『史記』の「秦始皇本紀」に記録されている。

それからのち、実際に挙行できたのはかぎられるが、歴代の天子が泰山で封禅を行おうとして

いる。漢の武帝は元封元年(前一一〇)に第一回の封禅を行い、計五回も挙行している。

しかし、武帝以後は泰山で封禅を行なった天子は四人しかいない。

後漢の中元元年(五六)の光武帝、唐の乾封元年(六六六)の高宗、開元十三年(七二五)の玄宗、

北宋の大中祥符元年(一〇〇八)の真宗。

泰山ではないが、証聖元年(六九五)に則天武后は中嶽嵩山で封禅を行なっている。

封のまつりが行なわれた場所は二つある。

一つは泰山のふもとのところにある封祀壇であり、もう一つは泰山の頂上にあった登封壇であ

った。このうち登封壇の方がより重要で、封祀壇で行なわれたのは予備的な儀式だったとい

う。そこでは主たるまつりを山頂でおこなうことが神に告げられていた。

古来諸説があるなかに、不老不死を得るためという説があり、その説が有力とされている。

泰山玉皇頂

命の生まれ出ずる山は、いずれ命の帰り着くところになっていった。

やがて死者の魂は泰山に戻ってくるという信仰が広まった。後漢の初期、西暦紀元のはじまる

ころとされている。

死者の魂のつどう場所も泰山のふもとに定められ、蒿里(こうり)という小さな丘であった。か

つては墓碑が林立していたという。もとは高里といったが、死者の住む里として挽歌にうたわ

れた蒿里と混同された。

漢代につくられた挽歌のひとつは、「蒿里は誰が家か」と歌いだされるという。

これが葬送のとき歌われるならわしとなって、いつしか蒿里と高里は同じものをさすようにな

った。亡き人々の住むという暗い闇の世界が高里の丘の下にあると考えられるようになり、名

称まで蒿里に変わった。

この蒿里の丘にはかつて壮大な森羅殿がそびえており、中庭を囲む塀にそって七十五司が並ん

でいた。それは、ことごとく地獄の法廷さながらにしつらえてあり、罪人を懲らしめる刑罰の

さまが塑像であらわされていたという。しかし、革命中国で容赦なく破壊されてしまった。

シャバンヌは本書で革命直前の蒿里の丘を活写している。

同じような霊山は中国全土にあり、『韓非子』は五嶽のひとつ崋山の名を挙げているという。

鳥桓(うがん)という民族は、人が死ねば魂は赤山(せきざん)におもむくと信じ、漢民族メイン

だと思うが、はるか北方の地に羅鄷山(らほうざん)があるともされ、人は死後この冥界の都に

おもむき、審判を受ける。道教経典に鄷都(ほうと)地獄の名でしばしば登場するという。

これらを圧して泰山が総元締めとなり、そこには泰山府君という冥界の長官がおり、人の寿命

を裁定する神としてあがめられていった。

そして、のちに仏教の地獄十王(閻魔大王はそのひとり)と混淆して、地獄の裁判長として死後

の処罰をしきるようになった。その名前も東嶽大帝へと変わっていく。

泰山府君の信仰は日本にもたらされ、陰陽道に取り入れられた。

安倍晴明はこの泰山府君を陰陽道の最高の神格としてあがめていた。

そしてこれが平安時代の貴族のあいだに広まり、安倍晴明は泰山府君祭を秘技していた。

それは寿命を延ばすための延命の呪法であった。

平安時代のなかごろ永祚元年(九八九)、一条天皇の延命のために泰山府君祭が挙行され、晴明

がこれにたずさわった。藤原実資(さねすけ)の日記『小右記』に出てくるという。

泰山府君は昔やっていただけでなく、晴明の末裔である土御門家では代々これを伝えていると

いう。能にも「泰山府君」という演目がある。

仏教が伝わって千年が過ぎたころに転機がおとずれ、命を育む神が再び登場してくる。

そのきっかけは、歴史上最後となった封禅のまつりであった。

漢の時代、泰山の神がまします神殿に石でできた男女の像がまつられていた。金童と玉女であ

った。

華北が異民族に蹂躙されたとき、神殿は破壊され、金童の像はそこなわれ、玉女の像は池にし

ずめられてしまった。

それから数百年のときが流れ、北宋の大中祥符元年(一〇〇八)に、真宗は封禅のまつりを行

い、とどこおりなく終了した。

宿営にもどり池で手を洗っていると、石の像が水のおもてに現れてきた。ただちに引きあげ、

祠を建てておまつりした。

真宗はこれを泰山の神の娘とあがめ、天仙玉女碧霞元君(へきかげんくん)の称号を与えた。

碧霞とは青々と澄みわたった空のことであり、元君は女神を呼ぶ言葉。

碧霞元君をまつる最初の祠は昭真祠(しょうしんし)と名づけられた。明代の十四世紀に改修さ

れて霊応宮(れいおうぐう)と名を改めた。

十六世紀にさらに増築されて碧霞霊佑宮(れいゆうぐう)と名を改め、十八世紀の清代の乾隆年

間に碧霞祠と名を改め現在にいたっている。

時代を追うごとに神殿の規模は拡大し、女神の信仰はますます盛んになっていき、ついには東

嶽大帝をしのぐまでになっていった。

(左)考堂山の碧霞元君像(本書より)、(右)碧霞元君像(別の場所だが現代のもの)

泰山は元君信仰の山となっていった。

山頂近くに碧霞祠があり、本殿の中には碧霞元君の像がまつってある。

真宗が石の像を玉でつくりかえたという伝承もあるみたいだが、現在の像は明の神宗が十六世

紀後半万暦年間に寄進した銅像になっている。しかもそれには金箔を貼りめぐらせてある。

眼病に苦しむ母のためにつくらせたと伝えられている。

元君像の向かって右に眼光嬭々(ないない)がまつられており、嬭々とは乳母のことで、眼病平

癒の女神でもある。

元君像の左には送生娘々(にゃんにゃん)がまつられており、送子娘々ともよばれている。

赤ちゃんを母親のおなかから出産へとみちびく女神。

碧霞元君は華北でもっとも信仰された神さまのひとりであり、江南の観音信仰とならぶほどで

あるという。

神仏にもうでることを進香といい、灯火をともし香をたいて参拝する。行香ともいわれてい

る。聖地参拝をめざしたり、祭礼の奉仕活動を行なう信仰団体を香会という。

泰山進香にそなえて、華北のいたるところに無数の香会が組織された。

日本の講にあたり、伊勢講や富士講と同じようなもの。

碧霞元君の誕生日は旧暦三月二十八日であり、泰山香会が香頭にひきいられ山頂をめざす。

映像でみたことがある。

おそなえものをたくさん背負った人々が、天仙聖母の名をとなえながら石段をあがっていく。

ご来光をおがむため、碧霞祠の開門を一番乗りをめざすため、ふもとの泰安府の宿や天街(てん

がい)と呼ばれる山頂付近の家々に泊まる人もいる。

その泰安府は泰山信仰で成り立っており、碧霞元君の霊験にあやかろうという群衆のために町

はある。泰山の神をまつる岱廟が町の四分の一を占め、ほかにも公共施設や寺廟だらけだが、

シャヴァンヌが観察した時には人の住んでいない場所も少なくなかったという。

岱廟

碧霞元君は真宗がおまつりした時代から東嶽大帝の娘とあがめられ、天仙聖母とたたえられて

きた。泰山にいます女神をしたってくる人は今も絶えることがない。

泰山は古代に天子が天と地をまつった封禅の山であったが、やがて冥界の長官泰山府君が支配

する山となっていった。

さらに、仏教の影響で地獄の裁判長東獄大帝が君臨する山となった。そして子授けの女神碧霞

元君が庶民をむかえる山となっていった。

シャバンヌが華北を歩いている時、ときおり「泰山石敢当」と刻まれた石が壁に埋めてあり、

路地や門前に立っていたのを目にしたという。「石敢当」は沖縄でもみられる。

これは悪霊が家に侵入したり、路地を通りぬけるのを防ぐためにある。

中国の政治は嫌いだが、文化や宗教や芸術は面白い。

というか、そこを見ないと近代以前の日本はわからないだろう。

たまたま面白そうなので本書を手にとってみたが、やはり道教を理解しないと中国人にとって

の泰山の意味も理解できない。

しかもその道教には、神仙思想や五斗米道や五行や陰陽二気や老子などのいくつものラインが

あり、儒教や仏教も出たり入ったりして複雑怪奇な様相を呈している。

今の中国に対しては厳しい眼差しを向ける必要もあるだろうが、時にはシャバンヌのような眼

差しで中国をみる必要もあるだろう。

新型コロナウイルスが心配だ。泰山におわします神々に祈りを捧げる中国人も少なくないのか

もしれない。

本書は信仰が今よりも生きていた時代に泰山に登り、その様子が活写されている。

そういった意味では貴重な資料となっている。

泰山に関しては、本書を訳されている菊池章太氏の『儒教・仏教・道教』『道教の世界』でも詳

述されており、こちらも参考になった。

むかし、天と地とは一つであり、神と人とは同じ世界に住んだ。

それで、心の精爽なものは、自由に神と交通することができた。

神の声を聞きうるものは、聖者であった。

『孔子伝』白川静