哀公、社を宰我に問う。

宰我対えて曰く、「夏后氏は松をもってし、殷人は柏をもってし、周人は栗をもってす。

曰く、『民をして戦栗せしむるなり』と」。

子、これを聞きて曰く、「成事は説かず。遂事は諫めず。既往は咎めず」。

『論語』

孟子曰く、「民を貴しとなし、社稷これに次ぎ、君を軽しとなす。

この故に丘民に得られて天子となり、天子に得られて諸侯となり、諸侯に得られて大夫とな

る。諸侯、社稷を危うくすれば、変(あらた)めて置(た)つ・・・」

『孟子』

社稷は王朝の存続と直結している。『論語』や『孟子』もそうだが、それは他の多くの慣用句

にもうかがえる。たとえば、国を治めることを「社稷とつかさどる」といい、君主が不在にな

ると「社稷を守れない」ともいう。

明・清時代の皇帝の社稷壇は、北京・紫禁城の南西の中山公園に存在する。

唐の時代から存在した寺を利用して、明の太祖である朱元璋が1420年に建立したといわれてい

る。CCTVでもそのように説明されていた。

中山公園には、今もなお天地を繋ぐとされる樹齢千年に達するとも言われる柏の大木が多数存

在しているという。

日本では「社」を「やしろ」と読む。

白川静氏によれば、それは屋代、神霊の一時安んずるところをいい、神は岩群や森のなかに住

むものとされていた。

中国での「社(しゃ)」とは一体何なのか。「稷」との関係はどういったものなのか。

前回『泰山』を紹介したが、二十世紀のフランスを代表する東洋学者のシャヴァンヌはそこに

も分け入っている。

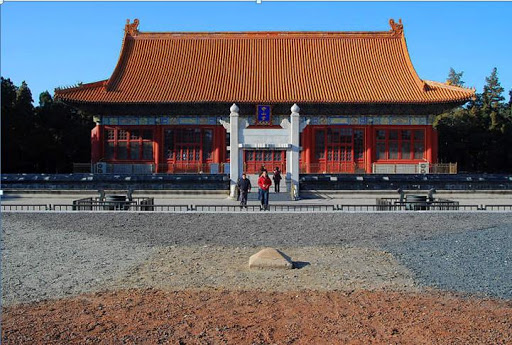

中山公園にある社稷壇。それぞれの方角に対応する色の土が敷かれている。

中国では社と呼ばれる土地神の崇拝がきわめて古い時代からあった。

社は大地にやどる力を神格化したものであり、土地にはさまざまな大きさに区切られ、それぞ

れの場で崇拝される神がいた。

土地をどのように区切るかは集団の規模に応じて千差万別であり、社の規模もその区切り方に

対応していた。それは家ごとの土地の崇拝が根底にあったという。

家屋の天井にあいた穴の真下に土地の神をまつり、そこを中霤(ちゅうりゅう)と呼んだ。

家の中心にあって土地の活力が集中し、そこに霤(あまだれ)がそそぐ。

そこは天に向かって開かれていたが、生命力の根源である気をめぐらせて大地におよぼすため

だった。

中霤は古代中国の人々が崇拝した五祀のひとつであり、あとの四つは竈(かまど)と井と門と戸

であった。竈は家事の火をあずかるところ、井は水の精霊がひそむところ、門は家の外側の

扉、戸は内側の扉であり、ともに家を守るところ。

中霤という言葉は今はすたれたが、家々をまつる土地の神にそれにちなむ名が残っているとい

う。

家のひとつ上には里と呼ばれる小さな集団があった。

里は二十五家からなり、そこにはひとつ社があり、里の民には春二月の吉日に土地の社をまつ

ることが義務づけれられていた。

社で行事があるときは各家からひとりずつ出て手伝う。それを取り仕切るものは官吏ではなく

里から選ばれた。

社は里の代名詞でもあり、書社という言葉はそれに由来しているとシャヴァンヌは指摘する。

里に属する人の名を名簿に書き出したことから里のまとまりを書社と呼んだ。

楚の昭王が孔子に書社七百をあたえようとしたことがあったが、これは二十五家ごとの里を七

百かかえた土地の領地に封じることを意味するという。

周の時代は里の上に二千五百家からなる州があって、その長は官吏に任じられていた。

『周礼』に記されている。

漢の時代は県が周代の州におおむね相当し、前二〇五年[前漢高祖二年]、王朝の基礎を築いた

高祖は、県ごとに公社を設置させた。

周代の州社と同じく、漢代の公社が国家の費用で公的な祭祀を行い、また里社では祭祀の費用

を民が負担していた。前一九七年[高祖十年]に次のような許可を与えている。

「春二月と年の最後の月、各県に羊と豚を給して社と稷に供えさせよ。里社では民がそれをま

かなって供えよ」

そして、漢代の県において社と稷が不可分に結びついていった。収穫にかかわる稷という神格

は土地神である社のかたわらに常にある。

周代は封建諸侯の国が州の上にあり、その上に九つの地域、九畿があった。

天子は封建諸侯に国を封じるとき社稷を設けさせ、小司徒という官吏がそれを補佐した。

『周礼』によれば、九畿のそれぞれに「社稷の土壇を築き、土地の神とあがめる樹木を植え

る。土地ごとにふさわしい樹木を選んだので、それぞれの国の社は樹木の名で呼ばれた」とい

う。そして、この役は大司徒がになった。

漢代には県の上に郡があり太守がこれをおさめた。県と同じく郡ごとに社と稷が設けられてい

る。後漢になると十二の州が置かれるが、周代のような封建諸侯の領地とは異なるものになっ

ていた。そこには刺司(しし)と呼ばれる官吏の管轄する区域であり、その権限が及ぶ範囲だっ

た。刺司は古代の軍制における師団長に相当し、国内の巡察にたずさわり、軍事遠征の際には

かならず社をともなった。しかし、収穫にかかわる稷をともなうことはなかった。

それも『後漢書』に記されている。

歴史のはじまりから社には完全な序列が成り立っていたとシャヴァンヌは見ている。

家々にあった中霤は社と呼ばないが、本質的にはそれに近い存在だった。

里ごとにあった社は民のあがめるところで、民がみずからその維持にあたった。家と里の神は

今では土地公の名で呼ばれる。

こうした共同体を見守る神格の上に、おおやけの社の系列があり、それをおぎなうものとして

稷が設けられた。

社稷の祭祀は郡太守や県長などの官吏が司り、さらにその上に天子と諸侯の社があって、君主

と民の双方に向けて二種の社を設けるという特異なあり方を示していたという。

社のある場所には土壇が築かれていくようになる。

多くの書物が「社」の語を土地の神をまつる祭壇の意で用い、それは土の祭壇であり、周囲の

大地を象徴するものだった。

そこは人の手のおよばない場所で、まつるにふさわしく、その周囲にひろがる大地の活力がう

ずたかく積みあがったところが選ばれた。社の祭壇はそうした場所からはじまった。

古い書物には土壇を家土(ちょうど)と記しているという。

周の武王が殷王朝最後の紂王を伐つべく出陣したとき、それに先立って「天上の皇帝である上

帝に類の祭をささげ、大いなる家土に宜(ぎ)の祭りをささげた」とあり、周王朝の始祖文王の

都城建設をうたった『詩経』の頌歌でも、「[古公は]大いなる家土の社を築き、人々の偉大な

活動がここからはじまった」としている。

戦闘への出陣はかならず社の祭壇で布告されることになっていた。

漢代の宮廷に置かれた社(太社)は五十歩四方の土壇を有している。

土壇の四方にそれぞれの方角に対応する色の土を盛り、東は青、南は赤、西は白、北は黒、壇

の上部は黄色い土になっている。

明の太祖である朱元璋が1420年に建立したとされる中山公園にある社稷壇もまったく同様に土

が敷かれている。上の画像どおりだ。

諸侯の社はその半分の二十五歩四方の土壇を有し、その壇にも領地の方角に対応するいずれか

の色の土が盛ってあった。

社の土壇に五色の土を用いることは封土すなわち領地をさずかる儀式にも示されている。

前漢の褚小孫は司馬遷の『史記』の記述を補足してそのことについて述べている。

しかし、地方に社を築くうえで天子の社から土をつかさどる特典は皇族のみにあたえられ、王

室の枠外にいる諸侯はこの特典にはあずかれなかったという。同じことが隋代にも行なわれ、

『隋書』にも記されている。

さらに、このような儀式が『書経』「禹貢」にも記されており、漢代に行なわれた封土授与の

儀式が前八〇〇年頃すでに存在していただろうとシャヴァンヌは指摘する。

『説文』によって説明しているが、この「封」の字は封土授与のありようを見事に説き明かし

ているという。

社の崇拝にとって大事なのは土壇だけではなく、そこに樹木がなくてはならなかった。

それは冒頭のように『論語』にも「夏后氏は松をもってし、殷人は柏をもってし、周人は栗を

もってす」と記されている。

後漢の『説文』は「社」の字の古い形を伝えているが、シャヴァンヌの解釈によれば、

祭祀にかかわる「示」の字の右には「土」の上に「木」の形が添えてあり、「社」はしたがっ

て神聖なる土地と樹木を表していたと説明している。

一方、白川静氏も『説文』によって説明しているが、社は古くは土とかかれていたが、のち神

事を区別するために、祭卓の形である示を加えて、社の字が作られたのであると解釈してい

る。

漢王朝を建てた劉邦が秦国討伐の戦いを決意して故郷の豊の社に祈っているが、そこは枌楡(ふ

んゆ)の社と呼ばれ、楡(にれ)の木の社であった。

周代の文献では、遠い古代には樹木こそ社の本質であったことがわかり、元来は樹木と社を分

けて考えることはできなかったという。樹木が社であった。

そして、樹木と土壇につぐ社の構成要素として「主」も立ちあらわれてくる。

神の名を銘記した木の板で、中国人がもっぱら崇拝の対象としてきたもの。

社の神は、はじめは神そのものだった樹木のかたわらで、素朴ながらもそれなりの姿で表現さ

れていた。

ところがなんらかの意識の変化によって、神が主のなかにやどると考えられるようになり、

そのとき主の形態はひとつの標識でことたりるものとなったとシャヴァンヌは考えている。

社が崇拝された最大の理由は農民が加護を求めたことであり、やがて収穫につながることを願

って旧暦の春二月と秋八月に社に祈りをささげた。

社は陰の気をつかさどる存在であると考えられ、陽の気に対置してさまざまな機能を果たして

きた。

稷は穀物の神であるが、稷は穀物の生育をうながすことで民に寄与している。

陰の気の広大な力を秘めた社に対し、稷は附随的な役割しかもたなかった。

稷はつねに社にしたがい、ともども先祖の土地とさらには祖国を象徴するものとしてありつづ

けた。

社の機能は農事にとどまらず、陰から生じるさまざまな現象にかかわりをもつ。

日蝕が起きるのは陰の気が陽の気を圧迫した結果と見なされ、地上では陰の気は社に具現して

いるとされた。社に戦争の開始を告げるのはそのためであり、社の前で鼓を打っていたが、そ

れもそのためであった。それは陽の気をはげまし、陰の気をくじくためだった。

さらに、戦争や狩猟のときに盛大に社にささげたのは宜(ぎ)と呼ぶ供えものだった。

陰と陽が自然界にならび立っていたように、人間界の制度のちにも社にならぶものとして祖先

の廟、宗廟もあった。

陰を象徴する社は王宮の右、夜の闇が支配する方角である西に配置され、陽を象徴する宗廟は

王宮の左、太陽が昇る方角である東に配置された。

生のいとなみが陰と陽の均衡から成り立つように、国家の運営は社と宗廟にかかわることがら

に統御されていった。

国家を守護するふたつの力は政府を置く場所まで規定し、都は社と宗廟のもとに築かれていっ

た。君主が首都を造営して居処をさだめるにあたり、最初におこなうことは社と宗廟の設置で

あった。

神威を放つこの二つの施設が王宮のかたわらに鎮座し、君主が戦闘におもむくときはこれを同

行した。施設は移動できないが、社の主と先祖の主を動かし、斉車と呼ばれる清めた車に搭載

した。

宗廟のもとで歴代帝王は君臨しつづけ、その統合した姿が個々の人の力をこえた威光となって

その子孫の頭上にかがやきわたり、社は肥沃な大地の生産力を秘めたものとして人々の上に臨

んだ。

社と宗廟は民を保護する役目もになったが、為政者にとって重要課題のひとつは、社と宗廟の

祭祀をとどこおりなく実践してその効力を維持させることにあった。

社は特定の土地において働くものであり、規模は大小あるが範囲は限定され、そこでは土地の

神は男性の神と意識されていた。

ところが社を特定の土地の神としてではなく、大地全体を神格化して祭祀の対象とした記録も

あり、そこでは大地が女性の神格と見なされ、后土の名でこれをたたえるときは「大地の女

帝」を意味したという。

それは皇天后土というように神格化もされたが、これとは別に社稷と宗廟の古い神霊は民とと

もにありつづけた。

地域社会に根ざした社をあがめ、家族の先祖をあがめる。

このような信仰心が中国の宗教観の土台にあり、社と宗廟ほどにその根源にせまるものはどこ

にも存在しない、とシャヴァンヌは指摘し、本書を締めている。

この二つが道教と儒教の萌芽のように感じられなくもないがどうだろうか。

シャヴァンヌは、最初の発表を一九〇〇年の第一回国際宗教史会議で行なっているが、本論文

は中国宗教史の黎明期に証明をあてたものとして評価されていた。

『道教』を著しているアンリ・マスペロは、「古代中国の宗教に関するもっともすぐれた研究」

と絶賛し、イギリスの人類学者で『金枝篇』で著名なジェームズ・フレイザーは、シャヴァンヌ

の学説に全面的に依拠して中国における大地の崇拝を論じている。

シャヴァンヌの門下であるマルセル・グラネは一九一九年刊行の『中国の古い祭礼と歌謡』にお

いて、シャヴァンヌが述べていた社と宗廟に市場を加えて論じているという。

マルセル・グラネのその同書は、何を隠そう白川静氏にインスピレーションのようなものを与え

ている。

日本人の研究者による社の研究はシャヴァンヌ説の継承と批判からはじまっている。

戦前には、那波利貞、松本信廣、出石誠彦、小島祐馬などが自論を展開し、戦後には、関野

雄、守屋美都雄、藤堂明保なども同様であり、一九六〇年代以降にはそうした傾向がさらに強

まっていく。宇都木章、池田末利、大淵忍爾、赤塚忠、白川静、二〇〇三年には樋口隆康など

がそうだという。

シャヴァンヌが指摘していない事実や文献の異なる解釈が示されたり、新たな視点から問題提

起がなされたことも数多い。菊池章太氏の解説に詳しい。

シャヴァンヌの範囲はおおむね漢代までで、それ以降の社の展開は日本人の研究者によって開

拓されていった。民間信仰や道教の神々との連続あるいは断絶ということは、中国宗教史の全

体を見わたす上でも重要である、と菊池氏は指摘している。

シャヴァンヌの本書を嚆矢としていったことは間違いないだろう。

白川静氏は『中国の古代文化』のなかで社稷を論じているが、「周の礼では、建国の神位を宗

廟社稷といい、社稷には新穀の報祭をした。そういう血縁と地縁との結合体が、古代の国家で

あった」とその章を結んでいる。

稷は農業神であり、穀霊である。しかし、稷はまた、周がその祖神を后稷、すなわち君なる稷

として祀るように、周王朝の始祖であったとも述べている。

明治四十一年(一九〇八)に京都帝国大学に支那哲学史の講座が開設され、これを担当したのが

狩野直喜だった。

狩野は明治三十三年(一九〇〇)から清国に留学し、上海にある英国王立アジア教会の華北支部

をおとずれているが、そこでヨーロッパの中国学に目をひらかされたという。

そして、明治四十五年(一九一二)からヨーロッパに留学し、パリでシャヴァンヌをはじめとす

る中国学者と交流した。その学問的水準の高さと、それをささえる方法論の厳密さにふれたと

いう。

今の日本のSNSや動画での中国論は酷すぎるし、やかましすぎる。

ちゃんと中国を分析しなければ、また戦前と同じように痛い目にあってしまうよ。