儒教は、決して単なる古典学の延長の上に、成立したものではない。

儒の源流は、そのような古典学の流れをも含みながら、おそらくはさらに遠い過去の伝承に発

し、それぞれの伝承のもつ多様な意識の諸形態を吸収しつつ、この民族の精神的ないとなみの

古代的集成として、成立してきたものであろう。孟子のいう集大成を、私はこのようなものと

して理解する。

『孔子伝』白川静

孔子以前、原儒の時代があった。

それはシャマニズムを基礎としており、孝という考えかたがあったのを、

孔子が登場、生命論として自覚して総合してゆくなかで、儒教が成立してゆく。

孔子より百年ほど後に登場した孟子という人は、孔子の思想史的位置づけを、

孔子までの思想の「集大成」(『孟子』万章下篇)としたが、その評価は当っている。

『儒教とは何か』加地 伸行

儒教といえば、倫理道徳やかましい過去の遺物、のようにネガティブに語られることが多い。

書店に行けばその手の本を複数見掛ける。

魯迅を代表とする中国近代の知識人らも、儒教を中国の近代化を妨害するものとし攻撃した。

勿論、そういった面もあるだろう。

しかし、それらが攻撃しているのは、儒教の表層部分の礼教性であり、その奥にある宗教性ま

でを認識するに至ってない。

本書は「儒教とは何か」を根本の宗教性を含めて問い直している。

著者は中国哲学史が専門の加地伸行氏。

「大半の人の言う儒教とは、依然として倫理道徳としての儒教、礼教性としての儒教でしかな

い。

大半の人の考える儒教とは宗教性抜きのものであり、それは不十分あるいは誤った理解のも

の、というのが私の主張である」(本書)

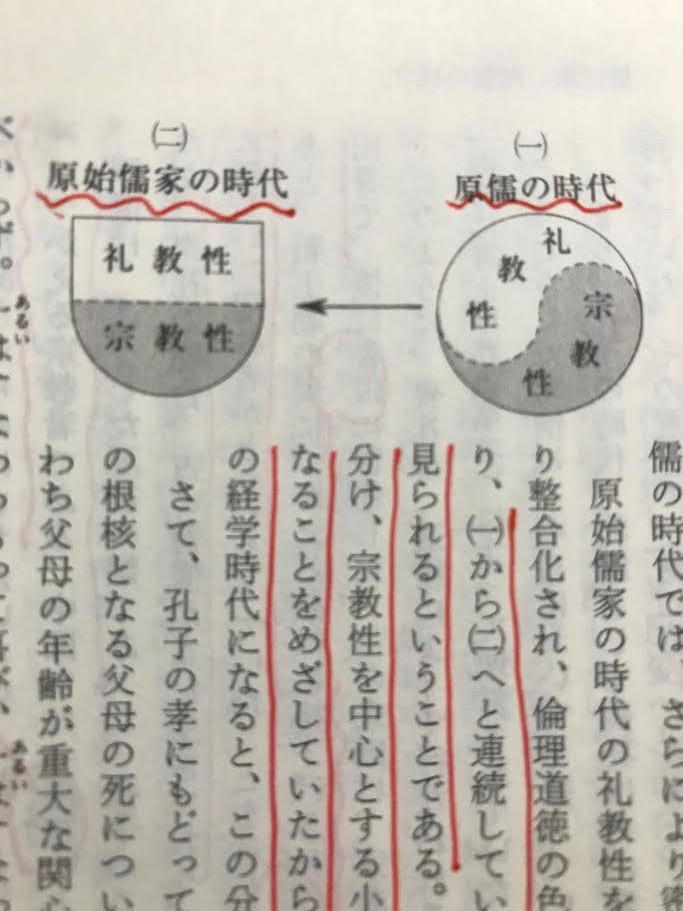

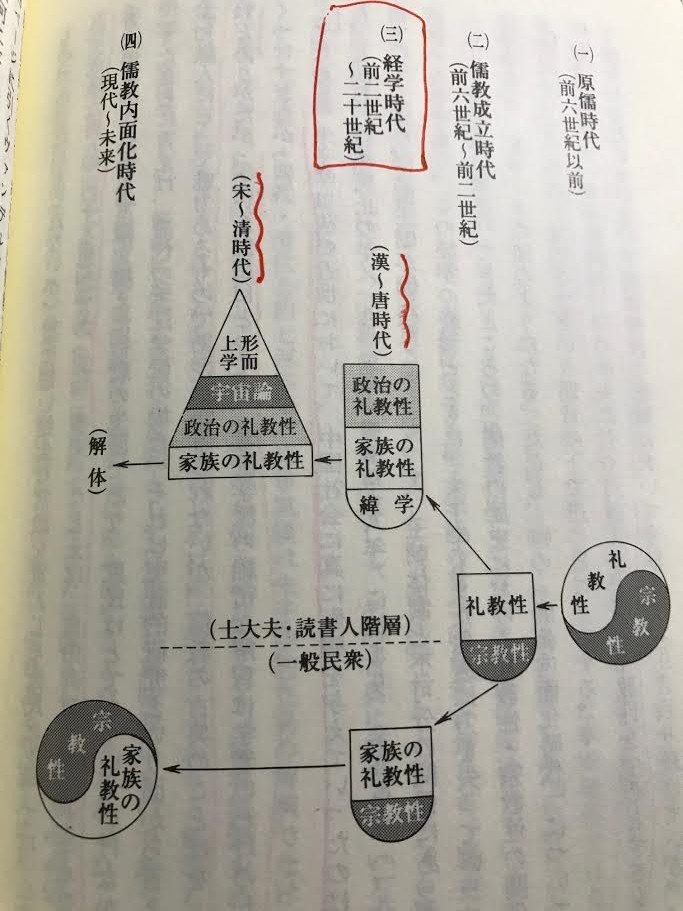

本書では儒教の歴史を三つの時代に分けている。

(一)発生期の原儒時代

(二)儒教理論の基礎づけをした儒教成立時代

(三)その基礎理論を発展させた経学時代

(一)は、礼教性と宗教性との混淆時代、(二)は、両者の二重構造の成立時代、(三)は、両者の

分裂とその進行との時代。

礼教性は公的・社会的(家族外が中心)・知的性格を有し、知識人(読書人)・官僚(士大夫)を中心に

して深化した。

宗教性は私的・社会的(家族内が中心)・情的性格を有し、一般庶民を中心に受け継がれてきた。

しかし、礼教性と宗教性とは、家族論において重なりつつ、つながっている。

儒教といえば孔子を連想するが、冒頭で引用したように、孔子に始まる儒教、理論体系を持っ

た儒教が登場する前、その母胎があった。

それを著者は原儒と呼び、その本質はシャマン(シャーマン/天上の神・魂など神霊なものと地上

の人間とをつなぐ能力を持つ祈禱師)。

そのシャマニズムは限定的であり、色々な神霊を招き降ろすのではなく、多くは自己の祖先の

霊であった。一般的には、自分の血縁者、祖霊を招き降ろすのが原則であった。

中国人は現実的・即物的だとよくいわれるが、その根本理由は表意文字である漢字にある。

表意とは、物の写しのことであり、まず先に物があり、それに似せた絵画表現として漢字の字

形が生まれる。「はじめに物ありき」。

なので、形而上的世界よりも形而下的世界に中国人の関心が向かうようになる(仏教学者もこの

事をよく指摘している。「空即是色」)。

そして、こういう構造から、中国人はものごとに即して、事実を追って考えるという現実的発

想になったのである、と著者も指摘する。

「現実とは何か。それは物に囲まれた具体的な感覚の世界である。

このため、感覚の世界こそ中国人にとって最も関心のある世界とならざるをえなかったのであ

る」(本書)

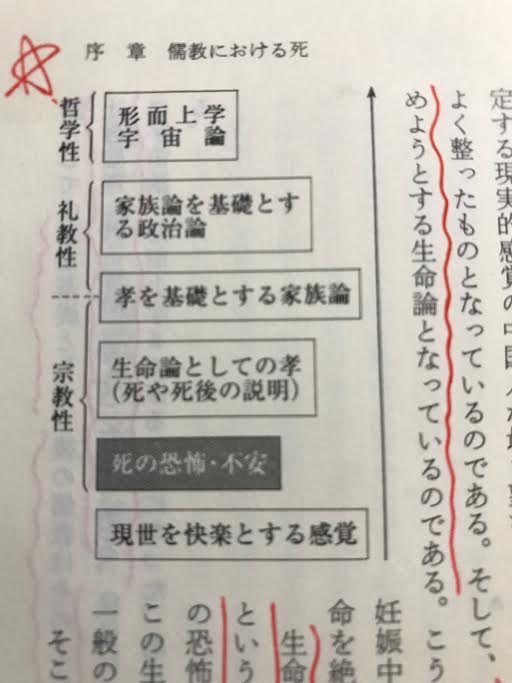

中国人はこの世しか世界はないと考えるので、死はたいへんな恐怖となる。

その死の恐怖を納得できる説明を行って成功したのが儒教〈儒〉だった(のちに道教も成功す

る)。

インド人の仏教徒とは違って、中国人は現世を肯定的に捉えているので、死後、再び現世に帰

ってくることができるという方向で考える。

儒は、人間を精神と肉体とに分け、精神の主宰者(魂・こん)と、肉体の主宰者(魄・はく)とがあ

り、この魂と魄が一致しているときを生きている状態とし、分離しているときを死の状態とし

た。

魂は天上に、魄は地下へと行き、これを死とし、逆に、分離していた魂と魄とを呼び戻し、一

致させると生の状態に成るとした。

命日の日に死者の頭蓋骨を取り出し、生きた人間(祖父に対しては孫が多いという)の頭に頭骸

骨をかぶせ、死者になぞらえ、そこに魂・魄を憑りつかせる。

香を焚いて天上の魂を招き、酒を地上に注いで地下の魄を呼ぶ。帰り来る場所としての尸(かた

しろ/形代)に魂・魄を招く。招魂儀礼。

そして、その尸が木の板に代わり、そこに文字で姓名をはじめとして死者のことを表現するよ

うになり、この木の板を神主(しんしゅ)、木主(ぼくしゅ)といい、仏教に取りいれられ位牌と

なった。

そうした仕事をする宗教者がシャーマンであり、儒とはもともとこうしたシャーマンであった

という。

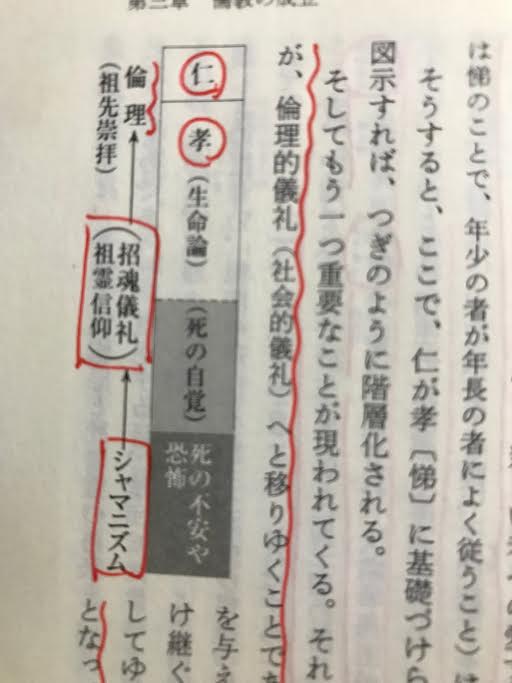

世界各地にこういった儀礼はあるのかもしれないが、儒は、祖先崇拝と祖霊信仰を根幹とする

招魂儀礼を基礎にし、理論体系を作っていった。

それは、(一)祖先の祭祀(招魂儀礼)、(二)父母への敬愛、(三)子孫を生むこと、

これら三行為をひっくるめて〈孝〉とした。

孝を行うことによって、子孫を生み、祖先・祖霊を再生せしめ、自分もいつの日か死を迎えるこ

とになるが、子孫・一族の祭祀によってこの世に再生することが可能となる。

自己が個体として死んだとしても、子孫の生命との連続において生き続けることができる。

そして、孝の行いを通じて、自己の生命が永遠であることの可能性に触れ、そのように考えれ

ば、死の恐怖も不安も解消できるとした。

「永遠の生命」が、快楽を肯定する現実的感覚の中国人が最も望むものであり、「生命論」が

孝の本質。

儒は、招魂儀礼を生命論にまとめあげ、死の恐怖や不安を解消する説明を行うことに成功し

た。

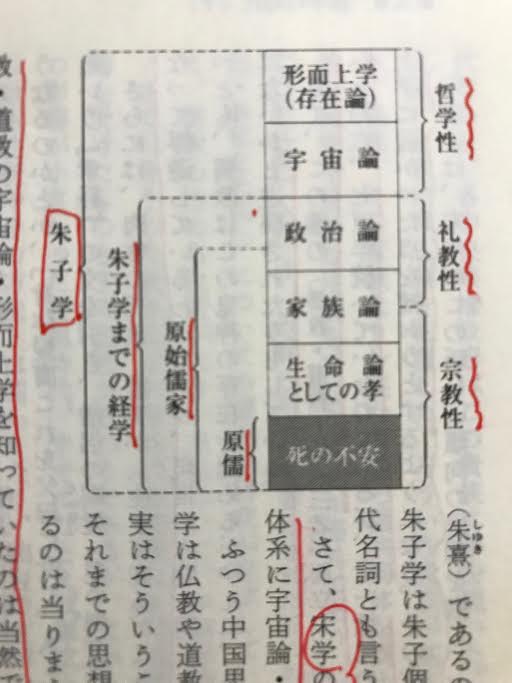

この孝を基盤にして、後の儒教はその上に家族倫理を作り、さらにその上に、社会倫理(政治理

論)を作り、十二世紀の新儒教の時代になると、さらにその上に宇宙論・形而上学まで作るよう

になった。

原儒はシャーマンであったが、祖霊を招き降ろすことは、職業的シャーマンを助手にはするも

のの、本質的には子孫・一族の行事であった。

そして、教団宗教のように、宗教行事を独占するのではなく、各家族自身が行う儀式として普

遍化した。

「儒教では、祖霊への宗教行事を筆頭に、家において冠婚葬祭を行なうので、いわゆる教団宗

教の行為に比べて日常的であり、人々には宗教と気づかれないできたのである」(本書)

しかし、シャーマンの大半は超能力があるわけではなく、祈禱の依頼者の立場をあらかじめ知

って、それに媚びるような対応をしたという。

それに対して、原始儒家と呼ばれる集団が、改革を起こそうとする。その代表的な人物が孔子

であった。原儒を超えて儒教が成立することとなる。

孔子の母は儒だったみたいだが、父は農民であった。父は孔子が幼少期に亡くなり、母は十代

後半までに亡くなっている。

そういった意味では、純粋な儒ではなかったが、孔子自身は、自分を儒と称し、それまでの儒

との相違を意識していた。

この辺りのことは、白川静『孔子伝』に詳しく記述されているが、著者もそれに拠って説明す

る。

孔子の生きた時代、古くから巫祝(ふしゅく/シャーマン)がいた。

「儒」はもともとこの「巫祝」を意味する語であり、儒は古い呪的儀礼や喪葬などのことに従

う下層民であった。

この儒には、大儒と小儒があった。孔子が君子儒と小人儒とに分けたのも、そういったことに

基づくようで、「小人の儒」は、喪礼の記録などを担当し、「君子の儒」は、師儒ともいうべ

き知識層であった。

儒には、王朝の祭祀儀礼・古伝承の記録担当官と関わりを持つ知識人系の上層の儒と、祈禱や喪

葬を担当するシャーマン系の下層の儒があった。

孔子は下層の生まれではあったが、礼制に詳しい有数の知識人であり、以前からあった古典学

の大家でもあった。

そんな孔子が孝を重視した。そうした背景には、死があったと著者は推測している。

孔子は若いときから多くの死を見てきている。父は孔子が幼い時に亡くなり、母方は原儒であ

り、喪礼を職業にしてもいた。

しかし、それらに対しての孔子の死の実感は稀薄であった。

孔子が最初に死を実感したのは、十代後半に母を喪った時であり、母の遺体を父の墓に合わせ

て埋葬することを自分で行っている。

そして晩年、子の伯魚を亡ない、高弟の子路や顔淵も亡なっている。その時の孔子の落胆ぶり

は『論語』に記されている。

「孔子は死の実感を通じて、孝の生命論を自覚した。と私は考える。ここが重要である。

孔子が自覚したこと、ここが重要である。孔子以前に、当然、すぐれた儒者が何人もいたこと

であろう。

しかし、古来から続いてきていた祖先崇拝・親への愛・子孫継嗣といった行為をただ受けつぐだ

けであっただろう。

しかし、それを孔子が根源的に自覚し、その自覚の上に立って理論化し体系化したとき、

はじめて儒教が思想として歴史に残ることになったのである」(本書)

孔子は、儒を君子儒と小人儒とに分け、宗教性を中心とする小人儒ではなく、礼教性を中心と

する君子儒となることをめざした。

さらには、シャーマニズムの目的や生命論としての孝を、孔子は分りやすく統合した。

孝とは何か、という弟子の質問に対して、孔子は、

生[生きている親]に[対して]は、これを事(つか)うるに礼をもってし、

[親の]死に[対して]は、これを葬るに礼をもってし、[忌日などに、祖先]これを祭るに礼をも

ってす。

『論語』為政篇

と答えているが、死生の上に孝を置き、孝の上に礼を載せた。

その礼の規準の役割を果たしていたのが、親の葬儀を中心にしている喪礼。

そして、この礼が社会の規範となり、後の時代に政治理論となる。

さらには、孔子のころまで、消極的で他人との関わりの中で小さな愛だった仁を、孔子は積極

的な他人への愛、他人に対してつくす愛に転換した。

そして、仁が孝[悌]に基礎づけられていった。

孝・弟(弟とは悌のことで、年少の者が年長の者によく従うこと)は、仁の本なり

『論語』学而篇

宗教的儀礼が倫理的儀礼へと移って行き、孔子の後には、礼楽、特に礼は儒教倫理の立場を明

確にしてゆくことになり、礼学が成立してゆく。

「原儒時代とは異なり、体系性を持ってきたことが重要である。

シャマニズムを単なる祈禱段階にとどめず、それを思想化して現実の社会に適応する理論を作

っていったのは、おそらく、世界で儒教だけであり、原儒から儒教へと、その成立を推進した

中心人物が孔子であった」(本書)

秦の始皇帝は法治政治を行い、道徳政治を唱えた儒教を弾圧したが、この頃の強力な中央集権

制国家になると、共同体の基礎は農業であり、年中行事の諸儀式や知識に熟達した長老が重ん

じられるようになった。

そして、そのような儀礼に熟達した年長者への尊敬が、一つの指導者像を生み出した。

共同体道徳の体現者、熟達者への敬意。

儒教はそれらを取り込み、儒教における聖人、理想としての人間とは、だいたいにおいて、共

同体儀礼の熟達者、共同体道徳の最高体現者のこと。

儒教が「道徳による政治」とか「徳治」とかというのは、こうした聖人を指導者として、人々

がその聖人の言動を模倣することであったという。

前漢王朝以後、後漢王朝、これに続く魏晋六朝時代の約六百年間、中共同体は、地方貴族・地方

門閥として勢力を握り、その約六百年の期間、中央政府とこの中共同体とが政治的戦いを続け

る。

六、七世紀の隋・唐が登場した頃に、中央政府は、中共同体つぶしにほぼ成功し、強力な中央集

権国家ができる。その中央政府を支えるのが科挙官僚。

そして、この官僚組織に乗り込むため、儒教は大きく変貌をとげ、経学という新しい学問へと

変貌する。それは、周王朝時代の孔子の原始儒家からの脱皮であったと指摘する。

経学―聖人と関わり深い古典について解釈を加える学問。

前漢のはじめころからすでに始まっていたが、しだいに形を整えてゆき、武帝のころに前面に

出てくるようになった。

『詩』を『詩経』、『書』を『書経』、『易』を『易経』というふうに、「経」の字をつけて

ゆくようになったのは、経学の登場が原因。「経」―まっすぐな正しいものという意味を表し

ている。

君主よりも父母が大切ということでは、中央集権的国家としてはうまく機能しない。

この難問を解こうとして登場してきたのが『孝経』だという。

中央集権的国家においては、官僚体系である卿・大夫・士の孝が、どのようであるべきかという

問題が最も重要。

そこで『孝経』は、卿・大夫・士は普遍的道徳や君主に従順にし、その身の安全を保つことによ

って、宗廟や祖先祭祀を絶やさないことができ、その結果、「生命論としての孝」を行うこと

ができるとした。

「生命論としての孝」が、祖先祭祀と王朝の家産的性格とを柱とし、郡国制の下の中央集権国

家である前漢王朝の指導理論へと展開した。

前漢時代に経学が登場し、諸経典の内、『孝経』と『春秋』とが重視され、後漢の時代に両者

を並列して挙げるところまでに至る。

歴史を修養の鑑にしようとうする学問を春秋学という。

他の経典も盛んに研究され、経学時代を開くこととなったが、武帝の時代になって、五経博士

という官職が置かれることとなり、儒教を国定の学問とした。

そこで学ぶものが増え、儒教は国の学問、国教となっていった。この五経博士制定によって、

儒学は前漢王朝への乗り込みに成功した(後に緯学〈神秘的文献〉も盛んになる)。

この頃には、蔡倫によって製紙法が発明されているが、岡田英弘氏は、紙の使用の普及と、

儒教の国教化と、それにともなう漢字の知識の普及と、テキストの公定化、の連関性を指摘し

ている。

そして、それまで混在していた礼教性と宗教性との二つが分裂した。

礼教性は体制イデオロギーとして発展していき、宗教性は一般の家庭における私的行為の中に

残っていった。

「知識人儒家(官僚がその代表)が、巫者のさまざまな祈禱のいわゆる「淫祀邪教」と祖先祭祀

との混淆をきらって一線を画し、「淫祀邪教」を批判していったため、儒教(実は礼教面の突出

した儒教)が、より一層、知的・倫理道徳的性格を表に打ち出してゆくようになった。

その結果、中国の知識人自身が、漢代以来、儒教の(宗教性を忘れ)礼教性だけを見てそれを儒

教の本質であると誤解するようになって今日に至っているのである」(本書)

その後、試験制の科挙制が布かれるようになり、科挙に合格してゆくためには、四書・五経を勉

学することが必須となる。

経書の解釈は、宋代の儒者の解釈に従うことを標準とし、宋代には天子直属の科挙官僚のシス

テムが完成した。

そして、この宋代において、経学も新しい展開を示すこととなる。「新儒学」「宋学」「朱子

学」とも呼ばれている。

前漢時代、国教の地位を得た儒教は経学として発展したが、後漢時代の後半から仏教と道教に

おされるようになっていた。

儒教・道教・仏教の論争が、魏晋南北六朝時代から隋唐時代へと約六、七百年続いていたが、十

一世紀の宋代になって、儒教側から、宇宙論・形而上学に弱かった点を補おうとするようにな

る。その役目を担ったのが宋学であった。中心人物は朱子(朱熹)。

宋学は、従来の儒学理論体系に宇宙論・形而上学を積み重ねた。

朱子は、周濂渓(しゅうれんけい)が作り出した太極図や程伊川の理一分殊説などを参考にし

て、理と気という二者で宇宙論・存在論を立てた(勿論、仏教や道教の影響もあるだろう)。

それは存在論としては唯物論的(〈実〉を重んじ、〈虚〉を排した)であり、認識論としては素

朴実在論的であり、中国人の伝統的な見方でもあった。

朱子は、その伝統を大成した思想家であり、中国人的な思惟の持ち主であった。

朱子学以後の近世において、中国社会に真に影響を与えていったのは朱子学であった。

「この〈儒教の宗教性〉は、一部、家族理論中の礼教性を残しつつ(家族が接点であるから当然

であるが)、儒教文化圏、東北アジアの人々の心の中に生きている。心の深層の中に生きてい

る。それを私は〈儒教の内面化〉の時代と捉えている。これが現代における儒教である。

われわれ儒教文化圏の人間は、このような時代に生きている」(本書)

儒教は、

①一族が亡き祖先を追慕して祭ること、招魂再生儀礼

②生きてある親につくすこと

③祖先以来の生命を伝えるため子孫を生むこと

(人口の適切な増加を求める人口論もここに関わっている)

この三者をあわせて「孝」と称し、儒教理論の根本とした。

孝とは、現在の親だけを対象とするものではなく、生命の連続を主張する生命論。

そこから家族論や政治論(礼教性) 、宇宙論や形而上学・存在論(哲学性)まで高められていっ

た。

本書では、原儒から現代の関わりまでを説いているので、儒教の本質やその経緯も理解できる

ようになっている。

ぼくが手にしたのは旧版(初版は1990年)だが、2015年には増補版も出版されている。

儒教は、中国における古代的な意識形態のすべてを含んで、その上に成立した。

伝統は過去のすべてを包み、しかも新しい歴史の可能性を生み出す場であるから、

それはいわば多の統一の上に成り立つ。

儒の源流として考えられる古代的な伝承は、まことに雑多である。

その精神的な系譜は、おそらくこの民族の、過去の体験のすべてに通じていよう。

孔子は、このような諸伝承のもつ意味を、その極限にまで追求しようとした。

『孔子伝』白川静

漢帝国の基礎は、結局のところ家族にある・・・

だから、その家族の問題についての具体的な主張や、

家族と国家とをつなぐ理論などが、しだいに求められてきたのである。

この要求に応え得たイデオロギーが儒教である。

黄老の術は、家族問題について無力であった。

そこで、しだいに儒教が見直され、儒教を学ぶ人が増えてきた。

『「史記」再説』加地伸行