弥勒菩薩。サンスクリットでマイトレーヤ、中国では慈氏と訳す。

兜率天(とそつてん)で仏(如来)になることをめざして修行し、ここに来た人々を教育する役目

も担っている。

釈迦に次いで仏になることが約束されているために、未来仏(当来仏)とも呼ばれている。

釈迦の後継者になることが確実であるために、菩薩だが、弥勒仏とも呼ばれ、仏像も如来形に

つくられることがある。

兜率天浄土 クシャーン朝・2~3世紀

兜率天上の宮殿で弥勒菩薩が説法する様子を表わしたもの

弥勒のいる兜率天は欲界六天に属し、案外に低い所にいる。上には色界と無色界があり、欲界

六天は、色欲も食欲もある世界。弥勒は派遣されてここを統括しており、兜率天の主。

その兜率天にいる天人たち(天衆)に説法を行っているのだが、釈迦入滅後五十六億七〇〇〇万

年(正確には五億六七〇〇〇万年)を経たとき、この世に降りてきて(下生)、龍華樹の下で三度

説法を行い(龍華三会)、釈迦の救いに漏れた人々を救うことになっている。

本来の弥勒信仰はこうのようなかたちだったみたいだが、五十六億七〇〇〇万年は待つのに長

すぎるということで、信者自身が死後に弥勒のいる兜率天に昇り、弥勒の下で五十六億七〇〇

〇万年を過ごし、弥勒と一緒に過ごし、一緒にこの世に降りてくる信仰が生まれたという。

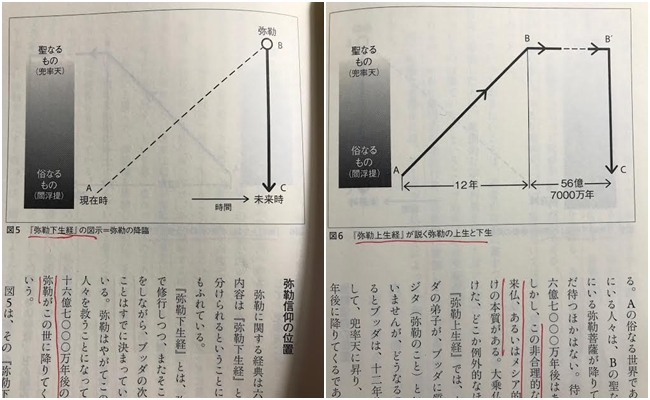

弥勒がこの世に降りてくるのをひたすら待つ信仰を「弥勒下生信仰」といい、死後に弥勒の側

に昇り、ともに降りてくることをめざす信仰を「弥勒上生信仰」という。

清末の中国では、太平天国の乱などに代表される社会的混乱のなか、世界は末劫(破局)に向か

っているという末劫論(終末思想)が流行するが、その影響下で、民衆の間では「明王[阿弥陀

仏]出世」と共に「弥勒下生」といった救世主待望信仰が広まっている。

弥勒信仰の基本は、「弥勒下生信仰」と「弥勒上生信仰」、あるいは両方が一緒になったもの

としている。

『法華経』や『維摩経』や『大無量寿経』などの大乗経典では、いずれも弥勒を菩薩の代表者

のように扱い、重要な問題についてはブッダに質問し、ブッダが弥勒に語りかける場面が多い

が、弥勒を中心に述べた経典は六種あり、弥勒六部経といわれている。

『仏説弥勒大成仏経』(『成仏経』)、『仏説弥勒下生成仏経』(『下生経』)、『仏説観弥勒菩

薩上生兜率天経』(『上生経』)の三つが重要な経典であり、「弥勒の三部経」といわれてき

た。

『成仏経』は、兜率天にいた弥勒がどのように下生したかを述べたもので、『下生経』はこの

『成仏経』を抄出したものだといわれている。

『上生経』は弥勒上生信仰を述べたものとなっているが、弥勒のいる兜率天を美しく描写して

いるという。

『成仏経』と『下生経』はサンスクリットの原本から五世紀初めに鳩摩羅什が漢訳したもの

で、『上生経』はやや遅れて漢訳されたものだが、サンスクリットの原本が伝わっていないこ

ともあって、中央アジアで成立したという説もあるという。

しかし、弥勒は大乗経典に定着する前から存在していた。

弥勒は、どこからきて、どのように定着したのか、それがどのように変容したのか、

などが本書のテーマ。

弥勒は紀元前三世紀ころに成立したといわれている『スッタニパータ』や『阿含経』などの経

典に登場している。

マウリア朝からシュンガ朝にかけての時代であり、弥勒が釈迦に近いところに位置する存在だ

ったということは確かなようだ。

弥勒が仏像としてつくられた早い例は、一世紀から三世紀にかけて栄えたクシャーン朝時代で

あり、この王朝下ではじめて仏像が誕生したといわれている。

そんな仏像は、インダス川流域のガンダーラとガンジス川流域のマトゥラーでほぼ同時に発生

したが、弥勒はそのなかでも早い時期に両方の地域で製作されていたという。

四~六世紀のグプタ朝の時代になると、釈迦の最初の説法地であるサールナートで仏像制作が

盛んになり、観音と並んで弥勒が信仰され、数多くの弥勒像がつくられるようになった。

2世紀にクシャーナ朝治世下のガンダーラでつくられた弥勒立像

詳しく知ろうとすればするほど、頭がこんがらがってくる弥勒信仰の歴史であるが、著者はそ

の弥勒信仰の変化の過程をまとめている。

「弥勒は修行をしながら兜率天にいて、釈迦のあとに降りてきて如来になるのを待っている、

という信仰があった。

そのときに、弥勒の下生をこの世で待つ人々は、弥勒という救世主を待つことになる。

次の仏になって世を救うという弥勒に対する、英雄待望論や救世主待望論は相当に強いものが

あったのではないか。

その後時代が下って、人々が阿弥陀の名を唱えて極楽浄土に生まれようとするように、弥勒の

名を唱えて弥勒の兜率天に生まれようという信仰が生まれてきた。

そして、そこにもともとあった弥勒下生信仰がつながって、兜率天に生まれた人々は弥勒とと

もにこの世に降りてくるということになる・・・」(本書)

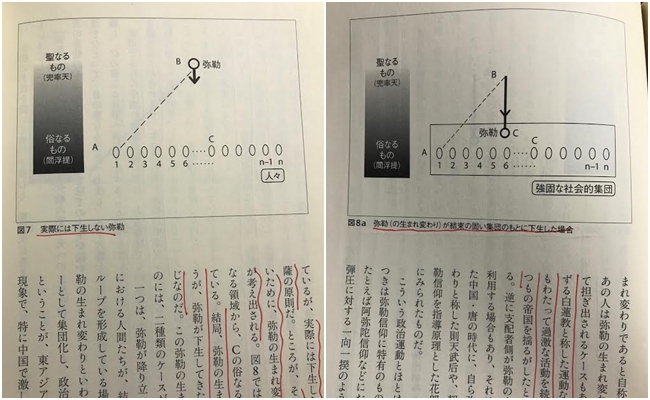

弥勒は兜率天から実際には降りてこないが、降りてくることになっている。

仏が降りてきて人を救うという発想は、もともと仏教にはなかった。

仏のとこへ行くという発想はあっても、蘇る仏を待望する、という考え方はない。

例外的に弥勒に与えられているこの性格は、救世主的であるといえ、神が降りてきて人々を救

うというのは、メシア思想。

未来において現れるというような、仏教的でない弥勒は、ミトラ教やゾロアスター教、初期の

キリスト教などの間接的な影響を受けて生まれたのではないか、とも著者は指摘している。

「・・・こうした仏教やヒンドゥー教の新しい傾向は、初期キリスト教やゾロアスター教、ミトラ

教などの影響を直接受けたとまではいえないかもしれないが、死後の問題を神に託すというあ

り方の全体的雰囲気が北方インドからずっと下りてきて、仏教徒やヒンドゥー教徒をとらえた

のではないかと思うのである。

なかでも弥勒には、死後の審判というものこそないが、蘇ってこの世の人々を救うという点、

救世主としては阿弥陀などに比べてもイエスの一面に近く、太陽、友愛といったミトラ神のも

ともとの性格に通うものがあった。

私は弥勒(マイトレーヤ)という仏は、紀元後一、二世紀ころ、ミトラ教が原始キリスト教に影

響を与え、ガンダーラにおいて仏像がつくられた時代に、ミトラと同一視されるような時期を

経て、メシア(救世主)思想を具えた、天上から降りてくるという形の仏につくりかえられたの

ではないか、弥勒の誕生とはそういうことではないか、と思っている。(中略)

弥勒はミトラを通じて西アジア、あるいはもっと西方の洗礼を受けた仏であるという気がして

ならないのだ」(本書)

弥勒とミトラの接点として著者は、コータン(ホータン・于闐)に注目している。

コータンはタリム盆地の南辺の王国で、今は中国共産党の弾圧が激しいウイグルの一部になっ

ているが、大乗仏教の一大中心地だった場所でもあった。『華厳経』はこのコータンで集成さ

れたのではないかといわれている。

そして著者は、菊池章太氏の『弥勒信仰のアジア』に触れ、コータンでは弥勒がアフラ・マズダ

ーとほぼ同一視されていたということを指摘する。

「アフラ・マズダー」とは、ゾロアスター教の最高神であり、一切の善・正義・慈悲・秩序・光明の

源泉とされている。

ミトラは『リグ・ヴェーダ』に出てくる神であり、友愛、太陽の友愛によってものを育むといっ

た側面を表す神であるといわれ、『リグ・ヴェーダ』にあって最も古い神々の一人であった。

そのミトラはイラン人の宗教であったゾロアスター教でも重要な神になった。

ゾロアスター教には『アヴェスター』という聖典があるが、最初はインド的なものを排斥して

いたが、編纂の歴史の中で、インド的なものが入ってくるようになった。

その流れでミトラ神も(ミスラ神として)ゾロアスターパンテオンの一角を占めるようになっ

た。しかし、ゾロアスターは、ミトラという神が由緒正しく力をもった神で、アフラ・マズダー

と同じような力をもっているのに耐えられず、ミトラを貶めるためにアフラ・マズダーがミトラ

を創造したことにしたという。もともとインド・アーリア人とイラン人(ペルシャ人)は兄弟の関

係にある。

さらには、そのミトラはローマの兵士たちの間で浸透し、ミトラ教(ミトラス教)の主神にもな

ったという説もあり、キリスト教にも影響を与えた、ともいわれている。

ともかく、この太陽神ミトラはアフラ・マズダーと深い関係にあり、コータンでは弥勒とミトラ

を同一視することも、十分にあり得たことだと思われる、と著者は指摘している。

ギリシャ彫刻の影響を濃厚に残したガンダーラの仏像は、ギリシャ文明と東洋の文明が出会っ

て生まれたヘレニズムの影響を被ったものといわれているが、弥勒像も、彫りの深い顔、筋肉

質で逞しい体格、体の動きに合わせたゆるやかな衣装の襞など、ギリシャ風になっている。

そして、ほとんどの像が左手に小さな瓶を掲げている。

この左手で掲げている瓶は、一般的には水瓶と呼ばれ、中身は水と考えられているという。

しかし、著者はこの弥勒が掲げている瓶の中身は、水ではなく、油ではないか、と指摘してい

る。

先に、弥勒の救世主としての性格がミトラ教と云々、と書いたが、「メシア」とは元来、ヘブ

ライ語の「マーシーアフ」(油を塗られた者)であり、この語はヘブライ語の動詞「マーシャ

フ」(油を塗る)に由来するという。

日常的な意味でも用いられるが、宗教的儀礼として、「油を塗ることによって聖なるものとし

ての資格を与えること」の意味でもしばしば用いられるという。

さらに、キリストという呼び名は、マシーアフということばのギリシャ語訳のキリストスから

きており、それが救世主の代名詞にもなっていったという。

「弥勒がキリストと同じ油を塗られた者だとはいいきれないが、やがて仏となって人々の魂を

救うという、その性格は救世主である。

救世主が瓶をもっていた。従来、それは水の入った瓶だといわれてきたが、水を入れるにして

は、形状が小さく複雑で、装飾的すぎるように思われる。(中略)

ガンダーラで仏像をつくらせた、あるいはつくった人々は、メシア(マーシーアフ)という語の

もともとの意味を知っていたのではないかと思われるのである」(本書)

そんな弥勒は東に伝播した。著者はそのルートは三つあると考えている。

一つは、北へアフガニスタンに向かったものをふくめ、西チベットのラダックから中央チベッ

ト、中国、朝鮮半島と北寄りにラインを描く、大仏(あるいは巨大な菩薩像)の姿で表される弥

勒。「北部の弥勒立像線」とも呼んでいる。

この弥勒は立像で、右手の掌を正面に向けた、祝福を与える印を結んでいるのが特色。

この立像の大仏は、例外を除いて日本には伝わらなかったし、インドやカトマンドゥ盆地のネ

ワール仏教寺院にも見られなかった。

もう一つは、マンダラのなかに表されている弥勒。「マンダラの弥勒線」とも呼んでいる。

弥勒の扱い自体が違ってくるが、マンダラのなかでは、弥勒は十六天菩薩の一人として、

手に龍華樹をもって登場するが、弥勒はマンダラのなかでは中尊となることはほとんどなく、

未来仏として期待されるとこもなかった。

三番目は半跏思惟像。

片方の足を組んで腰かけ、手に頬近くに寄せて思惟している姿のほとけで、そのスタイルはガ

ンダーラからあり、中国、朝鮮半島に伝わり、六、七世紀の百済で流行し、日本に伝わった。

特に朝鮮半島と日本で数多くつくられた仏像であり、広隆寺の半跏思惟像は有名。

しかし著者に拠れば、半跏思惟像は主流からはずれたものであり、弥勒とされるその根拠がよ

くわからないとしている。

タリバンの砲撃により破壊されたバーミヤーンの大仏(西大仏)は、下生した弥勒の姿ではない

かといわれている。

中央アジアでは法顕と玄奘が、インダス川上流、ガンダーラに程近いダレルという町で、巨大

な弥勒菩薩像を見た、ということを書き残しているが、ウイグルにある西域北道(天山南路)沿

いのクチャという町には、ギジル石窟に弥勒菩薩の説法図が描かれたものが残されている。

ギジル石窟 第17窟 弥勒説法図

インダス川の支流、スル川の流域の開けた地域にあり、文化的には西チベットに属するラダッ

クでは、岩に彫られた弥勒の巨像が至るところで見られたという。

カトマンドゥ盆地のネワール仏教においては、大きな弥勒の立像は見られないが、倚座(い

ざ)や坐像の弥勒像が博物館に所蔵されている。

ネパール・パタン博物館にある弥勒坐像

チベットでは、ダライ・ラマの居城として知られているポタラ宮は、説法をする仕草を有する巨

大な弥勒坐像があり、パンチェン・ラマの僧院タシルンポには、ネワール人の協力を得てつくら

れた十一メートルもある弥勒立像もある。

チベットには「チャンパ」(弥勒)の名をもつ僧院が少なくないという。

チベット・ポタラ宮(ダライ・ラマの居城)の弥勒像

中国では、北魏の文成帝(在位四五二~四六五年)のもとで雲崗石窟の建設が始まり、次の考文

帝(在位四七一~四九九年)のときには、洛陽の近くに龍門石窟建設という国家的事業を起こし

たが、そのような石窟寺院に数多くつくられたのが、弥勒菩薩像であった。

唐の時代には、則天武后がつくらせたという敦煌の「北大仏」、「南大仏」、楽山にある「楽

山大仏」といった巨大な弥勒菩薩像がつくられた。

交脚仏の彫像は隋くらいまでで姿を消し、倚坐(脚を組まず、脚を広げ気味にして椅子に坐った

形)になったという。

敦煌莫高窟の交脚の弥勒菩薩像

楽山大仏

中国での弥勒上生信仰は、インドでの本来の弥勒上生信仰とは違ったものになっている。

インドの弥勒上生信仰は、自分が修行をした結果として自身が弥勒のもとに生まれるというこ

とを意味していたが、中国では、亡くなった人が弥勒の浄土に生まれるように、生きている人

間が追善供養をする、という形になった。中国では浄土と同一視された。

北魏のころまでは弥勒信仰が非常に強かったが、唐のあたりから阿弥陀の浄土教の勢力が強く

なり、その結果、阿弥陀信仰が広がったといわれている。

先祖供養の上生信仰から、下生信仰に移っていったとき、弥勒のメシア的な面と、弥勒が生ま

れてきて世のなかを変えてくれるという、救世主への信仰に変わった、と著者は指摘してい

る。

弥勒信仰が民衆に浸透した宋代以降では、自分は弥勒の化身であるという遺偈を残した布袋和

尚の像が、弥勒菩薩の後身として信仰を集めてもいる。

飛来峰石窟の布袋像

朝鮮半島では、高句麗の弥勒信仰が、阿弥陀仏の西方浄土信仰と同一視する傾向が強く、

百済と新羅では、国レベルで積極的に弥勒信仰を取り入れようとする動きがあった。

新羅の弥勒信仰は、「花郎徒(かろうと)」という青少年団の精神的な拠りどころとして導入さ

れ、その中心人物は弥勒菩薩の化身と信じられていたという。

百済では、弥勒世界を国土において実現しようとし、朝鮮史上例をみないほどの大工事によっ

て弥勒寺を建立している。

韓国で見られる弥勒の大仏では、頭でっかちの大仏は有名。このタイプの弥勒大仏が、失われ

たものをふくめれば数多くつくられ、最近もつくられたという。

韓国・潅燭寺(かんしょくじ)の弥勒立像

大仏は日本に伝わっていないが、半跏思惟像は韓国から渡ってきた。

半跏思惟像はガンダーラにもあり中国でもあったが、弥勒として盛行したのは朝鮮半島におい

てであった。

韓国・半跏思惟像

朝鮮半島に現存する半跏思惟像は三十体以上あるといわれ、新羅と百済のころの造像が多く、

その中には、材質の違いはあるものの、形姿のうえでも作風のうえでも広隆寺の半跏思惟像と

の類似が指摘されている。

日本では、『日本書紀』に五八四年に百済から鹿深臣(かふかおみ)が弥勒石像一体を請来した

という記事があり、その通りだとすれば、日本に弥勒の仏像がもたらされた最も早い例だとい

う。しかし、それが半跏思惟像かどうかはわからないとしている。

広隆寺の「弥勒」半跏思惟像は、聖徳太子の死(六二二年)と関係があるとされ、もう少し後の

時代のもの。

京都・広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像

大阪にある四天王寺は、広隆寺を建立した秦氏と同じ、新羅系の渡来人難波吉士(なにわのき

し)の寺で、聖徳太子のために建てられた。ここの本尊も弥勒であったという。

日本での弥勒信仰の性格も中国と同様、亡くなった人が弥勒の浄土に生まれるように、生きて

いる人間が追善供養をする、というのに近いものだったという。

下生信仰の方は日本では当初、ほとんど問題にならなかった。

弘法大師(空海)の入定信仰というものがあるが、弘法大師は亡くなったのではなく、高野山で

入定し、弥勒菩薩の下生のときを待っている、という信仰。

これは、十一世紀~十二世紀ころにかけて、段階を経て、最初は「弘法大師は入滅して兜率天

上の弥勒菩薩のもとに生まれ、弥勒とともに下生のときをまっている」とされていたが、「弘

法大師は生身のまま高野山で入定し、弥勒菩薩の下生を待っている」という信仰に変化してい

ったという。弥勒上生信仰の一種であったものが、弥勒下生信仰の一種になった。

日本での弥勒信仰は、個人や小集団、支配者層レベルで、どの時代にも切れ目なく熱心に支持

されていった。

阿弥陀信仰と背中合わせのような形で、常に日本の仏教シーンのなかに生き続け、根強い力を

もつほとけなのである、と著者は指摘する。

江戸時代には、富士講に弥勒信仰が流れ込み、富士山頂はミロク浄土になった。

江戸後期には非常に盛んだった。

「・・・死後にしか救われないという阿弥陀信仰に対して、弥勒信仰がまったく消え去るというこ

とがなかったのは、弥勒には現世を救ってくれるほとけ、という期待が寄せられていたからで

ある。

思えば、弥勒があらゆる時代を生き抜いてきたのは、死後ではなく、今の世のなかをどうにか

してほしいという、人間の偽らざる願望に対応していたからだといえるのではないか。

経典にある弥勒の話ではなく、人々の心のなかでつくりあげられた弥勒の話である」(本書)

弥勒信仰は、もともと個々の僧たちが、自らの救いや悟りを求めてめざした教えだったが、

中国に弥勒信仰が伝えられると、集団的な宗教行為に組み入れられていった。東アジアではそ

の傾向が強い。

中国での弥勒信仰は、『弥勒上生経』を根拠に、祖先崇拝、死者儀礼などが合わさり、

本来は自身が弥勒の兜率天に生まれることを望むべきところを、死者を弥勒の浄土へ送り出

す、という形に変わり、唐の時代を迎えた頃から、弥勒信仰が阿弥陀信仰の浄土信仰に押され

て下火になり、弥勒信仰のあり方に変化が表れた。

(左)『弥勒下生経』の図示=弥勒降臨 (右)『弥勒上生経』が説く弥勒の上生と下生

先祖や死者のための供養という弥勒の浄土への下生志向から、下生する弥勒、メシアとしての

弥勒への待望という側面を強めていった、と著者は指摘する。

実際には下生しないのが弥勒菩薩の原則であり、それを待ち切れないために、弥勒の生まれ変

わりというのも考え出された。

それも結局は、弥勒の生まれ変わりとはいうが、弥勒が下生してきたということと同じなのだ

と。

(左)実際には下生しない弥勒 (右)弥勒(生まれ変わり)が結束の固い集団のもとに下生の場合

立川氏のその他の著作と同様に、本書でもオリジナルな図を用いて弥勒をわかりやすく説明し

ている。

弥勒は実はさまざまな面をもち、多岐にわたる職能をもったほとけにして仏である。

起源をたどれば、西アジアからローマ世界の薫りまで漂わせる。

下生するといわれて下生しない。そのために、未来仏といわれる一方、どちらに動くのかわか

らない、中間仏とも呼ばれた。

しかし、これほど待ち望まれているほとけは、ほかにいないのではないだろうか。

娑婆世界にとっては、弥勒は永遠にメシア(救世主)なのである。

『弥勒の来た道』立川 武蔵

本書は、「ミロクの道」で書いた小論(図録『ミロク、甦る。―織物となった古代オリエントの

〈魂〉』に収録)と大学などでの講義の内容が基になり出版されたもの。

立川氏のすべての著作を読んだ訳ではないが、今まで読んだ中では本書が一番広がりがあり、

深さもあり、立川氏の良さが生かされていると感じる。

「弥勒の来た道」を追っているのは当然なのだが、それだけではなく、「インド三〇〇〇年の

精神史」「仏教パンテオンの成立」「阿弥陀信仰の歴史」「マンダラとは何か」などにも意外

に深くまで言及されているので、この辺りのこともかなり参考になる。

釈迦の弟子であり、未来の仏であり、死後の魂を救う者であり、さらに救世主である。

これが弥勒なのだ。

『弥勒の来た道』立川 武蔵