私たちは、遺伝子という名の利己的な分子をやみくもに保存するべくプログラムされた

ロボットの乗り物―生存機械なのだ。

『利己的な遺伝子 40周年記念版』リチャード・ドーキンス

この本の主張するところは、私たち、およびその他のあらゆる動物は、

遺伝子によって創り出された機械にほかならないというものだ。

『利己的な遺伝子 40周年記念版』リチャード・ドーキンス

動物行動学者(エソロジスト)リチャード・ドーキンスの主著『利己的な遺伝子』が出版されたの

は1976年。

日本で刊行されたのは1980年で、タイトルは『生物=生存機械論』と、なんだかそっけないも

のだったが、のちに原書の改訂版が出版されたのを機に、日本でも改訂版を1991年に『利己的

な遺伝子』と改題して出版された。

そのまたのちの、2006年に「30周年記念版」の新版として出版され、本書は2016年に「40周

年記念版」として出版されたもの。

『利己的な遺伝子 40周年記念版』が日本の書店に並んだのは2018年の年初のこと。

ぼくが手にとったのはその「40周年記念版」なのだが、本書には初版、第2版、30周年記念版

のドーキンスのまえがきや、訳者あとがき、書評抜粋なども豊富に収録されている。

原著の40th anniversary edition『The Selfish Gene』とリチャード・ドーキンス

本書のメインテーマは、「地球上すべての生物は(自己複製子)の乗り物に過ぎず、生物のさま

ざまな形質や、利他的な行為を含めた行動のすべては、自然選択による遺伝子中心の進化によ

って説明できる」というものであり、ドーキンスが本書を執筆した動機は、当時、広く支持さ

れ流布していた「群選択(group selection)」に対する反論だったという。

「群選択説」では、選択によって利益があるグループを構成する複数のメンバーにもたらされ

る場合、血縁の有無に関係なく、また選択されることで不利益を被る個体がいたとしても、全

体を有利にする遺伝子が選択されると説くというもの。

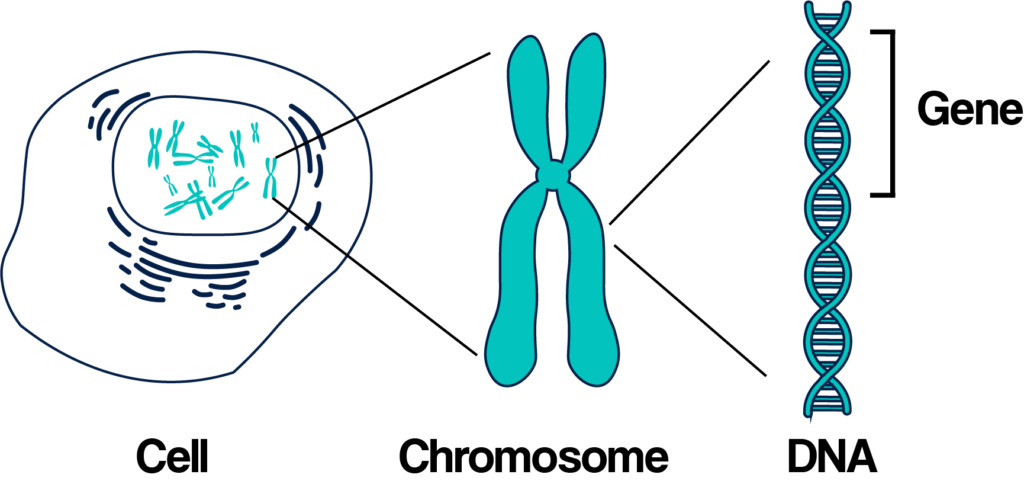

細胞、染色体、DNA(デオキシリボ核酸)

生物学者が興味を持っていることの一つに「適応優位性」(より適応しているものが生き残りに

有利になる)という考えがあった。

どの動物も植物も生き残るためにすばらしくデザインされているように見えるが、一体誰のた

めにそのような形や仕組みになっているのか。

当時の多くの人たちは、それを種の利益のためであると考えていた。

「群選択説」を唱える人たちは「生殖」というかわりに「種の存続」という言い方をし、種こ

そが重要であるという考え方であり、「自然選択」(選択の結果あるものは生き残るという意

味)は、種のあいだで起こるというものだった。そしてこの考えの間違いを指摘することがドー

キンスの目的だった。

ドーキンスはそれを種の存続のためではなく、遺伝子の存続のためだというふうに考えた。

「私は、淘汰の、したがって自己利益の基本単位が、種でも、集団でも、厳密には個体でもな

いことを論じるつもりだ。それは遺伝子の単位、遺伝子である」

(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

生命は、30億、40億年前に海洋を構成していたと考えられている「原始スープ」から始まった

とされている。

『生命40億年全史』のリチャード・フォーティに従えば、「原始スープ」とは、あらゆる生物

の共通祖先にあたる生きた細胞が発生しうる条件をすべてそなえた、栄養たっぷりの海水のこ

と。

ドーキンスは、この「原始スープ」の時期にも、ダーウィンの「最適者生存(survial of the

fittest)」が似たような過程で起こったはずだと主張する。

これらの有機物は、海岸付近の乾いた浮き泡や浮かんだ小滴のなかで、局部的に濃縮されてい

き、それらはさらに太陽からの紫外線のようなエネルギーの影響を受けて化合し、いっそう大

きな分子になっていったとしている。

リチャード・フォーティも、エネルギー摂取機構が生じ、それとともに生命も誕生したものと考

えられると言及している。

そして、あるとき偶然に、とびきりきれだった分子が生じ、それを「自己複製子」と呼んでい

る。

それは必ずしも最も大きな分子でも、最も複雑な分子でもなかったが、自らの複製を作れると

いう驚くべき特性を備えていた。

さらに、ある自己複製子は、化学的手段を講じるか、あるいは身のまわりにタンパク質の物理

的な壁を設けるかして、身を守る術を編み出していった。こうして最初の生きた細胞が出現し

たのではなかろうか、とドーキンスは指摘する。

そして、その自己複製子は存在を始めただけでなく、自らの容れ物、つまり存在し続けるため

の場所を造り始めていった。

生き残った自己複製子は、自分が住む生存機械(survial machine)を築いた者たちだった。

最初の生存機械は、保護用の外被の域を出なかったが、しかし、新しいライバルが優れて効果

的な生存機械を身にまとって現れてくるにつれて、生きていくことはどんどん難しくなってい

った。

その結果、生存機械はいっそう大きくなり、手の込んだものになっていき、この過程は累積

的、かつ前進的なものであった。

「いまや彼らは、外界から遮断された巨大で無様なロボットのなかに巨大な集団となって群が

り、曲がりくねった間接的な道を通じて外海と連絡を取り、リモートコントロールによって外

界を操っている。

彼らはあなたのなかにも私のなかにもいる。彼らは私たちを、体と心を生み出した。

そして彼らの維持こそ、私たちの存在の最終的な論拠だ。彼らは自己複製子として長い道のり

を歩んできた。

いまや彼らは遺伝子という名で呼ばれており、私たちは彼らの生存機械なのである」

(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

私たちとは、人間だけを指したものではなく、あらゆる動植物、バクテリア、ウイルスが含ま

れている。

その私たちすべては、同一種類の自己複製子、すなわちDNAと呼ばれる分子のための生存機械

であり、世界には種々さまざまな生活のしかたがあり、自己複製子は多種多様な機械を構築し

て、それらを利用している、とドーキンスは指摘する。

「最初の自己複製子はDNAに類縁の近い分子だったかもしれないし、まったく異なるものだっ

たのかもしれない。

もし異なるものだったとすれば、彼らの生存機械は、後代になってからDNAによって乗っ取ら

れたのではないかと思われる。

もしそうであれば、最初の自己複製子は完全に破壊されてしまっているはずだ。

現代の生存機械には、それらは跡かたもないのだから」(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

最初に自己複製能力が登場したのは「RNAワールド」であり、ドーキンスが指摘する「DNAワ

ールド」が出現してタンパク質合成が主流になったのはその後のことだったと言われている

が、DNA分子は、ヌクレオチドという小型分子を構成単位とする長い鎖であり、美しいらせん

形にからみあった一対のヌクレオチドの鎖で、「二重らせん」や「不滅のコイル」などと呼ば

れている。1953年にワトソンとクリックによってDNAの二重らせん構造が明らかにされた。

御存じの通り、このDNAは、ヌクレオチドのA、T、C、Gというアルファベットで書かれた、

体の作り方に関する一組の指令でもある。

「個体は安定したものではない。儚い存在だ。染色体もまた、配られてまもないトランプの手

のように、まもなく混ぜられて忘れ去られる。

しかし、カード自体は混ぜられても生き残る。このカードが遺伝子だ。遺伝子は交叉によって

破壊されない。ただパートナーを変えて進むだけだ。

もちろん彼らは進み続ける。それが彼らの務めだ。彼らは自己複製子であり、私たちは彼らの

生存機械なのである。

私たちは目的を果たしたあと、捨て去られる。だが、遺伝子は地質学的時間を生きる居住者

だ。遺伝子は永遠なのだ」(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

その永遠なる遺伝子は、生存中、対立遺伝子と直接競い合っているとドーキンスはいう。

遺伝子プール内の対立遺伝子は、未来の世代の染色体上の位置に関するライバルだからであ

り、対立遺伝子の犠牲の上に、遺伝子プール内で自己の生存のチャンスを増すように振る舞う

遺伝子は、どれもその定義からして、生き延びる傾向がある。遺伝子は利己主義の基本単位だ

と、指摘する。

「つまり、自然淘汰の基本単位と考えるのに最もふさわしいのは、種ではなく、個体群でもな

く、個体ですらなくて、遺伝物質のやや小さな単位(これを遺伝子と呼ぶと便利だ)であるとい

うことだ。

この議論の基礎となるのは、前にも述べたように、遺伝子が潜在的に不滅であるのに対し、

体やその他、その上の単位はすべて一過性のものだという事実に基づいている」

(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

「遺伝子の側から見れば、遺伝子プールは新しい型のスープ、つまり生計を立てていく場だ。

昔と変わったことは、今日、遺伝子は、死ぬべき運命にある生存機械を次々に作っていくため

に、遺伝子プールから相次いで引き出されてくる仲間の集団と協力して、生計を立てているこ

とである」(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

上述のように、生存機械は遺伝子の受動的な避難場所として生まれたもので、最初はライバル

との化学的戦いや偶然の分子衝撃の被害から身を守る壁を遺伝子に提供していたにすぎなかっ

た。

当初はスープのなかで自由に利用できる有機分子を食物にしていたが、何世紀もの年月にわた

る日光の活発な影響のもとで、スープのなかに育まれた有機性植物が使い果たされると、今日

植物と呼ばれる生存機械の主要な枝は、生存機械自らが直接日光を使って単純な分子を作り始

め、原始スープの合成過程をいっそう高速度で再演した。

動物と呼ばれるもう一つの枝は、植物を食べるか他の動物を食べるかして、植物の化学的仕事

を横取りする方法を「発見」した。

そして、その二つの枝から小枝が生じ、特殊化した生活様式を進化させていった。

海や地上や空中や地中や樹上や他の生物の体内で、それぞれ暮らしを営むことに長けていた。

この枝分かれが、動植物の多様性を生み出していったのであると。

「動植物は多細胞体に進化し、あらゆる細胞を全遺伝子の完全なコピーが配分された。

いつ、なぜ、各々について何度、このようなことが起こったのかはわからない。

ある人々は、体を細胞のコロニーとたとえる。

私は体を遺伝子のコロニー、細胞を遺伝子の化学工場として都合の良い作用単位、と考えた

い」(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

動物は敏速で活発な、遺伝子の乗り物、すなわち遺伝子機械になった。

「個体というものはその全遺伝子を、のちの世代より多く伝えようとするものだ」と見なして

おくのが、多くの場合便利であるとドーキンスは主張する。

複雑な世界を予言することはリスクを伴う仕事であり、生存機械が下す決定はすべて賭けであ

るが、平均してうまくいく決定を下すように脳をあらかじめプログラムしておくのが、遺伝子

の仕事でもあり、予言不能な環境を予言するという問題を解決するために遺伝子が取る方法の

一つは、学習能力を組み込むことだった。

未来をシュミレーションできる生存機械は、生身による試行錯誤に基づいてしか学習できない

生存機械より一歩進んでおり、意識が生じるのは、脳による世界のシュミレーションが完全に

なって、それ自体のモデルを含めなければならないほどになったときだろうとドーキンスは推

測している。

そして、その意識とは、実行上の決定権を持つ生存機械が、究極的な主人である遺伝子から解

放されるという進化傾向の極地だとドーキンスは考え、脳は生存機械の日々の営みに携わって

いるばかりではなく、未来を予言し、それに従って行為する能力を手に入れていると指摘す

る。

「生存機械と神経系を組み立てる方法を指令することによって、遺伝子は行動に基本的な力を

ふるっている。

しかし、次に何をするかを一瞬一瞬に決定していくのは神経系だ。遺伝子は方針の決定者で、

脳は実行者である。

だが、脳はさらに高度に発達するにつれて、次第に実際の方針決定をも引き受けるようにな

り、その際、学習やシュミレーションのような策略を用いるようになった」

(『利己的な遺伝子40周年記念版』)

さらに、どの種でもまだそこまではいっていないが、この傾向が進めば、論理的には結局、

遺伝子が生存機械にたった一つの総合的な方針を指令するようになるだろう。

つまり、私たちを生かしておくのに最も良いと思うことを何でもやれ、という命令を下すよう

になるのだ、と恐ろしいことを指摘する。

生存機械と生存機械のための決断を行なう脳にとって最も重要なのは、個体の生存と繁殖であ

ると。

「遺伝子はマスタープログラムであり、自分の生命のためにプログラムを組む。

遺伝子は、自分の生存機械が生涯に出逢うあらゆる危険を処理するに際しての、そのプログラ

ムの成否によって裁かれる。裁くのは、生存という法廷の情け容赦ない判事である」

(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

ドーキンスは、エソロジストと見なされていないJ・メイナード・スミスが提唱した「進化的に安

定な戦略(ESS|Evolutionarily Stable Strategy)」―G・R・プライスとG・A・パ-カーとの共同研

究で、ゲーム理論を利用したもの―を用いてコンラート・ローレンツが提唱した、動物の攻撃は

抑制のきいた形式的なものだとする解釈に反論している。

複雑でかなり入り組んでいてわかりづらいが、進化的な安定な戦略(ESS)とは、個体群の大部

分のメンバーがそれを採用すると、別の代替戦略に取って代わられることのない戦略だとドー

キンスは定義する。

別の言い方をすれば、個体にとって最善の戦略は、個体群の大部分が行なっていることによっ

て決まる、ということになる。

個体群の残りの部分は、それぞれ自分の成功の最大化を目指す個体で成り立っているので、残

っていくのは、いったん進化したらどんな異常個体によっても改善できないような戦略だけだ

と。

環境に何か大きな変化が起こると、短いながら進化的に不安定な期間が生じ、おそらく個体群

内に変動が見られることさえあると。

しかし、いったんESSに到達すれば、それがそのまま残り、淘汰はこの戦略から外れたものを

罰するだろうとしている。ぼくは、ホメオスタシスみたいなものだと解釈している。

そして、この概念を攻撃にあてはめるために、メイナード=スミスの「タカ」型と「ハト」型

という二種類の戦略、一番単純な仮定的例、で考察している。

ドーキンスは、このESS概念の発明を、ダーウィン以来の進化論における最も重要な進歩の一

つとして振り返るようになるだろう、とも主張する。

この概念は利害の衝突のあるところならどこでもあてはまり、ESSの概念こそ、独立した利己

的な単位の集まりがどのようにして単一の組織された全体に似てくるようになるかを、初めて

はっきりと教えてくれるだろうと主張する。

ドーキンスは「補注」の中では、今ではむしろ、ESSの基本的な概念を「ESSとは自分自身の

コピーに対してうまく対抗できる戦略のこと」と、より簡略な形で表現したいと述べている。

その他の章でも、同じ種に属する生存機械の親子関係、性的関係などを考察しているが、

「気のいい奴が一番になる」という章を設けて、「だまされやすい人VSだます人」の例を用い

てゲーム理論で説明し、「やられたときだけやり返す」ような人はとてもうまくいくことを示

している。

「気のいい奴が一番になる」という題にしたのは、利己的遺伝子は利己的な個体を作る、とい

う短絡的な思い違いを正すためだった、と『進化とは何か』に収録されているインタビューの

なかで答えている。利己的な遺伝子は、協力的な個体を作り出すとも指摘する。

ところで、もう一つドーキンスが提唱した有名な概念に「ミーム/meme」がある。

「ミーム/meme」とは、文化伝達の単位であり、「模倣」の単位という概念を伝える名詞。

模倣に相当するギリシャ語の語根を取れば「mimeme」だが、しかし、ドーキンスがほしかっ

たのは「gene」(遺伝子)と発音の似てくる単音節の語。

そこで、ギリシャ語の語根を「meme」(ミーム)と縮めたが、ミームという単語は

「memory」(記憶)あるいはフランス語の「méme」(同じ)という単語に掛けられることもあ

る。

ドーキンスがこのミームを持ち出したのには、ある種の進化を生じる点で、文化的伝達は遺伝

的伝達と類似しているということや、現代人の進化を理解するためには、遺伝子だけをその唯

一の基礎と見なす立場を放棄しなければならないというものであった。

『進化とは何か』では、遺伝子そのものを強調しすぎないために持ち出したコンセプトだと述

べている。

旋律や観念、キャッチフレーズやファッション、壷の作り方やアーチの建造方法などはいずれ

もミームの例であり、遺伝子が遺伝子プール内で繁殖するに際して、精子や卵子を担体として

体から体へと飛びまわるのと同時に、ミームはミーム・プール内で繁殖する際には、広い意味で

模倣と呼べる過程を媒介として、脳から脳へと渡り歩く。

ドーキンスは、人間の脳には、ミームの住みつくコンピュータである、と述べているが、

それは、他者の行動を見たときにも自分が行動しているかのような反応を示す脳神経細胞、

「生物学におけるDNAの発見に匹敵する」と称されるミラーニューロンのことをいっているの

かもしれない。

「遺伝子が、その生存機械にひとたび速やかな模倣能力を持つ脳を与えてしまうと、ミームた

ちが必然的に勢いを得る。

模倣に遺伝的有利さがあれば、たしかに手助けにはなるが、そんな有利さの存在を仮定する必

要すらない。

唯一必要なのは、脳の模倣能力だけだ。これさえ満たされれば、その能力をフルに利用するミ

ームが進化していくだろう」(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

現在ではダニエル・デネットなどが、このミームを発展させて人類の文化を説明しようとしてい

るが、ミームを持ち出した当初のドーキンスは、「自然選択」のメカニズムというのは、どん

な自己複製する情報記号にも働くということを言いたく、コンピュータウイルスが当時存在し

ていれば、コンピュータウイルスを例に使った。

それがなかったので、ミームを持ってきたと、『進化とは何か』でのインタビューで述べてい

る。

さらにもう一つ、「表現型」という概念もある。

「表現型」という専門用語は、一つの遺伝子の身体的な表面化、遺伝子が発生を通じてその対

立遺伝子との比較において身体に及ぼす効果に対して用いられるもの。

いくつかの特定の遺伝子の表現型効果は、たとえば緑色の眼を作ることかもしれないが、

実際にはほとんどの遺伝子は、たとえば緑色の眼と巻毛といった、二つ以上の表現型効果を持

っているという。

自然淘汰は、遺伝子そのものの性質ゆえではなく、その帰結であり、その表現型効果のゆえ

に、ある遺伝子を他の遺伝子よりも優遇する、とドーキンスは指摘する。

後にドーキンスは、表現型についての概念を拡張したいという目的で『延長された表現型』を

著している。

利己的遺伝子というコンセプトでは、存続する単位は遺伝子だが、存続の手段あるいは乗り物

となるのは体。

大抵は自己の体になるが、時にはほかの個体であったり、体の延長物であったりする場合もあ

る。

例えば、ビーバーのダムや鳥の巣のような無生物体は、遺伝子が生き残りを確保するために使

っている「表現型」という手段であり、それは寄生生物が住む宿主の体でもよく、それも遺伝

子の表現型であるとみなすことができる、とドーキンスは『進化とは何か』でのインタビュー

で述べている。

自分の体と直接つながっていない別の個体に空間を通して影響を与えることで、自己の表現型

の延長とし、これが最終的には「遺伝的遠隔作用」というコンセプトにドーキンスは至ってい

る。

動物のコミュニケーションのすべて、動物の信号のすべてを、「延長された表現型」とみなす

ことができるという。

「自然淘汰は自らの増殖を確実にするように世界を操作する遺伝子を選ぶ。

これこそが、私が「延長された表現型の中心定理」と呼ぶものにつながる。

すなわち、動物の行動は、それらの遺伝子がその行動を取っている当の動物の体の内部にたま

たまあってもなくても、その行動の「ための」遺伝子の生存を最大にする傾向を持つ」

(『利己的な遺伝子 40周年記念版』)

ドーキンスが本書『利己的遺伝子』を著したあと、あまりにもネガティブで虚無的に感じられ

たので、生きていく意欲を失った、というような手紙を何度ももらったことがあるという。

ドーキンスは本書のタイトルを『協働する遺伝子』にしてもよかったのだと、本書の「あとが

き」で述べ、さらに、そうしておけば、山のような見当違いの批判を回避できたのではないか

とも思っている、と述べている。

『利己的遺伝子』は遺伝子中心の視点で書かれているが、それは「遺伝的決定論」(もし個人の

遺伝子さえわかれば、その人の将来も含めたすべてを把握することができる)といったものでは

なく、社会のほかのメンバーに対して協力的な態度を示す個体のほうが、生き残る可能性が高

い、というのが『利己的遺伝子』の主要課題でもあり、利己的遺伝子は利己的な個体を作る、

という短絡的なものではなく、利己的遺伝子は、利己的であると同時に、協力的な個体を作り

出すとしている。

確かに本編を読んでいると、そのへんを誤解しそうになるのだが、「あとがき」でもはっきり

と書いてくれている。

初版刊行の1976年以来、改訂や増補を経て、今では現代自然科学の古典的名著とされている

『利己的遺伝子』。「50周年記念版」が出版されるのを心より願っている。

本書は一般向けに書かれているとはいえ、結構複雑に入り組んで書かれているので(特にゲーム

理論を駆使して説明している箇所)、本書を読む前に『進化とは何か』の第6章を読んだほうが

理解が深まる。

そこでは、全体のコンセプトや著した意図、その後の展開、などの様相が語られているので、

把握しやすい。

しかし、この地球でお馴染みのような個体の体の存在は不可欠なものではなかった。

宇宙のどんな場所であれ、生命が生じるために存在しなければならなかった唯一の実体は、

不滅の自己複製子なのだ。

『利己的な遺伝子 40周年記念版』リチャード・ドーキンス