ことばを話すことによって、人間はほかの動物から区別される。言語は諸国民を互いに区別す

る。ある人の出身地は、その人がことばを発してからでないとわからない。

慣用と必要性によって、各人は自分の国の言語をおぼえる。

しかしその言語がその国のものであり、ほかの国のものではないのはなぜなのか。

それについて語るためには、地域に由来し、風俗にさえ先行する何らかの理由にまでさかのぼ

らなければならない。

ことばは最初の社会制度なので、その形態は自然の原因にのみ由来する。

『言語起源論』ジャン=ジャック・ルソー

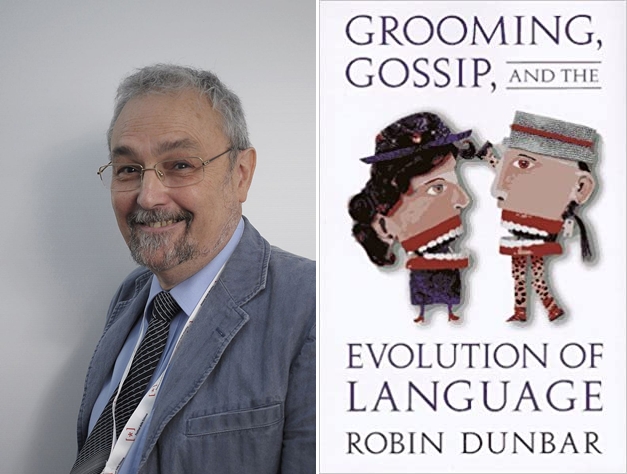

ロビン・ダンバーは人間の心の進化を研究するイギリスの人類学者であり、また霊長類学者でも

ある。『ニューサイエンティスト』誌などの科学雑誌にも寄稿していたライターでもあった

が、大学では科学論も講じていたという。

本書が最初に刊行されたのは1996年で、邦訳されたのはその2年後の1998年。それから20年

近くが経ち、装いを新たに再刊されたのが2016年だった。

ダンバーが本書を執筆する以前まで―一世紀の間―は、言語の研究はもっぱら三つの主要な領

域に焦点が置かれていた。

言語学(文法構造への関心が主流)、社会言語学(性および社会階級が我々の使用する言葉、我々

のその発音のしかたにどう影響しているのかに関心がある)、言語の神経生物学(我々が話した

り理解したりできるようにしている脳の構造)であった。

考古学やルソーのように言語史(方言が成立する過程など)については、いくらか関心が持たれ

ていたものの、主流の学者からは、周辺的であり、まともには扱えないほど憶測に基づくもの

だと見なされていた。

言語の機能や、なぜ我々がそれを持ち、他の種が持っていないのかに向けられる関心は、さら

にわずかなものだった。

このような問題は故意に避けられていたし、代わりに、言語は「付帯言語」であると見なされ

ることが多かった。

他の生物学的プロセス(我々の特大の脳)の副産物として出現したものであり、その他の説明は

必要ない、と喝破されていた。

ロビン・ダンバーと『Grooming, Gossip and the Evolution of Language』

このような奇妙な現象は、主として、人間の習性一般、とりわけ言語は社会現象であり、

生物学的説明の範囲を超えているという(社会科学で広く論じられている)主張に由来してい

た。

神経生物学者は、言語を生み出しそれを理解する仕組みについては洞察を与えていたが、

その範囲を超えると、生物学は言語の本質をほとんど解明しようとしていなく、生物学者はこ

の境界線を尊重していた。

しかしダンバーは、その境界線を進化生物学という観点から打ち壊し、新しくより強力なこの

顕微鏡の下に置いて、我々の最大の宝である言語能力の起源を考察し、壮大な仮説を打ち立て

た。

ダンバーは本書の中で、ルソーよりも掘り下げて人間の言語能力の起源について仮説を打ち立

てているのは当然だが、核となる主張は、四つの論点を中心に展開している。

(1)霊長類において、社会的な群れの規模は、種の新皮質の大きさに制限されている。

(2)人間の社会的ネットワークの規模は、同様の理由から約一五〇という値に制限されている。

(3)霊長類が社会的な毛づくろいに費やす時間は、毛づくろいが群れの結束においてきわめて重

要な役割を果たしているため、群れの規模に正比例する。

(4)言語は人間の中で、我々が大規模な群れに必要な毛づくろいの時間を割けなくなったことか

ら進化し、社会的な毛づくろいに取って代わったことが示唆されている。

ダンバーは(1)から順にそれらを裏づけながら積み上げ、ダンバーの仮説である(4)に集約させ

ている。

ライオンは場当たり的で短期的な連携をするが、猿や類人猿は長期の同盟を結んでいることが

知られている。セント・アンドリューズ大学名誉教授のリチャード・バーンのことばに言い換え

るのなら、「サル類と類人猿は力を発揮し影響を与えるために、群れの他のメンバーとの同盟

に頼る頻度がずっと多い。こうした同盟は近縁間で最も強いが、近縁者でないもの同士の友情

も見られ、何年も続くことがよくあり、両者にとって利益になっている」ということであり、

リチャード・ドーキンスに従えば、「社会のほかのメンバーに対して協力的な態度を示す個体の

ほうが、生き残る可能性が高い」。

霊長類は捕食者への相互防衛として、群れで生活し(同盟)、社会性は霊長類の生存の根底であ

る。その分「多忙」でもある。

こちらでは毛づくろいがあり、あちらでは同盟によって体制を整えた小競り合いがあり、どこ

か別の場所では巧妙な策略がある。

しかし、そのすべての根底には、霊長類社会に特異な性質である、長々と行なわれる毛づくろ

いがある。

毛づくろいは、動物が進んで他の個体の同盟者として行動しようという意欲と、密接に関係す

ることがわかっている。

少なくとも旧世界猿や類人猿の間では、一日のうち毛づくろいに費やす時間と、その群れの規

模とがおおよそその相関関係にある。

毛づくろいが同盟を持続させる絆だと仮定するれば、より多くの時間を自分の味方に毛づくろ

いに費やすほど、その同盟がより効果的になる。

他の個体に毛づくろいしてもらう場所は、その動物が自分では手の届かないような体の部位(頭

皮や背中)に集中する傾向がある。

この状況では、社会的な毛づくろいは、有益なお返しの協定でもある。

ある面では、毛づくろいはただ単に気持ちのいいことであるが、飼育されている猿たちの研究

から、毛づくろいが彼らの気持ちを落ち着かせ、心拍数その他のストレスを示す外的兆候を減

らすことがわかっている。

さらに、毛づくろいが体中での自然のアヘン剤(オピエート)であるエンドルフィンの生成を促

すこともわかっている。

他の誰かと同盟を結べば、互いに守りあうことができ、そのおかげで自分にいやがらせをする

者たちを追い払うことなく、いやがらせの頻度や激しさを減らすことができる。このようにし

て群れ自身が、分散する力と協力する力が微妙につりあうダイナミックな平衡状態を実現す

る。この相反する力の平衡は、高等霊長類における進化の成果とされている。

ダンバーは、霊長類の脳が著しく大きいのは、その社会習性がとりわけ複雑であることと何ら

かの関係があるとして、リチャード・バーンの「社会的知能」「マキャベリ的知能理論」を援

用して説明している。さらにそれを踏まえながら、その脳の構造をポール・マクリーン(本書で

は名前は出していないが)の「三位一体脳モデル」(人間の心理学的、行動学的特質は三つの脳

―爬虫類脳、前期哺乳類脳、哺乳類脳―の相互作用)を用いて、霊長類に特異な新皮質の増大を

説明している。

これをバーンのことばに置き換えたほうが理解しやすいが、「社会性哺乳類の脳が拡大してい

く進化上の主たる刺激となったのは、複雑な社会関係のネットワークを把握する必要性を含め

て、より有効な社会的操作を促すより大きな新皮質領域が必要であったというのが、今や「主

流」となった。すなわち、より大きな脳が進化したのは、より高度な社会的技術が必要になっ

たためであった。脳容量が増したことによって急速な学習が可能になり、それがすべてのサル

類と類人猿が共有する社会的精巧さの基礎となった」(『洞察の起源』)

すべての霊長類や多くの哺乳動物がそうであるように、人類も、行動の融通性と、組織の構造

の制約内で順応する能力を特徴としている。

その人間の社会には、150人という自然の集団が適正規模だとダンバーは導出して線を引いて

いる。

150という数字は、我々が本当の社会的な関係、すなわちその人物が誰であり、自分とのつな

がりは何であるか知っているような関係を持つことができる、最大人数を示しているという。

これはチンパンジーの群れのきっかり三倍となっている。

端的に述べると、ダンバーによれば、群れの規模が類人猿において限界となっている数字から

ゆっくり増大しはじめるにつれて、「声の毛づくろい」がしだいに「肉体的な毛づくろい」を

補いはじめた、と仮説を打ち出している。

この過程はおよそ二〇〇万年前、ホモ・エレクトスの出現によってはじまったものであり、

ここをターニングポイントととして、「肉体的な毛づくろい」ではなく、「声の毛づくろい」

のほうに、結束のための仕組みとしての重点がだんだんと置かれるようになったとみている。

群れの規模を増大させ続けるには、より有効な結束のための仕組みが必要となる。

この時点で、音声が意味を獲得するようになり、その内容はおおむね社交的なもので「ゴシッ

プ」だったとダンバーは愉快に主張する。

ダンバーの説では、高等な旧世界猿や類人猿に非常に特徴的な、ふつうの連絡用の鳴き声(コン

タクトコール)に、その起源があるとみている。

「私自身の考えでは、言語は、社会的な情報の交換を通じて結束を強めるために進化し、

その後、おそらく以前から存在していただろう習慣を明確な形にするというような半宗教的な

脈略で利用するために、乗っ取られたのである」(本書)

「言語のおかげで、互いについて知ることや、誰が誰と何を行なっているか尋ねたり答えたり

することができる。

しかし、それだけでは群れをまとめられない。言葉を使った議論の冷たい論理を圧倒するに

は、より深遠で、より感情的なものが必要だった。

それを行なうために、音楽や肉体的な触れ合いが必要だったらしいのだ」(本書)

ダンバーが引用するある研究者によれば、「ゴシップ」は、フリーライダーの行動を抑制する

メカニズムとして進化したのかもしれないと推論している。

フリーライダーとは、群れや共同体や同盟の中で、後で同じような返礼をすると約束したうえ

で他者の負担による利益を要求しておきながら、実際は返礼しない者のことを指している。

さらにダンバーは思い切ったことを述べているが、言語が発達したのは、おそらく、友人や知

人の動静を知るためではなく、むしろそのフリーライダーの動静を知り、彼らを批判的に従わ

せるためだった、と指摘している。

それは、抽象的な観念を操る言語を用いた思考などは副次的なものであり、ゴシップの方がメ

インだった。

言語のおかげで、社会的な相互作用に費やせる時間をより効率的に利用できたということ。

その言語は当初、限られた場所の方言として多様化したが、限られた場所の群れが他の群れと

の争いに際して同一性(アイデンティティ)を維持しなければならなかったため、最終的に方言

は、相互理解できなくなった、ともダンバーは指摘している。

工業化され都市文明が発展してくると、社会生活や共同体意識が希薄になってくる。

そのような空白を埋めるように、ワイドショーやメロドラマにでてくるお仕着せの想像上の家

族に、社会生活や共同体意識を求めるようになったのではいか、ということにも言及してい

る。

「言語のおかげで、互いについて知ることや、誰が誰と何を行なっているか尋ねたり答えたり

することができる。しかし、それだけでは群れをまとめられない。言葉を使った議論の冷たい

論理を圧倒するには、より深遠で、より感情的なものが必要だった。

それを行なうために、音楽や肉体的な触れ合いが必要だったらしいのだ」(本書)

本書でダンバーは、ドゥバール(西田利貞に触れている)や、前述したリチャード・バーンやポー

ル・マクリーン、またはジュリアン・ジェインズなどを援用したり、比較・検証しながら料理し、

進化生物学の観点から言語能力の起源について独自の見解を導出している。

ダンバーの仮説の是非はともかくとして、その手法に感服するし、見習いたいと強く感じた。

再刊されたことを鑑みれば、今でもダンバーの仮説は色褪せてはいないということだろう。

言語のおかげで、我々は一度により多くの個体と交流できる。

我々の社会的な世界に関する情報を交換して、社会的ネットワークの仲間内で何が起こってい

るか常に知っていることができる(そして、社会的な不正の情報を常に知っていることもでき

る)。猿や類人猿ができないような方法で、自己宣伝を行なうことができる。

そして、忘れてはならないのは、我々は言語のおかげで離れた場所から毛づくろい(アヘン剤放

出)を補強する効果を生み出せるらしいということである。

言語が発達するためには、数多くの重大な変化が必要だった。

あるものは生理的なものであり(大きな脳を維持するのに必要なエネルギーを捻出すること)、

またあるものは認識に関するものだった(「心の理論」を維持したり言葉を無意識に生みだした

りするのに必要な脳の基本単位を生成すること)。

『ことばの起源 -猿の毛づくろい、人のゴシップ』ロビン・ダンバー