意識とは、ハープから流れてくるが弦をつまびくことのできぬメロディ、川面から勢いよく飛

び散るものの、流れを変えられぬ泡、歩行者の歩に忠実についてはいくけれども、道筋に何ら

影響は与えられぬ影だ。

『神々の沈黙―意識の誕生と文明の興亡』ジュリアン・ジェインズ

巷で話題になっているので読まれた方も多いかと思うが、本書でジュリアン・ジェインズは衝

撃的な仮説を意識的に支配されている現代世界に突き付けた。それを簡潔に要約すれば、「三

〇〇〇年前の人類は意識を持っていなかった」というものだ。ジェインズの仮説は注目を集

め、また同時に批判も浴びた。今から四〇年あまり前の一九七六年のことである。

本書の概要を記せば、ジェインズは意識の起源を主題に捉えて、人類の歴史を解釈し直してい

る。そのジェインズの考えは、大昔、三〇〇〇年以上前には、意識も、「私」という概念も、

人間が自分の内に心を持っているという認識もなかった。しかし、だからといって、社会の構

造や人間の経験や言語がなかったわけではなく、人間行動の認識の仕方が、今日とはまったく

違っていたということである。当時の人々は、神々の命令によって行動したのであり、自らの

衝動によって行動したのではなかった。古に生きた彼らにとっては、感情や欲求や決断は、人

間を通しての、神々の働きかけの結果だった。すべては神々の介入によって生じるものだっ

た。そしてジェインズによれば、人間の心は二分されていたという。その主要因は、左右の大

脳半球に呼応して、心も二つの部屋に分かれていた。右脳で行われる非言語的活動はすべて、

人の頭の中で聞こえる話し声の形をとって、左脳に伝達されていたのだという。これがジェイ

ンズの有名な「Bicameral Mind」というものである。本書の翻訳は柴田祐之氏であるが、その

柴田氏の説明によると、「bi」は「二」、「camera」は「部屋」、「l」は形容詞化語尾、あ

わせると「二室の」「二院制の」、「mind」は「心」とし、直訳すれば「二室の心」「二院制

の心」となる。ちなみに、中国では「兩院制」という漢字を当てている。しかしこのままでは

日本語としてしっくりこないので、柴田氏は「二分心」という言葉を当てた。

「Bicameral Mind」は「二分心」ということである(松岡正剛氏は原語の「Bicameral Mind」

を使っている)。

そして古代人は、この「二分心」によって、精神分裂症の患者がありもしない声を聞くのと同

じように、自らの中で、何をすべきかを告げる神々の声を聞いていた。先に述べたように、右

脳で行われる非言語的活動はすべて、人の頭の中で聞こえる話し声の形をとって、左脳に伝達

されていたという。社会秩序は、神々の声という形をとり、「二分心」を経て、個人へ語りか

けることができた。現代ではそのような声が聞こえることを「幻聴」と呼んでいる。

プリンストン大学心理学教授だったジュリアン・ジェインズ(1920-1997)

本書は三部で構成されている。第一部では「人間の心」と題して、ジェインズがたどり着いた

考えの数々をいきなり提示する。そして、中盤の第二部では「歴史の証言」として、第一部を

踏まえた上で、その根拠となる歴史的な証拠を検証。最後の第三部は「「二分心」の名残り」

として、推論を行い現代における現象の説明。「二分心」と現代の影響といったところだ。

まず、ジェインズは冒頭の章で、意識は概念、学習や推理、思考や判断の基盤を成すものであ

る、などの何の違和感もなく受け入れられていた認識を退け、逆に意識が“何でないか”を示し

ている。それぞれの事象を取り上げると分量も長くなってしまうので、ジェインズの結論を記

せば次のようになる。意識は反応性と混同されてはならないし、意識は多くの知覚現象にかか

わっていない。意識は技能の遂行に関与せず、その実行を妨げることも多い。意識は話すこ

と、書くこと、聞くこと、読むことに必ずしも関与する必要はない。経験を複写してもいな

い。意識は信号学習に無関係であり、技能や解決法の学習にも必ずしも関与する必要もない。

これらはまったく意識されずに起こりうる。また、意識は判断を下したり単純な思考をしたり

するのにも必要ない。意識は理性の座ではなく、非常に困難な創造的推理の事例のうちには、

意識の介在なく行われるものさえある。私たちの活動の多くに意識はたいした影響を持たな

い、というのがジェインズの結論である。ジェインズは「無意識」という言葉は使っていない

が、これは意識を退けながら「無意識」の機能を説明しているとも言える。そしてジェインズ

は、その中の「意識は思考に必要ではない」と説明している箇所で、独自の概念を創造してい

る。それは「ストラクション」というものであり、「教示」(インストラクション)と「構築」

(コンストラクション)をブレンドした概念である。思考は意識されていないが、むしろこの

「ストラクション」とそれが作用する材料に従って自動的に行われる過程であるとジェインズ

は主張している。それを示すためにジェインズが考案した実験がある。

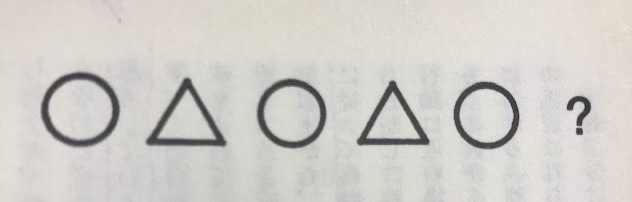

上の実験では次にくるのが三角形だと自動的に見て取れる。

ジェインズの提唱した「ストラクション」とは、「人は何について考えるべきなのかを知る前

に思考している」ということであり、このような思考において重要なのは教示。そしてこの教

示がきっかけですべてが自動的に進む。私たちが意識しているのは、自分自身に次々に課す一

連の「ストラクション」だけであって、その結果、意識の介在はいっさいないまま、自動的に

話が生み出されてくる。話の内容そのものは、生み出されている間にも、その気になれば意識

に上らせることができ、こうしたフィードバックがさらに「ストラクション」を生む。「連

想」しているということである。これはスコットランドの心理学者ヘンリー・ジャクソン・ワ

ットの「語連想」(「部分的制限連想」)から「ストラクション」の着想を得ている。

ジェインズはこれらを説明した後に、意識とは言語に基づいていると自身の仮説を提唱する。

そしてその意識と言語にフォーカスした文脈の中で、重要な概念として「比喩」「アナログ(類

似物)」を雄弁に語り、意識の特徴として「空間化」「抜粋」「アナログの「私」」「比喩の

「自分」」「物語化」「整合化」を関連付けて巧妙に説明する。

言語の最も興味深い属性は、比喩を生み出す能力であり言語の土台に他ならないとジェインズ

は述べる。ここでジェインズが述べている比喩とは、一般的な意味で使われているものであ

り、ある事物を指す語を使うことを言っている。その比喩は二つの語が関係している。一方

は、説明しようとする事物を指し、それを「被比喩語(メタフランド)」と呼んでいる。他方

は、それを説明するのに使われる事物または関係を指し、これを「比喩語(メタファイアー)」

と呼んでいる。比喩とは常に、「比喩語」によってあまり知られていない「被比喩語」を処理

する関係である。

長くなるので詳しい説明は省くが、ジェインズは「比喩の偉大で強力な機能は、人類の文化が

複雑になるのに合わせて、新しい言葉を必要に応じて生み出すことにある」「その昔、言葉と

その指示物は、比喩の階段を具象から抽象の世界へと上っていった。比喩の基礎の上に抽象的

な世界を創り上げてきたと言っても差し支えないほどだ」「言語とは、休みなく変化し続ける

比喩の海なのだ」「言語の語彙は有限個の語の集まりであり、これらの語の比喩によって無限

の状況に対処できる、そして、そうすることで新たな状況すら生み出せるのだ」と述べてい

る。そして、何かを理解するというのは、より馴染みのあるものに言い換え、ある比喩にたど

り着くことであると指摘し、科学の分野から物理学者であるニールス・ボーアの原子モデルを

取り上げる。理論とは、モデルとそれが表すとされるものとの関係であり、ボーアの原子モデ

ルは、一個の陽子とその周りを周回する電子から成る。それは太陽系の形態に似通っており、

実際にそれがこのモデルの比喩的な原点となっている。したがって、理論はモデルとデータを

繋ぐ比喩と言え、そして科学における理解とは、複雑なデータとわかりやすいモデルとの間に

類似性を感じることなのであるとジェインズは主張する。

次にジェインズは「アナログ(類似性)」という言葉を説明しているが、「アナログ」とはモデ

ルであり、特別なものであるとする。「アナログ」のあらゆる部分は、それが類似している事

物によって生み出される。その良い例が地図であり、「アナログ」としての地図と、それが表

わす土地との関係は比喩になっている。ジェインズの「主観的な意識ある心」は、現実の世界

と呼ばれるもののアナログだと仮定している。それは語彙または語句の領域から成り立ってお

り、そこに収められた用語はいずれも物語的な世界における行動の比喩であり、言い換えれ

ば、アナログであると。

そしてもう一度比喩の話に戻るが、比喩は先程説明した「比喩語」と「被比喩語」のみからで

きているわけではなく、複雑な比喩の奥底には大抵、「比喩語」の様々な連想や属性も潜んで

いる。これらを「比喩連想(パラファイアー)」と呼んでいる。そしてこの「比喩連想」は、ジ

ェインズが「被比喩語」の「投影連想(パラフランド)」と呼ぶものとして、もとの「被比喩

語」に投影されるという。かなりややこしい話だが、ジェインズは「雪が毛布のように大地を

覆う」という比喩の例でわかりやすく説明している。この場合、「被比喩語」は雪が大地を均

等な厚さで覆い尽くす様子であり、「比喩語」はベッドにかける毛布。だが、この比喩の快い

ニュアンスは、「比喩語」である毛布の「比喩連想」にある。それは、目覚めの時が来るまで

の温かさや、守られている感覚、まどろみなどである。こうした毛布の連想は自動的に、もと

の「被比喩語」、つまり、雪が大地を覆う風情の連想、すなわち「投影連想」となる。

「意識とはかくも詩的にできている」とジェインズは述べている。意識は表現の具体的な「比

喩語」とその「比喩連想」から生まれ、機能的な意味でのみ存在する「投影連想」を投影す

る。さらに、意識は自分自身を生成し続ける。新しい「投影連想」の一つひとつが独立した

「被比喩語」となり、独自の「比喩連想」を持つ新たな「比喩語」を生む能力を持っていると

ジェインズは主張する。具体的な「比喩語」も意識を秩序立てて生成している。こうして、意

識と私たちが意識する物理的な行動の世界との類似性が生まれる。そして、多少の相違点はあ

るにせよ、世界の構造が意識の構造に投影されるのだという。

ここから再びアナログの話を持ち出すが、アナログの基本的な性質の一つは、その生成法と使

用法が異なるという点にある。地図の製作者と使用者とは二つの異なる行為をしている。地図

の製作者にとって、「被比喩語」は何も書いていない紙切れであるが、彼は自分が知っている

土地、調査した土地の「比喩語」を使ってこの「被比喩語」に働きかける。しかし、使用者側

の事情はまったく逆になる。土地が未知なものであり、「被比喩語」となる。「比喩語」は自

分が使っている地図であり、彼はそれを使うことによって土地を理解する。そして、これは意

識についても当てはまるとジェインズは指摘する。意識は、私たちの言語表現の「投影連想」

によって生成されるときは「被比喩語」。しかし、意識の機能は復路。復路では、意識は私た

ちの過去の経験に満ちた「比喩語」となる。未来の行動や意思決定など未知のことや、部分的

に覚えている過去、私たち自身がそもそも何者であるか、そして何者になるかについて、たえ

ず選択的に働きかけている。こうして生まれた意識の構造に基づいて、私たちは世界を理解す

る。

そしてジェインズはこの構造から五つの意識の特徴を導出する。その五つとは「空間化」「抜

粋」「アナログの「私」」「比喩の「自分」」「物語化」「整合化」である。それぞれ簡潔に

記せば、「空間化」とは「心の空間」ということであり、それは私たちが用いるほとんど全て

の心的比喩の「投影連想」であり、私たちが意識の在りかとして占拠しているもの。内観する

とき、私たちは意識に上る新たな事物や関係でこの比喩上の「心の空間」をたえず更新し、

「広げて」いる。意識とはつねに「空間化」の過程であり、通時的なものが共時的なものに変

換される。時間領域で起きたことが「抜粋」され、横に並べられる。

続く「抜粋」では、実際の行動において私たちがある瞬間に見たり認識したりできるのは、何

かの一部でしかない。意識もそうであり、ある事物には様々な注意を向けうるが、私たちはそ

の一部を「抜粋」し、それがこの事物に関する私たちの知識となる。意識は私たちの実際の行

動の比喩なので、それ以上のことはできないという。

比喩の「世界」の最も重要な特徴は、自分自身の比喩であり、「アナログの「私」」だとい

う。「アナログの「私」」は、「想像」の中で私たちの代わりに「動き回り」、私たちが実際

にはしていないことを「する」。しかし、「アナログの「私」」はただそれだけのものではな

く、「比喩の「自分」」でもある。

意識の中で私たちはつねに、自分の人生の物語に出てくる主要な登場人物として代理の自分自

身を見ている。この常時行われている作用を「物語化」と呼んでいる。泥棒は己の行為を貧し

さのせいにし、詩人は美のため、科学者は真実のためと理由づけ、「物語化」をする。目的と

原因は、意識の中で「空間化」される行動にしっかりと織り込まれる。

意識された同化作用が「整合化」であり、ジェインズが言う「整合化」とは、「物語化」が心

の時間(空間化された時間)の中ですることを、「心の空間」で行うことを意味している。

「物語化」では事物をまとめて物語にするように、「整合化」では事物をまとめて意識の対象

物にする。「整合化」の過程では、私たちは互いに矛盾のない「抜粋」または「物語化」を行

っている。

これらをまとめると次のようになる。意識は類推によって、アナログの空間を構成することに

よって働きかける。そこでは、「アナログの「私」」がその空間を観察し、その中で比喩的に

動くことができる。意識はどのような反応性に対しても働きかけ、関係ある場面を「抜粋」

し、それらを比喩的な空間で「物語化」し、まとめて「整合化」させる。ジェインズが言わん

としていることは、意識が比喩から生まれた世界モデルであり、意識が言語に基づいて創造さ

れたアナログ世界であり、行動の世界と対応しているというものである。意識は言語の後に生

まれたというのがジェインズの注目すべき主張である。

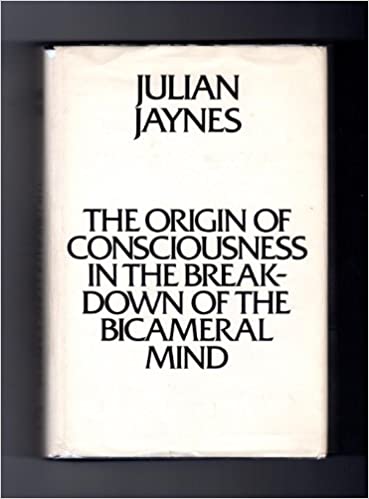

The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind(1976)

ジェインズにはもう一つ有名なテーゼがある。それは「『イーリアス』の英雄は、私たちの主

観を持っていなかった」というものである。『イーリアス』は文字誕生以前の文化からアルフ

ァベット文化の過渡期に成立したギリシアの叙事詩であるが、ジェインズの分析によれば、そ

の『イーリアス』には意識や精神の活動に当てはまる単語もなく、現代的な意味での体を表す

言葉もない。また、意思という概念とそれを表す言葉もない。そのため『イーリアス』に出て

くる人々には自らの意思がなく、何よりも自由意思という概念そのものがない。対する『オデ

ュッセイア』の方は、自己を目指しての航海の物語、アイデンティティの物語だと述べてい

る。「『イーリアス』の登場人物は、座り込んで何をしようかなどと考えない。現代人が自分

たちにはあるとする、意識ある心など、彼らは持っていないし、内観など絶対にありえない」

この叙事詩の大半は、一貫してアナログ意識が欠落しており、まったく異なる種類の人間が存

在していたとジェインズは主張する。この意識を持たないミケーネ人たちは、内から聞こえる

神々の言葉(幻聴)によって行動していた。その内から聞こえる神々の声の鮮明さは、ある種の

癲癇患者や統合失調症患者が聞く声や、ジャンヌ・ダルクが聞いた様々な神の声に少しも劣ら

ないとジェインズは述べている。「私たちの主観的で意識ある心に対し、ミケーネ人のこの精

神構造は「二分心」と呼べる。意思も立案も決定もまったく意識なくまとめられ、それから、

使い慣れた言葉で、あるとき親しい友人、権力者、あるいは「神」を表す視覚的オーラととも

に、またあるときは声だけで各人に「告げられ」た。各人は、自分では何をすればよいのか

「見て取る」ことができないため、こうした幻の声に従った」

ジェインズは意思決定のストレスが神々の声(幻聴)を誘発するという生理的要因も示している

が、この幻聴は命令の形をとり、行動と不可分で、「聞くことが従うことだった」という。

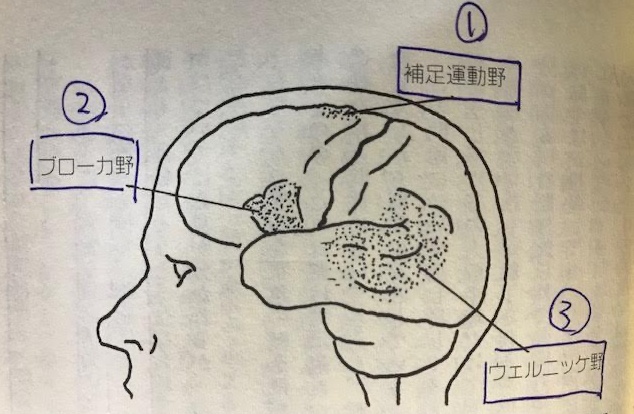

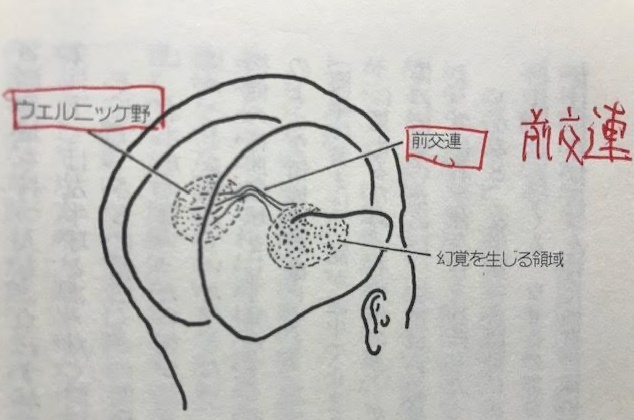

左半球にある三つの言語野。補足運動野はおおむね発話に、ブローカ野は、発話、語彙、抑揚、文法、ウェルニッケ野は、語彙、構文、意味、話の理解に関与している。

ウェルニッケ野に相当する右半球の領域は、訓戒的な経験を統合して「声」に変え、左半球は前交連を通してこれを「聞いて」いたというのがジェインズの仮説である。

ジェインズが提唱した仮説である「二分心(Bicameral Mind)」とは、冒頭で触れた通り、命令

を下す「神」と呼ばれる部分と、それに従う「人間」と呼ばれる部分に二分されていたという

ことである。「右脳で行われる非言語的活動はすべて、人の頭の中で聞こえる話し声の形をと

って、左脳に伝達されていた」左脳は独特の象徴化形式、話し言葉を通して世界を知り、右脳

は実在、イメージ、メタファー、音楽を全体論的な方式で処理するとされている。この左右の

大脳半球を結びつける主要な経路は、二億以上の神経繊維から成る大きな脳梁である。しかし

ジェインズが注目するのは、脳梁よりずっと小さい前交連である。ネズミやイヌの前交連は脳

の嗅覚を司る部分をつないでいるが、人間では、この横走する線維束は側頭葉皮質の大部分、

特にウェルニッケ野に含まれる側頭葉の真ん中の脳回から集まっており、それから反対側の側

頭葉に向かい、直径三ミリメートル強の太さに圧縮されて視床下部の一番上を通って扁桃体を

越えて伸びている。ジェインズは、こここそが両方の側頭葉を結びつける小さな架け橋だと考

えている。ここで神々が人間に語り、その神々は人間の意思作用であるがゆえに従われたのだ

と主張する。そしてジェインズはこの仮説の二つの形を示している。有力な仮説は、神々の発

言はウェルニッケ野に相当する右半球の領域で瞬間的にまとめられ、それが前交連を通り、左

側頭葉の聴覚野に「話しかけ」たり「聞かれ」たりしていたというもの。説得力が弱い方の形

は、幻聴によって聞こえる声は本人の言葉と同じように左半球に起源があるが、ただその感覚

や方向性、本人との異質な関係は、右側頭葉の活動によるというもの。右側頭葉が刺激を前交

連や脳梁膨大(脳梁の後端)を通して左半球の言語野に伝え、そこから「聞こえる」というも

の。どちらの仮説にしろ、両者に関して最も重要なのは、訓戒的な体験を融合するのは右半球

の機能で、右半球のウェルニッケ野に相当する領域の興奮が、神々の声を引き起こしていると

いう点。そしてこの仮説を裏付ける証拠を五つの知見にまとめている。

(1)両方の大脳半球が言語を理解できる。ただし発話は、通常左半球によってしかできない。

(2)ウェルニッケ野に相当する右半球の領域には、神々の声に似た機能の名残りがある。

(3)二つの半球は、特定の状況下ではそれぞれがほぼ別々の人間として活動でき、その関係は

「二分心」時代の人間と神々との関係に相当する。

(4)現代における半球間の認識機能の違いは、「二分心」の人間が登場する文献に見られるよう

な、人間と神との間の機能の違いを少なくとも反映している。

(5)脳は私たちがこれまで考えていたよりも、環境によって形作られる余地が大きく、そのた

め、主に学習と文化の影響により、「二分心」の人間が意識を持つ人間へと変化した可能性が

ある。

意識に先立って、幻聴に基づいたまったく別の精神構造があった。それが「二分心」である。

第二部では意識の考古学といったものであり、世界各地の古代文明の過去の記録から考察を試

みている。詳しくは書けないが、エジプトからペルー、ウルからユカタンに至るいずれの文明

発祥地でも、死者を巡る慣習や偶像崇拝、また神政政治や幻聴の声に関して驚くべき一致が見

られ、それらすべてが、古代人の精神構造は私たちのそれと異なっていたとジェインズは示し

ている。神々は人の神経系、右大脳半球を占め、そこに記憶された訓戒的・教訓的な経験をは

っきりとした言葉に変え、本人に何をすべきか「告げた」。この内なる声は、首長の亡骸の副

葬品や、目に宝石が埋め込まれ、神の家に納められた金めっき像という呼び水をしばしば必要

とした。「二分心」の時代には、「二分心」こそが社会を統制しており、恐怖や抑圧による支

配はもとより、法律による支配さえなかった。個人的野心や個人的怨恨、個人的欲求不満な

ど、個人的なものはいっさい存在していなかった。それは「二分心」の人間には一個人になる

ための内なる「空間」も、一個人になるべきアナログの「私」もなかったからだった。すべて

の主導権は神々の声にあり、神々が自らの声を口述した法律による助けを必要としたのは、前

二〇〇〇年後期の連合国家においてだけだったとジェインズはいう。

そして、その「二分心」の崩壊は、交易と特に文字のせいで、神々と人間の提携関係が弱ま

り、それが「二分心」崩壊の背景となったという。しかし「二分心」崩壊の直接かつ突発的な

原因(神々と人間の間、幻覚の声と自動人形のような行動の間に意識という楔が打ち込まれた原

因)は、社会的混乱の中で、神々が人に何をすべきか告げられなかったことにあるという。

紀元前二〇〇〇〜一〇〇〇年は困難な時代だった。自然災害や戦争、人口の大移動によって、

中東の諸文明圏で大変動と大混乱が起きた。民族間の交流が進み、書き言葉が話し言葉の力を

弱め、内なる神々の声の中に示された、昔ながらの知恵は時代遅れになった。世界が一変し

た。「二分心」が崩壊し、文化が激変し、それが意識の起源となった。魔術師や呪医、託宣

者、魔女、易者、現代におけるその後継者、催眠や統合失調症。これらはすべて「部分的に

は」「二分心」の名残ではないのか。ジェインズはそのような壮大な仮説を打ち立てた。

ジェインズがこの考えを初めて公にしたのは、一九六九年九月にワシントンで行った心理学会

での講演でのことだった。それ以来、各地の会議や講演会で紹介してきた。その結果、注目を

集め、議論を巻き起こした。哲学者のダニエル・デネットはジェインズのシンポジウムに出席

し、ジェインズの考えを絶賛した。神経学者のアントニオ・ダマシオは主著『意識と自己』の

中でジェインズに触れ、脳神経科医のオリヴァー・サックスも『見てしまう人びと 幻覚の脳科

学』の中でジェインズの「二分心」を説明している。デンマーク出身の科学評論家であるトー

ル・ノーレットランダーシュは名著『ユーザイリュージョン』の「意識の起源」という章の中

で、ジェインズの考えを大々的に援用し、「多神教の信仰が「二分心」に対応する一方で、一

神教は意識ある心に対応している」などの独自の見解を披瀝している。日本では、動物学者の

島泰三氏が『ヒト−異端のサルの1億年』の中で、ジェインズの仮説に注釈を加えている。

ドイツ出身でマンハイム大学哲学部の教授としてメディア分析を教えているヨッヘン・へーリ

ッシュは、名著『メディアの歴史』の中で、ジェインズは文字を過大評価していると指摘して

いる。その理由は「文字は長きにわたり、ごくわずかな人々だけが用いる技術だった」という

ことである。そしてへーリッシュは、文字ではなくコインないし貨幣というメディアが重要だ

ったと主張している。なぜなら、貨幣は非識字者でも使うことができ、貨幣は互いに緊密な関

係にあるものを関係づけるという機能もある。すなわち抽象的な価値と具体的な財物を結びつ

ける。「貨幣は同質性をゆきわたらせるという点では、文字よりもさらに卓越したメディアで

ある。貨幣は真に重要な方法によって主体を相互に関係づける」買い手と売り手は等価性とい

う記号のもとに合意する。それによってまたさらに、自分自身と同質な主観と呼びうるものが

もたらされる。

ジェインズは一九二〇年の生まれで、ハーバード大学とマクギル大学を卒業後、イエール大学

で心理学を学び、六六年から九〇年までプリンストン大学で心理学の教授として教壇に立って

いた。最初は比較心理生物学者として動物の学習や脳機能を通して意識の進化をたどっていた

が、その後、人類学や歴史、哲学や宗教などにも研究の幅を広げ、本書に至った。ジェインズ

は本書に続く『意識の帰結』という著作も考えていたみたいだが、それは叶わなかった。

そのかわり本書には、九〇年に書かれた「後記」が収録されている。

そんなジェインズは九七年一一月二一日に脳溢血で旅立った。

上の動画はジェインズが旅立った年に設立された「Julian Jaynes Society」のものである。

かなり怪しい組織なのだが、ジェインズの仮説が及ぼした影響の大きさが窺える。この仮説に

対して肯定するにしても批判するにしても、未だにちゃんとした説明はされていないだろう。

ちなみに、『カンデル神経科学』で「Julian Jaynes」や「Bicameral Mind」を探してみた

が、予想通り掲載されていなかった。

本書では神々が沈黙していく過程が書かれている。しかし、読み終わると我々が沈黙する。

本書はそのような内容になっている。

ジェインズにとって意識とは、純粋に社会や言語の産物であり、しかも最近のものであるとい

う点だ。心は、それが意識をもつと「認識」したときに−腑に落ちたときに−初めて意識を持

つ。ひとつの主張としては、これも結構だ。しかし『イーリアス』の作者を締め出すほど高い

基準を設ける主張は、何であれきっと極端すぎる。もし年輩のほうのホメロスに意識がなかっ

たとしたら、彼は無意識のゾンビだったのだろうか?そうでないのなら、意識には多様な段階

があるにちがいない。最高の段階は、自由をもち読み書きのできる社会の一員としての自己認

識であり、それより低い段階は、ただ単にそれより低い自己認識なのである。

『生命の飛躍』ニック・レーン