本書は国際関係学の基本テキストで、対象としていたのは大学生だった。

初版は1996年で、その後何度も版を重ね、2016年には五版となる本書が出版された。

この点を考慮すれば、大学生に限らずあらゆる層の方に支持された証。

本書は、冷戦が終わり、世界が新しい秩序を模索し、それと併行して新しい価値観を希求し、

そして新しい人間像を探り求めた時期に書かれている。

出版した意図は、こうした時代の転換にあって、「冷戦後」の国際関係を学問的にどう受けと

め、どう理解したらいいのかという問題意識に立ってつくられている。

日本における、そして国際社会における、私たちの「いま」をつかみとるために編まれたのが

本書。そして、幾度となく改変・改編され、バージョンアップされたものが第五版の本書だ。

表題にも掲げられ、聞きなれない「国際関係学」とは何か。

ひとことで言えば、戦争と平和の問題を正面から見据える総合的な学問。

それは政治も含まれているが、それだけではなくもっと広義に解釈したものとなっている。

具体的に記せば、国際社会における国家、集団、個々人が織りなす政治的・経済的・法的、

さらには文化的諸関係などの今日的構造を考察すると同時に、これらの諸関係の歴史的実態を

分析することに主眼を置いている。

もっと直截的に表現すれば、知的作業を通じて各種行動主体間の戦争、紛争そして協調の現実

を科学的に分析し、人類の平和を構想していく学問として捉えている。

そんな本書は4部11章の構成になっていて、その11章は11人の方がリレー形式で執筆されてい

る。

第1部 国際関係学の発展は、国際関係学の理論的変還と現状を概述している。

(第1章と第2章)

第2部 国際関係学の構造は、リアリティとしての国際関係学のトータルな構造を描出する。

(第3章、第4章、第5章)

第3部 国際関係学の諸課題は、現代国際関係の構造的特筆を形成する、3つの課題や問題を取

り上げている。

国家の安全保障とその関係と地球環境の汚染や破壊、貧困、飢饉、難民化を抱える第三諸国の

政治・社会・経済など。

(第6章、第7章、第8章)

第4部 国際関係と日本は、戦後日本の対外行動が国際関係のなかでどのように展開してきたの

か、今日どう展開しているのかを詳述する。

(第9章、第10章、第11章)

その全体の代理人というべき編者は、E.H.カー『危機の二十年』やハンス・モーゲンソー『国

際政治』を訳されている原彬久氏。

原氏には『岸信介』や『吉田茂』を論じた著作も残されているが、数年前に放送大学の日本近

現代史を扱った講義の中で、ゲストととして出演されていたのを拝見したことがある。

原彬久(東京国際大学名誉教授。専門は日本外交史)

本書は大学生向けに描かれているとはいえかなり豊富な内容になっており、参考になり瞠目さ

せられた。

今まで疑問を抱いていたことが氷解し、今まで見えなかったものが見えるようになった。

特に、国際関係学の理論的変還と現状を愉快に綴られている「第1部 国際関係学の発展」(「第

1章 国際関係学の誕生と展開」原彬久、「第2章 国際関係学の現在」大畠英樹)がそうであり、

本書以外では滅多にお目にかかれない。

17世紀(1648年)のウェストファリアの講和によって実現した近代ヨーロッパの国際関係は、

国民国家の主権と平等の原則を基礎にして、少なからず国民生活と結びついていた。

しかし、歴史の大半を通じて、国家を超える次元に人間個々人とのからみあいは、一般国民の

自覚を促すほどには圧倒的ではなかった。

その国民自身がみずからの問題として国際関係を自覚的に捉えたのは、死傷率が18人に1人と

いう高い割合だった第1次世界大戦を経験してからであった。

国際関係学は実践的な欲求から生まれ、それは一部の特権階級からではなく、第1次世界大戦

の被害者であった一般大衆の「平和への渇望」から生まれた。

そしてそれに附随して、この学問は立ち上がりから目的的であり、理想主義的でもあった。

それは一般国民の平和への渇望というものだけではなく、第1次世界大戦後しばらく続いたヴ

ェルサイユ体制も国際関係学の動向を規定する1つの重要な要素となっていた。

戦前のバランス・オブ・パワー政策にかわって集団安全保障(collective security)を基礎とする国

際連盟の設立(1920年)、国際紛争の平和的解決に関するジュネーブ議定書(1924年)、ロカル

ノ条約(1925年10月にスイスのロカルノで英仏独など7ヵ国が相互の安全保障を取り決めた諸

条約の総称)、パリ不戦条約(1928年8月に締結された「戦争放棄に関する条約」。「ケロッグ・

ブリアン条約」ともいう)など、平和イメージを掻き立てる一連の国際的な取り決めがそれであ

った。

原氏は、この20年代から70年代末までの国際関係学の趨勢を大きな枠組みとして4つに分けて

捉えている。

①1920年代から30年代前半までの理想主義(ユートピアニズム)の時代

②1930年代後半から40年代に全盛であった現実主義(リアリズム)の時代

③1950年代後半から60年代に活発であった「社会科学的」理論、行動科学の時代

④行動科学への反省から生まれた脱行動科学の時代

①の理想主義の時代から叙述し、その特質を整理、またはいくつか列挙しているが、

その諸特徴をまとめると、いずれも人間性への楽天的な信仰と結びついていた。

その原点は「人間は合理的存在である」という命題にあり、理性的法則は普遍であり、

合理的「正」が倫理的「善」に一致し、知的に正しい行動は成功を約束し、人間は教育によっ

て進歩するということなどが謳われ、合理主義の教義は、当時の理想主義の論理的骨格となっ

ていった。

代表的な人物には、ノエル・ベーカー、ジンマーン、ショットウェル、デーヴィスなどであっ

た。

束の間の平和を謳歌していたが、1929年にはじまった大恐慌とともに、諸国家の内外政治はし

だいに破局の方向に進んでいった。

1930年には、ロンドン軍縮会議における日米英間の艦艇保有トン数についての合意、ラインラ

ントからのフランス軍撤兵、国際決済銀行(BIS)の設立といった国際協調の努力が見られた

が、翌31年には満洲事変、33年1月にはナチス・ドイツが誕生し、35年10月にはイタリアのム

ッソリーニがエチオピアへの侵略戦争を開始した。

他にも諸々の状況が発生したが、このような状況のなか、理想主義の現実的基盤は脆くも崩れ

ていった。

原氏は理想主義の衰退を、カーが理想主義のなかにみた「世論の神格化」と「予定調和説」

は、国際関係の現実に翻弄されたのである、と説明している。

さらに、理想主義への批判を2つに要約し、以下のように説明している。

第1に、理想主義はあるべき理想のすがたを追い求めるがために、過去及び現在への冷徹なア

プローチを怠ったこと。

第2に、国際関係における権力闘争を過小評価して道徳の働きを重視しすぎたこと。

このような理想主義の観念に対して挑戦したのが現実主義であり、理想主義の凋落の諸条件は

そのまま現実主義興隆の条件にもなった。これが国際関係学の第2段階を形成した。

原氏は現実主義の諸特徴を4つ挙げているが、要約すると以下のようになる。

現実主義は第1に、認識の真理性を標榜する。

理想主義が“ought”(あるべきすがた)を求めるのに反して、現実主義者は“is”(現にあるもの)の

科学を要求する。現実主義者にとって、真理とは「実在のロゴス」でもある。

第2の特徴は必然的にその特徴を導き、国際関係の現実を動かす権力(パワー)の動態を現実主義

が直視する。現実主義者は国際関係学の発展史においてはじめて「政治の発見」をした。

その視点は、権力の獲得、維持、拡大を推し進める、「我欲の原衝動」ともいうべきものへの

アプローチを意味する。

第3の特徴は、それが国家の自利主義を認めると同時に、「国家利益」(ナショナル・インタレ

スト)の概念によって国際政治の実在を分析しようとしたこと。この「国家利益」による国際政

治分析は、第2次大戦後モーゲンソーによって強く推し進められた。

しかし、注意しなければならないのは、現実主義者は、国家が閉塞的な利己主義までも肯定し

ているわけでないということ。

第4の特徴は、研究の対象を主として国際政治に向けているという点。

研究の視点が、国際法や国際組織から、国際的な諸現象のなかの「政治的なもの」へと移され

ていった。

現実主義者にとっては、国家や政治指導者がいかなる動機をもつのかという問題よりも、

かれらが目的遂行能力をどう確保し、国家間の政治的関係をいかに展開していくかが重要であ

った。

それぞれ思想的系譜は異なるが代表的な人物は、イギリスではカーやシュヴァルツェンバーガ

ー、アメリカではスパイクマンやニーバー、モーゲンソーやケナンらであった。

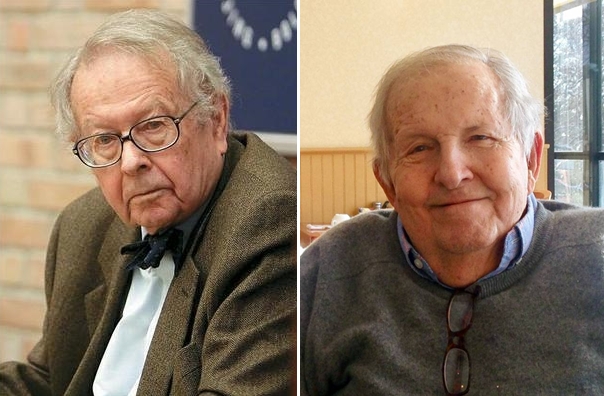

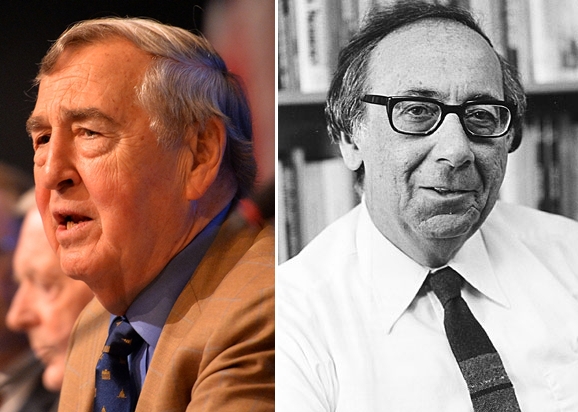

E・H・カーとハンス・モーゲンソー

現実主義の用いたその視座は、第2次大戦の前後とそれに続く冷戦という張り詰めた時代に生

きる人々に対しては、説得力を持っていた。

しかし、1950年代のなかば頃から国際関係学の方法に関する自意識も生まれていた。

それは、国際関係学がほかの学問分野に比べてその方法と体系において立ち遅れているという

自覚であった。

そしてその科学的な方法と体系の欠如に対する反省が、第3の行動科学(behavioral science)を

導いていった。

行動科学的アプローチは、国際関係学が一個の科学として自立するには、個人の価値観や先入

観から開放された客観的方法によって、国際関係の経験的な諸事実を整理し法則化しなければ

ならないという基本的な立場がみられるようになった。

行動科学的アプローチの第1にいえることは、現実を数量的に考察する傾向が増大したこと。

行動学的アプローチは、現実そのもに内在する質的な意味を量に還元してしまう危険をはらみ

ながらも、イデオロギーや偏見を廃し、「事実の客観性」を求めた。

行動科学的アプローチがもたらした1つの成果は、それが実際のほかの学問分野から数多くの

分析方法を導入したことだった。

ゲーム理論、シミュレーション、サイバネティクス、社会心理学、一般システム理論、コミュ

ニケーション理論などのさまざまな手法が、国際関係の諸側面を分析しモデル化するために大

きな威力を発揮した。

ドイッチェは、政治を権力システムの機能によって説明するよりも、コミュニケーションとコ

ントロールの概念によって説明しようとし、またラパポートは、生物学の分野から転じて、国

際政治にゲーム理論を適用した。

ボールディングやシェリングは、経済学の分野から国際関係学に進出して独自の理論体系を編

み出していった。

さらにカプランは、一般システム理論の方法を受けて国際システムについての精密な理論を構

築しようと試みた。

このシステム・アプローチのもつ総合的な能力は、ある一定の限界をもつとはいえ、国際関係学

の地平を飛躍的に広げていったという。

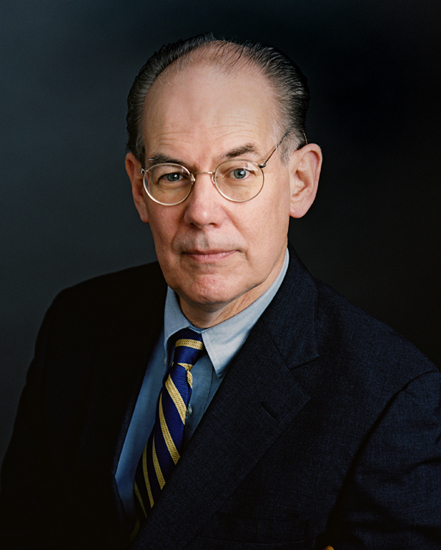

デイヴィッド・イーストン

上述のように1950年代なかばから60年代を通じて盛んになった行動科学的アプローチは、

その後70年代に入る頃から、アメリカを中心にその熱狂的なほとぼりが鎮まり、反省と脱皮の

季節を迎える。

そのような国際関係学の第4期の時代は、イーストンが唱えた「脱行動科学」(postbehavioral

science)であった。

脱行動科学は、学問の社会的関連性と行動性を求める革命であったが、この革命は、単に行動

科学的アプローチに対する反省、対立から生まれた運動としてとらえるのではなく、学問と実

践の関係、および実践への知的アプローチに関する巨視的・歴史的な視角から位置づけられるべ

きだという。

第1に、この新しい学問的発展段階は、行動科学的アプローチと伝統的アプローチ(ジンマー

ン、カー、シュヴァルツェンバーガー、モーゲンソー、アロン)との「大論争」(Great

Debate)を止場しようとする試みと無関係ではなかった。

第2に、この発展段階は、これまで相互に排斥しあう関係にあった理想主義と現実主義が、共

通の存立基盤を求めて相互接近への傾向をみせていることと関連していたという。

第1の問題に関して、行動学派は、伝統学派が政策決定様式に無知であること、新しい方法と

概念による新しい情報の獲得や分析を怠っていること、イデオロギーにかかわって現象の体系

的・因果的説明を回避しているがゆえに政治学を真の意味の知的統一体にしていないことなどを

あげ、伝統的アプローチを批判した。

一方の伝統学派も行動学者の主張するような、価値から自由な経験的・客観的研究は実際には不

可能であること、行動学者が厳密な手続きによる論理的・数理的立証作業だけに価値をおくとい

う一種の知的ピューリタニズムに陥っていることなどを指摘し、行動科学的アプローチを批判

していた。

しかし、互いに指摘しあう「欠点」は、長短をあわせもつそれぞれの特質の一面にすぎないと

いう見解もまた識者のあいだで強まっていった。

第2の問題、理想主義と現実主義との相互接近を求める傾向は、これもまた行動科学後の知的

背景を形づくった。

ご存じの通り、理想主義者と現実主義者はお互い相容れない論理構造を展開してきたが、

核全面戦争の危機が強まるにつれて、理想主義と現実主義は、緊急の社会問題、とりわけ「平

和の絶対化」という現実の差し迫った課題に直面して、相互接近をうながされていった。

局地戦争でさえ、つねに全面核戦争にエスカレートする危険をはらむなか、「パワー」を肯定

的に評価するリアリスト的思惟形式は、ある種の制約を課されるにいたった。

一方の理想主義は、究極の平和を信じてそれを絶対化してきにもかかわらず、これまでのよう

に、現実の権力動態を軽視しつづければ、結局はその究極の平和を遠ざけるどころか、核全面

戦争をさせ招くということを理解するようになった。そしてこの相互接近の機運は、少なくと

も脱行動学の知的背景をなしていたと考えられている。

理論の立ち上がりから70年代後半までが第1章で詳述されていることであり、80年代から現在

までの国際関係学の理論を取り上げているのが次の第2章。

第2章ではじめに着目するのは、現実主義の現在型である新現実主義(neorealism)。

新現実主義は、相互依存が現実の国際関係のなかで進行しつつあるという認識とともに展開さ

れてきた「国家中心主義批判」に反論してきた人々が、その主張を1980年前後に明確な理論と

して体系化したもの。

それは、国家の優位性と国際関係におけるパワーの重要性を基本命題とする現実主義の「再

生」を意味するものであったが、従来の現実主義に対して2つの反応も引き出すことにもなっ

た。

第1は、すでに1970年代後半に国際レジーム(international regime theory)を提出して、

現実主義をも組み込もうとするようになっていた人々のあいだで生まれた反応だった。

彼らは、国際的なパワーの現実の不可避性を容認しながらも、新現実主義のような構造決定論

のもつ現状肯定性を克服するには「進歩のための研究計画」が必要であるという認識から出発

し、今日、新自由主義制度論(neoliberal institutionalism)と呼ばれる理論を発展させた。

第2の反応は、これとは逆に、支配的な現実主義の優位を打破するためには、従来とは根本的

に異なる「理論武装」が必要であるという認識に至った。

そしてこのような認識から生まれたが、ポスト現実主義(postrealism)として総称される理論群

であった。これには3つのタイプがある。

①1970年代に国際政治経済現象についての理解を求めるなかで登場したネオ・マルクス主義(従

属論と世界システム論)とさまざまな接点をもつもの。

著者はこのタイプを「批判国際主義」(critical interna-tional theory)と名づけている。

②最近の地球化(globalization)の進展に応じて発展してきたグローバリズムの最新形態。

これを「地球市民社会」(global civil society)と呼んでいる。

③これまでの国際関係理論には国家の実態に対する社会学的理解が欠如しているとしてあらた

に社会学の導入を試みるもの。

これは「国家―社会関係」(state-society)アプローチと名づけている。

ケネス・ウォルツとロバート・ギルピン

新現実主義では、ウォルツの勢力均衡論とギルピンの覇権安定論を取り上げている。

それぞれの主張には相違点があるが、いずれも国際システムのアナーキー性、国家の能力・パワ

ーあるいは安全保障の至高性などの前提に立っているという点で、現実主義の系譜に属する。

しかし、両者は古典的現実主義の元祖と目されているモーゲンソーとは相違する点もある。

モーゲンソーは権力衝動という独特の人間に由来する国家の非合理的な「権力欲」から出発

し、そこから国際システムという全体を権力闘争である国家間関係の総体として説明する。

対するウォルツとギルピンは、上述のような意味での「合理的な国家行動」観に立って、それ

を拘束し決定づけるのは、アナーキーのもとでは国際システムの構造である、と考えた。

両者は「構造主義」(structuralism)であることでは共通している。

なのでそれらは、モーゲンソーとの対比において新現実主義と呼ばれるようになった。

しかし、1980年代中頃から、ウォルツの主張を新現実主義そのものとみなすようになり、批判

なども彼に向けられるようになった。

他方、ウォルツの考えを支持・発展させる研究者も多く、なかでも代表的なのは以前『大国政治

の悲劇』を取り上げたミアシャイマーだ。

ジョン・ミアシャイマー

この新現実主義の登場以後、従来のように、現実主義を20世紀アメリカ現実主義、とくにモー

ゲンソーと同一視するようなアメリカ中心的な傾向は修正されていった。

さらには、現実主義のギリシャのトゥキディデスにまでさかのぼる長い歴史をもった多様な国

際思想であるという認識が、現実主義批判者のあいだにも広がることとなった。

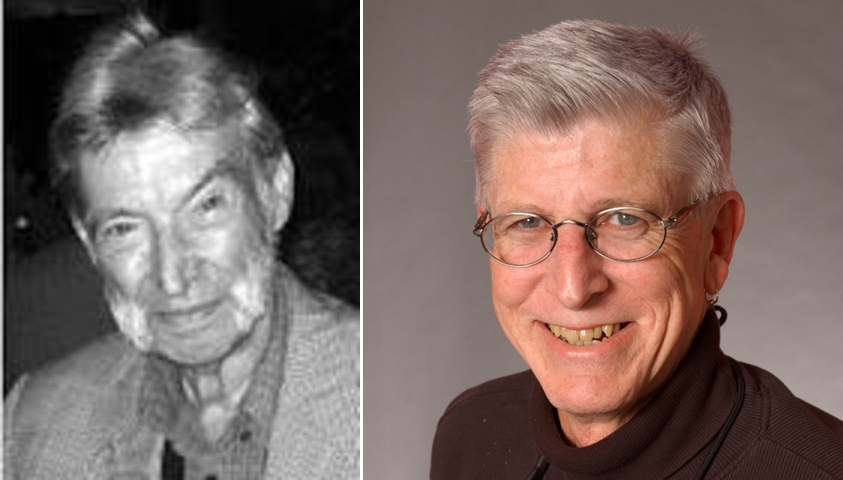

コヘインとジョセフ・ナイ

新自由主義制度論の中心人物だったのはコヘインとジョセフ・ナイだった。ナイがその後に主張

した「ソフトパワー」の萌芽のようなものもここに見られる。

コヘインとナイは1970年代、とくにその前半における激しい国家中心主義批判の口火をきった

中心人物でもあった。

しかし、国際レジーム論を展開してもいて、その主張は、1973年の石油危機以後、パワーを行

使する政府の重要性、現実主義の現実認識能力を再評価して、これまでのような現実主義に代

替する理論構築の行き過ぎを彼ら自身認めたことを意味した。

そのようにしてかれらは、国際金融、貿易および海洋法などの非軍事的領域における国家間共

同管理の進展という現実が存在してきたことに注目して、これによってパワーと相互依存の相

関関係を実態分析するための「より穏当な」理論構築を模索しはじめた。

これ以後、とくに1980年代以降、国際レジーム概念は、急速に研究者の関心を集めるようにな

った。

ポスト現実主義には3つのタイプがある。

上述の通り「批判国際主義」「地球市民社会」「国家―社会関係」だ。

コックスとアシュレイ

批判国際主義の中心人物にはコックスとアシュレイがいる。

コックスは1981年に書かれた論文で、現実主義批判を開始し、国際関係論を「問題解決理論」

と「批判理論」とに分け、戦後の現実主義(とくにモーゲンソーとウォルツ)を前者の代表者と

みなした。

なぜなら、それは生成と変容をたどる歴史過程の1つとして冷戦をとらえずに、またそこに展

開される諸様相に疑問をはさむこともなく、その現状維持とくにアメリカ擁護に奉仕する理論

だからであるとしていた。

コックスは、国際社会・政治における変化の解明を主たる目的とする批判理論がいまや必要であ

ると主張した。

アシュレイもまた、1981年の論文で、いわゆる「フランクフルト学派」を代表するハーバーマ

スの批判理論を援用して、モーゲンソーを現実を正当化する「技術的・実用的現実主義」と規定

し、「人間解放」という視点の欠如を批判した。

さらに1984年の論文では、新登場の新現実主義を、実証主義、国家中心主義、効用理論および

構造主義の4者が恣意的に混在する「矛盾の集合体」であると断定した。

地球市民社会論は、1970年代に登場したグローバリズムに関連し、とくに90年代に発展して

いった。

この立場によれば、第1に、グローバルなネットワークを通じてトランスナショナルな社会運

動、いわゆる「下からの地球化」が冷戦終結後ますます活発となり、世界は単一の「地球市民

社会」といえる段階にある。

第2に、それと同時に、世界経済市場の成立とともに、グローバル・イシュー(地球的問題)も深

刻化し、貧困、環境破壊、弱者(女性や子供、被差別民族など)への抑圧、戦争の多発、などの

地球的危機を克服し、「人間本来主義による地球統治」によって、公正、正義、人権および非

暴力など、すべての人間の包括的な諸権利が保障されるような地球秩序が追及されなければな

らない。

それには、トランスナショナルな社会勢力によって支えられ、地域と地球全体、国家と個人を

結びつける「地球政治体」が必要であり、強化された国際連合がその中核的指導力を担うべき

であると主張した。ナイなんかの新自由主義制度論などとも多くの接点をもっている。

国家―社会関係のアプローチでは、国家の優位性が減退しつつあるという現実を、伝統的な国

際関係論とくに現実主義では説明しえないと考える。

ここには、現実主義対非現実主義というような従来の二分法的な国際関係論パラダイムでは、

国家の実態はとらえられないという認識がある。この立場には、ショーやハリディなどがふく

まれる。

国際関係学は拡散したが多様化し、さらには分裂や収斂をおこし現在にまで至っている。

ここまでが、国際関係学の理論的変還と現状を概述した第1章と第2章だが、

第3部 国際関係学の諸課題の第6章「安全保障と国際関係」(土山實男)では、古典的現実主義や

新現実主義を踏まえながら、安全保障問題の理論化の流れを叙述している。

特に目に留まったのはアリソンとジョージの存在だ。

アリソンとジョージ

ベトナム戦争後、安全保障の関心が変化した。

それ以前までは、アメリカのベトナム介入の失敗を受けて、安全保障への関心は低迷してい

た。

アリソンとジョージはベトナム戦争そのものについて研究していたわけではないが、研究の背

後にベトナム戦争があった。

かれらに共通しているのは、1950年代から60年代にかけて起こった行動主義革命―意思決定

論、認知科学、組織論、コンピューター・サイエンス、シュミレーションなどの導入―を反映し

ていた。

アリソンにとって、ベトナム戦争が従来の戦略論(アリソンは合理的行為者モデルとよんだ)で

は説明のつかない失敗例だったが、それと同じくキューバ危機もまた戦略論では説明できない

ものだった。

そのかわりにアリソンは、政策決定を組織のアウトカムとみる「組織過程」モデルと、大統領

やその側近たちのパワーゲームの結果とみる「官僚政治」モデルを用いて、この危機を分析し

た。

アリソンの分析は安全保障研究に外交政策論や組織理論をもちこんだ画期的な研究だった。

一方のジョージは、1960年代にランド研究所で「国際政治学の理論と実践」プロジェクトに着

手していたが、1970年代に入ると、次々と危機管理や抑止失敗について研究を発表した。

かれの議論も従来の戦略論を批判あるいは補完するかたちでなされている。

たとえば、従来の戦略論が抑止を演繹的モデルで説明してきたのに対し、ジョージは歴史的事

例を使って帰納法的にいかに抑止が機能する(しない)かを分析した。

さらにかれは、核抑止と地域紛争、そして危機の抑止を区別すべきだと主張した。

ジョージの抑止論や危機管理・防止論は、シカゴ学派の流れを忠実に受け継ぎながら、先にスタ

ートした核戦略論に、意思決定理論や人間の理解と認識の仕方を分析する認知科学を中心とす

るアメリカ行動科学を融合したものであった。

また、かれの分析は一般理論の応用ではなく事例を議論の基礎としたから、歴史学が国際政治

学に取り戻されるきっかけともなった。

核時代、とくにベトナム戦争以後、国際政治における力と国家意思との間隙をいかに埋めるか

というアメリカの苦悩を負いながら、なおステイトクラフトとしての国際政治を社会科学のな

かに取り込もうとした努力でもあったという。

その他の章では、地域紛争の分析や第三世界と国際関係や地球環境、最終章では日本にフォー

カスし、その国際関係と国際協力が詳述されている。

国際関係学に関心を持たれているすべての方に本書をおすすめしたい。

本書一冊で国際関係学の複雑な理論やその構造、酸いも甘いも両方の視点を認識することがで

きる。

そして最後になるが、国際政治のリアリズムを理論化するのにもっとも力のあったのは、

ナチスを逃れてヨーロッパからアメリカに亡命した知識人たちだった。

ヨーロッパの悲観とアメリカの楽観、ヨーロッパの知性とアメリカのパワー、

ヨーロッパの過去とアメリカの未来とを結びつけたのがかれらであり、それによって今日の国

際政治学が結実していった。

そのなかには、モーゲンソーはもちろんのこと、ウォルファーズ、ハーツ、クノー、ドイッチ

ュ、リシュカ、そして後のキッシンジャーやホフマンらがいた。

かれらの多くはユダヤ人だった。

600万人の同胞をホロコーストで失ったかれらにとっては、国際秩序や国家、民族などの問題

はかれら自身1人ひとりの問題として捉えていた。

後にホフマンは「国際政治学を選んだのは私ではない。国際政治がすべての段階で私にそうし

むけたのだ」と書いていたみたいだが、亡命ユダヤ人を抜きにして国際政治学、とりわけ安全

保障を語ることはむずかしいといわれている。

日本人は地政学的に恵まれた環境で長らく過ごしてきたこともあり、外交や危機管理、安全保

障を苦手な分野として語られることがよくある。

このような亡命ユダヤ人の姿勢を学ぶ必要があると思っている。

陰謀論で片づけてしまうのは愚の骨頂で幼稚だ。