「どうして唐の太宗だけであろうか。朕は歴代の賢君の中では、洪武に及ぶ者はいないと考え

ておる・・・しかるに洪武の定めた条例・章程は規則の鑑というべきで、はなはだ周密であ

る。歴代の君主が洪武に及ばぬゆえんはこの点にある」

清朝第三代皇帝の世祖・順治帝(在位一六四三−六一)が侍臣に向かって、「漢の高祖から明代

までの皇帝の中では、誰が一番優れていると思うか」と尋ねたときの発言である。

侍臣は名君として誉れ高い唐の太宗の名を挙げたが、順治帝の考えは違い、明の太祖・洪武帝

(朱元璋:一三二八−九八)の名を挙げた。

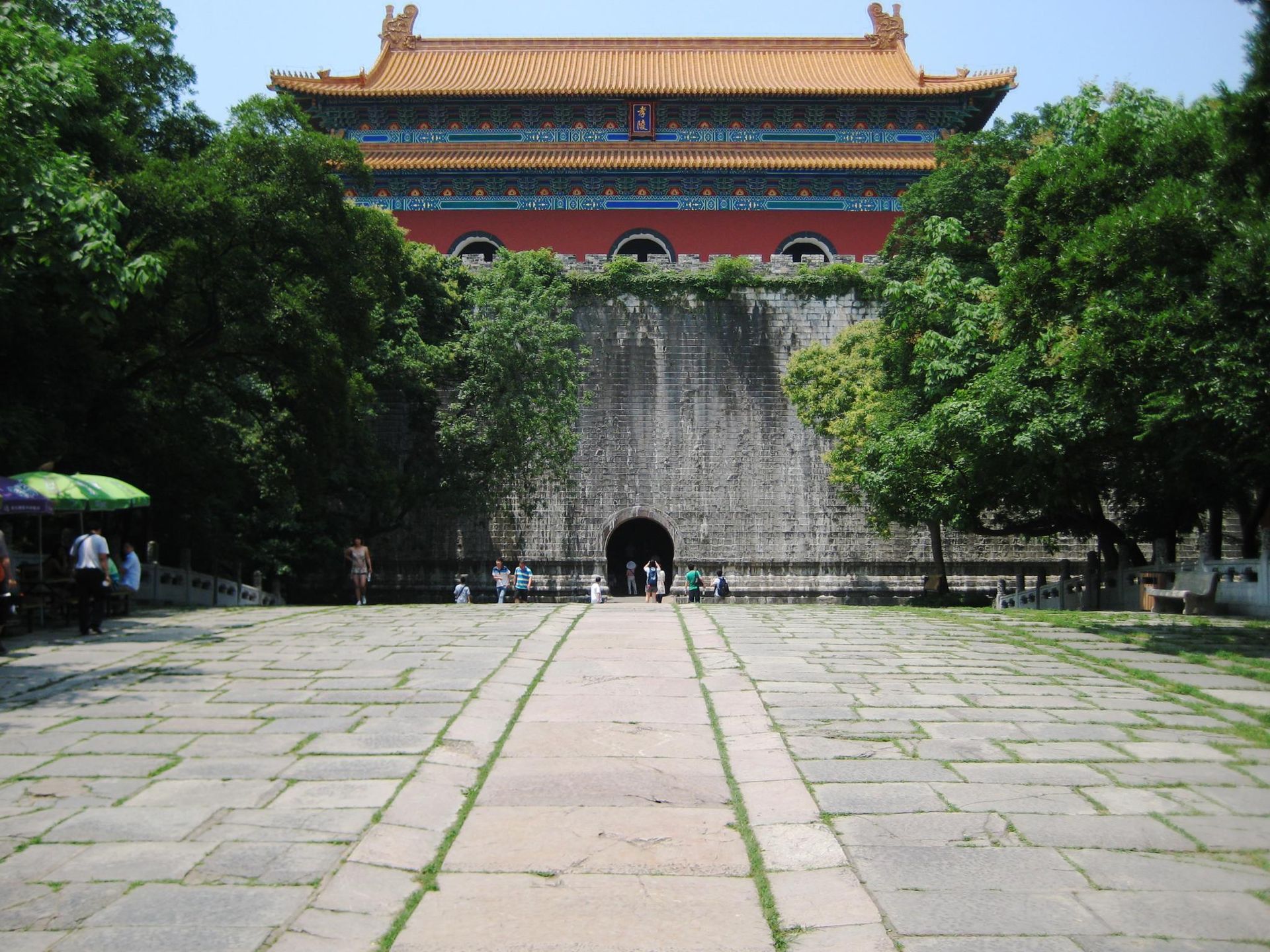

順治帝の次の康熙帝(在位一六六一−一七二二)が南巡した際、南京にあった朱元璋の陵墓であ

る考陵に参拝したことがある。その時に康熙帝は朱元璋の事績を偲んで書を認め、「治、唐宋

より隆し」と書き、唐宋の大帝国以上の盛時を称えた。

その書は石碑に刻まれ、考陵の亨殿の前門の中に立っている。

同じく清代の考証学者の趙翼(ちょうよう)は、『廿二史箚記』の中で「蓋し明の太祖は、一人

で聖賢と豪傑と盗賊の性格をかね備えていた」と評価した。

本書はその趙翼が指摘した「聖賢と豪傑と盗賊」の三つの性格をかね備え、最下層の身から天

下を奪い、後に大明帝国を建国した朱元璋の伝記である。長らく絶版だったが、この度ちくま

学芸文庫から再刊された。

著者の壇上寛(だんじょう・ひろし)氏は現在京都女子大学名誉教授で、専門は明代政治史。

本書以外の著作には、現代中国の行動を理解するためにも、伝統的な中華帝国の行動原理を追

究し、それを「天下」と「天朝」というキーワードで歴史的に読み解いた『天下と天朝の中国

史』、ほぼ三百年にわたる明の歴史を概観した『陸海の交錯 明朝の興亡』(共に岩波新書)など

も著されている。新書という体裁で難しかったと思うが、いずれも細かいディティールに気を

配りながらも、巧妙にまとめあげたものになっている。著者の手腕がいかんなく発揮され、読

み応えは抜群であった。そのほかにも2012年に再刊された『永楽帝』(講談社学術文庫)なども

あるが、こちらは絶版に近い状態になっている。

明の太祖・朱元璋ともう一つの朱元璋像。後者の方が実像に近かったといわれている。

「漢の高祖も秀吉も、もとをただせば、ただの人」という言葉があるが、秀吉と比べるべきは

朱元璋こそふさわしい。朱重八こと朱元璋は、天暦元年(一三二八)に濠州府鍾離県(安徽省鳳陽

県)の東郷で貧農の家の四男二女の末っ子として生まれている。父は朱五四、母は陳氏。

もともと朱氏の先祖は江蘇省の沛県から出ている。元朝の初め生活に追われて故郷を捨て、同

じ江蘇省の句容に移り住んだ。当地には一族の者が集まって居住していたため、のちにそのあ

たりは朱家巷と呼ばれるようになった。

祖父の初一はこの地で淘金戸の戸籍に付けられ、金を国家に納めることを課されていた。

しかし、句容は金の産地ではなく、他の場所からわざわざ金を購入しなければならなかった。

重役に耐えきれず、そのため家族を引き連れて江蘇省の盱眙(くい)に移住するしかなかった。

祖父の死後も各地を転々とし、濠州府鍾離県の地で生まれたのが朱元璋であった。その実態は

流民に近かった。元朝の為政者の多くは、中国を搾取の対象としてのみ捉えていた。さらに民

衆にとっていっそう不幸だったことは、官吏の搾取や官吏と結託した地主の横暴が、どの王朝

にもまして酷かった。支配民族のモンゴル人が色目人(西域諸国出身者)の協力を得て、漢人(旧

金朝治下の華北の住民)と南人(旧南宋治下の江南の住民)とを統治した。

最後まで元朝に抵抗した南人はとりわけ冷遇され、当初政治的にはほとんど疎外されていた。

しかし、儒者や科挙が復活されると、漢人・南人の政界への進出も増えつつあった。

さらなる悲劇に襲われるのは、朱元璋が一七歳になった至正四年(一三四四)のことであった。

この年、鍾離県を含む淮水流域は空前の旱魃に見舞われ、そこに疫病も流行した。

父の朱五四、長兄の重四、母の陳氏が疫病で相次いで亡くなり、元璋は皇覚寺の小僧として修

行することになった。隣人の老婆からの紹介であった。

見習い僧として皇覚寺に入った元璋だったが、数年来の飢饉で寺でも食料が完全に底をついて

しまっていた。帰る家のない朱元璋は、古びた僧衣を身にまとい、破れ笠に一本の杖をもち、

追われるように托鉢の旅に出て、淮水西部の淮西地帯をくまなく遍歴した。

この淮西地方は白蓮教徒の活動の舞台で、彭和尚や韓山童の一派が積極的に活動していた地域

でもあった。朱元璋は白蓮教徒になったかは定かではないが、教義を知ったことは間違いなか

ったという。そして三年間の流浪の旅を終えて、再び皇覚寺に戻る。至正七年(一三四七)のこ

とであった。

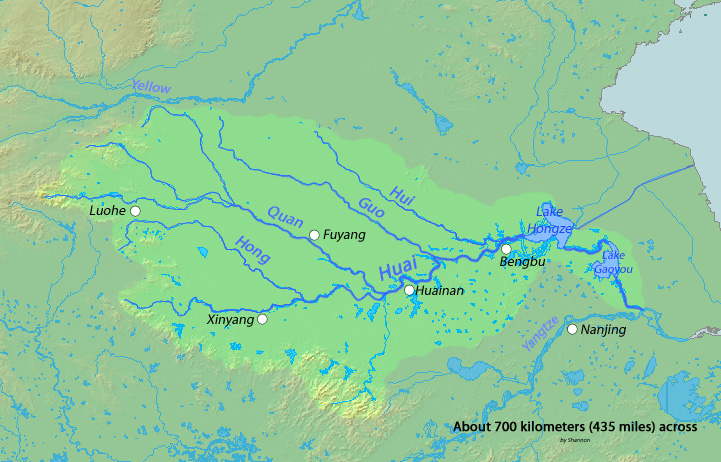

淮河線(黄河と長江に南北を挟まれている)。この線を境に北は麦作で麺食、南は稲作で米食

淮河水系の地図

朱元璋が寺に戻った翌至正八年(一三四八)には、浙江の台州で海賊の方国珍が反乱を起こし、

そのまた翌年には山西の平遥(へいよう)で曹七七が反旗を翻した。世情は不穏の空気に包まれ

ていた。こんな時に濠州城(安徽省鳳陽県)が土豪の郭子興(かくしこう)らに乗っ取られる。

郭子興の父の郭公は、お金持ちの盲目の娘をめとったところ一躍裕福になり、その次男が郭子

興であった。郭子興は成長すると男気を身につけ、常日頃から食客を抱え込んでいた。任侠の

ような世界である。やがて元朝の政治が乱れるに従い強い野心を抱くようになり、家財をばら

まいて壮士を集め、来たるべき日の到来を待っていたという。至正一二年(一三五二)に郭子興

は仲間らとともに濠州城を襲い、その地を根拠地とした。

彼らが蜂起すると、近くの若者たちは次々と反乱軍に参加し、瞬く間に数万人の大集団に拡大

した。元朝は将軍のチュリク・ブカを派遣して、濠州の奪還に取り掛かるが、怖気付いて濠州

攻撃を行おうとしなかった。しかし、その手下らが皇覚寺にやって来て、僧たちを追い立て略

奪を開始し、最後には痕跡を消すために寺に火をつけた。残されたのは青銅の仏像だけであっ

た。朱元璋はその仏像の前に座ってお祈りをし、自分の行く末を二つのポエ(半月形の占い道

具)に托して占ったという。その占いは「吉」と出て、朱元璋は反乱に身を投じることだと確信

した。二五歳の時であった。

至正一二年(一三五二)に濠州の城門に立った朱元璋は、門番に来意を告げた。

しかし、朱元璋は元朝のスパイに間違われ、縛られたまま郭子興の下に引き出された。

朱元璋には二つの肖像画が残されているが、実際の朱元璋は顔中にあばたができ、額は大きく

張り出し、顎もしゃくりあがって、その中に太いまゆと大きな鼻が収まっている特徴的な顔立

ちであった。朱元璋の異様な顔立ちにただならぬ雰囲気を感じたのか、郭子興は縄を解かせ来

意を問いた。郭子興に気に入られた朱元璋は、そのまま一兵卒として濠州に留まって軍団に参

加し、戦のたびに手柄を立てたので、十夫長に任命された。一〇人の部下を持つ小隊長。さら

には郭軍に参加して半年も経たないうちに、郭子興が可愛がっていた養女を朱元璋の妻とし

た。それが馬氏であり、後の考慈皇后(こうじ)であった。郭子興からしたら何とか朱元璋を取

り込んでおきたかった。そしてこの頃には名を朱元璋と改めた。

馬皇后・明の皇后

それからの朱元璋は、郭子興らの寄せ集めの濠州集団から離れることになる。

自分の部下を他将にあずけ、信頼する仲間二四人とわずかの手勢を引き連れて南下することを

決心した。江南の豊かな経済地帯に進出することで、逼塞した状況の打開を目論んだ。この時

朱元璋と行動を共にした二四人は、すべて濠州府下の農民・無頼あるいは土豪の出で、同郷者

たちであった。淮西二四人衆ともいうべき彼らの多くは、明朝建国後に開国の功臣となった。

元末の反乱の勃発とともに各地には無数の自衛団が組織され、腐敗し弱体化した元軍に代わっ

て郷里の防衛に当たっていた。それらを民兵とか義兵と呼ぶが、それは元朝側に立って活躍す

る者も存在した。朱元璋は両方の民兵集団を吸収することで、自己の勢力の拡大を図っていっ

た。わずか一ヵ月の余りの間に朱元璋の軍団は大軍団へと成長し、やがて朱元璋の活躍を聞

き、近在の各地からも次々に朱元璋の勢力を慕って投稿する者が現れ出した。

膨れ上がった集団を維持するためには、相変わらず地主からの略奪に頼るしかなかったが、そ

んな朱元璋に一つの指針を示したのが、参加した地主たちであったという。彼らは崩壊した秩

序を立て直すために、秩序の統括者としての役割を朱元璋に期待し、自分たちの理想に添うよ

う朱元璋に教育を始めた。

定遠を攻略した朱元璋が次に目指したのは、さらに東南方の滁州(じょしゅう・安徽省)であっ

たが、その道中、定遠出身の李善長という人物が朱元璋を訪ねに来た。李善長は若い頃から書

物を読んで法家の思想に通じており、智謀もあってその地方では長者として名が通っていた。

朱元璋は李善長を気に入り、掌書記(しょうしょうき)に任命し機密に参与させることにした。

これ以後李善長は参謀として活躍し、後に開国の功臣第一位の地位に列せられる。

しかし明朝建国後には、悲惨な最期を遂げている。

この頃の朱元璋の軍勢は優に三万を越え、彼の活躍を聞いて離れ離れになっていた一族の者が

次々と駆け付けてきた。以前の兄貴分であった郭子興は、今にも殺されそうになっていたが、

この事態を知った朱元璋は、彼の配下に入ることを決心した。

李善長

元朝最後の皇帝・順帝(ドゴン・テムル)が即位して数年経った至元三年(一三三七)、広東省増城

県の民・朱光卿(しゅこうけい)が反乱を起こした。反徒は瞬くうちに数千人に膨れ上がった。

彼らは大金国を樹立し、赤符と建元した。これに呼応する形で同じ広東の別の県では、定光仏

を奉じて起ち上がった。さらにこの一ヵ月後には河南でも棒胡なる人物が香を焚き衆を集めて

反旗を翻した。彼は決起に際して弥勒仏を描いた小旗を作り、皇帝の地位を示す宣勅・金印も

用意して、約一年にわたって河南一帯で猛威を振るった。またその二ヵ月後には四川でも韓法

師が南朝の趙王と称して反乱、さらにその二ヵ月後には江西の僧が弟子と共に蜂起している。

しかし、これらは即時に軍隊が派遣され、短期間のうちに反乱は鎮圧されている。みかねた元

朝は漢人・南人に対して武器を所持することの禁令を下し、農耕用の馬さえ国家に供出させた

という。元朝の権臣バヤンは「漢族中の五姓の者を皆殺しにせよ」と発言している。

反乱集団には常に宗教的な匂いがつきまとっていた。この時民衆を結束させ、彼らの精神的紐

帯となった宗教が、当時急速に勢力を持ち始めていた白蓮教と呼ばれる民間宗教だった。

白蓮教とはもともと南宋の沙門茅子元(ぼうしげん)の始めた白蓮宗に起源を持ち、不殺、不

盗、不淫、不妄、不酒の五戒を守り、阿弥陀浄土への往生を願う仏教の一派であったが、徹底

した菜食主義を唱えたり、信者たちが夜集まって明け方解散するなどして人目を避けたこと、

僧職者の妻帯などにより、次第に異端視されるようになる。

元朝の至大元年(一三〇八)には白蓮宗に対する禁令が出され、多くの寺廟が破壊された。信徒

たちは官憲の目を逃れて秘密結社化し、ますます人目を避けて集まるしかなかった。そこでは

男女が一堂に会して香を焚き、一心に看経念仏する姿が見られた。

元末の白蓮教は、この白蓮宗が当時民間で流布していたマニ教や弥勒教などと混じり合って生

まれたといわれている。マニ教とは三世紀頃にペルシアのマニが創始した宗教で、中国には唐

代中頃に伝えられて明教と呼ばれた。詳しい説明は省くが、その教義の骨子は「二宗三際」論

にある。二宗とは明と暗の二つの原理。明は精神と至善、暗は物質と過悪を意味する。三際と

は初際(過去)・中際(現在)・後際(未来)の三段階を指す。

一方、弥勒教は白蓮宗と同様仏教に起源する民間宗教だが、その特徴は世直しの思想ともいう

べき弥勒下生信仰を持つ点にある。それは立川武蔵『弥勒の来た道』で触れた。そして、その

弥勒教徒の温床となったのは華北地方であり、当地では宋元時代を通じて彼らの活動が続けら

れていた。

マニ教・弥勒教に共通するのは、共に未来仏の出現を説くことで、現状否定の色彩が濃厚なこ

とだった。それゆえ白蓮宗にこれらの二教の狭義が混淆して成立した白蓮教は、異端的かつ反

体制的な宗教として、国家の弾圧を受けたのも当然であった。民衆は「明王出世」と「弥勒下

生」にわずかな望みを託していた。

元末の白蓮教には、大きく分けて南北二つの系統があった。

一つは河北の欒城県(らんじょう)を中心に活動していた韓某の一派で、彼らは一四世紀の初頭

に「香を焚き、衆を惑わした」かどで同じ河北の永年県に流罪に処せられている。その孫が韓

山童(かんざんどう)で、彼の代に白蓮教は教義の上でも進行の数でも大きく発展し、元末の大

反乱を導いていた。

もう一つは江西袁州の僧・彭瑩玉(ほうえいぎょく)を中心とする一派で、先程の韓家集団を北

派と呼ぶなら、こちらは南派。両派の関係は明らかではないという。

紅巾軍

至正四年(一三四四)、大都を含む華北一帯は大雨が降り続き、黄河が氾濫した。さらにこの頃

から天変地異の数が増加し、水害・旱魃・飢饉・地震・台風などの異変もあった。そんな疲弊

した民衆にさらなる追い打ちをかけたのが微発であった。そしてこの機会を利用したのが白蓮

教徒たちであった。

韓山童はその機会を逃さず蜂起しようと企てていたが、蜂起の準備が整う前に計画が漏れ、官

憲に捕らえられて処刑されてしまう。妻の楊氏と一子の韓林児(かんりんじ)は、かろうじて河

北の武安山中に身を隠した。

韓山童をシンボルとして担ぎあげていたのが、盗賊の首領であった劉福通(りゅうふくつう)と

その一党であった。韓山童蜂起の知らせを待っていた劉福通らは、連絡がないことに苛立ちを

強め、急遽安徽省の潁州(えい)に入って反乱を起こす。至正一一年(一三五一)五月のことであっ

た。

十分な情報もないままに蜂起したが、元朝の圧政に苦しんでいた民衆は望みを託して陸続と参

加し、反乱軍はみるみる内に膨張していった。当時彼らは反乱軍の目印として、紅い頭巾を頭

に巻いていたため「紅巾軍」とか「紅巾の賊」と呼ばれ、また香を焚いていたところから「香

軍」とも呼ばれた。元末の反乱「紅巾の乱」の勃発である。

この趨勢に押されて、郭子興は仲間の孫徳崖ら四人と謀り、数千人の若者を集めて濠州(安徽省

鳳陽県)を襲い根拠地とし、朱元璋が身を投じた。先程の通りである。

そして、この劉福通らの長江以北での反乱とは別に、以南の地域にも燎原の火の手は容赦なく

拡大し、湖北方面では雌伏していた彭和尚が弟子の徐寿輝(じょじゅき)らと謀って、民衆を糾

合して反乱した。これも先に触れた。

一般に劉福通らの集団を東紅巾軍、徐寿輝の集団を西紅巾軍と呼んでいる。

元末の反乱者は紅巾軍ばかりではなく、紅巾軍とは無関係の輩も混乱に乗じて蜂起した。

劉福通が蜂起する三年前には、浙江の台州で海賊(海運業者)の方国珍が反乱を起こしていた。

これも先程少し触れた。さらには、泰州(江蘇省)白駒場(はつくじょう)の官塩仲買人である張士

誠(ちょうしせい)が、塩田の人夫たちを率いて反乱を起こし、最大の穀倉地である長江デルタ

地帯を手中に収めていた。

このように長江の南北には東西両系の紅巾軍が活動し、江蘇・浙江の経済地帯は張士誠・方国

珍が勢力下に収めたため、元朝の実質的支配地域は減少していた。しかし、それでも元朝はそ

の後もまだ一五年ばかり命脈を保っている。元末の群雄割拠であり、朱元璋はそのような情勢

下のなかで活動していた。

元末群雄割拠

河南・安徽方面で活動していた東紅巾軍だが、その後も各地に進出し、その勢いはとどまるこ

とがなかった。白蓮教の世直しの理想は掲げられていたが、その象徴である韓山童は今はな

く、精神的なシンボルが必要であった。劉福通らは必死になって、韓山童の遺児韓林児を探し

求め、碭山(とうざん)で韓林児を見つけだすと、亳州(はくしゅう・安徽省)で迎えて皇帝に擁立

し、国号を「宋」、「竜鳳」と建元して政権の体裁を整えた。林児の王号を「小明王」とし、

母の楊氏を皇太后にまつりあげた。

こうして出発した宋政権だったが、長続きはしなかった。

至正一七(一三五七)、劉福通は全軍を三つに分けて元朝に対して北伐を開始する。彼らは破竹

の勢いで進撃した。翌一八年には劉福通みずから汴梁(べんりょう・開封)を攻撃し、守将の竹

貞も逃走したため、韓林児を迎えてここを都とすることにした。開封はかつての北宋の都であ

る。この時期が東紅巾軍の絶頂期であった。しかし、開封に都を置いてからわずか数年足らず

で元朝のチャガン・テムルに奪回されてしまう。

同じ頃、西紅巾軍の天完国にも混乱が生じていた。陳友諒が主君の叙寿輝を殺し、独立して江

州(江西省九江市)に大漢国を樹立した。それを聞いた明玉珍は重慶(四川省)で皇帝に即位し大夏

国を創建した。天完国は二つに分裂した。

話を朱元璋に戻すと、郭子興が和州(安徽省)の地で病を得て死んでしまうが、朱元璋は大宋国

の韓林児から左副元帥の任を受ける。これ以降朱元璋は、小明王韓林児の臣下として大宋国の

一翼を担うことになる。しかし、直接の統制下に入ったわけではなく、行動は独自の判断に任

されていた。この頃には、鄧愈(とうゆ)と常遇春(じょうぐうしゅん)が朱元璋の武名を聞いて帰

順した。のちに開国の功臣に列せられる。そして朱元璋は長江を渡り、元朝の江南の拠点であ

る集慶(金陵、現在の南京)を目指すが、まず南西に位置する太平(安徽省)を攻略する。

太平に入城した当日、朱元璋は李善長に命じて略奪を禁じる触れ書を城中の各所に掲げさせた

という。朱元璋が他の群雄とは異なり、略奪や殺人を厳禁していることは、地主や知識人に安

心感を与えた。その結果朱元璋のもとに参じる知識人も増えていった。太平では著名な儒者で

ある陶安と李習が老夫を引き連れて出迎えた。太平では軍事を司る太平興国翼元帥府を置き、

自ら大元帥となった。この地で後の皇太子・朱標が誕生した。第二代皇帝建文帝の父である。

長江流域

太平を手に入れたものの、四方は依然として元軍に囲まれたままであった。

しかし、元朝の主力軍が手薄になった隙を衝いて集慶(南京)を攻め落とし、この地を「応天」

に改める。儒者の夏煜(かいく)・孫炎・楊憲ら一〇余人を新たに採用した。その後東西に勢力

を張る徐寿輝と張士誠を避け、南方の元軍に狙いを定める。鎮江、広徳を攻略し、浙東(浙江省

東部)をうかがう態度を取った。そしてこの頃には朱元璋は「呉国公」となり、応天に江南行中

書省を置いた。元朝の制度にならったものである。朱元璋が「先生」と呼んだ、洛陽出身の儒

者・秦従竜(しんじゅうりゅう)もこの頃に獲得している。

応天近辺の掃討作戦を完了した朱元璋は、浙東の要地婺州(ぶしゅう・金華)を目指す。

婺州を攻略した朱元璋は、「四先生」といわれていた青田の劉基(りゅうき)、浦江の宋濂(そう

れん)、竜泉の章溢(しょういつ)、麗水の葉琛(しょうちん)の名儒を応天に招聘する。浙東の人

心を掌握する上で大きな意味を持た。なかでも名の通っていたのが劉基と宋濂であった。

劉基は「今孔明」と謳われ謀略に富み、宋濂は学者肌の人物であった。また宋濂は金華学派の

正統を継承する生粋の儒学者で、明朝一代の法律や礼楽制度の大半は宋濂が考案したものだと

される。そしてこの頃から、略奪まがいの軍糧調達法の寨糧(さいりょう)を廃止し、従来の

「不殺」のスローガンに加え、「養民」の主張が目立ち始めるという。

劉基と宋濂

至正二〇年(一三六〇)前後を境として紅巾軍は退潮し、代わって全土は群雄割拠の状況を呈す

るようになった。その中でも特に有力であったのは、江州に根拠地を置く陳友諒と平江(蘇州)

の張士誠であった。張士誠は官塩仲買人出身であったが、至正一三年(一三五三)に高郵(江蘇省)

で大周国を創設し、元朝とは即かず離れずの関係を保ちながら江蘇の南部を領域に収め、平江

を根拠地に着々と勢力を強めていた。張士誠は至正二三年(一三六三)九月に自立して「呉王」

を称すると、王宮を建造して官僚制度を確立した。

この呉国は長江デルタの穀倉地帯にあってきわめて富裕で、自由放任的な空気が満溢していた

ため、貧しい民衆ばかりか地主・豪商たちも争って身を寄せたという。

天下を狙える位置にあったのもこの両者であった。

動画の画像は張士誠

そして朱元璋は劉基の意見を聞き入れて、野心家の陳友諒を叩くことにした。

両者の雌雄を決したのは、至正二三年の鄱陽湖の戦い(江西省北部)である。巨艦数百隻を浮か

べて圧倒的に優勢だった陳友諒に対し、劣勢の朱元璋は湖上も火攻めという奇襲戦法を用いて

勝利する。混乱のさなか、陳友諒も流れ矢に当たって即死した。この戦いの前には、張士誠の

将呂珍(ろちん)が安豊(安徽省寿県)の大宋国を急襲した。すでに触れたように小明王韓林児政権

は、一度は開封を都として全盛を誇っていたが、チャガン・テムルの攻撃を受けて安豊に退い

たのちは、退潮の一途をたどっていた。さらには万策尽きて朱元璋に救援を求めた。

朱元璋は呂珍を敗走させ小明王の救出に成功し、応天に迎え入れ、その後涂州に移されて、そ

の地で形ばかりの大宋国を維持することになった。まだこの頃の朱元璋は、小明王の宗教的権

威を期待して、小明王を仰いでいた。

至正二四年(一三六四)正月、朱元璋は自立して「呉王」の位に即き、官僚機構も整えられる。

呉国の成立は、小明王からの一人立ちでもあったが、この時点ではあえて小明王との関係を断

たずにすませている。小明王の宗教的な権威が農民たちの間では、依然として役立つことを知

っていたからであった。ここに張士誠の張呉国と朱元璋の朱呉国とが長江下流域で相対峙する

ことになった。そして朱元璋は二〇万の軍勢を送り張呉国に攻撃を仕掛け、至正二六年一一月

には蘇州を包囲した。張士誠は半年以上持ちこたえたが、最後は捕獲されて自ら首をくくっ

た。至正二七年六月、朱呉国の元号では呉元年(一三六七)六月のことであった。

朱元璋は蘇州に向かう兵士に檄を飛ばしたが、その中で初めて紅巾軍のことを妖賊と罵ってい

る。自分の王朝創設が間近になった段階で、朱元璋は白蓮教との決別を宣言した。

さらに朱元璋は、安豊にいた小明王を応天に招き、その途中の長江の瓜歩(かほ)の渡しで船を

転覆させて溺死させる。そしていよいよ北伐が開始される。

朱元璋は徐達を征虜大将軍、常遇春を副将軍に任命し、二五万の兵を与えて北伐に向かわせ

る。呉元元年(一三六七)一〇月のこと。朱元璋は北伐軍を派遣するに先立ち、北方の官吏や民

衆に対して、自軍の大義名分を説く檄を発した。起草したのは宋濂であった。その中には有名

な「胡虜に百年の運なし」という言葉もあったが、スローガンは「駆逐胡虜、恢復中華」。

破竹の勢いで進撃し、その年の末までに山東のほぼ全域を支配下に収めた。

翌年正月、朱元璋は応天の南郊で天地の祀りを行い、万歳の呼号の中で皇帝に即位した。

国号は大明、元号は洪(おお)いなる武で洪武と定められた。ここに大明王朝が誕生する。

明の国号に関しては、マニ教の影響や南方を意味するとか、大元と同じように『易』から採用

したとかいわれているが、確証はないため断定することは難しいとされている。

ちなみに朱元璋の廟号は太祖、諡号(しごう)は孝皇帝、朱元璋以後は一世一元の制が始まった

ので、元号を冠して洪武帝とも呼ぶ。四一歳の時であった。

明軍は四方に向かって順調に領土を拡張していき、元朝最後の皇帝トゴン・テムルは大都を放

棄し、北方に逃れさった。しばらく上都(内モンゴルのドロンノール北西)に留まっていたが、

明軍の追撃を受けて応昌に行き、その地で病没した。明軍は当地を急襲し、皇太孫のマイダリ

バラを捕獲して応天に凱旋する。朱元璋は大々的に「沙漠平定の詔」を発し、元明革命の成就

を内外に宣言した。またトゴン・テムルに順帝という諡号を贈った。しかし、元朝は滅びたわ

けではなく、これから元朝は約二七〇年間、モンゴル高原で存続し、北元と呼ばれる。

ここで乞食僧からスタートした朱元璋の草創が幕を閉じることになる。

南から興って全国を支配したのは明だけである。

そしてこれ以後の朱元璋は絶対帝制を確立していく。

淮水以北の華北は元末の反乱や天災・飢饉のあおりをもろに食らって疲弊していたが、養民政

策を実施し、移民政策が積極的になされ農業生産が回復した。各地では免税の措置も施されて

いる。明朝は江南地主=南人の支援で成立した南人政権であったが、南北同等支配の方針に基

いて、洪武八年に応天を南京、開封を北京とする南北両京制度を開始する。翌年には故郷でも

あり、華北と江南のちょうど境界の鳳陽を中都として遷都を考えていたが、劉基の反対で中都

建設は中断する。官僚の任用についても、洪武四年から「南北更調の制」が実施された。

南人を華北に、北人を江南に赴任させるものであり、最大の狙いは南人を江南から遠ざけるこ

とにあった。科挙に関しても合格者の大半は南人であったので、北人のみ採用して新人教育を

施す策もとられたが、科挙を一時中断させ、推薦制度の「薦挙(せんきょ)」を実施する。

北人も公平に採用する手立てが講じられ、その間に、北方の文化レベルを向上させる政策もと

られている。経済面では洪武八年に不換紙幣の大明通行宝鈔を発行し、南で流通していた銀を

抑制させ、経済界での南北同等支配を実現しようとした。江南での経済統制は失敗するが。

朱元璋が最も頭を痛めたのは南人官僚と江南地主の癒着であった。不正が日常茶飯事となって

いた。そこで官僚機構の改革に着手するのだが、ここから朱元璋は国内の安定を保ちながら計

画的に大獄を起こし、官界・民間に峻烈な弾圧を加える中で絶対帝制を築き上げていく。

洪武九年(一三七六)には「空印の案」で、空印文書で不正がなされているとして、突如地方官

数千人が左遷や死刑に処せられた。王朝創設過程で任命された地方官の多くは南人であった

が、その入れ替えと地方官庁の機構改革を目指したものだった。事件後には三司が置かれて明

朝独自の三権分立体制が成立した。地方官庁の権限は縮小し、皇帝権力は格段に強化された。

それが中央まで波及したのが、洪武一三年の「胡惟庸(こいよう)の獄」であった。

朱元璋が和州にいた時に政権に参加した宰相の胡惟庸が謀反を計画したかどで処刑されたのを

手始めに、約一万五〇〇〇人の者が胡惟庸の一党の「胡党」とレッテルを貼られ、血祭りに上

げられた。胡党は南人官僚を中心に、江南地主や一般農民にまでおよび、有無をいわさず公開

処刑された。浙東学派の領袖宋濂ですら孫が胡党に連座したことで流罪を免れなかった。

今日の見解では胡惟庸の謀反は捏造だと指摘されているという。そしてこの時に古代以来存続

してきた宰相が消滅した。新たな官僚機構の頂点には六部(りくぶ)が置かれ、官僚の権限を分

散した。軍事に関しても軍事権を分散し、監察機関も改めて官僚への監視を強化した。

皇帝主導で機構改革が断行された。ちなみに、胡惟庸の罪状のひとつとして、日本と通謀した

という作り話が伝えられている。

朱元璋の改革はこれだけではなく、洪武一八年には「郭桓(かくかん)の案」があり、戸部尚書

(財務大臣)郭桓の汚職を口実に、六部官僚を粛清し総入れ替えが行われた。さらに洪武二三年

には「李善長の獄」で開国の功臣第一位の李善長に自殺を命じ、二六年の「藍玉の獄」とで開

国の功臣をあらかた処刑し、都合一〇万人の犠牲者を出して明の絶対帝制は完成を見る。

この間、朱元璋は官僚に対して廷杖(宮廷での棒叩き)の刑を行使し、「文字の獄」も起こして

学者・文人を弾圧し皇帝の権威を高めることにもつとめた。文字の獄では乞食僧であった自分

の過去を誹謗したとして、光、禿、僧などの文字を使った者を斬刑に処し、難癖をつけては

次々と逮捕したため、皇帝に物申す輩は完全にいなくなった。皇帝の神聖化も実現した。

さらには五拝三叩頭、臣下が皇帝に向かって跪き地面に額ずく屈辱的な礼を行わせた。

明初体制の特徴は職業固定化にあり、明朝は元朝にならって戸籍制度を採用し、庶民を大きく

民戸、軍戸、匠戸、竈戸(そうこ)などに分けて、流動性への動きに歯止めをかけた。

民戸の多数を占める農民は里甲制に編成され税役が課せられ、軍戸は衛所の兵士の供給源とさ

れた。さらには教育勅語に影響を与えたともいわれる「六諭(りくゆ)」も公布された。

洪武帝は将来の独裁の布石として息子たちを王にすることにし、息子たちを通じて、皇帝個人

の軍隊の養成も進めていた。洪武帝の年長の三人の息子は、秦王、晋王、燕王に封ぜられ、そ

れぞれ西安、太原、北京に領地をもらい、現地には護衛という名の専属の軍隊が設立された。

他の年下の息子たちも、それぞれ王に封ぜられた。馬皇妃が生んだ皇太子朱標は一三九二年に

三九歳で早死している。そして晋王の死のわずか二ヵ月後、明の太祖・朱元璋は七一歳で亡く

なる。馬皇妃は唐の太宗の妃であった文徳皇妃のように賢夫人であったが、その前に亡くなっ

ている。すでに亡くなっていた皇太子の次男の皇太孫・朱允炆が、二二歳で南京で皇帝の位に

つく。建文帝(在位一三九八−一四〇二年)である。ここは岡田英弘氏の説明に依拠した。

南京紫金山明孝陵 朱元璋と后妃の陵墓

明孝陵を訪れる孫文

本書では朱元璋の対外政策があまり書かれていないが、『陸海の交錯 明朝の興亡』では言及さ

れている。長くなるので詳しくは書けないが、明による国際秩序の再建は、王朝創設後ほどな

くして開始された。洪武元年一一月以降、大越(ベトナム、明では安南)、占城(チャンバ、ベト

ナム南部)、高麗、日本などに使者を派遣し、朝貢を促した。このうち日本からの使者は、五島

列島付近で倭寇に殺害されたが、他の三国は明の要請にこたえて朝貢したため、明は冊封使を

派遣して国王を冊封した。海禁=朝貢システムのもと、明朝はきわめて厳格な対外政策を実施

した。

朱元璋が目指していたのは、それぞれの人間がおのれの「分」を守り、おのれの場所を得るこ

とで秩序の維持される世界であった、というのが著者が主張していることである。

朱元璋は毛沢東に重なるところもあり、明を知ることは現在の中国共産党を眺める上でも極め

て重要だと感じる。本書は歴史小説のように勢いをもって読み進めることができる。

日本では珍しい明の政治史を専門に研究されている著者ならではの著作である。

この時代を知る上でぼくが座右のように置いている、岡田英弘氏、神田信夫氏、松村潤氏の

満洲語研究グループが著した『紫禁城の栄光』でも本書が参考文献としてあげられている。

強くお勧めしたい。

「草創と守成いずれか難き」というのは、名君として誉れ高い唐の太宗とそれを補佐した名臣

たちとの政治問答集『貞観政要』の中心テーマの一つである。太宗が臣下の房玄齢(ぼうげんれ

い)に向かって「創業と守成といずれが困難であろうか」と問い掛ける。房玄齢は群雄との争奪

戦に勝ち抜かなければならないので、「創業のほうが困難である」と答える。

一方、もう一人の臣下である魏徴は、一旦、天下を手中い収めてしまえば、気持ちがゆるみ、

欲望を抑えることができなくなり、帝王の贅沢三昧のために労役が次から次へと課せられ、国

家の衰退を招くのは、常にこれが原因になっているとし、「守成こそ困難である」と答える。

太宗は「創業は終わったので、これからは守成の困難を乗り越えていきたい」と結論する。

太宗はどちらが困難かという明確な答えは出していないが、『貞観政要』の中心テーマが、守

成の時代をいかに耐え、いかに乗り越えていくか、というものなので守成の方が難しいとも受

け取れる。朱元璋の生涯を眺めてみても、やはり守成に手こずっていたことは間違いない。

一三九九年、燕王・朱棣(しゅてい、後の明の太宗(成祖)永楽帝)は北京で反乱を起こし、南京の

建文帝の宮廷に対して開戦する。「靖難の役」である。

四年間の大戦争になり、ついに一四〇二年、燕王は南京を攻め落とし、建文帝は行方不明にな

ってしまう。続きは幸田露伴『運命』か。

唐太宗・李世民(台北国立故宮博物院所蔵)

晩年の朱元璋には興味深い話が残されている。それは『孟子』に関してのことである。

ある日、朱元璋は『孟子』中の君主に対する不遜の語を見て、声を荒げて次のように言った。

「この老いぼれが今日生きておったなら、目にもの見せてやるものを」

こう叫ぶと、孔子廟に陪祀(ばいし)されている孟子の神主(位牌)を撤去させている。

『孟子』は「民を貴しと為し、社稷(国家)これに次ぎ、君を軽ろしと為す」というように、

革命思想の書でもある。中国には民主制度はないが、民主思想はあるということだ。

支那の近世史は、ますます後になるにしたがって、独裁君主の力が強くなって、君主の感情次

第でいかなる事でもこれを処決することが出来るようになって来たのである。