文化大革命の時代、毛沢東は「農民の暮らしに学べ」として、

都会の青年を農村に送り込む「上山下郷」(下放)運動を大々的におし進めた。

習近平も十五歳の時に、父親の習仲勲が政治闘争に巻き込まれ失脚し、北京から梁家河(りょう

かか)村に下放される。

そこでの生活は、乾いた崖や山肌を掘り抜いた「ヤオ洞」(ヤオトン)という横穴式の住居で寝

泊りし、恵まれた体格の割には怖がりで、薪を取りに行った帰り、村人たちが駆けるように山

を下りていく中、習近平は、急な斜面では腰を下ろして恐る恐るすべり降りていたという。

字の読めない村人が多い中、時間をみつけてはランプの下で本を読んでいた。

失脚した父親の影響もあり、習近平はなかなか共産党への入党が認められなかった。

陝西省梁家河村にある「ヤオ洞」

二十歳でようやく党員となると、農作業にまじめに取り組む模範的な態度が村を管轄する県政

府の幹部に認められ、村のトップである生産大隊書記に選ばれる。

村人と一緒に井戸を掘ったり、村人同士のけんかを仲裁したり、村を豊かにするために方法を

学ぼうと四川省まで視察に行ったり、若いリーダーとして村人の信頼は厚かったという。

一九七五年、習近平は六年間過ごした梁家河村を離れて北京に戻った。

その後は、清華大学で学び、党中央軍事委員会弁公庁に秘書として配属された。

そして一九八二年に、河北省正定県で地方幹部としての道を歩みはじめ、福建省、浙江省、

上海でキャリアを積み、国家指導者となった。

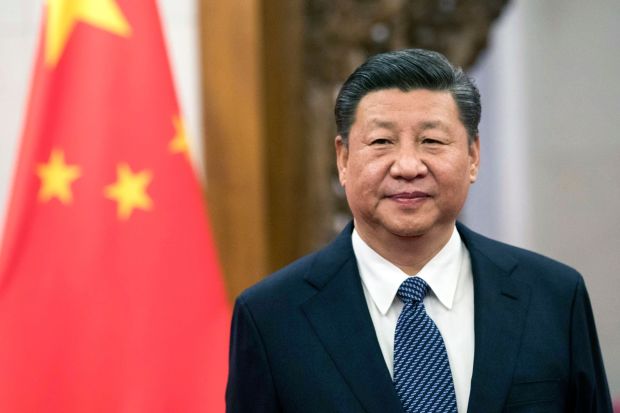

習近平(1953年~) 第7代国家主席

国家指導者となった習近平は、しばしば梁家河村で過ごした下放時代の体験を語り、自分の原

点がそこにあると何度も述べているという。

その河北省正定県の地方幹部時代には、農業視察団を引き連れてミシシッピ川のほとりにある

中西部アイオワ州の人口二万人の街マスカティーンに、ホームステイしたことがある。

ちなみに二〇一二年の二月に、次の最高指導者としての「顔見せ訪米」の時にこの街を訪れ、

アメリカメディアに大きく取り上げられてもいる。

本書は、二〇一二年一月に(習近平政権発足時から)朝日新聞北京特派員として現地で取材して

きた著者の林望氏が、外交・内政・党内政治から、その行方を分析している。

林氏は二〇一六年から米戦略国際問題研究所(CSIS)の客員研究員。ちなみに、そこの上級顧問

が戦略家のエドワード・ルトワック。

「北京特派員としての私の任期は習近平が最高指導者に就く前夜から、共産党の「核心」と呼

ばれるほどの権力をつかむまでの時期とほぼ重なる。

本書を書くことになったのは、この時代に何が起きたのかを振り返り、習近平と彼の率いる中

国が何を目指していたのかを見つめ直してみたいと思ったからだ」(本書)

その「核心」というのは、二〇一六年十月二十七日に開催された党中央委員会第六回全体会議

(六中全会)で全会一致で可決した「習近平同志を核心とする党中央」とするものであり、

かつての共産党の「核心」と呼ばれた総書記は「建国の領袖」とよばれた毛沢東、「改革開放

の総設計師」鄧小平、そして江沢民の三人しかいなかったが、習近平もそこに加えられるよう

になった。

それは習近平の一極体制を強めるものであり、二〇一八年に開かれた全国人民代表大会(全人

代)では、国家主席は二期十年までと制限する憲法規定を廃止し、習近平主席(党総書記)はいつ

までも続投できるようにもなっている。

毛沢東時代には、暴走した専制政策である大躍進や文化大革命などで何千万人もの餓死、追害

死を生み悲劇を招いた。

その苦い経験から鄧小平は「国家の命運が、一人や二人の声望の上に築かれることは、とても

不健全で、危険だ。一度ことが起こると収拾がつかない」「大事なのは、集団指導(体制)をつ

くることだ」「国家や党の安定が一人や二人の威光の上に築かれても、あてにならず、すぐに

問題がでる。だから引退の制度がいる」

と個人権力の突出に警鐘を鳴らし、個人の暴走を止めうる集団指導体制を築き、引退制度化の

道を開いた。

だが、上述のように習近平が国家主席になってからは方向性が逆転し、再び毛沢東時代に回帰

するような強烈な集権、引き締めの道を歩むようになった。

抗日戦争の時代から共産党に加わり、副首相までを務めた習仲勲を父に持つ習近平は「紅二

代」(こうにだい)の代表格と見なされている。

「紅二代」とは、抗日戦争や国民党との内戦を戦った革命世代の指導者を先祖に持つ党関係者

たちを指し、狭義では毛沢東と周恩来から直接任命された「部級・省級」(閣僚や省長クラス)の

幹部と、一九五五年に初めて軍の階級が制定され時の少将以上の軍幹部の子弟を指すとされて

いる。数は約三千人とも言われている。

「紅二代」の政治的な立場は改革派から保守派まで幅広く、親同士が過去の路線対立で敵対し

た人たちも少なくないという。

彼らを結びつけるのは共産党と新中国は自分の父や祖父らが血と汗を流して打ち立てたもので

あるという強い自負と、改革開放以降に頭角を現してきた幹部たちが富と権力をほしいままに

し、党を堕落させているという強い不満であると。

習近平の右腕であり、党中央規律検査委員会書記として反腐敗の指揮を執る王岐山も姚依林(よ

ういりん)元副首相の娘婿であり、「紅二代」の代表格と見なされている。

王岐山(1948年~)

ちなみに王岐山は、二〇一五年四月二十三日にスタンフォード大学のフランシス・フクヤマ教授

と青木昌彦名誉教授(同年に死去)と北京の中南海で会談しているが、その会談で王岐山は面白

い発言をしている。

そこでの王岐山はまず「私の専門はもともと中国史でした。一九七〇年代に東洋と西洋の比較

研究をして西洋文明を学んだこともある。欧州の歴史も好きですし、最近は人類の歴史につい

ても読んでいます。歴史の研究には終わりがない」と切り出して、

フランシス・フクヤマの学説やサミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』や日本の東洋史学者

の岡田英弘、十九世紀フランスの思想家のトクビルの『アメリカのデモクラシー』などに言及

しながら、「欧州の歴史を理解するのも難しいが、中国は欧州以上に複雑です。

中国の歴史は長く、人口も多い。中国は歴史を外国人がしっかりと理解するのはとても難しい

ことです」と述べている。岡田英弘氏のどの著作を読んだかは知らないが(たぶん『世界史の誕

生』)、そんなことは書いてないがね。

新指導部が発足して二週間後に、習近平は政治局常務委員を全員引き連れ天安門広場に面した

中国国家博物館を訪れている。

そこでは、アヘン戦争以来、日清戦争、辛亥革命、抗日戦争、国民党との内戦を経て新中国が

成立し、共産党政権の下で飛躍的な経済発展を遂げ、再び大国としての地位を取り戻すに至っ

たという歴史を紹介するためであり、四年越しで準備された政権肝煎りの展示を参観するため

のものだった。

その直後に習近平は演説をしているが、そこでは政治理念や今日まで続く中国の道筋を語って

いる。

改革開放以来、我々は歴史を総括し、苦しみながら探求を続けた末についに中華民族の偉大な

復興を実現するための正しい道を見いだした。

我々はこれまでの時代よりも、中華民族の偉大な復興という目標に近づいている。

すべての党員は肝に銘じてほしい。

落後すれば叩かれるのであり、強くあるためには発展を続けなくてはならないということを。

肝に銘じてほしい。正しい道を見いだすのがどれだけ大変なことだったかを。

我々はこの道を迷わずに進む。いま、多くの人が中国の夢を語っている。

私は中華民族の偉大な復興こそが近代化以来、中華民族が目指してきた最も偉大な夢だろうと

思う。

一人一人の未来と運命は、国家や民族の前途と運命と深く結びついている。

国が良くなり、民族が良くなってこそ、一人一人が良くなれる。

中華民族の偉大な復興は光栄ではあるが困難な事業であり、そのために代々の中国人がともに

努力していかねばならないのである。

「中華民族の偉大な復興」は胡錦濤前総書記らも使ってきたが(エドワード・ルトワックのいう

「中国2.0」(対外強硬)にシフトしてから)、習近平はそれを「中国の夢」と位置づけた。

共産党政権のレジティマシー(正統性)を固め直す必要に迫られている中、「中国の夢」を叶え

ることが共産党の使命であり、共産党が中国を率い続ける理由だと表明した。

その演説の最後には次のようにも述べている。

私は固く信じている。中国共産党の成立から百周年までに、小康社会の全面的な達成という目

標を実現することを。

そして新中国の成立から百周年までに、繁栄して強く民主的かつ文明的な調和の取れた社会主

義現代国家をつくるという目標を実現し、中華民族の偉大な復興の夢を必ず実現できるという

ことを。

この発言から読み取れるのは、エドワード・ルトワックが指摘している「巨大国家の自閉症」が

顕著であり、国内の人々には魅力的に響くかもしれないが、それを行動に移したせいで周辺国

には困惑と警戒心を起こさせ、「逆説的論理」(パラドキシカル・ロジック)を発動させて、

逆に中国は最初の時点よりも弱い立場に追い込まれるようになった。

ただ、習近平指導部は二〇一三年十月に、党中央の主要幹部、外務省や軍、地方政府の幹部、

各国に派遣している大使らを集め「周辺外交工作座談会」を開いていたという。

外交方針を固めるその会議で習近平は「親(親密)、誠(誠実)、恵(互恵)、容(寛容)」を柱とする

「周辺外交」という考えを打ち出し、「中国の夢」を実現するために、この方針を推し進める

と述べていたという。

それは近藤大介氏が『パックス・チャイナ 中華帝国の野望』の中で述べていた、アメリカへの

対抗策として、アジアの周辺国を取り込むというものであり、その際「支点国」の外交概念を

定めたというものなのかもしれない。

これは、アジア六十数ヵ国を北東アジア、東南アジア、南アジア、中央アジア、西アジア、南

太平洋の六地域に分類し、おのおの「支点国」と呼ぶ国家を定めて、重点的に攻勢をかけてい

くというもの。この概念は、後の「一帯一路」、AIIBにも活用されていったと近藤氏は指摘す

る。

「支点国」の条件は、①地域の強国、②関係が良好、③中国と核心的な国益の対立がない、

④アメリカとの関係が比較的良好、として、北東アジアは韓国、東南アジアはインドネシア、

南アジアはパキスタン、中央アジアはカザフスタン、西アジはサウジアラビア、南太平洋はオ

ーストラリアを「支点国」に定め、「中国と支点国との関係が、日本と支点国との関係を上回

る」ことを短期目標とし、「アメリカと支点国との関係を上回る」ことを中長期目標としたと

いうもの。今では、その「一帯一路」やAIIBに対して、周辺国から警戒と反発を招いて座礁し

かかっているが。

中国が豊かに強くなればなるほど、中国との一体化することへのアレルギーが強まり逆説的な

現象が、香港(雨傘革命)や台湾(独立派の蔡英文政権が誕生)などにも現れた。

こうした台湾や香港が示した反応に、北京の人々は困惑し、憤り、次のように述べていたとい

う。

「中国を怒らせて、台湾の経済が成り立つと思っているのか」、

「香港が国際金融センターでいられるのは、誰の支えがあってのことか」

そんな声が学者やメディアの間でもよく聞かれ、「祖国」とともに強く豊かになろうと手をさ

しのべているのに、なぜそれを拒もうとするのか、多くの人が理解できないでいるように見え

た、と著者は指摘する。

中国本土の人々が抱えるそのような意識は、ずっと前から少数民族問題を巡る議論の中にも流

れていたとし、チベットやウイグルとの深刻な民族対立が起きるたびに、「彼らを封権社会か

ら救い出し、村々に道路を開き、子どもを学校にやれるようにしたのは我々ではないか」

という漢族の声を著者も聞いたという。

これはイギリスのジャーナリストのデイヴィッド・アイマーも言及していたことでもある。

民主化を求める知識人でさえ「一人っ子政策や大学入試でも少数民族は優遇されてきたのに、

いったい何が不満なのだ」と憤るのを聞いたこともあるという。

まさにルトワックの指摘する中華思想を妄信する「巨大国家の自閉症」に上も下も陥ってい

る。

著者は中国に対して、わりと好意的であり、民族問題や中台問題について特定の立場を採る者

ではない、歴史や文化を十分理解しない外国人が口を挟むことには慎重であるべきだ、

というスタンスなのだが、そんな著者でも終盤に次のように述べているのが印象的。

「しかし、ウイグル族やチベット族の抵抗が激しい暴力を伴うようになり、不信が不信を呼

び、憎しみが憎しみを招く負の連鎖が深まっているのを目の当たりにする中で、

私は問題の根底に富や力に頼む政権側の奢りがあるように感じた」(本書)

「そして私は、もし今後もそれが強まっていった場合に、中国と世界を待ち受けるものを懸念

する」(本書)

「私の目に映る中国は強く、勢いに満ちていると同時に、もろく危うげでもあった」(本書)

その著者が懸念していたことが実際に起きている。

エドワード・ルトワックの新著『日本4.0』で言及されているが、トランプのターゲットは中国

であり、トランプが政権に居続けている限り、中国との経済的な紛争はやめないだろう、とし

ている。(超党派で続けるみたいだ)

本書の出版は二〇一七年五月なので最近の動向には言及されていないが、習近平政権になって

からどのような政策を実施してきたか、何を目指しているか(一帯一路やAIIBにはあまり言及

されていない)を、手っ取り早く概観できる。

このままだと自滅する中国になるのは、目に見えていることだけれど、

中国13億人の人口の半数ちかく存在する、名も無き農民の人々には豊かになってもらいたい、

と心から願っている。習近平もその農民の気持ちは理解しているはずだ。

今の「中華民族の偉大な復興」を掲げて外に拡張して豊かになろうとする政策ではなく、

自分たちが莫大に溜めこんでいる秘密の資産を公平に分配する事の方が重要ではないのか。