多 年 蹤 跡 没 埃 塵 多年の蹤跡(しょうせき)埃塵(あいじん)に没す

揣 摩 心 情 思 天 真 心情を揣摩(しま)して天真を思う

華 屋 雖 美 是 浮 栄 華屋(かおく)は美なりと雖(いえど)も是(これ)浮栄(ふさい)

富 如 泡 沫 名 如 烟 富は泡沫(ほうさい)の如く名は烟(けむり)の如し

笑 看 江 山 依 然 碧 笑って看る江山(こうざん)は依然として碧(みどり)なるを

行 蔵 豈 亦 関 手 人 行蔵 豈(あ)に亦(ま)た人に関せんや

風 捲 敗 葉 夜 寂 寂 風は敗葉(はいよう)を捲(ま)いて夜は寂寂(せきせき)

嘯 響 凜 然 一 剣 寒 嘯響(しょうきょう)凜然(りんぜん)として一剣(いっけん)寒(さむ)し

−多年にわたって国事に尽くした足跡は、ごみとほこりのなかに湮滅(いんめつ)した。

みずからの心情を、揣摩、おしはかってみれば、天真で少しも邪心はなかった。

富貴は小泡のごとく、虚名は消え失せる煙のようなものである。

ただ山河が依然として変わりなく碧であるのを、笑って見るだけである。

行蔵、わたしの出処進退はけっして他人に左右されることはない。

窓の外では、寒風が落葉を吹いて音をたて、夜のしじまは寂莫にとざされている。

一剣を手にして嘯(うそぶ)けば、凛々として剣尖より寒さがほとばしる。

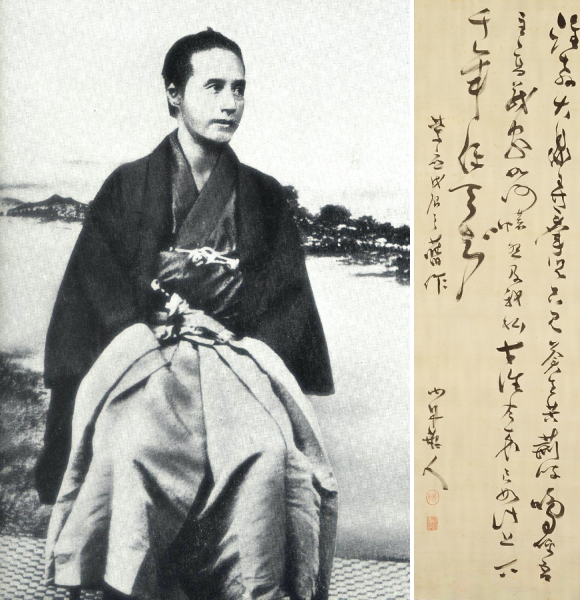

勝海舟晩年の「失題」。七言律詩。海舟の心意気とその天真の風韻をしのぶことができる。

「多年の蹤跡、埃塵に没す」生涯を克明に綴ったのが松浦玲『勝海舟』である。そして、本書

を拝読する前に江藤淳『海舟余波』を味読した。こちらは、咸臨丸で太平洋を横断から江戸城

無血開城までがメイン。エピローグに明治の話が少しだけ記述されている。同書では、江藤氏

の私情も挟みながらの勝の生涯を追った体裁になっているが、政治的人間としての勝海舟を巧

みに描写している。なので巷で流布している海舟のイメージがそのまま浮かび上がってくる。

というか胸に飛び込んでくる。しかし、少々眇忽になりすぎた嫌いもあるが、ダイナミックさ

や学術的なその手法や正確さに関しては、流石に本書に軍配が上がる。何しろ苦慮尽力四〇年

に及び、その意気込みが違う。900ページを超える分量で、読んでいて圧倒される。

勝が『氷川清話』「余裕と無我」の中で「人には余裕といふものが無くては、とても大事は出

来ないヨ」と悠然と語っていたが、その「余裕」を持つことが出来ない。それが本書を一読し

て抱いた率直な感想だった。

勝の生涯ほど毀誉褒貶が激しい人物もいないだろう。勝自身もその世間との遣り取りを楽しん

でいた節もある。皮肉屋の面目躍如といったところであり、「行蔵、豈に亦た人に関せんや」

ということである。そんな勝の生涯を今更事細かに述べるまでもないが、大きく分けると次の

ようになるだろう。剣から蘭学、長崎海軍伝習、咸臨丸で太平洋を横断、神戸海軍操練所、第

二次長州征討の停戦と江戸城無血開城、明治国家の特権階級の一員と在野の時代、最晩年。

個人的には明治の勝海舟が気になって手にした。『氷川清話』の中で縦横無尽に語られてもい

るが、特に東アジアに対してどのような遠望を向けていたのか。そして西南戦争の時にはどの

ような行動に及んでいたのか。以下は「一剣を手にして嘯いた」勝の生涯を簡単に振り返りな

がら、その辺りのこともご紹介したい。

勝麟太郎と戊辰作詩(慶応4(明治元)年、新政府軍の進攻を前にした海舟の所感を示す詩)

勝海舟は一九世紀の人間である。文政六年(一八二三)に勝麟太郎は生まれた。清国では宣宗道

皇帝の第三年であり、この年に李鴻章も生まれている。この年はモンロー宣言の年でもあり、

天保一〇・道光一九年(一八三九)にはアヘン戦争が始まる。本書の冒頭と末尾では、勝海舟と

李鴻章を対比して書かれている。その李鴻章と海舟は、揮毫や著書を交換する仲だった。清国

の駐日公使も仲介し、李鴻章の嗣子李経方が公使の時は、とりわけ緊密だった。ちなみに、勝

は麟太郎が通称であり諱は義邦である。元治元年(一八六四)に正規の軍艦奉行に昇進し安房守

を名乗る。明治二年(一八六九)には通称を「安房」から「安芳」へと変更した。「海舟」とい

う号の由来は、師である佐久間象山の塾の書斎「海舟書屋」から来ている。象山はみずから扁

額にしたため掲げていたが、松陰の下田踏海事件に連座して、松代で蟄居を命ぜられたさい、

麟太郎に譲った。これによって、それまで「氷川」と号していた勝は、改めて「海舟」を号と

した。象山は勝の妹の順子を娶っており、義弟でもある。勝海舟は明治三二年(一八九九)年一

月一九日に亡くなった。数え年で七七歳になったところだった。

海舟は文政六年正月晦日(大の月で三〇日)江戸に生まれた。陽暦(グレゴリオ暦)では一八二三年

の三月一二日。父は破天荒で知られている勝左衛門太郎(小吉。隠居して「夢酔」)であり、こ

の時数え年で二二歳だった。勝は物部氏で父の諱は惟寅。父は養子で、母信子はこの時二〇歳

で勝家の家附きの娘である。信子の父は勝甚三郎元良で勘定所の下級役人「支配勘定」を勤め

た。父の小吉は男谷平蔵の九男であり、海舟から見て父方の祖父に当たる平蔵は、旗本男谷家

の初代で、「支配勘定」から「勘定」、更に「勘定組頭」と進み、御目見付以上の家格を確保

した。勝甚三郎が四三歳で死に、五歳の娘がいるばかりで後継ぎの男子が無かった。そこへ男

谷平蔵が自分の九男を養子に入れて勝家を相続させようとした。父方の曽祖父は男谷検校(米山

検校)であり、越後の小千谷から杖一本を頼りに上京し、一代よく三〇万両の産を成した無名の

盲人。麟太郎は七歳から九歳まで御殿勤めをしたことがある。将軍家斉の世子(後の一二代将軍

家慶)の五男初之丞の御相手として召し出された。この頃に麟太郎は、本の稽古に通う途中で病

犬に睾丸を噛まれるということが起きている。外科医が縫ったが生命の保証はなく、小吉はそ

の晩から水を浴びて金毘羅へ裸参りをした。有名な逸話だ。

麟太郎が男谷信友の薦めで島田虎之助に入門するのは、一六歳で勝家の当主になった年か、そ

れ以後のことだという。そこでは寒中の三〇日間、夜中に黙坐沈思と木剣の素振りを繰返し、

夜が明けると塾に戻り、休息なしで通常の稽古に励む。「禅と剣がおれの土台」(『氷川清

話』)ということである。島田は麟太郎が非凡の質なるを知って蘭学を薦めるという展開にな

る。海舟は自筆で天保一三年(一八四二年で海舟二〇歳)の秋頃からオランダ語の読習を始めた

と書いたものがあるという。この頃には万国地図を見ている。既にアヘン戦争も始まってい

る。二五歳の時には、蘭日辞書ヅールハルマを二組筆写した有名な話がある。この蘭学に熱中

していた時に、藩主になる前の島津斉彬と接点があったという。斉彬は江戸で海外情報の収集

に努めていた。海舟も求められ筆耕を差出す一人であった。何度か面会し、軍船のことや貿易

のことを訊ねられたという。本書ではあまり象山との関係に主眼が置かれていないが、嘉永三

年には象山を訪問した。同じ時期には伊勢松坂の政商である竹川竹斎と交流している。

ペリー来航に際して麟太郎は、二種類の上書を提出している。一つでは、軍政の変革、将を択

ぶ、調練の三つを急務だと説き、もう一つの方では、海防の基本は政治改革だと言い切った。

この頃から幕閣と接触を持ち、門人徒士大久保忠董(喜右衛門)を通してのパイプも確保してい

る。安政元年には大久保忠寛(一翁)の推輓で、幕府所蔵の舶来書やその翻訳を扱う新しい役所

(のちの蕃書調所)出役が決まりかける。大久保忠寛とは大阪湾や伊勢湾に検分に行く話も進

む。その大久保は老中阿部正弘によって目付に抜擢され、大久保が麟太郎に接触し、海防のた

めにと目論んだ。勝も「当今之人物」と評した。安政二年に翻訳調所出役が決まる。そして幹

部伝習生として長崎行きが下る。教師はオランダ人艦長等であり、麟太郎は既に三三歳になる

ころであった。砲術とオランダ語は得意としていた麟太郎だったが、数学には苦しめられたと

いう。しかも外洋に弱かった。『長崎海軍伝習所の日々』で著名なカッテンディーケは第二次

教師団であり、幕府がオランダに建造を依頼した軍艦の第一号ヤッパン=咸臨丸でやってき

た。カッテンディーケは日本がイギリスに侵略されるのではないかと心配していた。

そしてこの頃の逸話には、咸臨丸は琉球に行く予定だったのを、麟太郎が斉彬に頼まれて中止

したというものがある。しかし、松浦氏によれば、本当に琉球に行くつもりであったのかは疑

問であるという。斉彬が急死した時には、麟太郎は久光に悔み状を出している。麟太郎は軍艦

操練所教授方頭取に任命される。三七歳の時であり、半年後には赤坂氷川へ転居し、安政の大

獄も発令される。咸臨丸で渡米する前年のことである。その合間に神奈川台場の指導もした。

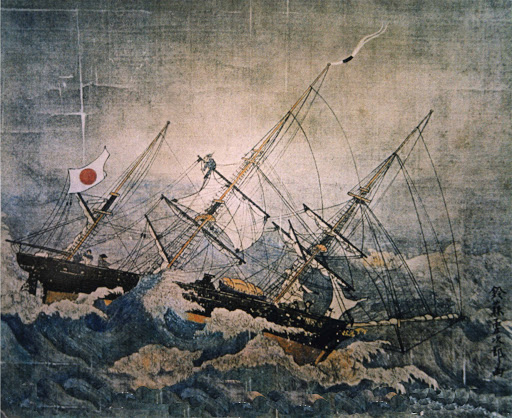

咸臨丸難航図 鈴藤勇次郎原画

咸臨丸の品川出帆は安政七年=万延元年の正月一三日であった。麟太郎は初め朝陽丸という意

見だったが、乗組員のトップは軍艦操練所教授方頭取の勝麟太郎。そこに木村軍艦奉行並が乗

ることになる。さらにアメリカ海軍士官ブルック大尉等も同乗させよと指示も幕閣から出る。

麟太郎は前月までそのことを知らせれてなく、指導のための士官は断るという立場であった。

太平洋横断は荒天が日本人の能力を上回る局面が何度もあり、ブルックは初め緊急時に断りな

く手を出し、次いで持続的な指導を試み、最後にはストライキを手段として指揮権を確保し

た。福澤諭吉も木村軍艦奉行の従者として乗り込んだのは有名で、ブルックに指揮権が移った

ことは黙秘されている。帰路はハワイに立ち寄った。咸臨丸で帰ってきた一同は浦賀に着いて

初めて桜田門事件のことを知った。麟太郎は帰国を聞いて遊びに来る友人に他国の話のように

聞かされ、危機感が足りない点では清国も日本も同じだと断定した。そして、帰国早々に麟太

郎は蕃書調所頭取助に左遷され、海軍から追放されてしまう。

麟太郎の海軍追放は丸二年に及び、軍艦操練所教授方頭取から蕃書蕃書調所頭取助に移された

のが万延元年(一八六〇)、講武所砲術師範役を経て軍艦操練所頭取として海軍に戻ったのが文

久二年(一八六二)だった。海軍に戻るきっかけは、将軍の海路上京を提案する建白書だったと

いう。この頃には軍政改正に関する建白書も提出しているが、文久二年にはロシアと戦争をす

べきだという刺激的な意見書草稿もあるという。ロシアに絡めて述べると、前年には対馬にロ

シアの軍艦が侵入し、退去要求を受けず家屋を建築し住民を射殺するなどの野蛮なトラブルを

起こしていた。対馬に海軍基地を作る、もしくは占領する方針だった。いわゆるポサドニック

号事件というやつである。勝は『氷川清話』のなかで、この事件は自分が解決したと悠々と語

っているが、これは法螺である。真相は、幕府から有効な抗議をしたのは、外国奉行兼帯箱館

奉行の村垣範正から箱館駐在のロシア領事ゴシケヴィチに対して行われている。ゴシケヴィチ

はロシア軍艦の非を認め、退去を指示させると約束し、この約束は果たされた。しかしこれと

同じ時期に、イギリス軍艦の直接的な監視と対抗の行動が重なった。駐日イギリス公使オール

コックと協議したイギリス東インド艦隊司令官ジェイムス・ホープが二艦を率いて対馬に赴

き、退去するように約束させた。そして、横井小楠と出会ったのは、文久元年のことであると

松浦氏は推論する。その後、麟太郎は軍艦奉行並に任命されることになる。

海軍が統一軍制のもとに建設されなければ役に立たない。問題はそれを建設する主体がこれま

での幕府のままで良いのか政治体制を切り替えなければならないのかであった。この頃に麟太

郎は小楠のもとを訪ねている。麟太郎の日記によれば、小楠が「攘夷は興国之基を云に似た

り」「興国の業、候伯一致、海軍盛大に及ばざれば能はず」と続いているという。この「候伯

一致」が春嶽と小楠のキーワードであり、「共和政治」「公共の政治」も同様の意味であっ

た。幕府の「私」を捨てて「公共・共和」でなければならない。候伯一致の海軍は、翌年の神

戸で麟太郎により突破口が開かれる。尊攘激派をうまく活用してのことであった。麟太郎の日

記に龍馬が出るのもこの頃が最初であったという。麟太郎は小笠原長行に意見書を呈し、「兵

庫港に海軍操練所御頭取」を提起する。生麦事件後には英国に対して「一戦を辞するな」と論

じてもいる。松浦氏によれば、敗北することにより空理空論の攘夷論者を鍛え直すことを狙っ

たものであったという。

兵庫から神戸にボートで移動し上陸したところで麟太郎は、ここに海軍操練所を建設したいと

提案した。麟太郎の構想は、江戸の軍艦操練所とは別の組織であり、神戸に創るのは京都朝廷

や外様大名を視野に入れた日本全国共有の海軍であった。そして海軍操練所が正式に発足し、

それとは別ものだが、神戸の麟太郎の私塾の海軍塾も同様である。そのとき麟太郎は軍艦奉行

並から正規の軍艦奉行に昇進し、安房守を名乗ることになる。ちょうどその頃、長州の桂小五

郎が対馬藩の大島友之允を伴って麟太郎の旅宿に現れた。用件は「朝鮮」の件であったとい

う。その時に麟太郎は、アジア連合論を披瀝している。日記に見えるのもこれが最初だとい

う。この自説は大阪城の御用部屋でも披露したという。神戸海軍は麟太郎の提案について将軍

家茂が「英断」を下したところから始まったという。

麟太郎は「海軍大意愚存一冊」を大阪城で提出している。その内容は、海軍の完成された形と

して英国と戦う場合を想定していたという。砲台ではダメで海軍をというのが、神戸海軍操練

所設立許可を取ったときの麟太郎の考えであった。そこから幕府を越えた全日本一致、さらに

東アジア連合の中軸とするという構想が可能だった。しかし、海防方針は砲台一色になってい

た。軍艦奉行に昇進すると、勝安房守と称す。四二歳の時であった。

老中阿部豊後守正外が二度目の上京のために大坂に着いた。勝安房も呼ばれて神戸から大阪に

出て正外に会った。そしてこの大坂で西郷隆盛の有名な訪問を迎える。勝は西郷に、有力諸藩

が提携して「共和政治」を説いたことは、多くの人に知られている。この話を聞いた西郷は

「ひどくほれ申候」とまで書いた。ここの箇所はさらりと流している。

そしてこの時期、江戸ではフランスによる伝習の準備が進行中だった。その結果、アジア志向

の強かった神戸操練所は廃止となってしまう。勝も軍艦奉行を解任されるが、罷免が元治元年

(一八六四)のことであり、再任は慶応二年(一八六六)であった。足掛け三年、実質一年半強。慶

応二年には万国公法を入手し、各地に贈っている。

勝安房が江戸城に呼出されて軍艦奉行に再任するのも慶応二年のことであり、すぐに大坂に行

けという命令が下る。薩長盟約が成立したのもこの年の正月であり、一橋慶喜が徳川宗家を相

続したのは八月、当初の慶喜は勝安房を起用しなかったが、慶喜から直々に長州への密使を命

ぜられる。停戦の密使である。交渉場所は宮島であり、長州側は広沢兵助、井上聞多などであ

った。この時の井上は春木強太郎であったが、顔にはきず膏薬を貼っていた。

右から三番目が勝海舟。慶応三年撮影

王政復古クーデターを知った勝は、大政奉還は慶喜の「公」、王政復古は薩長の「私」、とい

う独特の理屈を立てた。勝はこれまで公議、公論と「公」を説くことは多かったが、「私に帰

(せ)ずして公に帰す」というように公と私の両方ともを対象させたのはこの頃からだという。

薩長の作った新政権もおそらく駄目であり、合格する可能性を持っているのは慶喜の大政奉還

の「公」の延長上に出来上がる筈のものだけなのであった。ワシントンに触れた文章も残され

ている。敗残の慶喜を迎えての江戸城中では議論が沸騰した。慶喜の本心も揺れ動き、小栗忠

順を罷免し、勝を海軍奉行並に引き上げる。その昇進した翌日に勝は松平春嶽を介して京都へ

意見書を送りつけている。ここで勝は王政復古のクーデタ政権を「大私」で「極悪」だと断定

し、突きつけた。続いて勝は、海軍奉行並からすぐに陸軍総裁に転じる。勝が王政復古の

「私」を糾弾する最上の意見書は、『慶応四戊辰日記』に全文が収録されているという。

そして、陸軍総裁も罷免され、軍事取扱に任命される。この軍事取扱という陸軍の現場からや

や距離を置いた地位で、西郷との談判に臨む。“王政復古は薩長の「私」”で東征軍は正義の軍

隊ではない。その立場は堅持されており、かつ勝算もあるのだが、戦争は避ける。避戦に徹す

ることが“大政奉還の「公」”を実現する道だと、「上言」を成文化した時には考えていた。そ

して「無偏無党王道堂々矣」の手紙を山岡鉄舟に託し、薩摩の益満休之助を添えて西郷のもと

へ送り込む。勝の生涯の最大のハイライトであり、最大の功績であると思うが、本書ではその

過程は案外さらりと書かれている。山岡の大手柄だったのは降伏条件を聞き出したことにあ

る。勝は二重人格であると松浦氏は指摘する。一人の勝は、旧幕府の積悪と徳川とは一体なの

だから潰されても仕方がないというものであり、もう一人の勝は、頼まれた徳川代表として京

都の新政権に立向かう理屈を立て通さなければならない、というものである。戊辰戦争を大ま

かに辿ると、江戸無血開城、彰義隊戦争、東北戦争であろう。勝は戦わず無血開城に持込ん

だ。政治的判断であった。しかし東北には勝算がない。だから政治的判断の入る余地もなく、

戦ってはならない。これが勝の立場であったと松浦氏は指摘する。

画題は『本能寺合戦の図』となっているが、実際には上野の戦闘を描いている。

勝が大久保利通に会うのは手間取ったという。会見が実現したのは第二回目の西郷隆盛との会

談から半年後のことであった。その合間には、関八州鎮将三条実美が徳川藩は駿府で七〇万石

と発表した。大久保とは駿府移転について協議する。その前に小松帯刀が勝つのもとを訪れ、

手筈を整えた。これは実現しなかったが、勝と大久保の間で、北海道の榎本軍を討つために慶

喜を出陣させるという案も練っていた。この頃から勝と大久保は互いに無理が効く仲となった

という。そんな大久保と齟齬が生じるのは、一八七四年(明治七)の台湾出兵からであるとい

う。明治元年の勝は徳川の後始末という枠から踏出し、新政府のブレインという感じが出てい

た。岩倉の相談にも応じた。明治二年の正月には京都で横井小楠が暗殺された。六一歳の還暦

を迎えたところだった。勝は四七歳であったが、横井横殺の後の日記には穏やかでない記述が

あるという。この年の夏から通称を「安房」から「安芳」(発音は同じ)にしている。

勝は榎本武揚が獄中にいるというので、榎本の母に一〇両援助をしている。この頃から新撰組

近藤勇の配下など旧幕臣や静岡県人、他藩士も含め困窮者への援助を始めている。大久保一翁

の就職にも熱心であり、一翁は東京府知事に任命される。明治五年には西郷を訪ね、慶喜が従

四位に叙されたことへの礼を述べている。その年の勝は海軍大輔に任命され、慶喜と同じラン

クの従四位にも叙せられる。西郷は島津久光が猛烈に怒っていると知らされて明治五年一一月

に鹿児島に戻り、そのまま年が改まっても帰京することができなかった。そこで白羽の矢が立

ったのが勝であった。それは西郷が三条実美に訴えたという。その三条から内談があり最初は

長崎に行くという名目だったが、鹿児島の旅館に島津久光を呼び、勅書を伝達した。古い服装

のままで構わないからとにかく東京へいらっしゃいと薦めて、その気にさせた。久光は上京

し、これで西郷の帰京も可能となった。海軍大輔のときの勝が果たした新政府に対する最大の

貢献でもあると松浦氏は見ている。

そして征韓論である。勝は晩年の明治二〇年代から西郷は征韓論に非ずと強調し始め、それを

最後まで言い通している。しかし、明治六年(一八七三)の政府大分裂のときは、自身は征韓論

に反対だが西郷は征韓論だと捉えていたという。そうでありながら一七年後に西郷は征韓論に

非ずと言い始めるところに、明治の勝の独特の存在意義があるのだというのが松浦氏の意見。

勝は西郷との直接の遣り取りは確認できないが、宮島誠一郎の日記の欄外に「勝ハ横須賀ニ西

郷ノ英鋒ヲ避ク」と書いているという。勝自身の日記には、横須賀行きと征韓論問題との関連

は何も記されていない。しかし後年の明治二六年(一八九三)に、寺師宗徳の質問に答えて「私

はアノ時は居らぬ。面倒だから横須賀へ船を見に行くと云つて逃げた」と語っている。宮島と

の観測と合致している。勝はこの頃に参議兼海軍卿に任命される。

台湾問題が浮上していた時に、アーネスト・サトウが勝を訪れている。サトウはこの日の訪問

に際して勝が語ったことを覚書にしてパークスに提出した。それによると勝は「清国問題につ

いて同僚たちと意見を異にしていたため、自分はもう三ヶ月も閣議に出席していない」と語っ

た。サトウが勝を訪れた日の夜、交渉のために清国に渡っていた大久保の乗った船が横浜に着

く。横浜では歓迎式典があったが、勝は迎えに行かなかった。挨拶に行かないことへの断り状

を出すが、これが現存する最後の大久保利通宛書簡だという。そして勝は半年で元老院議官を

辞職する。

勝が西南戦争の第一報を聞いたのは尾崎三良からであったという。このとき鹿児島には、アー

ネスト・サトウもいた。賜暇を終えて日本に戻る旅の途中でパークスの訓令を受けて盟友ウイ

リスが医者として勤務中の鹿児島に立ち寄っていた。そのサトウが東京の勝のもとを訪れる。

どうも勝は西郷軍有利と判断していたみたいだ。西南戦争下での勝は、東京の薩摩人やそのニ

セモノらしき人物に金を与えて警察に追及されている。西南戦争の翌年、明治一一年(一八七

八)には西郷を記念する『亡友帖』を刊行し、その翌年には木下川に西郷の詩を刻んだ留魂碑を

建てた。『亡友帖』は勝が「亡友」を追悼した遺墨集であり、生前の亡友が勝に宛てた書簡や

勝に贈った揮毫を模刻し、それに短いコメントが添えられている。九人の人物が挙げられてお

り、トップが佐久間象山であり、横井小楠や島津斉彬、西郷隆盛もあり、勝の閲歴が浮び上が

ってくる構成になっている。大久保利通が暗殺される前月に完成させたものである。清国の初

代駐日公使に琉球問題解決の任を帯びた何如璋が任命されるが、その何如璋は勝家に訪れても

いる。

勝は明治二〇年(一八八七)に宮内大臣の伊藤博文から手紙があり、勝は伯爵に授かるという内

容であった。勝は当初は断るのだが、伊藤は天皇が授けると決めたものだからと容認できなか

った。そこで伊藤は勝とも親交があり、宮内省の華族局主事補だった宮島誠一郎に頼み説得さ

せた。その後すぐに勝は意見書を提出するが、宴会非難、舞踏会非難などの二一条の意見書だ

ったが、量的に多いのは旧慣尊重・新令不要論であったという。

明治二三年(一八九〇)には、『流芳遺墨』を徳富蘇峰に手伝わせて刊行する。『流芳遺墨』で

は歴史上の人物を含めて総勢七五人の人物を取り上げた。ただし、山岡鉄舟と大久保一翁の遺

墨を模刻収録することが『流芳遺墨』を作る動機の大きな一つだった。別冊『追賛一話』もあ

るが、同書では突然“西郷は征韓論に非ず”と言い始め、最後までそれを貫き通した。西郷の征

韓論を受継ぐと称して朝鮮に進出し、遂には日清戦争に及ぶという流れが許せなかったとい

う。

来日中のロシア皇太子ニコライが巡査津田三蔵に斬り付けられて負傷した大津事件があるが、

この時の勝は天皇の出発を新橋にまで見送り、還御も出迎えに行った。大変なことが起きたと

いう意識は強烈だった。七〇歳の古稀を迎えた時に福澤諭吉から「瘠我慢の説」を突き付けら

れる。この時には長男小鹿が死の床にもあった。そして朝鮮出兵の時には、基本的には出兵に

は反対の立場であったが、これを清国の国軍とみなして争ってはならないと注意し、無礼驕傲

なら討っても構わないが、それは私兵の討伐に過ぎず王師の発動ではないと意見する。日清戦

争には反対の立場であり、有名な漢詩も残されている。

隣 国 交 兵 日 隣国と兵を交えるの日

其 軍 更 無 名 その軍(いくさ)さらに無名なり

可 憐 鶏 林 肉 あわれむべし鶏林の肉

割 以 与 魯 英 割きてもって魯英に与う

(五言絶句)

上述の漢詩と同趣旨の箇条書風の短文も残されている。北洋艦隊の司令官だった丁汝昌を悼む

詩も詠み、西郷や大久保の居ないことを嘆く句も残した。しかし清国の全権が、同年齢の李鴻

章と決まって心騒いだ。伊藤や陸奥では李鴻章の相手は無理だったと繰り返す。キッシンジャ

ーより遥前から、ロシアと対抗できるのは清国だけだと勝は言っていた。そして、有栖川宮威

仁親王と面談し、慶喜参内の手筈を整える。慶喜は天皇だけでなく皇妃にも会った。勝が亡く

なる前年のことである。亡くなるひと月前には、西郷隆盛像の除幕式があったが、勝は寒くて

たまらないから、小使部屋に居て温まっていたという。勝海舟は明治三二年(一八九九)年一月

一九日に亡くなった。数え年で七七歳になったところだった。充分過ぎるほどの長寿であっ

た。

勝海舟の最晩年は政局が極度に不安定だった。薩長で廻し続けた総理大臣の椅子は保ちきれ

ず、憲政党を率いる大隈重信に渡したのが、勝が死去する半年前のことであった。閥末だとい

う声が高くなっていた。幕末から三〇年を経て、勝ももう一つの「末」が来たという意識は強

かった。

本書は勝海舟が残した膨大な量の書簡や日記を読み解き、何月何日にどこ何処にいて誰と面会

した、ということまでが緻密に記述されている。それと勝以外の人物の日記まで照らし合わせ

ている。本書の帯には「決定版評伝」と当てているが、それも間違いなさそうだし、今後も本

書を超えるような評伝は出ないだろう。ただ、一つ注文をつけるとしたら、思想面にもっとフ

ォーカスしてほしかったというぐらいだ。それは江藤淳『海舟余波』に譲るとするか。

生涯「公」を貫き通し、「心情を揣摩して天真を思い」「富は泡沫の如く名は烟の如し」と正

面から啖呵を切った勝海舟から学ぶべきものが沢山あるだろう。東アジアに向ける眼差しも然

りである。今回も要約して書いたが、気になる方はご自身で繙いてほしい。大著である。

いわば海舟は、継ぎ剥ぎをしながらひとつの衣服を縫い上げようとした、といえるかも知れな

い。それこそ“近代国家”という衣服であり、また同時に日本人の身体にぴったり合った衣服で

ある。しかし、縫うそばからこの衣服は破れた。また継いだり剥いだりしているうちに、それ

はいつの間にか形が変わって行きもした。そしてなによりも、ひとつの衣服を縫い上げようと

務めたことが、海舟をつねに孤立させた。

『海舟余波』江藤淳

道 既 無 形 躰 道既に形躰無し

心 何 有 拘 泥 心は何ぞ拘泥するところ有らんや

達 人 能 明 了 達人能明了

渾 順 天 地 勢 渾(す)ベて天地の勢に順う

慶応元年(偶作二首)横井小楠。小楠が勝海舟に贈った詩。勝海舟はこの詩が好きだった。

小楠に書いてもらって自分の部屋に扁額として掛けていたとされている。