本書は、1991年・1992年刊の『墨絵の譜――日本の水墨画家たち』(1・2巻 ぺりかん社)を改

題し、合本して文庫にしたもの。

取り上げられているのは、雪舟、黙菴霊淵(もくあん・れいえん)、梵芳(ぼんぽう)、周文、

相阿弥、雪村、狩野永徳、長谷川等伯、海北友松(かいほう・ゆうしょう)、狩野探幽、

俵屋宗達、尾形光琳、円山応挙、伊藤若冲、曽我蕭白、長澤芦雪、池大雅、与謝野蕪村、

浦上玉堂、谷文晁、渡辺崋山、富岡鉄斎、速水御舟、横山大観、の総勢24人。

雪舟の『山水長巻』(文明十八年)から始まり、霊淵、周文の禅林画僧、梵芳の日本文人画の

祖、永徳、等伯、宗達の法華アーティスト、蕭白、若冲、芦雪の奇想の画家、大雅、蕪村、

玉堂、文晁、崋山、鉄斎などの文人墨客を経由し、御舟をはさみ、大観の『山四趣』(大正十四

年)で綴じられている。

「水墨画は唐代の中国に興った革新的な画法で、日本には鎌倉時代になってはじめて本格的に

紹介された。以来、その消化と創造的な発展に長い年月を費やしてきたわけだが、良きにつけ

悪しきにつけ、日本人の描く水墨画は、本場中国のそれとはおのずから姿や質を変えるものに

なっている。

そこに示された様相は、江戸後期から明治以降の近、現代に課題となった西洋の油絵(油彩画)

への挑戦の場合とも気味を通わせるものがあり、水墨画の日本化の営みをたどることによっ

て、日本文化そのものの特質にまで迫り得るように思われる」(本書)

禅僧と禅文化とともに水墨画も日本に入ってきたが、それをまねる画僧があらわれた。

それが周文ら(明兆・如拙)で、この画僧たちによる初期の水墨画はすべて禅林から育っていっ

た。

四睡図 黙菴霊淵

黙菴霊淵は、雪舟より百年ぐらい前に活躍した禅僧で、中国にも留学して禅を学び、傍ら水墨

画にも上達し、中国の人々に「牧谿(もっけい)の生まれ変わり」と称された人物であり、

その地で客死した。

黙菴が滞在していた頃の中国は、禅が活性を帯び、禅宗絵画も絵を専門とする画僧を中心に盛

んに行われていた。

中国で亡くなった黙菴だが、その画はともに留学していた同志が日本へと持ち帰ったといわれ

ている。

「黙菴は、日本人が好みとした牧谿のいわゆる、“和尚様”を身につけて中国に渡り、

そのやや古風な水墨画にも関連して「牧谿再来」と噂された」(本書)

蘭蕙同芳図 梵芳

梵芳は生没年は不祥だが、十四世紀から十五世紀初頭まで禅林に足跡を残し、建仁寺や南禅寺

の住持までのぼった。

将軍足利義持の意にさからい孤独隠逸を愛し、独学で水墨画を習熟し、日本で最初の文人的な

水墨画と見なすべき存在だとしている。

「本業とは関わりのないところで、みずからの楽しみのためにのみ絵筆をとる素人画家をいま

仮に文人画家と呼ぶとすれば、ここで伝えられる玉畹梵芳という室町時代の禅僧は、日本最初

のそれらしい文人画家といえるだろう」(本書)

竹斎読書図 周文 室町時代・15世紀

周文も生没年は明らかではないが、日本に水墨画が定着した十五世紀前半から中頃にかけて活

躍した禅画僧。

水墨画の師は相国寺の如拙と伝えられ、宋元画は勿論のこと、朝鮮にも渡っており、朝鮮画に

も学んでいる。

将軍足利義教の御用絵師として仕え、雪舟などのすぐれた画人たちをその門下から輩出したと

伝えられている。

周文は、「心絵(心画)」の名人として心敬の『ひとり言』のなかに出てくるという。

「同じき心絵かく人数をしらず。さる中にも周文禅学ならびなかりし、もっとも第一と也」

「心絵」というのは、現実によらずに心にのみ想い描く詩的な水墨山水であり、胸中に深く刻

まれた山水。それが秀でていると心敬は評した。

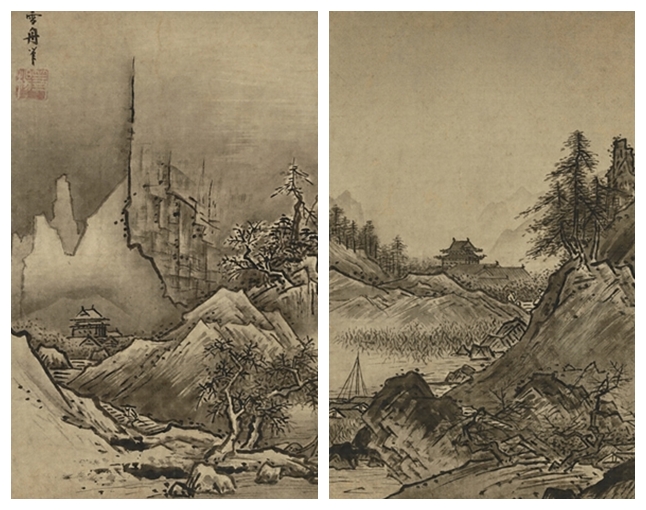

山水長巻 (部分) 雪舟等楊 (文明十八〈一四八六〉年)

秋冬山水図 二幅 雪舟

その周文から学んだといわれているのが雪舟であり、大内氏の貿易船に乗って明代の中国へ旅

もする。

滞在三年と短い期間だったが、本場の絵画を学び、その地を観察する機会にも恵まれる。

帰国後は、大分の天開図画楼(てんかいとがろう)という画房(アトリエ)を開き、諸国も遍歴し

日本の自然も描いた。

南宋院体画を中心に宋元画を咀嚼し、明代の浙派(せつぱ)の新様式も吸収し、独自の絵画様式

を確立した、といわれている。

「中国に学び、その吸収と消化に努めた日本の水墨画は、雪舟によって一度成熟の高みに到達

した」(本書)

松岡正剛氏は『山水思想』の中で、雪舟を「絵画上の編集をはじめたのである」として「変化

をつくり、関係を動かし、新たな生まれてくる意味を汲み上げながら発見することである」

と論じ、「雪舟は「山水」と「自分」とがかさなるように水墨画の結構を描いた画家だったと

見るべきであろう」と評している。

その「胸中の山水」「心絵」は周文からも感じられるが、大胆に表現したのが雪舟ということ

なのかもしれない。

さらに松岡氏は、「雪舟が生きた時代とは、その「和漢のフュージョン」がはじまる世紀なの

だ」とし、「雪舟の実験」としている。

瀟湘八景図 相阿弥

それは相阿弥にも当てはまる。

相阿弥は生年は不明だが、雪舟とほぼ同時代を生き、足利将軍の側近で、唐物や唐絵の鑑定や

鑑定方法などについて責任をもつ立場にあった同朋衆であり、水墨画の作画も善くした。

能阿弥、藝阿弥に続いて活躍するが、その相阿弥と父子、孫の関係にあったか否かは、明らか

ではない。

「“和漢のさかいをまぎらかす”努力は、周文や、その弟子の世代、相阿弥の祖父とされる能阿

弥の場合などと、明らかに違って、意識的である」(本書)

「玉澗や牧谿の水墨画の長所とするところを充分に理解したその上で、日本人の自然観と“陰翳

礼讃”の美学になじませるべく、“漢文”から“和文”への転換キーを操作する、そうした和様化の

したたかな試みこそが積極的に追求される時代となったのである」(本書)

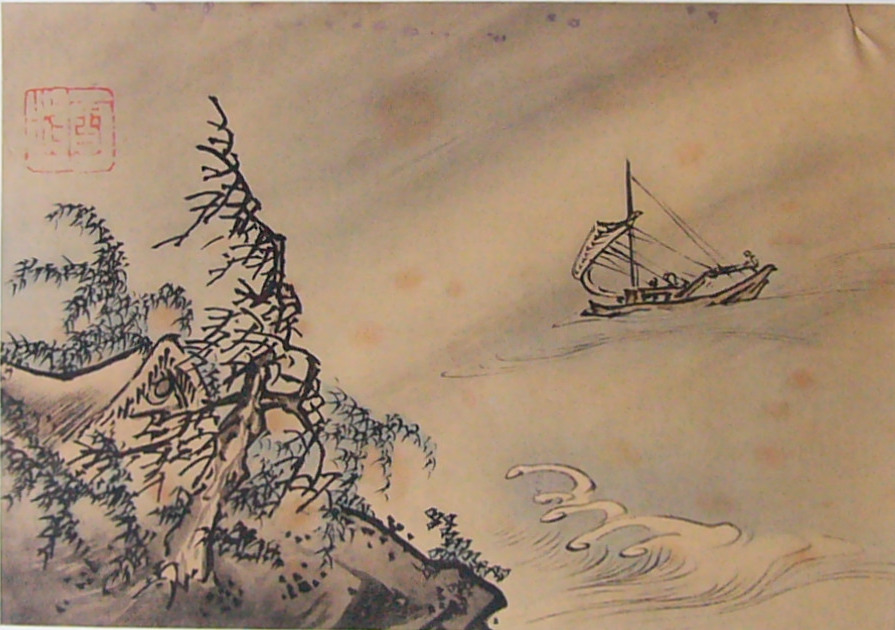

風濤図 雪村

雪村自画像

雪村は雪舟の後継者であると自認し、戦国時代の常陸国(茨城県)太田の佐竹氏の一族の長男と

して生まれ、家督争いを避けて出家し、禅僧となった。

東北、関東各地を遊歴し、大名や高僧などの東国の文化人らと交際し、愛顧を受けた。

水墨画による日本最古の自画像を描いたといわれている。

「着想は常に人の意表をつき、先人の足跡の上をそのままには踏もうとせずに、どこかに独創

の新しい趣向を加えようと努める。筆を走らせれば奔放にして狂逸、墨を荒々しく用いても、

古法につながる雅な調和が保たれている。実際のところ雪村は、新しいようで古いところもあ

り、狂っているようでさめている不思議な画家だ」(本書)

花鳥図襖 狩野永徳

許由・巣父図 狩野永徳

狩野永徳は法華アーティストであり、桃山時代の絵画傾向を主導した巨匠。

フェノロサから「日本のミケランジェロ」とよばれた祖父の元信の感化を受け、和漢融合を大

胆に展開させ、信長、秀吉などにも信認され、城郭や宮中の御殿、大寺院などにも大壁画の建

筆を振るった。水墨画も得意としていた。

松林図屏風 長谷川等伯

「“和漢の境をまぎらかす”ことをさらに一歩進めて“和”に居直り、“我”を表わそうとすれば、

相阿弥の水墨画はそのまま、長谷川等伯の「松林図屏風」へと直接につながっていくことだろ

う」(本書)と評価する長谷川等伯も法華アーティストだった。

桃山時代、狩野派をおびやかすまでに活動した長谷川一派の総師であり、「雪舟五代」を自称

し、和漢の水墨画の伝統を理解し、その上に独自の作風を開拓した。

先述した松岡氏はそれを「等伯の自由」としている。

「その、湿潤な大気と清新な朝の光とが睦み合いながら演出する日本の自然の清浄優美、かつ

静謐なドラマを、桃山の画人長谷川等伯は、中国から習い覚えた水墨画法を今や完全に消化

し、応用して、親しみ易く、実感的に表現しおおせているのである。

日本水墨画の自立、大成を宣言する記念碑的作品と評価されるこの名画が、実は屏風画の完成

作ではあり得ず、ほんの草稿、下書きとして描かれたものらしいというのだから、驚きであ

る」(本書)

著者によれば、慶長三年頃を境として、等伯も狩野派も作風を劇的に変容させる、と指摘して

いる。

花鳥図襖 海北友松

海北友松も桃山画壇の巨匠の一人であり、江戸時代を通じて存続した海北派の開祖。

戦国大名浅井家の重臣海北善右衛門尉綱親を父として生まれるが、父や兄たちは織田信長軍と

の戦いによって戦死してしまう。友松は、幼くして東福寺に喝食として入った。

絵を狩野家や南宋の画風から学び、個人様式を確立し別の一派を立てた。武門として再興を果

たせなかったことが、生涯の憾み、負い目となってもいた。

雪中梅竹遊禽図襖 狩野探幽

狩野探幽は、数え十六歳の元和三年に徳川幕府の御用絵師となり、後に宮内卿法印に叙せられ

る誉れも得た。

狩野派の画風を和様化させ、江戸狩野様式を通じて絵画界に影響を及ぼしたとされ、幕府と諸

藩の御用絵師の座を独占する体制の基礎を固めた。

「探幽については・・・狩野派の絵画様式を一変させてしまったという歴史的な評価が、江戸時代

に定まっている。その変容の核となるのが、和画化の推進ということで、大和絵の画法と主題

とを積極的に採用した点が直接的な表れとすれば、間接的には漢画技法の略化、和様化もいち

じるしかった。

平たくいえば、かつて平安時代に漢字の草体にならって平仮名を生んだと同じような、水墨画

の“仮名”化が、大いに進められたのである」(本書)

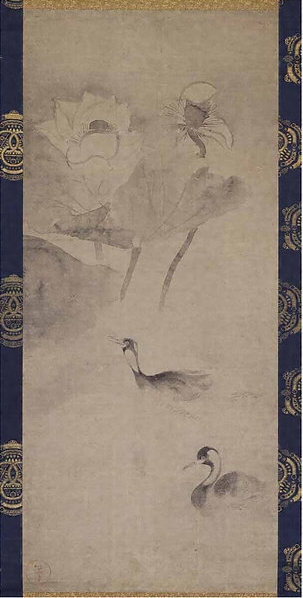

蓮池水禽図 俵屋宗達

俵屋宗達は、桃山時代の京都に、無名の町絵師として活躍し、絵屋俵屋を経営、金碧画や水墨

画、金銀泥絵などの多様な作域にわって琳派様式の基礎を確立した。

本阿弥光悦や千利休らと親しく、宮廷文化人らとも密接な関わりをもち、町絵師としては異例

の法橋にも叙せられている。

「宗達は水墨画を自己流に消化する過程で、どうしてもとらわれざるを得ない唐様の眼鏡を思

い切って取り外し、日本人、それも京都の町人としての自分自身の裸眼をもって、周囲の自然

に親しい目をそそげるようになったのであろう」(本書)

躑躅図 尾形光琳

竹梅図屏風 尾形光琳

尾形光琳は、四十歳以降に本格的な作画活動に入り、晩成の画家。

京都の高級呉服商雁金屋の当主の次男として生まれ、父の没後の窮乏生活を救うために、趣味

として習った絵画を専門の職業として自立する。

元禄文化を代表する画家であり、デザイナーでもあった。弟には陶工の尾形乾山がいた。

父などから学んだ狩野派の画法を基礎として、宗達風を継承し、独自の様式を確立、江戸にも

滞在して雪舟や雪村、漢画の伝統にも学び、京都に帰って、屋敷の二階にアトリエを構え、

画業に精進した。

雪中老松図 円山応挙

雪松図屏風(左隻) 円山応挙

円山応挙は農家の生まれだが、江戸時代中期に京都で活躍。

眼鏡絵などを通じて西洋画法にも親しみ、新来の写実的な中国画にも影響され、写生の重要性

にも開眼していく。写実性と装飾性を調和させ、温雅な絵画様式を確立し、一派を興した。

長澤蘆雪などのすぐれた門人も輩出させ、円山派は四条派とともに京派とも呼ばれ、明治以降

近代日本画に継承されていく。

そんな応挙に対して、同時代に活躍した上田秋成は次のように評している。

「絵は応挙が世に出て、写生という事のはやり出て、京中の絵が皆一手になった事じや。

これは狩野家の衆がみな下手故の事じや」(『胆大小心録』)

「現実の視覚体験に根ざしながらその印象を概念的に整えて、装飾の域にまで美化する。

形似から写意へ、それは応挙の揺るぎない信念であり、一貫した方法論であった」(本書)

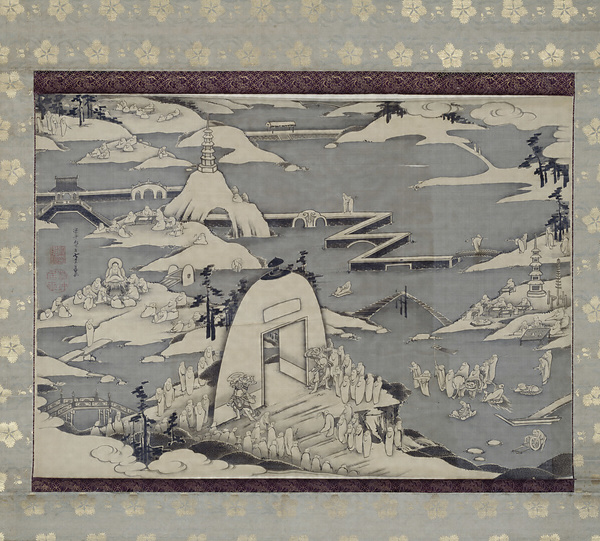

竹図襖 伊藤若冲

石峰寺図 伊藤若冲

青物問屋の長男として生まれた伊藤若冲。

家業を継ぐが、趣味として習った絵画を偏愛し、家業を弟に譲り、作画に専心するために分家

独立した。

狩野派に学ぶが疑問を持ち、中国の古画に写実の画法をたずね、即物写生の実践にも努め、

超現実の視覚も開き、動植物の幻想的な形姿も造り出し、人々を驚かせた。

モザイク画法、拓版画法、水墨では筋目描など、親奇の画法を独創し、自由奔放な境地を開拓

した。晩年は、仏伝と五百羅漢の石像群を石峰寺の裏山に完成させてもいる。

「不器用なほどに生真面目な在家の仏教信徒で若冲という居士号を得ていた彼は、寡欲な性質

もあずかって、たとえ作画の報酬としても斗米、すなわち画料を受けとることがあっても、そ

のまま仏寺の荘厳のために充ててしまうことが多かったようだ」(本書)

群仙図屏風 曽我蕭白

寒山拾得図(寒山) 曽我蕭白

奇矯な作風と行状により、狂人と目され、江戸時代きっての異端的な画家として知られる曽我

蕭白。

京都の商家に生まれ、本名は三浦だったらしい。狩野派で絵を学び、独自に室町時代以来の曽

我派の画風を慕い、その後継者を自任して曽我姓を名乗り、蛇足軒と号した。

人気のあった応挙の温雅な絵画を憎み、対立して批判した。

しかし、文人的な気質も兼ね備えており、詩趣を盛った山水画に沈潜することもあった。

「熱い陽性の狂気から、冷たい陰気の魔性へと、蕭白の画業の軌跡は、通俗の慣性に反発する

ことで終始一貫していた。

それ故に、支持、愛好する人と、嫌避し、憎悪する人とに、鑑賞者の側も大きく立場を分けも

するのだろう」(本書)

月夜山水図 長澤蘆雪

山城国(京都)淀藩の武士の子として生まれた長澤蘆雪。

後に長澤氏の養子となったと伝えられ、淀藩主稲葉丹後守に仕えた。

絵は円山派に学び、写生的な画風に習熟するが、三十歳代に入る頃から、描写技術を駆使する

機知的な制作に個性を光らせる。

その後、応挙の名代として各地を巡暦するが、一時応挙から破門されたと伝えられ、画風によ

るのか性格によるのか、その理由は明らかではない。

「「月夜山水図」は、その最高度に洗練が行き届いた文字通りの名作であり、滋潤な山間の夜

気が月の光に戯れて山や木を包み、あるいは浮かび出す幽玄の趣を、実にみごとに、端的に伝

えてくれている(中略)

外見は剽軽な蘆雪の内面、こうした詩人の魂が宿っていたことを知って、ほっとするのは私だ

けだろうか」(本書)

瀟湘勝概図屏風 池大雅

六遠山水図 幽遠 池大雅

日本文人画(南画)の大成者として、与謝野蕪村と並び称される池大雅。

京都西陣に銀座役人の子として生まれたが、四歳で父を亡くし、母親に漢学や書道の師につけ

られた。

七歳の時には黄檗山万福寺で書を披露したところ、中国人の住職に神童と称されたという。

十代半ばに扇屋と彫印店を開き、中国の文人趣味に応じた書画篆刻が評判となった。

長崎経由で輸入された中国文人画の実例に学び、南宗画を中心に、琳派や大和絵、西洋画にも

影響を受け、独自の画風を形成した。門人も多く妻にも教えて女流の文人画に育てた。

文人らしく、また旅をよくした。

「文人画家池大雅の画室は大層狭かったので、屏風や襖の絵を描くために大きな料紙を広げる

余裕がなかった。そうした事情もあって、晴天の日を選び、家の前の空地に白い砂を撒いて、

その上で筆を振るったというのである」(本書)

夜色楼台図 与謝野蕪村

新緑杜鵑図 与謝野蕪村

芭蕉以後最大の俳人であり、日本文人画(南画)の自立に貢献した与謝野蕪村。

二十歳のときに江戸に下り、俳諧を学び、師が没すると江戸を去り、関東・東北を巡歴した。

三十歳半ばに京へ上り、讃岐(香川)などに遊歴したが、五十三歳以降京都に定住した。

絵は独学であったといわれ、六十三歳以降の最晩年に傑作を集中さえている。俳画に新境地を

開いてもいる。

「流暢で、しかも独特の癖をもった仮名書きの草書体が、これまた画俳と調子を合わせて、

文人画の理想とする詩書画三絶の境地を、いかにも和風に、俳諧化して実現させているのであ

る」(本書)

凍雲篩雪図 浦上玉堂

淡彩山中結廬図 浦上玉堂

琴と詩と酒とともに書画を愛する自由な文人生活をおくった浦上玉堂。

武家に生まれたが、その身分を捨て、二人の子供を連れて脱藩し、諸国を放浪した。

晩年は京都に定住し、頼山陽や田能村竹田らに敬意を捧げられたが、一般の評価は低かったと

いう。

玉堂の号は、明の顧元昭の作になる「玉堂清韻」と銘をもつ七弦琴を入手したことによる。

琴とともに酒を愛し、酔えば琴を弾き、興が高まれば山水画も描いた。

ブルーノ・タウトや実業家の大原孫三郎や川端康成などが、玉堂の画を好んでいたのは有名な

話。

「玉堂は、生前、七弦琴の奏者としての琴士をもって、自任していた。

また好事の文人として、読書を好み、詩文を作り、書画に遊んだ。

それらの文雅の道いずれも独自・独創の軌跡を残したことは、タウトにほめられるまでもなく、

玉堂みずからが誇るところであった」(本書)

青緑山水図 谷文晁

秋夜名月図 谷文晁

幕末化政期の江戸画壇に大御所として君臨した谷文晁。

江戸下谷根岸に、田安徳川家の家臣で漢詩人としても名高い谷麓谷(ろつこく)の長男として生

まれた。

父と同じく田安家に出仕し、田安家から養子に入って白河藩主となった松平定信の近習とし

て、絵画御用にたずさわる。

狩野派や中国画風に通じた渡辺玄対に師事し、和漢古今に通じて、総合的な作風を形成した。

人柄も包容力があり、渡辺崋山などの門下に育て、江戸や各地の文人墨客と交友を結び親しく

往来した。その門を叩いた田能村竹田は「潑墨惜しまざるは谷子文伍か」と言ったという。

「漢画系、大和絵系のいずれをも含めて今古の日本の絵画傾向に通じ、中国画は南北二宗の分

派のいずれに義理立てするでもなく、新古も問わずに積極的に接近する。

西洋画にも新鮮に反応し、まさに「八宗兼学」してみずからの選択によりその長所と思われる

ところを合わせ得て、折衷する」(本書)

鷹見泉石像 渡辺崋山

律儀だった万能人・渡辺崋山は以前に当ブログで取り上げている。

「洋画の合理的な画法の一つ陰影法が、精神性のために奉仕すべく東洋画法に折衷されてい

る。そのあたりの主体的な東西画法の奏合こそが、崋山の面目とすべきところで、師の文晁

も、肖像画の分野においては少なくとも、深みの点で一歩を譲らざるを得ないところがあっ

た」(本書)

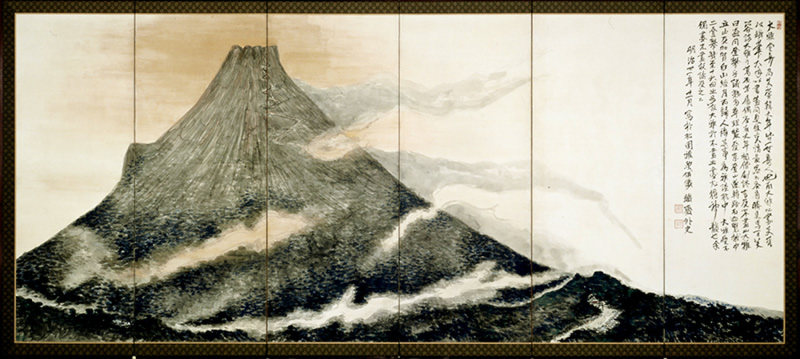

妙義山図・瀞八丁図(右隻) 富岡鉄斎

富士山図屏風(右隻) 富岡鉄斎

近代文人画の厳父と仰がれる富岡鉄斎。

京都の商人の家に生まれるが、幼少の頃に病がもとで耳が遠くなり、学問の道を志す。

書画を深く嗜むようになり、国学・儒学・石門心学・仏教などの思想に広く、深く通じていった。

勤王の志士と交わり、国事にも奔走し、安政の大獄には危うく難を逃れている。

二十歳の頃に歌人の大田蓮月尼と同居し、多大な影響を受け、維新後は神官として公職に就く

が、兄の死にともない京都へ帰り、在野の文人画家として後半生を送った。また旅も好み全国

を踏破した。

「かえすがえす鉄斎は不思議な画家だ。

尚古の保守主義者でありながら、過去の様式に泥むことが少しもなく、すべて自家薬籠中のも

のとした末に自己流に濾過してしまう。

老いてますますというよりも、老いの進むにつれて若やぎ、華やいで見える。

「古くて新しく、老いて若々しく」と、副題した所以である。

この新しさ、若々しさは、おそらく永遠の輝きを失うことがないだろう」(本書)

牡丹花 (墨牡丹) 速水御舟

早逝が惜しまれた近代の日本画家である速水御舟。

琳派の装飾美を近代に再生したともいわれ、水墨表現にも独自の境地を開いた。

「炎舞」などの名作を残した御舟だが、その最晩年の水墨画を好んだ著者が、雪舟らの大家に

列して二十四人の中に入れている。

「・・・水墨を用いて御舟ほどに「清冽の美麗」を表し得た人をほかに知らない。

その生涯を閉じる直前に、水墨の軽みを導入して雪解けの気配を見せていた御舟芸術のその後

の展開がどのようなものとなり得たのか、詮無いことながらついつい想いを馳せてしまうので

ある」(本書)

生々流転(部分) 横山大観

秩父霊峰春暁 横山大観

「堂々男子は死んでもよい」の横山大観も以前に当ブログで取り上げた。

「中国の学んだ水墨画法によってここまで日本の風土に即した表現が可能になったのかと、

思わず感慨に迫られるほどでさえある」(本書)

「日本において水墨表現を真に我がものとして駆使することのできた最高の到達点に、横山大

観は確かに立つ。そのことを証明するのは、そうした一見さりげない成果でこそあるようだ」

(本書)

本書では「中国に憧れた」水墨画だったが、いかにして「中国離れ」を興し、日本水墨画に至

ったのか、という一連の流れを辿っている。

本書で取り上げられてない画家もたくさんいるが、それでも通して読むことで「漢」から「和

漢」、「和漢」から「和」の変容が強く認識できる。

中国の水墨画を模範していた初期の頃は、技巧を重視していたからなのか、肩がこりそうな画

風だったが(それも好きなのだが)、相阿弥や雪舟の頃になると如実に変化が感じられ、永徳や

等伯の頃になると完全に消化して独創し、探幽で安定、宗達、光琳、応挙などが飄々と戯れ、

大雅や蕪村や玉堂などには余裕を感じ、文晁や崋山には西洋画との折衷などを、鉄斎や大観に

は移り変わる時代に水墨画を描いているので奥深さを感じる。

それらを著者の言葉に直すと次のような表現になるのかもしれない。

「中国の理詰めの水墨画は、その急所をついに日本人はつかめなかったようだ。

叙事的な文章を苦手として抒情的な詩を得意とするこの国の人は、墨おだやかに筆軽く、

半島の人とこれだけは違って淡白と清麗、そして時に豪奢、放胆の美質を愛してきた」(本書)

「水墨画」ではなく、和風に味つけした「墨絵」といったほうが落ち着く、

とも表現している。

「墨絵」の「モノクローム絵画の達人」二十四人を気軽に眺められるように、文庫にしてくれ

たことに感謝。

墨を磨り、

墨を磨り、

閑かに心を澄しながら、わたしは、

竹の根方の水引草をながめてゐる、

あの紅い点々の花、

その点々の一つに

露が一つ、

光つて、揺れる、

いい朝。