シー・パワーの歴史は主として、決してそれだけというわけではないが、国家間の争い、

相互に敵対するものたちの争い、しばしば最後には戦争となる暴力的な争いの物語である。

海上交易が諸国の富や国力に及ぼす深遠な影響は、海上交易の成長と繁栄を司る真の原則が見

出される遥か前から明らかだった。

竹田いさみ氏は上智大学大学院を経て、シドニー大学大学院で博士号取得し、現在は獨協大学

外国語学部教授。専攻は国際政治史。

研究の出発点はオーストラリアで、外交と安全保障を研究するためオーストラリアやイギリス

に留学されている。

その後は東南アジア広域研究へシフトし、現在は国境を越える問題を研究されているという。

また、マラッカ海峡やソマリアの海賊など、世界の海賊問題にも取り組んでいる。

そして近年では、海上自衛隊幹部学校に招かれ、海上幕僚監部の関係者などに対して、ソマリ

ア周辺情勢についてお話しされている。もちろん海賊についてである。

竹田氏の著作には、中公新書からは『物語オーストラリアの歴史』、講談社現代新書からは

『国際テロネットワーク』、ちくま新書からは『世界を動かす海賊』や『世界史をつくった海

賊』を著されている。上述の通りである。汐の薫を漂わせる研究者である。

日本人には珍しい「グローバル社会を見る眼」を有している。

竹田 いさみ(獨協大学外国語学部教授)と代表する著作

そんな竹田氏が著した本書では、約四〇〇年に及ぶ海洋の歴史を扱っている。

個人的には桃井の『海賊の世界史』の続きで読んだ。

しかし、当初の意図とは裏腹に、想像以上の収穫を得た。特に後半に関してはそうだった。

前半では、大航海時代に少し触れ、英蘭戦争以後の一七世紀〜一九世紀におけるイギリスの海

洋パワーとして発展した、パクス・ブリタニカの時代。

捕鯨業を軸に覇権競争に参画し、パナマ運河建設、二〇世紀には海軍力の強化を図り、三つの

大戦を通じてイギリスに取って代る海洋パワー(シーパワー)としての地歩を固めたアメリカ、

パクス・アメリカーナの時代。

著者自身も「前半部分とは書き方のトーンが異なる」と断りを入れているが、後半では一転し

て様相が変わる。

海洋が支配される時代から管理される時代への移行期として捉え、制度論、組織論、法律論、

政策論、現状分析が中心。

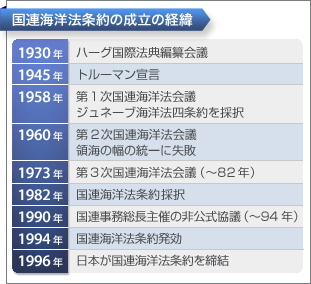

それは、二〇世紀における海洋革命と謳われた「トルーマン宣言」を軸に、アメリカ主導の新

しい海洋秩序の形成、国連海洋法条約の制定過程を詳しく見る。

そして、その海洋秩序に挑戦する中国の動向を検証し、「海上法執行」の主役を演じる日本の

対応を考察する。

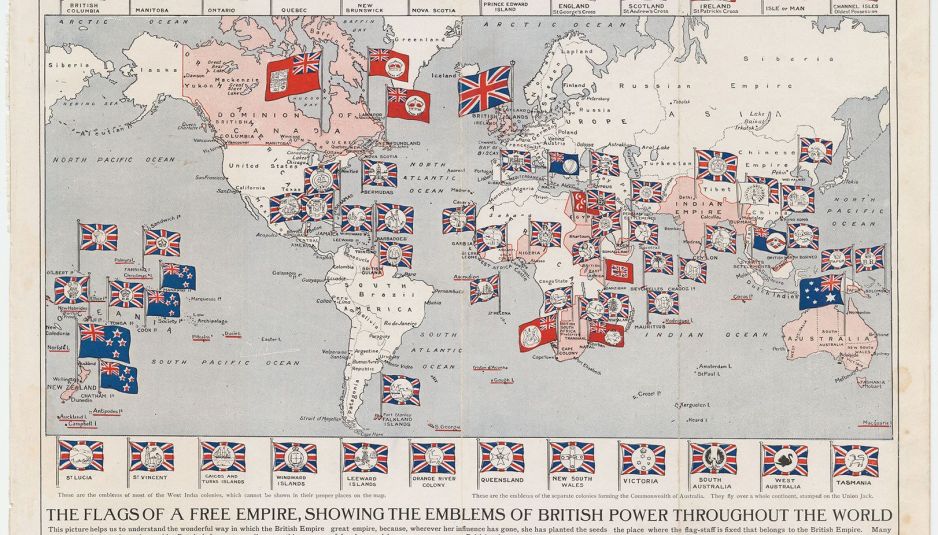

大英帝国(1910年)

一八世紀〜一九世紀に絶頂期を迎えたと言われる大英帝国だが、一六世紀のイギリスは小さな

島国で貧しく、輸出できるものは羊毛や水産物だけであり、その対外的競争力はほとんどなか

った。

そのため大規模な海賊行為を容認し、さらにはベルギーのアントワープでユダヤ系商人から借

金をして資金を調達していた。しかも借金の返済の時期が来ると海賊行為を行って返済金を工

面するということで、国庫を支えていた。

そんな国が如何にして海洋覇権を確立していったのか。

著者は、チューダー王朝の女王エリザベス一世が登場した一六世紀のイギリスから、一九世紀

にヴィクトリア女王が君臨した大英帝国の時代、イギリスが海外進出していった知恵と経験を

六つ挙げている。

(1)海賊や「冒険商人」が先兵となって、イギリスは一六世紀から一七世紀に海外進出を行い、

海洋の自由を謳歌した。

スペインやポルトガルの帆船を襲撃して財宝を略奪し、国王や女王に上納して国庫を潤した。

イギリスは海賊を活用して、スペインやポルトガルの海洋覇権を切り崩した。

(2)イギリスは海賊が優位の時代から、海軍優位の時代へ徐々に転換を図り、一七世紀の英蘭戦

争を契機に海軍が一大勢力へと成長していった。

捕獲したオランダ海軍の艦艇をイギリス海軍に編入することで、イギリスは短期間で海軍力を

増強させた。

(3)イギリスは海外進出に際して、海軍や貿易船の拠点を海外に整備した。

当時は帆船による移動であり、帆船が寄港できる島、岬、海峡に港湾を整備したと同時に陸軍

の駐屯地も海外に整備した。

海外植民地では、少数のイギリス人が現地で行政官や兵士をリクルートし、イギリスによる間

接統治を進めた。

(4)女王エリザベス一世が特許状を交付した東インド会社は、一九世紀にかけて東インド(イン

ド洋〜東南アジア〜太平洋)で貿易を独占した。

東インド会社のように、地域ごとに特定の貿易会社一社に貿易独占権を与え、イギリスは海上

貿易でネットワークを構築した。

(5)航海法の制定や廃止など、イギリスの国益にとって有利な海洋秩序を臨機応変に整備した。

海上輸送では、イギリスの船会社がイギリス発の定期航路を開設し、国際貿易をコントロール

した。

(6)イギリスは産業革命を成功させ「世界の工場」となり、経済的にも大国となり、海軍力を増

強する予算も獲得することができた。

なかでも(5)に注目したい。なぜなら、これは今の日本人に必要な観点であり、本書の後半の章

を踏まえる上でも重要な視点だからだ。

プリマスにあるブリタニア像と航海中に掲揚される英国海軍軍艦旗

イギリスは国益の実体が変わるたびに、領海設定の目的を変更してきている。

まだ貧しい島国であった一七世紀に、イギリスは「海洋領有権」を宣言している。

この概念は海のルールの制定のはじまりと言われ、こうして領海という概念が誕生していっ

た。その目的は、オランダ漁船がイギリス沿岸沖の好漁場に侵入し、魚を乱獲するのを阻止す

ることであった。いわば経済水域の設定という概念が導入されたという。

さらにイギリスは、航海法という法律を施行し、オランダやフランスの貿易船を締め出してい

く。この航海法によって、オランダ船やフランス船は、イギリス海域へ近くことを実質的に禁

止された。

イギリス周辺海域ではイギリス船のみが航行でき、イギリスの湾港を利用できるのもイギリス

船に限定するというものであった。

イギリスでは一四世紀から一七世紀後半に、航海法を幾度も改正しているみたいだが、実効性

があって歴史的に有名なのが、一六五一年のこの航海法であるという。

イギリスが航海法を廃止したのは、制定から約二〇〇年後の一八四九年。

大国としての自由貿易を謳歌し、「パクス・ブリタニカ」を築いたヴィクトリア女王の時代で

あった。産業革命によってイギリスは「世界の工場」となり、大英帝国を建設する段階になっ

て、ようやく航海法を廃止した。

そしてこの頃になると、今度は外国の密輸船を取り締まるために領海設定が必要となってく

る。イギリス本土に蓄積されている富や財を目掛けて押し寄せてきたヨーロッパ諸国からの密

輸船の取り締まりのためであった。

「イギリスの立場が強くなり、イギリスが儲かると判断した際には、航海法に目をつぶって英

領植民地と第三国との直接貿易を黙認した、建前と本音を上手に使い分ける国、それがイギリ

スである」(本書)

かつての世界の海洋には公海や領海に対する名称がなく、数百年にわたって各国が海洋をめぐ

って利権競争を繰り広げた結果、外洋と沿岸海域を区別する考えが発達し、一八世紀から一九

世紀にかけて領海制度が整えられ、その後にさまざまな用語や概念が生み出されてきた。

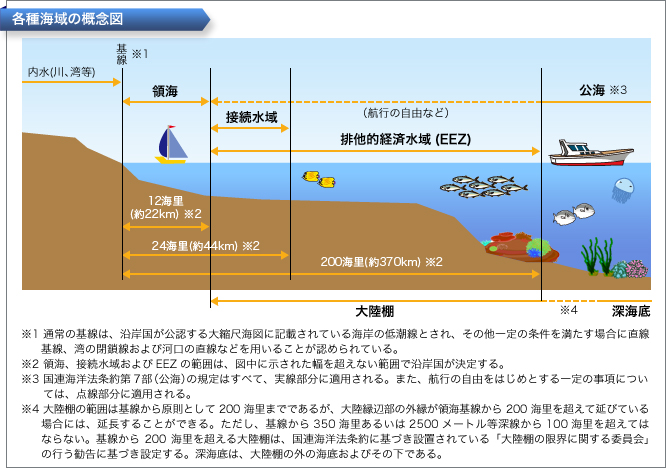

公海、領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、深海底などがそうであったが、各国に

よる利権のぶつかり合いの産物であった。

一八世紀から一九世紀にかけて、海洋大国へと躍進したイギリスは、自国沿岸沖を領有しつ

つ、一方で世界中の海を支配したいとの願望から、各国の領海はなるべく狭くするべしとの考

えで一貫していた。

密輸や密航、関税の取り締まりを行うために、領海の幅は必要最低限が望ましいとの考えか

ら、領海三カイリ(約五・六キロメートル)主義が生まれた。

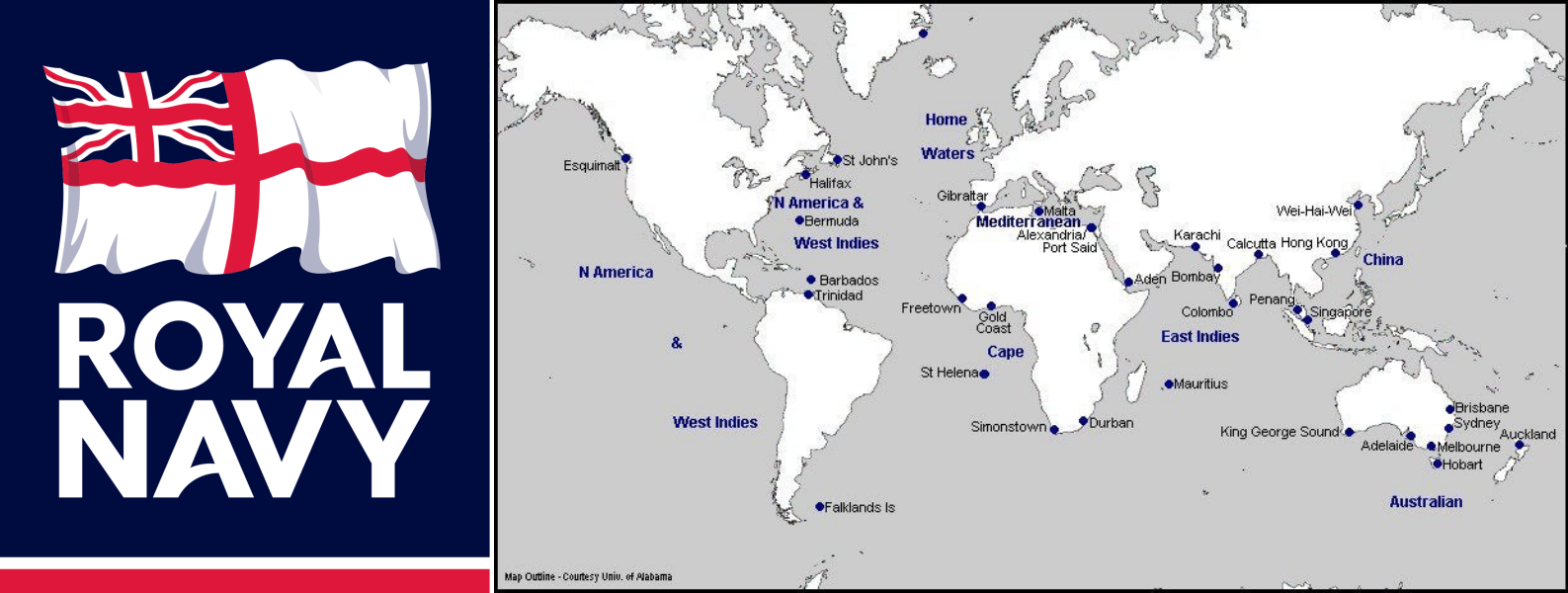

ロイヤルネイビーの基地(1914年)

イギリスは、帆船ルートの上にあるマルタ島やセイロン島などの島々、マラッカ海峡やジブラ

ルタル海峡のような海峡、大西洋からインド洋へ舵を切る喜望峰などの岬を、戦略的な要衝と

位置づけて恒久的な海軍基地を整備し、実戦用の戦闘艦を常駐させ、海軍基地を守るために陸

軍も併せて駐屯させた。陸軍の駐屯地はインド、西アフリカ、南アフリカ、オセアニアであっ

た。

そして、帆船から蒸気船が建造されるようになると、全世界で約一六〇ヵ所の石炭補給基地を

確保した。ウェールズ産の石炭をわざわざ運搬して貯蔵していた。日露戦争時の日本はこの上

質なウェールズ炭で旗艦「三笠」を出撃させた。イギリスはロシアには売らず、バルチック艦

隊は品質の悪い石炭であった。

さらにイギリスは、電信の海底ケーブル(電線)を敷設し、情報も支配した。

海外に海軍基地を建設し、海軍基地を守るために陸軍の駐屯地を併設すると同時に、官民が協

力して、全世界のイギリス植民地を電信でつなぐ海底ケーブル網を一九世紀末までに完成させ

た。

そしてこの頃には、フランス、ドイツ、ロシアなどヨーロッパ中核国を見ても、イギリス海軍

に単独で太刀打ちできる戦力を保持した国はなく、名実ともにイギリスは海洋大国になった。

さらには、海洋覇権を確実にするため、「二国標準主義」を導入した。

著者は、イギリスが海洋覇権を確立させたのは、海軍力のみが優れていたからではなく、民間

企業のグローバル展開によって、イギリス中心の海洋経済のインフラも整備したからである、

と指摘する。その通りだろう。さらにルトワックの言葉を付言すれば、

「戦闘に勝つのは重要である。しかし、それ以上に重要なのは、同盟国をリクルートすること

だ」

ということ。「光栄ある孤立」を捨ててまで、日英同盟を締結しているのだから。

これは重要な指摘であり、教訓だ。流石のルトワックである。

大英帝国の興隆は、本書ではもっと掘り下げて語られているが、長くなるのでまとめた。

しかし、そんなイギリスも第一次世界大戦により疲弊し、急速に国力が弱まっていく。

そして二〇世紀初頭、イギリスに比肩する海洋パワーとして躍り出てきたのが、アメリカであ

った。

アメリカに関しては、捕鯨を通じて本格的に海洋フロンティアを開拓し、地政学的な発想で海

を捉えていった経緯から説き起こしている。

長くなるので、ここでも掻い摘んでご紹介したい。

ペリー艦隊の航路

アメリカは捕鯨の全盛期の一九世紀前半から、世界各地に小規模の海軍「戦隊」を派遣し、

アメリカの貿易船と捕鯨船を保護していた。それはとても海軍プレゼンスといえるような代物

ではなく、アメリカ海軍史で見れば、(Old Navy=旧世代の海軍)の時代であった。

ペリー艦隊もアメリカが東アジア海域に配備していた東インド戦隊の主力艦で編成されてい

た。

その東アジア戦隊とは、香港を拠点にして東アジア海域におけるアメリカの国益を推進し、

アメリカ国民の生命と財産を守る目的で一八三五年に設立された戦隊で、一八六八年にはアジ

ア戦隊へと名称を変更している。この時代は、艦隊の名称はなかった。

浦賀沖に来航したペリー艦隊は四隻で編成されていたが、旗艦を除いて他の三隻は東シナ海に

展開していたものであった。ペリーは上海で待機していた汽帆船「サスケハナ」(帆船と蒸気船

の混合)を合流させ、この時に旗艦を「ミシシッピ」から「サスケハナ」に移している。

「戦隊」派遣の目的は、あくまでアメリカの貿易船と捕鯨船を保護するためであって、

海洋パワーという意識が働いていたわけではない。戦闘行為を前提とした軍事作戦ではなく、

地中海やカリブ海では海賊問題への対処という限定的な目的であった。

大西洋や太平洋では捕鯨船の保護を目的に、第三国に睨みを利かせるシンボリックな存在であ

ることに意味を見出していた。

「戦隊」を全世界に派遣した理由は、アメリカ合衆国がイギリスから独立したからであった。

一七七六年に独立宣言。

そして著者が強調して指摘していることが、アメリカにとって幸いだったのは、イギリスが太

平洋で領有化したのが、オーストラリアやニュージーランドなど赤道以南の太平洋海域であ

り、太平洋中部から北部にかけては手付かずの状態であったこと。

イギリスが領有化していない、空白となっていた地域がハワイ、グアム、フィリピンの島々で

あった。

アメリカは一九世紀末までに、これらの島々を領有することに成功し、アメリカ本土と中国大

陸をつなぐ貿易ルートを確保することができた。

さらに著者はいう。「アメリカにとって海洋支配や覇権のお手本は、やはりイギリスであった

ことは否めない」と。

「戦隊」時代が一九世紀を通じて約九〇年間も続いていたが、ある人物の登場によって、海洋

パワーとして戦闘行為を前提とした「戦隊」(Fleet=フリート)へと名称を変え、「艦隊」の時

代を迎える。その人物こそは、セオドア・ローズヴェルト(ルーズベルト)であった。

アメリカは一九世紀後半には経済成長期を迎え、世界有数の工業国に成長し、すでに世界一の

農業国でもあったが、明確な自覚のないままイギリスを抜いて世界一の経済パワーとなってい

た。こうした経済的な自信を背景に、アメリカはカリブ海と太平洋の島々の領有化を加速する

ことができた。

しかし、アメリカが本格的な制海権を獲得するためには、二つの大きな課題があった。

第一は、大西洋・カリブ海と太平洋を結ぶパナマ運河の建設。

第二は、イギリス海軍力と並ぶような巨大な海軍力を保有すること。

そしてこれらの課題に取り組んだのが、マハンをこよなく尊敬していた大統領セオドア・ロー

ズヴェルトであった。いずれもローズヴェルト大統領下で成し遂げられている。

パナマ運河は一九〇四年に着工し、一四年に開通している。

セオドア・ローズヴェルト(ルーズベルト)とアルフレッド・セイヤー・マハン

さらにローズヴェルトは、少数の側近と練り上げた「平和と親善を目的とした練習艦隊の世界

一周」を実行に移している。

その狙いは、日本を軍事的に牽制するものであり、大西洋艦隊を太平洋へ回航させ、有事には

アメリカの海軍を動員する決意を示したというものであった。しかも日本には寄港する予定も

なかった。当時の日米関係は緊張に満ち溢れており、両国の関係は最悪であった。

日本が日露戦争に勝利したことや、カリフォルニアでは排日運動が起き、反日感情も噴出して

いた。

ただ、日本側は機知に富んだ対応をし、アメリカ艦隊の訪日を強く要請し、横浜に寄港した際

には空前の歓迎行事を行なっていた。

これを境にして日米関係は好転し、同年には高平・ルート協定が締結された。

アメリカは経済力と軍事力に物を言わせて、軍の近代化を急速に推し進め、一九一〇年にはド

イツと肩を並べてイギリスに次ぐ世界第二位の海軍国となっていた。

第一次世界大戦が終結すると、アメリカは大国として自らの立場を意識するようになり、海洋

の世界で覇権を握る動きを加速させていった。

アメリカが具体的に描いていたのは、世界の海洋におけるイギリスとの共同覇権であったと著

者は説明している。世界大戦で経済は疲弊しきったとはいえ、イギリスは世界最大の海軍国と

して一目置かれる立場であり、アメリカがいきなりイギリスに取って代わることはできなかっ

た。その結果、イギリスと協力して、まずは共同で海洋覇権を確立する道を選んだ。

そしてその晴れの舞台が、一九二一年一一月から翌ニニ年二月にかけて、アメリカが開催した

世界初の軍縮会議であるワシントン会議であった。

アメリカが念頭に置いた主要国とは、自国に挑戦できる海軍力を持つイギリスと日本の二ヵ国

のみであり、この時、日本を唯一の仮想敵国と見なしていた。アメリカは日本の大国化を阻止

することに懸命であった。

ワシントン会議では海軍軍縮を目的とした五ヵ国条約(米英仏伊日)、中国の地位を保全した九

ヵ国条約(米英仏伊日+オランダ、ポルトガル、ベルギー、中国)、そして太平洋における領

土・権益なども含む現状維持を決めた四ヵ国条約(米英仏日)が締結された。

このような世界秩序を「ワシントン体制」と呼ぶ。

アメリカが主導してまとめ上げた海軍軍備制限条約であり、アメリカに有利なものとなってい

る。

軍艦の保有数では世界一であったイギリスとすり合わせ、アメリカはイギリスと共同歩調をと

って、日本の軍備増強を抑えることを画策し、それを実現した。

ワシントン会議に関しては、表向きはそうなのかもしれないが、もっと調べる必要があると感

じる。

一九二七年にスイス・ジュネーヴでも海軍軍縮会議が開催されているが、米英の利害が対立し

て決裂している。

一九二〇年代から一九三〇年代にかけての時代を「国際協調の時代」と言われるが、それを具

現していたのがワシントン海軍軍備制限条約であった。そしてこの「国際協調の時代」を演出

し、大国として海洋覇権を打ち立てようと動いていたのがアメリカであった。

「国際協調の時代」は、一九三六年まで何とか持ち堪えることができたが、第二次世界大戦へ

となだれ込む。

当時の世界にあって、空母機動部隊を運用していたのは日米英の三ヵ国のみであった。

この点でも日本は米英に恐れられていた。その後の展開はご存知の通りであり、海洋覇権はイ

ギリスからアメリカに移行していった。

前半の章では、イギリスが栄華を極めたパクス・ブリタニカの時代、石炭から石油への移行期

の時代、そしてアメリカが経済力と工業力を兼ね備えて海軍戦力の増強を図り、第一次世界大

戦、第二次世界大戦を経て、それに取って代わった時代、その背景が詳述されている。

新書ではあるが、予想以上に仔細に記述されている。ここではかいつまんで載せた。

後半の章では、アメリカの覇権の下、海洋が支配される時代から管理される時代への移行期、

制度論、組織論、法律論、政策論、現状分析に重点を置いて語られている。

本書は二面性を持つ。

ハリー・トルーマン

二〇世紀前半まで世界の海洋は、イギリスが中心となって採用してきた「領海」と「公海」で

区分され、単純に捉えられていた。

しかし「領海」と「公海」という図式を覆し、新たな海洋秩序を、一方的に宣言したのがアメ

リカであった。その背景には、捕鯨の衰退に伴う石油時代の幕開けという趨勢があった。

当初、石油開発は内陸で行われていたため、海洋とは関係がなかった。

しかし、内陸での開発が行き詰まると、太平洋に面して沖合の海底油田で石油を掘削する計画

が持ち上がっていく。

こうした国内での石油開発の延長線上に、トルーマン宣言がある(トルーマン・ドクトリンとは

別物)。

アメリカ合衆国大統領ハリー・トルーマン(在任一九四五〜五三年)は一九四五年九月二八日、

アメリカ大陸に接続する海洋に関して二つの宣言を発し、新たに「大陸棚」に関する権利と、

水産資源の保護・管理という新たな発想を掲げた。

これをトルーマン宣言とよび、前者を大陸棚宣言とした。

この「トルーマン宣言」は、もともとはフランクリン・ローズヴェルト(ルーズベルト)大統領

時代に構想されたものであるが、この宣言が後に海洋秩序に革命的な変化をもたらすことにな

っていった。

トルーマン宣言の前までは、世界の国々にとって海洋の支配とは、”海面”を支配することを意

味していたが、トルーマンは”海中と海底(地下)”を管理すると宣言した。

これによって「海上」「海中」、そして「海底(地下)」に関する三つの権利、海洋を三層構造

で捉える新たな着想が世界の海洋秩序に埋め込まれることになった。

トルーマン宣言は、アメリカ合衆国に接続する海底の土地(海床)・地下(大陸棚)は、公海の下で

あってもアメリカ合衆国に「管轄権」と「管理」の権限があり、またアメリカ沿岸沖の一定水

域を回避する水産資源は、アメリカ合衆国に「保護」と「管理」の権限があるとする政策文書

であった。水産資源の名称は伏せられていたが、明らかに対象としていたのは高価格のサケで

あったという。トルーマンは原油とサケを手に入れるために、トルーマン宣言を発表した。

しかし、同宣言は、国外向けに発表されたものではなく、国内向けに示されたのもであり、国

内政策そのものであった。

自国で豊富な油田を保有するアメリカでは、石油資源の開発と利用の権利を州政府と連邦政府

が、国内で争うという独特な構図が生まれていた。

あくまでも大陸棚の資源は特定の州に帰属するものではなく、連邦政府が所有することによっ

て、あまねくアメリカ国民全体の利益に寄与するという強い信念から、大統領宣言と行政命

令、「トルーマン宣言」が生まれた。

トルーマンは、州政府による油田開発を抑制し、連邦政府がその主導権を握るという明確な意

図をもってトルーマン宣言を発表した。これが海洋法で言及されるトルーマン宣言の顚末。

海の国際ルール法典化までの道のり

国連海洋法条約と海域分類

予想外だったのが、そのトルーマン宣言が次第に世界中に知れ渡り、多くの国々が原油が眠る

大陸棚の存在に関心を寄せ、またサケなどの水産資源を確保する必要性に気づきはじめたこ

と。

中南米諸国は相次いで二〇〇カイリの権利を宣言するようになり、世界中の海が無秩序に様々

な国々に領有化されてしまうとの懸念が生まれた。

南米のチリ、ぺルー、エクアドルの三ヵ国は、サンティアゴで一九五二年八月に国際会議を開

き、沖合二〇〇カイリに関して「主権および管轄権を有する」点で合意し、これを「サンティ

アゴ宣言」として採択した。

こうした領海二〇〇カイリの潮流はドミノ現象として、その他の南米諸国や中東やアジア諸国

にも広がっていった。それに対しアメリカの反応は、サンティアゴ宣言に反対し、強く抗議し

ている。

こうした懸念を払拭するために、公海における大陸棚や水産資源の取り扱いに関する国際会議

が何度も開かれるようになる。これもアメリカにとっての誤算のはじまりであったという。

その結果、一九五八年に第一次国連海洋法会議が開催され、大陸棚条約(正式名称「大陸棚に関

する条約」一九六四年発効)が採択された。水産資源の確保などについては、後に排他的経済水

域(EEZ)の概念へと発展する。

大陸棚条約の精神は、後の国連海洋法条約(正式名称「海洋法に関する国際連合条約」一九八二

年採択、一九九四年発効)の下地となり、現在に至っている。

大陸棚の海底と、地下及び海中の天然資源に関する国際ルールは、トルーマン宣言に根差した

ものであり、その意味で伝統的な海洋秩序に革命をもたらした。

「海の憲法」ともいわれる国連海洋法条約が締結されるまでに、国連が主導した海洋法会議

は、一九五八年から一九八二年にかけて三次にわたり招集されている。

上述のように、第一次国連海洋法会議は一九五八年、第二次国連海洋法会議が一九六〇年、そ

して第三次国連海洋法会議は一九七三年〜一九八二年の一〇年間にわたって断続的に開催さ

れ、国連海洋法条約が採択された。

1975年の海洋法会議の様子

ジュネーヴでの第一次国連海洋法会議では、ジュネーヴ海洋法四条約が一九五八年四月に採択

されている。

①大陸棚に関する条約

(CCS:Conven-tion on the Continental Shelf)

②領海及び接続水域に関する条約

(CTS:Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone)

③公海に関する条約

(CHS:Convention on the High Seas)

④漁業及び航海の生物資源の保存に関する条約

(CFCLR:Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High

Seas)

これらの四つの海洋法条約が統合される形で、一九八二年に国連海洋法条約(正式名称は「海洋

法に関する国際連合条約」)が産声をあげる。国連海洋法条約は、このジュネーヴ海洋法四条約

を基本的枠組みとして、深海底などの新たな考え方を加えながら発展的に形成されたもの。

上述のジュネーヴ海洋法四条約で②の「領海及び接続水域に関する条約」(通称「領海条約」)

という条約名は決めたが、このジュネーヴでの会議では実際、領海三カイリ(日本が主張)にす

るのか、六カイリ(アメリカ、イギリス、カナダが主張)か、それとも一二カイリ(途上国が主張)

かについての合意形成ができなかった。

「領海」一二カイリとは、「領海の幅」が一二カイリという意味であり、「幅」とは、海岸の

基線から外側、沖合に向けての海域までの距離を意味する。

先述したように、一八世紀〜一九世紀に海洋大国を謳歌していたイギリスは、世界中の海を自

由に航行したいとの理由から、領海はなるべく狭いほうがよいとの考えで一貫していたが、世

界の趨勢に流されて一ニカイリを採用した。アメリカもほぼ同じ理由である。

長くなるので取り上げないが、その他にも、接続水域、公海、領海、無害通航、大陸棚、深海

底、などの概念を詳しく説明している。

国連海洋法条約。正式名称は「海洋法に関する国際連合条約〈UNCLOS:United Nations

Convention on the Law of the sea)」で、一九八二年採択、九四年発効。日本は一九九六年に

批准・公布した。ジュネーヴ海洋法四条約の集大成。

国連海洋法条約は「海の憲法」とも呼ばれ、現在の海洋秩序の大きなフレームワークを作り出

した点で画期的な条約でもある。

この条約では、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底などに関する国際的

なルールを示した。

領海・排他的経済水域について

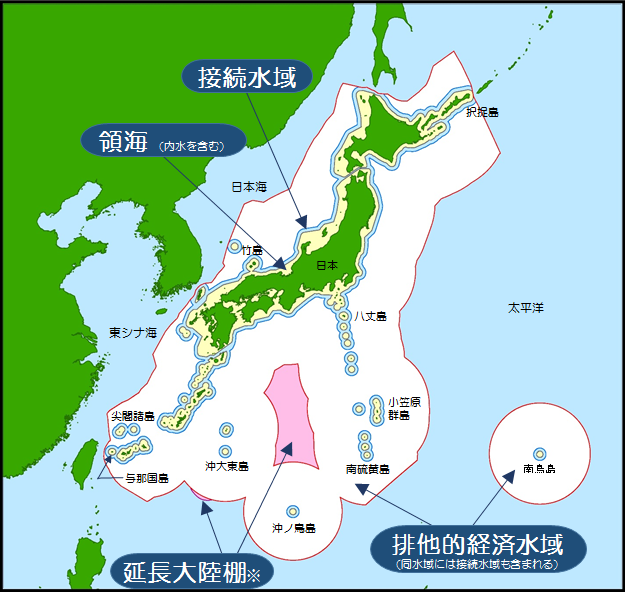

日本は国連海洋法条約を受け入れ、この条約下の海洋秩序を守るという立場を堅持している。

なお、日本は伝統的に三カイリ派であったが、世界の動向を睨みながら、一九七七年に「領海

及び接続水域に関する法律」(領海法)を制定し、領海を一二カイリに決めた。

しかし日本は、領海一二カイリを適用しない例外の海域を設けている。

日本列島を囲む五つの海峡を「特定海域」に指定し、三カイリを維持したからであった。

五つの海峡とは宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隈海峡である。

北海道と青森県を隔てる津軽海峡のほぼ中央部は、日本の領海ではない。

なお、アメリカはこの条約に調印していない。

最大の理由は、「深海底」と呼ばれる深い海底における資源開発のあり方をめぐって、反対の

立場を示しているからだ。

深海底には、レアメタルやレアアースなど希少資源が眠っている。

この深海底の管理や開発に関する条項が盛り込まれたことで、アメリカは国連海洋法条約を拒

否することになった。中でもアメリカの保守派が、資源開発の自由を奪われた、として強く反

対した。

国連海洋法条約では「深海底及びその資源」を「人類共同の財産」(第一三六条)と規定してお

り、特定の国家が領有し、管理や開発することを禁じている。深海底とは、沿岸国の大陸棚の

外側にあって、いずれの国の管轄権も及ばない海底、及びその下を示している。国連海洋法条

約は「深海底」の条項には、あえて英語で「ザ・エリア」と記した。

深海底に関する条項は、明らかに途上国の利益を反映しすぎており、アメリカの国益を完全に

無視しているとの考えから、アメリカは国連海洋法条約そのもにノーを突きつけた。

途上国による資源ナショナリズムの高揚感が続く中、大国アメリカやイギリスの同意を得られ

ないまま、一九八二年に国連海洋法条約が成立し、新たな海洋秩序が誕生してしまった。

そんなアメリカは国連海洋法条約へ参加しないことを決めた際に、独自の海洋政策を一九八三

年三月一〇日に発表した。ロナルド・レーガン大統領が発表したもので、一つの宣言と一つの

声明より成り、同じ日に大統領宣言と声明を同時に発表した。

著者によれば、そのアメリカの海洋政策は、深海底の条項を除いて国連海洋法条約の海域に関

する枠組みを受け入れ、海洋に関する国際的な慣習法の伝統を尊重するというものだという。

レーガン大統領は、海洋政策に関する声明を発表することで、アメリカが国際社会と対峙する

のではなく、国連海洋法条約の精神と枠組みを十分理解していると示しながら、深海底の開発

に関する国際海底機構のような組織は認めないと明示した。

今問題になっているWHOもそのような流れになるのかもしれない。

アメリカやイギリスなどの海洋パワーが深海底に関する条項に拒否反応を示したことを受け

て、同海洋法条約の見直し作業が行われ、一九九四年七月に国連総会では「一九八二年一二月

一〇日の海洋法に関する国際連合条約第一一部の規定の実施に関する協定」が採択された。

これを「実施協定」と呼ぶ。

条約そのものを修正することはできないので、「実施協定」を採択することによって、実質的

に条約を修正した。

この「実施協定」では、アメリカやイギリスなど海洋パワーの加盟を意識して作成されたこと

がうかがえ、専門機関の権限を縮小して組織の効率化を図り、深海底の開発に「市場経済原

則」を導入する点も盛り込まれていった。

さらに国連は深海底を管理するための専門機関として「国際海底機構」を一九九四年一一月に

設立し、事務局をジャマイカの首都キングストンに置いた。同機構の目的は、深海底の鉱物資

源を管理することで、深海底における活動を組織・管理することとされた。

このような動きによって、ようやくイギリスは一九九七年七月に加盟への申請書を提出し、翌

八月から正式な締約国となった。しかしアメリカは、依然として門を固く閉ざしたままだ。

なお、国際海底機構に対する有力な拠出国は日本である。

しかし、重要な点は、「法の支配」としての国連海洋法条約を実効性のある海洋秩序として機

能させてきたのは、アメリカや西側諸国の軍事力によって担保されているからである。

国際社会は三〇年以上の歳月をかけて、海洋ルール「国際海洋法条約」(一九八二年成立、九四

年発効)を誕生させたが、これに挑戦的な態度であるのが中国だ。

中国は国際社会の一員となるべく、一九九六年に国連海洋法条約に批准したが、批准する四年

前に国内法としての「領海法」(一九九二年二月発効)を制定している。

中国の領海法は国連海洋法条約を尊重しつつつも、国連海洋法条約に縛られないことを明文化

したもの。

国連海洋法条約を全面的に受け入れるわけではないという意志のもと、独自の海洋戦略を実行

するための予防線として著者は捉えている。

しかし、中国の領海法は以下の三つの点で、国際的な海洋ルールに抗し、また国際ルールを受

け入れていないと指摘する。ちなみに、アメリカは深海底条項には反対したが、海洋秩序には

支持を寄せている。

第一は、中国が周辺海域の島々をすべて領有していると一方的に宣言している点

第二は、外国の「軍用船舶(軍艦など)」に対して「無害通航」を禁止、中国政府からの事前許

可を求めている点

第三は、領海と接続水域を一体化して捉えることを可能とし、海洋問題の解決には人民解放軍

を動員することを明記している点

本書では一点ずつ具体的に論じられているが、まとめると、中国は国際ルールとしての海洋法

条約を、中国に有利な条文は受け入れ、不利な条文は受け入れないという方針を採用してい

る。ダブルスタンダードが顕著だ。中国はこの問題に限らず、他の問題にもこのダブルスタン

ダードの方針を採用している。まさに岡田英弘氏が指摘していたように、

「中国人にとって、言葉は言葉、行動は行動、現実は現実で、別である」

「本心というものは、かならず二股以上である」

ということが見事に当てはまる。

そして、そのような文脈の中で、中国が近い将来、海洋の国際ルールに変更をもたらす三つの

危険性も挙げている。

第一は、「海洋国土」構想

第二は、海外の港湾管理

第三は、尖閣諸島が位置する東シナ海への海外進出

第一の「海洋国土」という概念は、領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)三つを統合して「海

洋国土」として理解するもので、これらのすべての海洋が国土であるとしている。

これは陸軍関係者にとって海洋の国際秩序は複雑で、理解しにくい対象であるので、「海洋国

土」で一本化して理解しようとするもの。それはルトワックが指摘するように「彼らが海洋を

理解することがまったくできずに、ランド・メンタリティ(大陸的思考)によって考えている」と

いうことだ。

第二と第三もルトワックの文脈で捉えると、中国はシーパワーとマリタイム・パワーを理解して

いないということで落ち着く。

シーパワーより上位概念である「マリタイム・パワー(海洋力)」というのは、軍事力だけでな

く、関係諸国と友好な関係を持ち、その友好国との軍事的、外交的、経済的、文化的な関係に

よって形作られる総合的な力。

軍艦を寄港させると同時に情報交換するなどして、諸外国と良好な関係を築くことで存在感や

総合力を増すもの。海上ではそれぞれの国との政治関係によって、どの国と敵対し、どの国と

友好関係にあるかということが何よりも重要。

しかし、今の中国はカネで獲得しようとしている。中国はマリタイム・パワーを誤解していると

ルトワックは指摘している。特に第二に関してだ。

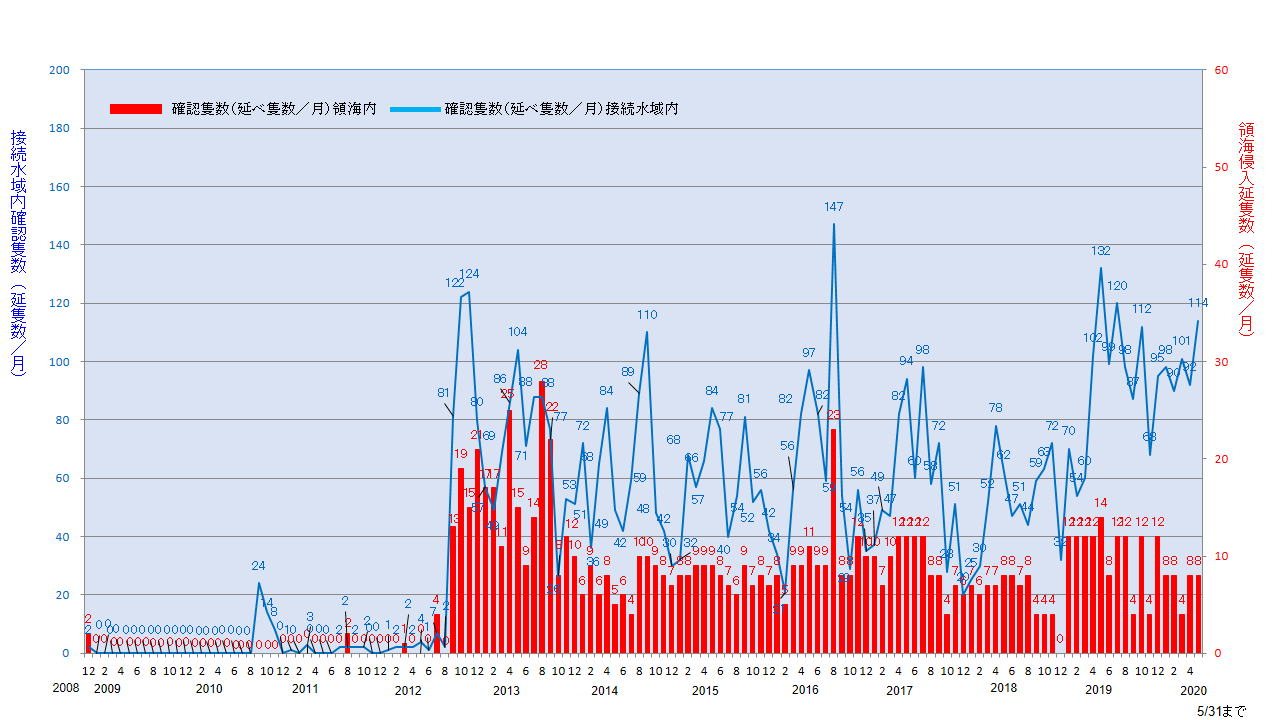

最終章では、その中国に対しての日本の対応を取り上げているが、海上の法執行機関としての

海上保安庁に重点を置いて論じている。

海上法執行とは、国内法である海上保安庁法や警察官職務執行法などに基づいて警察権を行使

するとともに、国連海洋法条約をはじめとする国際ルールを踏まえて、領海警備や排他的経済

水域(EEZ)の保全・管理・さらに海賊対処行動をすること。

そして、日本が打ち出している海洋における「法の支配」、国連海洋法条約を国際社会が遵守

する環境整備のためには、世界的に法執行機関を支援する必要があるとしているが、ただ、法

執行機関が万能であるわけがない、とも著者は指摘する。

尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処

本書では、尖閣についての日本側の対応や戦略を仔細に論じているわけではないが、著者は、

日本が国際社会をリードしつつ外交・防衛・法執行(外交力・軍事力・警察力)という海洋秩序

の装置を強化し、海洋秩序に挑戦する中国の進出に歯止めをかけなくてはならない、と最後に

述べている。

その具体的な尖閣の対応に関しては、海上保安庁の政策アドバイザーの小川和久氏の指摘を取

り上げよう。

日本が領海警備の根拠法として〇八年に定めた「領海等における外国船舶の航行に関する法

律」は国連海洋法条約に準拠し、「軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商

業的目的のみに使用されるもの」を適用除外としており、軍艦なみの治外法権を与えている。

漁業監視船や海洋調査船だけでなく、中国海警の白い公船も該当するから、海上保安庁の巡視

船艇は退去を呼びかけるしかできない。中国側の行動は、日本側の法制度の不備を衝いたも

のだ、と指摘している。領海侵犯に関しては2012年に一部改正されている。

長くなるので省略したが、詳しくは『日米同盟のリアリズム』の第Ⅲ部で記述されている。

海上保安庁の守備範囲

日本のような領海警備の法制度は、100%緊張が生じない国の間の海については通用するが、

領有権問題や資源開発問題が頭をもたげがちの東シナ海や南シナ海では何の役にも立たない。

先述した中国の領海法に小川氏も言及し、さらにベトナムも一二年に海洋法を制定したことに

も触れている。

それは両国の領海に入る外交政府の船舶と軍艦に対しては事前に許可を求めるように明記した

もの。中国に関してはこれも先述した。

そして小川氏は、「形ばかりの領海法を捧げ持ち、中国に悪口雑言を投げつければ退散してく

れるかに信じ込んでいるわれわれ日本人のおめでたさを、見つめ直してみたいものである」と

最後に指摘している。まずここから取り組まなければならない。

しかし、大前提には三〇年以上にわたる苦労の末に誕生した国連海洋法条約を蔑ろにしている

という中国を忘れてはならない。小川先生もそのことを念頭においての指摘でもあるだろう。

海洋民族として、海洋国家として謳歌するには多事多難であり、道半ばだ。

本書には多くの叡知が詰まっている。著者の意欲作でもあり、代表作になるのは間違いない。

地政学には、「マーレ・ノストロ」(Mare Nostro)というイタリア語の言葉があり、

mareは「海」、nostroは「われわれ」という意味で、もともとは「われらの海」という言葉。

海を国境とする国の多くが、この「マーレ・ノストロ」という考え方を推進して自国の利益を図

っている。