われわれは、われわれをとりまく外部世界とわれわれ自身の内部世界という二つの世界の間で

生きている。

人間がこれら二つの世界の間で自らの生命を維持できるのは、脳のはたらきによっている。

脳は、二つの世界から送られてくる情報を感知し、増幅し、分析し、統合し、調節して、われ

われに日々の行動指針をあたえてくれる。

この頭蓋に包まれた脆弱な物質のかたまりにすぎない脳のどこから、われわれ自身とわれわれ

の住む世界の確かな実在感が生まれるのだろうか・・・

人間の脳は、長い生物進化の歴史を内臓している。

人間が前期哺乳類から受け継いだ大脳辺縁系(情動脳)内で内部世界が外部世界に出会う場所が

確信の座であり、この確信を定型化して表現したいという大脳新皮質(理性脳)の衝動は、人間

から爬虫類から継承した大脳基底核群(反射脳)から生まれてくることを神経生理学的、臨床的

研究によって示すことがこの本の主な目的である。

『三つの脳の進化』ポール・D・マクリーン

ぼくが本書を手にしたのは、トラウマセンター創立者のベッセル・ヴァン・デア・コークが『身体

はトラウマを記憶する』の第二部第四章の中で、トラウマを負った人の脳を説明するときに、

「三位一体(三層構造)の脳」に拠っていたことをきっかけとしている。

しかし、この本の中でヴァン・デア・コークは、マクリーンの名前には触れてはいなかった。

なので、「三位一体」を手掛かりとして色々と調べたら、ポール・マクリーン『三つの脳の進化

』にたどり着いた。

しかも、探していたときには新装版も出版されていて、タイミングも良かった。

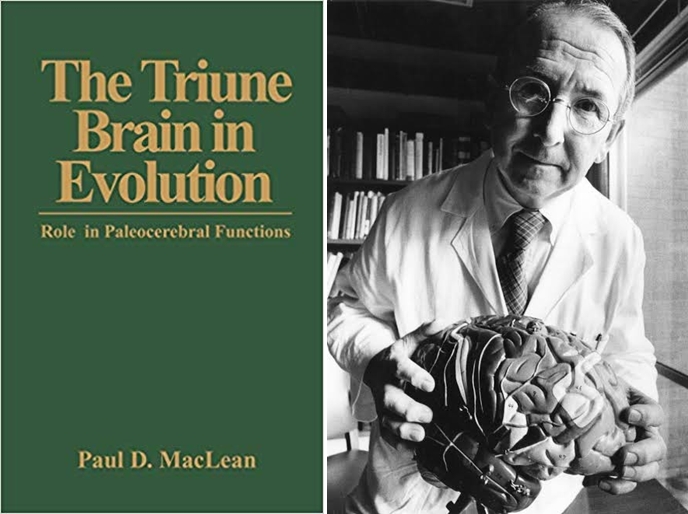

著者のポール・マクリーンは、一九一三年のニューヨーク生まれで、イェール大学、エディンバ

ラ大学を卒業している。

一九四〇年にイェール大学で医学博士号取得し、一九五七年に米国国立精神衛生研究所に入

所。一九七一年までは同所の神経生理学研究所所長で、そこから一九八五年までは同所の脳進

化と行動研究所所長を務めている。

半世紀におよぶ研究生活を通して、二〇世紀後半の脳科学の進歩と増え続ける心身障害者を同

時に見つめてきた神経生理学者、比較神経行動学者、臨床精神医学者である。

マクリーンは、一九八五年に研究所を定年退任後、一九四九年の第一論文以後から一九八八年

までに発表した自身の研究報告や論文類六五編、他の研究者による関連研究の総合報告をまと

めていたが、それらをベースにして著したのが、

本書『The Triune Brain in Evolution―Role in Paleocerebral Functions』(一九九〇年)。

邦訳は一九九四年に工作舎から出版されていたが、二〇一八年に新装版が出版され、ぼくが手

にしているのは装丁が美しい新装版。どちらも編訳と解説は法橋登(ほっきょう・のぼる)氏。

本書は二部構成になっていて、第Ⅰ部はマクリーンの「三つの脳の進化」(さらに四つに分類で

きる)、第Ⅱ部は編訳した法橋氏が学会誌などで発表した素晴らしい論文(マクリーンに触れて

いる)が収められている。第Ⅱ部は解説みたいなもの。

原著『The Triune Brain in Evolution』(1990年)とポール・D・マクリーン

マクリーンは本書の冒頭で“エピステミクス”を提唱している。

主観的自己と自己の内部世界と、外部世界の三者の相互関係を研究する科学分野はまだ存在し

なかったが、そのような研究分野は人間にかかわりをもつすべての研究分野から知識が必要に

なることは勿論だが、基本的には心理学と脳科学のうえに築かれるべきである、とマクリーン

は述べる。

このような研究分野を、ギリシア語で“自己の認識”を意味するエピステミクスと呼び、従来の

認識論“エピステモロジー”に対比して使っている。

エピステモロジーとエピステミクスの研究対象は同じではあるが、両者の視点は逆だとマクリ

ーンは指摘する。

エピステミクスの目的は自己の内部から外部に向けられた主観的見解の形成であり、認識論の

目的は外部から内部に向けられた科学的見解の形成。

エピステミクスは認識論の中核であり、認識論はエピステミクスを包む、という点で両者は切

り離せない。

両者からもたらされるものは、個別的、特例的な脳と集団的、社会的な脳の間の不可避の相互

作用であるという。

これを分かりやすく法橋氏が解説してくれているが、

動物の身になって動物行動を理解しようとするような研究態度を“エピステミクス”と呼び、

世界を擬人化し言語モデル化して納得する“エピステモロジー”、つまり従来の認識論と区別し

た、ということ。

さらに法橋氏は、神経生理学者としてのマクリーンの最大の業績は、高等哺乳類や人間の情動

活動を支配する大脳辺縁系の命名と、辺縁系の研究が諸科学の将来に果たす役割の指摘(エピス

テミクスの提唱)である、と述べられている。

マクリーンの時代には、ジョン・ロックの人間の脳は生まれたときは白紙であるが、経験と学習

によって知識がそこに書き込まれていくという考えや、それから二〇〇年後のパブロフによる

条件反射の実験で、大脳新皮質が経験と学習の座であり、ロックのいう白紙であることを示し

たこと、伝統的な心理学の新皮質が学習や言語表現の能力を備えているという考え、ある標準

的な教科書に記述されている、脳のはたらきの中心を学習と行動においている考え、文化人類

学の分野でも、人間の文化は人間から学んだものであるという考えが、一般的に想定されてい

た。

しかし、マクリーンが爬虫類と化石標本を比べてみると、今まで見えなかった爬虫類(爬虫類の

時代)から前期哺乳類(前期哺乳類の時代)を経て、哺乳類(哺乳類の時代)から人間にいたる大脳

進化の姿が浮かび上がってきたという。

それぞれの時代に発達した脳は、構造的にも化学組成の上でも、また進化の歴史からいっても

まったくかけ離れているにもかかわらず、人間の脳の中でそれぞれの独自の重い役割を果たし

ながら、三位一体となった神経組織を形成していることに、マクリーンは気がついた。

そして、このことから、人間の心理学的、行動学的特質は三つの脳―爬虫類脳、前期哺乳類

脳、哺乳類脳―の相互作用として理解されることが期待されるとマクリーンは提唱した。

三つの脳はそれぞれ主観と知性と記憶と行動計画と時間感覚をもっているが、ここでは三つの

脳をその代表的な役割から、発生順に反射脳、情動脳、理性脳と呼んでいる。

これがマクリーンの「三位一体脳モデル」。

「爬虫類脳(反射脳)」(REPTILIAN)「哺乳類原脳(情動脳)」(PALEOMAMMALIAN)「新哺乳類脳(理性脳)」(NEOMAMMALIAN)

「爬虫類脳(反射脳)」(REPTILIAN)「哺乳類原脳(情動脳)」(PALEOMAMMALIAN)「新哺乳類脳(理性脳)」(NEOMAMMALIAN)

この三つの脳の全体が処理し生み出す情報の量は、三つの部分が独立に処理し生み出す情報量

の総和より大きいが、三つの部分がそれぞれ独立にはたらくことができるという別の側面も同

時に考慮されている。

「三位一体脳という表現から、三つの脳が地層のように重なった構造や、人間の脳の中に埋め

込まれた爬虫類の脳を思い浮かべるかも知れない。

しかしそれは最新式の自動車が最初の自動車と同じエンジンをもっていると想像するのと同じ

まちがいである」(本書)

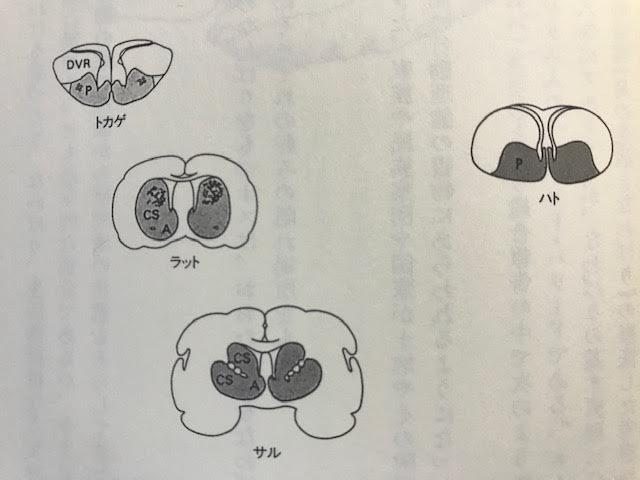

「反射脳」(大脳基底核)は、爬虫類、鳥類、哺乳類の前脳の終脳から間脳への移行部分にまた

がる灰白色の組織で、大脳基底核に属し、爬虫類原脳や爬虫類(reptile)の頭文字をとって「R-

複合体」とも呼ばれている。

ドイツの神経学者ルドヴィヒ・エディンガー(一八五五~一九一八)が発見し、陸棲動物の共通分

母となっている。

陸棲脊椎動物の前脳基底部の終脳から間脳への移行部分にまたがる神経の結び目のようにみえ

る核群の中心部分が反射脳であり、高等霊長類では線条嗅覚領(嗅球と側位核)、線条体(尾状核

と被殻)、淡蒼球、黒質を指し、人間の大脳では灰白質の四分の三を占めている。

クロリンステラーゼ染色法によって識別された陸棲脊椎動物の脳の共通分母。

Aは側位核、CSは線条体、Pは古線条領。DVRは背部脳腔隆起で爬虫類から鳥類と哺乳類を分岐させる分水嶺となっている。

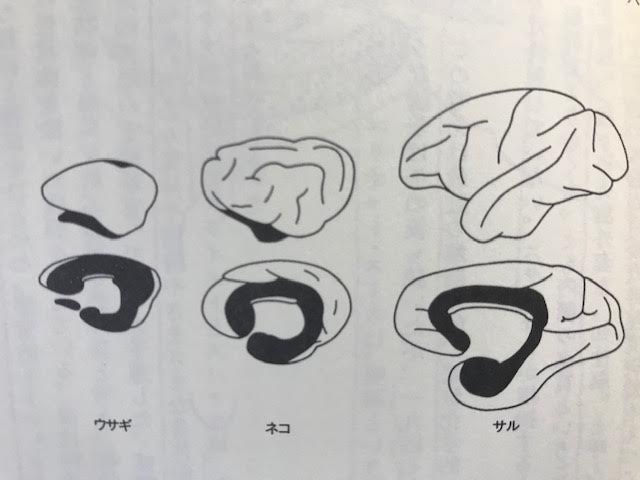

「情動脳」(大脳辺縁系)は、人間を含む哺乳類で共有され、脳幹を円環状にとり巻いているの

で辺縁葉と呼ばれている。

命名者はブローカ(一八二四~一八八〇)であり、この辺縁葉を哺乳動物の共通分母と考えた。

しかし、先述したように、一九五二年にマクリーンが、辺縁葉の古皮質とこれと神経経路で結

ばれている脳幹の部分を合わせて辺縁系と呼ぶことを提案した。

その辺縁系は、扁桃体、隔膜、視床帯の三つの部分組織で構成されており、扁桃体と隔膜は進

化の歴史が古く、それぞれ個体維持と種族保存に必要な外界からの情報や外界への反応を強め

たり抑えたりする情動をつくり出すはたらきをもっている。

進化の歴史の新しい視床帯は爬虫類にはその対応組織がなく、哺乳動物に新しい行動である育

児と家族行動を促すための情動をつくり出すはたらきをもっている。

辺縁系は、そのはたらきから、情動脳と呼ばれているが、消化器官を中心とするはたらきを統

御しているので内臓脳とも呼ばれている。

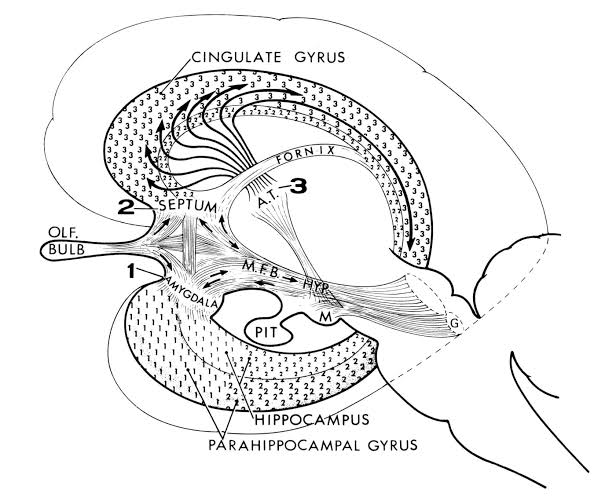

代表的な哺乳類の脳。辺縁葉(黒地)は哺乳動物の共通分母。

発生的に古い皮質の大部分はこの辺縁葉に含まれている。辺縁皮質と脳幹の関連組織をまとめて辺縁系と呼ぶ。新皮質(白地)は霊長類になって著しく拡大する。

辺縁系の三つの主要な区分。1は扁桃体、2は隔膜、3は視床帯。

それぞれの区分に結びついた皮質部分は少数字で示されている。古皮質部分はとくに小さい数字で示されている。ATは前部視床核、Gは背腹被蓋核、HYPは視床下部、Mは乳頭体、MFBは前脳内束。CINGULATE GYRUSは帯状回、FORNIXは脳弓、OLF.BULBは嗅球、PITは脳下垂体、HIPPOCAMPUSは海馬、PARAHIPPOCAMPAL GYRUSは並海馬回。

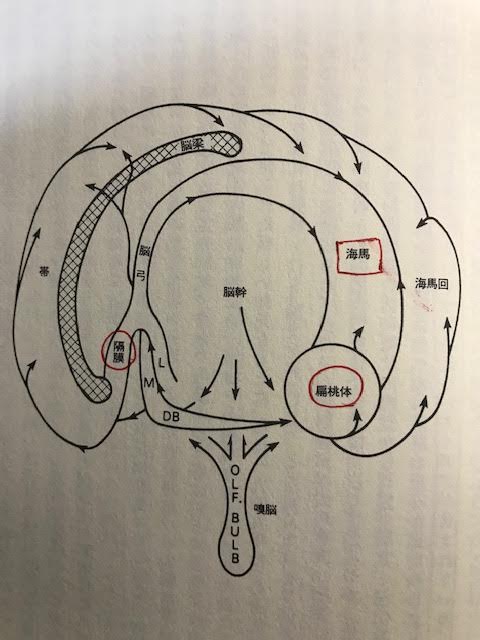

辺縁葉を立てた状態。

海馬アーチの両脚が扁桃体と隔膜に支えられている。DBは対角帯、Lは側方隔膜核、Mは中央隔膜核、OLF.BULBは嗅脳。

「理性脳」(大脳新皮質)は、前脳新皮質と新皮質との関連が強い視床構造の全体を指してい

る。

理性脳(新哺乳類脳)は辺縁系とは異なり、膨張と分化を重ねて人間の脳の大部分を占めるにい

たった。

その視聴覚、触覚、味覚、嗅覚系との密接な関係から、この脳は一次的には人間をとりまく外

部世界に向けられた器官。

新皮質は、進化の過程で世界との相互作用を重ねながら、脳幹や小脳新皮質とともに、学習、

細部の記憶、問題解決、などの能力を獲得してきた。

新皮質はまた、人間のさまざまな主観的、心理学的状態を言語によって表現する神経機構をも

ち、この言語機能は情報やアイデアの生産と保存ばかりではなく、世代を隔てた文化の伝達と

生物進化の方向に影響をあたえることを可能にした。

人間のように著しくは発展していないが、同じ新皮質をもつ爬虫類や前期哺乳類も、この皮質

のはたらきによって各自の生得的な、遺伝的処理能力を超えた問題を解決することができると

いう。

個体維持と種族保存の衝動に結びついている情動の強さを調節しているのは大脳辺縁系だが、

その辺縁系との間に相互作用の存在が確認されている場所は、新皮質の前頭領域。

この領域は情動行動ばかりでなく、日常の無意識的定型行動を支配する脳のはたらきにも影響

をおよぼすはずである、とマクリーンは指摘する。

さらに、この領域は、小脳との連合によって予測と“未来の記憶”の機能を獲得し、視床帯との

連合により母子感情を利他行動や人間一般への共感に拡大していく場になったとしている。

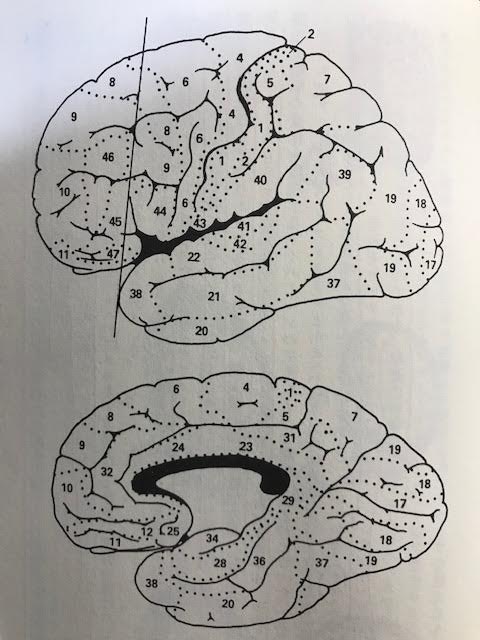

ブロードマンの脳地図(1907)。上は側面図、下は断面図。

側面図の番号8,9,10,11,47,45,44,46、断面図の8,9,11が前頭葉顆粒皮質。側面図の直線はかつて“標準ロボトミー”と呼ばれた前頭葉白質切除手術の切除面を示している。切除後の患者は、自己の過去と現在の痛みを未来に投影する能力である、苦しみや悩む能力が失われ、無計画性、無気力、無関心、などが観察される。

情動脳と反射脳は、言葉をもたない二つの脳であり、人間の(1)無意識的、日常的、定型的、習

慣的行動が反射脳、(2)情動的行動を支配している前脳のはたらきを前思考しているのが情動脳

で、これらをプロトメンテイションと呼んでいる。

前脳は三位一体の舞台であり、すべての脊椎動物の前脳は、自発的な、方向づけられた行動を

支配していることがわかっている。

脳の他の部分、中脳、後脳、脊髄は体勢の維持、運動、個体維持と種族保存行動の統合に本質

的な役割を果たしている。

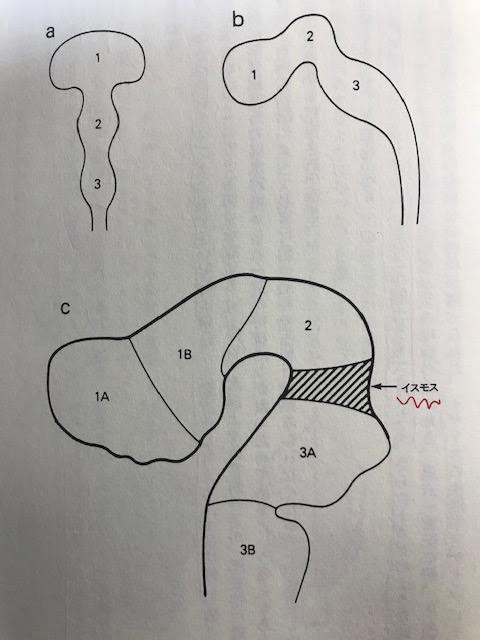

発生初期の脳の区画化。(a)(b)は背側、側方からみた三つの膨らみ。

三つの膨らみから(1)前脳(2)中脳、(3)菱脳(りょうのう)が形成される。人間の胚では約4週間後にこの膨らみがはっきりしてくる。その6週間たらずののちに(c)で示されているように、前脳は終脳(1A)と間脳(1B)に、菱脳は後脳(3A)と髄脳(3B)に分化する。本書でとりあげているのは前脳、とくに終脳部分。図の斜線部分はペロポネソス半島とギリシア本土を結ぶコリントの都市の名をとってイスモスと呼ばれている。

マクリーンは本書の中で、理性脳、情動脳、反射脳には進化の歴史の間に数百万年の“世代ギャ

ップ”があるということを書いているのだが、一般に外界の物理的変化は人間の脳に三種の“言

語”でメッセージを伝えている。

(1)シグナル:反射的反応指令

時間的・空間的に変化する物理信号で、人間の感覚・運動系(反射脳)に直接はたらきかけ、

人間の無意識・反射的・非言語的反応をひきだす。

(2)サイン:シグナルの予兆

人間の情動脳にはたらきかけてシグナルの到来を予告する。

行動の事前制御(フィードバック・フォワード制御)のための入力信号。

シグナル(反射的反応指令)とサイン(予兆)の対応を物理法則と呼ぶ。

言語化されたサインとシグナルの対応は計測器として物質的表現があたえられるか、

運転規則として運動員の理性脳に示される。

(3)シンボル:外界を離散的な要素に分節、構造化したとき、その要素と要素間の関係に対応さ

せた記号その対応は恣意的で、対応関係を知識と呼ぶ。

人間の行動目標と行動計画を記号化して両者に論理関係をあたえることができる。この関係を

理論と呼ぶ。

思考実験による未来探索と理論の改良が可能で、行動計画や理論の事後修正(フィード・バック

制御)のための理性脳へのメッセージ。

これは法橋氏が分かりやすくまとめてくれたものだが、シグナル→サイン→シンボルの方向に

人間の外界への対応能力が多様化し、外界への応答スピードはこの順におそくなる。

上述のようにマクリーンは、系統発生の異なる人間の三つの脳の構成、三位一体脳が支配する

相互作用を考え、それぞれの脳の特徴やその行動をあげているが、これも法橋氏がまとめてく

れている。

(1):人間を含むすべての陸棲脊椎動物の脳が共有する大脳基底核(反射脳)に支配される行動。

個体維持と種族保存衝動に結びついた反射的、本能的行動やなわばり巡回や身づくろいなどの

自己表示行動を中心とする動物種に固有の定型的行動。

(2):人間を含むすべての哺乳動物の脳が共有する大脳辺縁系(情動脳)に支配される行動。

外界からの刺激を本能的行動や種に固有の定型的行動にとって有利、不利によって、快、不快

に分類する表示行動。

また、子どもや家族に対する関心や同じ生物種で構成される社会グループでの個体間交信を通

して生まれるグループへの帰属感や、異端者や他の動物種への異和感や好奇心など、ぼんやり

した自他意識をともなう情動行動。快、不快に対して中立な外界からの刺激には反応しない。

遺伝子型の少し異なるリスザルの一グループは、鏡に映った自分の姿に以上に反応することか

ら、自他意識や類縁認識(異縁性排除)への遺伝子の関与も考えられる。

(3):両生類の脳に萌芽をもつが、人間の脳で著しく発達した大脳新皮質(理性脳)の働きによ

る、言語的、論理的、意識的、予測的、計画的思考と行動。

自意識と未来の意志的選択行動は、社会生活を発明した新石器時代人頃から、現代人では子ど

もが言葉を覚える頃から芽生えてくる。

いわずもがな、マクリーンは(1)から(3)の順番に進化していくと考えているが、言語機能をも

たない反射脳と情動脳も理性脳との相互作用により、それぞれの自由意志あるいは意向をもつ

ことができると考える。

反射脳に支配される定型行動は、成功した新しい生命維持(危機克服)体験を反復、定型化して

仲間や子どもに伝えようという理性脳の意向に沿ったもの。

また、自分の世界観を学説として定型化(定式化)したり、集団的成功体験を儀式化して(記念日

など)反復再演したいという理性脳の意向には、定型化された行動を本能に加えたいという反射

脳の意向が投影されているという。

マクリーンは、爬虫類の観察から二五の基本的行動型をリストしているが、この行動型は爬虫

類という類に共通の遺伝子に支配されているという。

飢饉や過密のような遺伝子情報に含まれない異常事態には、大脳辺縁系の恐怖感と基底核の捕

食衝動が短絡して異常行動があらわれる。

大脳新皮質の発展が不十分であるため、爬虫類は損得の計算も殺しも抑制できない。

爬虫類から哺乳類に進化する過程で動物は子育てやアソビなどのような行動型を獲得する。

情動脳の支配下にあるのは(1)泣き、(2)笑い、(3)アソビ、という発声をともなう三つの前言語

行動であり、早晩理性脳によって(1)他への共感、(2)ウィット、(3)創造的冒険、に転化する知

性の前駆活動だとしている。

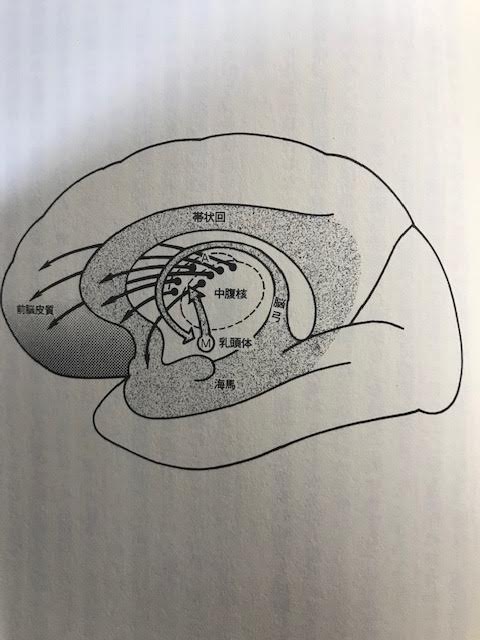

ヒトの脳の辺縁系(淡い影)と前脳前野(濃い影)を結ぶ伝達系。

乳頭体(M)と視床核前部(A)とともに辺縁系と新皮質の前側および中心前部はパペス回路の一部として泣き・笑いに関与していることが明らかになっている。

先にも触れたがマクリーンは、人間が爬虫類や哺乳動物から継承した宿命的遺伝子は、五つの

人間行動を支配しているという。

(1)なわばり(生命圏の確保)

(2)よそものいじめ(異縁者の排除)

(3)許容個体密度維持(私的空間の確保)

(4)思いこみ(定型的行動パターンの固執)

(5)衝動的行動(ストレス蓄積による情動不安)

昨今の国際情勢を考慮すれば「なるほど」と思うが、理性脳を働かしてどうにかしなければな

らないということだろう。

精神障害者は、行動の実行者が自分である感覚が失われたり、自分の内部世界の存在感が過剰

になったりすることがある。生前にオリヴァー・サックスが観察して記述してくれたことでもあ

る。

マクリーンよれば、辺縁系の障害者は、発作時に異常な不安感と、理由のない浮遊感、恍惚

感、高揚感、超越感、臨在感、既視感のような、創造活動が達成される瞬間、あるいは宗教的

啓示の突然の到来を思わせるような、強い衝動的情動におそわれることがあるが、このような

衝動的情動にともなう神経放電が辺縁系から新皮質におよばないことから、このような情動、

自意識と確信の発生場所を辺縁系のある領域(海馬領域)にかぎることができると指摘する。

そして、この領域を「確信中枢」とも呼び、「検索中枢」であるともいう。

このような感覚に言葉をあたえ、自分の内部世界と外部世界の中に定着させようとするのが新

皮質の意向。

三つの脳の意向を行動に変換する装置が小脳であり、小脳は運動の協調性や運動学習の機能に

必要な中枢といわれている。

マクリーンは、それぞれの脳の進化に果たした小脳の役割を重視しているが、小脳の運動の協

調性や運動学習の他に、もうひとつの可能性―未来予測のための直感的、形式的(数学的)計算

を含む計画行動を指摘していた。

酒井邦嘉氏の『言語の脳科学』によれば、まだ混沌とした状態ではあるが、小脳が認知的な予

測制御の機能を持つことを指摘されている。

小脳にはメンタル・モデル(文章の理解、論理的な推論を行なうとき、それぞれの可能性に対し

て作られる、心の中のモデル)が形成される可能性も同様。

前々回取り上げたリチャード・バーンは、小脳に関して、大型類人猿、特にヒトにおいて特徴的

に拡大されたものであり、巧みな動作の複雑な計画をするために、理想的にデザインされてい

ることを指摘している。

ちなみにバーンは、社会的な群れの複雑さが霊長類における新皮質増大を促す選択圧になっ

た、と見ている。

マクリーンの研究生活の後半は、生物進化は未来の人間の脳から反射脳と情動脳を退化させる

だろうという論敵とのたたかいでもあったという。

本書の結びには次のように書かれている。

人間の理性も、もの言わぬ外部世界(宇宙)と内部世界(情動脳、反射脳)の暗黙のメッセージを

聴きとるほどに進化しただろうか?

解説の法橋氏によれば、マクリーンは時々両手のこぶしを合わせ、息をゆっくり吐きながら、

大脳新皮質から辺縁系に、辺縁系から基底核に意識を沈めていくことを行っていたという。

外からみえる大脳新皮質から社会生活と言語を発明して地球上に生命圏を拡大した新石器時代

人の自分に想いをいたし、次に新皮質に隠された辺縁系から洞穴単位の家族生活を発明して人

間の情動を育てた無口な旧石器時代人を、最後の辺縁系に包まれた基底核からはライフスタイ

ルを定型化して日々の安心立命を得たいと願う爬虫類時代の孤独な自分をイメージする。

息を全部吐き出したら息をゆっくり吸って少しずつ甦り、宇宙のなかに生かされていた自分に

気づくという。これがマクリーン風の息念の法。

しかし、本書はマクリーンの『三つの脳の進化』だけではなく、『三つの脳と現代』という法

橋氏の秀逸な解説も収められているので、本書一冊で多面的にマクリーンの「三位一体脳」を

捉えることができる。声を大にしておススメしたい。工作舎には大感謝している。

三位一体(三層構造)の脳は下から発達する。

爬虫類脳は子宮内で発達し、基本的な生命維持機能を構成する。

私たちの一生を通じて、爬虫類脳は脅威に対して非常に敏感に反応する。

大脳辺縁系はおもに誕生後6年間で構成されるが、使用依存様式で発達を続ける。

トラウマは、一生涯にわたってその機能に大きな影響を及ぼしうる。

前頭前皮質は最後に発達し、やはりトラウマにさらされると影響を受け、

たとえば、関係のない情報を除外できなくなる。

一生の間、前頭前皮質は脅威に反応して稼動を停止しやすい。

『身体はトラウマを記憶する』ベッセル・ヴァン・デア・コーク

彼は苦もなく英語、フランス語、ポルトガル語、ラテン語などをマスターした。

しかし、彼には大して思考の能力はなかったように思う。

考えるということは、さまざまな相違を忘れること、一般化すること、抽象化することであ

る。

フネスのいわばすし詰めの世界には、およそ直截的な細部しか存在しなかった。

『記憶の人、フネス』ホルヘ・ルイス・ボルヘス

人間がもつ攻撃的な情動をどう理解するか、といったようなことです。

人間がマンモスを屠殺していたと思われる時代にあっては、

こうした情動は大きな長所としてありました。

ところが現代社会では、それはむしろ望ましくないものとされている。

未来と現在との暴力は、こうして過去の人間が身につけていた暴力に対する認識と分かち

難く結びついているのです。

『世界の根源』アンドレ・ルロワ・グーラン