本書『洞察の起源』と前書『考えるサル』は、全般的には同じ話題を扱っています。

それは、われわれが、ヒト以外の近縁動物の能力を研究することから現生人類の認知能力の起

源について何を学ぶことができるのか、ということです。

『洞察の起源 動物からヒトへ、状況を理解し、他者を読む力はいかに進化したか』リチャード・W. バーン

この本で私は洞察を、現実世界のある部分を直接見る機会も知覚する他の方法もない時に、

その心的表象(mental representation)を点検したり操作したりする能力として扱う・・・

心的表象に重要なことは、有益な情報を符号化して、心の中で操作できることである。

これは、われわれが日常会話で「考える」と呼んでいる過程である。

『洞察の起源 動物からヒトへ、状況を理解し、他者を読む力はいかに進化したか』リチャード・W. バーン

著者であるリチャード・W. バーンは、1975年にケンブリッジ大学で認知心理学で学位を取得

し、79年からはアフリカでヒヒのフィールドワークを開始し、その後もチンパンジーやゴリラ

の観察を続け、現在はセント・アンドリューズ大学心理学・神経科学部教授を務めた後、名誉教

授となっている。

本書の原題は『Evolving Insight』で、オックスフォード大学から出版されたのは2016年。

日本語版は2018年に出版されたが、それまでの経緯が面白い。

本書は三人で翻訳をされているが、その一人である小山高正氏が2014年8月に開催された

東南アジア初の国際霊長類学会に参加した時に、会長(日本人)から著者を紹介され、

バーンから「翻訳する気はあるか」と誘われ、「できれば」と答え、出版に至っている。

リチャード・W. バーンに関しては、ネットで検索しても確かな情報は出てこない。

英語で検索しても、日本語よりはましだとはいえ、あまり有益な情報は出てこない。

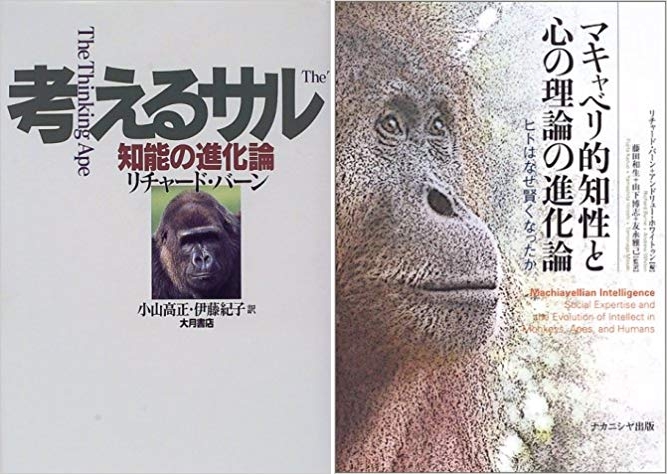

バーンには『考えるサル』や『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』(共著)が日本でも出版

されている。

「洞察力を示すことは、単に適切に反応するとか新しい行為を学習するという以上のことであ

る。

洞察的な理解は、心的表象、あるいはそこに無いもののモデルをもっている、ということを意

味する。

心的モデルは、頭の中で計算する、つまり日常の言葉で言えば考えることによって、ものごと

の解決に使用できる。

その結果、行動は過去に起こったことの単純な産物というよりも、未来についての予想に基盤

を置いている」(本書)

原著『Evolving Insight』とリチャード・W. バーン

1997年度イギリス心理学会ジ・イヤー・ブック賞を受賞した『考えるサル―知能の進化論』と2004年に出版された『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』。

リチャード・W. バーンが撮影したとおもわれる動画

本書に対しては、アマゾンのコメント欄に「翻訳が日本語の体をなしていない」と書かれてい

るが、確かに第8章まではその通りであり、肩が凝るような翻訳になっているが、それ以降(全

12章)はちゃんと翻訳されている。

それは翻訳者だけのせいではなく(訳してくれたことに大変感謝している)、高度に複雑化され

た内容のせいであり、先述した小山氏の「あとがき」によれば、本書を訳すのに前著『考える

サル』の三倍の時間がかかっている。そのことをバーンに話したら、それだけの内容を書いた

のだから当然だといわれたという。

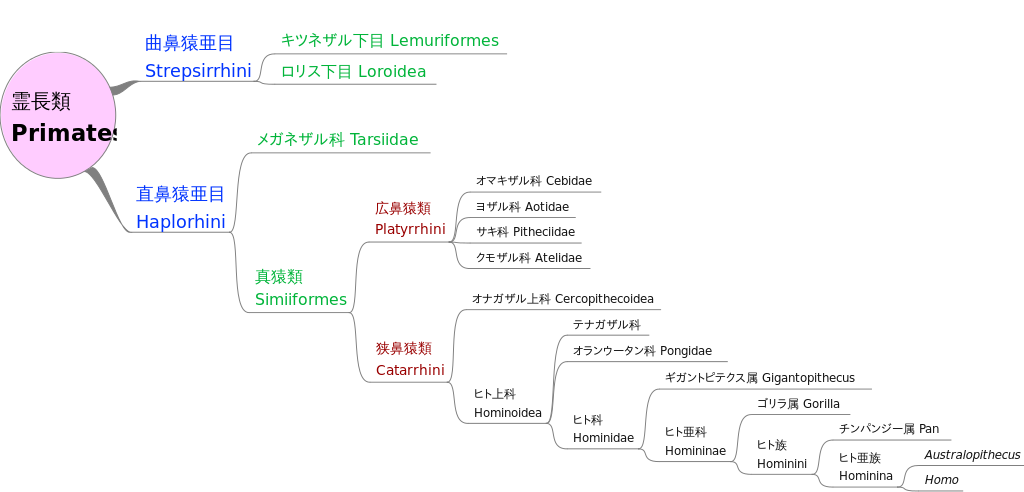

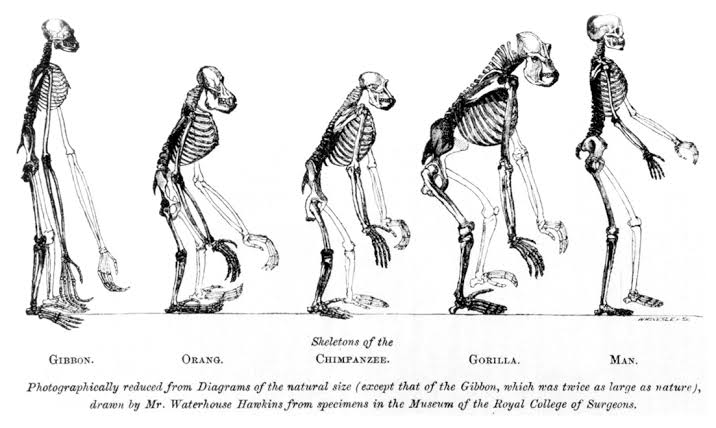

霊長類の系統樹

進化生物学者のリチャード・ドーキンスは、想像力、言語、テクノロジーの三つが、お互いに作

用しあって、三つ巴のらせん型爆発を起こし、私たちの脳に飛躍をもたらした候補として挙げ

ていたが、本書の中でバーンは、洞察の能力が言語に先だって進化し、それゆえ現存する他の

動物種にも共有されているだろうと示唆している。

それは、洞察がヒトの進化の中だけでなく、手を用いた活動の中で始まったということを示し

ている。

しかし、この考え片は、認知心理学者たちを困惑させるともバーンは指摘する。

なぜなら、洞察が古い進化的起源をもつという考えは、ヒトの心的表象も、思考も、言語をも

もたない祖先に進化的歴史をもつことになるからであり、そして、もしすべてが言語から始ま

るのでなければ、言語のルーツはヒトの発生よりも前にくることになり、比較心理学者たちも

困惑させる。ヒト以外の動物も思考することができるだろうことを示唆するからである、

と主張している。

また、進化的観点から見て、「心の理論(theory of maind:TOM)」を含めた社会的洞察が、他

個体の計画された動作を理解するためのシステムに対しては、二次的なものである、というこ

とを議論している。

「心の理論(theory of maind:TOM)」は、他者の心への洞察を示す能力を表す最もよく知られ

ている心理学用語。

この用語と同じく取り上げているのが「メンタライジング(心を読むこと)」であり、それは、

心の状態そのものより、その能力の過程的側面を強調するという利点があるとしている。

大雑把にいえば、バーンはそれらを本書の中で段階を追って検証しているのだが、

第1章では上述のように、行動主義を中心とした比較心理学を批判し、

第2章では、ヒトの実験心理学の歴史と、連合主義と行動主義が却下された原因をさかのぼ

り、

第3章では、ヒト以外の霊長類の音声コミュニケーションを眺め、

第4章では、大型類人猿の身振りコミュニケーションから考察し、

第5章では、動物たちはお互いを理解するためにどのように必要な情報を得るのか、というこ

とに注目し、注視(gaze)によって個体の心が明かされる方法と、その情報を使用することが洞

察を意味するか否かを見て、

第6章では、社会的「精巧化」がどのように働くのか、どのような状況下でそれに洞察が求め

られているのかを、

第7章では、社会性の効果というテーマで、他者の知識を利用することから得られる利益と、

単純なある種の文化がその種の知性に影響するといえるのかどうかを検証し、

第8章では、社会的な洞察は他者の視点からの世界を理解するための「心の理論(theory of

maind:TOM)」を、

第9章では、高い社会性をもつサル類(monkey)と大型類人猿との比較をし、洞察の起源が採食

(feeding)、賢い方法の採食に関係しているのではないかを示唆し、

第10章では、この結果が、物理的な因果関係がどのように理解されるのか、にあった可能性を

調べ、

第11章では、重大な進歩は行動がどのように知覚され理解されるか、という考えを発展させ、

行動を分節する能力(模倣を担うプログラム)を、

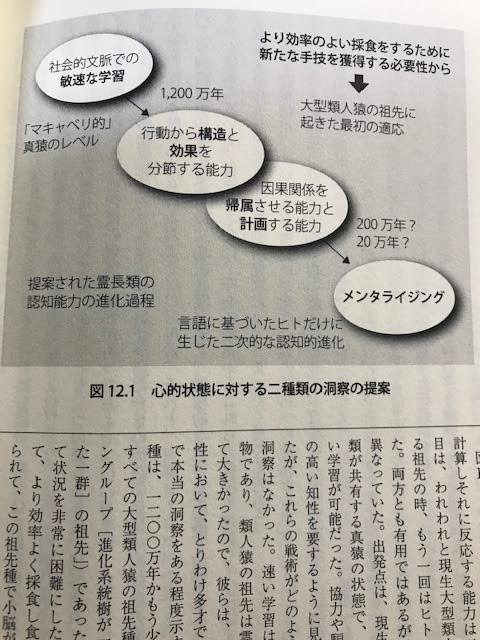

第12章では、洞察が二段階で進化してきたことを主張し、洞察へのロードマップを示してい

る。

バーンが主張する大きな枠組みとしての最終的に示しているロードマップは当然、魅力的なの

だが、長年のアフリカでのフィールドワークの成果でもある、類人猿の身振りや注視、社会の

複雑さと脳の関係など、かなり刺激的で参考になる。

類人猿は特定の受け手に影響を与えるために、身振りを意図的かつ自発的に行い、受け手の注

意の方向を明確に認識し、どの身振りを使用するのかの選択においてそのことを考慮している

という。

その身振りは、それらが検出されるであろうモダリティ(感覚様相)によって、三つのカテゴリ

ーに分類している。

一つ目は、すでに発信者を見ている受け手だけが検出できる無声の視覚的身振り、

二つ目は、注意を向けているいないにかかわらず受け手のコミュニケーションを自動的に強制

する触覚的身振り、

三つ目は、見られることもあるが、音声が気づいていない受け手の注意をとらえる聴覚的身振

りであるとしている。

これらは、ヒト以外のどんな種の動物が示してきたよりも、コミュニケーション過程への深い

洞察を意味しているとバーンは指摘する。

類人猿レパートリーにおける身振りの大多数は、他のヒト以外の動物と比較してもとても多

く、特定の身振り形態を発展させ、それを特定の制限された範囲の目的のために使う潜在力が

種の生物学的遺伝の一部分であるという意味においては、生得的であり、それは、適切な発達

環境があれば、種のすべてのメンバーから引き出されるだろう、とも指摘している。

若い類人猿は、どの身振りが目的のために最も効果的なのかの明確な確信がもてないので、

同義のいくつかの身振りを用い、そのためやつぎばやの身振りの連鎖を生み出すという。

経験を積むにつれ、最も効果的な単発身振りを選びとるようになり、やつぎばやの身振りはそ

の使用を減らし、その結果、大人は若い個体よりも、はるかに少ない身振りを用いることにな

る。

ヒトでは、他者の視線(eye-gaze)に気づくことが、他者が何を考え、何をしようとしているの

かを理解する中核をなしている。

この、情報を得て用いることが、心の理論をもつことと密接に関わっているという。

幼児が初期から視線追従能力を示すことから、四~五歳で心の理論の能力をもつと推測され、

その視線追従は、ほとんど自動的にしてしまうものでもある。

このような自動性は、視線追従がわれわれの認知の「原始的な」側面であるかもしれないこと

を示唆する、とバーンは指摘する。

それは、われわれ自身の種よりずっと昔において進化し、その有用性ゆえに保持されてきたも

のだとしている。

そして、もう一つ示唆しているのが、われわれの両眼が視線追従されるようにデザインされて

いると思われることである、と指摘する。

白い強膜[眼の中の白眼の部分]は、目の方向と頭の方向のくいちがいを容易に見分けられるよ

うになっている。

大型類人猿の中のわれわれに最も近縁な種は、典型的に茶色の強膜と濃い茶色の虹彩をもって

いる。そのため視線が頭の方向と逸れた時、視線を追従することがより難しくなっている。

しかし、ヒトだけではなく他の動物種もまた、視線追従が可能でありその傾向があることを、

たくさんの実験が示してもいる。

バーンによれば、われわれの白い強膜は、潜在的に自己を犠牲にして他者を益する、と指摘す

る。それは、血縁への強い利益のために進化したことを示唆し、正確に視線を解釈することの

利益が、競争相手への情報を明かすことで生じる避けられない損失に、勝るのであると。

「われわれは今では、非常に広い範囲の動物種が、同種他個体の視線を追従でき、

そうする傾向があることを知っている。

視線追従は、個体の注意の焦点を場所や物体や他の動物種に方向づけ、それらの対象を心的に

強調する。これは視線プライミングと呼ばれるメカニズムである。

視線追従と視線プライミングとが結びついた傾向は、個体に新しい食物源や競合者の可能性、

そして隠れた捕食者への注意を喚起する力をもち、明らかに価値がある。

これらの傾向はおそらく自動的であり、それゆえ、それらの操作手段へのどんな洞察とも関係

がないかもしれない。

それは多数の動物種にとって言えると思われるが、大型類人猿といくつかの鳥類からの結果

は、ある動物たちは、他個体がいかに知識へのアクセスをもっているか(たとえば彼らの視線方

向を見積もることによって)、そして知らないままでいるとどのような結果になるかを理解でき

ることを示している」(本書)

野生の動物の行動を見つめてきた研究者たちと、実験室でテストをしてきた研究者たちの何年

にもわたる論争の末、今では意見に一致があるという。

それは、いくつかの動物種は、他個体の位置からの視野は自分自身のものと同じではないこ

と、そして見ることが知ることにつながるということを、明らかに理解している。

彼らは知らない競合者と知っている競合者とを区別し、自身の大切な資源を競合者が知らない

でいるようにする、という。

今ではサル類と類人猿のほとんどの種が、半永久的な群れで暮らすことがわかっている。

個々の個体は、その群れの他の個体を認知、覚えていて、個々に対して一貫して別の行動様式

をとる。

さらには、交尾をする時や餌をめぐって直接対決をする時、ほとんどの動物が一度に同じ種の

一個体とやりとするのだが、サル類や類人猿では第三者がしばしばそれらの出来事に影響を与

える。

その第三者は受動的な役割を果たしているが、味方が積極的に介入することもよくあり、

短期の「連携」と長期の「同盟」の両方が、多くの種に見出されているという。

第三者の重要性は、個体にとっての社会的支持を非常に大切なものにすることである。

自分の力と備え持った武器だけを使う動物が多いが、サル類と類人猿は力を発揮し影響を与え

るために、群れの他のメンバーとの同盟に頼る頻度がずっと多いという。

こうした同盟は近縁間で最も強いが、近縁者でないもの同士の友情も見られ、

何年も続くことがよくあり、両者にとって利益になっている。

そのサル類や類人猿が同盟を作るために用いるのは、毛づくろいやケンカの助っ人、価値ある

餌場所で見える寛容であるという。

サル類や類人猿が健康上の必要以上に毛づくろいをするのは、このためであり、サルは誰彼か

まわず毛づくろいしているわけではないという。

近縁者は別として、好みの毛づくろいの相手は、助けてくれる力をもった個体であり、将来の

援助や支援を頼ることができる同盟のネットワークを構築している。

役に立つ同盟をもつことが賢明であり、数ある候補者たちの中から同盟者を選ぶことができる

のは、哺乳類の中で唯一霊長類だけ。

しかし、強い絆であっても競争によって崩れることがあり、些細な争いで大切な同盟関係が脅

かされそうだと見ると、最近争った敵対者同士が後でわざわざ親和的な行動を示したり、毛づ

くろいしたりして和解することもあるという。

和解は手当たり次第、誰彼かまわずに行なわれるものではなく、長期にわたって重要である関

係に対して行なわれる。

そしてバーンによれば、社会的集団の中で巧妙な形の社会的操作を工夫することへの淘汰圧に

よる進化の結果、霊長類の知能が増大した、と指摘する。

淘汰圧は群れのすべての個体にかかるので、進化的軍拡競争が始まり、知能がうなぎ登りに急

上昇することになったと。

そしてこれらのことを「社会的知能」あるいは「マキャべリ的知能」という包括的な用語でま

とめ、説明している。

マキャべリは、「情に厚く、信頼に足り、心優しく、非の打ちどころがなく、信心深く見える

ようにする―ことは有用だが、そうである必要がないなら、その真逆に変えることができ、実

際そうするという心構えでいることが役に立つ」と、個人の利益のために社会的な操作を用い

るよう推奨したことで有名。

バーンはこのことから、最も効果的な操作人は、しばしば、社会の中で最も協力的で尊敬され

る人であり、マキャベリ的知能の別表現である社会的知能は、これらの「向社会的」特質を強

調しているが、究極的には遺伝的利得は利己的なものである、と指摘する。

「社会的知能、すなわちマキャベリ的知能理論の鍵となる考えは、こっそり、もしくは協調戦

術で資源を手に入れるために知能を利用できる個体は、より永続する基盤に立った群れでの生

活の利益を保持できるだろうということである」(本書)

リチャード・ドーキンスの、利己的な遺伝子であるがゆえに、社会のほかのメンバーに対して、

協力的な態度を示す個体のほうが、生き残る可能性が高い、ということであろう。

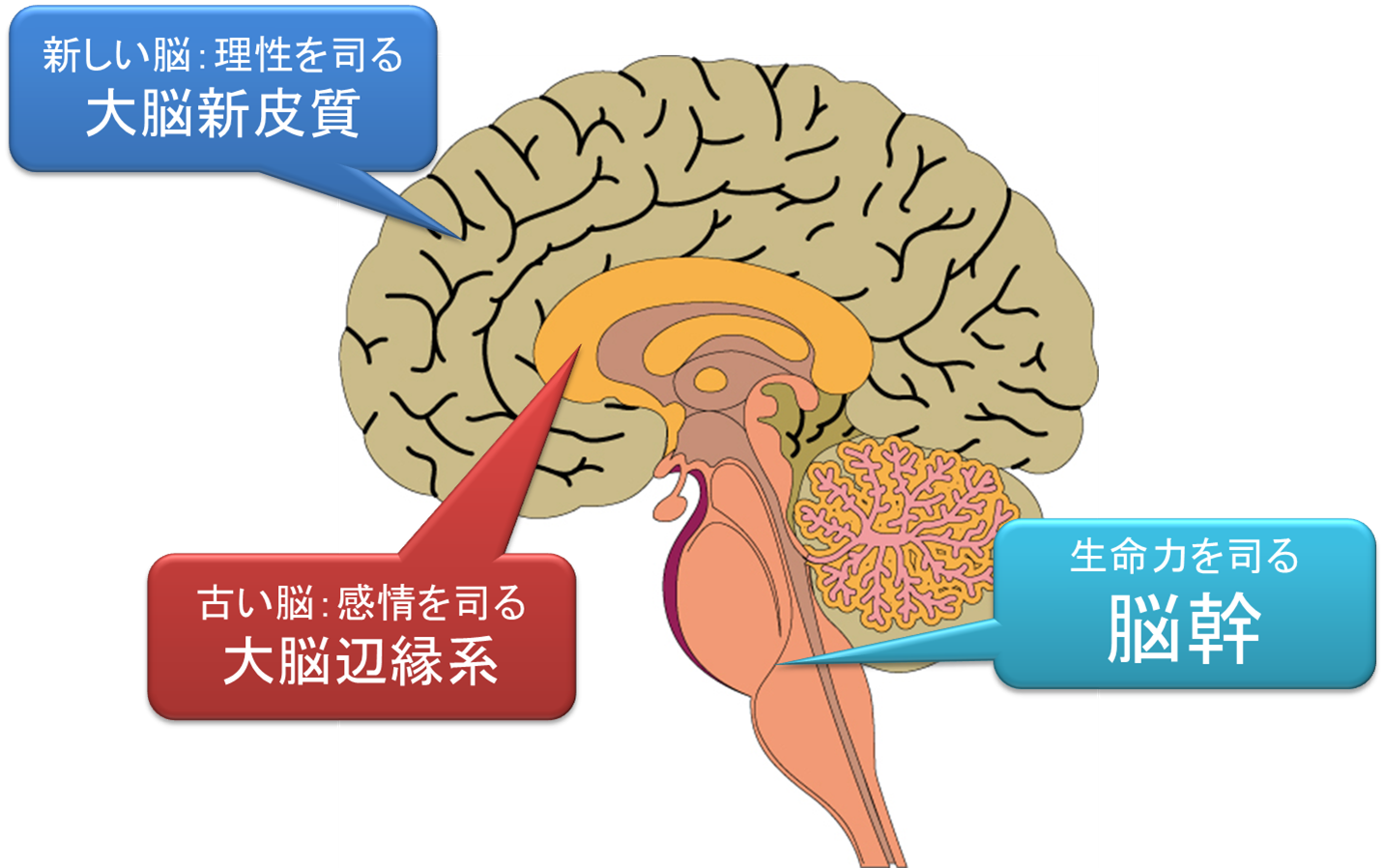

そしてバーンは、群れが大きくなりその結果の社会的な群れの複雑さが霊長類における新皮質

増大を促す選択圧になったと、社会的脳の仮説によって指摘する。

「社会性哺乳類の脳が拡大していく進化上の主たる刺激となったのは、

複雑な社会関係のネットワークを把握する必要性を含めて、より有効な社会的操作を促すより

大きな新皮質領域が必要であったというのが、今や「主流」となった。

すなわち、より大きな脳が進化したのは、より高度な社会的技術が必要になったためであっ

た。脳容量が増したことによって急速な学習が可能になり、それがすべてのサル類と類人猿が

共有する社会的精巧さの基礎となった」(本書)

さらには、周りの世界について学習することに重きを置いている霊長類の多くの種に属する個

体にとって、もう一つ強みがあり、それは、他者の行動や産物に触れることによって学習を高

めるさまざまなやり方からもたらされる強みであり、それをひとまとめして「社会的学習」と

呼んでいる。

「脳容量がより多い種には革新的行動の可能性が高いが、動物の革新的な行動は偶然の発見に

基づいているようである。

脳容量の多い種の個体は、状況の重要な変数を頭に思い浮かべる能力により優れ、素早い学習

によってたまたま運良く出会った出来事からより多くの利益を得ることができる。

理論上は、革新的行動は社会的学習の代わりの方策で、刻々と変化する予測のつかない環境で

有益である。

実際問題として、最も革新的な行動をする(脳容量の大きい)種は、最も社会的学習に頼る種で

もあることが多い。

ここに、大型類人猿が含まれるが、逆説的なことに、新しい習慣を取り入れることに保守的で

あることが知られる集団でもある」(本書)

そして、それらを踏まえた上で、社会的主体の理解にメンタライジング[心を読むこと]が潜在

的に関わっている現象を幅広く検討している。

同情的な関心を示し、他個体が感じていることや欲求に関して他個体の視点に立てるという意

味での共感が、チンパンジー、ボノボ、ゴリラやゾウ、カラス科のミヤマガラスにも見られる

ことが示されているという。

水も漏らさぬ証拠というわけではないが、チンパンジーは二役がある協力課題で、他個体の役

割を理解していることを示し、対照的に、サル類はどちらの役割も学習することはできるが、

役割が突然逆になると、まったく理解できないという。

知識をもつか無知かを帰属させる能力についての広範囲にわたる実験では、この能力がチンパ

ンジーとサル類、アメリカカケスとオオガラスという二種類のカラスにもあるという証拠も示

されている。

実験では示されていないが、野生の観察では、大型類人猿は他個体の誤信念を計算するとい

う。

相手が無知であることを理解する能力と一致して、チンパンジーは、相手の具体的な学習上の

特別な必要を理解することに基づいて教える、という証拠もいくつか示されている。

それはゾウもシャチも同様であるという。

すべての大型類人猿種、ゾウやおそらくイルカ、カラス類のカササギまでもが、鏡の中の姿が

自分であると理解でき、類人猿(少なくともチンパンジー)とゾウは、死の性質を理解している

と示唆しつつあるという。

バーンは、メンタライジング能力(自分を生きる主体として表象し、他者の行動を他者の何らか

の心の状態を基にして計算する能力)は、四回進化したと推測する。

一回は、大型類人猿の祖先において起こった。

大型類人猿以外のそれに最も近い旧世界サルたちは、一般的にこれらの能力を示していない

が、すべての現存する類人猿がこれらの能力のいくつかを示している。

もう一回は、クジラ目、おそらく、ハクジラの祖先においてであった。

もう少し昔かもしれないが、ヒゲクジラやカバについての証拠がほとんどで、正確には言いが

たいと。

長鼻目においても一回起こり、現存するアジアゾウやアフリカゾウがどちらもこれらの能力の

いくつかを示している。

ワタリガラス、ミヤマガラス、カケス、カササギなどに散在する特別な技能から判断して、

カラスの祖先でも一回であったと。

何がメンタライジング能力の進化を繰り返しもたらしたかの確証はないが、これらのすべての

グループが思いがけない容量の脳をもつと考えられている、とバーンは指摘する。

そしてその脳の機能を考察しているが、メンタライジングは特定の神経回路の機能であるとい

う。

前帯状皮質を含む内側前頭前皮質、そして下頭前回は、われわれがメンタライジングに関わっ

ている時、情動的情報に関連して自己や他者の状態を処理している時、活性化しているとい

う。これらの同じ脳領域が、その直下にある、情動に関わると知られている島と共に、

スピンドル・ニューロン(フォン・エコノモ・ニューロン)をもっていることがわかっているとい

う。これは脳全体への伝達を可能にする大きな細胞で、「情動の航空管制官」とも呼ばれてい

る。

さらに興味深いことに、これらの神経は大型類人猿、ゾウ、クジラ目の動物の脳でも見つかっ

ているという。

これらの結びつきは推測の域を出るものではないが、このような一致から、これらの種におい

て共感能力やメンタライジング能力の基礎をなしているであろう神経機構の収斂進化が示唆さ

れている。

そしてそこから、社会的能力から技術的能力へとして「洞察」を眺めている。

「洞察」という言葉でバーンが定義しているのは、ものごとや人々がどのようについて、それ

らの心的表象を使って計算することによって理解する能力。

われわれヒトにとっては、社会的情報を心的に表象し、その配列について計算するのは、ごく

自然なことであり、言い換えれば、われわれの社会的精巧さは、洞察を示すことに基盤を置い

ている。

さらには、われわれの系統内では、現生大型類人猿のオランウータン、ゴリラ、チンパンジ

ー、ヒトの共通祖先が、現生のサル類の祖先から分かれた時に、洞察を示す能力が「飛躍的跳

躍」をしたように見えるとバーンは考えている。

さらにそれらを踏まえた上で、「模倣」について論を展開する。

バーンは、セキセイインコとウズラの実験例を示し、模倣には二つあると指摘する。

既知の行動をいつ、どこで用いるのか、もしくは使用法の学習では、すでに知っている動作を

いつ適用するかを応用して学習する模倣を「文脈的模倣(contextual imitation)」と呼んでい

る。

それに対し、新しい行動パターンをそれがなされるのを見ることで獲得する、より日常的な意

味での模倣を「産出的模倣(production imitation)と区別している。

産出的模倣では、動作のレパートリーが増える。

文脈的模倣は、社会的学習をより強力にし、動物で見られる多くの行動の伝統を継続させる役

割を果たしてもいるが、これには限界がある、とバーンは指摘する。

なぜなら、模倣された動作はその個体の行動レパートリーにすでになければならないから。

しかし、新しい動作が試行錯誤によって学習される可能性はいつでもある、とも指摘する。

産出的模倣は、ある動作がその動物種の自然の行動レパートリーにまだなく、試行錯誤による

探索では発見される可能性がまったくない場合のみであるとしている。

そして重要なのは、多くの動物は、産出的模倣なしで見事にやっている、とバーンは指摘して

いること。

では、産出的模倣はどこで見つかるのだろうか?

バーンによれば、それは、チンパンジーや何頭かのオランウータンの道具使用や道具製作、大

型類人猿による複雑な食物抽出と食物処理技術にあると主張する。

「大型類人猿は―だが、おそらく他のいくつかの種も―産出的模倣によって新しい技能を学習

することができ、そしてそれこそが、それらの種だけに目を見張る複雑な採食技術が見られる

ゆえんであると私は提案したい」(本書)

この主張を納得できるものにするには、認知的方法を用い、それをするためには何が必要かを

調べることで、産出的模倣の過程そのものを解明することが大切であるとして、二つの構成要

素を示している。

一つは、流れるようになされる巧みな動作を、それが構成される要素単位に分解して分析する

こと。

次に、これらの要素単位の計画された動作への組織化を見出すこと。

バーンははっきりと書いてはいないが、上が「動作レベルの模倣」と呼んでいるものと、

下が「プログラム・レベルの模倣」と呼んでいるものと関係していると感じる。

動作レベルの模倣では、動作の直線的な連鎖が、存在するであろうより高次の構造を認識する

ことなくコピーされる。その構造は「平面的」であり、ヒトは動作レベルの模倣により大きな

能力を示すが(モダンダンスの優美なステップなど)、セキセイインコやウズラなどは、採食動

作は一動作からなり、チンパンジーは三つの動作の順番をコピーすることがわかっている(ただ

し、動作の連鎖は恣意的で成功に関係がない)。

その限界はワーキングメモリの容量にあり、コピーされる一連の要素を抽出する能力にあるの

ではないという。

プログラム・レベルの模倣では、計画された動作であり、直線的ではなく、階層的に組織されて

いる。体系的に下位組織に対処する埋め込まれたルーチンから構成され、直線的なのは最終的

な出力連鎖においてのみであるとしている。

それはヒトには自然にできるものであり、われわれが模倣と呼んでいるもので、大型類人猿の

行動の多くも計画されているという。

行動の階層的構造を他者から観察された行動から抽出してコピーすることを動作レベルの模倣

から区別するために「プログラム・レベルの模倣」という言葉をバーンが考案した。

そして、階層的に組織されている「プログラム・レベルの模倣」に着目し、それは類人猿に限ら

れることを示している。特に類人猿の食物処理過程に注目する。

手と指の役割分化の能力によって、マウンテンゴリラは、棘や針、硬い殻によって物理的に守

られている植物を処理できる。

その処理過程で、ゴリラは機能的に異なる動作の幅広いレパートリーを示すという(アザミを加

工するだけで72の異なる動作からなるという証拠もある)。

チンパンジーの植物処理が詳しく研究されるようになると、彼らもゴリラと同じような能力が

あることがわかってきた。

器用さをもつ動物では、研究者が学習された行動の複雑な組織構成を探知できるほどに、手の

行動が十分に豊かであるという。

ゴリラの手

そのような複雑で階層に構造化された手の技能ルーティンを、大型類人猿は離乳前の数年で学

ぶという。

複雑さに関しては、マウンテンゴリラがトップで、五段階の連鎖した過程が示されていて、

チンパンジーでも明白であり、道具使用において複雑な植物の食物を扱い、オランウータンも

植物の複雑な防衛機能に対処するのに時々道具を使用するという。

そしてバーンは、大型類人猿の食事技術を念頭に、それらを「行動分節」モデルと呼び、新し

く提唱している。

「行動分節は、他個体の(しばしば繰り返される)動作の組織構成を分節し、因果的構造化され

た計画を効率よく学習することを可能にする強力な方法であるだけでなく、「まずまずの」(満

足のいく結果としての)意図と(相関としての)因果を与える。

とはいうものの、現生人類は、この種の統計的洞察を超えて、もっと深い仕方で因果や意図を

表象し、心的状態としての意図と、抽象的な性質をもつその基底にある原因を計算することが

できる。

つまり、日常生活でわれわれが言うような、何が起こっているかについての何らかの現実をも

つのである」(本書)

バーンによれば、すべての霊長類の強化された学習と社会的ネットワークを構築する能力は、

一般的には新皮質の拡張と関係づけられているが、大型類人猿―特にヒトにおいて―特徴的に

拡大された脳の領域は、小脳であると指摘する。

小脳の役割は、伝統的に運動の制御とタイミングに追いやられてきたみたいだが、小脳は巧み

な動作の複雑な計画をするために、理想的にデザインされているという。

バーンは、行動分節と見なした行動連鎖を実行し理解する類人猿特有の能力を可能にしたの

は、現生類人猿の進化における急激な小脳の増大である、と主張しているが、最近の学者でも

このような論証を展開しているという。

本書の最終章でバーンは、「洞察へのロードマップ」を示しているが、

バーンは、洞察は二度進化し、成人の現生人類には両方とも可能であると提案している。

ヒト以外の類人猿は、因果の理解は相関関係に限定され、意図の理解は期待される結果に限定

されるが、非言語的な洞察のテストにはうまく対応できるという。

洞察の第二の種類は、言語に依存したものであり、複雑な情報の構造を表象し操作する巨大な

力と効率性をもっている。

そして、最も確かなことは、言語は、最後の共通祖先からわれわれに至る系統である、ヒトの

進化の系列においてのみ発展したと指摘する。

最初の過程は、ヒト以外の霊長類とわれわれが共有している行動分節の能力に基づいた統計的

な過程であり、結果としての意図は、観察された行動の頻度から抽出される。

ヒトは大型類人猿のいずれよりも大きな小脳と新皮質をもっているので、われわれは彼らより

もこの能力に長け、ワーキングメモリの容量による制約もない。

第二の進化は新しく、ヒトの系列にのみ起こったもので、言語を要求し、それによって正式に

意図を表象できるようになり、実際とは異なる「もし~だったら」という筋書きを計算するた

めにそれを利用することができるようになった。

ほとんどの時間、われわれは第一段階の過程に依存しているとバーンは指摘する。

それは処理速度が速く、効率が良く、無意識的であると。

しかし、必要に迫られたら、処理速度は劣るが、論理的に弁護可能で、言語的に説明可能な第

二段階に立ち戻ることもできる。

「こうして、われわれの日常の社会生活のほとんどが、親類である類人猿と共有している能力

によって調整され、動かされている。

もちろん、われわれだけが、それらのことを言葉で表現できるのではあるが!」(本書)

ノートにメモをとりながらだったので、読むのに時間が掛かった。

上述であげた内容は、本書の一部に過ぎないし、上手に説明して理解してもらおうと思って書

いた訳ではない。

ぼくの気になった箇所をまとめ、自分の頭の中を整理するという意味で書いている。

最後まで読んでくれた方は少ないと思うが、もし最後まで読んでくれた方がいるのであれば、

是非、自分で本書を読み解いてほしい。複雑に書かれているが、面白い内容を扱っている。

リチャード・W. バーンはもっと注目されてもいい人物だと感じている。

ヒト系列で本当の洞察をある程度示すことができた最初の種は、一二〇〇万年かもう少し前に

現れた、現在のすべての大型類人猿の祖先種(専門的には「クラウングループ[進化系統樹が一

点から放射状に広がった一群]の祖先」)であった。

初期の類人猿にとって状況を非常に困難にした気候の乾燥化に対応して、より効率よく採食し

食物を処理する必要に駆られて、この祖先種で、小脳がずっと大きくなるとともに、行動分節

する能力が進化した。

分節化は、他個体の行動の組織構成と効果を見分けることを可能にし、その結果コピーが可能

になり、技能が一個体によって発見されれば、ずっとより効率的にその獲得と伝達が可能にな

った。それゆえ、この種は、印象的な複雑な行動の伝統を多く示したであろう。

加えて、それらの個体はものごとがどのように働くのか、物理的分野においても心理的な分野

においても、ほぼ正確に特定できたであろう。そして、比較的進んだ計画的行動を示したであ

ろう。

しかしながら、そのような特定能力も、社会的相互作用における誤信念やその結果にまでは及

んでいなかっただろうし、重力のような物理的分野の見えない原因を仮定することもなかった

であろう・・・

『洞察の起源 動物からヒトへ、状況を理解し、他者を読む力はいかに進化したか』リチャード・W. バーン

ヒトは、自分たちの日常の行動の多くが、われわれの気づかない心的過程による自動的な産物

であるかもしれないということを受け入れがたく思っている。

しかしこのことは、心の理論の問題として真剣に考えるべきであると私は思っている。

『洞察の起源 動物からヒトへ、状況を理解し、他者を読む力はいかに進化したか』リチャード・W. バーン