タイトルだけ見ればそのように感じるし、書店でもそのような場所に置かれているのかもしれ

ないが、本書はそこらへんに出回っている情緒的に書かれた「嫌中」本の類ではない。

理路整然として書かれており、背後に岡田英弘氏の影も感じる。

それもそのはずで、著者の宮脇淳子氏はモンゴル氏がご専門で、岡田英弘氏の奥様でもある。

ネット動画でも度々見かけるのでご存じの方も多いのかもしれない。

本書は、タイトル通り、通説とは違う解釈や角度から中国近現代史が語られているが、宮脇氏

も次のように語られている。

「偏見やイデオロギーに囚われず、中国近現代史を直視する―そのような本を書いてみたいと

思っていました」

本書のメインは中国近現代史で、全体の三分の二以上を占めているが、残りは中国近現代史を

理解しやすくするために、「尖閣問題とは何か」(序章)、「「中国」とは何か」(第一章)、

「近代以前の歴史」(第二章)、を説明されている。

まず、第一章では、「中国」とは何か、を定義している。

その定義は、前回取り上げた岡田英弘氏と同じで、十九世紀まで「中国」という国家は存在せ

ず、「中国」は二十世紀に誕生した、としている。

そして、その意味を岡田氏と同様、漢字の意味から説き起こし、中国史(シナ史)を大きく四つ

に時代区分している。

岡田氏の中国史の区分は、紀元前二ニ一年の秦の始皇帝の中国統一にはじまり、一八九五年の

日清戦争における日本の勝利、清国の敗北までを指し、それを三つの時期に分けていたが、

宮脇氏は、そこに第四の中国、辛亥革命後を加えている。

その時代は、日清戦争で日本に敗れたあと、日本をまねて近代化を始めたので、日本化の時

代、としている。

岡田氏の中国史は三つの時代区分ではあるが、「中国以前」と「中国以後」を合わせれば五つ

に分類してもいるので、宮脇氏の時代区分もほとんど同じに解釈することができる。

度々、岡田氏に触れて恐縮だが、岡田氏の『中国文明の歴史』では、中国の近代(現代)に関し

ては概説を述べる程度だったが、本書では、近現代史をメインに書かれているので、『中国文

明の歴史』をバージョンアップしたもの、として捉えている。

現代の中華人民共和国の公式の歴史では、一八四〇年のアヘン戦争によって「半植民地」の

「近代(現代)」がはじまり、それ以前は秦・漢帝国以来「封建社会」の「古代」だったと時代区

分している。ニュースでも時折目にする。

中国語には「近代」という言葉はなく、モダーンはすべて「現代」と翻訳するが、中国史で

は、アヘン戦争以後は現代史として捉えている。

さらには「屈辱の近代(現代)はアヘン戦争から始まる」というふうにも語られることがあり、

このような中国史が作られたのは、清朝が滅びたあとの二十世紀になってからのことであっ

た。その歴史観を創ったのが、「ペンと剣で権力を握った」と語っていた毛沢東であった。

一九三七年のこと。

「実際には、アヘン戦争ではなく、一八九四~九五年の日清戦争で日本に負けたことに、清朝

は本当に衝撃を受けたのです。

シナはそれまで長い間、日本をただの「東夷(東の野蛮人)」と考え、数にも入れずに見下して

いました。

しかし、明治維新で西欧をまねて近代化に励んだ日本が、わずか三十年で自分たちよりも強く

なったことを見て、初めて、これではいけない、と思ったのです。

このあと清朝は日本の明治維新に見ならって政治改革をし、多くの清国留学生を日本に派遣し

て、日本語を通して近代化を学び始めます。

でもそれを認めたのでは、日本を勢いづかせることになってしまいます。

それで、そういう事実がなかったことにして、西欧の衝撃を受けて「近代」が始まったという

歴史を、このときに中国共産党指導部が創り出したのです」(本書)

アヘン戦争に負けて開国させられても、実際には清朝の政治体制にはほとんど変化はなかっ

た。

このアヘン戦争に最も衝撃を受けたのは幕末の志士達であり、幕府は清朝が結ばされた南京条

約調印の前日に、「新水給与令(しんすいきゅうよれい)」を出し、排外姿勢はやめて、柔軟な

ものに変えていった。

幕府は清国が劣勢であるという情報は、長崎に入港したオランダ船が提出した、別段風説書で

把握していた。

唐船の風説書もあったが、清国が勝利したなどの偽情報も含まれていた。(松本健一氏に拠る)

道光帝の命令で欽差大臣(特命全権大臣)としてカントンに着任し、アヘン商人からアヘンを没

収して化学処理したのは林則徐。

その林則徐のカントンで集めた資料を使って、魏源が編纂したのが『海国図誌』であり、

島津斉彬、松平春嶽、吉田松陰、横井小楠、佐久間象山などが読んでいる。

「シナではもともと、夷狄(周辺の野蛮人)に対する伝統的な政策として、羈縻(きび/馬や牛に

つけるたづな)とか懐柔などと呼ばれる手段がありました。

軍事力が強くて掠奪をする敵を手なずけるために、品物を与えるというものです。

南京条約を結んでイギリスの要求をほぼ全面的に認めたのも、乱暴者が家にあばれこんで手が

つけられないから、欲しいものをやって退散を願っただけと考えたのです。

その証拠に、南京条約を結んだあとも、清朝ではイギリスのことを公文書でも「英夷」と呼ん

でいます」(本書)

アヘン戦争の清国の敗北に衝撃を受けた佐久間象山は、朱子学者から洋学者、開国論者に転じ

ていき、西洋学を用いて藩内に産業振興をはかろうと考え、ガラス製造、豚の飼育、ブドウ酒

の醸造、洋砲の鋳造、火薬の製作、写真機や電信機の実験、製作を独力でつくりあげようとし

ていた。

その象山は、西洋人を「夷狄」や「戎狄」とよぶことはやめたほうがいいと建白してもいる。

しかし、上述のように清朝は変わらなかった。

さらに、条約を結んだあとのイギリスやフランスに関する業務を担当した役所は理藩院であ

り、理藩院とは、モンゴルやチベット人や回部など、藩部と呼ばれた属領を担当する役所であ

った。アヘン戦争後も清朝はすぐには変わらなかった。

清朝は、アヘン戦争後も、第二次アヘン戦争(アロー戦争)、太平天国の乱を経て、衰退の一途

を辿っていく。

日本の教科書では、太平天国の乱について、「アヘン戦争の費用が重税となって清の民衆の負

担を増やし、各地で暴動や反乱が発生し」「農民たちの生活がますます苦しくなったので、一

八五一年、清の南部で、キリスト教に影響を受けた宗教を信じる貧しい農民たちが、洪秀全を

指導者として立ち上がり、『滅満興漢』(満洲人の王朝をほろぼし、漢人国家をおこす)を訴え

て、太平天国という国を作った」云々と説明されるみたいだが、この解釈には不正確な表現が

たくさん含まれているという。

民衆という考え方は、社会主義が誕生し、革命運動が始まったあとに生まれたものであり、

現代の国民のような、連帯の気持ちを持った民衆はまだいない時代だったという。

農民は国家よりも同じ姓を持つ宗族のほうに帰属意識があった。村を越えたつき合いもほとん

どなかった。

「滅満興漢」というスローガンも、一九一一年の辛亥革命のときに出てきたものであった。

二十世紀になって辛亥革命を起こした連中は、歴史を過去にさかのぼって、太平天国を見本に

したという。

太平国軍は、満洲族が清朝を建てたときに漢民族に強制した弁髪を切り落とし、髪を長く伸ば

して結いつける長髪軍として有名だった。

辛亥革命のとき、革命派は、清朝打倒の意志を示す強烈なアピールとして、太平天国にならっ

て弁髪を切り落とし、このときはじめて「滅満興漢」をスローガンにしたという。

後に中国共産党も、太平天国を自分たちの先駆者として位置づけ、太平天国が取り入れた「天

朝田畝(てんちょうでんぽ)制度」(田があればみんなで耕し、食べ物があればみんなで食う。

どこの人もみな均等にし、一人残らず暖かな服と腹いっぱいの飯を得られるようにする)を、

中国共産党指導部は、封建的な土地所有制度を否定した革命的な綱領であると高く評価した。

これらはいったい何を意味しているのかというと、シナ大陸に古来からある「大同」ユートピ

アの実現だという。

また一九五八年から始まった大躍進運動と人民公社の設立も、基本精神や均等な配分という点

で、「天朝田畝制度」と共通する部分を持っていたと指摘する。

だから、太平天国の乱のことが、中国近代史で大きく取り上げられるようになったという。

「太平天国の乱こそが共産主義運動の始まりだ、という位置付けが、「アヘン戦争から、外国

に侵略された屈辱の近代が始まった」という歴史観につながっているのです。

結果が先にあって、現代からさかのぼって都合のよい事例を過去に見つけるという一例です」

(本書)

太平天国の乱と洪秀全

一八五一年、洪秀全は広西省金田村に信徒を集めて挙兵し、太平天国の建国を宣言、みずから

を天王と称する。

その洪秀全(一八一四~六四)は、広東省の省都の広州から北に五十キロほど離れた花(か)県生

まれの客家(はっか)であった。客家は、漢字が示している通り、よそから来た一族だった。

客家は、宋代のころに戦乱を避けて中原から南方に移住した人々の子孫であると言われている

が、正確にはモンゴル帝国のせいで南下している。

チンギスの孫のフビライが、今の北京を都として元朝を建て、南宋を滅ぼしてシナ全土を支配

した。遊牧民たちはモンゴル革命から南下して黄河中流域に村を作って住みついてしまった。

そのような理由から、その土地の住民たちは追い出されて南下することになった。

客家が住んでいた黄河中流域も山間部だったが、内陸部を南下してからも、生活条件の悪い山

間部に入植することになった。

沿岸部の平地はすでに越人の子孫である広東人や福建人が農地にしてしまったあとだった。

客家は漢族だが、移住後も、客家語と呼ばれる独自の方言や生活習慣を守りつづけたため、

移住先で社会的な差別を受けることも多かったという。

だからこそ、客家の人々は「自分たちこそが漢人の正しい末裔であり、中華の本流である」と

信じ、血縁関係を中心とした結束力を高めていった。

福建省西部や広東省東部の集合住居(円楼)は有名。

長らく黄河文明の発祥の地で暮らしていた客家の方言は、古い漢語の特徴をとどめているとい

われている。

客家の人々は教育熱心で、女性もよく働き、纏足もしなかった。一族のネットワークが強いと

いう特徴がある。洪秀全の他に、孫文や鄧小平、李登輝やリー・クワンユーも客家。

太平天国の乱と同じ時期に、清朝は、イギリス、フランスとの間で第二次アヘン戦争(アロー戦

争)を戦っている。

しかし、それにも敗れた清朝は、欧米列強に対して「野蛮人」という意味の「夷」を使うこと

をやめさせられる。

それまで対外関係一般に関わることを「夷務」と呼んでいたが、このときから「洋務」と呼ぶ

ようになる。

有名な洋務運動とは、清朝の西洋化のことだが、おもな担い手は、曽国藩、李鴻章、左宗棠

ら、太平天国の乱の討伐にあたった清の将軍たちであった。

軍事工業から始まり、運輸業や紡績業などにおよび、やがて、鉱山開発や電信設備の導入など

洋務の範囲は広がっていった。

しかし、これらはすべて強兵のためで、国家に所属する軍隊ではなく、各将軍の私兵を強くす

るために行なわれたものだった。

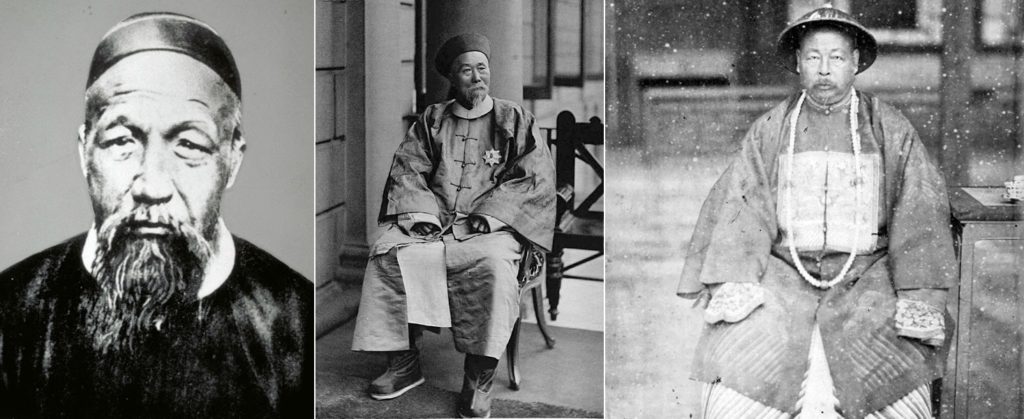

左から、曽国藩、李鴻章、左宗棠

「中体西用」ということばも有名だが、これは精神は中国のままで物質の面だけ西洋を摂取す

るという意味。

しかし、このときの「中国」は、二十世紀に誕生した国民国家としての中国ではなく、清朝の

支配層である満洲人のことばで「ドゥリンバイ・グルン」「まんなかの国」という意味。

「中体西用」は日本の「和魂洋才」とも比較されるが、シナと日本と大きく違っていたのは、

儒教を学ぶ漢人の読書人にとって、科学技術の習得は「末」と位置づけられたということ。

儒教の教えでは、手足は頭の命令で動くものだから、頭が一番偉い。

偉い人は頭を使うだけでよく、汗を流して労働するのは偉い人に使われる下層階級としてい

た。

それまで「眠れる獅子」と思われて植民地化をまぬがれていた清国だったが、日清戦争で日本

に負けたせいで、以後、列強に利権を奪われ国土が切り刻まれていく。

本当の意味でのシナの「屈辱の近代」が始まり、すべて日本のせいだと、現代中国が日本を恨

むのは当然といえば当然だと指摘する。

日清戦争に敗れた清国だったが、その衝撃は、アヘン戦争のときとは比較にならないくらい大

きなものだった。

今まで、東夷の小さな島国だと見下していた日本に、清の最強の北洋軍が完敗し、それまでの

洋務運動では駄目だという意見が出てくるようになった。

日本の明治維新を見ならって、技術面だけでなく制度面でも西洋式に改革しようとする変法論

が台頭してくる。

岡田氏と同様に宮脇氏も強調して「近代中国を作ったのは日本だ」と指摘している。

その筆頭としてあげているのが、漢字の語彙に関してであり、現代中国語の七割は、明治時代

に日本人が欧米の文献を翻訳するために新たに作った日本語の語彙を輸入したもの。

清国は外国に留学生を派遣するようにもなるが、留学生がもっとも多かったのが日本だった。

日本にやってきた留学生は、欧米の新思想、新知識、新技術がすべて漢字で表現されていたの

で、これらをそのまま取り入れた。

さらに、この頃から、清国全土に新式の学校が設置されるが、それは留学生が持ち帰った日本

の教科書や参考書を使い、日本人教師と日本留学帰りの人たちが教育をし、日本式の漢語が新

しい中国人の共通語になっていった。

漢字のルビが誕生したのは、中華民国になってからのことであり、これも日本語のひらがなや

カタカナの影響を受けたものだった。

一九一九年の五・四運動で反日になるまでの四半世紀にわたり、毎年平均五千人の留学生が日本

にやってきていた。

これら十万人を超える日本留学経験者が持ち帰ったものが、現在の中国文化の基礎を作った。

日本に敗れて近代化に乗り出した清国だったが、それでも内側からの改革は失敗し、辛亥革命

で滅亡する。

本書でも、孫文の実像に迫っているが、一九一一年の辛亥革命以前に孫文が起こした革命は、

十回とも全部失敗していた。場所はいずれも広東や仏領インドシナとの国境地帯で、客家が多

くいるところだった。

一九一一年十月に武昌起義(辛亥革命)が起きた時には孫文はアメリカにいて、現地の新聞でこ

れを知った。しかも、武昌起義(蜂起)は、日本の陸軍士官学校出身、日本に留学して新式の訓

練を受けた清朝の地方軍の長官たちが起こしたものだった。

辛亥革命の翌年の一九一二年二月十二日に、宣統帝溥儀は退位し、清朝が滅ぶ。辛亥革命も日

本の明治維新まねた無血革命だったと宮脇氏は指摘する。

袁世凱は孫文に代わって中華民国臨時大総統の就任し、中華民国の首都を南京から北京に移

す。

孫文は一九一二年に結成された中国国民党の理事長になるが、実際には宋教仁が国民党の首班

だった。

中華民国は五族(漢・満・蒙・回・蔵)共和をかかげ、清の皇室に対する優待条件(袁世凱が孫文に示

したもの)だけでなく、清朝時代には藩都と呼ばれた土地に住む、モンゴルとイスラム教徒とチ

ベットなどの王侯の生活の補助と、宗教などの文化の保持も約束する。

宮脇氏に拠れば、もし皇帝溥儀を殺していたら、その時点で、満洲とチベットとモンゴルがす

ぐに離反したでしょう。

袁世凱は北洋軍しか持っていなく、今度は彼が清朝の八旗兵やモンゴル兵など、正規軍すべて

の敵となって殺されたはず、と指摘している。

袁世凱が清朝皇室に優待条件を示したのは、そういう実際的な判断とともに、中華民国の総統

の地位自体が、清朝皇帝を継承しているという正統性を必要としたからだと。

しかし、孫文を初めとする南方の人々は、滅満興漢をスローガンとし、漢人中心主義だった。

孫文は辛亥革命後、一時的には五族共和に賛同するが、一九二〇年以後はこれを批判し、あら

ゆる民族を中華民族として統合すべきだと言うようになる。

蒋介石もこの考えを継承し、今の中華人民共和国もこれを引き継ぐ。

左から、袁世凱、宋教仁、孫文

袁世凱は宋教仁を暗殺し、自身も一九一六年に死ぬと、その後継者争いで中華民国は四分五裂

の状態となる。そんなときに、ロシア革命(一九一七年)が起こる。

ロシア革命に成功したソヴィエト・ロシアは、口先だけだったが、帝政ロシアが中国に持ってい

た利権をすべて放棄すると言いだす。

一九一九年七月のカラハン宣言では、帝政ロシアが締結したすべての秘密条約を破棄し、中東

鉄道(かつての東清鉄道)の権益を無条件で中国に返還するとした。

それは、日露戦争後に日本と結んでいた秘密条約をばらして、中国人を抗日に向かわせるため

の策略だった。

よく、五・四運動は中国最初のナショナリズムで、やがて学生から労働者階級へ波及したという

説明がなされるが、中国にはまだこの時期、民間の工場はなく労働者などもいなく、共産党の

宣伝にすぎないと指摘している。

一九二〇年、コミンテルン極東部長ウォイチンスキーは、ザルヒンの仮名をつかって中国を訪

れ、三月に北京で李大釗に、ついで上海で陳独秀に会った。どちらも日本留学組で、マルクス

主義を学んだ知識人だった。

さらに、一九二一年にかけて、上海、北京、広東、湖北、湖南、山東、パリと日本に中国人の

共産主義グループが組織されていった。

これらのグループが集まって中国共産党を結成し、一九二一年七月、上海フランス租界で創立

大会が開かれる。

この大会を「第一次全国代表大会」(一全大会)と言い、中国共産党員五十七名のうち、毛沢東

のほか十二名が参加し、マーリンほか一名のコミンテルン代表も加わっていた。

しかし、ソヴィエト・ロシアのコミンテルンは、中国のような後進地域において、共産党の勢力

を拡大することは難しいと考えていた。

そこで、コミンテルン代表のマーリンは、共産党創立大会に出席したあとすぐに孫文に会い、

共産党との合作を説得する。

孫文は、三民主義(民族、民権、民生)と共産主義は思想的に異なるにもかかわらず、ソ連の申

し出を承諾する。

日本人が援助しなくなったので、資金ほしさにソ連と提携する道を選んでしまった。

一九二三年一月にはソ連代表ヨッフェが孫文と会見し、中国にソヴィエトの制度を移すことは

不可能という共同宣言を行なう。

孫文はソヴィエト路線に基づく国民党編成に着手し、革命軍を編成するための準備として、蒋

介石を三ヵ月間ソ連へと派遣する。

国民党第一次全国代表大会

ソ連の援助のおかげで、一九二四年一月、広州で国民党第一次全国代表大会が開かれる。

そしてここで、「連俄(ソ連と提携する)、容共(共産党員の国民党加入を許す)、扶助農工」が

決議される。これが第一次国共合作。

この国共合作のおかげで毛沢東は生き延び、誕生間もない共産党も勢力を伸ばし、広東の地方

政権にすぎなかった国民党も、全国に発展していき、一九ニニ年に三百人だった共産党員が一

年後には千五百人になっていった。

あのとき孫文が国共合作をしなかったら、共産党は生き延びることができず、今の中国はなか

った。

コミンテルンが中国に入り込むことができたのも孫文のおかげであり、台湾の中華民国も、蒋

介石は孫文の部下で義弟だったから、国父として崇めるのは当然。

「大ボラ吹き」の孫文が、中国の歴史で大きく扱われるのは仕方がないにしても、日本の歴史

で偉人のように扱われるのは、誤った歴史認識ではないでしょうか、と宮脇氏は指摘する。

満洲についても、詳細に書かれているが、一九〇六年十一月に設立された南満洲鉄道株式会社

(満鉄)は、半官半民と言われているが、一億円は現物で、ロシアが日本に供与した撫順と煙台

の炭坑と鉄道などのインフラ、もう一億円は日本人が購入した株。

のちに初代総裁に就任した後藤新平が、おもにロンドンで社債を公募して二億円を調達してい

る。

この四億円という金額が満鉄が会社として出発した当初の金額であり、当時の日本の国家予算

の一年分に相当するという。

しかも日本は、日露戦争で巨額の負担をして国家財政は大赤字だった。

日露戦争の資金をイギリスとアメリカで国債を発行して賄ってもいたことは有名な話だが、

このときに発行した日本外債は約十三億円にものぼり、すべて完済するのは昭和の末期の一九

八六年だったという。

満洲国建国までは、満鉄が満洲開発のインフラを担っていたが、一九三二年の満洲国建国後

は、日本が直接投資をしていた。

一九三三年から三六年までの日本の対満投資額は十一億六千万円だった。

一九三七年に始まる産業開発五ヵ年計画では二十六億円の日本の税金を投入し、この年、満洲

重工業開発株式会社(満業)と社名を変更した日産の資本金は二億二千五百万円、同額を満洲国

が現物で出資したという。

満洲国は傀儡国家だったが、当時の六十ヵ国のうち、二十一ヵ国が国家承認していたという。

同じようにソ連の傀儡であったモンゴル人民共和国は、ソ連以外に一国も承認していない。

満洲に移住したのは、日本国籍を持つ朝鮮人が圧倒的に多かったという。

張作霖の死後、二十七歳で満洲の実権をにぎったのは息子の張学良だったが、激しい排日運動

を展開し、満鉄に対してはニ本の平行線を敷設、武装警官が日系の工場を襲って閉鎖を命じ、

設備を破壊したり、鉱山採掘を禁止して坑道を壊したりしていた。

張学良の運動で、日本の満蒙権益は追いつめられていき、その窮状を打破するためには武力に

よる解決もやむなしとの機運が、陸軍ことに関東軍をおおっていった。

一九一五年に二一カ条要求にもとづく交渉の結果調印された条約で、日本の満州における権益

をはっきりと認めていたが、これが守られなかった。

「満州では違法行為はなかったので、ここにやってくる者にとって満州は楽園だった。

軍閥は割拠していたもののおおむね日本の指導に従っていた。

ところがこの軍閥が無難な行動(東清鉄道の支配権奪取)をとり、それがソビエトの侵攻を呼ん

だ。これが権益保護のために(軍事)行動を起こさざるをえなくなった理由だった」

『裏口からの参戦』でチャールズ・カラン・タンシルも指摘している。

本書は、支那事変で閉じられているが、一九三七年七月七日、盧溝橋で軍事演習中の日本軍が

銃撃された。

なぜ日本軍がいるかというと、北清事変後に結ばれた北京議定書で駐屯する権利が認められた

からであった。

同年二十九日には、通州で日本人居留民二百六十名が中国軍に虐殺されている。

それでも日本政府は不拡大方針を唱え、蒋介石も戦争に踏み切らなかった。

八月に上海で日本海軍の軍人二人が中国軍に射殺され、日中の交戦が始まった。

これで始まったのは日中戦争ではなく支那事変であり、日本も蒋介石も宣戦布告をしていな

い。

事変と戦争は違っていて、戦争になると居留民保護は軍隊の権限になり、軍が民間人に命令を

出すことができる。

事変のときは居留民保護は外務省の管轄になるので、軍は間接的な方法でしか居留民を守れな

いと。

先ほどのタンシルは、「共産主義者が煽ったことは中国駐ソ大使の言葉で明らかだった」と指

摘し、さらには、「共産主義者による煽動と一九三七年七月からの日中間の戦いにおけるソビ

エトの中国への軍事支援に鑑みれば、中国が日本との間でいかなる和平協定も結ぶ考えがない

ことがわかる」と書いている。

本書の「真実の中国近現代史」という題名は、日本人がわかりやすいよう日本史の時代区分に

沿ったもので、とくに日本の近代である明治時代から実際に関わり合うようになった中国の歴

史、という意味。

岡田英弘氏は、『歴史とは何か Ⅰ』のなかで、

「歴史家にとって大切なのは、いったい何が本当に起こったのかを明らかにするために、

史料の矛盾をつきつめていって、もっとも説得力のある解釈をつくり出すことだ。

その際、道徳的価値判断は有害、無益、無意味なものであり、歴史からはいっさい排除しなけ

ればならない。これは歴史がちゃんとした歴史になるための、絶対条件だ・・・

功利的価値判断というものも、排除しなければならない。

功利的価値判断とは、何らかの理想が先にあって、その実現には、どちらがつごうがよいか、

どちらがつごうが悪いか、という判断だ」

と書いているが、本書は道徳的価値判断や功利的価値判断を排除して書かれている。

江沢民は98年の訪日前に在外の外交官を集めた会議で、

「歴史問題は終始強調し、永遠に提起しなければならない」

と言っている。

宮脇氏は「おわり」のなかで、「中国のおける歴史は政治そのものである、ということを日本

人が理解することがすべての出発点になる」と書いているが、本当にその通りだと思う。

最近では、日本の国立大学の教授が、2019年9月社会科学院近代史研究所の招聘を受けて訪中

したあと、ホテルで当局に拘束された事件が起きている。

この拘束されたとされる教授は、中国近現代史を専攻し、主に日中戦争史の研究者として知ら

れる研究者のことだという。

『現代ビジネス』で、川島真氏(東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授)が、こ

の事件のことを書いているが、

「中国は日本との歴史認識問題や、台湾との歴史観をめぐる相違もあって、対外的に自らの歴

史観が正しいということを広める歴史戦を展開していることは指摘しておきたい。

英語をはじめとする外国語で「正しい」中国史を広め、海外の「新しい」研究に基づく都合の

悪い歴史言説があまり中国の国内に入らないようにする、ということがその基本だ・・・

中国から見た場合、この歴史戦において障害になる存在の1つは海外の中国史研究者だ。

その海外の中国史研究者、中国研究者の口と筆を管理、統制するかということが大きな課題

だ・・・」

中国側からみたら、宮脇氏のような研究者は完全にアウトだと思うので、気をつけてほしいと

願うばかりだ。

アメリカの政治家たちはまた、センチメンタリストであった。

貧しいが高貴で、アメリカの庇護に感謝し、アメリカの美徳を崇拝していると見なされていた

中国は、彼らのお気に入りであった。

従って彼らのアメリカの政治家たちは、過去四十年間にわたって、日本の大陸における足場を

掘り崩すために一生懸命になって努力した。

日本がいなくなりさえすれば、情勢の支配者として中国がすわることになり、そうすればアメ

リカにとっては経済的浸透や貿易の機会拡大を容易にするものとかたくなに信じていたからで

ある。